黔西南赖子山背斜地区金矿构造控矿规律研究

赵明峰 罗建均 陆建宝 周克林 王伟

摘要:赖子山背斜地区是贵州册亨—望谟金矿集区的重要组成部分,该地区已发现一处超大型金矿床和多处小型金矿床或金矿点,目前该区仍然具有很好的找矿前景。通过系统总结地质特征和金矿构造控矿规律,认为赖子山背斜地区具有明显的三级构造控矿特点,深源成矿流体的运移及富集与三级构造的关系密切,晚古生代的隐伏同生断裂+区域性赖子山背斜、层间滑脱构造+矿床级的断裂、褶皱组成的构造系统对金矿的形成具有明显的控制作用,并建立了赖子山背斜地区的构造控矿模式。

关键词:赖子山背斜;金矿;控矿构造;成矿流体;三级构造;黔西南

中图分类号:TD15 P618.51文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号:1001-1277(2023)04-0063-07doi:10.11792/hj20230414

赖子山背斜地区是贵州册亨—望谟金礦集区的重要组成部分,位于右江褶皱带的北西缘。自20世纪80年代,贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队在赖子山背斜地区发现烂泥沟超大型金矿床以来,相关地勘单位陆续发现了塘新寨、庆坪、央友、尾若、板年坡、平静、华新、沙子井等小型金矿床或金矿点,其中烂泥沟特大型金矿床储量达120余t。经过近些年的深入研究,前人针对赖子山背斜地区金矿做了大量细致的研究工作,已在成矿地质背景、矿区地质特征、矿体特征、成矿物质来源、成矿机制、成矿年龄等方面取得了重要成果[1-6]。但是,对整个赖子山背斜地区金矿构造控矿规律研究还较为薄弱。本文系统总结了地质特征和金矿构造控矿规律,认为在晚古生代伴随着同生断裂的形成,金矿具有明显的三级构造控矿特点,深源成矿流体的运移及富集与三级构造的关系密切,晚古生代的隐伏同生断裂+区域性赖子山背斜、层间滑脱构造+矿床级的断裂、褶皱组成的构造系统对金矿的形成具有明显的控制作用,并建立了构造控矿模式。

1 区域地质背景

研究区大地构造位于特提斯—喜马拉雅构造域与濒太平洋构造域结合部东侧的扬子陆块与右江褶皱带2个构造单元的拼接部位(见图1-A),主体属于扬子陆块的上扬子陆块二级构造单元之南盘江—右江裂陷盆地的北缘,区域上被紫云—南丹断裂、弥勒—师宗断裂、右江断裂所围限,整体呈向北凸出的三角夹块。区域出露地层为上古生界、中生界和新生界地层。其中,以三叠系发育良好、分布最广,二叠系次之;泥盆系、石炭系仅见于局部背斜或穹窿的核部。区域地质构造复杂,其主体格架为北西向和北东向构造体系叠加的复合褶皱-断裂构造体系。区域岩浆岩少见,只在贞丰以东白层地区零星出露燕山期超基性岩,但地球物理解译成果揭示出深部存在燕山期的隐伏花岗岩基、岩体和基性岩基[1-2]。区域内矿产资源丰富,以金矿床为主,其中已探明超大型金矿床1处(烂泥沟金矿床)、大型金矿床1处(丫他金矿床)、中型金矿床2处(板其金矿床、百地金矿床),以及小型金矿床或金矿点若干处(见图1-B)。

2 研究区构造对金成矿的意义

研究区金矿床属于典型的微细浸染型金矿床,其形成是各种控矿因素综合作用的产物,构造因素是重要的控矿因素之一,在很大程度上决定了微细浸染型金矿床的时空分布和成因,而不同层次与不同规模的断裂、褶皱是微细浸染型金矿床最主要和最关键的构造形式。区域性深大隐伏断裂构造体系,发育在地壳的不同深度和圈层,对裂谷或裂陷盆地的形成、沉积相变化、热水喷流沉积、火山活动、岩浆侵入、地热场的形成、热液循环体系的形成和金、砷、锑、汞等元素的运移和富集均起着决定性作用;区域性大型背斜、假整合面及相伴产出的断裂控制金矿床的平面分布;次一级的断裂、褶皱及岩性界面控制矿体的具体产出位置及形态特征[3-4]。

3 研究区基本地质特征

3.1 地 层

研究区出露地层由老至新依次为石炭系上统—二叠系下统威宁组(C2-P1w),二叠系下统平川组(P1p),二叠系中统猴子关组(P2h),二叠系上统吴家坪组(P3w),三叠系中—下统罗楼组(T1-2l)、安顺组(T1-2a),三叠系中统新苑组(T2xy)、许满组(T2xm)、坡段组(T2p)、边阳组(T2b)、垄头组(T2l)(见图2)。其中,石炭系—二叠系分布于赖子山背斜核部的赖子山、央友一带,岩性主要为一套台地边缘相的浅水碳酸盐岩(C2-P1w);二叠系主要分布在赖子山背斜核部的坡稿、沙坪、板年坡一带,岩性主要为浅水碳酸盐岩、台缘生物碳酸盐岩(礁滩)夹少许碎屑岩(P1p、P2h、P3w);三叠系受沉积相变控制,在赖子山背斜西翼外围为台地相生物碳酸盐岩(T1-2a、T2p、T2l);赖子山背斜两翼分布3种不同沉积环境的岩相岩性组合,分别为三叠系中—下统斜坡相的砂泥岩夹碳酸盐岩(T1-2l)、中统浅水槽盆相的碎屑岩夹碳酸盐岩(T2xy)和深水盆地相的碎屑岩夹碳酸盐岩(T2xm、T2b)。其中,猴子关组、吴家坪组、罗楼组、新苑组、许满组、边阳组为研究区内的主要赋矿地层。

3.2 构 造

赖子山背斜和与其相伴发育的逆冲断裂构成了研究区的主体构造格架,主体构造线方向以北北东向的赖子山背斜和北东向、北西向及南北向的3组断裂为主。

2023年第4期/第44卷黄金地质黄金地质黄 金

赖子山背斜:走向长约25 km,宽8~12 km。北东宽,南西窄,总体呈北北东向展布。核部出露威宁组、平川组、猴子关组、吴家坪组碳酸盐岩夹少量碎屑岩;西翼岩层较缓、倾角10°~25°,出露一套斜坡相砂泥岩夹碳酸盐岩-浅水槽盆相碎屑岩夹碳酸盐岩-深水盆地相碎屑岩的岩相岩性组合;背斜东翼岩层较陡、倾角20°~55°,出露一套斜坡相砂泥岩夹碳酸盐岩-深水盆地相碎屑岩的岩相岩性组合,受逆冲推覆构造的影响,形成超覆沉积,局部缺失斜坡相岩层[5-6]。

板昌断裂:分布于白层、板昌、平卜一带,长度大于30 km,规模较大,总体呈北西向展布,走向330°,倾向北东,倾角20°~50°。其形成的断裂破碎带宽30~100 m,构造岩发育,断距大于800 m,属于逆冲断裂,为右江造山带前缘构造及较重要的区域性构造边界,形成于北东向的侧向挤压,并产生自北东向南西的逆冲,同时伴隨有左旋剪切特征[7-8]。

受区域性构造应力挤压、拉张作用的影响,赖子山背斜旁侧次级断裂、节理、裂隙较为发育,其为金矿的形成提供了较好的热液运移通道和良好定位空间。其中,规模较大的有赖子山背斜东翼的F1、F2、F3断裂和赖子山背斜西翼的F4、F5断裂。

F1断裂为逆冲断裂,走向北东,倾向南东,倾角35°~50°,具张扭性和压扭性的多期活动特征,断裂破碎带宽10~20 m,伴有硅化、褐铁矿化及黏土化等。该断裂为烂泥沟金矿床、平静金矿点、尾若金矿床及大沟金矿床的主要导控矿构造。

F2断裂为逆冲断裂,走向北东,倾向南东,倾角40°~65°,具张扭性和压扭性的多期活动特征,断裂破碎带宽5~15 m,硅化、褐铁矿化及黏土化明显。该断裂为烂泥沟金矿床、平静金矿点、尾若金矿床的主要控矿构造。

F3断裂走向北西,倾向北东,倾角48°~86°,具张扭性和压扭性多期活动特征,断裂破碎带宽一般5~15 m,最宽可达30 m,伴有明显的硅化和黄铁矿化。该断裂为烂泥沟金矿床的主要控矿构造,其控制的资源储量占整个矿床储量的49.74%。

F4断裂为逆冲断裂,走向近南北,倾向西,倾角45°~65°,具张扭性和压扭性多期活动特征,断裂破碎带宽5~10 m,沿断裂破碎带方解石化、黄铁矿化、褐铁矿化、硅化及黏土化蚀变明显。该断裂为长坪金矿点的主要控矿构造。

F5断裂为逆冲断裂,走向北东,倾向北西,倾角35°~60°,具张扭性和压扭性多期活动特征,在塘新寨金矿床附近,断裂破碎带宽10~43 m,方解石化、黄铁矿化及褐铁矿化蚀变明显。该断裂为塘新寨金矿床、庆坪金矿床的主要控矿构造。

3.3 矿体特征

研究区矿(化)体类型按产出特征可分为断裂型和界面型。其中,断裂型矿(化)体受断裂破碎带控制,呈透镜状、似板状产出,如烂泥沟金矿床的31号矿体;界面型矿(化)体受层间破碎带控制,呈透镜状、似层状产出,如央友金矿床、板年坡金矿床、沙子井金矿床。

烂泥沟金矿床位于赖子山背斜东翼,其31号矿体沿北西向F3断裂呈似板状产出,规模最大,矿体走向延长810 m,倾向延伸810 m,控制标高-250~761 m;矿体产状变化复杂,陡缓变化及膨大狭缩变化较突出,总体走向294°,倾向北东,倾角48°~86°,上陡下缓,矿体厚度1.17~61.37 m,平均厚度14.14 m;矿石金品位1.04~23.18 g/t,平均金品位5.69 g/t,容矿岩石为角砾岩、细砂岩及黏土岩,伴有硅化、黄铁矿化、毒砂化等。

央友金矿床位于赖子山背斜核部,矿体呈透镜状沿猴子关组碳酸盐岩与碎屑岩的层间滑脱构造带产出。矿体5个,走向长22~350 m,倾向延伸50~85 m。矿体厚度0.34~1.64 m,金品位3.51~11.57 g/t。容矿岩石为角砾岩、黏土岩,伴有弱硅化、黄铁矿化、白云石化等。

板年坡金矿床、沙子井金矿床位于赖子山背斜的南西倾伏端,矿体呈似层状、透镜状,沿三叠系与二叠系之间的层间滑脱构造带,以及北东向的断裂破碎带产出。矿体38个,控制走向长20~600 m,控制延伸13~330 m。矿体厚度1.12~7.98 m,金品位0.63~3.73 g/t,伴有硅化、毒砂化、黄铁矿化等。

4 研究区构造控矿规律

研究显示,研究区具有三级构造控矿的特点。其中,一级构造为近南北向关岭—富宁隐伏同生断裂、北西向乐园隐伏同生断裂、北东向开远—平塘隐伏同生断裂,为研究区金矿的形成提供了深部成矿热液运移的通道,研究区被该3条隐伏同生断裂所围限;二级构造为北北东向赖子山背斜、层间滑脱构造,控制金矿床的分布及少数金矿体的产出位置及形态;三级构造为矿床级的褶皱+断裂的构造组合,其控制矿体的产出位置及形态。

4.1 一级构造控矿特征

在滇黔桂地区晚古生代裂谷-裂陷构造作用的大背景下,贵州西部为由一系列同生断裂构成的陆内裂陷构造环境,并形成了台盆相间、同生断裂广泛分布的局面,这对区域成矿作用和矿床及其成矿系列的形成产生了重大影响[9]。在该构造背景下,研究区被关岭—富宁隐伏同生断裂、乐园隐伏同生断裂及开远—平塘隐伏同生断裂等一级控矿构造所围限。

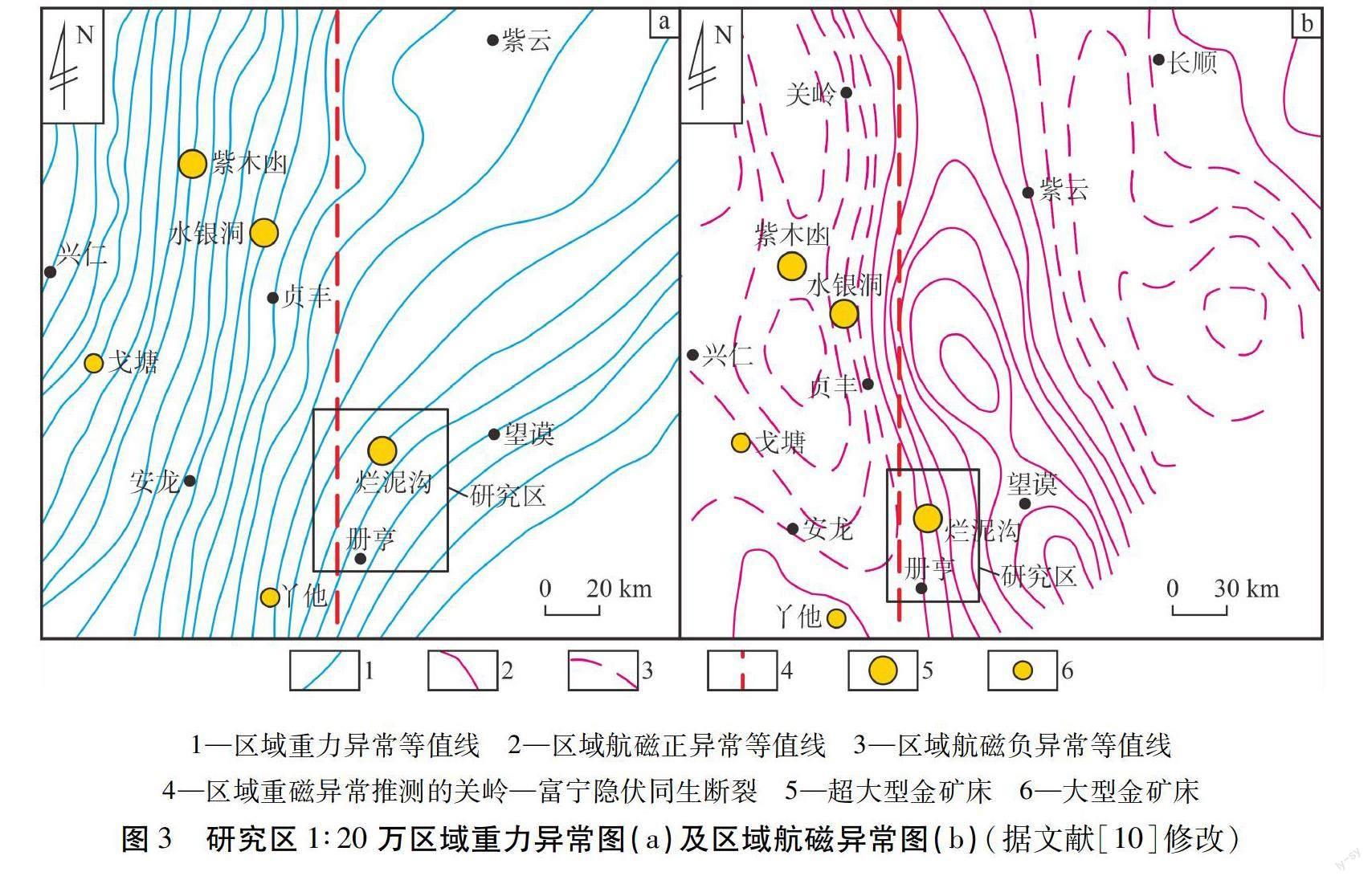

1)关岭—富宁隐伏同生断裂。该断裂带为一条隐伏同生断裂,从研究区西部经过,南起广西富宁,经黔西南册亨、贞丰、北至关岭—安顺一带,总长约250 km。1∶20万区域重力异常图(见图3-a)显示,该断裂与重力异常分界一致,西部重力异常呈北北东向,东部呈北东向,东部与西部重力梯度变化也明显不同于两侧重力等值线的展布走向;这反映出两侧地块构造特征不同,说明该隐伏断裂影响较深,推测断裂西部可能属幔拗边缘,东部可能进入幔隆边缘[10]。1∶20万区域航磁异常图(见图3-b)显示,该断裂附近表现为弱磁正异常,且与地表在贞丰白层、鲁容和镇宁陇要、杨家寨等地区南北向呈串珠状出露燕山晚期偏碱性超基性岩群基本吻合,因而推测这些弱磁正异常可能是隐伏的幔源基性—超基性岩带,而南北向隐伏大断裂正是深源流体上涌的通道[10]。

2)乐园隐伏同生断裂、开远—平塘隐伏同生断裂。通过一系列基础地质、物探及矿产信息,论证了黔西南地区在晚古生代陆内裂陷环境中形成了一系列规模相对较小的同生断裂,这些断裂在晚古生代活动强烈,往往具有控制沉积相的作用,控制了同生断裂及其两侧地层的厚度、岩性和组合特征,以及所发生的沉积作用、热水沉积作用和成岩期后热液蚀变及成矿作用[11]。其中,在研究区的东北部和东南部通过一系列的地物化遥论证分别存在乐园隐伏同生断裂和开远—平塘隐伏同生断裂。

关岭—富宁隐伏同生断裂与乐园隐伏同生断裂、开远—平塘隐伏同生断裂共同为深部成矿流体运移提供了良好的通道,创造了良好的成矿条件和必需的原始成矿基础。隐伏同生断裂与研究区内金矿床的时空分布仍具有较强的关联性,结合区域物化遥特征推测,研究区的成矿作用与隐伏同生断裂密切相关。

4.2 二级构造控矿特征

根据区域地质及矿区地质资料分析研究结果,北北东向赖子山背斜和层间滑脱构造为研究区内金矿的二级控矿构造。主要表现为赖子山背斜形成的过程中,受区域性挤压-伸展应力作用及二叠系内部岩性界面、二叠系与三叠系假整合岩性界面上下岩石能干性差异的影响,通常在背斜核部或近核部的两翼形成大量的虚脱空间及层间滑脱构造,有利于深源成矿流体的运移、沉淀及定位,同时由于赖子山背斜的不同区段及两翼所受应力不均,以致该背斜的形变程度、空间形态及构造样式不同,导致矿体在背斜不同区段及两翼的产出特征、规模大小具有明显差异,赖子山背斜构造及二叠系内部、二叠系与三叠系层间滑脱构造控矿作用明显。由于赖子山背斜核部为石炭系—二叠系碳酸盐岩广泛分布,属于三叠系地层强剥蚀区[12],因此,赖子山背斜核部仅发现有赋存于二叠系猴子关组碳酸盐岩与黏土岩之间的界面型金矿床——央友金矿床;赖子山背斜构造两翼的二叠系与三叠系层间滑脱构造与次级断裂伴生产出,控制着背斜两翼金矿床的分布及部分矿(化)体的产出形态,是研究区内主要的二级控矿构造。

4.3 三级构造控矿特征

研究区三级控矿构造主要为矿床级褶皱+断裂的构造组合样式。在右江印支—燕山造山型褶皱带背景下,矿床级褶皱轴向高角度挤压逆冲断裂、挤压断裂破碎带、次级褶皱系统,以及斜切轴向的1组或2组剪切断裂是统一应力场作用的配套产物,并不同程度地受到后期构造的叠加与改造。在配套产生和发育的各组向构造中,褶皱轴向高角度挤压逆冲断层、挤压断裂破碎带、次级褶皱系统,是金矿床最为重要的控矿构造,并与斜切轴向、剪切轴向的剪切断裂构成一个完整的成矿和控矿系统,共同控制着金矿床内各矿体的空间产出与展布[13]。其中,研究区具有代表性的为烂泥沟超大型金矿床的构造组合样式及控矿构造。

陈懋弘等[14]针对烂泥沟金矿床的褶皱、断裂及其控矿作用进行了系统解析。烂泥沟金矿区构造主要分为近南北向、北西向和北东向3组(见图4)。其中,褶皱存在多期活动的特点,伴随着挤压→再挤压→伸展→断裂的过程,在褶皱转折端形成了大量局部虚脱空间及劈理化带,为含矿热液的沉淀提供了良好的就位场所;近南北向的F7断裂为一条台盆边缘的同生断裂,与二叠系和三叠系层间滑脱断裂F1伴生,伴随着盆地的裂解→闭合→改造,F7断裂性质也随之改变,相应地由正断→逆冲向走滑转变。因此,F7断裂是一条长期活动的断裂,推断F7断裂为主要的导矿断裂;北西向含矿主断裂F3在造山期间表现为逆冲性质,在后碰撞造山侧向挤压期间为右旋-正滑性质,伴随着F3断裂的右旋-正滑运动,含矿热液沿着拉张的空间沉淀就位成矿;北东向F2断裂在成矿后期的右旋之后再左旋运动,导致F2断裂与F3断裂交会部位断裂带矿体膨大。因此,F2断裂与F3断裂成矿期右旋下滑相配套的左旋运动,对成矿起主要的控制作用[11]。

5 研究区构造控矿模式

从滇黔桂“金三角”卡林型金矿床的现有研究资料分析,卡林型金矿床分布于扬子陆块与右江褶皱带的毗邻地带。研究区位于三级构造单元南盘江—右江前陆盆地的北部,区域上为紫云—南丹断裂、弥勒—师宗断裂与右江断裂的三角形夹块内,历经了多次构造运动的发展演化,总体控制了滇黔桂“金三角”卡林型金矿床的分布范围。研究区不同级别的构造既为成矿热液提供了运移通道,也为成矿物质的富集、沉淀、就位提供了空间,成为良好的导矿构造。隐伏同生断裂为金矿成矿元素的迁移、富集提供了良好的先决条件,是深源含矿热液上涌的通道。中淺层的构造为金矿的形成提供了赋矿空间,为某一矿床的导矿及容矿构造。

晚古生代的关岭—富宁隐伏同生断裂、乐园隐伏同生断裂、开远—平塘隐伏同生断裂具有多期次长期活动的特征,对金矿床的形成、分布具有重要控制作用。同生断裂既是深源流体运移的通道,也是成矿物质聚集的天然场所。随着深源流体沿同生断裂向上继续运移,在物理化学条件不断变化的情况下,在赖子山背斜、层间滑脱构造、不同方向的断裂、褶皱叠加复合构造的控制作用下,遇到有利的岩性组合,含矿热液在赖子山背斜轴部、转折端及断裂附近就位成矿。研究区内隐伏同生断裂+区域性背斜、层间滑脱构造+矿床级断裂、褶皱构造控制了微细浸染型金矿床的形成,成矿流体携带成矿物质在上述三级构造所形成的构造网络中运移,并在适当的容矿部位卸载成矿物质进而形成矿床。研究区金矿构造控矿模式见图5。

6 结 论

1)赖子山背斜地区的重、磁资料解译了较为清晰的深部隐伏构造信息,结合浅地表区域地质资料,为金成矿提供了十分有利的构造地质背景,晚古生代的关岭—富宁隐伏同生断裂、乐园隐伏同生断裂、开远—平塘隐伏同生断裂所围限的区域对金矿的形成起着重要的控制作用。

2)賴子山背斜地区三级构造控矿作用特征明显。晚古生代的关岭—富宁隐伏同生断裂、乐园隐伏同生断裂、开远—平塘隐伏同生断裂为深部成矿流体的向上运移提供通道,控制赖子山金矿田的产出;区域性层间滑脱构造控制了成矿流体的侧向迁移,同时控制形成深部似层状矿体,赖子山背斜对成矿流体的圈闭作用是控制矿体的重要因素;浅地表断裂及次级褶皱+裂隙系统控制浅部矿体的富集。

3)赖子山背斜地区金矿的形成属于同一构造体系下不同级别次级构造控矿作用下的产物,不同金矿之间有着统一的流体运移体系,是同一热液系统在同一时间不同方向的具体构造环境下成矿的具体表现,断裂+褶皱+层间滑脱构造的复合空间为有利成矿部位,在该地区今后的找矿勘查中值得注意。

[参 考 文 献]

[1] 王砚耕,索书田,张明发,等.黔西南构造与卡林型金矿[M].北京:地质出版社,1994.

[2] 王砚耕.试论黔西南卡林型金矿区域成矿模式[J].贵州地质,1994,11(1):1-7.

[3] 韩至钧,王砚耕,罗孝桓,等.黔西南金矿地质与勘查[M].贵阳:贵州科技出版社,1999.

[4] 徐耀鉴,吴铁平.扬子地块西南缘微细浸染型金矿矿床地质特征及构造环境[J].黄金,2008,29(5):18-21.

[5] 宋威方,刘建中,吴攀,等.黔西南SBT容矿金、锑矿床矿相学特征及找矿标志研究[J].黄金,2021,42(11):14-21.

[6] 王亮,张应文,刘盛光.贵州重磁异常分区特征与区域成矿区(带)分布特色[J].物探与化探,2009,33(5):487-492.

[7] 罗建均.黔西南赖子山背斜区金矿床地质特征及成矿规律研究[J].黄金,2018,39(3):15-20.

[8] 张贞翔,程国繁,何英,等.黔西南板昌逆冲推覆构造特征及其控矿作用研究[J].黄金,2014,35(7):21-26.

[9] 陶平,陈启飞,高军波,等.贵州西部晚古生代裂陷作用及其成矿系列[J].矿床地质,2015,34(6):1 155-1 171.

[10] 王砚耕,王立亭,张明发,等.南盘江地区浅层地壳结构与金矿分布模式[J].贵州地质,1995,12(2):91-183.

[11] 陶平,陈启飞,祁连素.黔西南金矿区域成矿规律及成矿模式[J].贵州地质,2019,36(2):110-119.

[12] 骆地伟,姚书振,王成相,等.黔西南卡林型金矿剥蚀程度评价[J].地球科学,2016,41(2):199-217.

[13] 罗孝桓.黔西南右江区金矿床控矿构造样式及成矿作用分析[J].贵州地质,1997,14(4):312-320.

[14] 陈懋弘,毛景文,UTTLEY P J,等.贵州锦丰(烂泥沟)超大型金矿床构造解析及构造成矿作用[J].矿床地质,2007,26(4):380-396.

Study on the regularity of tectonic control of gold deposits in Laizishan anticline area of Southwest Guizhou

Zhao Mingfeng,Luo Jianjun,Lu Jianbao,Zhou Kelin,Wang Wei

(The 117 Geological Team,Guizhou Bureau of Exploration and Development of Geology and Mineral Resources)

Abstract:The Laizishan anticline area is an important part of the Ceheng-Wangmo high gold concentration area in Guizhou province.In the area,a super large gold deposit and many small gold deposits and gold spots are dis-covered.At present,the area still has a good prospecting prospect.This paper systematically summarizes the geological features and tectonic ore control law and points out that Laizishan anticline area has obvious three-stage tectonic ore control characteristics,and that the migration and enrichment of deep-sourced ore-forming fluids are closely related to the three-stage tectonics.The tectonic system composed of hidden syngenetic faults of late Paleozoic+regional Laizishan anticline,interlaminar slip structure+mineral-grade faults and folds has an obvious control effect on gold deposit formation.The study established the ore-controlling model of the Laizishan anticline area.

Keywords:Laizishan anticline;gold deposit;ore-controlling tectonics;ore-forming fluid;three-stage tectonics;Southwest Guizhou