新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合研究

——基于陕西省市域面板数据的分析

谢慧丽,王 进

(延安大学经济与管理学院,陕西 延安 716000)

【研究意义】新型城镇化发展要求在不牺牲农业生产、粮食安全、生态环境的前提下,推动城乡一体化建设,解决区域发展不平衡的矛盾[1];农村产业融合的内涵是以农业为依托,通过产业联动、集聚等方式,实现资源要素跨界配置,拓宽农民收入渠道,增加农民收入;农民共同富裕的内涵是提高农户收入,缩小城乡差距,消除两极分化,实现普遍富裕[2]。可见,新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的发展内涵存在“互涵”关系,三者均以增加农民收入、缩小城乡差距为目标,但发展侧重点存在差异,故形成既相互促进又彼此制约的关系[3-5]。由此判断,新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕之间可能存在耦合关系。在经济学中,耦合通常指不同经济体或经济主体之间的相互依赖和相互作用。研究新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕之间的耦合机制,有助于理解三者之间的相互作用关系,识别影响三者耦合的关键结点和关键环节,促进三者协同发展。【前人研究进展】国内外学者对新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的研究主要集中在新型城镇化与农村产业融合、农村产业融合与农民共同富裕、新型城镇化与农民共同富裕的两两关系研究。一是新型城镇化与农村产业融合存在双向互动关系,新型城镇化促进城乡要素流动为农村产业融合提供动力[6],而农村产业融合可以推动就地城镇化发展[7];二是农村产业融合与农民共同富裕存在相互支撑关系[8-9],畅通城乡经济循环促进产业融合是实现农民共同富裕的重要前提,而农民共同富裕是推进产业融合的有效手段[10-11];三是新型城镇化对农民共同富裕在一定范围内表现为促进作用[12],超出一定范围表现为抑制作用。一方面,新型城镇化建设可以提供更多就业岗位,为实现农村现代化创造条件、提供市场,是实现农民共同富裕的重要手段;另一方面,新型城镇化建设也会产生“虹吸效应”,将人才、资本和技术等资源聚集于城市,阻碍农民共同富裕目标的实现。农民是新型城镇化改革的重要参与主体,对新型城镇化建设起决定性作用[13]。因此,新型城镇化与农民共同富裕之间的关系问题值得关注。【本研究切入点】通过文献梳理发现,鲜有对新型城镇化、农村产业融合与共同富裕三者关系的论述,更多只是聚焦于两两之间的互动关系,从时空耦合视角分析三者间的理论机理与耦合过程研究更少。因此,本研究在剖析新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕理论机理的基础上,借助耦合协调模型和Tobit 模型对2010—2020 年陕西省各区域三者之间的耦合关系及影响耦合关系的因素进行分析,以期论证三者之间的关系。【拟解决的关键问题】第一,分别构建新型城镇化、农村产业融合和农民共同富裕指标评价体系,对三者发展水平进行测度。第二,验证新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕之间是否存在耦合关系,如果有则进一步分析影响三者耦合的因素。第三,对陕西省三大区域(陕南、陕北和关中)进行区域异质性检验,明确各区域的发展差异,为陕西省乃至西北地区推动乡村振兴战略实施提供启示。

1 新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合机制

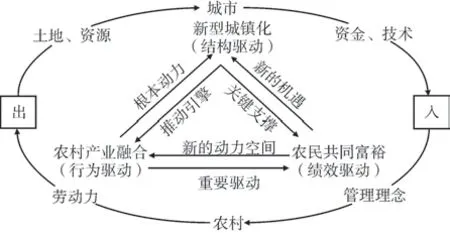

新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕分别是农村发展的结构驱动、行为驱动和绩效驱动。结构驱动决定城乡发展结构,为农村发展提供良好的外部环境;行为驱动决定农业生产决策行为,构成农村发展内部环境;绩效驱动决定结构、行为驱动绩效,反映农村发展状况。三者耦合能形成三角稳态(图1),既可以产生强大的发展合力,推动农村发展,又可以规避两两耦合可能产生的“副作用”。

图1 新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合机制Fig.1 Coupling mechanism of new urbanization,rural industrial integration,and farmers’ common prosperity

1.1 新型城镇化(结构驱动)

将农村和城市的资源整合,促进资源要素在城乡间自由流动,引导资本、技术、信息等生产要素向农村转移,为农村产业融合发展提供充足的资金、技术支持以及先进的管理理念;通过加速生产要素流通、促进社会服务共享等方式优化城乡人口结构、产业结构和社会服务结构,从而提供更多非农岗位吸纳农村剩余劳动力,提升城镇社会服务水平让农民享受更高质量的社会服务。耦合过程中,农村产业融合和农民共同富裕可以对新型城镇化建设产生以保障农民利益为先的约束,有效避免技术水平较低的农民由于城镇化程度加深被过度挤出劳动市场。

1.2 农村产业融合(行为驱动)

推动农业产业结构升级,将劳动力从土地中解脱出来、拓展农民增收渠道,为城镇化产业体系完善创造市场条件,为新型城镇化建设注入强劲动力;可以加速资本积累,提升农民的创富能力;推动技术进步,提升农业带动生产率;加快组织创新,提升集体创收能力,为实现农民共同富裕提供不竭动力。耦合过程中,新型城镇化和农民共同富裕对农村产业融合形成的约束,可以确保农民日益增加的社会服务需求得到满足、利益不被侵占。

1.3 农民共同富裕(绩效驱动)

绩效驱动可以使物质生活和精神生活得到全面提升,营造更加和谐、稳定、高效、有序的社会氛围,为新型城镇化发展带来历史性机遇;可以提供更多劳动力、土地等要素供给,为农村产业融合发展提供新的动力空间。耦合过程中,其可以与新型城镇化、农村产业融合形成强大的发展合力,提升农村发展绩效。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究选取2010—2020 年陕西省10 个地级市(韩城市和杨凌示范区虽然现由陕西省直辖,但直辖时间短,且辖区内并无农村地区,因此本研究并未单独对两地进行分析)的面板数据进行实证分析,数据取自2010—2020 年《陕西省统计年鉴》、陕西省各地级市统计年鉴和统计公报。个别缺失数据采用线性插值法、均值法予以补齐处理。

2.2 指标体系构建

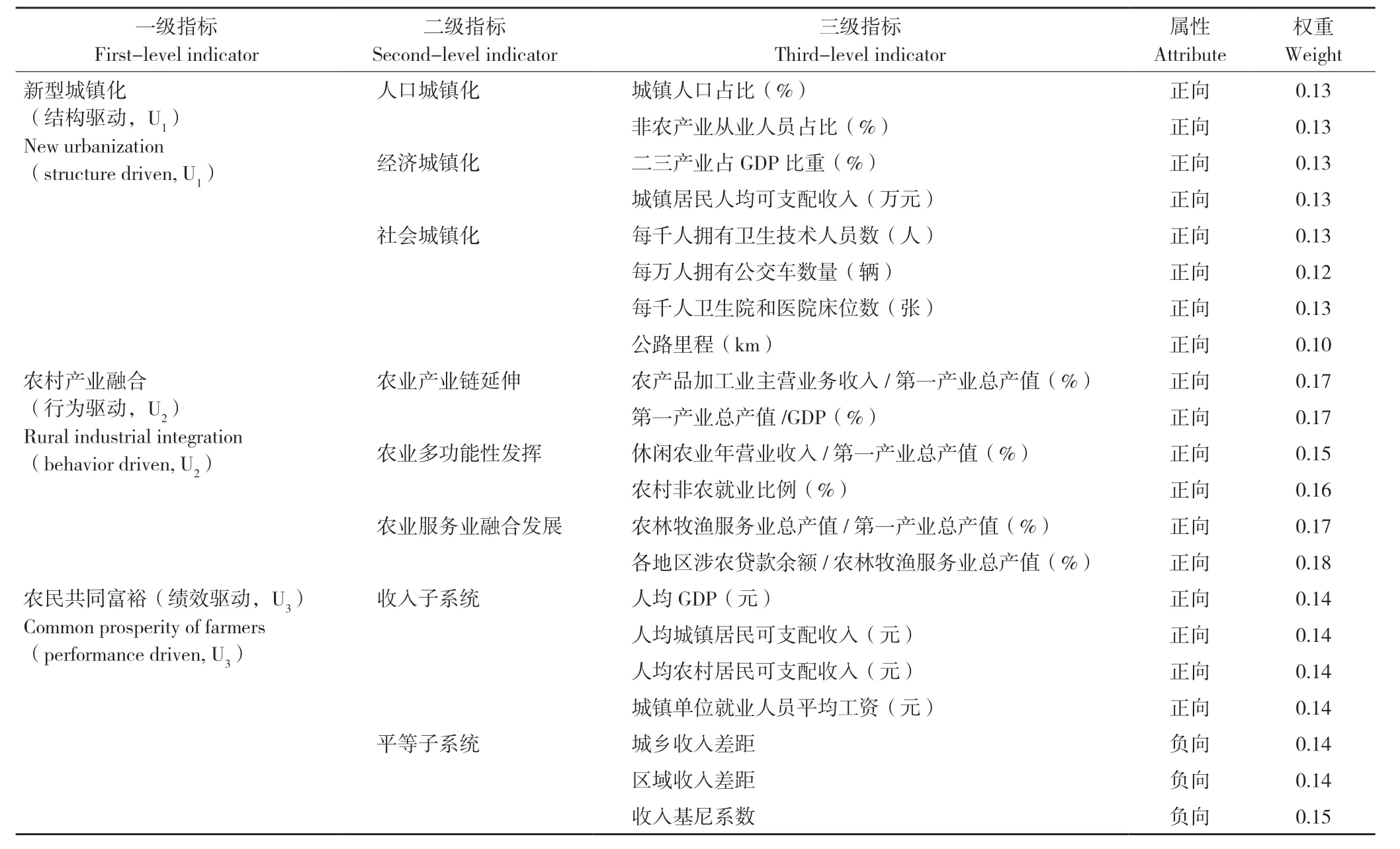

以陕西省10 个地级市作为研究对象,将新型城镇化、农村产业融合与共同富裕作为农村发展的3 个驱动,即结构驱动、行为驱动、绩效驱动,3 个驱动共同构成耦合协调系统。基于3 个驱动的科学内涵,遵照科学性、可获得性等原则构建综合指标体系(表1)。

表1 新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合研究的综合指标体系Table 1 Comprehensive indicator system for research of coupling of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity

2.2.1 新型城镇化指数 新型城镇化(结构驱动)反映的是人口结构、产业结构、社会服务结构不断演变的过程。人口结构变化指人口不断向城市聚集的过程;产业结构变化指农村劳动力被非农产业不断吸纳的过程;社会服务结构变化指居民生活方式转变、社会服务走向高质量发展的过程。本研究新型城镇化指数从人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化3 个层面展开,共包含8 个三级指标。

2.2.2 农村产业融合指数 农村产业融合(行为驱动)用于体现农业与其他产业相互融合的过程,主要借助产业链延伸、多功能性发挥以及服务业融合发展3 种融合模式影响农民增收效应。农业产业链延伸指以农业为基础,向前、向后及综合延伸产业链的过程;农业多功能性发挥指满足人民日益复杂的需求,充分发挥农业多重功能的过程;农业服务业融合发展指为农业生产提供社会化服务的过程。本研究农村产业融合指数从农业产业融合的3 种模式展开,共包含6 个三级指标。

2.2.3 农民共同富裕指数 农民共同富裕(绩效驱动)不仅要求富裕,而且要求平等[14]。目前尚未有学者为农民共同富裕构建专门指标,多采用共同富裕指标间接反映农民共同富裕水平,参考以往研究,本研究将农民共同富裕看作由收入和平等两个子系统构成的复合系统[15-17]。收入子系统主要反映富裕程度,平等子系统主要反映平等情况,两个子系统相互关联并处于动态发展过程,当两个子系统同时处于动态平衡时可实现农民共同富裕的目标。本研究农民共同富裕指数从收入子系统和平等子系统两个角度展开,共包含7 个三级指标。

2.3 研究方法

2.3.1 熵值法 采用熵值法确定结构驱动(U1)、行为驱动(U2)、绩效驱动(U3)3 个一级指标对应三级指标的权重,并对U1、U2、U3进行综合测度。

2.3.2 耦合协调度模型 将U1、U2、U3相互促进程度设为耦合度,U1、U2、U3协同发展程度设为协调度。借助耦合模型量化U1、U2、U3之间的耦合程度,模型如下:

为进一步反映陕西省各地级市3 个驱动的发展程度,更好地分析区域异质性,对3 个驱动的协调度进行量化,构建耦合协调模型如下:

式中,D为耦合协调度;C为耦合度,且C∈{0,1};T为综合度;α、β、γ为待定系数,本研究认为新型城镇化、农村产业融合和农民共同富裕的重要程度相同,因此将α、β、γ均赋值为1/3。为更方便地比较陕西省10 个地级市耦合协调度的差异,根据D值大小对U1、U2、U3耦合协调度进行等级划分(表2)。

2.3.3 面板Tobit 模型 由于协调度D∈{0,1},属于受限被解释变量,用OLS 回归可能导致偏误,而Tobit 模型专门用于处理受限变量,因此,本研究借助Tobit 模型探讨3 个驱动耦合协调度的影响因素。模型如下:

式中,为潜在变量,yit为观测到的因变量,xit为自变量,γ为自变量系数,εit代表随机扰动项。

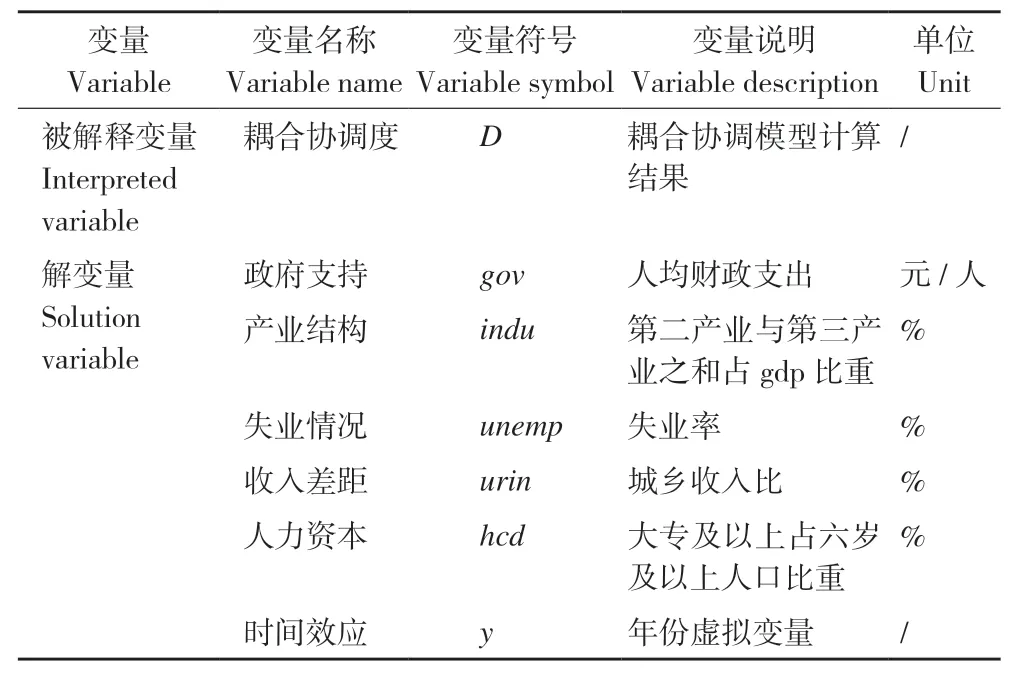

本研究选取政府支持(gov)、产业结构(indu)、失业情况(unemp)、收入差距(urin)和人力资本(hcd)等指标作为研究变量,同时,加入时间虚拟变量(y)作为控制变量(表3)。

表3 耦合影响因素指标体系Table 3 Indicator system of coupling influencing factors

式中,Dit为耦合协调度,r0为常数项。

3 结果与分析

3.1 新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合关系分析

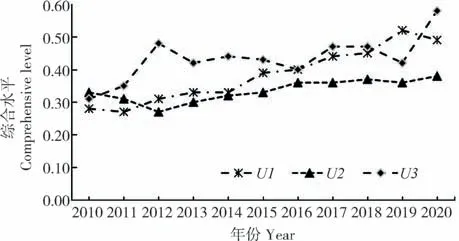

3.1.1 综合水平分析 从时间序列演变过程来看,2010—2020 年陕西省新型城镇化综合水平总体表现为上升趋势:2011—2019 年,新型城镇化综合水平显著提升,由0.27 增长到0.52,增幅25%;2019—2020 年稍有下降,由0.52 下降到0.49,降幅3%(图2)。通过查阅资料可知,2016—2020 年我国新型城镇化综合水平基本稳定在0.39 左右[18-19],可见陕西省新型城镇化建设处于稳步推进过程中,略高于全国平均水平。陕西省农村产业融合综合评价指数呈平稳趋势:2010—2012 年该综合指数由0.33 下降到2.27,降幅6%;2012—2020 年该综合指数由0.27 增长到0.38,增幅11%,保持在0.3~0.4 之间,表明陕西省农村产业融合水平稳步提高。陕西省农民共同富裕综合水平波动较大,但总体呈上升状态:2010—2012 年该综合指数由0.31 增长到0.48,增幅17%;2012—2016 年该综合指数由0.48 下降到0.40,降幅8%;2016—2018 年该综合指数由0.40 增长到0.47,涨幅7%;2019 年下降到0.42,2020 年增长到0.58(图2)。由此可见,相比于新型城镇化建设和农村产业融合,陕西省推进农民共同富裕进展相对缓慢。

图2 新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕综合水平的时序变化(2010-2020)Fig.2 Temporal characteristics of the comprehensive levels of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity(2010-2020)

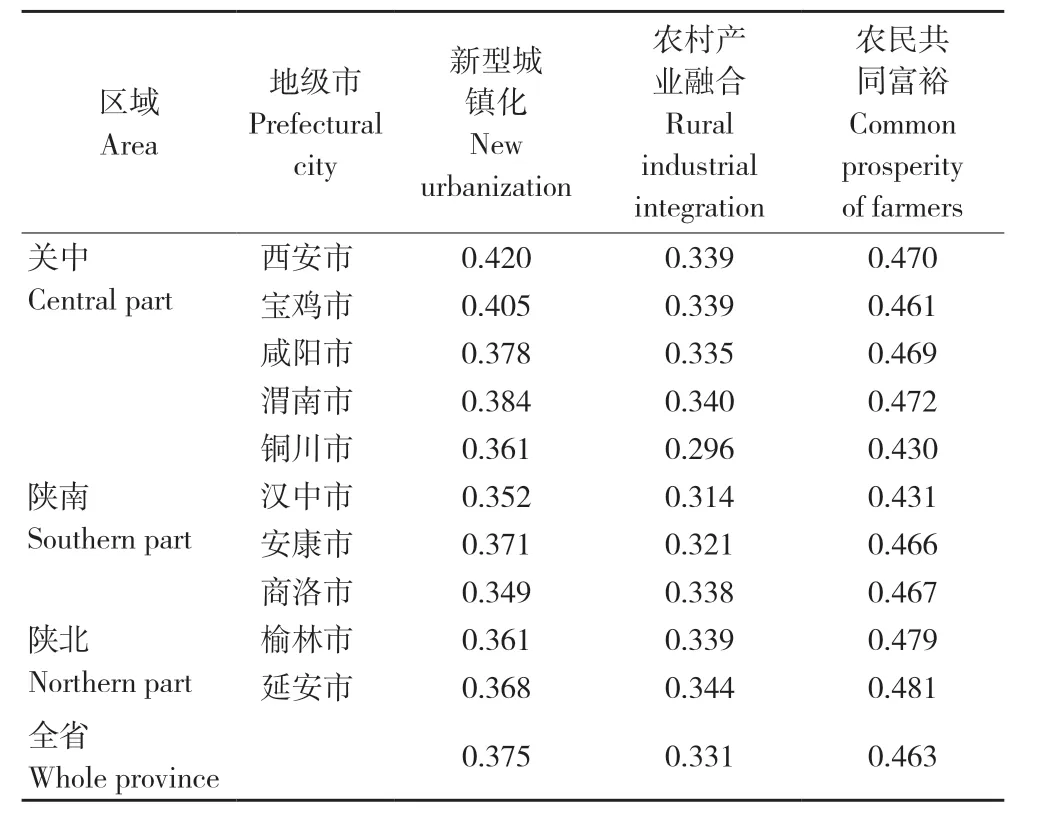

从不同区域来看,陕西省各地级市新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的综合水平较低,且各地级市间存在明显异质性。新型城镇化综合水平最高是西安市、为0.420,最低是商洛市、为0.349;全省新型城镇化综合水平均值为0.375,其中高于陕西省平均水平的地级市有4 个,均在关中。农村产业融合综合水平最高是延安市、为0.344,最低是铜川市、为0.296;全省农村产业融合综合水平均值为0.331,其中高于全省平均水平的地级市有7 个,分别是关中4 个、陕南1个、陕北2 个。可见,整个陕北地区农村产业融合程度均较高,且发展较均衡;关中地区两极分化较严重,农村产业融合程度最高和最低之间相差4.4%;陕南地区农村产业融合程度整体处于较低水平,只有商洛市相比于全省平均水平较高。农民共同富裕综合水平最高是延安市、为0.481;农民共同富裕综合水平最低是铜川市、为0.430;全省农民共同富裕综合水平均值为0.463,其中高于全省平均水平的地级市有7 个,分别是关中3个、陕南2 个、陕北2 个(表4)。

表4 陕西省不同区域的新型城镇化、农村产业融合、农民共同富裕综合水平均值(2010—2020)Table 4 Average comprehensive level of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity in different regions of Shaanxi Province (2010-2020)

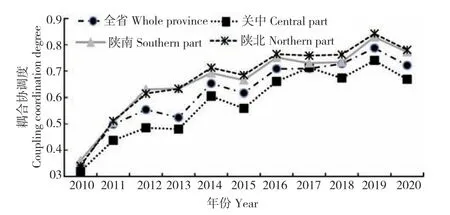

3.1.2 耦合协调度时空分析 利用耦合协调模型对2010—2020 年陕西省市域新型城镇化、农村产业融合与产业融合的耦合协调度进行测算。从时序演变角度来看,全省耦合协调度总体偏低,且呈上升趋势。2010—2019 年全省耦合协调度由0.347 上升到0.787,增幅44%,2019—2020 年由0.787 下降到0.721,降幅6.6%。关中、陕南、陕北区域间耦合协调度差异较为明显,总体呈现陕北>陕南>关中的分布格局。其中陕北和陕南的耦合协调度较接近,2010—2011 年处于轻度失调和勉强协调两个等级,2012 年以后均处于初级协调以上,2019 年处于良好协调状态。关中地区2010—2013 年处于轻度失调和濒临失调状态,2014 年以后基本处于初级协调以上(图3)。

图3 陕西省不同区域耦合协调度的时序演变(2010-2020)Fig.3 Temporal evolution of coupling coordination degree in different regions of Shaanxi Province(2010-2020)

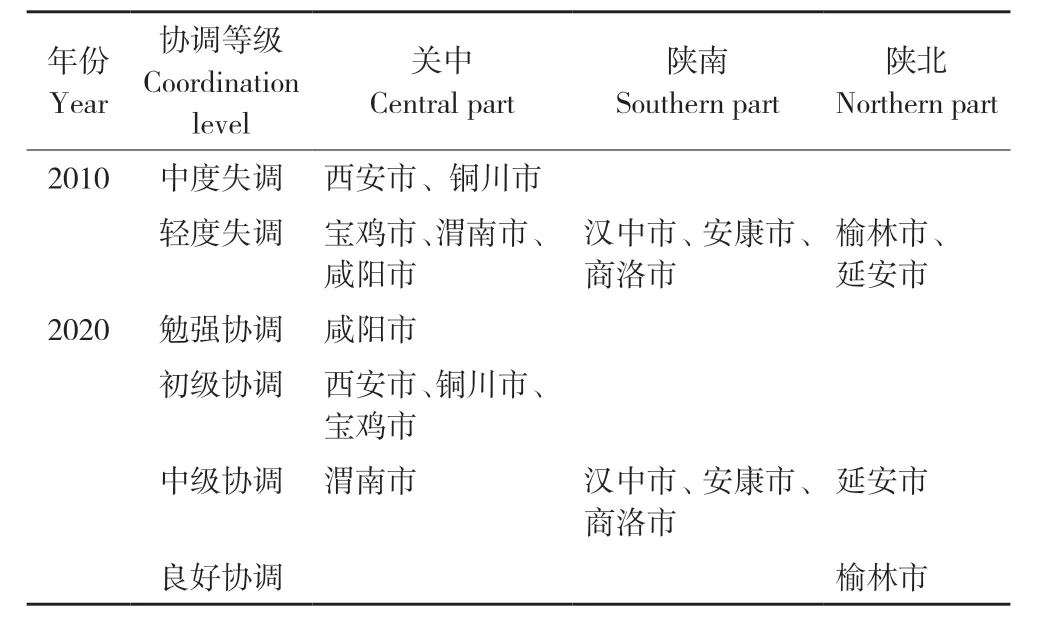

从空间演变角度来看,2010 年陕西省各市域新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合协调度均介于中度失调到轻度失调范围,其中西安市和铜川市的耦合协调度最低、处于中度失调,其他地方均为轻度失调。2020 年陕西省各市域新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合协调度相较于2010 年均有所上升,其中榆林市耦合协调度最高、处于良好协调状态,咸阳市耦合协调度最低、处于勉强协调状态。综合来看,2010—2020 年陕西省各市域耦合协调度在空间上呈现陕北>陕南>关中的发展格局(表5)。

表5 陕西省不同区域耦合协调度的空间格局演变Table 5 Spatial pattern evolution of coupling coordination degree in different regions of Shaanxi Province

3.2 新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合影响因素分析

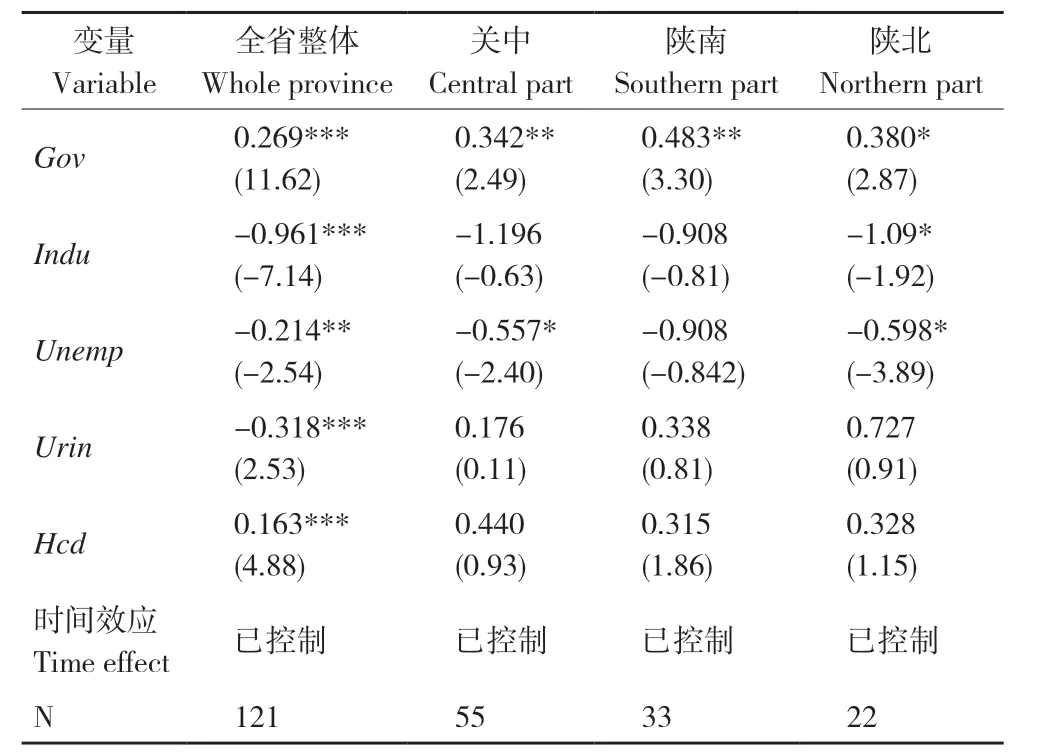

陕西省新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合协调度存在区域异质性,故分别对关中、陕南和陕北区域进行面板回归分析(表6)。

表6 新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合影响因素Tobit 模型回归结果Table 6 Tobit model regression results of the coupling influencing factors of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity

从陕西省总体情况来看:(1)政府支持(gov),回归系数为0.269,通过1%显著性检验。政府财政支出可以有效促进新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合程度的提升,而政府财政支出是政府支持的主要手段,随着财政支出增加,公共设施建设支出、政府投资增加。其中,公共设施建设支出增加可以推动新型城镇化建设,提高人均公共资源配比,从而促进共同富裕平等子系统指数上升;政府投资增加可以加快农村产业融合,提高农业附加值,增加农民收入,进而促进共同富裕收入子系统指数上升。(2)产业结构(indu),回归系数为-0.961,通过5%显著性检验。第二产业与第三产业之和占GDP 的比重与新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合协调度呈负相关关系,产业结构是制约新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕协同发展的因素。第二产业与第三产业之和占GDP 过高,会导致越来越多的农民和企业放弃从事农业生产,转而投入到非农产业的生产经营中,致使农村产业融合程度持续处于较低水平,最终导致新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕协调水平低。(3)失业情况(unemp),回归系数为-0.214,通过5%显著性检验。失业率过高,宏观上将制约经济发展,扩大贫富差距,影响社会安定,这些与共同富裕的目标均相违背,进而制约新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕协调。(4)收入差距(urin),回归系数为-0.318,通过1%显著性检验。城乡收入差距过大会导致初始收入水平较低的农民没有足够资金投资人力资本,既不能通过提升自己的专业技能提高劳动质量,也无法给子女提供良好的教育平台,从而影响共同富裕程度。(5)人力资本(hcd),回归系数为0.163,通过1%显著性水平检验。人力资本能够有效促进新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合协调度,原因是人力资本可以改善人口结构,为新型城镇化建设、农村产业融合提供源源不断的优质劳动力和专业技术人才,这些都是实现共同富裕的内生动力[20]。

4 结论与启示

4.1 结论

本研究基于新型城镇化、农村产业融合和农民共同富裕的丰富内涵,深入剖析三者耦合的作用机制,同时建立了三者耦合协调度评价指标体系,首先使用熵值法对新型城镇化、农村产业融合和农民共同富裕3 个子驱动进行综合测度;其次基于熵值法的测算结果,借助耦合协调度模型对陕西省各市域新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合协调度进行时序和空间两个维度的分析;最后,采用Tobit 模型,分区域(关中、陕南、陕北)对陕西省市域面板数据进行回归分析,并讨论影响新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合协调度的因素。结果表明,一是2010—2020 年陕西省新型城镇化水平总体稳步上升;农村产业融合子驱动综合水平呈平稳趋势;农民共同富裕综合水平波动较大,但总体呈上升状态,并且陕西省各市域新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕综合发展水平呈现明显的区域差异性。二是陕西省新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合协调度总体偏低,但有显著提升。分区域来看,关中、陕南、陕北存在显著异质性,但差异不断缩小,呈均衡发展态势。三是从陕西省整体发展来看,政府支持、人力资本对新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合协调具有显著的正向推动作用,而产业结构失调、失业情况严峻、城乡收入差距过大等情况会抑制3 个驱动的耦合协调度。四是从区域异质性来看,政府支持对关中、陕南和陕北区域新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕的耦合协调均存在正向推动作用,失业情况对陕南地区影响较小,产业结构、城乡收入差距、人力资本对3 个区域的耦合协调度均不显著,主要原因是陕西省区域内部发展较为平衡,但由于区域间存在明显的发展壁垒,故存在显著的区域间异质性。

4.2 启示

本研究对新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕之间关系进行实证分析,验证得到三者存在耦合关系,将三者耦合能够形成强大的发展合力,增加农民收入、缩小城乡差距。耦合机制研究可以作为新的分析方法,用于西北地区乃至全国关于新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕等研究。当新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕三者共同耦合时能产生三角稳态效应,可以有效避免政策重叠、互斥,故新型城镇化、农村产业融合必须在农民共同富裕视域中发展,将农民共同富裕作为发展边界,确保以农民利益为先。影响新型城镇化、农村产业融合与农民共同富裕耦合的因素会随着农村发展的内外环境变化而不断变化,因此必须持续监控农村发展状况,根据需要及时作出政策调整。此外,区域发展不平衡的问题依然严峻,只有打破区域发展壁垒,鼓励区域间合作共赢才能实现真正的共同富裕。