踝关节外侧韧带解剖学进展

谢承志 综述,毛海蛟 审校

宁波大学附属第一医院创伤骨科,浙江 宁波 315020

踝关节外侧韧带由距腓前韧带(anterior talofibular ligament,ATFL),跟腓韧带(calcaneofibular ligament,CFL)和距腓后韧带(posterior talofibular ligament,PTFL)构成,对保持踝关节稳定,维持人体日常活动至关重要,但其损伤十分常见,详细研究韧带解剖学特点有助于更准确评估影像学检查和更精确的外科干预。了解ATFL 和CFL 的解剖分型有助于术中判断韧带损伤情况。ATFL Ⅱ型和Ⅲ型中,上束最粗、最长,下束最细、最短,明确分型可指导将每束韧带对位缝合,在韧带缺失过多无法修复时应尽量保证上束韧带的修复[1]。测量ATFL 和CFL 长和宽有助于评估韧带损伤丢失的纤维数量。韧带的长和宽对重建术中移植物的长宽及骨道的直径的选择起参考作用[2]。明确韧带之间的夹角不仅有助于对术中解剖结构瘢痕化或骨性突起不明显时韧带的大致定位,还有助于在关节和应力造影期间评估韧带损伤[3,4]。韧带的骨性附着点对韧带重建移植物的定位及关节镜下微创手术的切口入路提供参考。对于比平均值小或大得多的患者、慢性损伤或既往手术模糊了正常解剖结构时,可用骨性附着点百分比定位使韧带重建移植物的放置更加准确[5,6]。同时韧带骨性附着点对外踝骨折的诊治提供参考[7]。了解韧带之间的连接结构可避免术中损伤弓状纤维而导致加重慢性踝关节外侧不稳[8]。对于上述研究的整合能更加立体地了解踝关节外侧韧带解剖学数据,从而为踝关节外侧韧带急性断裂修复术、慢性踝关节外侧不稳重建术以及关节镜下微创修复术治疗踝关节外侧韧带损伤等提供更准确、扎实的解剖学基础。

1 踝关节外侧韧带解剖学研究背景

踝关节外侧韧带的损伤十分常见,发生率7%,占整个踝关节韧带损伤的90%,所有运动损伤的15%~20%,主要由扭伤引起,扭伤后导致踝关节外侧韧带急性断裂和慢性踝关节外侧不稳[9]。踝关节外侧韧带急性断裂由强大的内翻应力导致韧带断裂。慢性踝关节外侧不稳由较轻微的扭伤引起,韧带延长/撕裂而未断裂,倘若这类患者未得到适当的治疗,多达10%~30%者会出现慢性踝关节不稳,存在日后发生反复扭伤的可能[10]。轻微踝关节外侧韧带损伤可通过休息、冰敷、抬高、抗炎药物、物理治疗和本体感觉训练等保守治疗,但采取手术治疗踝关节外侧韧带急性断裂和慢性踝关节外侧不稳的重要性日益突显,其手术方式分为踝关节外侧韧带修复术、踝关节外侧韧带重建术以及关节镜下微创手术[11,12]。

2 踝关节外侧韧带的解剖学研究

2.1 ATFL和CFL解剖分型

明确ATFL 的解剖分型有助于术中判断ATFL 损伤情况[1]。早期研究中Wenny 等[13]认为ATFL 为一束纤维,后续研究发现ATFL 形态为一束或两束纤维,因之分为两种类型:Ⅰ型和Ⅱ型,但针对两种分型的数量统计结果不一,Yıldız 等[2]、Raheem 等[14]和Taser 等[3]研究得Ⅰ型数量大于Ⅱ型,Clanton 等[5]研究得Ⅰ型和Ⅱ型数量相等,Neuschwander 等[15]研究得Ⅱ型数量大于Ⅰ型。近年来发现还存在3 束纤维形态,于是ATFL 出现第3种类型Ⅲ型。Yang 等[1]、Kakegawa 等[6]、Milner 等[16]、Edama 等[17,19]以及Uğurlu 等[18]认为3 种类型中Ⅱ型占比最多,其次为Ⅰ型,Ⅲ型占比最少。Ⅱ型纤维束由上束(SB)和下束(IB)组成,可分为Ⅱ-a(不完全分离型)和Ⅱ-b(完全分离型)两种亚型,Ⅱ-b 亚型占比较Ⅱ-a 亚型多,Ⅱ-a 亚型两束纤维相距较近,两端纤维似同一骨性附着,Ⅱ-b 亚型两束纤维走行完全分离[17,19]。Ⅲ型的纤维束分为上束(SB)、中束(MB)和下束(IB),在3 种类型中Ⅲ型占比最少,为0~18%[6,18,20]。ATFL 的Ⅱ型、Ⅲ型中,两束纤维之间有腓动脉分支穿过并与外踝动脉交汇。Ⅱ型上束为囊内结构,在背屈或松弛跖屈时拉紧,而下束是位于囊外的等长结构,无论背屈、跖屈都处于紧绷的张力状态。Ⅲ型的下束纤维仅在跖屈30°和背屈20°时松弛,上中两束在任何情况下处于紧绷的张力状态,所以认为在踝关节足底弯曲和翻转制动功能方面Ⅲ型要弱于Ⅰ型和Ⅱ型[21]。

CFL 是一种关节外韧带,既往研究只发现1 种含1 束纤维的形态。2019 年Edama 等[17]在一项解剖110 只脚踝的研究中首次提到CFL2 型,即含两个纤维束的CFL,发生率为0.9%(1/110)。两束有1 个共同的腓骨端骨性附着点,在跟骨端有两个不同的骨性附着点。2021 年Yabka 等[22]报道4 种形态的CFL:单束、双Y 形束、双V 形束和与距骨外侧韧带相关的形状,其中双Y 形束、双V 形束类 似CFL2 型。Kakegawa 等[6]解剖60 具脚踝标本,发现CFL 具有两种形态:条索状(横截面近似圆形,占36.7%,22/60)和扁平状(63.3%,38/60)。关于CFL解剖分型研究较少,尚存争议。

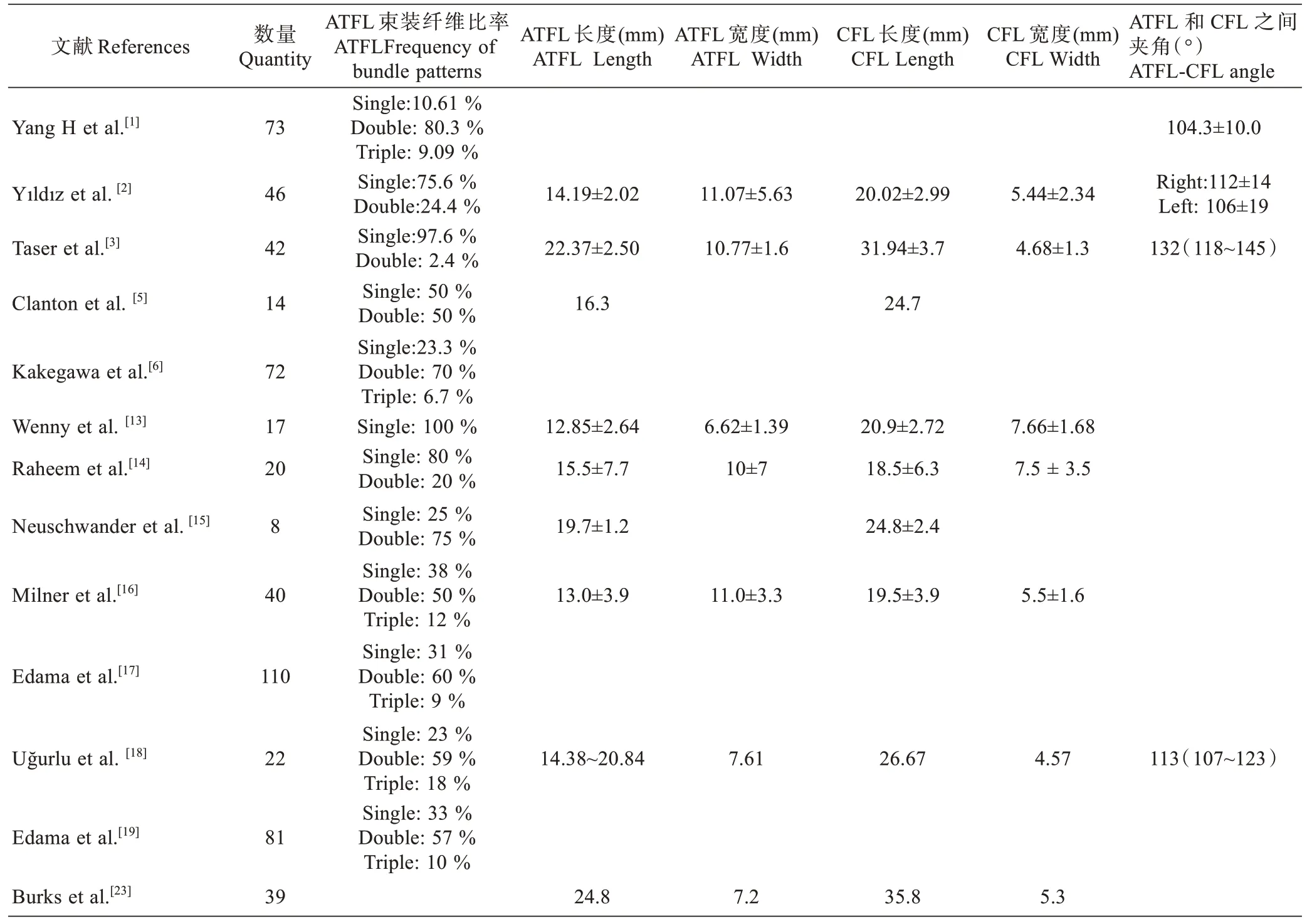

2.2 ATFL和CFL的长和宽测量

了解ATFL 和CFL 的长和宽有助于评估韧带损伤时丢失的纤维数量[2]。在10 项研究中通过3 种方式测量了中立位时ATFL 和CFL 的长,这3 种方式为:韧带的最长和最短长度,韧带起点中点到止点中点的距离,测得数值范围广,ATFL 的长在10.21~24.87 mm之间,CFL的长在15.60~41.89 mm 之间[2,3,5,13~16,18,23,24]。在8 项研究 中通过2种方式测量ATFL 和CFL的宽,这2 种方式为:起止端,中点处,测得数值范围广,ATFL的宽在5.44~16.7 mm之间,CFL宽在3.1~11.0 mm 之间[2,3,13,14,16,18,23,24]。ATFL平均长12.0~24.8 mm,ATFL平均宽7.61~12.98 mm,CFL 平均长18.5~35.8 mm,CFL 平均宽4.57~7.66 mm[2,3,5,13~16,18,23,24]。

各型ATFL 单束纤维宽度比较,Ⅱ-b 型和Ⅲ型的下束宽度明显小于Ⅱ-a 型的下束宽度。各型ATFL 总宽度比较,Ⅱ-a 型、Ⅱ-b 型和Ⅲ型的总纤维束宽度明显大于Ⅰ型的宽度。各型ATFL 纤维束长度比较,Ⅰ型最长,大于Ⅱ型和Ⅲ型。Ⅱ型上束的长度显著大于下束,上束的宽度显著大于下束。Ⅲ型上束的长度显著大于中束和下束,下束最短[1,19]。Ⅱ型上束(SB)的长度与下束(IB)的长度呈显著正相关,上束(SB)的宽度与下束(IB)的宽度呈显著负相关[2]。

2.3 踝关节外侧韧带之间夹角测量

2.3.1 ATFL-CFL 之间夹角 ATFL-CFL 之间的夹角不仅有助于术中对韧带的定位,还与诊断踝关节外侧韧带的损伤有关。Li 等[4]通过MRI 测量慢性踝关节不稳(CLAI)患者ATFL-CFL在水平面上的夹角(81.5±9.8)°明显大于正常人(75.2±8.9)°,ATFL-CFL 之间的夹角过大与诊断ATFL 损伤有关。Taser 等[3]认为ATFL-CFL 之间的夹角为132°(118°~145°)。Uğurlu 等[18]研究得ATFL-CFL之间的夹角平均为113°(107°~123°)。Yıldız 等[2]研究得ATFL-CFL 之间的夹角为右足(112±14)°,左足(106±19)°。Yang 等[1]采用克氏针表示韧带长轴,更精确研究了CFL 与ATFL Ⅰ型之间的夹角为(104.3±10.0)°,与Ⅱ型上束之间的夹角为(103.5±9.3)°,与Ⅱ型下束之间的夹角为(101.6±13.6)°,与Ⅲ型上束之间的夹角为(101.3±6.0)°,与Ⅲ型中束之间的夹角为(96.6±8.4)°,与Ⅲ型下束之间的夹角为(104.3±14.3)°。ATFL-CFL 的角度平均为113°~132°,相比于ATFL 和CFL 的长和宽,ATFL-CFL 之间夹角的研究数值更一致,这表明ATFL-CFL 之间的夹角可作为韧带重建的安全辅助指标和手术期间双重检查的效果评估指标[1]。

2.3.2 CFL 和腓骨长轴之间夹角 CFL 和腓骨长轴之间的夹角范围较大,Edama 等[17]根据CFL 与腓骨长轴的角度建立5 个类 别:①CFL10°(CFL与腓骨长轴的角度为10°~19°);②CFL20°(20°~29°);③CFL30°(30°~39°);④CFL40°(40°~49°);⑤CFL50°(50°~59°)。其中CFL40°组占比最多,为35.8%,CFL10°组占比最少,为3.7%。CFL20°和CFL30°组的标本跖屈或松弛背屈时拉伸,相比之下CFL40°组、CFL50°组的标本以跖屈时拉伸背屈时松弛,这表明不同角度下CFL 的作用不一[17,19]。Burks 等[23]认为CFL 与腓骨长轴的夹角平均为133°(113°~150°)。Yıldız 等[2]研究得CFL 与腓骨长轴之间的平均角度为右足(135±14)°,左足(137±16)°。ATFL-CFL 夹角与CFL 和腓骨长轴的夹角存在负相关性,当ATFL-CFL 夹角越大,CFL 和腓骨长轴的夹角越小,当ATFL-CFL 夹角越小,CFL和腓骨长轴的夹角越大[2]。CFL 和腓骨长轴的夹角有助于术中对CFL的定位。

2.3.3 三维空间角度 通过给解剖后的韧带表面用不透明材料标记,再置于影像(如CT 或MRI)下获取踝关节外侧韧带三维空间角度(冠状面、矢状面及水平面)。Taser 等[3]解剖42 只标本标记后经影像学测得ATFL 与水平面之间的角度为(25.29±15.20)°,ATFL 与矢状面之间的角度为(47.86±3.83)°,CFL 与水平面之间的角度为(40.29±10.78)°,CFL 与矢状面之间的角度为(51.14±10.80)°。Mayerhöfer 等[25]测得20 只标本ATFL 与水平面夹角为18.0°,与冠状面夹角为52.6°,与矢状面夹角为66.8°;CFL 与水平面夹角为52.3°,与冠状面夹角为56.0°,与矢状面夹角为31.7°;PTFL 与水平面夹角为28.2°,与冠状面夹角为23.1°,与矢状面夹角为76.5°。三维立体角度可以帮助放射科医生在影像学下判断韧带的异常。

2.4 踝关节外侧韧带骨性附着点

韧带骨性附着点为踝关节外侧韧带修复术、踝关节外侧韧带重建术和关节镜下微创手术提供准确定位[6]。以往研究认为腓骨尖或腓骨前结节作为ATFL 和CFL 在腓骨端骨性附着点的同一起源,现在发现ATFL 和CFL 腓骨端骨性附着点中心虽都位于外踝尖端前缘但不在同一位置,CFL 腓骨端附着点位于ATFL 的下方[1]。两条韧带汇合于腓骨隐匿结节(fibular obscure tubercle,FOT),ATFL 另一端附着点位于距骨上的距骨隐匿结节(talar obscure tubercle,TOT),CFL 另一端附着点位于跟骨上的跟腓骨韧带结节(tuberculum ligamenti calcaneofibularis,TLC)[26]。

骨性附着点的定位方法:距离定位[5,10]和百分比定位[5,26]。距离定位选取腓骨尖,距骨外侧突顶点和跟骨腓侧韧带结节等作为参考点。Thès 等[10]关节镜下测量14 只脚踝得ATFL 腓骨端骨性附着点到腓骨尖距离为(16.1±3.5)mm,ATFL 距骨端骨性附着点到距骨外侧突顶点距离为(18.4±2.8)mm,CFL 腓骨端骨性附着点到腓骨尖距离为(4.2±0.8)mm,CFL 跟骨端骨性附着点到跟骨腓侧韧带结距离为(18.4±2.5)mm。Clanton等[5]解剖14 只脚踝的ATFL 腓骨端骨性附着点到腓骨尖距离为13.8 mm,ATFL 距骨端骨性附着点到距骨外侧突顶点距离为17.8 mm;CFL 腓骨端骨性附着点到腓骨尖距离为5.3 mm,CFL 跟骨端骨性附着点到跟骨腓侧韧带结距离为16.3 mm;PTFL 腓骨端附着点到腓骨尖的距离为4.8 mm,PTFL 距骨端附着点到距骨后外侧结节距离为13.2 mm。百分比定位ATFL腓骨端附着点位于从腓骨尖到腓骨前结节沿腓骨前缘距离的49.8%处,ATFL 距骨附着点位于从距骨外侧突顶点到滑车前外侧角沿距骨外侧关节面前缘距离的81.8%处,ATFL Ⅱ型距骨端上下束附着点附位于65.7%和33.7%,CFL 腓骨附着点位于从腓骨尖到腓骨前结节沿腓骨前缘距离的16.2%处[5,26]。在3 项研究[5,13,15]中精细测量了ATFL 和CFL 骨性附着端的面积。

在外踝骨折对踝关节外侧韧带的影响中骨性附着点意义深远,Zhang 等[7]采用9 区系统评估法用2 条平行线位于ATFL附着点上下极位置垂直于腓骨长轴,2 条平行线位于腓骨前后1/3 处平行于腓骨长轴,将腓骨尖分为9 个区域,由上至下由左至右分别为1~9 区,4、7 区域为ATFL 附着区,8、9 区域为CFL 附着区,这些区域的分离骨折可造成韧带撕裂,需韧带重建、融合或切除分离的腓骨小骨避免慢性踝关节不稳。

2.5 踝关节外侧韧带之间连接

2.5.1 踝关节外侧韧带复合体(lateral fibulotalocal caneal ligament complex,LFTCL)近年研究发现所有踝关节外侧韧带具有一种弓状纤维,它由韧带表面的一层薄纤维组成,连接于ATFL 和CFL,CFL 和PTFL 以及ATFL 和PTFL 之间,将它们连接成一个整体,称之为踝关节外侧韧带复合体[6]。ATFL 与CFL 在外踝关节前尖(隐匿结节)相连,ATFL 与PTFL 在外踝关节下尖相连,有关ATFL 和PTFL 之间的连接知之甚少[27]。对于ATFL 的Ⅱ型和Ⅲ型,弓状纤维则通过ATFL 下束的下部与CFL 的前部之间连接ATFL 和CFL。踝关节外侧韧带复合体对维持3 条踝关节外侧韧带的稳定性具有重要意义,损伤ATFL 上束仅造成踝关节微不稳定,但若损伤弓状纤维,则导致慢性踝关节不稳定,以至于患者存在反复发生崴脚的可能[8,9]。

2.5.2 ATFL 与CFL 之间连接 ATFL 与CFL 的骨性附着点中心虽不是同一起源但相距很近,且两韧带之间有部分纤维相连接。连接方式分为:①表面型:CFL 穿过ATFL 表面并与之连接,占51%;②深型:CFL 穿过ATFL 的深层并与之连接,占27%;③平行型:CFL 和ATFL 并联连接,占15%;④混合型:CFL 穿过ATFL 的表层和深层连接,占7%[19]。ATFL 和CFL 之间除了部分纤维相连接,还有一种通过距跟外侧韧带(lateral talocalcaneal ligament,LTCL)连接的方式。约51.7%的标本存在LTCL,其有两种类型:①LTCL 几乎与CFL 一起走形,并向ATFL 呈拱形与之相连;②LTCL 与ATFL 和CFL 完全分离的韧带。其中第1 种类型起到连接并加强ATFL 和CFL 的作用,在距下不稳定中起一定的作用,但其作用尚不完全清楚[6,28]。详细数据见表1。

表1 关于ATFL 和CFL 解剖学测量研究汇总Tab.1 A summary of study on ATFL and CFL anatomic measurements

3 展望

目前对踝关节外侧韧带的解剖学研究大多清晰地分析了ATFL 的解剖分型,统计了ATFL 和CFL 的长和宽,但较少涉及韧带之间的夹角以及韧带的骨性附着点定位,且以上研究尚未对年龄,性别,种族,左右足进行系统分类,故接下来需要着重针对韧带之间的夹角以及骨性附着点方面进一步研究,完善踝关节外侧韧带的解剖数据。期待不久的将来能够通过运用详细的定量解剖学数据使修复及重建踝关节外侧韧带愈加贴近真实的解剖还原度,使得踝关节术后的接触应力和运动学愈加接近正常。