“人-机-组织”共生系统:一个智能化组织理论框架

何江 朱黎黎

[摘 要] 智能化组织作为人、机、組织多元共生时代的组织新形态,但其至今尚缺乏适配的组织理论框架,因而适时构建新型组织系统理论体系,已成引导企业数智化实践和深化理论创新的重要议题。基于人-机-环境系统工程理论和共生理论,创新性提出适配于企业数智化转型的人-机-组织共生系统理论,并从生成逻辑、基本内涵、运作机理、内容范畴与研究议程等方面系统探讨其理论框架体系。结果发现:人-机-组织共生系统作为探讨人、机、组织交互关系的整合理论框架,其形态呈现“人-组织二元系统→人-技术-组织三元交互系统→人-机-组织三元共生系统”的演化态势,且具有人机协同共生化、员工-组织合作共赢化、机器-组织交互赋能化、人-机-组织共生一体化等特征。同时,人-机-组织共生系统可划分为简单人-机-组织共生网络、复杂人-机-组织共生系统以及广义人-机-组织共生系统等3种基本类型,其共生模式包括互利共生、偏利共生、偏害共生、竞争吞噬4种类型。此外,人-机-组织共生系统理论的基本内容范畴主要涉及人类员工、智能机器、企业组织、员工-机器共生关系、员工-组织共生关系、机器-组织共生关系、人-机-组织三元共生关系7个方面。人-机-组织共生系统作为新生理论体系,既可为智能时代组织系统变革提供更富诠释力度的理论新视角,也可为引领组织系统数智化转型实践提供理论框架新范式。

[关键词]智能化组织;共生理论;人机共生;人-机-组织共生系统;ChatGPT;混合劳动力;机器换人

[中图分类号] F270.7; F272[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2023)06-0009-11

一、引言

智能化组织作为人、机器、组织等多元要素协同共生的组织新形态,其已成企业数智化转型实践重要前沿趋势[1-2]。人类社会从蒸汽革命、电气革命、信息革命到智能革命,历次技术革命浪潮都促成了主导组织范式的变革并产生全新管理模式[3],

而ChatGPT等人工智能(Artificial Intelligence,AI)

等数智化技术更是驱动机器成为智能化组织类人化的行动者主体[4-5],并倒逼企业组织结构和管理体系迭代升级[6-7]。传统以组织为核心的人-组织二元化管理体系逐渐转向多元混合的人-机-组织共生体系,员工与机器关系[8]、员工与组织关系[9]、机器与组织关系[10]等也都迎来重大变革,导致传统理论与企业数智化实践脱节现象日趋凸显,并对既有组织理论体系提出颠覆性挑战[11]。因而适时将智能机器作为新生行动者主体整合到组织理论体系,并重构适配于人、机、组织多元交互的理论框架新范式[12],这已成系统诠释数智化时代企业组织变革的迫切实践需求和重要前沿议题。

从既有文献看,当前学界对组织和员工共生关系[13]、人机协同共生关系[14]、组织与智能机器作用关系[12]等均已有部分探究成果,但相关研究大都基于二元关系视角。虽有部分文献零星探讨了企业组织中人、技术、组织交互作用关系[15],但至今尚缺乏从系统整体视角将人、机、组织三元交互关系整合统一探讨的理论框架体系。行动者网络理论、人-机-环境系统工程理论等也强调应综合考量人和非人行动者间交互作用关系[16]。然而智能机器技术呈现指数型快速迭代趋势,倒逼线性化变革的现有组织理论体系严重脱离新兴组织形态且无法满足数智化转型实践新需求[11]。因而组织理论体系理应迎来颠覆式和开辟式创新时代,将智能机器视作新生行动者主体纳入管理体系并推动传统组织理论变革已恰逢其时[12]。

总体而言,当前企业数智化实践与经验理论均处于早期探索阶段,至今尚未形成系统性成熟经验模式和适配理论分析框架,而定性推理分析被视作揭示新型复杂理论框架体系常用而有效的方法[17]。同时,伴随管理实践活动整体趋向复杂生态化,共生已成理解智能化组织多元交互关系的理想策略[18]。鉴于此,本研究基于人-机-环境系统工程理论和共生理论,将智能机器视作类人化独立行动者主体,从人-机-组织三元共生视角重新审视企业数智化转型变革,创新性提出人-机-组织共生系统理论,并从生成逻辑、基本内涵、运作机理、内容范畴与研究议程等方面探讨其理论框架体系。相较于既有文献,本研究所得智能化组织多元共生系统理论,可为深化理解组织系统变革以及人、机、组织多元交互关系提供更富诠释力度的理论新视角,也为引领后续相关探究和企业数智化转型实践提供科学理论框架新范式。

二、人-机-组织共生系统的生成逻辑

本研究从理论基础、实践基础、演进逻辑等探讨人-机-组织共生系统的生成逻辑。

(一)基本理论基础

1.人-机-环境系统工程理论

人-机-环境系统工程作为一门综合性交叉学科,其指的是利用系统工程方法与科学理论,综合探究人、机、环境等要素交互关系及其系统最优组合的一门新兴学科[19]。该理论在著名科学家钱学森的指导下于1981年诞生于我国,发展至今已被广泛应用于军工、航天、航海、医学、交通、采矿、智能机器设计等诸多系统工程领域[20]。人-机-环境系统工程理论中的“人”代表操作或决策人员等作为工作主体的人员个体,“机”代表计算机、机器、系统技术以及工具等作为人员个体控制的所有对象总称,“环境”则代表诸如温度、噪声等作为“人”“机”所共同相处的特定工作条件,并可将该理论研究范畴划分为人的特性、机的特性、环境特性、人-机关系、人-环关系、机-环关系以及人-机-环境系统总体性能7个方面[19]。智能化组织作为人-机-环境系统工程的新形态,然而当前学界从组织管理视角将人-机-环境系统工程理论用于探讨企业数智化转型的理论体系成果着墨甚少,这也为本研究探讨人-机-组织多元交互共生关系提供了契机并奠定先行理论基础。

2.共生理论

共生原本作為一个生物学理念,其最早由德国生物学家德贝里于1879年提出,且于20世纪中叶就已开始被应用于社会科学领域以解释社会现象。我国以袁纯清为代表的学者最早引入共生理念且构建共生理论基本逻辑框架,并将该理论创新为一种社会科学方法体系[21]。共生指的是某一共生环境中不同共生单元间基于某种共生模式所形成的交互作用关系,且该理论由共生单元(指构成共生关系的基本单位)、共生模式(共生单元相互作用方式或相互结合形式)、共生环境(共生单元以外所有因素的总和)等3个关键要素构成。其中,共生模式也称为共生关系,可从行为方式上将其划分为互利共生、偏利共生、偏害共生和竞争吞噬等多种类型。总的来看,共生理论为深化探讨智能化组织系统中人、机、组织多元交互共生关系奠定了坚实理论基础。

(二)典型实践基础

本研究选取制造业与服务业部分典型智能化企业案例,从企业报道、文献以及调研访谈等途径收集样本资料,可得如表1所示的典型实践案例场景分析,旨在为后续人-机-组织共生系统理论探讨奠定实践基础。总体而言,当前智能化企业组织呈现人机协同共生化、员工-组织合作共赢化、机器-组织交互赋能化、人-机-组织共生一体化等趋势特征。

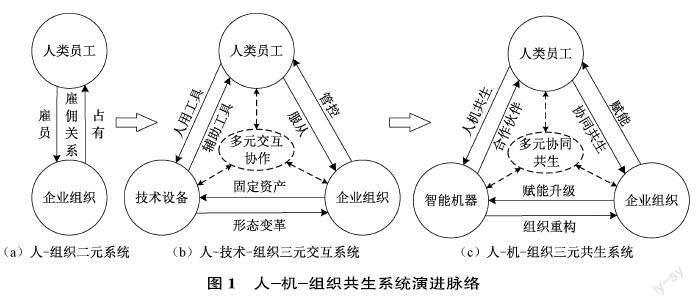

(三)形态演进逻辑

从组织系统形态演进看,伴随机器迭代升级及其在组织系统普及渗透,传统企业中人-组织二元体系逐渐转向以技术为中心的人-技术-组织三元交互系统,并进一步演化至以人为中心的人-机-组织共生系统(参见图1)。其中,智能机器从工业革命初期以体力劳动替代的技术设备,演化至现阶段AI时代数智化技术赋能的智能机器,且其对人工替代范围从简单体力替代拓展至脑力替代,乃至某些领域完全替代人工劳动力;人类员工从传统体力劳动者为主体转型升级至以知识工作者为主导,企业组织则从传统作坊工厂转向智能机器赋能的多元共生型智能化组织。同时,员工与机器关系由传统人用工具转向人机协同共生、价值共创,组织与员工关系从早期雇佣关系主导转向协同共生的利益共同体,组织与机器关系则从传统资产拥有关系转向交互赋能。

三、人-机-组织共生系统的基本内涵

(一)基本概念

基于上述理论与实践基础分析,本研究创新性提出适配于数智化时代企业组织系统变革的人-机-组织共生(HumanMachineOrganization Symbiosis,HMOS)系统理论,并赋予其如下概念内涵:人-机-组织共生系统是指由人类员工、智能机器、企业组织等3类基本共生单元所共同构成的智能化组织共生系统。人-机-组织共生系统理论则指基于系统工程科学理论和共生理论基本思想,综合探究人-机-组织共生系统中的人、机、组织等三大要素交互共生关系,并深入探讨其最满意组合的一门组织管理综合性交叉性新兴学科。该理论的基本宗旨是把人-机-组织视作命运共同体,探究智能化组织系统中人、机、组织的最满意而非最优组合,寻求多方共生共赢的动态平衡。同时,该理论强调“P(人,机,组织)>P(人)+P(机)+P(组织)”并且“P(人,机,组织)>P(人+机)+P(人+组织)+P(机+组织)”,实现“1+1+1>3”,进而助推企业组织运作降本增效、各共生单元协同共生共赢。此外,可将HMOS组织效能表达为如下公式:“HMOS组织效能=(人+组织)×机器”乃至“HMOS组织效能=(人+组织)机器”,其中机器将体现为乘数效应乃至指数效应,并对人和组织产生赋能、延伸、拓展等扩大效应。

(二)基本要素

共生单元、共生环境、共生模式等共同构成共生理论的三大要素[21]。故本研究从这3方面探讨人-机-组织共生系统的基本要素,并可构建如图2所示的基本框架。

1.共生单元

共生单元作为共生体或共生关系中能量产生和交互的基本单位,也是构成共生体的基本物质条件[21]。人-机-组织共生系统中的人类员工、智能机器、企业组织就是构成整个共生体的基本共生单元,3部分基本单元共同构成智能化组织的“金三角模型”。其中,人-机-组织共生系统中的“人”是指企业组织中的人类员工个体,涉及管理者、设计者、制造者、营销者、维护者等;“机”则指人员个体所控制并可实现与人交互协作的数智化非人对象,具体包括融合了AI、大数据、互联网等数智化技术并应用于赋能组织和个体的计算机、机器人、系统、算法、机器设备等,且其既可表现为服务机器人、工业机器人等实体形态,也可是软件系统、聊天机器人等虚拟形态,以下统称机器或智能机器;组织则指包含人、机两种基本单元的智能化组织形态,其构成了人类员工与智能机器协同共生的最直接环境,如智慧工厂、智能制造企业、智慧物流企业等都是智能化组织的典型表现形态。

2.共生环境

共生环境指人类员工、智能机器、企业组织所组成的共生系统环境,包括组织内部环境和外部环境。其中,内部环境包括企业组织文化、目标使命、财务绩效、组织架构体系与管控能力、资源状况(如人力资源、物质资源)等;外部环境包括政治政策环境、经济环境、社会文化环境、法律环境、科技环境、自然环境、行业市场和组织社会关系(包括合作伙伴、消费者客户、竞争者、员工家庭)等。这些内外部共生环境因素不仅影响着各共生单元的基本情况,如外部社会经济环境与组织内部管理运作体系一定程度影响着企业组织经济绩效、员工招聘和裁员情况、智能机器投入力度等,同时也共同影响人-机-组织三元交互作用关系。

3.共生模式

从共生行为方式的视角,可将人类员工、智能机器、企业组织3者间共生关系模式划分为互利共生、偏利共生、偏害共生、竞争吞噬4种类型。其中,互利共生是指各方共生共赢、共同进化关系;偏利共生、偏害共生均指偏向于一方利益的共生模式,且该模式下共生双方中仅一方可从中获得利益并实现自我提升,乃至伴随这种偏向性共生关系的不断强化,最终导致对另一方受挤压和伤害;竞争吞噬是指共生关系双方相互割裂、竞争、替代乃至吞噬的状态,且这种竞争吞噬性的共生关系深化发展可能导致共生双方最终走向危机和毁灭,并出现双输局面。人-机-组织共生系统中的4种共生关系通常相伴而生、交互叠加,可因组织系统不同发展阶段、不同情形而发生转变,且总体呈现“竞争吞噬→偏利共生/偏害共生→互利共生”的演进趋势。传统企业组织更多强调偏利共生,而智能化组织则将以人、机、组织多元互利共生为目标导向。

(三)基本类型

基于企业组织视角并结合系统特点及其复杂程度,可从个体微观、企业中观、社会宏观3个层面,将人-机-组织共生系统细分为简单人-机-组织共生网络、复杂人-机-组织共生系统以及广义人-机-组织共生系统3种类型(参见图3)。其中,简单人-机-组织共生网络即指个体微观层面员工个体、智能机器、企业组织三者之间的共生交互关系网络。复杂人-机-组织共生系统即指企业(包括团队组织)中观层面,单个企业内部所有员工个体、所有智能机器设备与企业组织所形成的交互共生系统,强调企业组织中多人类员工、多智能机器的交互作用,同时也包括人与人、机器与机器之间协同共生。广义人-机-组织共生系统则指社会宏观层面多个企业内部所有员工群体、智能机器群体、企业组织群体三者之间构成的交互共生系统,该共生系统既包括企业内部人、机、组织三要素的协同共生,也包括内部与外部各要素跨组织边界的交互协同共生,强调多人类员工、多智能机器、多企业组织的跨边界协同共生和交互作用,同时也包括人與人、机器与机器、组织与组织之间交互协同共生。

(四)人-机-组织共生系统与传统组织系统比较

相较于传统人-组织二元系统,人-机-组织三元共生系统新增了智能机器维度,人类员工的部分劳动功能开始被机器替代,组织关系由二维交互体系转向三维共生系统。人-机-组织共生系统作为传统组织的“转基因”系统升级工程,在人、机、组织等多方面多维度均发生系统化颠覆性变革,并可将其主要变革梳理如表2所示。

四、人-机-组织共生系统的运作机理

基于生成逻辑与基本内涵探讨,本研究从员工-机器、员工-组织、机器-组织、系统整体等视角剖析人-机-组织共生系统的运作机理。

(一)协同共生化:员工“饲养”机器,机器“解放”员工

从人类员工与智能机器关系看,二者总体存在协同共生化关系。人机关系从“机器辅助人类”到“人类辅助机器”再到人机融合协同进行转变,并走向人机相辅相成、协同共生。智能机器不再被当作简单的劳动力替代工具,而是逐渐成为与人工劳力协同互补、延伸拓展人类个体能力极限的合作伙伴,人机协同式混合劳动力已成企业组织劳动力和生产方式主流[22]。一方面,人类员工也可为智能机器提供知识经验性的编码程序输入,承担机器监管、维修、保养、检查、更换和运作程序等辅助性工作,以及知识经验性校准纠偏;同时,人工生产劳动行为和活动、人机交互实践等可产生作为AI和机器学习“饲料”的大数据,数据赋能下的数智化技术则进一步驱动机器智能化运作。另一方面,智能机器可替代人工从事一些简单、程序化、重复性操作,进而员工个体可投入到更具创造性、更富有价值、团队和客户关系处理等工作任务上,解放个体劳动力、释放个人创造力、克服人类自身局限、拓展能力外延、助力个体协调合作并促进人的全面发展[14]。此外,智能机器技术创新可为转岗员工创造新就业岗位,这也是某种形式的人机共生共赢。总的来看,人所具备的生产柔性与灵活性在很长时间内无法被机器完全取代,智能机器也并非简单进行换人,而是变换了人工的岗位分工、技能要求、工作方式、工作内容(尤其是导致人机协作增加),但人类员工仍将是企业组织运营活动的中心,人机共生才是未来组织运作新常态和最佳策略。

从具体共生行为模式看,可将员工与机器共生关系划分为图4所示的4种类型[23]:①人机互利共生:该模式下的人类员工与智能机器交互促进、共同进化乃至实现超连接,强调人与机器协同合作、“唇齿相依”的共生共荣关系,且该模式也是企业组织人机价值共创的最优模式,诸如智能客服机器人、翻译机器人、医疗保健机器人、脑机接口等也都是典型的人机互利共生型实践应用。②人机偏利共生:该模式下的人类员工将智能机器当作专用工具以达成其降本增效、满足服务需求等单方面目的,人与机器以利用关系为主且更多强调组织人从中单方获益,而智能机器本身的自我学习迭代提升及其社会属性等则通常被忽略,且在多次使用之后将面临磨损、折旧和淘汰,诸如搬运机器人、焊接机器人、服务机器人、特种机器人等也都是典型的人机偏利共生形态。③人机偏害共生:该模式强调智能机器在其与人类员工交互过程中不断学习升级迭代,进而出现智能机器超越人类员工技能、部分乃至完全替代人工劳动力并挤压其生存空间和损害个体权益的偏害现象,诸如写作机器人、人机博弈、聊天机器人、全自动机器人、智能AI主持人、人脸识别、运用个体隐私数据实现机器学习、人机过度交互导致个体身心健康受损等都是典型的偏害共生型案例;同时,智能机器也会改变员工行为偏好,导致员工过度使用乃至自我机能退化,诸如机器依赖、手机成瘾等。④人机竞争吞噬:该模式下人与机器处于“势不两立”竞争状态,并会因双方关系的不断升级恶化而走向相互吞噬、毁灭的双输局面,如卢德主义等盲目反机器主义、“无人工厂”、“黑灯工厂”、杀人机器人、人机大战、机器换人、机器造成伤亡事故、机器造成大规模失业等都是典型人机竞争吞噬形态。

(二)合作共赢化:员工成全组织,组织成就员工

个体与组织契合关系将直接影响组织效率和员工工作状态,且二者应在特征、目标、价值观念等多维度达成一致匹配。智能化组织中员工与组织的关系从管控走向赋能,由传统雇佣逐渐走向合作共生共赢。一方面,人才资源作为数智化时代企业组织赢得竞争优势的关键性资源和奠基石,员工可为组织贡献劳动力和创造力,并成全企业实现组织目标和使命愿景;同时,伴随个体崛起和组织赋权,员工个体从被管控者角色向自组织者演进;此外,组织的可持续发展也需要吸引具有共同价值观的优秀人才作为组织动能支撑。另一方面,组织作为员工建功立业的直接载体,其可为员工提供薪酬福利待遇、职业发展机遇、组织关怀和资源帮助等;同时,组织可为员工提供平台支撑和组织背书,个体与组织组合方可更好地激活员工个体、激发其潜能并成就其理想和个人价值。总体而言,组织可为员工成长提供成长的沃土和“养料”,员工则是组织壮大和可持续发展的关键动能,二者相依相存、共生共赢。

从员工-组织关系具体共生行为模式看,可主要划分为如图5所示的4种类型:①员工-组织互利共生:该模式作为员工-组织关系的最理想状态,员工与组织之间倾向于事业共同体、命运共同体的关系,且强调员工-组织通过协同合作、目标融合等方式双方共生共赢,诸如股权激励、员工持股计划、合伙人制度等就是典型的员工-组织互利共生型模式。②员工-组织偏利共生:该模式下的企业组织通过压榨员工劳动力实现组织单方面效益最大化,而员工则处于被剥削乃至权益受损状态,诸如企业刻意压低工资、要求员工过度加班、血汗工厂、滥用员工隐私数据信息等情形也都是典型的偏利共生形态。③员工-组织偏害共生:该模式下的员工以其个体利益为导向,并做出损害组织集体利益的行为,诸如员工个体在工作任务中以公徇私、网络摸鱼、挪用公款、盗窃公共物资等行为,也都是典型的偏害共生形态。④员工-组织竞争吞噬:该模式下的员工-组织关系处于最恶劣状况,双方均因其单向自利行为而导致利益冲突乃至业务竞争,诸如组织为节约人力成本而恶意裁员、因个人恩怨或竞争而刻意打壓员工、就业歧视、员工个体为追求私利跳槽而出现同业竞争或二次创业等行为,都是典型的竞争吞噬型员工-组织共生关系。

图5 员工-组织共生框架

(三)交互赋能化:机器赋能组织,组织使能机器

企业组织作为智能机器技术创新的主体和生力军,也是智能机器的直接使用者和受益者。智能机器与组织的适配关系将显著影响企业组织生产效率[10],二者唯有交互赋能与使能方可实现双方互构、协同共生。一方面,智能机器作为企业生存与竞争力的生命线,其可赋能企业组织、提升其业务需求响应速度、推动其降本增效、促进工作场所协调与协作,并为企业创造和获取经济价值开辟新途径[9];智能机器也在倒逼组织迭代革新,淘汰传统低效人力工作并筛选保留最适合人工劳动力胜任的工作内容;同时,智能机器可帮助企业将组织大数据转化为知识经验以支撑组织决策和动态模拟仿真,推动组织运营管理效率提升和价值创新;此外,智能算法也可重塑组织控制和员工监管评估,且算法控制比以前的理性控制形式更全面、即时并更富交互性[24]。另一方面,企业组织作为智能机器研发主要阵地,其可为智能机器落地应用提供创新土壤和实践平台;组织需求的不断变革也将决定智能机器的功能导向和结构形态,并倒逼智能机器持续创新迭代升级;此外,智能机器在促进企业组织降本增效的同时,也会进一步助推企业组织将更多资本投入用以研发创新智能机器技术。

从机器-组织关系具体共生行为模式看,可主要划分为如图6所示的4种类型:①机器-组织互利共生:该模式既能有效促进企业组织经济效益提升,又能同步推动智能机器不断学习和迭代提升,实现双向互构共生,诸如智能营销、个性化推荐等,既能帮助企业组织运作降本增效,又能为智能机器迭代完善提供行为数据“饲料”;又如数字孪生技术可创造一个数字版的组织“克隆体”,实现物理世界与数字世界实时联动、交互映射,进行虚拟“数字孪生体”对真实组织本体的动态仿真、共同进化,实现组织运作降本增效、事半功倍。②机器-组织偏利共生:企业组织仅单纯地运用智能机器、数智化技术等赋能企业组织并提升经济效益,但这一过程并未能有效促进智能机器升级迭代;诸如运用特种机器人完成高危工作、智能监控机器、运用机器人完成琐碎重复无意义的工作以及智慧工厂、智慧企业、智能制造等都是典型的偏利共生案例。③机器-组织偏害共生:该模式强调智能机器单方面升级迭代,而对企业组织运作无益乃至产生不良影响,诸如人才筛选过程的无意识算法偏见、黑客机器人、数智化转型初期智能机器高投入与低回报的成本悖论等也都是典型的偏害共生案例。④机器-组织竞争吞噬:该模式下的智能机器与企业组织属于对立关系,双方都不能从中获利乃至会受到严重损害,诸如程序病毒、网络攻击、滥用机器导致伦理道德问题等都是竞争吞噬的典型形态。

(四)共生一体化:人-机-组织多元交互,共构智能组织新生态

人-机-组织共生系统中人类员工、智能机器、企业组织多元交互叠加,人类智能、机器智能和组织智能三位一体集成化,实现人机协同共生化、员工-组织合作共赢化、机器-组织交互赋能化,并共同构建共生一体化的智能化企业组织新生态。智能机器的加入推动组织关系管理日趋多元复杂化,传统组织与员工间“管与被管”二元平面交互网络逐渐转向人-机-组织三元立体交互式共生系统,且人-机匹配关系、组织-员工匹

图6 机器-组织共生框架

配关系、组织-机器适配关系等都将显著影响整个企业组织运作效能。其中,企业组织作为各共生单元交互活动的承载平台和中枢系统,其直接统筹协调组织各类基本生产经营活动以及人类员工、智能机器配比数量等;人类员工作为该组织生态体系的核心劳动力和关键单元,也是整个组织战略活动落地施行的直接承担者,并协调着企业组织和智能机器间互动连接关系;智能机器作为人-机-组织生态体系的关键连接要素和劳动生力军,其不仅承担着快速连接和响应生态体系内外部各类生产经营活动需求,并可赋能企业组织和员工个体,实现高效化、自动化、7×24小时永续连接化地协同人工执行各类任务。总的来说,人类员工、智能机器、企业组织三者存在相互协同合作、交互共生关系,并可构建如图7所示的人-机-组织共生系统运作机理示意图。

图7 人-机-组织共生系统运作机理示意

五、理论框架范畴与研究议程

人-机-组织共生系统作为数智化时代组织系统新生理论,其基本内容范畴可归纳为人类员工、智能机器、企业组织、员工-机器共生关系、员工-组织共生关系、机器-组织共生关系、人-机-组织三元共生关系7个方面(参见图8),且可将各范畴及其研究议程梳理如下。

(一)人类员工

虽然智能化组织中员工的定义、范围、边界、形态等均已发生变革,但其关注核心仍应是“人”而非“机器”。人类员工作为智能化组织战略执行的核心连结点和最关键要素,其相关研究范畴主要涉及员工个体的行为特性、协作关系、组成结构等方面。其中,员工行为特性包括人-机-组织协同中员工个体特性、员工团队特性、工作绩效性能、个体行为的重塑、影响和特征等,

图8 人-机-组织共生理论研究内容范畴

具体研究可涉及员工个体生理特征、心理特征、数智化领导力、知识结构、协作行为规律、行为监管与意图预测、人格特质、工作技能、与智能机器和组织的协作能力、工作绩效、收入差距、工作-生活关系等多方面。员工关系研究则可涉及员工与员工间、员工与团队之间的协同共生关系,也包括多元混合劳动力背景下核心员工与灵活用工劳动力、产消者劳动力等多元用工形态协作关系。员工组成结构变革的探究,可涉及员工学历水平、一线和非一线工种比例、技术能力要求、薪酬分配方式(传统计件方式转向计时计件混合或集体计件方式)等多方面结构性变革。同时,如何激活个体、赋能员工、个体如何应对智能机器挑战等也已成为数智化时代组织管理的重要议题。

(二)智能机器

智能机器作为人-机-组织共生系统中的重要劳动力形态,其主要研究范围可涉及智能机器技术特性研究、行为研究、社会和经济效应探究等。其中,智能机器技术特性研究包括技术与算法研发创新、可操作性、保养维护、更新迭代演化规律、性能稳定性、专利成果转化及其在企业实践落地等。RAHWAN等[5]在《Nature》杂志发文宣告跨越多个研究领域的机器行为学成为一门新生交叉学科,旨在探究机器和机器群体的宏观行为规律以及人与智能机器如何交互共存,并呼吁运用机器行为学指导日趋复杂化的人机混合系统算法设计。智能机器行为包括个体机器和群体机器行为,其相关研究可涉及智能机器行为模式、机器行为演进规律、机器行为动机、机器行为产生机理、机器人团队交互协作行为、机器与人工以及组织的交互适配性能等多方面。同时,人文社会科学视角下的机器人经济学、机器人管理学、机器人社会学、智能社会学等围绕智能机器所开展的诸多交叉学科、跨学科系列课题也亟待各界深化挖掘探讨。此外,机器“类人化”趋势背景下的机器人法律、机器人道德伦理问题、机器人税收等将成为未来探究重要趋势。

(三)企业组织

人-机-组织共生系统中企业组织相关研究内容主要涉及企业组织特性、组织关系、组织变革等。①企业组织特性研究包括探讨数智化时代企业组织层级结构、基本模式、关键核心人才定义、人才梯队布局、新兴组织形态、管理幅度、用工形态、工种设置、业务流程、工作方式、协作方式、劳动力结构形态、组织战略、组织治理、组织文化体系、组织管理内容、价值创造逻辑、价值衡量标准和分配方式等全方位颠覆、重构与变革迭代,以及包括探讨企业组织绩效、财务、人力资源、生产运作、营销、物流采购等诸多环节数智化转型升级规律、机理与路径。②组织关系研究则涉及数智化时代组织与外部合作伙伴、竞争者、消费者客户等多边协同共生关系。③企业组织数智化转型升级也将带来工作内容再次分解、劳动分工更精细化,人机协同合作模式下的工作岗位、工作任务分解以及企业组织“向善”的基本内涵、影响要素、实现机制等议题也亟待深化探讨。此外,数智化转型升级给企业带来诸如管理现象复杂化、生产运作流程、运营管理模式、组织决策模式、管理本质和理论基础变革,与组织数智化转型实践相适配的组织理论与组织行为理论体系创新变革,企业如何应对机器换人后时代传统机器被淘汰带来“机器失业”潮,中国企业管理数智化转型与管理的本土组织理论创新,这些议题也都有待后续研究深入探讨。

(四)员工-机器共生关系

人类员工与智能机器间关系协调已成企业组织人机混合用工面临的新挑战[25-26],人机协同合作也已成为企业提升绩效的关键[14]。对于员工-机器共生关系的探究,可涉及人机关系本身、人机协作系统、人机协同行为、人机关系影响效应等多方面内容。①人机关系本身相关研究包括人机混合智能、人机交互关系影响因素、人机关系演化历史与趋势、人机关系时空演进、人机信息连接与传递关系管理、人机交互协作机理、人机共同进化机制、人机共生的内生动力机制等。②人机协作系统研究相关内容可涉及人机工程、人机协作系统研发、人机功能匹配与分配、人机团队协作机理、人机混合劳动力的劳动分工与任务分配、人机交互中个体注意力分配与管理、人机反应时间分配、人机配比结构与管理幅度适配性、人机交互界面和产品设计、人机协作化组织管理变革与生产线改造、人机权责利边界、人机生态系统与人机生态学、人机动态适应机制与系统设计、人机关系平衡演化机制与策略、人的柔性化与机器的刚性和标准化协调机制等多方面。③人机协同行为相关研究可涉及人机交互体验、人机交互心理与行为、混合人机团队行为、人机行为相互塑造机理、人机协同速率匹配、人机协同行为干预、人机行为冲突与调节机制、人机协同决策模式与调节机制、人机信任机制及其影响要素、人机信息交互反馈机制、复杂系统人机协同行为演化规律及其运行等。④人机关系影响效应相关研究可涉及人机协同共生效应评估、人机关系伦理道德法规、人机工效影响因素及其测度、人機关系挑战与策略、人机关系治理长效机制、人机协同社会效应、智能机器对个体绩效和职业发展影响以及过度使用智能机器带来个体身心健康、个体功能退化等。此外,还可运用多学科融合与交叉方法探究人机协同共生、博弈和互进等混合态势下的协作模式、演化规律、运作机理与实现路径等。

(五)员工-组织共生关系

员工-组织关系的探究早在20世纪30年代就已兴起[27],其揭示了组织运作管理中员工个体与组织的关系状态。伴随员工个体崛起和数智化技术普及,企业组织和员工个体关系也从传统雇佣转向协同共生,员工与组织之间连接关系也逐渐走向7×24小时永续连接。对于员工-组织共生关系议题,可从共生度、共生界面、共生效应及其评价指标体系、共生机理与实现路径、员工-组织关系维度开发与测量、员工-组织关系演进规律、员工-组织关系影响要素、员工-组织关系作用结果与机制、员工对组织影响效应、组织对员工影响效应、员工和组织各自应对策略、新型用工关系模式及其典型案例等多方面进行探究。

(六)机器-组织共生关系

伴隨机器劳动力、大数据等逐渐成为企业组织重要生产力和生产依据,智能机器与组织的适配关系也成为企业组织生产效率关键影响要素[10]。机器-组织关系先后出现了机器技术决定论、机器技术结构理论以及互构论等诸多探究视角。对于机器-组织共生关系相关研究,其具体内容可涉及机器-组织共生机制、机器-组织共生度、机器-组织共生效应及其评估指标体系等诸多方面。同时,智能机器对企业组织带来的变革影响和实践经验也亟待相关案例深入挖掘探究,包括组织管理与工艺流程再造以更适配于人机协作、企业组织系统性数智化转型迭代机理与路径等。

(七)人-机-组织三元共生关系

人-机-组织三元交互共生关系是指智能化组织系统三大要素交互作用、不可分割的部分,且其强调从系统整体视角探究多方要素共同交互作用下的联动共生关系。人-机-组织共生关系作为多元一体化的复杂系统工程性问题,其相关研究内容可涉及系统总体性能评估、评估指标体系构建、评估模型方法探索、系统价值共创机理、商业模式应用典型实践案例(如电子商务、智慧物流、智能制造、智慧工厂、智能平台化组织等)、三元交互动态平衡与适应机制、任意两方关系对第三方影响机制、多团队多元系统协调机制、“多人-多机-多组织”模式的系统协作机制、人机混合智能系统管理理论与方法、多团队理论体系构建以及人-机-组织多元交互行为的传导机理、作用规律和演化机理等。同时,也可从组织生态学视角探究人-机-组织共生系统的生态位、生态系统运作机理、系统运作性能与动态仿真等。

六、研究结论与展望

(一)研究结论

本研究创新性地提出数智化时代的人-机-组织共生系统理论,并从基本内涵、运作机理、研究内容范畴等方面系统性探讨其基本理论框架体系。主要研究结论如下。

(1)人-机-组织共生系统作为智能化组织的基本框架体系,强调以企业组织运作降本增效、各共生单元协同共生共赢作为基本目标。同时,组织系统形态总体呈现“人-组织二元系统→人-技术-组织三元交互系统→人-机-组织三元共生系统”的演化态势,组织关系由二维交互体系转向三维共生系统,并在人、机、组织等多方面多维度发生系统化颠覆性变革,且以管理人际关系为主的人力资源管理HRM1.0时代也将迈向以协调人机关系为主的人机管理HRM2.0时代。

(2)人-机-组织共生系统的共生单元包括人类员工、智能机器、企业组织,共生环境可分为组织内部环境与外部环境,共生模式则包括互利共生、偏利共生、偏害共生、竞争吞噬4种类型,且4种共生模式相伴而生、交互叠加并总体呈现“竞争吞噬→偏利共生/偏害共生→互利共生”的演进趋势;同时,可将人-机-组织共生系统细分为简单人-机-组织共生网络、复杂人-机-组织共生系统以及广义人-机-组织共生系统3种类型。

(3)人-机-组织共生系统理论的基本内容范畴主要涉及人类员工、智能机器、企业组织、员工-机器共生关系、员工-组织共生关系、机器-组织共生关系、人-机-组织三元共生关系7个方面。同时,人类智能、机器智能和组织智能多元交互叠加,助推人机协同共生化、员工-组织合作共赢化、机器-组织交互赋能化,并共构人-机-组织三元交互共生一体化的智能化企业组织新生态。

(二)研究展望

本研究从以下方面提出议题展望:①理论深化探究。后续研究可进一步围绕人-机-组织共生系统理论的7方面内容范畴及其议程作进一步深化探讨,包括三元共生系统的共生界面、共生条件、共生机制、系统性能指数测算评估和共生度评估等。②典型案例研究。本研究仅基于理论推演视角探讨人-机-组织共生系统,后续研究可基于智能化组织典型案例研究,进一步检验多元共生机理并丰富理论框架体系。③理论维度拓展。后续研究可加入“制”的维度(即指连接人、机、组织多方要素并维系组织系统运行的机制、体制、制度、规制等),探讨“人-机-组-制”四元共生系统运作机理,并剖析该四元共生系统中的6对双向共生关系(人-机、人-组、人-制、机-组、机-制、组-制)以及4组三角共生关系(人-机-组、人-机-制、人-组-制、机-组-制)。同时,也可将消费者作为新增维度加入理论体系,进而探究“人-机-组-消”四元共生关系及其交互作用机理。此外,人作为人-机-组织共生系统高效运作的灵魂核心,后续探究可更多关注多元复杂系统中个体行为影响及其行为规律。

[参考文献]

[1]李海舰,李燕.企业组织形态演进研究——从工业经济时代到智能经济时代[J].经济管理,2019,41(10):22-36.

[2]涂扬举.智慧企业概论[M].北京:科学出版社,2019.

[3]BODROZIC Z, ADLER P S. The evolution of management models: a neoschumpeterian theory[J]. Administrative science quarterly,2018,63(1):85-129.

[4]SEEBER I, BITTNER E, BRIGGS R O, et al. Machines as teammates: a research agenda on AI in team collaboration[J]. Information & management,2020,57(2):103174.

[5]RAHWAN I, CEBRIAN M, OBRADOVICH N, et al. Machine behaviour[J]. Nature,2019,568(7753):477-486.

[6]CSASZAR F A, STEINBERGER T. Organizations as artificial intelligences: the use of artificial intelligence analogies in organization theory[J]. Academy of management annals,2022,16(1):1-37.

[7]李晓华,李纪珍.人工智能在组织管理中的应用:基于赋能与增益视角的分析[J].当代经济管理,2022,45(4):20-30.

[8]MURRAY A, RHYMER J, SIRMON D G. Humans and technology: forms of conjoined agency in organizations[J]. Academy of management review,2021,46(3):552-571.

[9]BRISCOE F, GARDNER H. The future of the professions: how technology will transform the work of human experts[J]. Administrative science quarterly,2017,62(4):NP42-NP44.

[10]邱泽奇.技术与组织:多学科研究格局与社会学关注[J].社会学研究,2017,32(4):167-192,245-246.

[11]PURANAM P, ALEXY O, REITZIG M. Whats “new” about new forms of organizing?[J]. Academy of management review,2014,39(2):162-180.

[12]RAISCH S, KRAKOWSKI S. Artificial intelligence and management: the automationaugmentation paradox[J]. Academy of management review,2021,46(1):192-210.

[13]CAMPBELL B A, LORENZO F D, TARTARI V. Employeremployee matching and complementary assets: the role of crossorganization collaborations[J]. Academy of management journal,2021,64(3):799-823.

[14]WILSON J, DAUGHERTY P R. Collaborative intelligence: humans and AI are joining forces[J]. Harvard business review,2018,96(4):115-123.

[15]丁珈,萬国华.企业生产计划与调度的实践研究述评——社会技术系统视角[J].管理科学学报,2020,23(12):110-123.

[16]谢小云,左玉涵,胡琼晶.数字化时代的人力资源管理:基于人与技术交互的视角[J].管理世界,2021,37(1):200-216,213.

[17]BANSAL P, SMITH W K, VAARA E. New ways of seeing through qualitative research[J]. Academy of management journal,2018,61(4):1189-1195.

[18]陈春花,朱丽,刘超,等.协同共生论:数字时代的新管理范式[J].外国经济与管理,2022,44(1):68-83.

[19]龙升照,黄端生,陈道木,等.人-机-环境系统工程理论及应用基础[M].北京:科学出版社,2004.

[20]SIERRA S D, GARZON M, MUNERA M, et al. Humanrobotenvironment interaction interface for smart walker assisted gait: agora walker[J]. Sensors,2019,19(13):29.

[21]袁纯清.共生理论——兼论小型经济[M].北京:经济科学出版社,1998.

[22]何江,闫淑敏,朱四伟,等.劳动力生态系统:一种数智时代混合劳动力新解构[J].科学学研究,2022,40(12):2150-2161.

[23]陈春花,梅亮.人机共生:组织新生态[J].哈佛商业评论(中文版),2019(9):112-120.

[24]KELLOGG K C, VALENTINE M A, CHRISTIN A. Algorithms at work: the new contested terrain of control[J]. Academy of management annals,2020,14(1):366-410.

[25]徐鹏,徐向艺.人工智能时代企业管理变革的逻辑与分析框架[J].管理世界,2020,36(1):122-129,238.

[26]何江,闫淑敏,关娇.四叶草组织:一种新型混合劳动力组织形态[J].外国经济与管理,2021,43(2):103-122.

[27]徐云飞,席猛,赵曙明.员工-组织关系研究述评与展望[J].管理学报,2017,14(3):466-474.

HumanMachineOrganization Symbiosis System:

A Theoretical Framework of Intelligent Organization

He Jiang, Zhu Lili

(Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: The digital and intelligent transformation of enterprises poses disruptive innovation challenges to traditional organizational theories and enterprise frontier practices. With the multicollaboration and symbiosis of human, machine, and organization going into a new ecology of intelligent organization, the timely construction of a new theoretical framework of organizational systems has become an important topic for guiding enterprises digital and intelligent practice and deepen theoretical innovation. Based on ManMachineEnvironment System theory and symbiosis theory, this paper innovatively puts forward the HumanMachineOrganization Symbiosis(HMOS) theory suitable for the digital and intelligent transformation of enterprises, and systematically discuss its theoretical framework from the aspects of basic connotation, operation mechanism, content category. The results show that: as a new comprehensive interdisciplinary theory to explore the interaction among human, machine and organization, the HMOS theory emphasizes the pursuit of the most satisfactory rather than optimal combination of dynamic equilibrium, and it takes the cost reduction and efficiency increase of enterprise operation and the coexisting and winwin of each symbiosis unit as the basic goal. Besides, HMOS system can be divided into four basic types, which are simple HMOS network, complex HMOS system, and generalized HMOS system. The symbiosis mode of HMOS system includes four modes: mutual benefit symbiosis, partial benefit symbiosis, partial harm symbiosis, and competition and devouring mode. In addition, the basic content category of HMOS system theory mainly involves seven aspects, including human employee, intelligent machine, enterprise organization, humanmachine symbiosis, humanorganization symbiosis, machineorganization symbiosis, and HMOS. As a new theory of intelligent organization system, the HMOS system theory can not only provide a more interpretive new theoretical perspective for the transformation of organization system in the era of artificial intelligence, but also provide a new paradigm of theoretical framework for leading the practice of digital and intelligent transformation of enterprise.

Key words:intelligent organization; symbiosis theory; HumanMachine Symbiosis; HumanMachineOrganization Symbiosis System; ChatGPT; hybrid workforce; replacing human labor with machine

(責任编辑:张积慧)