论“符号矩阵”视域下贝多芬的社会理想

格雷马斯是法国语言学家,法国结构叙事学与符号学的代表人物,并在叙事学和语义学领域,论述了一系列理论模型。格雷马斯的符号学理论被广泛应用于各种类型的文本,他认为文本分析有两个层次:表层结构和深层结构。格雷马斯针对表层结构分析提出了“行动元理论”,针对深层结构的分析,诞生了格雷马斯“符号矩阵”。“行动元模型”是格雷马斯语义学理论的重要组成部分,在文学批评中被广泛应用,用于厘清人物之间的关系,把握故事的主线脉络,理解文本意义的生成。该理论从文学叙事中的人物角色入手,将其放入具有特定功能的行动元模型中,继而将相对稳定的叙事模式从叙事文本中分离出来。行动元语义被分为三组“二元对立”的关系:主体与客体、发送者与接受者、帮助者与反对者。值得注意的是,一个人物角色可以对应单个行动元,也可以承担多个行动元。同样,多个角色也可以构成同一行动元。[1]格雷马斯在确定三组行动元的基础上,还提出了义素层面上的行动模态,即产生欲望、具备能力、实现目标、得到奖赏的表层结构。行动模态的四个阶段以“实现目标”为核心,它们之间存在着逻辑关系。[2]

“符号矩阵”是格雷马斯在索绪尔语言学的基础上,进一步拓展研究范围,一方面用于语言之外的符号现象,另一方面也用于对社会现象和叙事的研究。跟索绪尔一样,他的符号矩阵是从二元对立原则发展起来的,最初由一组相反的义素产生。这两个对立义素衔接在一根轴的两端,格雷马斯称之为“语义轴”,并形成意义的基本结构。[3]格雷马斯认为,在任何意义的结构中,都存在着一种基本的对立关系:它源于对亚里土多德逻辑学中命题与反命题的诠释,格雷马斯在此基础上进一步展开,提出了解释文学作品的矩阵模型,即设立一项为X,绝对否定关系是反X,如白←→黑;大←→小。除了反义关系之外,义素之间还存在矛盾关系。假设从颜色角度来看,X代表“黑”,反X就代表“白”。在这个基础上,生发出两对矛盾关系:与X矛盾但并不一定相反的非X,又有反X的矛盾方即非反X。矛盾与反义不同,虽然它们都是同一语义轴上的差异。反义词分别处于语义轴的两端,而矛盾的两个义素则是语义轴上的不同。“非黑”占据了语义轴上“黑”之外留下的全部空间。因此,在黑白这个语义轴上,即“黑”与“非白”、“白”与“非黑”之间具有的蕴含关系。(见图1)

图一是可以延展到文学作品研究中的关于格雷马斯符号矩阵的一个具象例子。文学作品的情节大都源自X与反X之间的对立,随着故事发展,新的义素会逐渐出现,继而有了非X与非反X。在‘符号矩阵基础之上研究文学作品,研究者可以凭借文本中各个语义符号之间潜在的对立或者矛盾关系,找出其中内在的秩序和结构模式。这样能够比较清楚地展示丰富复杂的人物关系和社会生活,揭示作品的本质以及深刻内涵。[4]目前,国内通过“符号矩阵”理论对文本进行分析的研究多集中于对电影、小说的阐释,将其运用于歌剧的例子并不多见。笔者以“符号矩阵”为理论支撑,立足于贝多芬唯一一部歌剧《菲岱里奥》,聚焦主人公莱奥诺拉这一人物形象,而后拟定“符号矩阵”,探索该矩阵中各义素的含义及它们之间的关系所构成的框架,最后完成对歌剧主题的阐释——莱奥诺拉冲破不公正,成功拯救丈夫。本文旨在为该歌剧的解读提供一个全新的视角,同时也可以由此来证实“符号矩阵”在解析歌剧这一音乐戏剧体裁时所具有的广阔空间。

一、《菲岱里奥》的行动元模型

歌剧作为戏剧的一种体裁,戏剧性受到声音角色配置的约束。角色既可以是符号矩阵的义素,也是行动元模型的行动元。为了由浅及深的探寻《菲岱里奥》的人物关系,我们先采用格雷马斯提出的行动元模型来分析这部歌剧。我们将《菲》剧的故事情节分为六个部分,以便构建行动元模型及叙事文本的表层结构,每个部分的主要情节概括如下:

第一部分:亚基诺想要求爱马泽林娜,遭拒绝;

第二部分:罗科教导女儿与菲岱里奥:金钱的力量;

第三部分:皮扎罗起杀心,拉拢罗科;

第四部分:囚徒放风,莱奥诺拉寻夫未果;

第五部分:莱奥诺拉直面皮扎罗,拯救弗洛伦斯坦;

第六部分:费南多宣言,解放众人。

1.主体与客体

这是行动元模式中最基本最核心的一对关系,它们构成了情节发展的基本架构。主体是作品塑造(发出欲望或追求)的人,客体是主体欲望的对象。在这部歌剧中,女主人公莱奥诺拉是主体,她拯救的男主角弗洛伦斯坦是客体,故事的情节围绕着主客体的拯救行动展开。在歌剧第二幕,拯救情节将故事推向了最终的高潮。危机时刻下,莱奥诺拉挡在弗洛伦斯坦身前,向敌对的皮扎罗说出自己的真实身份,莱奥诺拉完成自己的拯救行动中最关键的一击,由此赢得了弗洛伦斯坦,主体获得客体,实现了自己的目标,即对应了表层结构中“实现目标”的阶段,由此我们可以追溯莱奥诺拉是如何“产生欲望”并“具备能力”的。

2.发送者与接受者

主体“产生欲望”,通常是由发送者提供契机,这里的发送者有时是具体的人物角色,例如文学故事中派遣英雄出征的国王;有时是抽象的,例如外部环境或某种人性本能的爆发。主体的意图有时不能直接到达客体,于是,发送者给主体一个契机,缩短主体到客体的距离。但有时,发送者又会阻碍主体实现目标。它可以是人形的,也可以是抽象物。接受者是发送者的对象,也可由主体担任。莱奥诺拉乔装为男性菲岱里奥,拯救丈夫是主体来到监狱时自然带有的欲望,因此在本剧中主体同时承担了部分发送者行动元,客体作为主体欲望的投射对象也同时承担了接受者行动元。但这里值得注意的是,拯救行动并未在拯救时刻得到完美解决。随着那一声声号角(费南多的登场),“拯救”才得以成功。值得注意的是,在囚徒放风的情节中,莱奥诺拉十分可憐囚犯们,甚至在未能确认地牢中的男子是否是自己的丈夫时,莱奥诺拉唱出“不管你是谁,我都要救你!”。由此可以得出,接受者不只是代表客体的弗洛伦斯坦,更是整个牢狱中的囚徒以及他们背后的家庭,这也对应浅层结构中“得到奖赏”的阶段。

3.辅助者与反对者

主体由“产生欲望”抵达“具备能力”阶段,通常面临帮助者和反对者两股势力,帮助者为主体实现目标提供有利条件,反对者则阻碍目标的实现,是主体的对立面,它构成对主体的挑战和破坏。在本剧中,皮扎罗的非法监禁是莱奥诺拉拯救丈夫的最大障碍,因此皮扎罗构成了最重要的反对者行动元。在剧中,辅助者行动元主要是由罗科扮演,这个角色具有复杂性。尽管他一开始因为金钱与畏惧权势,差点沦为反对者的帮凶。但在最后的终场,罗科勇敢地将事情的来龙去脉告知费南多,帮助了主体拯救客体的最后一步。罗科的女儿马泽林娜对女扮男装的莱奥诺拉产生情愫,老父亲罗科希望自己女儿幸福,便应从了莱奥诺拉的请求(在罗科身边做事)。需要说明的是,每一步的请求,都有马泽林娜的辅助才得以完成。所以马泽林娜也是辅助者之一,尽管因为她沉迷爱情,才屡次帮助莱奥诺拉。剧中还有个角色:亚基诺,除了歌剧开始,其余部分存在感不强。但这个角色,尽忠职守地辅助莱奥诺拉给囚徒们放风,尤其在第二幕紧张的拯救时刻结束时,亚基诺打开地牢的门,告知罗科“总理大臣来了!”。这部分都对应着格雷马斯表层结构中“具备能力”的阶段。

所以,可以得出《菲岱里奥》的行动元模型,见图2。

二、《菲岱里奥》的符号矩阵

在使用格雷马斯的行动元模型对歌剧《菲岱里奥》的人物关系有了第一层的建构之后,我们走向《菲岱里奥》符号矩阵的深层角色框架建构。歌剧作为以音乐承载的戏剧,我们还需在戏剧分析的基底上,加入音乐分析,为矩阵赋能。

歌剧围绕女主人公莱奥诺拉的拯救丈夫的历程为主线展开叙述。莱奥诺拉由最初在罗科身边的蛰伏,中途得知皮扎罗阴谋的愤怒,到最后对爱情信念的坚定,代表她在拯救行动前期的心理活动演变。皮扎罗自始至终都阻碍着莱奥诺拉的救援,更是意图通过非法手段加速弗洛伦斯坦的死亡,是莱奥诺拉的绝对对立面,故为反拯救项。歌剧第一幕第一场,散发小人物性格的罗科“金钱咏叹调”,代表着该角色的基底“爱钱”人设,所以后期帮助皮扎罗(也有被迫的一面)进行非法行为也是有迹可循。但是罗科的人设在剧中是有起伏变化的,尤其是与莱奥诺拉一起进入地牢时,罗科不断催促莱奥诺拉辅助他掘墓。此时的角色形象是偏向反拯救项的,但心底的善良促使罗科同意莱奥诺拉给弗洛伦斯坦喝水的请求。最关键是罗科在重要的拯救时刻结束后,勇敢向费南多说明弗洛伦斯坦的冤情,并揭发皮扎罗的罪行。在这一刻,完成辅助莱奥诺拉拯救行动的角色。这个角色的多面且鲜活:爱女儿爱钱、懦弱、怕事又善良,多方位的性格面决定了其成为矩阵中的非拯救项。

非反拯救项费南多与反拯救皮扎罗,他们的身份实则都是国家的公务人员。皮扎罗的登场音乐,代表他个人形象的音乐材料是半音与增减音程。相比之下,他的手下士兵队列进场的音乐却是轻快的。如此对比是说明皮扎罗的所有非法行为是出于私人恩怨,与国家无关。费南多伴随着象征权利与公义的音乐登场,国家与个人的立场变得愈发清晰。在前情中,观众可以得知费南多带着查清冤情的任务所至,但他并不知道弗洛伦斯坦被皮扎罗非法囚禁的事情。所以在罗科带着弗洛伦斯坦与莱奥诺拉登场之前,费南多并未站在“同僚”的绝对否定面。三人登场之后,罗科对费南多诉说起整件事情的前因后果,费南多此时并未立刻相信罗科,甚至差点相信皮扎罗诬陷罗科的言语。最终,在及時响起的众人“施压”大合唱下,费南多让士兵押走了皮扎罗。可以说是,民众的合唱将费南多推向审判者的位置。两条矛盾对角线关系的形成,我们可以将其带入“符号矩阵”中。可见,莱奥诺拉、皮扎罗、罗科和费南多对应了“拯救”“反拯救”“非拯救”以及“非反拯救”(见图3)。

需要解释的是,与行动元模型相比,矩阵中只有四位角色,马泽林娜与亚基诺这两位角色并未进入矩阵。拯救歌剧是伴随法国大革命出现的一种歌剧体裁,主题都是“主人公竭力拯救被不公义监禁的角色”。《菲岱里奥》中莱奥诺拉女扮男装营救公义却被监禁的丈夫,戏剧主线是拯救行动。在这条主线上,马泽林娜与亚基诺这一对略带喜剧意味的角色,尽管他们也是主体的辅助者(行动元模型),但在拯救行动上并没有关键性的戏剧动作。所以在深层结构的符号矩阵中,四个关键义素分别为莱奥诺拉、皮扎罗、罗科、费南多。

事实上,格雷马斯从未运用符号学矩阵来分析小说和叙事中意义和价值冲突的复杂问题。他的行动元理论也是为了进一步抽象普罗普(七种叙事角色)的情节分析,而不是用于价值分析。格雷马斯“符号矩阵”理论在批评实践时,有时会出现逻辑不紧密的情况,两条对角线的逻辑关系是格雷马斯矩阵构成中心逻辑,这不仅要求交叉语义轴的两极是“相同项”矛盾,而且还要求交叉语义轴必须具有意义的相关性。美国文论家弗雷德里克·詹姆逊在使用“格雷马斯符号矩阵”分析的过程中,讨论的是各义素的“组合”如何产生“历时性”的意义,并非不相干义素间的意义“相加”或“兼容”。目前从詹姆逊发展格雷马斯符号矩阵的实践效果来看,学界是有不同的声音与看法的,在此不过多赘述,因为这并不影响我们将其作为工具来看待《菲岱里奥》深层的角色框架。对照《菲岱里奥》的四个义素符号矩阵关系图,结合詹姆逊的符号矩阵可以得出《菲岱里奥》的另一种看似更加全面的“符号矩阵”示意图(见图4)。

在这个更加紧密的矩阵中,除了前文提及到的绝对对立面与两条互相矛盾的交叉轴之外,左右两侧蕴含关系也得到印证,笔者将左右轴的关联词归纳为友谊与金钱。此外,矩阵还可以定义费南多与罗科这一对义素之间的意义关联。除前文交代的戏剧本体之外,本文从音乐的角度来对矩阵中这三对关系进行说明。

首先是“反拯救”与“非拯救”之间的金钱语义关联,二人身份是上下级的关系,我们解读在皮扎罗与罗科之间展开的极具行动性的二重唱。罗科是一名忠于职守的狱卒,从第一幕第一场的金钱咏叹调可以看出,他对于金钱的追求与喜爱,认为金钱是幸福生活之本。在歌剧第一幕第二场中,皮扎罗塞给罗科一袋金币,要罗科刺杀狱中那位“重要政治犯”,先是遭到胆小罗科的拒绝;皮扎罗见威迫利诱不成,只好决定自己动手解决,但还是要罗科先挖一个坑洞,便于他埋掉尸体。这段二重唱的行动可以简单概述为:诱惑、拒绝与逼迫,说服与自我说服。皮扎罗说服怕事的罗科,罗科拒绝之后听说是杀掉的是被关已久即将饿死的牢犯,面对金钱的诱惑开始陷入矛盾,随即进行自我说服,从而半推半就的与皮扎罗形成“杀人组合”。

这段二重唱的音乐在情节推进中富有戏剧性,尤其是在重要的动作与冲突时刻。乐队织体的差异、音乐材料上的对比,显示出二人的性格形象的差异。弦乐组以全奏半音的方式刻画皮扎罗的阴暗形象,罗科的出现伴随着弦乐与木管以跳音的方式演奏A大调的主属三和弦。诱惑与拒绝是如何用音乐刻画的?在皮扎罗第一次拿出金钱时,木管组重复两次三度音程下行跳进,配合唱词“这是你一部分的奖励”的重复,音乐变得有一丝谐谑。随后以下行七度音程(标注mezza voce的发声方式),说出让罗科“杀人”的目的。音乐从主调的V级,通过半音级进的方式转向关系调#f小调。唱腔下行,乐队上行,营造皮扎罗对于“杀人”行为态度上的轻视。在罗科惊讶犹豫时,皮扎罗连续两问“你在发抖吗?你是男子汉吗?”,音乐在两次发问中完成一次极不协和的大小七和弦,乐队则是弦乐以震音的方式级进,不稳定的大小七和弦加剧紧张感(见谱例1)

三连音紧锣密鼓的出现,音乐采用已出现过的士兵合唱的材料,皮扎罗开始第二次诱惑,他欺骗罗科这次“杀人”是国家的命令。二人声部开始交织,看似同音前后发展,节奏型也相似,但二人在二度音程关系上各说各话。乐队使用弦乐在4/4拍的第三拍演奏sfp,一并来渲染紧张感与矛盾感,持续至罗科声明拒绝。迫于无奈,皮扎罗无奈表示只需罗科去地牢挖坑,杀人的事情自己动手。音乐转向C大调,乐队织体突然松弛,出现十个小节的连线型分解主和弦(见谱例2)。这也是戏剧转折之一。随着皮扎罗表明杀人对象是地牢被关已久的牢犯,罗科惊讶“是那个将死之人吗?”并开始E音持续,充满自我说服意味的问句。在问句快要结束的时候,皮扎罗以上行跳进的增四度音程强势打断罗科的思考。戏剧才此刻已经将罗科放置到皮扎罗的帮凶位置,外部戏剧动作显现结束。随后的大段重唱依旧在持续皮扎罗的催促与罗科的自我说服。值得一提的是,唱词中两人同时发出“pein”,皮扎罗意为他的痛苦太短暂,罗科意为让他长痛不如短痛。同音同字不同“意”,但殊途同归,二人变相地走向统一(见谱例3)。皮扎罗强势催促之后,二人节奏型完全同步,乐队织体变得规整,罗科仅存的善良在皮扎罗的阴暗下彻底被掩盖。这段二重唱大力推进了戏剧的行动线,细腻刻画人物性格与心理,也将二人之间金钱交易推拉到淋漓尽致。

其余兩条关系均与费南多有关,那戏份很少的角色是如何与其他人产生意义的呢?费南多在歌剧终场时才登场,观众对于这个角色的整体性认知是不足的,戏剧称之为角色的“前史”;但是他的出现无疑是光明的象征。费南多的身份是总理大臣,此行的目的是为了查清冤情。在他唯一的咏叹调中可以获知很多信息。

这是我们伟大国王的意愿和愿望

带我去找你们,可怜的人们,

这样我就可以揭露强大的罪行

那,黑暗和沉重,包围着一切。

不,你再也不用像奴隶,

严厉的暴政远离我!

弟兄寻找弟兄,如果可以的话,他很乐意帮忙。

费南多没有提到前面情节中的任何特定人物,这便使他的开场白充满普遍的有效性光环。在最后一句中,抽象性的程度增强了,费南多得出了一个概括性的原则——类似于格言,指出当前情况的道德意义:像他一样,来到监狱执行正义和行使仁慈,所有的人都应该努力以公正、兄弟和同情的方式对待他们的同伴。与他咏叹调的前六句不同,费南多的这句格言重复了两遍——这种重复恰当地强调了声明的重要性。此外,费南多以宣叙的方式演唱了前六句,但他在概括性陈述开始时突然转为咏叹调。动态的变化(从forte到piano和dolce)进一步增加了音乐流程中的断裂印象,这反过来又衬托出文本中叙述模式的转变。

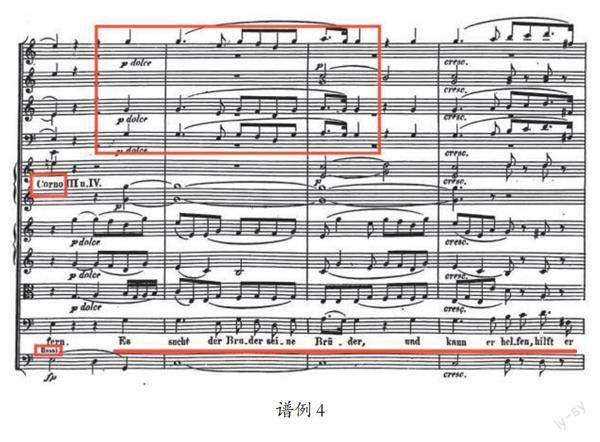

终场开头的庆祝性合唱被设定为进行曲风格,贝多芬在费南多咏叹调则引入了一个新的音乐主题。相比之下,最后一句引入一个松弛舒缓的旋律,由单簧管、长笛和巴松管吹奏,而圆号和低音提琴则演奏出多小节的主音低音(见谱例4):国家盛世荣耀的音乐形象突然让位于田园诗般的音乐描绘。费南多宣叙般的进行曲风格与他所代表的国家权威相吻合,但田园牧歌的风格则与他在歌剧舞台上的身份特点不吻合,这就像费南多突然用另一种不属于自己的声音在说话。贝多芬似乎是想将这一时刻的音乐转变为有普效性的概念化表述:一位形而上的叙述者把费南多变成自己的传播媒介。通过这个媒介可以揭示费南多咏叹调背后所代表的信仰与启蒙主义美德:包括他与罗科这样以金钱为生活之本的市民阶级之间信仰的不同,以及他乐意成为莱奥诺拉、弗洛伦斯坦等一众囚犯的“兄弟”朋友。至于费南多与皮扎罗,剧中并未做过多的关系描述,音乐也并未产生交织。只是在终场,罗科向费南多揭发皮扎罗后,民众的合唱将费南多推向审判者的位置。所以,考察费南多的角色设置以及音乐形象描绘,不仅可以更好的为符号矩阵的语义轴赋值,还能为诠释贝多芬在歌剧中的政治理想助力。

三、社会政治理想的体现

学者们似乎普遍对简单的主旋律故事与贝多芬通过音乐强加给它的压倒性情感负担之间的差异感到不舒服。几乎所有的歌剧评论家都觉得有必要对其进行解释,因为歌剧的音乐毫不含糊地告诉我们,它不可能只是关于一个妻子拯救丈夫的故事。这部作品一直给歌剧诠释者带来困难:赤裸的情节,简单的故事逻辑,围绕着它出现了许多混乱和不确定的情况。其中大部分的困惑集中在戏剧基调和音乐风格的不一致上:歌剧开场属于18世纪家庭式喜剧,关注的是人物与人际关系;但到了歌剧结尾,开场人物以及他们各自的困境已经被完全遗忘。相反,戏剧性完全被寄托在获得解放的囚犯以及狂欢的民众身上,他们代表着全人类对“新家园”到来的喜悦。所以说,整部作品确实是危险的、矛盾的——这部歌剧的终场打破了其最初的音乐和戏剧的概念。

前文运用格雷马斯行动元模型以及符号矩阵理论,结合詹姆逊的使用情况,抽象出歌剧《菲岱里奥》中的四个义素并对其相互间的关系加以分析。不但可以从行动元模型中获得的是对歌剧人物形象的一个剖析、对他们之间错综复杂关系的一个清晰框架;还可以使用符号矩阵这样一个闭合的戏剧分析工具建构出歌剧(音乐戏剧)戏剧行动的逻辑结构。这足以使得我们把握角色功能与戏剧发展方向,以及进一步理解贝多芬的歌剧创作理念。笔者试图从上述关于这部歌剧最为关切的问题切入,借助格雷马斯理论对歌剧《菲岱里奥》所体现出贝多芬的社会政治理想进行解读。

布莱希特曾被称为“歌剧诋毁者”,原因是其创作《三毛钱歌剧》的目的是来讽刺这类拯救歌剧如此突兀的情节设置。但是,德国著名哲学家恩斯特·布洛赫从历史哲学的角度给了我们另一种说得通的解释。他认为《菲岱里奥》所表达的是“乌托邦的Vor Schein(前假象/期待启明)——对社会希望的审美预期”的最动人的表现之一。所谓“乌托邦精神”,简言之,主要是指对美好生活的渴望以及对未来的期望感。[5]所以在布洛赫对于《菲岱里奥》的诠释之下,结合笔者使用格雷马斯理论对这部歌剧角色全面分析之后,我们不难得出看似不相干的角色之间的内在联系,同时也可以理解不同歌剧体裁(喜歌剧、德奥歌唱剧等)之间的内在连贯性,尽管在风格上必然是存在断裂的。罗科、马泽林娜和雅基诺,他们所代表的阶层是想要试图稳定自己现实中的田园生活;莱奥诺拉、弗洛伦斯坦和费南多等人为之奋斗的是所谓的乌托邦政治理想。不管是田园生活还是政治理想,这都符合布洛赫关于“乌托邦的前假象”的论说。而这同一事物两面的关系框架在行动元模型与符号矩阵中,可以清晰地被看到;这更是贝多芬在自己的“独生子歌剧”中所表达出关于个人的社会政治理想:对美好生活的渴望以及对自由信仰的坚定。

总之,笔者尝试借助符号矩阵对《菲岱里奥》热点问题的回答,使得格雷马斯理论的建构在歌剧分析中具有了实质性的意义。可见,“符号矩阵”在解析歌剧作品,特别是文学歌剧时所具有的广阔空间。它不仅有助于学者们更好地宏观把握歌剧的戏剧性,以及戏剧主题的深刻性,还能够深层结构一度创作者们的构思与意图。

本文系上海音乐学院博士研究生科研课题(SHCMDP202237)的研究成果。

注释:

[1]参见〔美〕A.J.格雷马斯:《结构语义学》,蒋梓骅译,百花文艺出版社2001年版。

[2]同上

[3]参见〔美〕A.J.格雷马斯:《论意义》,吴泓缈, 冯学俊译,百花文艺出版社2005年版。

[4]参见朱立元:《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社2005年版。

[5]李博:《布洛赫关于马克思主义与乌托邦关系》,《教学与研究》2018年第7版。

参考文献:

[1]Bokina John,Opera and Republican Virtue: Beethoven's "Fidelio", International Political Science Review,1991,pp.101 - 116.

[2]Hussey Dyneley, BEETHOVEN AS A COMPOSER OF OPERA.Music & Letters,pp.243-252.

[3]Kinderman, William A, OBITUARY: Joseph Kerman,The Beethoven Journal,2014,pp.98.

[4]Lockwood Lewis,Beethoven's Leonore and Fidelio, Journal of Interdisciplinary History, 2006,pp.473-482.

[5]Longyear Rey M,NOTES ON THE RESCUE OPERA.,The Musical Quarterly,1959,pp.49-66.

[6]Macksey Richard and Irving Singer,Mozart & Beethoven: The Concept of Love in their Operas,Mln1977,pp.1188.

[7]Pearson Robert D,Harmony of Hearts: Marital Love in Beethoven's Leonore of 1806,19th-Century Music,2014,pp.145-168.

[8]〔美〕A.J.格雷馬斯:《结构语义学》,百花文艺出版社 2001年版。

[9]〔美〕A. J.格雷马斯:《论意义》,吴泓缈, 冯学俊译,百花文艺出版社 2005年版。

[10]安小梅:《浪漫主义歌剧的先导——贝多芬和他的歌剧〈菲岱里奥〉》,《歌剧》2005年第4期。

[11]康啸:《风暴中的真实自我——贝多芬的歌剧〈费德里奥〉中的精神内涵》,《天津音乐学院学报》2008年第1期。

[12]李博:《布洛赫关于马克思主义与乌托邦关系》,《教学与研究》2018年第7期。

[13]任瑞:《贝多芬唯一的歌剧——〈费黛里奥〉》,《音乐大观》2012年第8期。

[14]王晶:《歌剧与爱情——贝多芬〈费德里奥〉:理想女性的戏剧投射》,《音乐生活》 2012年第6期。

[15]杨敏, 王青:《谈歌剧〈费黛里奥〉的创作立意》,《交响》2006年第25期。

[16]朱立元:《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社2005年版。

贾佳子 上海音乐学院博士在读

(责任编辑 高月)

——《幸福的拉扎罗》解读