见证“战友情”的革命文物

李琮

在中国国家博物馆举办的“人格的力量—中国共产党人的家国情怀”展中展出了几件反映“革命战友情谊”的珍贵文物。它们生动体现了革命同志间无私、纯洁、真挚的革命友谊,真实记录了一段段充满感情的革命故事,也彰显了共产党员敢于斗争、不忘初心的家国情怀。

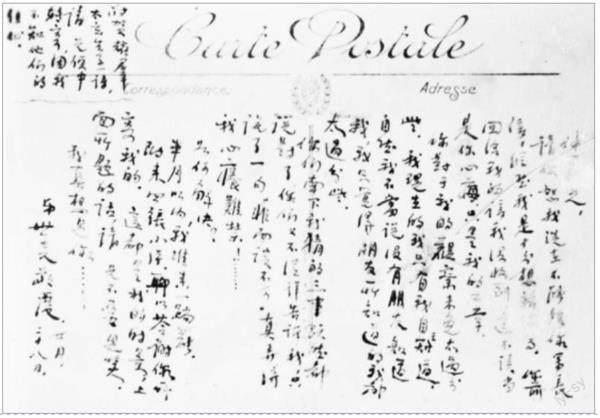

赵世炎给黄仲苏的明信片

中国共产党早期领导人赵世炎旅欧时期曾写给黄仲苏一张明信片,当中不仅简述了自己的近况,还处处显露出与这位好朋友的情谊。鲜为人知的是,直至书写这张明信片时,二人还是笔友,直到赵世炎写完这张明信片后几天两人才得以相见。

赵世炎1901年生于四川酉阳县(现属重庆市),他14岁时入北京高等师范学校附中,并投入到新文化运动中。他深受陈独秀、李大钊等人的思想影响,主张中国应该实行社会主义,并参与主编《平民周刊》《少年》《工读》等刊物。1919年,他经李大钊介绍加入少年中国学会,五四运动中被推选为学生会干事长,组织领导师大附中的同学们积极参加爱国运动。1920年5月,赵世炎赴法勤工俭学,1921年春与张申府、周恩来等人成立旅法中国共产党早期组织,并成为中国共产党党员。1922年,赵世炎又与周恩来等人共同发起成立旅欧中国少年共产党,担任中央执委会书记、中共旅欧总支部委员、中共法国组书记。

黄仲苏生于安徽舒城,1918年与李大钊等人组织成立少年中国学会,也正因此与赵世炎有了交集。后来他到美国伊利诺伊大学就读,未毕业就转学到芝加哥大学,1922年初又转学到法国巴黎大学直接读研究生。这一时期,他住在巴黎近郊的霞第绒(Chatillon),并与同在法国的旧友赵世炎时有联系。

在这张明信片中,赵世炎写道:

仲苏兄,

请你恕我现在不能给你写长信,纵然我是十分想给你写。你前回给我的信我没收到,这不该当是你心痗,只是我的不幸。

你对于我的视察未免太过分了些,我现在的我只有我自己知道,自然我不当说没有朋友知道我,我只觉得朋友所知道的我都太过分些。

你們南下我猜的三事,既然都说对了,你们又不从详告诉我,只说了一句“非面谈不可”,真弄得我心痒难禁!……

如何解决?

半月以内,我准来一趟罢。

附来四张小片,聊以荟谢你所寄我的。这都是我的时景,上面所题的话,请兄不要见笑。

我真想见你……

弟世炎敬覆 四月二十八日

这张明信片写于1922年4月28日,当时黄仲苏到法时间还不长。而从明信片中的内容可以清楚看到,赵世炎非常想念黄仲苏等一众来法的同窗好友,他在字里行间中尽情吐露着自己的心声,并在结尾明确表示想见到黄仲苏。两位伙伴间真挚的情谊在此显露无遗。几日后,两人终于得见,长期依靠通信联络的两人,友谊更上了一层楼。黄仲苏在《怀念赵世炎同志》中提道:“1922年5月第一个星期日,在巴黎少年中国学会会员五四纪念聚餐会上,我初次遇见了赵世炎同志……他年纪最轻,体格健壮,身材并不高大,阔肩挺胸,粗臂大手,一头浓厚的黑发,两目炯炯发光……他精力充沛,神态安定,给人一种愉快的印象,好像具有吸引力,使人一见对他就产生好感,愿意和他接近。”

1924年,当时在莫斯科学习的赵世炎应李大钊要求回到北京工作,一年后他又多次组织和领导工人运动,并成长为中国共产党早期的工人运动领袖。1927年5月的中共五大上,他当选为中央委员,孰料仅两月过后他被国民党逮捕。7月19日,赵世炎壮烈牺牲,年仅26岁。

得知赵世炎去世后的黄仲苏非常悲痛,后来,他多次撰文怀念自己这位少年中国学会及留法时期的老战友。其中比较有名的即《赵世炎在少年中国学会中的情况》和《怀念赵世炎同志》。

赵世炎给黄仲苏的明信片

在《赵世炎在少年中国学会中的情况》中,黄仲苏说:“赵世炎参加了勤工俭学运动,响应了劳动、学习、休息各八小时的号召,真正体现了少年中国学会的奋斗、实践、坚忍、俭朴四条信条。他没有进过一天大学,没有写过什么博士论文,几年来和法国工人在一起同劳动、同生活,不仅学好法语、俄语,并且积累了不少有关马克思主义的学识。听说他在1923年已由巴黎转到莫斯科去了。他这样做,当然是有他整套计划的。说实在话,我们不能否认赵世炎是一个体现了时代精神的留学生罢了……赵世炎曾向我提及李大钊对他的关注:‘李先生可算是我的导师,也是我的引路人,我来巴黎参加勤工俭学运动完全是由于他的鼓励和赞助。他要我把劳动和学习打成一片;把法国工人当教师,向他们学习语言、技术和工艺,也研究他们的世界观,对生活的态度,理解他们的思想感情。通过同志的关系,在共同劳动中进一步学习马克思主义,‘我每月都要和他通信,向他报告学习情况……他对我既是体贴又是细致,时常嘱咐……”黄仲苏还说,“就少年中国学会会员说来,李大钊对赵世炎所进行的指导便是个最具体最生动的实例”。

而在《怀念赵世炎同志》中,黄仲苏不仅如前面所提到的那样怀念了与赵世炎初次相遇时的情况,还具体描写了赵世炎的很多优秀品质。他说:“我们那天谈了许多问题,世炎讲了几次话。他每次发言都立起身,侃侃而谈,声调洪亮,带着向群众演说的姿势……所说的话逻辑完整,有头有尾,层次井井,有条有理,好像早已打好了腹稿似的,滔滔不绝,直言无隐……对于少年中国学会前途发展,他曾这样说过:‘少年学会本是一个宗旨不够明确,组织不够完整,纪律不够严密的团体……暴风疾雨难以持久,这个集体注定要变,要改,要动。如果我们不主动地向前走,就必定会被动地朝后退;否则便将分散,无形消灭,决不会停滞下来,我们不能,也不应该等待……他建议把学会改组成为一个参加革命的集团,或者干脆就叫做‘正义同盟支部……他曾经这样坦白地表示:‘我们要争取比较积极的和中间的分子,至于那些顽固的保守派就该和他们斗争—斗争。”黄仲苏还说,“有感于他朴实、直爽的品格和诚恳、亲切的态度……”

一封看似普通的明信片,不仅见证了赵世炎、黄仲苏两位青年人在为寻找中国救亡图存之路上的革命友谊,也见证了赵世炎作为无产阶级革命家、马克思主义理论传播者的伟大精神。

何叔衡在长征出发前夕送给林伯渠的毛衣

20世纪30年代初,在中央革命根据地,有五位年龄较大、资历较深、德高望重的同志,有人亲切地称他们为“五老”,他们分别是何叔衡、徐特立、谢觉哉、林伯渠和董必武。他们当中,年龄最大的是生于1876年的何叔衡,年龄最小的是生于1886年的林伯渠和董必武。五位“老革命”之间革命友谊深厚,其中何叔衡与林伯渠的战友情尤其令人称道。

何、林二人都来自湖南,是地道的“老乡”,又共同在苏联莫斯科中山大学“特别班”学习,并一起回国,有着共同的革命经历。中央革命根据地建立后,两人又共同于此工作。何叔衡当时担任中华苏维埃共和国中央执行委员会委员、临时中央政府工农检察人民委员、内务人民委员部代部长、临时最高法庭主席等职,在叶坪办公;林伯渠则担任中华苏维埃共和国国民经济人民委员部部长,后担任财政部长,在沙坝办公。两人感情很好,经常促膝长谈。

1934年10月长征临行前,“五老”原本都做好了出发的准备,特别是年龄最长的何叔衡,更是准备好了长征用的草鞋。但最后上级决定何叔衡留在中央苏区,坚持游击战争,其他几位老同志则随红军西行。部队出发前一天晚上,何叔衡准备了一些酒和花生,为林伯渠送行。他们长谈至深夜,临别时,何叔衡将自己身上穿着的毛衣脱下,送给林伯渠作为纪念。这件毛衣是何叔衡从上海来苏区前,他的女儿连夜赶工织成。林伯渠百感交集,当夜写就《别梅坑》诗一首:

一九三四年十月从梅坑出发之前夕,何叔衡同志备清酒花生约作竟夕谈,临行以其着之毛衣见赠,诗以记之:

共同事业尚艰辛,清酒盈尊喜对倾。

敢为叶坪弄政法,欣然沙坝搞财经。

去留心绪都嫌重,风雨荒鸡盼早鸣。

赠我绨袍无限意,殷勤握手别梅坑。

想不到這一晚,竟是两位老人的最后一别。1935年2月,何叔衡在福建上杭水口战斗中壮烈牺牲。林伯渠则随长征队伍一直北上,并最终见证了新中国的成立。

何叔衡在长征出发前夕送给林伯渠的毛衣

斯人已去,其物永存。这件毛衣,林伯渠后来一直保存完好,作为对何叔衡这位亲密战友的怀念。1959年9月,林伯渠到原中央革命博物馆来审查,便准备将毛衣捐赠出来。1960年林伯渠去世,次年2月,其夫人朱明便将这件毛衣捐赠给了原中国革命博物馆。一件毛衣,凝结的是两位革命前辈的深厚战斗情谊,更是两人在艰苦革命生涯中不忘初心、为革命事业努力奋斗的生动见证。

毛泽东送给傅连暲的棉被

傅连暲1894年生于福建长汀,他毕业于汀州福音医院的亚盛顿医馆,后被聘为长汀福音医院医生,1925年后担任院长。1927年8月,南昌起义军路过长汀,傅连暲收留了部队中一大批伤员,并亲自为他们治疗。有国民党军官来傅连暲所在的医院看病,傅连暲就利用这种机会获取一些情报,并将其传达给党组织。慢慢地,傅连暲也成了革命的一分子。1929年,毛泽东、朱德率领红四军入闽,傅连暲又接收了红四军的伤号病号,并向朱德建议为红四军种牛痘疫苗。他还将订阅的《申报》等报纸想方设法转交给毛泽东,并创办“中国工农红军中央看护学校”,用实际行动为党、为革命做了大量工作。

毛泽东对傅连暲始终很感激,而两人之间更为深厚的情谊,要从1932年开始算起。当年秋天,毛泽东去长汀看望刚分娩没多久的贺子珍,同时也留下在福音医院养伤,在这里,他得到了傅连暲的悉心照顾。傅连暲本是个基督徒,毛泽东通过对他的不断了解,帮助他分析参加革命的思想原因:“你是受压迫阶级出身”。傅连暲从此没有了顾虑和担心,更加全身心地投入到共产主义事业中。1933年,傅连暲响应毛泽东的号召,毅然决定将福音医院搬到瑞金,他雇了挑夫,把诊疗仪器、桌椅板凳等一切可以搬走的东西都搬了过去。在瑞金,他创立了中国共产党历史上的第一家正规医院—中央红色医院。1934年第五次反“围剿”关头,毛泽东在于都患了重病,并且没有人诊治出是什么病。张闻天将这一情况告诉了傅连暲,傅连暲听说后,日夜兼程从瑞金赶过来。经过他的“出诊”,断定毛泽东患的是恶性疟疾,他只用四天时间,就帮助毛泽东恢复了健康。毛泽东称傅连暲为“红色华佗”,他说:“我们现在也有华佗,傅医生就是华佗!他在我们工农红军中是一位深得人们尊敬、爱戴的名医啊!”1934年10月,傅连暲又随中央红军开始了长征,在那段艰苦的岁月里,卫生环境是极为恶劣的。傅连暲提出“预防为主”的方针,让部队注意饮食、不喝生水、防止叮咬,一路上他用精湛的技艺保证了红军指战员的健康和安全。

毛泽东送给傅连暲的棉被

高超的医术、崇高的革命精神,使毛泽东对傅连暲始终非常敬佩。两人之间也保持了非常深厚的友谊。1935年10月,红军长征到达陕北保安县。傅连暲和夫人陈真仁当晚就住在毛泽东家。第二天,贺子珍特地让中央政府总务处与黄祖炎送来这床棉被。一床普通的棉被,背后是毛泽东与傅连暲真挚的革命友谊。1938年,傅连暲终于如愿以偿地加入了中国共产党。1944年,中央在延安为他召开了50大寿的祝寿会。1945年,他还参加了中国共产党第七次全国代表大会。新中国成立后,傅连暲被授予中将军衔,并荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。中国革命博物馆成立后,傅连暲的夫人陈真仁将这床有着重要意义的棉被捐赠出来,它成为革命战争年代战友情的见证。

(责任编辑 崔立仁)

——赵世炎