西宁市土地利用景观格局演变分析

邬燕廷李强峰刘宝尧

(1.青海大学农牧学院,青海 西宁 810016;2.西宁市林业科学研究所,青海 西宁 810003)

土地利用/覆被变化(Land use and cover change,LUCC)是地球表层科学研究的重要内容,是目前全球变化的主要原因之一[1]。土地利用是指人类有目的地开发利用土地资源的一切活动;而土地覆被则是指地表自然形成的或者人为引起的覆盖状况[2]。LUCC研究的主要目的是揭示土地变化的相关过程和运行机制[3]。随着景观生态学的发展,景观生态学分析方法是当前土地利用变化研究的一个重要手段[4],在LUCC研究中利用景观指数和景观格局动态演变模型可以定量描述不同土地利用类型在空间和数量上的结构变化[5]。景观生态学在较大的空间和时间尺度上注重土地利用景观格局变化与生态过程之间的联系,对于了解土地利用/覆被变化具有重要意义[6]。

西宁市作为西部发展的重要城市,近30年来其经济发展、城市建设取得了显著进步,但西宁市土地利用方式依然广泛存在着牺牲长期的生态效益而获取短期经济效益的情况[3,7,8],西宁市土地利用变化及景观格局演变的研究有助于了解经济快速发展背景下西宁市土地利用空间格局的变化及规律,对于指导西宁市城乡规划、土地资源可持续利用和生态环境保护等方面有着重要的意义。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

西宁市位于青海省东北部,是青海省省会、青藏高原第一大城市。截至2019年12月,西宁市下辖城东区、城中区、城西区、城北区(统称为主城区/市区)、湟中区共5个区,湟源县、大通回族土族自治县共2个县,总面积7660km2[9]。西宁市地处湟水及3条支流的交汇处。呈东西向条带状,地势西南高、东北低。四周群山怀抱,南有南山、北有北山。地理坐标E100°52′~101°54′,N36°13′~37°28′,海拔2261~4898m。西宁市属半干旱高原大陆性气候,其突出特点是干旱少雨,蒸发量大,年降水量少而集中,日照时间长,春季干旱多风,夏季温和短暂,冬季寒冷持久。

1.2 数据来源

本文所用到的数据包括地球大数据科学工程数据共享服务系统(http://data.casearth.cn/)获取的中国科学院航天信息创新研究院的“全球30m地表覆盖精细分类产品”[10-14];资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/)下载的西宁市行政区划及边界数据;Google Earth上下载的研究区卫星影像。

图1 研究区地理位置示意图

1.3 研究方法

在现有地表覆盖数据的基础上,依据GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》[15]和《中华人民共和国土地管理法》“三大类”及相关文献资料将西宁市土地利用/城市景观划分为以下6类:耕地、林地、草地、建设用地、水域、其他土地;运用GIS分析方法分析研究区土地利用类型变化情况;利用景观指数法进行研究区景观格局演变分析。

表1 土地利用/城市景观类型表

1.3.1 土地利用类型变化分析——转移矩阵

土地利用转移矩阵可以定量描述各种地类的相互变化情况,体现为任意区域范围内某一时段各土地利用类型数量间相互转移的动态模型,因此大多数土地利用变化研究均采用土地利用转移矩阵分析[5,16]。主要计算公式:

式中,S表示面积;i,j(i,j=1,2,3,…,n)分别表示研究初期和研究末期的土地利用类型;n表示土地利用类型数。

1.3.2 景观格局分析——景观指数法

景观格局是景观中斑块、廊道和基质的空间组合,景观格局指数是分析景观格局的重要手段,可从斑块水平、斑块类型水平、景观水平等3个水平来定义[6,17]。本文选取了斑块类型水平上的7个指标:最大斑块指数(LPI)、斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、景观形状指数(LSI)、周长面积分维数(PAFRAC)、斑块凝聚度(COHESION)、聚合度(AI);景观水平上的5个指标:景观尺度斑块密度(PD)、周长面积分维数(PAFRAC)、蔓延度指数(CONTAG)、Shannon多样性指数(SHDI)、景观凝聚度(COHESION)作为景观格局分析指数。在Fragstats 4.2软件中计算景观指数。各指数的公式及详细说明可参考Fragstats 4.2软件的帮助文件。

2 结果与分析

2.1 土地利用类型变化及转移矩阵

从1990年、2000年、2010年及2020年西宁市土地利用变化分类图可以看出,西宁市主要土地利用类型为草地、耕地、林地和建设用地,占西宁市近99%的面积;6类景观中草地面积占比最大,其次是耕地、林地、建设用地、水域和其他土地。

由表2可知,西宁市1990—2020年耕地、林地总量增加,其中耕地呈先增后减的趋势,草地总量减少,三者均在1990—2000年大幅变化。建设用地面积逐年增加,水域和其他土地类型面积有少量增加。各行政区土地利用类型面积占比情况:大通县、湟源县和湟中区均为草地>耕地>林地>建设用地>水域和其他土地;主城区除1990年为草地>耕地,其他时期均为耕地>草地>建设用地>林地>水域和其他土地。各行政区土地利用类型面积变化情况与西宁市整体变化情况基本一致,值得注意的是,主城区耕地先增后减的变化趋势比较明显,建设用地的增量明显高于其他两县一区,这与西宁市土地利用总体规划[7]的城市发展路线及我国的耕地政策密切相关。

表2 1990—2020年西宁市及各行政区土地利用类型面积

为分析西宁市1990—2020年各类景观类型之间的相互转化情况,依据景观类型动态转移矩阵计算公式,在ArcGIS 10.5软件中对1990年、2000年、2010年、2020年的4期土地利用分类图进行叠加分析处理,分别得到1990—2000年、2000—2010、2000—2020年土地利用类型转移矩阵分析结果,见表3。

表3 1990—2020年西宁市土地利用转移矩阵

表4 西宁市斑块类型尺度上景观格局指数

表5 西宁市景观尺度上景观格局指数

1990—2000年,耕地、林地、建设用地、水域及其他土地类型面积均有增加,主要由草地转出,其面积共减少了844.61km2。2000—2010年,耕地面积减少了31.83km2,草地面积减少了38.23km2,主要向建设用地转出,建设用地面积增加了67.32km2。2010—2020年,耕地与草地面积继续减少,主要转出方向还是建设用地,增加了73.15km2。

整体上看,西宁市土地利用类型转移变化情况可分为2个时期:1990—2000年草地主要转出为耕地、林地、建设用地;2000—2020年耕地、草地向建设用地大量转出。结合西宁市城市规划[3,7]与林业发展[21,22]的进程,分析原因可知,前期城市缓慢扩展,重点恢复生态,而后期城市加速建设和发展,所以建设用地持续增加。

2.2 斑块类型尺度上的指数分析

分析斑块类型尺度上选取的7个景观指标,得到如下结果。

最大斑块指数(LPI)可对景观优势度进行度量[18],西宁市各景观类型中耕地、草地的LPI值远高于其他景观类型,且二者面积占比较高,表明耕地、草地在西宁市各景观斑块类型中占主导位置,对整体景观的影响较高,其中草地减少幅度较大,说明其对整体景观的影响在减少。通过衡量景观破碎度和异质化的基础指标斑块数量(NP)和斑块密度(PD)[19]可知,近30年西宁市草地、耕地的破碎化程度相对较高,耕地表现为减少趋势,建设用地持续增加,林地、草地先增后减;景观形状指数(LSI)和周长面积分维数(PAFRAC)能反映出在一定的观测尺度上,景观类型形状的复杂程度和稳定性[20],由二者可知,林地景观和建设用地形状趋于复杂化,这与西宁市近30年发展城市建设及生态绿化的各项工程有关,也侧面反映了一定的城市建设与绿化的成效[21,22];耕地、草地景观形状趋向简单化,比较稳定,契合西宁市在城市规划中避免侵占耕地[7,8],保护草地的政策意向,但生态恢复是一个长期的过程,所以现有变化并不显著。

从度量相关斑块类型的自然连通度和聚集程度[3]的指标斑块凝聚度(COHESION)和聚合度(AI)分析可知,西宁市草地、耕地、林地、建设用地的斑块凝聚度指数较高,都出现了很高的聚合度,表明这几类景观斑块的自然连通度较高,在空间上呈现大块状集中分布的特点,水体和其他土地聚合度较低,主要是因为其分布相对零散且面积少。草地、林地聚合度趋势先减后增,耕地、建设用地在增加,表明林草景观在城市开发利用的初期受到一定的蚕食,破碎程度加大,后期受到保护逐渐聚合,破碎度降低。

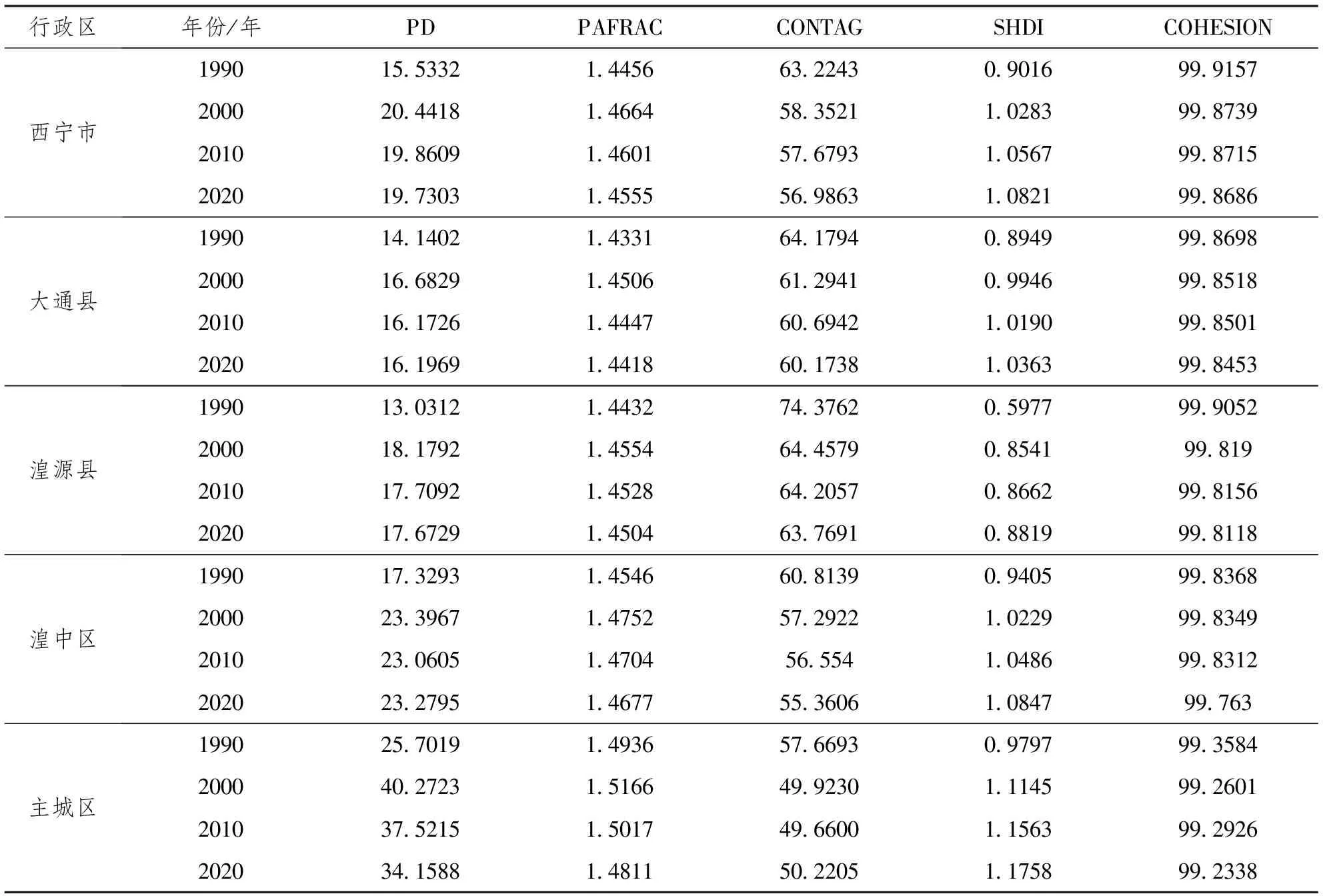

2.3 景观尺度上的指数分析

分析景观尺度上选取的5个景观指标,得到如下结果。

从斑块密度(PD)可以看出,西宁市及各行政区PD变化趋势均为先增后减,说明西宁市整体景观格局受人类活动的干扰在近20年有所改善。此外,主城区各年份PD值均最大,变化态势最明显,表示主城区斑块破碎程度更高,各景观类别离散分布,受人类活动的扰动程度最大,城市化水平最高。

从周长面积分维数(PAFRAC)可以看出,除主城区外,各行政区周长面积分维度指数偏低,表明各区县景观几何形状复杂度不高,人类活动干扰相对较小,城市化水平略低。

从蔓延度指数(CONTAG)可以看出,主城区蔓延度明显低于周围区县,说明主城区各类别斑块连通性较差,破碎化程度高,城市化水平较高。周围区县蔓延度较高,破碎化程度较低,这与主城区、周围区县发展的先后顺序以及周围区县草地、林地占比较大有关。

从香农多样性指数(SHDI)可以看出,总体上西宁市各行政区SHDI值逐年增加,说明各时段的景观异质性增加,西宁市土地利用景观类型趋向于均衡化和多样化的方向发展,景观抗干扰能力和生态系统的稳定性都有了一定程度的提高。但湟源县SHDI指数明显低于其他区县,表明湟源县各景观类别均衡性相对较低,原因是湟源县耕地、草地比例较大,存在个别景观类型主导整个区域景观格局的现象,导致各类地物分布不均,城市建设较不完善。

从凝聚度指数(COHESION)可以看出,西宁市及各行政区的凝聚度指数值都在99以上,表明西宁市及各行政区的自然连通度很高,在空间上呈现大块状分布。但各区县COHESION基本呈递减趋势,说明西宁市景观斑块的物理连接性一直在减少,反映景观的整体性、集合性有减弱的趋势。

3 讨论与结论

研究结果显示,在土地利用类型上,研究区主要土地利用类型为草地、耕地、林地和建设用地;西宁市整体及各行政区土地利用类型变化情况基本一致,30年间耕地、林地、建设用地总量增加,草地总量减少,水域和其他土地类型面积有少量增加。各景观类型在1990—2000年变化较大,表现为草地向其他类型的转出,耕地、林地、建设用地增加较多;2000—2020年建设用地持续增长,主要由耕地、草地转入。在斑块类型水平上,西宁市耕地和草地在各景观斑块类型中占主导位置,主要景观类型耕地、草地、林地、建设用地,在空间上分布较为集中;耕地和草地景观形状简单,当前破碎化程度也在减少,趋于稳定;林地景观形状复杂程度较高,破碎化程度在减少,但时空变化上并不显著;建设用地景观形状趋向复杂化,且破碎化程度持续增加。在景观水平上,西宁市土地利用景观类型趋向于均衡化和多样化的方向发展;各区县的自然连通度较高,但景观斑块的物理连接性一直在减少;各区县景观的几何形状复杂度不高,前期受人类活动干扰较大,但近20年有所改善,总体上受人类活动的扰动程度较低。西宁市景观抗干扰能力和生态系统的稳定性较高,但城市化水平略低,西宁市各行政区城市化水平表现为主城区>湟中区>大通县>湟源县。

该结果同相关研究结果、成果数据[21-30]显示,西宁市土地利用类型变化的大体情况为林地、建设用地的增加,耕地、草地的减少,且建设用地由其他类型持续转入,增长量显著[28]。西宁市景观格局在总体景观连通度增加、破碎化程度降低、抗干扰能力提高、发展趋向多样化和均衡化上达成共识,对于单一类别景观斑块的重要变化,即破碎化程度的分析中,基本认同建设用地破碎化增强,而林地、草地、耕地破碎化减弱的结论,前者因为城市不断扩张发展加剧了破碎化现象,后者由于退耕还林、绿化造林等生态措施得见成效减弱了破碎化现象,但西宁市人工绿化造林现存的树种单一、结构不良、稳定性差等问题[30],如不加以改善和解决,生态景观将面临被割裂的风险。此外,西宁城市发展以主城区为中心,沿着河谷平原呈十字扩张,东部、西部和北部是西宁市城市建设用地的主要扩展方向[28,31],由此可见西宁市各行政区城市化水平,主城区>湟中区>大通县>湟源县。