马礼逊与马儒逊

彭靖

2022年初,受广西师范大学出版社委托,我着手翻译外祖父邓嗣禹的博士论文《张喜与1842年南京条约》,在查询相关参考著作时,发现有多部学术著作将中英《南京条约》谈判的英方首席翻译官马儒逊误为“马礼逊”。为引发学界注意,现抛砖引玉,撰文予以说明。

以讹传讹被错译

在1840年至1842年鸦片战争期间,英方参与《南京条约》谈判的有一位首席翻译官,由于英方的所有中文照会,几乎均称其为“马礼逊”,实际上是沿袭了其父马礼逊的中文姓名,或称其为“小马礼逊”;中方的钦差大臣耆英等人,在给清朝道光皇帝的奏折中,也跟随称其为“马礼逊”(中国史学会主编:《鸦片战争》第3册,上海人民出版社、上海书店出版社,2021)。

從1954年到2021年,国内出版的著作先后有中国史学会编《鸦片战争》第3册(神州国光社,1954年版),王尔敏《弱国的外交:面对列强环伺的晚清世局》(广西师范大学出版社,2008),王尔敏《晚清商约外交》(中华书局,2009),李书纬《晚清外交七十年:两次鸦片战争前后的中西碰撞》(东方出版社,2016),张喜《抚夷日记》(南京出版社,2018),费正清著、牛贯杰译《中国沿海的贸易与外交:通商口岸的开埠1842—1854》上册(山西人民出版社,2021)等著作,均以讹传讹,将马儒逊(也有译为“马儒翰”)误为其父马礼逊。

马礼逊(Robert Morrison,1782—1834),英国传教士。他是在中国生活的第一位新教传教士,也是第一位用英文编写官话语法和汉英词典的人,编辑出版了中国历史上第一部汉英字典《华英字典》;还曾将中国的四大名著《红楼梦》节译成英文。1834年他已经去世,显然不可能参与1842年中英《南京条约》的翻译工作。

马礼逊:在华新教传教士的先驱人物

马礼逊对于中国文化向西方传播,有着功不可没的杰出贡献。

1782年1月5日,马礼逊出生于大不列颠岛北部的小镇莫佩思的一个贫雇农家里。在他出生之前,已有7个兄弟姐妹,他排行最小,家境极为贫困。

马礼逊年青时,在学校就读医学专业,1804年申请成为一名传教士,从那时起,他在学习医学及天文的同时,开始自学中文。他深知中国并没有开放,不具有传教的自由,想要进入中国就必须找到其他的切入点,而医学和天文是当时西方较为先进的学科,他希望利用这两个方向,作为交流的媒介,以便顺利进入中国。

1807年,25岁的马礼逊独自一人自英国起程前往中国。在纽约换船的时候,纽约船坞公司职员知晓他将前往中国,便以轻视的口吻对他说,别以为靠他一个人,就可以改变中国过去几千年来的崇拜对象。马礼逊回答:“我不能,但我相信神能。”他正是以这样的信念与信心抵达中国。

1810年,马礼逊来中国才3年,就已开始翻译《使徒行传》《路加福音》《约翰福音》。目前,马礼逊所翻译的中文《圣经》收藏在美国纽约圣经公会博物馆,其他地方则难以见到。1813年,马礼逊将《新约》全部翻译完毕并在广东出版。1819年,他完成《旧约》的翻译,在马六甲出版。1823年,他将新、旧约《圣经》合并出版。马礼逊所翻译的中文《圣经》,是第一本中文《圣经》。在此之后,虽然还有麦都思(W. H. Medhurst)翻译的中文《圣经》(1843年),但马礼逊翻译的译本出版时间最早,翻译严谨、贴切,所以他这部中文《圣经》后来被大部分人使用。

在翻译、编辑和出版《圣经》的同时,马礼逊也从事许多中国文化经典的翻译工作。他认为,翻译中国经典有助于西方人更好地了解中国。1812年,马礼逊翻译出版中国的《三字经》《大学》《三教源流》以及《太上老君》等经典著作。

值得一提的是,马礼逊还曾经将中国四大名著之《红楼梦》首次节译为英文。最早提供这一学术信息的是英国汉学家、澳大利亚国立大学闵福德(John Minford)教授。

2009年,闵福德教授在为乔利(H. Bencraft Joly)撰写的英译《红楼梦》再版前言中写道,香港博士生Ms. Amy Ko研究马礼逊时,发现了一封书信,写于1812年前后,至今未刊,信后附有一篇《红楼梦》译文,是目前所见《红楼梦》最早的节译文。马礼逊与简·奥斯汀(Jane Austen,1775—1817)是同时代的人,他的翻译风格是采用现代英文,对中文的掌握也很全面,所译内容出自《红楼梦》第四回《薄命女偏逢薄命郎 葫芦僧乱判葫芦案》。

2012年,美国俄亥俄大学教授葛锐(Ronald Gray)在《道阻且长:〈红楼梦〉英译史的几点思考》一文中,重申了这一学术发现。他指出,此事令人惊异之处在于:这项翻译发生于1812年——距离中国国内《红楼梦》的首次出版仅仅20年。因此有学者评价,马礼逊是比较系统地将中国经典著作翻译成英文的第一人。

1823年12月,马礼逊将新教信徒梁发发展成为中国第一位新教的牧师,后来,梁发协助马礼逊在中国做印刷工作。1832年,梁发用中文写成一本《劝世良言》,这本书日后成为太平天国天王洪秀全的思想根据。

同年,马礼逊出版了一部重要的汉英对照字典《华英字典》。当时大部分来中国的欧洲人都懂英文,他们可以根据这部字典来学习中文或从事翻译工作。在传播中华文明的过程中,《华英字典》是马礼逊的一项重要贡献。在这项奠基性的工作中,他得到梁发和另外一位中国助手的帮助。

1815年8月5日,马礼逊在米怜(William Milne)的协助下,在马六甲创办世界上第一份近代中文刊物《察世俗每月统记传》(Chinese Monthly Magazine),也是中国历史上第一份近代中文报刊,由此揭开中国期刊史的序幕。这份月刊主要介绍基督教的教义,也有少量介绍历史、自然科学等方面的内容,目的是让中国人对西方文化有所了解。1832年,马礼逊和美国传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman,1801—1861)合作,编辑著名的英文期刊《中国丛报》(Chinese Repository)。1844年,中英《南京条约》双语官方文本就是首次在《中国丛报》第439期上发表的。

1818年,马礼逊在马六甲创立英华书院(Anglo-Chinese College)。当时,英华书院建设得相当有规模,类似于一所大学,以教育华人青年及儿童为目标,是近代传教士开办的第一所中文学校。校内以中英文施教,课程有神学、数学、历史、地理等,马礼逊任该院牧师。1825年,该校开始招收女生。

英华书院在中西文化交流史上的重要地位,素来广受中国、日本及西方学界的关注。由于英华书院重视英语和中文教学,因而其毕业生中有不少人中文或英语能力达到相当程度,像袁德辉、马儒逊(马儒翰)等都是翻译能力很强的人。他们以翻译身份服务于不同机构,对当时的中外关系,乃至中外文化交流都施加了重要影响。

1820年,马礼逊在澳门开设一家中式诊所,聘请中西医师,以免费医疗服务的方式作为传教的媒介。1827年,他增设一家眼科医院。6年以后,他又在广州开设一家眼科医院,眼科医生皆聘请英国东印度公司的医师。

1834年8月1日,由于长年的奔波与劳累,马礼逊病逝,享年52岁,目前,他的遗体安葬在澳门前东印度公司的墓地。为了纪念这位杰出的传教士与汉学家,澳门修建了著名的马礼逊教堂,位于东方基金会新会址边的永久墓园内。

“中国通”马儒逊

在马礼逊创办的英华书院,来自西方的毕业生中能够熟练运用中文,并在晚清中英外交史以及中西文化交流史上写下浓重一笔的人物,当属马礼逊的儿子马儒逊(John Robert Morrison,1814—1843;中文文献也有译为“马儒翰”)。他利用精通中文、熟悉中国文化与习俗之便利,协助英国侵略者在华签订不平等的《南京条约》,为英国从中国谋取更多的权益,这些行为对中国而言,不啻是一种沉重的灾难。

马儒逊1814年4月出生于澳门,系马礼逊与原配玛丽·摩顿所生。1815年1月,不足1岁的马儒逊被患病的母亲带回英国,从此与父亲分别达5年之久。1820年8月,马儒逊随康复后的母亲返回澳门,翌年6月10日,其母因患急症离世。由于无人照料,1822年初,年仅8岁的马儒逊只身二度搭船前往英国,由马礼逊就读神学院时的同窗好友克鲁尼(John Clunie)牧师监护。直到1824年马礼逊回英国休假,马儒逊才与父亲重逢。

作为第一位来华的新教传教士,马礼逊希望儿子马儒逊在对华传教以及在中国研究方面有所作为。1826年5月,马礼逊休假结束,刚满12岁的马儒逊随父再度来华,一路上,马礼逊督导马儒逊学习中文。抵澳后,马礼逊因为公司事务缠身,没有足够的闲暇教授马儒逊,1827年初,马礼逊将马儒逊送往马六甲英华书院学习。当时学院有两位中文水平极高的教授:高大卫(David Collie)和吉德(Samuel Kidd),他们细心指导马儒逊学习中文。

青年时代的马儒逊就极具语言天赋,再加上两位老师的悉心教诲,经过3年多的学习,他的中文能力已达相当程度,就读期间已将两种英文传教小册子译成中文。1830年5月,马儒逊受居住在中国广州的英国商人邀请,离开马六甲,6月中旬抵达广州,担任英国商人的共同中文翻译,此时他刚满16周岁。

1832年底,美国政府派遣艾德蒙·罗伯兹(Edmund Roberts)为使节,与安南(越南古称)、暹罗(泰国古称)签订贸易条约,马儒逊被聘为使节团的翻译,兼任艾德蒙·罗伯兹的私人秘书。马儒逊凭借出色的汉学功底,再次出色完成这次翻译任务,使美国与暹罗顺利签订友好双边贸易条约。1835年5月,使节团抵达新加坡,马儒逊按事先约定,离团返回中国。

马儒逊子承父业,很早就从事文字著述和出版工作。1832年,18岁的他编译整理出版第一本专著《英华历书》,1834年推出新版。《对华商务指南》是马儒逊编译整理的第二本专著,其中关于中国及对华贸易的实用性资料,很受当时在华外国人的欢迎,也為后世学者研究当时的中外关系提供重要的历史资料。

马儒逊还翻译、撰写大量研究中国的文章,发表在广州、澳门等地出版的中外文期刊上,如《中国丛报》《广州杂录》《广州纪事报》《广州新闻》等。据不完全统计,从1832年5月《中国丛报》创刊到1843年马儒逊去世这11年间,他发表在《中国丛报》上的文章就多达84篇,发表的篇数仅次于主编裨治文和编辑卫三畏(Samuel Wells Williams)。这些文章内容广泛,涵盖中国地理、政治、语言、中外关系、商业贸易等,为西方人士全面了解中国提供了重要的参考资料。

1834年,英国东印度公司对华贸易垄断权被取消,设立在广州的商馆被解散,英国派遣驻华商务监督负责中英交涉。1834年7月,首任驻华商务监督律劳卑(William John Napier)抵华,马礼逊被任命为中文秘书兼翻译,不料,他在随同律劳卑前往广州后一病不起,8月病逝于广州。马礼逊去世后,马儒逊接替其父职务,继续担任英国驻华商务监督中文秘书兼翻译,这时他只有20岁。

1836年12月,查理·义律(Charles Elliot)接任英国驻华商务监督,他非常器重马儒逊的汉学知识与中文会话能力,曾在致函时任英国外交大臣巴麦尊(Palmerston)的信函中说:

所附信件是我的朋友兼中文秘书马儒翰先生亲自抄写的,他在有关中国事务方面一向是可以信赖和磋商的官员。在我的机构中,没有其他的人对这些信件中的问题具有任何知识。(《英国档案有关鸦片战争资料选译》)

1839年1月,钦差大臣林则徐到广州查禁鸦片,中英交涉活动频繁。此时,英方的文件大多数由马儒逊翻译,他实际上已成为英方的首席翻译。在鸦片战争期间,马儒逊随同英军直接参加对中国的军事侵略,为英军收集翻译情报。1840年7月,马儒逊随同侵华英军总司令和谈判全权代表乔治·懿律(George Elliot)和驻华商务监督查理·义律到达天津大沽,与直隶总督琦善谈判。

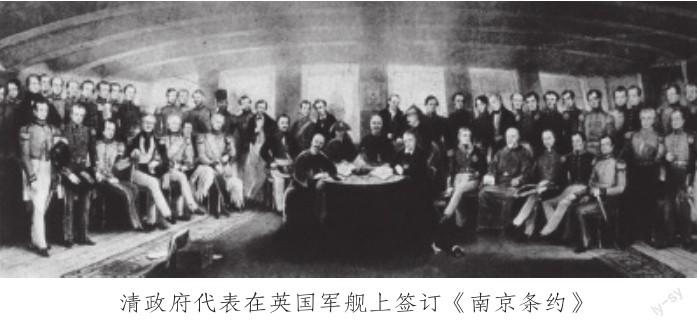

1841年1月,马儒逊陪同查理·义律,参加中英《穿鼻条约》的谈判;1842年8月,他又随英国驻华全权代表璞鼎查(Henry Pottinger),与中方谈判代表耆英、伊里布就签订《南京条约》进行谈判,并为英方出谋划策。

从《英国官方鸦片战争史稿》一书中我们可以较为全面了解到马儒逊曾与中方汉奸翻译鲍鹏相互勾结的史实。基于这份重要的情报,马儒逊曾向璞鼎查提出建议:北京当局对于远处城市的失守根本不在意,比如广州、舟山;但是一旦英军进攻扬子江,切断大运河上粮草进京的生命线,清廷必定立即答应英方要求。

马儒逊在《南京条约》签订过程中的作用,当时在华的美国传教士卫三畏在《中国总论》书中这样评价:

他……完成了大量的英译中、中译英,他的态度关系到整个事件的处理……

在《南京条约》签订后,马儒逊又随同璞鼎查到定海、厦门等地,借台湾爱国军民抗英事件进行讹诈,林则徐因此称“马儒逊最坏”。鸦片战争后,马儒逊被任命为香港议政局和定例局委员兼港督府秘书。

1843年7月22日,在马儒逊的“协助”下,耆英与璞鼎查在香港先后签订中英《五口通商章程》和《虎门条约》,作为《南京条约》的补充和细则,并将协定关税和租界制度予以落实,英国终于取得领事裁判权、片面最惠国待遇等权益。

8月29日,马儒逊因突患急性疟疾,在澳门去世,时年29岁。耆英在得知马儒逊去世的消息后,向清廷上报奏折称:

夷目马礼逊,生长广东,居心狡诈,善能窥伺内地一切情形,又能通汉语,习汉字,连年以来,阴谋诡计,主持其事者,虽不止伊一人,而多半听其指使,实为罪魁。今因积恶贯盈,竟伏冥诛,凡有知识者,无不同声称快。

此前,林则徐曾称“马儒逊最坏”;对马儒逊之死,从耆英的语气中我们可以看出清朝重臣对马儒逊的痛恨之心,这实际上反映了马儒逊在当时英国对华外交中担当的重要角色以及极为活跃的历史事实。文