中国本土原创电影理论的三个关键词

顾亚奇

【摘 要】 “中国电影学派”承继了优秀的传统文化,强化民族性、凸显主体性;“电影工业美学”把握时代新变、遵循产业逻辑,具有突出的问题意识与实践品格;“共同体美学”侧重于跨文化传播中电影话语体系的重建与人类共同价值的中国表达。三个理论派别均立足世界电影格局与中国电影实践,既借鉴西方电影理论成果,又吸纳中国本土文化精髓,凸显了中国主体性、原创性的理论成果。三者彰显了中国电影研究的“理论自觉”,共同展现了当下中国电影理论体系建设的“全景”,但三者又因不同的切入点、指向性形成各自的研究“焦点”,构成非竞争性的对话互促关系。就未来发展而言,上述理论派别在核心概念、内涵外延、理论框架和研究范式上都仍需不断优化,研究队伍也亟待提质扩容,以切实提高理论引领、指导、推动电影行业发展的实效性。

【关键词】 中国电影学派;电影工业美学;共同体美学;话语体系;知识图谱

近年来,中国电影产业快速复苏、年度总票房持续领先世界,但从电影大国迈向电影强国的进程中,中国需要解决电影的全球流通性这个关键问题。建构中国电影理论体系在本质上是对民族深层文化的现代转译,这里的“现代”意味着要考量中国在世界格局中的历史新方位,并以广阔全面的国际视野、开放包容的理论品格,重建符合中国电影生产逻辑、文化基因及价值体系的整体性理论。诸如叙事学、精神分析、女性主义和后殖民主义等现代西方理论,曾极大地丰富了中国电影理论的研究视域,但当前很多学派跟风崇洋过度,对西方理论的引用也存在某种程度的生搬硬套、甚至削足适履的现象,“学术自信”亟待增强。构建中国特色的电影理论模态更应坚持辩证思维,在反思与批判中借鉴吸纳、创新转化。

近期,在各方力量集聚和推动下,专家学者从不同维度、不同层级和不同角度探索了电影各个层面的学科体系、学术体系、话语体系和知识体系,其中“中国电影学派”“电影工业美学”“共同体美学”三个电影理论体系尤为密集地出现在大众学术视野中。三个理论体系均以“派别”姿态出现,每个“学派”的话语体系混杂多姿,如果仅仅零散浏览这些学术成果,难免会觉得其研究焦点处于滑动与位移之中。在这个跨学科研究的资源共享、方法交融和工具更新的時代,电影研究有必要更新技术路线,与人类学、社会学和信息科学等进行广泛深入的学科互动,通过新的方法对当下学术研究的整体状况做出更系统性的阐释。因此,本文以中国知网3年多(2019年1月—2022年5月)以来公开发表的期刊论文为主要数据源,梳理了中国电影学派、电影工业美学、共同体美学三个主题下的文献,并使用CiteSpace工具主要围绕研究机构、研究作者及研究主题等展开分析。研究机构和研究作者主要考量论文发表数量及中心度等参数,研究主题则以关键词词频统计与主题聚类加以分析。需特别说明的是,鉴于中国电影理论研究主体为高校及科研机构人员,因此各类学术论坛、新媒体平台(如学术网站、微信公众号等)发布的研究成果并未纳入本研究范畴。作为一篇计量分析的论文,本研究不追求“全面”,而是意在勾勒出深具影响力的3个理论分支的研究概况,力图较为明晰地呈现出当下中国本土原创电影理论体系的知识图谱概貌。

一、中国电影学派:

承继性、民族性、主体性

“中国电影学派”的提出与发展理路如下:2015年李岚清在北京电影学院提出“期待出现能影响世界的中国电影学派”[1],此后侯光明、饶曙光、贾磊磊、周星和胡智锋等学者围绕“中国电影学派”核心概念深入探讨、层层推进,使其成为中国电影学界研究的核心命题。在本研究的时间段内,经搜索、筛选及去重后共获得“中国电影学派”期刊文献211篇,可见“中国电影学派”聚集了国内电影研究各方力量,搭建了最具覆盖面与辐射力的学术平台。学者们纷纷聚焦中国电影的民族性书写和时代性阐释,从历史回溯、理论框架、实践检视和行业研判等各个维度入手,不断拓展知识谱系和促进学术话语的体系化。

(一)基于CiteSpace的 “中国电影学派” 数据可视化

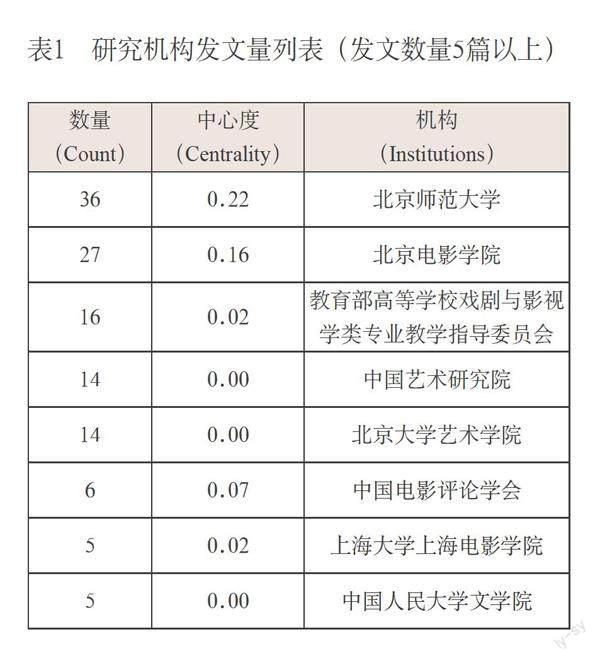

从发文机构来看,“中国电影学派”研究呈现出以北京电影学院、北京师范大学、中国艺术研究院和北京大学等高校、科研机构共同参与的局面。其中,研究力量尤为突出的是北京师范大学和北京电影学院,两所高校的中心度数值相加达到0.38,表明形成了以这两所高校为主要机构的研究合作关系(表1、图1)。

更值得关注的是研究主题,因为关键词的出现频次可在一定程度上反映研究领域的热点分布,中心度则表示关键词之间信息流的数量以及对整个网络资源的控制程度。因此,高频词在一定程度上反映了当下“中国电影学派”理论研究的关注焦点,“中国学派”“电影美学”“民族性”是中国电影学派的高频词。为进一步提炼出研究主题,本研究还使用Citespace对关键词进行了聚类分析,所得模块值(Modularity)为0.75(>0.3)、平均轮廓值(Silhouette)为0.94(>0.5),这表明学术网络聚类结构合理,且网络中各模块之间存在一定联系的同时还具有较高的独立性[1]。用CiteSpace分析数据后聚类形成了如下4个关键词:中国学派、中国电影、电影美学和民族性(表2),这清晰地呈现了“中国电影学派”研究的主要热点。

(二)理论溯源与主体建构

从本体论出发论述建构“中国电影学派”的合理性是理论研究的重要基础。研究学者往往采取历史回溯的方式,从中西比较维度、发生学视角、传统文化关联论与代际标识等维度论述“学派”的概念发展、“中国电影”发展的阶段特征与民族性概念发展等问题,为“中国电影学派”之所以成立提供内容详尽、逻辑得当的佐证。

一方面,学术界从概念层面对“学派”进行了抽象提炼与理论阐释,在历时性与共时性的考察中确定了“中国电影学派”理论体系建构的合理性。当前学界对“中国电影学派”的定义之争主要存在三种观点:一是以侯光明、贾磊磊和周星为代表的学者持广义“中国电影学派”观点,二是以陈犀禾、饶曙光、李道新、万传法和陈林侠为代表的学者持狭义“中国电影学派”观点,三是以胡智锋、陈吉德和黄鸣奋为代表的学者调和狭义与广义两种主张。例如,胡智锋把“学派”阐述为“具有明显国别地域特征,不仅革新观念,引领美学,更内含自觉化的国族因素,对外彰显为更稳定的艺术共同体”,并将此概念与中国电影学派在新时代的内涵与价值建构相勾连[1]。对“中国电影学派”概念的争鸣与思辨,是学术界贯通历史与现实维度来搭建新理论框架的学术尝试,彰显了理论研究传承与发展、整合与创新的可贵精神。

另一方面,学术界从实践层面分析中国电影发展的整体特征,追溯“中国电影学派”的历史生成与演变过程,强调异质性在“中国电影学派”框架建构中的突出地位。学者大多聚焦中国电影发展史,回溯“中国电影学派”存在的证据与建构的合理性,其目的:一是从宏观层面梳理中国电影史与“中国电影学派”的关系,二是为代际标识对“中国电影学派”的论证性研究。代际标识下的理论研究旨在为“中国电影学派”提供丰富的个案支撑,发掘具有典型性和显著民族性的电影运动、电影类型与电影实践者及理论家,并力争从历史资源中寻找民族性理论的时代连接点。饶曙光、李道新、虞吉、李国聪、倪祥保和刘晓希等学者对此皆进行过探讨,例如李道新认为左翼文化在电影理论、批评与剧作、音乐等领域显示出强大的感召力和生命力,并将其看作是“中国电影学派”不可或缺的重要标识,“为中国电影的学派建构提供一种可能的方向与开放的路径”[2]。

(三)民族话语与建构路径

通过CiteSpace对期刊关键词进行统计,可以发现“华语电影”“地缘文化”“主体性”等词汇高频出现,这充分表明“中国电影学派”在理论建构上具有“民族性”导向。从电影史的发展来看,“中国电影学派”的民族化先声可追溯至20世纪80年代学界的电影民族化争鸣。伴随着“电影民族化”“中国模式”“中国学派”的提出,中国电影领域的艺术实践与理论阐释持续不断,其中既暗含着对本民族主体性认知的渐进发展,也体现了中国电影理论研究在调和传统文化与外来理论矛盾中重新确立民族性话语的自觉。对此,学界多在“中国特色电影类型研究”“中国特色电影理论研究”“中国学派与中国动画”等命题下展开讨论。

一方面,学术界对中国特定电影类型展开了深度研究。独具中国特色的电影扎根现实土壤,凸显着地域广度、民族特色与现实意义,其中地缘电影、戏曲电影与切合中国语境的扶贫题材电影、进步电影,以及与市场紧密联系的科幻电影、主流商业电影,都是高热度研究对象,贾磊磊、周星、陈阳、孔令顺、朱晓军等学者对此皆有过相关讨论。另一方面,诸多学者都在试图构建具有民族风格的电影理论,寻找中国古典文艺理论与电影理论的连接点,以及当代语境下創新电影理论的中国表达,如峻冰、潘源、左亚男等学者都对此进行了有益探索。例如,潘源通过对比中西方电影理论与文化思维的差异,指出“立象以尽意”“喻意象形”等传统美学理念在电影表达中的可行性,认为传统美学理念不仅可凸显电影艺术的美学特征,还可展现丰厚的民族内涵[3]。高超、孙立军关注“中国学派”动画的民族化特征,主要结合具体文本探讨了“神韵”这一特征的具体表现,由此将民族化风格视作新时代中国动画电影发展的路径[4]。

关于“中国电影学派”建构路径的探讨,始终与中国电影实践密切相关。在当前复杂的传播语境下,中国电影要实现本土创新与价值建构,减少文化传播过程中的意义差值,无疑需要顶层设计与研究布局的共同推进。黄会林、侯光明、周星、贾磊磊和周斌等学者立足全球性、时代性和民族性,从学科和话语体系、科技体系和产业模式、美学叙事和艺术风格,以及对外传播和战略布局等方面展开研究,以建设性态度对中国电影发展进行了系统规划。侯光明提出的5点思考,涵盖了梳理代表性作品、设置研究专栏集纳成果、完善本土评价体系、扶持和培养人才、打造“中国电影学派”品牌等领域[1]。

概而言之,“中国电影学派”力争从文化维度、电影领域解答“何为中国”的复杂命题,它的建立反映了电影理论工作者立足传统文化、历史沿袭和民族风格,反思并超越西方学术框架和概念体系,回应时代需求,自主建设中国电影理论体系的努力。“电影强国”的目标诉求,指向意识形态竞争力、文化影响力和市场占有率等,“中国电影学派”的理论设计必须面向中国电影与世界文化市场的适应性难题,既要贯通中国电影国内外发展空间,又要充分彰显文化身份、民族特色和中国风格。因此,从优秀传统文化中汲取理论精华,提炼新理念、新范畴和新表达,已成为“中国电影学派”凸显主体性、原创性的优选路径。

二、电影工业美学:

问题导向、产业逻辑与实践品格

“电影工业美学”由陈旭光提出,这一概念诞生的标志是陈旭光于2017年金鸡百花电影节上宣读论文《中国导演新力量与电影工业美学原则的崛起》。随着“新力量”“新产业”“新格局”凸现,中国电影生产与文化消费的迭代升级,电影工业美学试图以一个新的历时性的美学概念,缝合电影实践与理论批评的长久断裂,审视新时代中国电影发展现状与时代面向,并追问中国电影的美学自觉。该理论起初强调对标“好莱坞式”工业化生产的同时平衡电影的艺术性,为中国电影的产业化发展提出前瞻性的理论指导与美学规则。

(一)基于CiteSpace的 “电影工业美学” 数据可视化

在本研究时间段内,相较于中国电影学派和共同体美学,电影工业美学相关研究的发文数量最多,计214篇。就个人发文贡献看,陈旭光、张明浩和李立位居前三(表3)。从作者共现网络图(图2)看,最鲜明的特征在于电影工业美学以其包容性和开放性,聚拢了分布较广(高校)、规模较大和成员稳定的研究队伍,其中又以张明浩、李立和李卉等年轻学者为中坚力量。覆盖老中青各年龄段的研究成员,使电影工业美学的研究理论视野广、知识谱系丰富多样、学术成果产出丰硕,影响力由此迅速凸显。

从研究主题来看,“想象力”“工业美学”和“影游融合”是学者们的研究焦点。对关键词进行聚类分析所得模块值(Modularity)为0.72>0.3、平均轮廓值(Silhouette)为0.93>0.5,最终形成由想象力、工业美学、批评实践和电影美学4个关键词构成的网络(表4)。

尤为引人关注的是,“想象力”这一核心概念是电影工业美学不可忽视的学术贡献(图3)。以陈旭光为主导的学术团队将“想象力”与“(文化)消费”“影游融合”等进行了强关联论证,由此精准把握了青年群体的观影习惯与文化偏好。想象力消费既是艺术想象、艺术消费,也是经济消费和意识形态的再生产,此类电影包括具有超现实、“后假定性”美学和寓言性特征的电影以及玄幻类电影、魔幻类电影、科幻类电影和影游融合类电影等。对“想象力”(消费)的多维度、深层次阐释、挖掘,具有积极、开拓性的审美批评靶向和综合的、跨学科的社会结构诠释视野,使这一概念几乎拥有了与“蒙太奇”相近的认知度。显然,这一“新概念”的产生与年轻学者的加盟密不可分。年轻学者既是研究者,也是此类电影的消费者,他们与同时代的观众更容易产生情感共鸣,理论观点更有现实关怀意涵。

(二)批评范式与问题聚焦

新时代中国电影产业实践直接启发了有关工业美学的理论构建。在陈旭光看来,电影工业美学理论相当于一种中层理论建构,“‘电影工业美学思维上的‘中层理论定位、本土化意识、开放性立场与创作紧密结合的‘接地气等特征,决定了此一理论的开放性、包容性及延展性,即话语、知识再生产的潜力”[1]。围绕这一新概念、新议题,国内诸多学者进行了多角度、多层次的阐释,其中主要有3个聚焦点。

其一,关于电影工业美学的本体论研究。这一议题解答了电影工业美学的原题以及研究对象的边界问题。有学者对这一理论提出质疑,如其综合的、中间层面的、妥协的、折中的理论命题是否能够恰当地解释当前我国复杂的电影理论问题?陈旭光就此回应称,这一理论观点在方法上从宏大理论转向更为实证的“中间层面”,在范式上呼应了西方学界从理论到“后理论”的转向,在知识生产上实现了从电影研究向跨学科研究的演进[1]。

其二,从认识论的角度探讨电影工业美学风格。“重工业美学”“中度工業美学”“轻度工业美学”可以看作从规模体量上对工业美学电影的一种认识[2]。不少学者围绕“艺术性与商业性二元关系”“历史维度下风格形成”等展开讨论,侧重点虽有不同,但关注的角度并未脱离电影生产、消费和传播环节等。

其三,为中国电影产业发展提供理论层面的方法论指导。有学者提出呼吁“体制内作者”的培养,新时代的电影导演要能够“戴着镣铐跳舞”,既能遵循电影产业机制与市场规律,又能很好地处理类型化、体制化、商业反响与作者风格之间的关系,并在积极探索类型电影创作和全产业链工业化体系配合协作的同时,亦能坚守独特的作者风格和自我表达[3]。一个成熟的电影工业体系,不仅要有资金和高新技术的加持,更重要的是整个电影生产要平衡好商业性与艺术性的关系,要努力实现高度的标准化、流程化和规范化。

(三)实践导向与学术争鸣

新时代的社会转向为电影工业发展提供了新语境,尤其是技术革新和媒介融合重塑了电影创作、生产、传播、消费的多维场景。电影工业美学遵循着“自下而上”的建构路径,体现出较强的理论适配性。

首先,电影工业美学理论体系与中国电影观念史的发展息息相关。2017年以来,以《战狼2》《湄公河行动》《红海行动》《中国机长》和《流浪地球》为代表,新主流电影的创作值得反思,这些作品引发多位学者以新主流电影为个案,用电影工业美学理论去解释市场上的“叙事新变”。其次,“新力量”导演的“类型化生存”是孕育“电影工业美学”观念的现实土壤之一,其推动着中国电影观念的历史转型。“新力量”导演各自践行着“工业化+本土化”的大胆实践,如开心麻花出品的《驴得水》《羞羞的铁拳》和《夏洛特烦恼》,受众定位精准且深谙“品味工业”的经济逻辑;再如,传统文化中位居边缘的民间传奇、志怪小说和盗墓文化等在近年来的国产奇幻大片中找到了现代转化方式,如《捉妖记》《寻龙诀》《妖猫传》和西游IP系列等。再次,“电影工业美学”虽然受到西方“技术美学”“工业美学”概念的重要影响,但也注入了对中国电影独特的美学理解。这种“工业美学”的主旨是对电影的“工业”特性、工业标准与美学要求、艺术品格和文化含量进行某种折衷,是一种大众化的、“平均的”、不凸显个人风格的美学形态。最后,作为一个新的理论,电影工业美学理论的建构过程也是一个理论“跨学科旅行”的过程,它不仅鼓励不同学科的学者加入讨论,而且也倡导学术争鸣的风气,这就为这一理论的“知识再生产”和“理论可持续发展”提供了契机。

总之,“电影工业美学”具有突出的实践品格,且致力于“中间层面的研究”,追求理性、务实以及发现问题和解决问题的功效。电影工业美学不是用抽象的哲学思辨来解释实践,而是选择专业化、应用性的理路阐释,这是电影理论建构过程中“再历史”的一种本土化尝试,是中国电影理论与中国电影实践富有深度并追求实效的对话。

三、“共同体美学”:

普适性、集合性与跨文化传播

“共同体美学”最早在2018年由饶曙光提出,他认为“电影语言的现代化和电影理论的现代化,其实就是要在当下构建一个创作者与观众的共同体……在一个更高的层面上实现作者的个人表达,通过这种互动的方式和更先进的技术手段,实现一个更高层面的‘共同体美学”[1]。与中国电影学派、电影工业美学比较而言,近3年来以“共同体美学”为中心论题的论文在数量上并不占优势(总计约50篇),但其重要性充分体现在理论的包容性与延展性上。在互联网引发电影业结构性改变以及世界格局变化的多重背景下,饶曙光等学者围绕“共同体美学”这一核心概念展开了持续而深入的探讨,并倡导以理论建构推动中国与世界的对话。

(一)基于CiteSpace的 “共同体美学” 数据可视化

从发文数量在2篇以上的机构结合作者个人发文贡献的数据来看,“共同体美学”构成了以饶曙光为主体的学术研究网络,其中,饶曙光发文数量达16篇(表5、表6)。

从研究主题来看,按照关键词的出现频次及中心度进行排名,词频数达到2次及以上的关键词有:中国电影、共同体、审美观念、电影美学、工业美学、叙事和伦理叙事(表7)。分析“共同体美学”的高频词会发现,除了“共同体”之外,它与“工业美学”存在一定交叉,而且其对“审美观念”“叙事”的关注也表明,“共同体美学”同步追踪电影实践的新发展,并且批判性、创造性、建设性和整合性地继承发展了既有电影理论和美学理论成果[1]。

对关键词进行聚类后所得模块值(Modularity)为0.9>0.3、平均轮廓值(Silhouette)为0.89>0.5,由此形成了以“电影语言”“第五代导演”2个关键词构成的网络(图4)。这种关键词网络的形成,表明研究者主要是以典型案例分析“共同体美学”的话语实践。例如,鲜佳以《我不是药神》《我和我的祖国》等为例论述了“社会共同体想象—探索社会共情的可能性及其局限”的观点[2]。黄望莉、崔芳菲以《流浪地球》和《疯狂的外星人》为例论述了“共同体美学”诉求下出现的伦理问题[3]。饶曙光、马玉晨聚焦医疗题材影视剧的类型创作与审美共同体、价值共同体的建构问题[4]。此外,动画电影作为电影的一个重要分支,其艺术表达与共同情感叙事空间的建构均受到关注,戏曲电影、新主流电影等也成为共同体美学的主要研究对象。

(二)理论原型与多重语境

从理论原型角度看,“共同体”概念有着较为清晰的历史进路,玛格丽特·巴特勒(Margaret Butler)的《英国与法国的电影与社区》(Film and Community in Britain and France: From La Regle du Jeu to Room at the Top)在对第二次世界大战期间和战后英法电影院的比较研究中聚焦“军人”“战俘”和“女性”等主题,较早使用了“Community”的概念,展示了电影如何处理归属感和疏离感、包容和排斥、统一和分裂等概念[5]。有学者在阐释斐迪南·滕尼斯(Ferdinand T?nnies)和本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)共同体理论的基础上,深入分析了“电影地域共同体”“脱域共同体”等概念。“共同体美学”建构时不但参考了这些既有的西方理论,也融合了中国优秀的传统文化,“是对历史的延续和对现实的呼应,是一个深具包容性、缝合性、辐射性的理论”[6]。

从现实语境角度看,“共同体美学”是基于中国电影历史坐标与当前全球方位而得出的学术判断。其一,中国电影银幕数的增长并未显著带动观影人次的上升,中国电影高质量发展亟需进一步了解观众的真正需求;其二,中国的现代电影实践需要与之相适应的电影理论对其进行体认、分析与阐发;其三,伴随着移动互联和媒介融合的加深,观众与作品的关系需要被重新审视,中国电影市场需要更加有效的方法论。因此,“共同体美学”的基本思路是立足于“我者思维”基础上的“他者思维”,在文本层面倡导“共同体叙事”,在产业层面坚持“共同利益观”,对电影的微观、宏观和相关方面都能产生良性互动[1]。

(三)内外视角与全域命题

从公众需求角度看,新冠疫情的持续肆虐和世界格局的变幻莫测,使人类社会面临的“不确定性”显著增加。无论是从促进国际文化交流的角度,还是为普泛意义上的抚慰人心,中国乃至国际观众都需要能引发共鸣、共情和共振的电影。如李建强着重分析了“情绪共情”和“认知共情”在以影像交互为表征的电影制作和鉴赏过程中的重要作用[2]。可见,“共同体”包含着超越历史、国别、民族和文化等的“普遍性”,展现了人们最真实、普遍的感情以及时代变化中人的挣扎与求索,因此为电影理论自身的走向提供了借鉴。

从研究范畴角度看,“共同体美学”作为一个开放性、全域性的命题,具有广阔的理论阐释和实践推进空间。许多学者从社会学、人类学、心理学和语言学等角度予以探析,在学科的交叉复合中丰富了理论视域。“共同体美学”研究涵盖民族和区域电影研究,诸多学者从地缘关系、历史渊源和文化背景等角度切入,阐释不同区域电影的多样化以及市场规律。典型的有香港电影美学共同体研究、共同体美学与亚洲电影、粤港澳电影的共同体美学研究等。例如,在《地域电影、民族题材电影与“共同体美学”》一文中,学者们围绕新疆电影、西藏电影和“十七年”电影等发表了独到新颖的见解[3]。

可见,“共同体美学”的焦点在于跨文化传播中电影话语体系的建构,更在于人类共同价值的中国表达,它既涵化民族精神与中国经验,又与世界电影艺术经验、美学经验和文化经验“相约相通”。在构建人类命运共同体的框架之下,“共同体美学”深挖人类共同情感与价值取向,其实践指向、集大成性对于指导中国电影实践具有极强的针对性,尤其可为中国电影“走出去”过程中减少文化折扣提供有益启示。

余论:中国本土原创电影理论体系

建构的评述与展望

“中国电影学派”“电影工业美学”“共同体美学”均是立足于世界电影格局与中国电影实践的原创性理论成果。三者共同描摹了中国电影本土实践与理论思考的全景,形成了多元争鸣、相互促进的学术场域,为本土原创的中国电影理论体系建设拓展了空间。

(一)“理论自觉”问题下的對话互促

中国电影的“问题”是涉及历史、文化、艺术、产业和机制等诸多“中国问题”的一个截面。“问题意识”是“中国电影学派”“电影工业美学”“共同体美学”的共有品格。在新的全球文化格局中,中国电影不仅要满足国人的精神需求,更需直面全球市场的考验。因此,清醒地认识到中国电影与外国电影的显著差异,不再依赖于西方文化语境中的电影理论与方法,进而从我国电影的独特性中发现“问题”,由此建设秉持本土文化立场、又能被世界接受的话语体系,凸显了不言自明的“理论自觉”。

“中国电影学派”“电影工业美学”“共同体美学”的研究切入点不同,理论阐释角度和指向性也各有侧重。从目前取得的成果来看,三个理论派别初步形成了较为系统的理论体系。每个理论派别都不是僵化封闭的系统,而是基于自身核心议题,在文化、艺术、技术、产业和观众等多个复杂系统中不断尝试完善自主的多元结构与丰富层次。“中国电影学派”以文化传统与民族特质为理论根基,试图从宏观层面打通历史与现实的电影理论;“电影工业美学”则对当前实践中的新形态(如“新主流电影”)给出了有力阐释;而“共同体美学”则避开商业电影、艺术电影、先锋创作和娱乐电影等类型电影的对立,意在建立影像认知的哲学性审美观照。尽管聚焦点不同,但三个理论派别的研究队伍、关涉主题互有交叉,彼此之间并不存在“泾渭分明”的界限。“中国电影学派”的提出基于2017年以来中国电影市场新业态对新理论的迫切需要,“电影工业美学”与第六代导演之后“新力量”电影的兴起密切相关,“共同体美学”则探讨在全球影业发生结构性变化之际如何拓展中国与世界的对话。三个理论派别面对相同挑战选择了各自独特的理论路径,它们在应对电影市场新技术、新现象和新生态过程中做出不同程度的理论创新,三者之间构成非竞争性的对话、互补和共促关系。

(二)研究队伍的提质扩容

无论是“学派”还是“流派”,处于核心主导地位的、具有代表性的理论名家都必不可少,与之对应的则是强辐射力的研究机构、相对稳定的研究团队,以及体系化的学术观点与标志性的学术成果。就现状而言,要建成同时满足上述要素的电影理论学派尚有待更长时间的积累。当前中国电影理论研究队伍中的新生力量虽然不断增加,但“突破性”研究成果尚不多见。“老”强“少”弱,“学界”多“业界”少,这不仅影响到中国电影理论研究的长远发展,而且直接削弱了理论之于实践的效力。理论体系建设应当与产业实践同向发展、同步前行,理论与实践的关系也不能止于解释、提炼和对话,而应真正触及电影实践中的核心命题、具体难题。当前“业界”研究人员的缺失,使关涉实际创作、产业运作的理论研究成为突出短板。因此,中国电影理论体系建设不仅要从宏观、中观层面展开,也不能缺少对微观层面、“技术性”应用问题的研究。2021年11月,国家电影局正式发布《“十四五”中国电影发展规划》,对未来5年中国电影整体发展进行了谋篇布局,这无疑对中国电影理论体系的建设提出了新要求。“中国电影学派”“电影工业美学”“共同体美学”的联袂登场,不啻为中国电影理论界在特定时期共同打造的 “学术研究共同体”。作为一场电影理论自觉的学术行动,它旨在突破西方理论范畴和逻辑框架,探寻中国电影的民族特性、审美品格和发展路径,这既是对“不忘本来、吸收外来”的文化建设理念的贯彻,也是对全球视域下中国电影“面向未来”的重新想象。当然,构建能够有力指导中国电影实践,以及能够有效与世界对话的本土原创性电影理论体系,仍将是一个长期、复杂和动态的过程。

本文系国家社科基金艺术学一般项目“智媒时代视听内容生产与价值体系建设研究”(项目批准号:22BC045)阶段性成果。

责任编辑:赵东川

[1] 王荣辉:《李岚清:期待出现能影响世界的中国电影学派》,https://china.huanqiu.com/article/9CaKrnJQEBS,2022年12月1日。

[1] 模块值(Modularity)和平均轮廓值(Silhouette)是网络模块化程度的两个重要指标,模块值(Modularity)在0到1之间,通常需大于0.3,值越大,表示网络中模块越独立;平均轮廓值(Silhouette)在-1到1之间,一般该值需大于0.5,值越接近1,则说明模块越独立。参见肖荻昱:《基于CiteSpace的图书馆智库服务研究可视化分析》,《图书馆工作与研究》2018年第11期。

[1] 胡智锋:《“新时代中国电影学派”的历史逻辑、现实依据与未来理念》,《北京电影学院学报》2021年第6期。

[2] 李道新:《左翼电影的生机、优良传统的确立与中国电影的学派标识》,《当代电影》2021年第1期。

[3] 潘源:《中国电影意象美学的历史脉络—中国电影学派理论民族化建构探析》,《艺术学研究》2019年第2期。

[4] 高超、孙立军:《“中国学派”动画电影中的东方神韵及其现实意义》,《北京电影学院学报》2018年第6期。

[1] 侯光明:《中国电影学派的研究进展与未来展望》,《北京电影学院学报》2021年第10期。

[1] 陈旭光:《“电影工业美学”与“中层理论”的观念及方法论—“电影工业美学”的理论资源与方法论阐述之一》,《民族艺术研究》2020年第5期。

[1] 陈旭光、李立:《“电影工业美学”争鸣的理论价值》,《中国文艺评论》2020年第7期。

[2] 陳旭光:《电影工业美学”的分层与电影生产的分流和多样化》,《现代视听》2021年第10期。

[3] 陈旭光:《新时代 新力量 新美学—当下“新力量”导演群体及其“工业美学”建构》,《当代电影》2018年第1期。

[1] 饶曙光:《构建“共同体美学”—关于电影语言、电影理论、现代化与再现代化》,《当代电影》2019年第1期。

[1] 饶曙光:《实践探索、理论集成与传统承继—再谈共同体美学的三个维度》,《上海大学学报(社会科学版)》2021年第2期。

[2] 饶曙光、刘晓希:《抒情传统与诗性正义:共同体美学视域下的中国电影叙事伦理》,《广州大学学报(社会科学版)》2020年第3期。

[3] 安燕:《中国电影“共同体美学”的本体论进路》,《电影新作》2020年第6期。

[4] 饶曙光:《观察与阐释:“共同体美学”的理念、路径与价值》,《艺术评论》2021年第3期。

[5] 饶曙光、刘晓希:《抒情传统与诗性正义:共同体美学视域下的中国电影叙事伦理》,《广州大学学报(社会科学版)》2020年第3期。

[6] 安燕:《中国电影“共同体美学”的本体论进路》,《电影新作》2020年第6期。

[1] 饶曙光:《观察与阐释:“共同体美学”的理念、路径与价值》,《艺术评论》2021年第3期。

[2] 李建强:《电影共同体美学建构的心理学进路》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期。

[3] 饶曙光、李道新、赵卫防、胡谱忠:《地域电影、民族题材电影与“共同体美学”》,《当代电影》2019年第12期。