耐渍甘蓝型油菜(Brassica napus)种质筛选与评价

孙文韬,张志浩,张古月,任广鑫,于澄宇

(西北农林科技大学 农学院,陕西杨陵 712100)

渍害即湿害,指土壤水分过饱和,超过田间持水量,使作物根系或全株长期生活在嫌气环境中,因缺氧导致其一系列生理代谢过程改变,严重危害作物生长发育及产量形成的现象[1]。油菜是世界各地广泛种植的油料作物之一[2],中国是世界油菜生产大国,长江流域是中国冬油菜栽培的主要区域,其产量和面积约占全国的90%[3]。然而,该区域常年湿润多雨,尤其3、4、5月多发阴雨天气,与油菜产量形成的关键时期重合,加之产区实行水旱一年两熟制度,油菜-水稻轮作使得土壤黏度增大、通透性变差,更加容易导致渍害的发生;同时,因为田间较高的湿度,春季较高的温度,导致渍害与病害常常相伴而生[4-5],这更加危害油菜产量构成因素的形成和物质积累,易造成大幅减产和油菜籽品质不佳的问题。更为严重的问题是,近年来随着农村劳动力转移和产业结构调整,轻简化种植成为长江流域冬油菜栽培方式演变的主流方向[6],传统解决苗期渍害的主要手段-育苗移栽已经逐渐不适应产业要求,油菜直播比例正在逐年增加且必将成为主要栽培方式[7],这导致苗期渍害一跃成为直播油菜成苗(seedling establishment)的卡脖子问题。

目前学界对油菜耐渍的研究总体较少,主要集中在耐渍油菜种质筛选鉴定以及渍害对油菜生理、产量和品质的影响上,而油菜耐渍分子遗传和基因定位方面的研究进展缓慢[8-9]。

在油菜材料渍性鉴定方面,前人所用方法不尽相同。Burgos等[10]选取发芽小麦种子进行水淹胁迫以研究其耐渍性,对后来国内耐渍油菜鉴定工作产生较大影响。范其新等[11]在发芽期对油菜露白种子水淹24 h,通过其后续生长情况以鉴定耐渍性,但此方法采用滤纸床以进行材料的后续培养,由于根系因淹水而受损,子叶较重等因素,导致幼苗不能正常固定,产生试验误差。而后陈洁等[12]、张学昆等[13]在快速筛选甘蓝型油菜耐渍材料时,对其方法进行改良,仍取发芽期露白种子水淹处理,但以细砂床代替滤纸床固定幼苗,且将水淹时间缩短为12 h进行渍性鉴定,取得良好效果。李云等[14]对50份油菜种质材料在苗期进行渍性鉴定,在幼苗子叶长至平展时全淹6 d以模拟渍害胁迫,将鉴定结果与已知耐渍系数的材料比较,初步建立了一套油菜苗期渍性筛选的方法。Lee等[15-16]在幼苗两叶期渍水,胁迫时间存在36 h、72 h、3 d和6 d的差异。张树杰等[17]则采用盆栽试验,在幼苗四叶期定苗,五叶期开始时长分别为3 d、6 d、9 d的渍水处理。李玲等[18]更是从五叶期开始进行了长达31 d的渍水胁迫以研究其对冬油菜生长生理的影响。以上均是通过室内试验模拟田间渍害胁迫,因其试验过程中的环境因子可控与稳定等特点,成为目前主要的油菜耐渍鉴定研究方法,但也不乏存在学者直接通过大田试验进行油菜耐渍性鉴定,如Ploschuk等[19]通过大田试验探讨小麦、大麦、油菜、豌豆在营养期和生殖期遭遇渍害时表现出的耐受性差异。陈娟妮等[20]通过田间渍水胁迫对32份长江流域主要甘蓝型油菜品种进行渍性鉴定,成功筛选出强耐渍性品种6个,弱耐渍性品种3个,并根据试验结果,认为根系活力、总干质量、脯氨酸含量可以作为甘蓝型油菜苗期渍性鉴定的指标。

对油菜材料进行大范围筛选与渍性鉴定,以获得具有高耐渍性的油菜资源,是选育耐渍油菜品种的基础,这对于减轻渍害在长江流域油菜生产中造成的巨大经济损失具有重要意义。本研究总结前人的耐渍性油菜筛选与鉴定方法,结合实际加以改进,针对性地选择育种过程中选育的稳定自交系和骨干亲本并对其进行渍性鉴定,以期为后续油菜耐渍定向改良,培育耐渍高产油菜品种提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选取130份甘蓝型油菜材料,其中26份为投入生产的常规品种,104份为西北农林科技大学农学院油菜团队选育的稳定自交系和骨干亲本。

1.2 供试油菜材料的渍性鉴定

参照李云等[14]与许晶等[21]的方法,并将前期不同处理方法的预试验结合实际情况加以改进,最终确定渍性鉴定分为发芽、砂培、淹水、排水培养、鉴定5个步骤。

发芽:每份材料选取80 粒饱满、大小均匀、无病害的种子,放入内含两层滤纸、直径10 cm的无菌培养皿中,以无菌蒸馏水润湿后放入光照培养箱中,设置为光照16 h/d,恒温25 ℃,湿度75%,培养48~72 h。砂培:待胚根突破种皮1~2 cm后,挑选外形良好、生命力强的幼芽转移至预先消毒、盛有石英砂的塑料杯中。淹水:待幼苗生长至子叶平展时,加以无菌水全淹没至距幼苗顶部2 cm处,之后每天检查保证水位高度,处理6 d。排水:倾倒排出多余水份后继续正常培养3 d。鉴定:记录幼苗死亡、存活等健康状况,统计活苗率(Survival rate,SR)。每个材料均设4 个重复。淹水处理之前与排水处理后每12 h逐一检查水分及幼苗生长情况,保证供水维持在适宜水平,及时排查与记录非正常现象。

由于耐渍鉴定方法繁多,受试油菜材料存活、死亡标准未见严谨定义。本研究鉴定工作主要围绕恢复生长后的叶片生长情况(是否卷曲皱缩、变色、形成渍水斑、掉落、渗出内容物等)、茎形态质地(是否弯曲、褪色、易折断等)、根系扩展程度、幼苗整体形态建成等方面展开。

1.3 不同耐渍性材料的生理差异比较

选取极耐渍材料Ning1038(渍水活苗率 100.00%)与不耐渍材料Q5005-L(渍水活苗率 41.38%)进行水淹胁迫培养,共设2个处理:对照(CK)正常培养,未进行渍水处理;渍水6 d(T)。每个处理设4个重复。形态方面,测定株高、根长、地上部鲜质量、根鲜质量4 个指标,随机选取15株取其平均值,并计算相对活力指数。抗氧化酶活性方面,超氧化物歧化酶(SOD)活性测定采用氮蓝四唑(NBT)光化还原法,以抑制50%光化还原反应所需酶量为1 个酶活性单位(U);过氧化氢酶(CAT)活性测定采用紫外吸收法,以A240每分钟变化0.1为1 个酶活性单位(U);过氧化物酶(POD)活性测定采用愈创木酚比色法,以A470每分钟变化0.01为1 个酶活性单位(U)。

相对活力指数=(处理幼苗成苗率×处理幼苗茎长)/(对照幼苗成苗率×对照幼苗茎长)

1.4 数据分析

采用SPSS 19.0进行数据处理及统计,方差分析按照单因素完全随机设计进行,Duncan氏新复极差法检验处理材料间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 渍水对油菜活苗率的影响

如表1 所示,受试材料渍水处理后活苗率普遍在50%以上,主要集中在60%~90%,约占总材料的2/3。对渍性统计结果进行单个样本K-S检验,P值=0.686>0.05,表明130份油菜材料的活苗率呈近似正态分布。

表1 130份材料渍水后的活苗率Table 1 Survival rate of 130 B.napus accessions after waterlogging

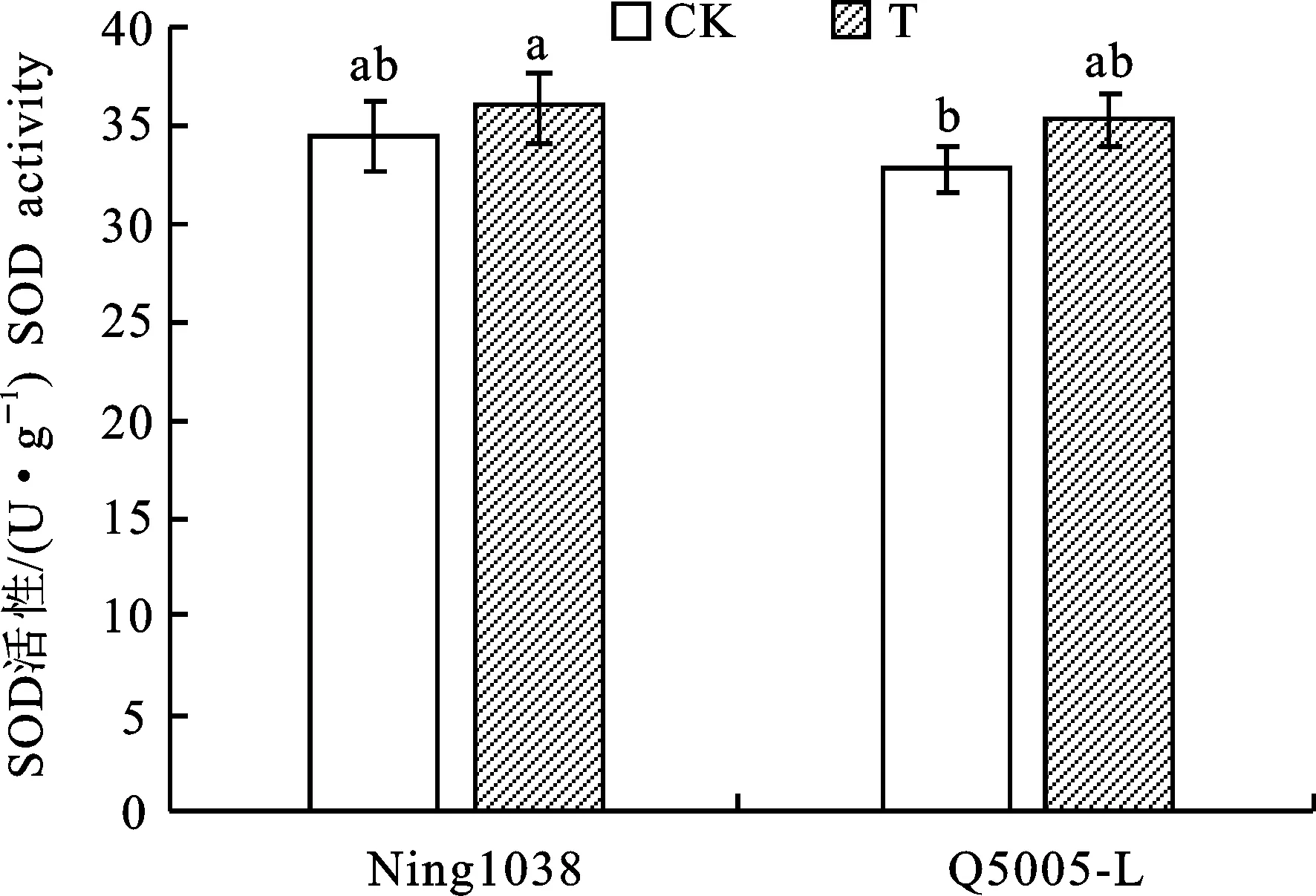

根据结果把试验材料划分为5个等级:极耐渍(SR=100%)、耐渍(80% 图1 130份材料耐渍等级划分Fig.1 Classification of waterlogging tolerance grades of 130 accessions 图2 130份材料活苗率的频数分布直方图Fig.2 Frequency distribution histogram of survival rates of 130 accessions 由于自行建立渍性鉴定方法可能存在事实偏差,为确认试验方法可重复与渍性鉴定结果的客观性,选取16份代表材料进行新一轮重复验证(表2)。结果表明,大部分材料2 次渍性鉴定结果均无显著差异,而Arm11与M267a前后2 次鉴定结果差异极显著,推测是由于以上两份材料种子的生活力下降所致。2次鉴定间存在1 a时间间隔,复筛阶段明确观察到Arm11与M267a在发芽至淹水前表现出的生活力与其他材料相比有所不足。为求证上述猜想,针对异常材料Arm11与M267a的第2 次重复鉴定迅速开展。结果表明,Arm11复筛1活苗率(75.36%)与复筛2活苗率(78.87%)、M267a复筛1活苗率(66.67%)与复筛2活苗率(74.29%)在0.01水平上均无显著差异,因此,可以认为本研究的渍性鉴定结果具有客观性。 表2 重复鉴定对比结果Table 2 Comparison results of repeat identification Ning1038与Q5005-L水淹胁迫后反应分化明显(图3)。形态指标方面,由表3可知,Ning1038茎长、地上部鲜质量、根鲜质量3 个指标均维持在正常水平,相较对照而言无显著差异,Q5005-L的4 个指标与对照在0.01水平上有显著差异,表明水淹胁迫对Q5005-L的生长过程产生较大负面作用,严重影响其正常生长。此外,上述两种材料在水淹7 d后根长都发生显著变化,分别相较对照缩短25.9%和27.7%,表明无论是高抗材料或是敏感材料,渍害发生后根系都会受到较大影响。 图3 排水初期Ning1038与Q5005-L形态分化Fig.3 Morphological differentiation between Ning1038 and Q5005-L at initial stage of drainage 表3 形态指标测定结果Table 3 Measurement results of morphological index 抗氧化酶活性方面,如图4、5、6所示,材料间SOD、POD、CAT活性变化各有特点。渍水处理后,Ning1038和Q5005-L的SOD活性都有所增加,但差异不显著;两种材料的POD活性则均表现为降低,分别下降10.9%和34.3%;CAT活性方面,Ning1038处理与对照间无显著差异,而Q5005-L处理后CAT活性表现为下降。以上现象可能是因为Ning1038相较于Q5005-L有着更强生理机制,在渍害胁迫下能更好地维持抗氧化酶系统正常运转。SOD是植物体内清除活性氧自由基的第一道防线,在渍害胁迫下,H2O2既能通过SOD催化超氧阴离子自由基产生,又能通过幼苗受损直接产生,短时间内H2O2含量骤增意味着要消耗更多的CAT与POD,而Ning1038强大的生理机制使其能够维持酶保护系统相对正常运转,因此,相较于Q5005-L,POD活性下降幅度更小,甚至能维持CAT活性处于正常水平。 图4 处理后两种材料SOD活性Fig.4 SOD activity of two accessions after treatment 图5 处理后两种材料POD活性Fig.5 POD activity of two accessions after treatment 图6 处理后两种材料CAT活性Fig.6 CAT activity of two accessions after treatment 在比较高抗与敏感材料间形态差异时,渍水处理后,Ning1038根系无论在根长还是支根与根毛的数量上都胜于Q5005-L,吕艳艳等[22]、张学昆等[23]在油菜耐渍性鉴定研究中,曾观察到相似的现象,因此笔者推测,维持根系正常生长并保持一定的根系活力,是耐渍油菜材料对抗外界水淹胁迫的有效手段之一。相对活力指数是前人进行油菜耐渍性评价时常常使用的指标[24],本次评价同样引入。结果表明,极耐渍材料相对活力指数为1.01,不耐渍材料为0.34,反映出二者抵御渍害胁迫的能力差异。陈洁等[12]将相对活力指数大于0.7的材料划分为高耐渍,0.3~0.7的材料为中等耐渍,小于0.3的为不耐渍;李浩杰等[8]鉴定的强耐渍材料相对活力指数平均为0.79,弱耐渍材料平均为0.28,本文结果与上述研究具有一致性。 植物体内的抗氧化防御过程是一种非常复杂的生理现象。Tang等[25]以玉米为例,研究植物耐渍生理机制,提出耐渍型ZH32在渍害诱导的氧化伤害中表现出更为强大的生活力,在一定程度上是因为它能维持较高的抗氧化酶活性。在甘蓝型油菜水淹胁迫后的抗氧化酶活性变化方面,以往研究结果并不完全一致。水淹胁迫后,油菜幼苗自由基活性氧逐步积累,引起SOD活性升高,以求维持相对稳定的活性氧代谢平衡,这是同类研究中观测到的普遍现象[18,22,26],但其上升幅度各有差异,本文中SOD活性增加幅度较小。张学昆等[23]观测到渍水处理后耐渍材料POD活性升高,敏感材料POD活性大幅降低,而本文不耐渍材料Q5005-L POD活性同样大幅下降,但极耐渍材料Ning1038 POD活性也有所降低,李阳阳等[9]观测到 POD活性却均为显著升高。张树杰等[17]、李玲等[18]进行了更长时间的水淹胁迫,然而得出的结论大相径庭,前者发现随着渍水时间延长,油菜叶片SOD、CAT活性在9 d内呈先降低后升高的趋势,后者观测到SOD、CAT活性却表现为先显著升高,后显著降低,且转折点在第13天。各类研究在供试材料、试验条件、试验方法等方面存在差异,导致检测结果各不相同,但上述种种差异从抗氧化防御系统层面揭示,甘蓝型油菜在耐渍性上存在丰富的遗传变异。 文章自行建立油菜渍性鉴定方法,有如下两个突出问题: 第一,室内能否模拟田间渍害,以较为准确的试验结果应用于生产实践。张学昆所在研究团队[11-13,21,23-24,27]以油菜露白种子为材料,采用发芽期室内水淹胁迫模拟田间渍害,在甘蓝型油菜耐渍性方面开展了一系列相关研究,育成以‘阳光2009’为代表的多个高产高抗国审油菜品种。李浩杰等[8]分别采用室内水淹渍害和田间渍害对甘蓝型油菜材料进行渍性比较试验,前后一致的鉴定结果是证明实验室条件下筛选、鉴定甘蓝型油菜耐渍材料可行的有力证据。 第二,苗期油菜的耐渍能力能否代表本品种(系)的耐渍性。Zou等[27]对油菜不同生育时期的耐渍性进行研究,发现发芽期和苗期的耐渍性与成熟期一致。李云等[14]为建立一套室内苗期油菜耐渍能力的快速筛选方法,利用已知耐渍性的高抗材料‘中双9号’‘中双7号’和HO102与敏感材料GH01、95-3进行新方法的重复鉴定,筛选结果无论在油菜形态或是生理方面均能得到验证,表明新的苗期筛选方法具有可行性。此后,江苏省农业科学院经济作物研究所油菜团队沿用此法室内模拟甘蓝型油菜苗期渍害,开展油菜耐渍生理及性状遗传规律研究[22,28-29],本文同样有所参考。其他作物方面,孙慧敏等[30]以苗期相对死苗率为主要指标鉴定大豆耐渍性,揭示其遗传变异特点。本文选择苗期而非发芽期开展油菜渍性鉴定,一是考虑尽量与田间生产相结合,因为直播油菜容易遭遇苗期渍害,前人进行大田试验时,常常选择苗期水淹胁迫以研究渍害相关问题,例如苗期渍害对直播冬油菜氮肥利用与最终产量的影响[31-32];二是实际试验过程中,难以客观判断露白种子生长情况,会额外增加除渍水以外影响材料正常生长的干扰因素,而选取子叶长至平展的健壮幼苗进行渍水处理,方便观察选取生命力强的个体,有效避免弱苗影响。 需要指出的是,本文仅依靠苗期渍害处理后幼苗的存活率确定材料耐渍能力,并未对受试油菜材料进行后续大田鉴定。尽管室内模拟田间渍害已成为一种广泛应用的研究方法,但评价油菜耐渍能力归根结底是要运用于生产实践,因此探讨渍害问题更关键的是落实到对产量的影响上[33]。由于渍害的负面影响存在一定的滞后性[34-35],油菜材料生育后期的恢复生长情况是否与苗期解除渍害3 d后的状态一致,材料间最终产量受渍害影响程度与本文划分的耐渍等级是否完全吻合有待进一步研究与探索。 目前作物渍性鉴定方法繁多,尚未建立普遍应用的统一标准[36]。如上文所述,前人所用油菜渍性鉴定方法各不相同,总体上可归纳为大田种植鉴定和室内模拟鉴定、以发芽期和苗期为代表的不同生育时期鉴定、提供一定外源养分和不提供养分(除水以外)的鉴定,并且以上3种类型分别在其具体鉴定方法上同样存在诸多细节差异,众多方法的最大共同点在于它们均向受试材料提供一定程度的渍害选择压力以得到相对合理的鉴定结果。这种现象使得不同单位和不同研究者之间的鉴定试验更多偏向于定性分析,只能得到对具体油菜材料耐渍能力强弱与否的模糊判断,各个鉴定结果之间由于试验方法和鉴定标准不同,无法进行统一定量比较,这让其参考价值和中国耐渍油菜种质资源筛选效率大大降低。另一方面,无统一标准会导致不同研究者对同一份油菜材料进行多次重复鉴定,造成资源浪费,结果的权威性亦有待提升,例如常规油菜品种‘中双11号’,经过陈娟妮等[20]大田鉴定、许晶等[21]室内发芽期和本文室内苗期鉴定后,仍仅能判断‘中双11号’具有较强耐渍性。 未来应当推动油菜渍性鉴定向着标准化、规范化方向迈进,形成统一的鉴定方法和参考指标,以提高耐渍油菜种质资源的筛选效率,强化渍性鉴定结果的可靠性,节约科研资源。 本文对130份甘蓝型油菜材料进行渍性鉴定。结果表明,受试油菜材料普遍具有对渍害的一般耐受性,在耐渍性上存在丰富遗传变异。‘阳光2009’作为目前生产上主推的常规品种,耐渍能力突出。耐渍性强的自交系有Ning1038、CarinataZS11、D黄、Arm-Z11、FuC、Z18782、11293AF、Arm11等,几个新选育的恢复系6611C、Q99AF、Za9C等耐渍性也较好。对渍害极为敏感的材料有澳洲的Jade、中国北方选育的D615、Z532AF等。生理特征比较结果表明,渍害发生后,材料间表现的耐渍性差异在一定程度上与根系活力和抗氧化酶活性有关。本文结果为后续油菜耐渍定向改良,培育耐渍高产油菜品种提供参考依据。

2.2 试验结果的重复性验证

2.3 材料间形态指标的比较

2.4 材料间抗氧化酶活性的比较

3 讨 论

3.1 耐渍油菜筛选研究的比较分析

3.2 渍性鉴定方法评价

3.3 油菜渍性鉴定现状与展望

4 结 论