政府监管、社会监督与企业质控:政绩理性的逻辑

李想 丁加齐 徐婷婷

摘 要:产品质量同时受到企业质量控制行为和政府监管行为的影响。近年来,中央更加注重地方在质量监管上的工作成效,但地方监管不力、企业质控不足的现象仍时有发生。研究地方政企互动的已有理论在逻辑上的推论与这一现象相悖。通过提出“政绩理性”的地方官员行为逻辑,构建一个包含事前监管、事后监督的地方政企博弈模型,分析博弈的精炼贝叶斯均衡和比较静态,研究发现:当社会监督较弱时,地方官员为了在考核中获得好评,有可能包庇低质量的企业,将产品顺利销售的结果汇报为质量监管的政绩,地方政企之间并不发生此长彼消的交易。仅仅在官员内部考核中加大对质量监管的重视,未必能调动地方的监管积极性。为激励地方严格监管、企业高水平质控,实现高质量产品的有效供给,需要多方面的制度支持,其中社会监督同时扮演“发力点”与“受力点”的角色。

关键词:产品质量;政府监管;政企互动;政绩理性;社会监督

一、引言

高质量产品的有效供给,既是宏观经济高质量增长的微观基础(程虹和李丹丹,2014),也是经济高质量发展的内在要求(汪同三,2018;魏敏和李书昊,2018;李金昌等,2019;张占斌和毕照卿,2022)。改革开放以来,伴随着经济社会的发展,我国的产品质量水平也得到了提升。2017年《中共中央国务院开展质量提升行动的指导意见》给出评价,“经过长期不懈努力,我国质量总体水平稳步提升,质量安全形势稳定向好,有力支撑了经济社会发展”,但也同时指出,“我国经济发展的传统优势正在减弱”、“特别是中高端产品和服务有效供给不足,迫切需要下最大气力抓全面提高质量,推动我国经济发展进入质量时代”。党的十九大报告明确提出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,必须坚持质量第一、效益优先,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。因此,面对新时代背景和高质量发展阶段,研究高质量产品的有效供给和保障机制有明显的现实意义。

产品质量是产品的一组固有特性满足需要的程度,通常表现为正向的质量收益和负向的质量伤害(程虹和李丹丹,2014;程虹,2015)。在现实中,产品质量在供需双方之间往往存在不同程度的信息不对称(Darby和Karni, 1973),按照早期公共利益学派的观点,市场的自发力量难以保障高质量产品的有效供给,需要政府力量的介入以纠正市场失灵(Pigou, 1920;Posner, 1974;Breyer, 1981;Noll, 1989;Dixit, 1998)。因此,产品质量高低不但受到企业质量控制行为的影响,也受到监管者的质量监管行为的影响。然而,近年来国内食品药品安全等产品质量领域的一个典型现象是:一方面,三鹿奶粉、双汇瘦肉精、长生疫苗、土坑酸菜等产品质量事故的媒体报道表明,相关企业在质量控制上投资不足、疏于日常管理,而监管部门尤其是地方政府监管者则疏于职守,甚至存在包庇低质量企业的情况(刘亚平,2011;龚强等,2015)。另一方面,在尚未爆发重大质量事故的时期,行业协会或监管部门发布的报告通常宣称,这些行业的产品质量或监管已得到明显改善,甚至达到较高水准(“奶及奶制品质量监督检验测试中心”2016年起每年发布《中国奶业质量报告》,报告指出,中國奶业质量安全近年已“达到历史最好水平”,“即使与国际先进水平相比,中国奶产品整体安全状况也已经达到很高水平”。长生疫苗事件曝光之前,自2006年起全面执行的疫苗“批签发”制度一直被视为与国际接轨的高水平监管体系(事前的报道可参见www.sohu.com/a/228598358_387211;事件处理参见www.ccdi.gov.cn/yaowen/201902/t20190203_188326.html)。土坑酸菜事件的典型特征,参见本文第五节分析。)。但是,与之形成反差的是:一方面,面对国内企业和监管部门的质量承诺及背书,民众对本土企业产品质量始终缺乏信心,出国购买或“海淘”国外产品的情形屡见不鲜(王永钦等,2014;李想和石磊,2014;刘瑞明等,2017);另一方面,事故爆发所揭露的质控不足、监管不力又与事故前企业及监管者的“高姿态”形成鲜明对比。对于供需双方在出事前在产品质量评价上的反差,以及质量供给方在出事前后的行为落差,如何从经济学角度提供解释?如果企业高水平质控、地方政府严格监管是值得追求的社会发展目标,那么,在制度政策上需要提供怎样的支持?

对产品质量高低这一结果层面的问题的研究,离不开行为层面对企业质控和地方质量监管的分析,后者涉及监管者和被监管对象的行为逻辑及相互关系,这一直是规制经济学的研究主题。不同于早期公共利益学派对监管者全知全能并追求社会福利最大化的“规范性假设”,一些学者放松了监管者全知全能的设定,发现被规制企业拥有的私人信息将导致逆向选择与道德风险,从而即使对追求社会福利最大化的监管者来说,最优规制设计下的结果也难免效率损失(Baron和Myerson, 1982;Laffont和Tirole, 1986, 1988;Demski和Sappington, 1987;Spiller, 1990)。另一些学者强调,现实中监管者未必关注社会福利,可能出于对自身个体利益的理性计算,在谋取规制租金的同时被企业等利益群体俘获,上级委托人即使意识到这一点并对规制方案进行针对性设计,也难免会有效率损失(Stigler, 1971;Peltzman, 1976;Becker, 1983, 1985;Tirole, 1986;Laffont和Tirole, 1991, 1993;Armstrong和Sappington,2007)。随着研究的深入,越来越多的学者强调,应该打开监管组织的内部结构,重视监管者个体对“政治职业生涯”等超越短期经济收益目标的理性诉求,重视规制政策从制定到执行各环节的“政治过程”,研究这些因素对企业行为和规制绩效的影响,将长期的政治均衡纳入规制政策的动态效率分析中(Noll, 1989;Tirole, 1994;Dixit, 1998;Acemoglu和Robinson, 2013)。对于发展中国家的规制问题,有学者指出,现有规制理论不够重视这类国家与发达国家在制度环境上的差异,无法很好地解释发展中国家在监管领域的典型现象,难以有效指导当地监管政策的设计,并强调,需要从理论上细致刻画这些国家的监管者的政治目标和约束(Laffont, 2005;Estache和Wren-Lewis, 2009)。

与规制理论的以上发展方向一致,一些学者注意到中国地方官员的个人动机,从政企博弈的角度对地方政企行为展开分析,以解释国内煤矿安全生产、食品安全等领域的典型现象。这一分支的代表,是“政企合谋”理论与“政策性负担”理论。在Tirole(1986)的“委托-监督-代理”模型的基础上,聂辉华和李金波(2006)聚焦中央地方两级政府与企业的财税关联,构建“最优防范合谋”模型,以此为基准,从政企合谋角度对我国一定阶段经济高增长率与高事故率并存的现象提供了解释(作为拓展,聂辉华和张雨潇(2015)、尹振东和聂辉华(2020)研究中央政府在防范合谋与默许合谋之间的选择问题,前者聚焦集中或分权下的合谋防范效果,后者聚焦地方政府在招商引资与安全审批上的权衡。因三篇理论文献对于地方政企关系的基本建模方式类似,本文着重概括聂辉华和李金波(2006)的逻辑。)。這一理论的推论是,改变片面强调GDP的官员考核制度,加大对安全生产的重视程度,将化解地方政企的租金交易,达到安全生产、严格监管的目的。与之不同,在龚强等(2015)的政策性负担理论中,地方政府关心民众在食品安全上的真实效用,但也承担了维护地方经济增长及就业等经济方面的职责。从而当经济工作带来较大压力时,地方就不得不包庇低质企业,以牺牲食品安全为代价确保完成经济任务。此时,地方政府包庇企业的动机来自经济工作上的“政策性负担”。这一理论的机制不同于合谋理论,但也有类似的推论:在考核中加大对当地食品安全水平的重视程度,能够降低经济工作的政策性负担,进而达到严监管、高质控的目的。

然而,政策性负担理论与合谋理论却并不能很好地解释最近几年我国在质量监管领域的新情况。一方面,近年来,中央已经非常重视经济发展的质量,并将与高质量发展密切相关的食药品安全监管、环境治理等事务作为地方政府绩效考核的重要内容。但另一方面,2016年西安市和2019年成都市环境监测数据造假等事件表明,地方政府为了实现在质量监管上的绩效目标,可能缺乏动力采取实质行动,而选择在这类工作上弄虚作假、欺骗上级(西安事件的报道参见2017年7月18日央视《焦点访谈》“莫给环保数据‘戴口罩”。对于当地环保数据造假的原因,受访的“西安市铁腕治霾督查考核问责工作领导小组”人员指出,这是“为了考评排名更好一些,取得更好的政绩”。成都事件类似,参见2019年11月21日媒体报道(www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5020782)。)。2017年“长生疫苗事件”也说明,在明知中央对药品安全高度重视的情况下,监管部门或地方政府仍然可能包庇低质量企业,利用自身信息优势欺瞒中央。这就与上述两种理论有关官员考核的政策推论形成反差。那么,是什么原因造成理论与现实的差距呢?在地方政府包庇低质企业的行为背后,除了为获得和企业私下交易的好处或迫于经济工作上的任务压力这两种动力机制外,是否还存在其他的解释逻辑?

上述现象的特征是,在行政组织内部,下级成员的注意力或工作目标会根据上级关注的内容做出适应性的调整,并且可能利用自身掌握的信息优势争取良好表现,甚至在此过程中“创造”出“政绩”,但后者未必是上级期望的工作实效。这一逻辑已得到学界的重视:荣敬本等(1998)、王汉生和王一鸽(2009)与周黎安等(2015)强调了自上而下的压力对地方官员行为的影响;周黎安(2004,2007)与Li和Zhou(2005)关注政治晋升的动力如何推动地方政府展开激烈的GDP锦标赛;黄晓春和周黎安(2019)指出,当基层政府的职能重心从发展经济转向公共服务后,上级政府难以清晰衡量基层治理绩效,更依赖对基层“印象政绩”的评估,基层政府则努力向上级发送政绩信号;陈家喜(2018)强调,上级政府通过“政绩激励”推动地方官员开展工作,在经济发展的不同阶段,激励方式可能在正向激励和负向激励之间转换。以上见解综合说明,出于自上而下的考核压力或政治晋升的个人动机,地方官员有可能利用所掌握的信息优势,在上级看重的工作领域努力“创造”政绩。沿袭经济学强调个体理性的传统,我们将地方官员谋取工作政绩的行为动机称为“政绩理性”动机。本文考察,地方监管者在政绩理性动机的驱动下,与企业的互动如何影响地方的监管行为和企业的质控行为,以解释国内食品药品安全等产品质量信息严重不对称领域的地方政企行为,并探寻能够促使地方严格监管、企业采取高水平质控进而提升产品质量的制度环境因素。

本文构建了一个包含事前政府监管与事后社会监督的地方政企博弈模型。模型中,拥有当地信息优势的地方政府监管者是“政绩理性”的:由于中央或上级政府既关心经济增长也关心产品安全,地方就不仅追求企业顺利运营带来的经济增长政绩,还重视与产品安全有关的监管政绩。只要产品不出事,地方将获得“治理有方”的产品安全政绩,而在出事时将被问责。

通过分析模型的精炼贝叶斯均衡与比较静态,本文发现,在政绩的理性驱动下,政企双方未必需要直接的微观关联或私下交易,而仅仅出于各自的利益诉求与理性计算,利用中央或上级难以掌握地方真实信息的现状,就可能达成相互默契,低质企业获得市场进入机会的同时,在产品不出事时也带给地方官员包括质量监管在内的政绩。因此,在政绩理性的逻辑下,地方监管者包庇低质企业并非为了谋取与企业私下直接交易的利益,也不是迫于经济工作的考核压力而牺牲自己真正关注的产品安全,而是利用信息优势“创造”政绩。这是本文与合谋理论、政策性负担理论的重要不同。这又意味着,在社会监督力度较弱的情况下,单方面强调对官员绩效考核进行改革,并不能激励地方政府严格监管。本文进一步发现,为促使企业提高产品质量、地方政府严格监管,官员绩效考核、社会监督、政府监管能力及低质企业所受惩罚等多个要素扮演的角色各有不同,任何一方都无法单方面发挥积极作用。要实现“企业高质控、政府严监管”均衡,需要经济发展水平、对产品安全工作的考核重视程度、社会监督力度、政府监管能力以及对低质企业的惩罚力度都达到一定“门槛”。但是,社会监督的地位相对特殊,同时扮演了“发力点”和“受力点”的角色:加强社会监督,将助力官员考核改革和政府监管能力建设,帮助后两者更容易实现高质控、严监管均衡;而改进其他维度的制度环境,也有助于社会监督更容易实现均衡。

余下部分的安排如下:第二节模型设定,第三节模型分析,第四节是实证推论与政策启示,第五节以国内近年监管制度和典型事件为例,进一步说明本文的政策意义和对现实的解释力,第六节结论。

二、模型设定

考察一个不对称信息动态博弈模型,博弈参与者包括一个能够影响产品质量的企业、一个代表性的地方政府监管者以及一群消费者。博弈时序如图1所示。下面,按照博弈时序说明模型的设定细节。

首先,企业选择在产品质控上的努力水平。为简便起见,考虑企业有两类选择:高水平质控或低水平质控,分别记为h和l。本文假设,企业的质控水平决定了产品安全无缺陷的可能性大小,从而将h和l视为产品安全的概率,并设0

其次,在产品进入市场前,地方政府监管者对产品质量进行抽检。根据上述设定,无论企业采取的是高水平质控还是低水平质控,地方监管者在这一质量检测环节面临的既可能是安全产品也可能是不安全产品。如果检测发现产品是不安全的,监管者将决定是否向公众如实披露;如果检测发现产品是安全的,监管者将放行产品进入市场。由于模型中考察的是同一批產品,一旦监管者披露抽检样品的安全缺陷,消费者将理性推定,该批产品都不安全,从而不会购买,企业的产品将无法售出。假设地方政府监管者1-t的概率能够在事前抽检中识别出不安全产品,从而不安全产品以t的概率在抽检中侥幸过关。特别地,t=0表示地方政府具有完美的监管能力,t>0则表示,地方政府的监管能力不完美。

再次,如果政府监管者没有披露任何不利信息,企业的产品将进入市场。消费者既观察不到企业的质控努力,在监管者不披露的情况下也不知道真实的抽检结果,只能根据对企业质控水平与监管者行为的推测来判断产品的安全程度,进一步决定是否购买。这也反映了,现实中企业质控努力带来的产品质量收益的高低依赖于消费者的主观评价,难以用外部显性指标加以刻画(程虹,2015)。显然,当消费者认为产品安全程度较高时,愿意支付更高价格或购买更多产品,企业将获得更多的销售收益。为聚焦于政府监管者的行为对企业质控的影响机制,避免讨论复杂的定价营销方式以及由此产生的质量信号显示问题掩盖了本文的核心任务,不妨对企业销售收益作出如下简单处理:如果消费者认为政府如实披露不安全产品而企业高质控(低质控),则企业销售收益记为R-h(R-l);如果消费者认为政府会包庇不安全产品而企业高质控(低质控),则企业销售收益记为Rh(Rl)。特别地,在监管能力完美的情形下,如果消费者相信政府如实披露不安全产品,则无论企业的质控水平如何,进入市场的产品都是安全的,从而R-h=R-l,此时企业的销售收益简记为R-。

对地方政府而言,企业收益将为其带来包括税收、就业与经济增长在内的“经济工作政绩”。本文用α·R表示该项政绩带给地方政府监管者的效用,其中R∈R-h,R-l,Rh,Rl,具体取值取决于企业上述收益,α>0刻画了经济工作政绩在地方政府官员考核中的重要性。

最后,虽然不安全产品在政府监管者的包庇下能够进入市场销售,但安全缺陷有可能在消费者购买使用后引起不适,并被公众、新闻媒体及其他监督监察部门曝光,甚至引发全民关注的质量安全事故。产品一旦出事,地方监管者与企业将被问责惩处。可见,与产品的“质量收益”相比,产品的安全缺陷或“质量伤害”则相对容易被第三方界定并达成共识(程虹,2015)。不妨假设,不安全产品在消费者购买使用后出事的概率为r∈0,1,r不仅反映媒体舆论等社会监督的力量,也部分体现政府内部监察的作用。r∈0,1表明,不安全产品在消费者购买后虽然可能出事,但并非一定会出事。如果出事,企业因提供不安全产品所受惩罚记为F。同时,政府监管者将因包庇不安全生产而被问责,相应的效用损失记为β·u。这里,u<0既表示消费者因质量缺陷受到的伤害,也代表地方官员因监管失职受到的问责,β>0刻画产品安全等民生工作政绩在地方官员考核中的重要性。反之,如果产品没有出事,由于上级政府难以准确获知企业的真实质量信息,或即使知道也难以验证,地方政府将获得产品安全的民生政绩,所得效用记为β·u。这里,u>0既代表安全产品带给消费者的效用,也刻画了地方政府因其治下安全无事而获得的民生政绩。

综上,在事前抽检环节,地方政府监管者面对不安全产品选择包庇隐瞒,将获得期望效用αR+βu,其中u=ru+(1-r)u;反之,监管者如果选择如实披露,不安全产品将无法出售,企业与消费者不会达成交易,各自分别获得零收益和零效用,而地方政府的政绩效用也不妨标准化为零。值得强调的是,不同于龚强等(2015)设定的政府监管者效用函数,这里的民生政绩u未必是消费者的真实效用:如果产品不安全但被地方政府包庇放行进入市场,那么消费者购买后可能在健康上受到伤害并得到负效用。但是,只要产品缺陷不足以引发安全事故,地方政府就可以宣称,在其治下产品安全高质量。由于产品安全的信息隐蔽性,在无事故发生的情况下,上级政府无法否决地方官员“报喜不报忧”的政绩汇报。因此,虽然不安全产品必然给消费者带来伤害,但地方政府却可能因为没有事故曝光而获得民生政绩。政策性负担理论隐含假设地方政府关心当地的产品安全,本文则强调,作为代理人的地方政府,未必与作为委托人的中央政府一样关心产品安全,而是更关注在任期间向上提交的“政绩成绩单”。本文模型的这一特点,将引申出与已有文献明显不同、甚至可能相反的结论。此外,本文假设Rh-c>Rl>0,即高水平质控是社会最优结果。

对于本节设定的不对称信息动态博弈模型,我们将求解其精炼贝叶斯均衡(Perfect Bayesian Equilibrium,以下简称均衡),着重关注企业与地方政府的均衡行为特征。在此基础上,通过比较静态分析,考察影响企业与地方政府行为的外部因素及作用机制,获得实现“高质控、严监管”均衡的政策建议。下面,先考察地方政府监管能力完美的特殊情形,再考察监管能力不完美的一般情形。对比两类情形的异同,可以更清楚地理解本文的主要结论与核心机理。

三、模型分析

(一)监管能力完美情形

1. 均衡分析

根据模型的设定,博弈的所有参与者都需要在两种行动方案中做出选择:首先,企业在高质控和低质控两种水平中选择一种;在质量检测环节,地方政府监管者面对安全产品将自动放行,而面对不安全产品将选择披露或包庇;最后,在信息上居于弱势地位的消费者对地方政企的行为进行理性推测,并据此决定购买与否。均衡结果及实现条件总结为以下定理1,并用图2、图3示意。定理推导从略(限于篇幅,本文数理定理和政策命题的推导细节有删减。有兴趣的读者,请向作者索取。)。

2. 比较静态与政策推论

下面,着重分析社会监督力度(r)、对企业的事后惩罚(F)以及地方政府绩效考核系数(α,β)等参数的比较静态,并着重关注“企业高质控、地方政府披露”均衡的实现可能及其政策含义。

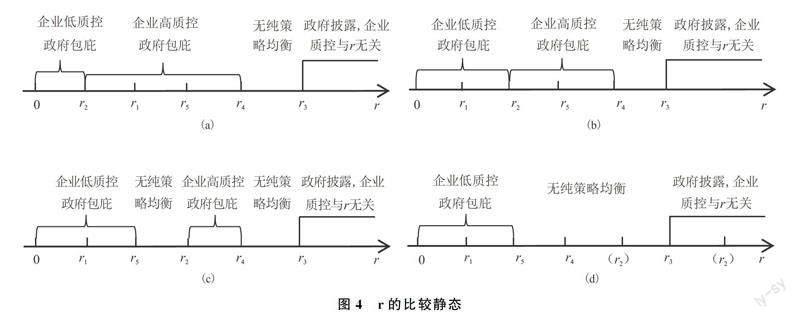

定理2 社会监督力度r的比较静态依赖于r2的大小,具体地:①当r2

以下四幅图是对定理2的直观描述,其中(a)-(b)对应第①款情形,区分了r2 现总结为以下命题。 命题1 增强社会监督有可能激励地方政府严格执行事前监管,也有可能促进企业提高质控水平,但这两种作用都需要一定条件才能生效:只有在政绩考核中足够重视产品安全时,充分强度的社会监督才会激励地方政府严格监管;在对低质企业的事后惩罚足够严厉时,增强社会监督只能阶段性地促进企业提高质控,而当社会监督达到一定强度后,对地方政府的监管激励效应将取代对企业的质控提升效应,企业质控决策不再受到社会监督的影响。 根据定理1,可得事后惩罚F与官员政绩考核结构αβ的比较静态结果。 命题2 加大对低质企业的事后惩罚能否促进其提高质控,取决于社会监督的强度:当社会监督较弱时,对低质企业实施充分严厉的事后惩罚,将促进企业采取高质控;反之,当社会监督达到一定强度后,对企业的事后惩罚不会影响企业的质控行为。无论以上哪种情况,加大对企业的事后惩罚都无法激励地方政府严格监管。 命题3 在对地方政府的工作绩效考核中改变对经济工作或产品安全工作的重视程度,并不会直接影响企业的质控行为,但一定条件下能够激励地方政府事前严格监管。仅当社会监督达到一定强度后,加大对产品安全的重视程度,或降低对经济工作的重视程度,将激励地方政府事前严格监管。 (二)监管能力不完美情形 在监管能力不完美的情况下,即使地方监管者如实披露抽检发现的不安全产品,后者也可能躲过事前抽检而顺利进入市场。在逻辑上,与上一节的主要变化在于:一方面,即使地方监管者如实披露,考虑到地方政府有限的监管能力,理性消费者也会预期,进入市场的产品仍然有可能是不安全产品,而后者的概率取决于企业质控水平,因此,此时企业的销售收益高低还与消费者的推测有关。此时,R-h>R-l,不再沿用上一节的统一符号R。另一方面,即使地方政府事前严格监管,由于不安全产品仍然可能通过抽检并带来收益,此时影响企业质控行为的,不只是通过事前抽检进入市场盈利的机会大小,还包括躲过抽检进入市场的不安全产品蕴含的责任风险。这意味着,如果地方政府在均衡中选择事前严格监管,此时加强对违规企业的事后惩罚,仍然有望激励企业高质控,这就与上一小节不同。但是,上一小节结论的核心特征仍然稳健,并引申出更丰富细致的政策推论。 四、实证推论与政策启示 根据定理3、定理4,类似第三节在监管能力完美情形下的分析思路,可得监管能力不完美的情形下官员绩效考核结构βα、对企业的事后惩罚F、地方政府监管能力t以及经济发展水平R-等制度环境变量的比较静态结果,推导细节从略。下面着重关注“高质控、严监管”均衡的实现条件,在此为基础提炼本文的政策启示。 (一)官员考核 命题4 改变对地方政府的绩效考核方式,有可能实现高质控、严监管均衡,但这需要一定的条件:首先,只有在社会监督达到一定强度后,更加重视对产品安全的考核、加大对产品监管失职的问责,才能激励地方政府严格监管。其次,如果经济发展到了一定阶段,社会监督达到一定强度,并且地方政府监管能力或对低质企业惩罚力度达到一定水平,那么官員考核改革在保证了地方政府严格监管的同时,也能促使企业提高产品质控。在此基础上,继续加强社会监督,将更容易地通过官员考核改革实现高质控、严监管均衡,但是继续提升社会经济水平、政府监管能力与对低质企业的惩罚力度,并不会降低官员考核改革实现该均衡的难度。 命题4说明,要激励地方官员严格执行监管,单纯依靠官员绩效考核这样的内部治理是不够的,还要借助外部治理性质的社会监督力量。在政绩理性逻辑下,如果缺乏外部监督的制约,地方官员有可能放松监管、包庇低质企业,并利用自身掌握的当地信息优势,在产品安全工作上造假,向上级骗取政绩,导致旨在推动地方政府重视产品安全的内部考核制度失效。因此,当考核项目涉及产品安全等具有严重信息不对称性的内容时,有力的社会监督及其蕴含的外部制约是内部考核有效的前提。不仅如此,命题4还说明,在推行官员内部考核改革的同时加强外部的社会监督,能够让改革事半功倍,从而更容易实现对地方官员的激励目标。鉴于社会监督的重要作用,下面专门进行总结。 (二)社会监督 命题5 加强社会监督有可能实现高质控、严监管均衡,但这需要一定的条件:如果经济发展到了一定阶段、官员考核足够重视产品安全,并且政府监管能力或者对低质企业惩罚力度达到一定水平,增强社会监督将实现高质控、严监管均衡。如果以上任一条件按所述方向进一步强化,增强社会监督将更容易实现这一均衡。 命题5说明,要实现高质控、严监管均衡,单纯依靠社会监督是不够的,还要其他制度环境变量的支持配合。结合命题4和命题5可以看出,如果官员内部考核足够重视产品安全,加强社会监督将激励政府严格监管,此时如果政府监管能力比较强、经济发展也到了一定阶段,企业将选择高质控,以获取更多的销售机会与诱人的市场盈利;如果政府监管能力较弱,只要违规企业受到的事后惩罚足够严厉,加强社会监督将更好地发挥事后惩罚的威慑力,促使企业提高质控。无论哪种情况,都将实现高质控、严监管均衡。命题5还说明,对于高质控、严监管均衡的实现,社会监督也是其他相关制度环境变量的有效“受力点”:改进这些制度环境变量,有助于社会监督更容易地实现均衡。在以上两个命题中,都能看出经济发展水平具有不可或缺的作用,可总结为以下命题。 (三)经济发展水平 命题6 经济发展达到一定水平,是高质控、严监管均衡成为社会最优结果的必要条件。但是这一均衡的实现还需要更多的条件:如果社会监督达到一定强度,官员考核足够重视产品安全,同时政府监管能力或对低质企业惩罚力度达到一定水平,那么在经济发展到一定阶段后,高质控、严监管均衡将得以实现。 命题6意味着,在微观层面表现为企业高质控、政府严监管的“高质量”均衡,只有当社会经济进入到“高质量发展阶段”后才是值得追求的发展目标。但是,即使经济发展进入这一阶段,从而蕴含高质量产品供需匹配的潜在可能,也并不意味着,高质量发展结果就能自动实现,此时还需要在政府监管与社会监督等方面有所作为。 (四)对企业的事后惩罚 命题7 充分加大对低质企业的事后惩罚,总能提升企业质控水平。但是,相对于政府监管松懈的情形而言,事后惩罚对企业质控的边际影响在政府严格监管的情形下更小。 (五)政府监管能力 命题8 增强地方政府的监管能力,无法激励其严格执行事前监管,但有可能促进企业提高质控,而后者的实现是有条件的:如果经济发展到了一定阶段,社会监督达到一定强度,并且官员考核足够重视产品安全,增强地方政府监管能力将促进企业提高质控。反之,如果以上条件不满足,单方面增强政府监管能力无助于实现高质控、严监管均衡,甚至还可能诱发“能力的诅咒”。此时,增强监管能力反而削弱监管动力,甚至降低企业高质控的意愿。 (六)高质控、严监管均衡的实现途径 综合以上讨论,可归纳出下面的推论,作为政策层面实现高质控、严监管均衡的方向性建议。 推论1 “高质控、严监管”要成为值得追求的目标,前提是经济发展到了一定阶段,从而高质量产品具备供需匹配的市场潜能。但是要实现这一结果,还需要社会、政府等方面制度政策的支持。只有外部的社会监督与官员内部考核相互配合,才能保证地方官员的监管积极性。在此基础上,加强政府的事前监管能力或者加大对低质企业的事后惩罚,都能提高企业质控,进而实现高质控、严监管均衡。具体应该采取哪种方式,取决于两者制度成本的大小。相对于其他制度变量,社会监督不但是突出的发力点,也是有效的受力点:加强社会监督,能够助力官员考核改革与政府监管能力建设,帮助后两者更容易实现均衡;改進其他制度环境变量,也有助于社会监督更容易实现均衡。 对于如何提升企业质控这一问题,命题4~命题8或推论1提供了如下启示。首先,事前监管与事后惩罚成为影响企业质控的两种直接且稳定的机制。两者前后互补、共同编织了保障企业质控的“安全网”,而政府监管能力与社会监督力度分别决定了这两种机制的潜在效力:监管能力越强,严格的政府监管才能在事前更有效地阻止不安全产品进入市场;社会监督力度越大,才能更容易发现逃脱事前监管的不安全产品,进而,通过事后惩罚更有效地激励企业提高质控。其次,社会监督通过两种方式影响企业的质控水平:一是扮演上述能力支持角色,与事后惩罚相配合直接发挥作用;二是扮演动力保障角色,与官员内部治理相配合,通过事前监管间接发挥作用。最后,两种方式中究竟哪一种是社会监督发挥“质控提升效应”的主要渠道,取决于政府监管能力的大小:监管能力较强时,社会监督主要通过调动政府监管者的积极性,以间接方式在事前监管环节由政府之手发挥市场潜能,进而激励企业提高质控;监管能力较弱时,社会监督主要通过提升事后惩罚的有效性,以直接方式对企业形成事后威慑,进而迫使企业提高质控。 五、政策应用与事件剖析 本节分别以我国近年来市场监管等领域得到广泛推行的“双随机、一公开”制度和近期发生的“土坑酸菜”事件为例,进一步阐明论文理论研究的政策价值和现实意义(特别感谢审稿专家的这一建议。)。 (一)政策应用:以“双随机、一公开”制度为例 “双随机、一公开”制度在全国范围内得到推广,源于时任国务院总理李克强2014年对天津新港海关的考察。在这次考察中,当地海关在日常检查中采用的“双随机”方法引起了李克强总理的注意。该办法利用电脑摇号随机确定检查对象、随机确定检查人员,既有助于消除灰色寻租行为,也大大节省了通关时间。总理对这一抽检方式给予赞赏,要求相关部门负责人认真汲取其中的普遍性理念加以推广。2015年,海关在进出口货物监管领域全面实施“双随机”抽检,并及时公开抽检结果,“双随机、一公开”初具雏形。2015年7月,国务院办公厅发布《关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》,要求在市场监管领域推广“双随机、一公开”。2016年之后,这一监管制度连续多年被写入《政府工作报告》。2019年,《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》提出,到2020年年底,市场监管领域相关部门要实现“双随机、一公开”全覆盖。对“双随机、一公开”的意义,总理作出了精辟分析,指出这一制度“就等于给检查对象和检查人戴上了‘紧箍咒,让大多数人不敢心存侥幸”,进而“从根本上遏制了人情监管,也提高了监管效能和公正性”(“双随机、一公开”制度在全国范围的推广及这一制度的内涵,参见“中国政府网”报道《何谓“双随机、一公开”?李克强为何如此重视此招?》(http://www.gov.cn/premier/2018-06/08/content_5296904.htm)。)。 “双随机、一公开”制度能够发挥积极作用的核心逻辑在于,“双随机”与“一公开”的组合方案通过遏制监管者和企业的不良互动而改变监管者的激励,由此改善监管。这与本文强调“地方监管者的激励会影响政企行为”的逻辑是一致的。但在“双随机、一公开”制度兴起的早期历史中,该制度的价值更多体现为,通过遏制监管者的“租金激励”而改善监管。与之形成补充,本文表明,这一制度还可能通过遏制监管者的“政绩激励”而改善监管。 首先,“一公开”有助于发挥社会监督作用,通过事后追责机制“倒逼”监管者严格监管。如果地方监管部门将抽查监管工作更充分地对外公开,媒体舆论就能获得更多信息,进而更容易发现企业质控和地方监管中的“疑点”,由此找到深入调查的“切入点”。一旦调查发现企业实际的质控水平明显达不到监管部门在公示中展示的抽查结果,媒体舆论的曝光机会引起对企业和监管者的问责。从而,预见到监管信息公开可能蕴含的问责风险和政绩损失,地方监管者就更有动力严格监管。其次,以“双随机”方式匹配检查人员和检查对象时,如果检查人员并非来自检查对象所在的基层辖区,那么,包庇这一辖区的低质企业就无法为检查人员所在辖区带来政绩。同时,不同辖区的检查人员在“相对绩效考核”的驱动下,还可能有动力揭露其他辖区企业的质量缺陷(寇宗来和周敏,2011;刘焕等,2016;邓慧慧和赵家羚,2018;梁平汉和周润桦,2020)。因此,以跨辖区方式配置检查人员的“双随机”方案有望遏制监管者为政绩包庇检查对象的动机。在现实中,基层监管者存在跨辖区岗位流动的可能,并且不同基层辖区的监管者可能长期处于同一上级辖区内。因此,不同基层辖区的监管者有可能处在重复博弈的环境中,进而如果缺乏有力的社会监督,这些监管者之间就容易达成“默契合谋”,导致日常的跨辖区检查中相互“护短”,由此消解“双随机”对监管包庇行为的遏制作用。但是可以看出,只要“一公开”得以高质量实施,使得监管部门公开的信息受到有效的社会监督,那么,在政绩竞争和责任风险的压力下,基层监管者之间的合谋就难以维持,跨辖区配置检查人员的“双随机”方案就能遏制监管者为政绩包庇低质企业的行为。 综上所述,本文有关“双随机、一公开”的补充性见解是:这一制度有可能遏制地方监管者为政绩而包庇低质企业的行为;要发挥这一制度功效,前提和关键是“一公开”的有力实施,以及监管信息公开和社会监督的有效结合;在此基础上,在“双随机”匹配检查人员和检查对象的过程中,允许在一定的行政层级内不同基层辖区之间适度交叉检查,有助于更充分地激励地方严格监管。 (二)事件剖析:以“土坑酸菜”事件为例 2022年央视“3.15晚会”,湖南省“插旗菜业”、“坛坛俏”等五家蔬菜加工企业被曝光,国内市场销售的酸菜并未采用企业宣传的 “老坛发酵”、“高标准腌制池”等制作工艺,而是直接收购当地菜农在田间地头用土坑腌制的酸菜。“土坑酸菜”腌制过程非常粗糙,卫生状况令人触目惊心,但加工企业并不检测酸菜的卫生指标,在加工过程中还添加过量的防腐剂。“土坑酸菜”事件引起社会广泛关注,在国家市场监督管理总局的督导下,湖南省、岳阳市和华容县三级监管部门迅速对相关企业展开调查和执法,五家涉事企业均受到行政处罚,累计罚款990余万元,其中部分企业被吊销食品生产许可。同时,岳阳市和华容县负责食品安全监管的主要领导受到停职免职的处理(涉事企业的质控不力,参见《央视财经》2022年3月15日报道《触目惊心:方便面里的老坛酸菜包,竟是在“土坑”腌制》;对企业和监管者的追责,参见2022年3月17日中纪委国家监委网站报道《湖南纪检监察机关跟进监督违规生产酸菜事件严查快处背后的失职渎职问题》、《新京报》2022年6月27日《“土坑酸菜”5家涉事企业均被行政处罚》。系列跟踪报道,参见“中国质量新闻网”(www.cqn.com.cn)。)。综合相关报道,事件中的地方政企行为表现出以下三点特征。 第一,代表性企业拥有可观的生产规模,却只在很有限的产能范围实施高标准的质量控制,这一数量规模与质控能力之间的不匹配问题由来已久,并非在事件曝光之前短时期内才存在。根据央视3.15晚会的披露,插旗菜业是华容县蔬菜加工行业中的龙头企业,每年腌制蔬菜约4万吨,但能够提供高质量腌制工艺的腌制池仅300个。按照业内经验,300个标准腌制池每年最多只能腌制2万吨蔬菜(《每日经济新闻》2022年3月27日《湖南华容陷“土坑酸菜”风波 13万从业者如何自救?》报道,每腌制1万吨鲜芥菜需要1.5万立方米的腌制空间,每个标准腌制池容量100立方米。据此,腌制4万吨芥菜需要600个标准腌制池。),这意味着,插旗菜业至少一半的腌菜产量无法通过自有的高质量工艺提供。于是,企业为补足产能以满足下游的酸菜需求,就不得不直接收购菜农自行腌制的土坑酸菜,导致产出的酸菜质量良莠不齐。但是,在土坑酸菜事件爆发前,插旗企业在宣传中一直采取策略性的叙事方式,将有限的高标准腌制能力和相应的国际市场口碑等同于整个产量规模上的质控能力,并利用不断扩张的产能反过来“佐证”产品的高质量水平。 第二,在“土坑酸菜”事件爆發前,对于插旗菜业在产能规模与质控能力之间的落差,地方监管者并非毫不知情。事实上,在当地政府近几年对插旗菜业的官方宣传中,都不同程度地揭示了插旗菜业的加工产能和高标准腌制池的基本数据,但在这组逻辑上存在张力的数据之外,讲述的却是行业高质量发展的“故事”:作为华容县蔬菜加工龙头企业,插旗菜业正是凭借高标准的质控能力,才赢得了统一、康师傅等国际品牌的青睐和日本、韩国等国外市场的口碑,也取得领先的国内市场份额,带动华容县及周边地区蔬菜种植加工行业的蓬勃发展。在这一叙事方式下,当地政府对外展示了经济增长和质量监管的双重政绩(首先,《华容县芥菜产业发展规划(2017-2021年)》显示,当地政府清楚,土坑酸菜存在明显质量风险,要保障芥菜产业高质量发展必须提高腌制环节的质控水平。但是,与年计划100万吨芥菜加工产能相比,2800个标准腌制池只能满足40%的产能,并且这些腌制池布局在“集中腌制区”,无法有效取代农田土坑。在规划中,当地政府更看重种植规模扩张和产品营销推广,清楚但不重视产能规模与高标准腌制能力的落差及质量风险。其次,《农产品市场周刊》2018年第9期刊载华容县官员的署名文章《推进华容芥菜百亿产业建设,打造农业供给侧结构性改革样本》,强调产能规模和国内市场份额,将有限数量的标准腌制池作为当地芥菜产业高质量的证据。最后,《岳阳日报》2018年3月19日《魅力华容、芥菜飘香》一文显示,华容县政府正是通过策略性叙事,对外宣传经济增长和质量监管的政绩。)。以上分析也说明,在事件曝光之前,出于政绩或利润的驱动,地方监管者和当地的龙头企业在选择性的数据披露和策略性的叙事方式上达成了不约而同的默契。 第三,社会监督力量的强弱明显影响地方政企在质量监管和产品质控上的努力。一方面,在“土坑酸菜”事件曝光前,插旗菜业在庞大产能与有限的高标准腌制能力之间的落差一直存在,并未得到实质缓解。例如,华容县监管部门虽然在多次双随机抽查中发现插旗菜业的质量管理问题,但无论是企业整改后的快速复工、复产还是当地监管者的复查、复审,都没有针对性解决腌制能力跟不上产能规模这一关键问题。从而,在缺乏有效社会监督的情况下,双随机抽查制度对改进当地的质量监管和产品质量收效甚微。另一方面,在事件曝光后,在社会高度关注下,湖南省、岳阳市和华容县三级监管部门迅速展开调查和执法,被曝光的五家企业受到累计990余万元的行政处罚,部分企业被吊销食品生产许可。在省、市、县三级纪委监委派员跟进监督和严查快处下,岳阳市和华容县负责食品安全监管的主要领导均被停职或免职。2022年5月5日,华容县政府发布《关于加快华容芥菜高质量发展的意见》、《华容县芥菜原料标准腌制池建设三年实施方案》以及《华容县酸菜“土窖”专项整治工作方案》,提出“规划建设与产能相匹配的标准化腌制池”,“及时回填空置‘土窖,杜绝新增‘土窖”,“实现‘土窖三年动态清零”。插旗菜业官网发布的最新版公司简介也显示,包括在建项目在内,高标准腌制池数量已从事件前的300个增至600个。可见,在社会监督的介入和推动下,来自上级的考核问责压力更充分地转化为地方政府的监管动力,进而促使当地企业提高产品质量。 无论是政企合谋还是政策性负担理论,都难以解释“土坑酸菜”事件中地方政企的以上行为。首先,政企合谋理论认为,地方监管者包庇低质量企业的同时必然伴随双方此长彼消的租金交易行为。但是,插旗菜业在加工环节质量控制不足、地方监管者监管不力的问题,在事件被曝光前多年间一直存在。近年的一个典型事实是,“反腐败斗争的压倒性态势已经形成并巩固发展”(十九大报告),随着“亲清”政商关系政策体系的构建和完善,地方政企租金交易已得到充分遏制。事件曝光后,当地省、市、县三级纪委监委也迅速跟进,明确要求“全面查清所有违法问题”、“全面深挖全链条违法问题”。截至目前,根据公布的处理结果,岳阳市和华容县负责食品安全监管的主要领导均因“存在监管不严、履职不力等问题”被停职或免职,并未发现有任何租金交易等问题。因此,这次事件中的地方政企行为难以用政企理论的租金交易逻辑解释。其次,根据政策性负担理论,即使没有被舆论曝光,关心当地产品真实质量的地方监管者也不会主动编造质量监管的“政绩”。但是,在土坑酸菜事件曝光前,明知插旗菜业存在质控风险,华容县政府的官方宣传都在努力讲述当地芥菜产业高质量发展的故事,对外展示当地经济增长和质量监管的双重政绩。因此,经济增长压力逻辑下的政策性负担理论难以提供解释事件中地方政企的行为特征。以这些文献相比,本文的政绩理性逻辑能够对事件中的典型现象提供更有针对性的解释:由于产品质量信息的隐蔽性,地方监管者有可能利用相对于上级的信息优势,选择包庇低质量企业,将产品顺利销售的结果包装为产品高质量、当地严格监管的“政绩”;在这一逻辑下,地方政企之间没有租金交易,地方政府在质量监管上表现出“形式主义”的行为特征;增强社会监督有助于消解政府上下级之间的信息不对称,由此激励地方严格监管、促进企业提高质控。 六、结论 在政策层面,本文提供的核心启示是,应注重政策体系性和结构性,避免将眼光局限在单一维度的政策上而导致事与愿违甚至南辕北辙的结果。值得关注的是,《食品安全法》2015年修订版提出“社会共治”的食品安全治理原则后,《“十三五”国家食品安全规划》又进一步阐述:“全面落实企业食品安全主体责任,严格落实地方政府属地管理责任和有关部门监管责任。充分发挥市场机制作用,鼓励和调动社会力量广泛参与,加快形成企业自律、政府监管、社会协同、公众参与的食品安全社会共治格局”。《“十三五”市场监管规划》和《“十四五”市场监管现代化规划》先后指出,“顺应现代治理趋势,努力构建‘企业自治、行业自律、社会监督、政府监管的社会共治新机制”,“依靠人民推进监管,自觉接受人民监督,形成市场监管社会共治合力”。可以看出,这些论述强调企业质控、政府监管与社会监督等多方面要素在食品安全治理及市场监管中的作用。本文阐明了这些要素发挥作用的方式和条件,揭示了这些要素的地位和关系,初步回答了如何形成社会共治。本文提出的政绩理性逻辑也表明,在质量监管这类工作成效存在严重信息不对称的领域,地方监管容易出现政绩驱动下的“形式主义”。为了克服这一问题,本文指出,需要在官员内部考核与外部社会监督上“双管齐下”。习近平总书记指出,形式主义的“根源是政绩观错位、责任心缺失,用轰轰烈烈的形式代替了扎扎实实的落实,用光鲜亮丽的外表掩盖了矛盾和问题”。本文的政策推论也有助于理解,党的十九大和二十大报告强调的“坚持以人民为中心”的发展思想。 虽然本文的工作是理论建模分析,但所得结论也蕴含了有待检验的实证推论,比如:在其他条件不变的情况下,地方政府主要官员任期越长,可能更容易控制当地社会舆论、及时“消解”可能的质量事故曝光,从而更可能導致“低质控、地方包庇”的结果。类似地,如果负责监管的主要官员是本地人,由于其可能拥有更多的当地人脉资源,从而更容易导致低质控、包庇的低质量均衡;在其他特征相同的情况下,社会监督力量越强的地区,高质控、严监管的结果更容易出现。不难看出,与合谋理论相关的实证研究主要结论相比,本文也有类似推论(在聂辉华和蒋敏杰(2011)、Jia和Nie(2017)的实证研究中,政企合谋不限于违法私人交易,还包括放松许可审批、疏于监管等广义的互惠行为。但作为实证研究的理论基础,在聂辉华和李金波(2006)、聂辉华和张雨潇(2015)及尹振东和聂辉华(2020)的模型中,低质企业为获得市场机会,除了事后因安全事故受到惩罚外,还要直接付出代价以让地方监管者获益。因此,按照政企合谋理论的逻辑,地方政府包庇低质企业必然涉及政企“此长彼消”的利益转移。但在政绩理性逻辑下,地方政府包庇低质企业的收益是,产品进入市场销售的过程为地方带来展示其“工作量”的机会,从而在社会监督乏力的环境下为地方带来“治理有方”的政绩。预见到地方官员的这一动机,只要提高质控的技术成本超过因此减免的事后惩罚,企业就不愿意提高质控。在这一过程中,地方监管者的收益并非源于企业利益的损失。因此,政绩理性逻辑下的政企关系,虽然可视为字面上的广义政企互惠,但在地方监管者所得利益的性质及政企互惠机制上与合谋理论并不相同。)。但与这一文献相比,本文关于官员绩效考核的政策推论有所不同,针对实现高质控、严监管均衡的多种制度环境变量的作用机制与相互关系提供了较细致的实证推论。根据我们掌握的文献,截至目前尚未有经验实证研究对这两种不同逻辑进行甄别,这是有待开展的工作。 参考文献: [1]陈家喜,2018:《地方官员政绩激励的制度分析》,《政治学研究》第3期。 [2]程虹、李丹丹,2014:《一个关于宏观经济增长质量的一般理论——基于微观产品质量的解释》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》第3期。 [3]程虹,2015:《宏观质量管理的基本理论研究——一种基于质量安全的分析视角》, 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》第1期。 [4]邓慧慧、赵家羚,2018:《地方政府经济决策中的“同群效应”》,《中国工业经济》第4期。 [5]龚强、雷丽衡、袁燕,2015:《政策性负担、规制俘获与食品安全》第8期。 [6]黄晓春、周黎安,2019:《“结对竞赛”:城市基层治理创新的一种新机制》,《社会》第5期。 [7]寇宗来、周敏,2011:《混合绩效评估下的区位—价格竞争研究》,《经济研究》第6期。 [8]李金昌、史龙梅、徐蔼婷,2019:《高质量发展评价指标体系探讨》,《统计研究》第1期。 [9]李想、石磊,2014:《行业信任危机的一个经济学解释:以食品安全为例》,《经济研究》第1期。 [10] 梁平汉、周润桦,2020:《相对绩效考核、地方领导社会关系与地方政府行为》,《经济学报》第1期。 [11] 刘亚平,2011:《中国式“监管国家”的问题与反思:以食品安全为例》,《政治学研究》第2期。 [12] 刘焕、吴建南、孟凡蓉,2016:《相对绩效、创新驱动与政府绩效目标偏差——来自中国省级动态面板数据的证据》,《公共管理学报》第3期。 [13] 刘瑞明、段雨玮、黄维乔,2017:《中国转型期的食品安全治理——基于行为法经济学的分析》,《中国工业经济》第1期。 [14] 聂辉华、蒋敏杰,2011:《政企合谋与矿难:来自中国省级面板数据的证据》,《经济研究》第6期。 [15] 聂辉华、李金波,2006:《政企合谋与经济发展》,《经济学(季刊)》第1期。 [16] 聂辉华、张雨潇,2015:《分权、集权与政企合谋》,《世界经济》第9期。 [17] 荣敬本、崔之元、王拴正、高新军、何增科、楊雪冬等,1998:《从压力型体制向民主合作制的转变:县乡两级政治体制改革》,北京:中央编译出版社。 [18] 王汉生、王一鸽,2009:《目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑》,《社会学研究》第2期。 [19] 汪同三,2018:《深入理解中国经济转向高质量发展》,《人民日报》。 [20] 王永钦、刘思远、杜巨澜,2014:《信任品市场的竞争效应与传染效应:理论和基于中国食品行业的事件研究》,《经济研究》第2期。 [21] 魏敏、李书昊,2018:《新时代中国经济高质量发展水平的测度研究》,《数量经济技术经济研究》第11期。 [22] 尹振东、聂辉华,2020:《腐败、官员治理与经济发展》,《经济学(季刊)》第2期。 [23] 张占斌、毕照卿,2022:《经济高质量发展》,《经济研究》第4期。 [24] 周黎安、刘冲、厉行、翁翕,2015:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》第1期。 [25] 周黎安,2004:《晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论中国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因》,《经济研究》第6期。 [26] 周黎安,2007:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》第7期。 [27] Acemoglu, D. and Robinson, J., 2003, Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice, Journal of Economic Perspectives, 27(2): 173-192. [28] Armstrong, M. and Sappington, D., 2007, Recent Developments in the Theory of Regulation, Handbook of Industrial Organization (Vol.3), Amsterdam: North-Holland. [29] Baron, D. and Myerson, R., 1982, Regulating a Monopolist with Unknown Costs, Econometrica, 50(4): 911-930. [30] Becker, G., 1983, A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence, Quarterly Journal of Economics, 98(3): 371-400. [31] Becker, G., 1985, Public Policies, Pressure Groups, and Deadweight Costs, Journal of Public Economics, 28(3): 329-347. [32] Breyer, G., 1981, Regulation and Its Reform, Cambridge: Harvard University Press. [33] Darby, M. and Karni, E., 1973, Free Competition and the Optimal Amount of Fraud, Journal of Law and Economics, 16(1): 67-88. [34] Demski, J. and Sappington, D., 1987, Hierarchical Regulatory Control, RAND Journal of Economics, 18(3): 369-383. [35] Dixit, K., 1998, The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics Perspective, Cambridge: MIT Press. [36] Estache, A. and Wren-Lewis, L., 2009, Toward a Theory of Regulation for Developing Countries: Following Jean-Jacques Laffonts Lead, Journal of Economic Literature, 47(3): 729-770. [37] Jia, R. and Nie, H., 2017, Decentralization, Collusion and Coalmine Deaths, Review of Economics and Statistics, 99(1): 105-118. [38] Laffont, J., 2005, Regulation and Development, Cambridge: Cambridge University Press. [39] Laffont, J. and Tirole, J., 1986, Using Cost Observation to Regulate Firms, Journal of Political Economy, 94(3): 614-641. [40] Laffont, J. and Tirole, J., 1988, The Dynamics of Incentive Contracts, Econometrica, 56(5): 1153-1175. [41] Laffont, J. and Tirole, J., 1991, The Politics of Government Decision-making: A Theory of Regulatory Capture, Quarterly Journal of Economics, 106(4): 1089-1127. [42] Laffont, J. and Tirole, J., 1993, A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, Cambridge: MIT Press. [43] Li, H. and Zhou, L., 2005, Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China, Journal of Public Economics, 89(9): 1743-1762. [44] Noll, R., 1989, Economic Perspectives on the Politics of Regulation, Handbook of Industrial Organization (Vol.2), Amsterdam: North-Holland. [45] Peltzman, S., 1976, Toward a More General Theory of Regulation, Journal of Law and Economics, 19(2): 211-240. [46] Pigou, A., 1920, The Economics of Welfare, London: MacMillan. [47] Posner, R., 1974, Theories of Economic Regulation, Bell Journal of Economics and Management Science, 5(2): 335-358. [48] Spiller, P., 1990, Politicians, Interest Groups, and Regulators: A Multiple-principals Agency Theory of Regulation, Journal of Law and Economics, 33(1): 65-101. [49] Stigler, G., 1971, The Theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economic and Management Science, 2(1): 3-21. [50] Tirole, J., 1986, Hierarchies and Bureaucracies: On the Role of Collusion in Organizations, Journal of Law, Economics, and Organization, 2(2): 181-214. [51] Tirole, J., 1994, The Internal Organization of Government, Oxford Economic Papers, 46(1): 1-29. Government Regulation, Social Supervision, and the Firms Quality Control: the Logic of Individual Rationality for Political Performance Li Xiang, Ding Jiaqi and Xu Tingting (School of Economics, Nanjing Audit University) Abstract:As Chinas economy transitions to the stage of high-quality development, the central government pays more attention than ever to the performance of local officials in quality regulation. Some insufficiency, however, appears both in local governments regulation and in firms quality control from time to time. For this contrast, none of the existing theories concerning government-firm relations can provide a sound explanation. This paper proposes a logic different from existing theories about local officials behavior, named as “individual rationality for political performance”. In this theory, in order to get favorable appraisal by the central government, rational local officials may use their local information to fabricate political performance which is inconsistent with their actual performance. To explore the implications of this logic, we develop a dynamic game with asymmetric information between a local regulator, a firm and a mass of consumers. We find that, when the social supervision is weak, local officials may provide shelter for low-quality firms and report the successful sales of products as “good governance” since the real results of their quality regulation are difficult to verify. Therefore, it can hardly change the insufficiency in quality regulation only by putting more weight on the performance of quality regulation in the internal appraisal of government officials. Furthermore, to achieve the social optima of strict regulation and high-quality control, multiple institutional factors should work properly and cooperatively. Among these factors, however, social supervision plays a dual role in realization of the social optima, both as driving force and shared channel. Key Words:product quality; government regulation; government-firm interaction; individual rationality for political performance; social supervision 責任编辑 王 毅 李想,南京审计大学经济学院,电子邮箱:ideallee1976@sina.com;丁加齐,南京审计大学经济学院,电子邮箱:dingjiaqi1010@163.com;徐婷婷,南京审计大学经济学院,电子邮箱:abby_xu@sina.com。本文受江苏高校“青蓝工程”和国家自然科学基金项目(71801132,71701102)的资助。感谢匿名审稿人对本文提出的意见,文责自负。