太湖流域典型湖泊演变特性及驱动力分析

王冬梅,陈 丽,梁文广,王轶虹,石一凡

(江苏省水利科学研究院,江苏 南京 210017)

0 引 言

湖泊是淡水资源的重要组成部分,其形成和发展对全球气候变化有较为显著的影响,同时对水资源的可持续发展以及生态环境的变化具有重要的价值[1-3]。湖泊资源长期不合理的开发利用,会导致湖泊面积萎缩、居民生活用水减少、湖泊调洪能力降低、生物多样性减少等一系列问题[4-6]。由于湖泊占地面积广,通过常规观测手段很难获得湖面整体变化信息。近年来,随着遥感和地理信息技术的出现,因其具有覆盖范围广、数据更新快等优势,中高分辨率的卫星遥感被广泛应用于湖泊动态变化的研究中。太湖、滆湖和长荡湖是太湖流域湖泊的重要组成部分,在江苏省常州、苏州和无锡等地饮水安全、城市防涝和维持生态环境中发挥着重要作用。2020 年6 月,江苏省政府颁布《江苏省水域保护办法》中明确要求水行政主管部门“采取有效措施,确保本行政区水域面积不减少、水域功能不衰退”的水域保护目标,因此关注近60年来太湖流域典型湖泊演变规律具有重要意义。

湖泊演变包括湖泊面积、形态以及水位等各方面的变化,近年来湖泊演变规律及其变化原因也是众学者的研究重点和热点[7-9]。早期学者[10-12]主要通过历史地图和文献资料对湖泊形成过程进行复原分析,但该方法受限于历史地图绘画时间,资料的记载方式及可信度等。近年来,随着遥感技术的发展与应用,其覆盖范围广、周期短及分辨率高等特点为湖泊动态变化过程研究提供了新的方法和手段,目前已有诸多学者利用遥感影像数据开展河湖演变相关研究。如白玛央宗等[13]基于多源遥感影像数据,研究玛旁雍错和辣昂错湖1972-2018 年的面积变化过程得出,两湖目前处于萎缩趋势,萎缩方向均以西北方为主导;Zhang等[14]利用Sentinel-1A影像监测了2014年10月-2020 年11 月青藏高原东南部冰川湖泊演变过程,结果表明两个冰川湖泊处于扩张过程,年增长率分别为3.19%和12.63%;Zhang 等[12]基于地图和卫星影像数据分析了1920-2020 年青藏高原湖泊演变的变化趋势,结果表明青藏高原湖泊经历了“显著萎缩-持续扩张-相对稳定-进一步扩张”四个阶段过程;余姝辰等[15]基于历史地形图和航空遥感数据分析了清末以来洞庭湖区通江湖泊面积时序变化及演变特征,发现1896-2019 年湖泊面积萎缩率为48.19%;吴阳等[16]基于Landsat卫星遥感数据,对31年来云南省九大高原湖泊水域面积进行了动态监测,并进行了湖泊时空演变的影响因素分析;Zhang 等[17]基于SRTM DEM 和Landsat 数据分析了青藏高原1972-2019 年间25 个湖泊变化,结果表明湖泊变化经历了“小幅下降-快速增加-缓慢增加”3 个阶段。刘垚燚等[18]基于GEE 平台的Landsat 遥感数据源,利用改进的归一化差异水体指数研究了太湖面积变化趋势,结果表明1984-2018 年太湖湖泊面积增加了45.31 km2,其中太湖有0.3%的水体永久性消失;李新国等[19]基于地形图和不同时期的遥感影像数据,获取太湖流域主要湖泊1971-2002年间的水域面积,结果表明太湖流域主要湖泊在1971-2002 年间188.86 km2,湖泊面积减少是自然因素和人类活动综合作用的结果。

目前已有的研究主要针对短时间尺度太湖流域湖泊面积动态变化进行分析[2,20-22],对长时间跨度的太湖流域典型湖泊形态变化及其原因仍需进一步研究。因此,本研究基于多源遥感影像,提取建国初期(1960年)以来太湖流域典型湖泊的水域信息,全面分析太湖流域典型湖泊时空动态演变过程,并从气候变化和人类活动方面探究演变原因,为太湖流域典型湖泊的科学保护与可持续发展提供参考依据。

1 研究区与数据源

1.1 研究区概况

太湖流域(30°05'~32°08'N,119°08'~121°55'E)位于长江下游,面积约36 900 km2,是我国经济最发达、人口最稠密的地区之一。流域内河网密布、湖泊众多,地形以平原为主,属于亚热带季风气候(图1)。本研究选取太湖流域内面积最大的太湖、滆湖和长荡湖为典型湖泊进行研究。

图1 研究区概况图Fig.1 Study area profile

1.2 研究数据

1.2.1 遥感影像数据

本研究选取4 种多源遥感影像数据,分别是:Corona 影像、Landsat 影像、ALOS 影像和高景1 号影像,影像具体信息如表1所示。遥感影像数据需进行辐射定标、大气校正和几何校正等相关处理,其中非同源数据处理过程中,设定2020 年高景1 号为基准影像,作为其他影像的纠正标准。

表1 数据源信息Tab.1 Data source information

Corona 影像是冷战时期美国拍摄的军事侦察卫星影像,本研究收集20 世纪60 年代KH-4 和70 年代KH-9 的黑白全色影像,其中KH-4 是在1960-1972 年间由Corona 拍摄的大量涵盖全球的卫星影像,KH-9 由Hexagon 系统拍摄的全球卫星影像。该影像具有覆盖范围广、空间分辨率高、多时相等特点,可清晰的显示水体边界信息,有效解决了20世纪六七十年代我国影像资料匮乏的问题。

Landsat是美国陆地卫星系列,是目前运行时间最长的地球观测计划,于1972 年开始发射。本研究收集了Landsat4-5 TM和Landsat7 ETM+传感器影像,该数据空间分辨率为30 m,影像采用4,5,3 波段合成的非标准假彩色图像,可以清晰的显示水体边界信息。

ALOS 是日本国家空间发展局于2006 年发射对地观测卫星,通过采用先进的对地观测技术获取全球高分辨率的陆地观测数据,在全球湖泊动态变化、资源调查、灾害监测等领域发挥重要作用,本研究选取PRISM 传感器提供的空间分辨率为2.5 m的影像。

高景1号是我国自主研制的高分辨率卫星影像,具有0.5 m的全色波段和4 个2 m 的多光谱波段,波谱范围覆盖450~890 nm,由4 颗卫星组网,重访周期为1 d,目前已广泛应用于测绘、资源调查、区域监测、洪涝灾害遥感监测等各领域。本研究选取全色和多光谱融合后的0.8 m 分辨率影像,有利于识别湖泊边界。

1.2.2 气象数据

本研究收集1960-2020 年年降水量和年平均气温数据,选取湖泊周边的气象站点为代表站,包括:溧阳站、金坛站、常州站、宜兴站、无锡站、苏州站、东山站和吴江站,数据来源于江苏省气象局。

1.2.3 社会经济统计数据

本研究整理了湖泊周边城市(苏州,无锡和常州)农业总产值和年末人口统计数据资料,数据主要来源于《江苏省统计年鉴》和《江苏四十年》。

1.3 方 法

1.3.1 湖泊水域提取方法

目前,有关水域面积提取方法很多,为减少自动提取算法对多源数据中水域解译的差异,本研究采用区域生长法结合人工目视解译法交互提取3 个典型湖泊新中国成立初期(1960年)以来各个时段的水域面积。水域提取标准是湖泊范围内对应的水域面积,包括丰水期淹没滩地,同时剔除湖泊蓄水范围内圈圩养殖水面面积,故丰枯水期、丰枯水年对本研究的湖泊面积影响可忽略不计。首先采用区域生长法自动提取各期影像中湖泊水面边界,在此基础上,人工根据遥感影像信息对滩地和养殖水面边界进行精细修改,至此完成湖泊水域面积信息提取。

1.3.2 湖泊景观形状指数

湖泊景观形状指数(Landscape Shape Index,LSI)是表示人类活动对自然景观的干扰强度的重要指标[23,24],用来反映湖泊的复杂程度以及湖泊本身易受干扰程度。LSI数值越小,表示湖泊几何形状越简单,说明湖泊受到外界活动影响越严重;LSI数值越大,表示湖泊几何形状越复杂,说明湖泊受到人类干扰越少[25]。湖泊的自然形状与受人为干扰而改变的湖泊在湖岸线形状上有显著性差异,一般来说,受人为干扰的湖岸线更加规整平直;因此同一湖泊在不同时期的变化强度差异可以反映人类活动的强弱[26]。其计算公式为:

式中:LSI表示湖泊景观指数的数值大小;L表示湖泊周长;A表示湖泊面积。

1.3.3 湖泊质心偏移度

质心是描述地理对象空间分布的一个重要指标[27];近几年将其引入地理学的研究中,用于研究城市扩张与土地利用的变化。湖泊质心的偏移度可以从一定程度上反映湖泊萎缩与扩张的变化属性,可以用以下公式表示:

2 结果与分析

2.1 不同分辨率遥感影像对湖泊提取面积的影响

本研究选取2020 年5 月空间分辨率为0.8 m 的高景1 号和空间分辨率为30 m 的Landsat8 影像数据进行对比,比较同期不同空间分辨率的遥感影像数据对湖泊面积提取的影响。通过对比分析可知(表2),基于高景1号影像提取的3个典型湖泊面积均大于基于Landsat8影像提取的湖泊面积,太湖、滆湖和长荡湖3 个典型湖泊提取面积误差分别为0.1%(2.03 km2),0.3%(0.48 km2)和0.3%(0.23 km2),这表明不同空间分辨率的遥感影像数据对湖泊提取面积有一定的影响,但提取误差较小。从两种影像提取的湖泊面积空间差异来看,误差主要集中在浅滩水域部分,0.8 m空间分辨率的遥感影像能详细刻画浅滩部分的细节信息,所以提取的面积相对较大。因此,采用中高分辨率的多源遥感数据提取水域面积时,不同分辨率的遥感影像对坑塘等小型水体影响较大,但对湖泊等大型水体提取面积影响较小。

表2 同期不同空间分辨率遥感影像湖泊水域面积Tab.2 Lake water area of remote sensing images with different spatial resolutions during the same period

2.2 湖泊面积动态变化分析

根据各湖泊代际面积可以得出,1960 年代-2020 年代太湖流域3 个典型湖泊面积经历了“减少-增加-再减少-增加”4 个动态变化过程(表3)。其中1960 年代-1980 年代期间,在“以粮为纲”的农业背景影响下,湖泊边界附近被大量围垦,围湖造田,出现大面积萎缩现象,3个典型湖泊面积整体呈现快速减少趋势,分别萎缩了134.74、47.20 和27.19 km2,占1960 年代面积的5.44%,26.11%和25.84%。由于改革开放以来实行水产养殖等农业结构政策调整,1980 年代-1990 年代之间3 个典型湖泊面积基本维持稳定,面积变化较少,出现短暂增加趋势。1990年代-2010年代期间,由于社会经济的快速发展,养殖业大力发展,湖泊周边出现大范围圈圩养殖,造成湖泊面积不断减少,3个湖泊面积分别减少了21.21、7.81 和19.32 km2。近年来,随着“退圩还湖”、“退田还湖”等政策的实施,湖泊面积开始缓慢恢复,3 个湖泊面积分别增加了35.54、8.05 和5.18 km2,湖泊面积基本恢复到1980年代水平。

表3 1960年代-2020年代太湖流域典型湖泊面积 km2Tab.3 Typical lake area in Taihu Lake Basin from 1960s to 2020s

为探究丰枯水年特征对湖泊面积提取的影响,本研究选取2011-2020 年3-5 月Landsat 影像提取太湖流域3 个典型湖泊水域面积。由表4可以看出,随着江苏省“退圩还湖”工程的实施,3个典型湖泊水域面积均出现了增加的趋势。2011-2014年“退圩还湖”工程期间,太湖水域面积变化波动较大(增加32.87 km2),然而,在2015 年后,自然水位波动(0.43 m)引起的水域面积变化较小(0.97 km2),因此丰枯年份的水位波动对本研究关注的太湖水域面积影响不大。

表4 2011-2020年太湖流域典型湖泊面积 km2Tab.4 Typical lake area in Taihu Lake Basin from 2011 to 2020

在空间尺度上,近60年来湖泊形态也发生了不同程度的变化。从图2 可以看出,太湖形态基本维持稳定,1970 年代太湖西北部出现萎缩现象,1990 年代太湖东北部支流分裂,1990 年代-2020 年代之间太湖东南部边缘发生先萎缩后扩张现象;滆湖形态发生明显变化,其中滆湖北部在1970 年代和2010 年代发生两次大规模萎缩,2020 年代出现扩张,1980 年代滆湖东南部也有较为明显的萎缩;长荡湖东南部在1970 年代和1980 年代发生两次明显萎缩现象,此后形态基本维持稳定,整体变化较小。

图2 太湖流域典型湖泊演变图Fig.2 Evolution of typical lakes in the Taihu Lake Basin

2.3 湖泊景观形状指数变化分析

太湖流域湖泊LSI整体呈现先减少后增加的变化趋势。从图3 可以看出,太湖的LSI由1960 年代的2.81 缓慢下降至2010年代的2.46,表明受人类活动的影响,湖泊岸线复杂性逐渐降低;2020 年代LSI上升至2.95,说明湖泊岸线复杂性增大;总体而言,太湖的LSI在1960 年代-1970 年代以及2010 年代-2020年代之间发生显著变化,这表明太湖形态在这两个时期受到人类活动影响较大。滆湖的LSI整体呈现一个上升的趋势,从1960 年代的1.30 缓慢上升至2020 年代的1.66,其中在1970 年代和2000 年代出现微弱的下降;1980 年代上升的最为显著,达到了1.51,表明滆湖形态在1970 年代-1980 年代之间受人类活动影响最大。长荡湖LSI从由1.40(1960 年代)快速下降至1.11(1970 年代),之后缓慢上升至1.69(2020 年代);长荡湖LSI在1960 年代-1970 年代和2010 年代-2020 年代间变化较大,表明长荡湖在这两个时间段内受人类活动影响较大。

图3 湖泊景观形状指数图Fig.3 The shape index map of the lake landscape

2.4 湖泊质心变化分析

自20 世纪60 年代以来,太湖流域湖泊的空间异质性发生显著性变化,3 个典型湖泊质心均发生了不同程度的偏移。从图4 中可以看出,太湖质心在1960 年代-1970 年代之间向西南方向偏移0.94 km,1980 年代-2010 年代期间形态保持稳定,偏移度较少,均小于0.4 km,但在2010年代-2020年代间向东北方向偏移4.55 km,表明受到人类活动的影响,东南角水体逐渐向东北方向扩张。滆湖质心偏移主要发生在1960 年代-1980 年代之间,先向西南方向移动而后向正北方移动,表明该时期内滆湖东北部和南部发生了大面积水域萎缩现象,1980 年代-2000 年代之间湖泊形态保持稳定,2000 年代之后发生微弱的偏移。长荡湖质心在1960 年代-1970 年代期间向东北方向偏移了1.42 km,表明该时期内长荡湖西南方发生大面积萎缩;1970 年代-2010 年代间长荡湖形态趋于稳定状态,质心偏移度较小;2010 年代-2020 年代间湖泊质心整体向东南方向移动0.31 km,表明湖泊逐渐向东南方扩张。

图4 湖泊质心偏移度Fig.4 The deviation of the lake's centroid

3 湖泊变化成因分析

3.1 气候变化对湖泊演变的影响

1960-2020 年太湖流域气候发生了较为显著的变化,该流域气温显著升高(图5),平均变化率为0.3 ℃/10 a,明显高于全国平均水平(0.22 ℃/10 a)[28];降水量年际差异较大,多年来降水平均值为1 169 mm,其中1978 年降水量最少为620 mm,2016年降水量最多为2 096 mm。

图5 1960-2020年湖泊周边站点年降水量和年平均气温距平图Fig.5 Anomalies of annual precipitation and annual average temperature at sites around the lake from 1960 to 2020

近60 年来,太湖流域三大湖泊动态变化较大,且有不同的代际特征。其中,太湖、滆湖和长荡湖在1960s-1980s期间均呈现了大面积的萎缩趋势,该变化趋势与降水有较高的一致性,1960-1984 年间共有18 年降水量低于平均值,且连续多年降水量较少,降水量减少导致湖泊水位降低,容易造成湖泊浅滩露出,便于人类的围垦,从而导致湖泊面积减少;气温对湖泊面积变化也有间接的影响,1960-2020年间,年平均气温呈显著上升趋势,在年际降水保持稳定时,气温升高可能会造成水面蒸发增加、入湖径流量减少,从而造成湖泊面积减少。

3.2 人类活动对湖泊演变的影响

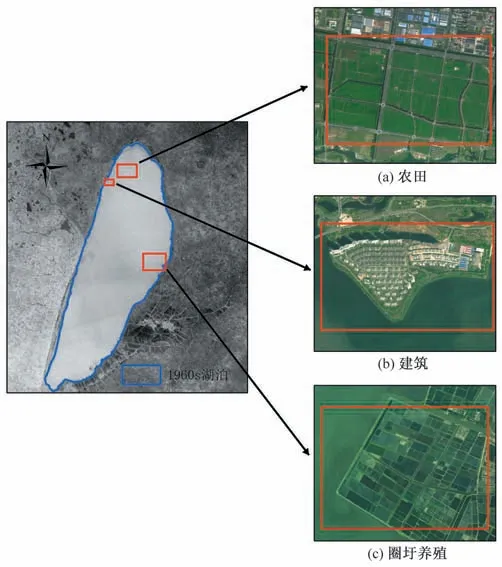

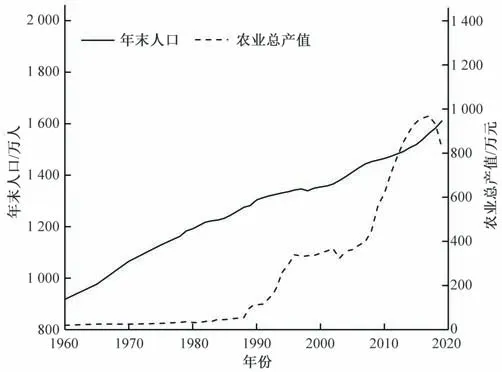

近60 年来,由于社会经济的快速发展,人类活动对湖泊生态系统产生了深远的影响。以滆湖为例(图6 和图7),滆湖演变过程中周边不断被占用,面积约减少46.52 km2,其中圈圩约27.45 km2,建筑用地约9.08 km2,农田约6.05 km2,景观、道路约3.44 km2,新增水面0.87 km2,其余为未利用土地面积。分析当地经济发展数据可知,自1960年以来太湖流域年末人口和农业总产值处于不断上升趋势,为满足人口增长和农业总产值增加的需要,人类不断在滆湖周边进行圈圩养殖、围湖造田以及建筑建设等,由此可见滆湖面积减少与年末人口和农业总产值增加呈现明显的相关性。

图6 滆湖占用情况图Fig.6 Occupation of Gehu Lake

图7 年末人口和农业总产值图Fig.7 Population and total agricultural output value at the end of the year

太湖流域典型湖泊形态变化的主要驱动力是人类的沿湖活动,包括圈圩养殖、围湖造田、建筑以及旅游景点的开发建设等。造成这种现象的原因有①随着社会经济的发展,城市化进程不断加快以及湖泊周边城市人口的不断增长,土地和住房需求也随之增加,湖泊周边逐渐被住宅、旅游景点设施侵占。②太湖流域位于平原地区,水域面积占总面积的1/6,是我国重要的商品农业基地,随着农业总产值的不断增加,湖泊周边出现大量圈圩养殖和围垦,造成湖泊面积急剧减少。

4 结 论

本研究基于遥感影像数据,结合7期湖泊水域提取结果、周边城市社会经济统计数据以及气象数据,分析了新中国成立初期(1960 年)以来太湖流域典型湖泊演变规律及其变化原因。探讨了社会经济不断发展和城市化进程不断加快背景下,气候变化以及人类活动对湖泊演变的影响,得出以下主要结论。

(1)自20 世纪60 年代以来,3 个典型湖泊水域空间特征发生显著变化,水域面积经历了“快速萎缩-缓慢增加-再萎缩-逐渐恢复”4个时序变化过程。其中3个湖泊在1960年代-1980年代之间萎缩最为严重,太湖、滆湖和长荡湖分别衰减了134.74、47.20和27.19 km2。

(2)受人类活动影响,3 个典型湖泊LSI整体呈现先减少后增加的变化趋势。其中太湖和长荡湖在1960 年代-1970 年代以及2010 年代-2020 年代期间受人类活动影响较大;滆湖在1970年代-1980年代间受人类活动影响最大。

(3)近60 年来3 个典型湖泊质心有显著偏移,其中太湖质心在2010年代-2020年代期间向东北方向偏移4.55 km,东南角水体逐渐向东北部扩张;滆湖质心在1960 年代-1980 年代之间向西南和北方偏移,东北部和南部水体大面积萎缩;长荡湖质心在1960年代-1970年代及2010年代-2020年代期间分别向东北方和东南方偏移,西南方向水体萎缩以及东南方向水体扩张。

(4)由湖泊变化成因分析可知,近60 年来太湖流域3 个典型湖泊演变主要受人类沿湖活动的影响,包括圈圩养殖、围湖造田、建筑以及旅游景点的开发建设等活动。