MRI表观弥散系数在良恶性胃肠道间质瘤鉴别诊断中的临床价值及参数分析

李 静,魏 铭,吴秀丽,张丽萍,王颖超(通信作者)

(河西学院附属张掖人民医院医学影像研究所 甘肃 张掖 734000)

胃肠道间质瘤是指起源于卡哈尔间质细胞的软组织肉瘤,可发生在消化道任何位置,最常见的部位是胃、小肠,亦可发生在胃肠道外、肠系膜、网膜等部位[1-2]。胃肠道间质瘤的发病机制较为复杂,临床尚未完全明晰,通常认为基因突变与该病的发生存在紧密联系,环境、遗传等因素亦参与该病的发生与发展[3-4]。由于胃肠道间质瘤位置较为特殊,易被临床诊断为平滑肌细胞或神经源性细胞,且胃肠道间质瘤按其疾病类型可分为良性与恶性,不同性质的胃肠道间质瘤其治疗措施存在较大差异[5-6]。因此,对胃肠道间质瘤做到早诊断、早治疗,对于改善患者预后具有重要意义。近年来,伴随影像学检查技术的快速发展,MRI因具有良好的软组织分辨率而逐渐运用于胃肠道间质瘤的良恶性诊断中。同时,MRI检查的弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)能够用于观察机体内水分子的随机运动,常用表观弥散系数(ADC)反映水分子的扩散特性。但临床关于MRI的ADC值鉴别诊断胃肠道间质瘤良恶性的研究报道较为缺乏。基于此,本研究回顾性分析2018年1月—2022年12月河西学院附属张掖人民医院收治的220例胃肠道间质瘤患者的临床资料,探究MRI的ADC值对此类患者良恶性的诊断效能。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018年1月—2022年12月河西学院附属张掖人民医院收治的220例胃肠道间质瘤患者的临床资料。所有患者均经病理检查证实疾病的良恶性,其中良性组共179例,恶性组共41例;良性组中男103例,女76例;年龄41~78岁,均龄(60.31±2.48)岁;体质量指数(body mass index,BMI)18.5~26.9 kg/m2,平均(24.37±0.45)kg/m2。恶性组中男25例,女16例;年龄43~79岁,平均年龄(60.50±2.32)岁;BMI 18.6~27.1 kg/m2,平均BMI(24.45±0.38)kg/m2。两组一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。患者对研究内容知情并签署知情同意书。

纳入标准:①患者的良恶性经病理检查确诊;②检查前未行手术及药物治疗;③患者的病历有关资料齐全。排除标准:①合并各类感染性疾病者;②存在其他恶性肿瘤者;③合并血液系统疾病者;④伴有凝血、免疫系统紊乱者;⑤存有肝肾等脏器功能不全者;⑥对本试验所用检查方式存在禁忌证者;⑦存有酗酒等不良生活习惯史者。

1.2 方法

选用Siemens Avanto1.5T超导磁共振扫描仪进行检查,患者取平卧位,足先进,扫描范围从膈顶到肾门水平,对患者均行常规扫描与DWI扫描。首先行常规扫描,采用快速恢复快速自旋回波(FRFSE)序列,扫描序列包含:T1WI轴位[重复时间(TR)8 ms,回波时间(TE)2.3 ms,层厚4 mm,层间距1 mm,激励次数2次],T2WI轴位(TR 1 321 ms,TE 80 ms,层厚4 mm,层间距1 mm,激励次数1次,矩阵248×167),T2WI冠状位(TR 1 119 ms,TE 80 ms,层厚4 mm,层间距1 mm,激励次数1次,矩阵200×285);之后行DWI扫描,扫描序列:TR 570 ms,TE 70 ms,层厚7mm,层间距1 mm,激励次数3次,b值800 s/mm2,视野380 mm×380 mm,矩阵128×128;扫描完毕生成ADC图像后,将图像上传到后处理工作站,在病灶区及相邻正常胃壁区分别手动勾画出相应感兴趣区(ROI),并检测该区域的ADC值,在勾画ROI时需避开病灶中坏死、出血、伪影等信号不均匀的区域,而正常胃壁ROI的勾画需注意远离病灶区。所有的图像采集均由本院两名具有丰富经验的影像学医师共同完成,每位诊断医师对同一病灶及正常胃壁组织的3次ADC值并取其平均值。

1.3 观察指标

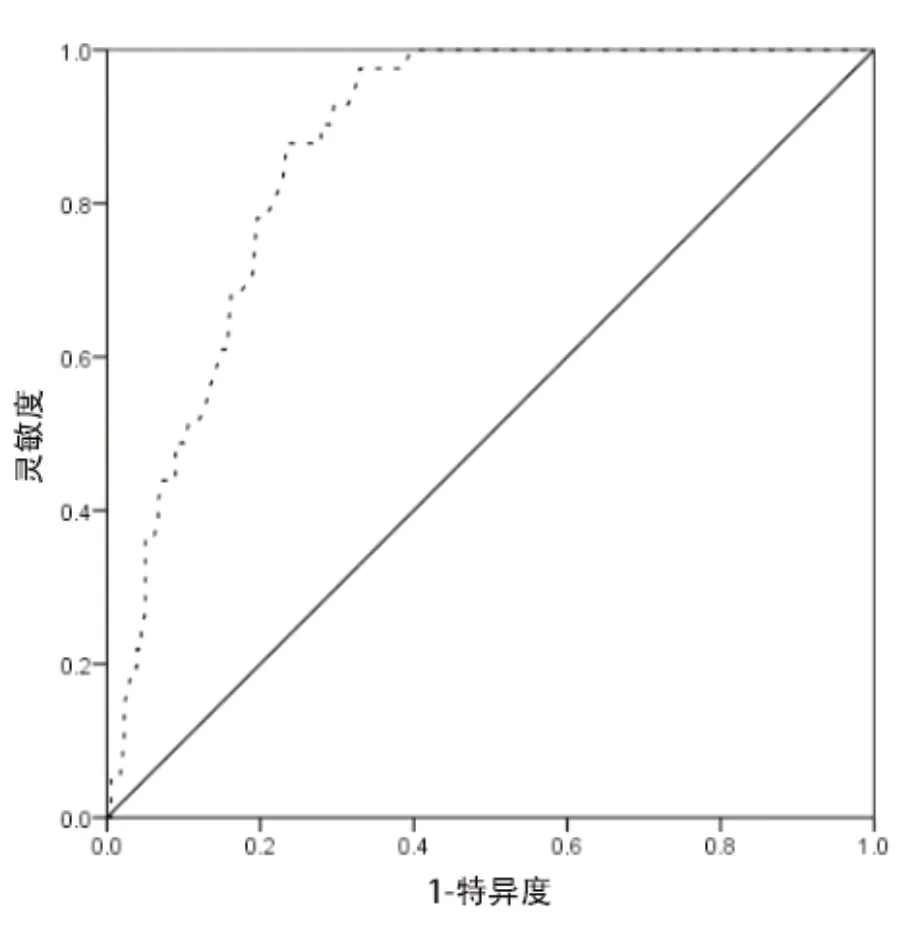

①不同性质胃肠道间质瘤的影像表现差异对比:统计对比良性、恶性胃肠道间质瘤的肿瘤最大直径、肿瘤形态、边界情况;②不同性质胃肠道间质瘤MRI的ADC值差异对比;③MRI的ADC值在胃肠道间质瘤良恶性中的诊断效能:绘制ROC曲线,分析MRI的ADC值在胃肠道间质瘤良恶性中的鉴别诊断效能。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0统计软件分析数据,符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,采用χ2检验;绘制ROC曲线,分析MRI的ADC值在胃肠道间质瘤良恶性中的鉴别诊断效能;以曲线下面积(AUC)评估:AUC≤0.5提示无诊断价值;0.5<AUC≤0.7提示诊断价值较低;0.7<AUC≤0.9提示诊断价值中等;AUC>0.9提示诊断价值较高;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同性质胃肠道间质瘤的影像表现及ADC值差异对比

恶性组的肿瘤最大直径显著大于良性组,肿瘤形态不规则、边界模糊占比显著高于对照组,ADC值显著低于良性组(P<0.01)。见表1。

表1 不同性质胃肠道间质瘤的影像表现差异对比

2.2 MRI的ADC值在胃肠道间质瘤良恶性中的诊断效能

ROC结果显示,MRI的ADC值诊断胃肠道间质瘤良恶性的AUC为0.872(95%CI:0.825~0.918)。见表2、图1。

图1 MRI的ADC值鉴别诊断胃肠道间质瘤良恶性的ROC曲线

表2 MRI的ADC值在胃肠道间质瘤良恶性中的诊断效能

3 讨论

胃肠道间质瘤为临床常见的消化道原发性间叶源性肿瘤,其主要来源于未定向分化的间质细胞[7-8]。50~65岁人群是该病的高发群体,近年因居民饮食习惯的转变及老龄化进程的加速,导致该病的患病人数急剧增长[9-10]。由于分化程度不同,胃肠道间质瘤的预后亦不同,而该病多为恶性,容易发生转移,且术后易复发[11]。因此,选择一快速有效的手段于早期及时鉴别诊断出胃肠道间质瘤的良恶性,并施以针对性的治疗,对于降低死亡率意义重大。

病理检查为胃肠道间质瘤良恶性诊断的“金标准”,但其会对患者的机体造成一定损伤,且检查时间较长,故难以作为临床早期筛查的常规措施[12]。因此,更为快速有效的诊断措施成为临床的关注重心。近些年,随着影像学检查技术的迅猛发展,MRI因具有较为优良的软组织分辨率与空间分辨率,在疾病诊断中广泛使用。MRI的DWI通过检测水分子在机体细胞的扩散受限程度,可以间接反映组织细胞的完整度及病理生理转变等,是临床唯一能够在活体组织内测定水分子扩散运动的无创性影像学手段[13]。与常规的MRI相比,DWI可更为直观、形象地反映病灶,而作为其量化指标,ADC值可反映组织内水分子的扩散特征,组织细胞密度越低,其水分子扩散运动愈发显著,则ADC值越大[14]。本研究结果显示,恶性组的肿瘤最大直径为(5.75±1.26) cm,大于良性组的(2.31±0.69)cm,肿瘤形态不规则占比为85.37%(35/41)、边界模糊占比为92.68%(38/41),高于对照组的24.02%(43/179)、36.87%(66/179);且ADC值为(0.95±0.16)×10-3mm2/s,低于良性组的(1.29±0.24)×10-3mm2/s,表明恶性胃肠道间质瘤的瘤体直径较长,ADC值较低,且多表现为肿瘤形态不规则、边界模糊。分析原因认为癌细胞的恶性增殖不规律,内部血管的形成多为畸形,且受到增殖期间分泌的多种内分泌激素的影响,病灶处的炎症反应及血管内皮功能出现明显变化,故肿瘤的形态多不规则且边界模糊。同时,癌细胞的恶性增殖,细胞密度增加,细胞外间隙变小,加之受生物膜及生物大分子的限制作用,故会造成其水分子扩散遭受限制,ADC值降低[15]。本研究ROC结果还显示,MRI的ADC值诊断胃肠道间质瘤良恶性的曲线下面积(AUC)为0.872(95%CI:0.825~0.918)。提示ADC值有利于区分正常组织与癌组织,可定量反应胃肠道间质瘤的组织病理学信息,有利于鉴别诊断胃肠道间质瘤的良恶性,以此为临床医师提供可靠的参考信息,及时制定出个体化的治疗方案,从而更有效地控制病情,提高患者生存率及预后水平。

综上所述,MRI的ADC值可有效鉴别诊断出胃肠道间质瘤的良恶性,而恶性胃肠道间质瘤多表现为肿瘤形态不规则、边界模糊,肿瘤直径长,ADC值低,对此临床需予以重视,于早期及时诊断出疾病的良恶性。