双源CT双能量技术在肺部良恶性病变鉴别中的Overlay、NIC及临床意义分析

郑一兵

(扬州友好医院医学影像科 江苏 扬州 225000)

肺癌为我国临床医学中较为常见的恶性肿瘤疾病,且受患者生活方式转变、生活不良习惯、生活环境转变、遗传等因素的影响,目前该疾病发病率呈上升趋势[1]。该疾病发病早期,患者仅表现为咳嗽、胸闷等轻微症状,部分患者未见任何不适感,说明该疾病具有较高隐匿性。但病情不断深入发展后,可能会对患者生命安全造成严重威胁[2]。面对肺部疾病,应遵循早诊断、早发现、早治疗的理念,提升患者生存质量。较为常见的肺部疾病诊断方式为X线与CT诊断等,均对患者病情有一定诊断价值[3]。CT诊断方式相较于X线准确率较高,能观察到患者病变位置与周围组织之间的关系。但CT无法对类似的肺癌与肺炎疾病进行判断,可能会出现误诊等情况。因此临床医疗工作开展过程中,应进一步深入探究更加科学有效的诊断方式。双源CT双能量技术的问世对肺部疾病临床诊疗工作的开展产生积极作用,能借助双球管对患者肺部进行同时扫描。扫描期间,能根据患者不同组织之间的能量特性,获得组织与血流功能数据,并借助相关技术,完成碘分布图的制作。在此基础上,还能呈现患者组织血管的分布情况。与以往常规影像学检验方式比较,双源CT双能量技术能在较短时间内完成诊断工作,直观患者体内的碘分布情况,应用价值显著。基于此,本文以扬州友好医院收治的肺部疾病患者作为研究对象,探究双源CT双能量技术的临床价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取扬州友好医院胸外科2020年2月—2023年2 月收治的经病理确诊的72例肺部病变患者。按照病变类型将患者分为对照组(肺部良性病变患者,36例)以及观察组(肺癌疾病患者,36例)。对照组中男性20例,女性16例,年龄37~70岁,均龄(61.27±4.30)岁;病变位置:肺上叶、肺中叶、肺下叶分别为10例、6例、20例。观察组中男性21例,女性15例,年龄36~69岁,均龄(60.14±4.28)岁;病变位置:肺上叶、肺中叶、肺下叶分别为9例、5例、22例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。患者对研究内容知情并签署知情同意书。

纳入标准:①患者均接受病理学诊断判断肺部病变类型;②符合CT检查适应证,无禁忌证。排除标准:①合并急性病症者;②合并其他重大脏器疾病者;③合并凝血功能障碍者;④合并精神系统疾病,或存在意识障碍及沟通障碍者;⑤临床资料缺失者。

1.2 方法

两组患者均接受双源CT双能量检查技术诊断。使用本院西门子双源CT(Definition Flash)对患者进行CT扫描。检查期间,辅助患者取仰卧位,指导患者将双臂置于脑后,以减少扫描伪影。扫描完成后,对患者胸部进行单源模式下的CT平扫。扫描范围应覆盖患者整个肺部组织,并对患者进行增强扫描,方式同上。扫描期间,以碘克沙醇作为对比剂,通过静脉注射方式为患者注射75 mL碘克沙醇,速率控制在3.5 mL/s,后为患者注射30 mL 0.9%氯化钠溶液。参数设定:矩阵512×512,A球管电压140 kV、电流60 mAs,B球管电压80 kV、电流214 mAs,扫描厚度2 mm,扫描间隔2 mm。扫描期间延迟25 s/45 s后,对患者实行动脉期扫描与静脉期扫描。将CT扫描后获取的数据传输至双源CT后处理工作站中,对扫描结果进行自动能量减影,并获取碘分布图,对患者病变区域数据进行测量。测量期间应尽量避开坏死组织等可能会对数据结果产生影响的区域,并尽量选择病变中心区域的层面进行测量。NIC=病变碘浓度/同层主动脉内碘浓度。测量期间,由本院放射科工作经验较强的专业医师开展测量工作,并通过盲法测量,连续3次测量结果获得后,取平均值作为最终测量目标。

1.3 观察指标

观察比较两组患者动脉期与静脉期碘增加值、碘浓度、NIC、肿块体积、容积平均CT值、容积CT剂量指数值、平均容积CT增强值、容积CT净增值。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0软件统计分析数据,符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

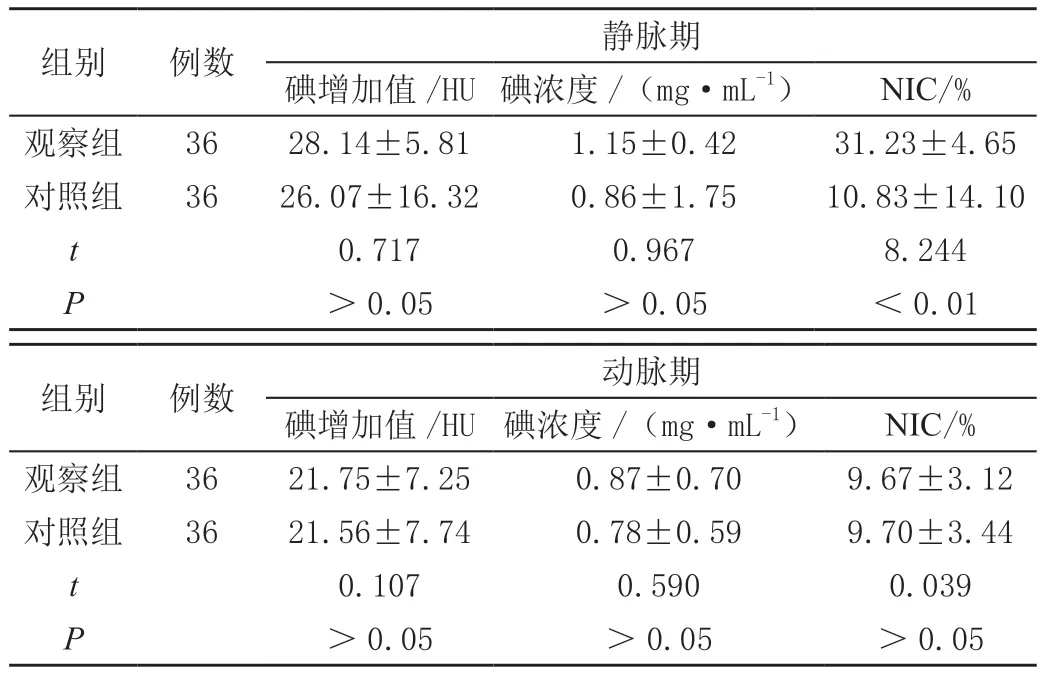

2.1 碘增加值、碘浓度、NIC

观察组静脉期NIC值显著高于对照组(P<0.01)。两组患者静脉期碘增加值、碘浓度、动脉期碘增加值、碘浓度、NIC差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组碘增加值、碘浓度、NIC指标()

表1 两组碘增加值、碘浓度、NIC指标()

注:对照组患者动脉期与静脉期碘增加值、碘浓度、NIC比较,无显著差异(t=1.498、0.260、0.467,P>0.05)。观察组患者静脉期碘增加值高于动脉期,NIC高于动脉期,差异显著(t=4.127、23.101,P<0.01);碘浓度静脉期与动脉期无显著差异(t=2.058,P>0.05)。

组别例数静脉期碘增加值/HU碘浓度/(mg·mL-1)NIC/%观察组3628.14±5.811.15±0.4231.23±4.65对照组3626.07±16.320.86±1.7510.83±14.10 t 0.7170.9678.244 P>0.05>0.05<0.01组别例数动脉期碘增加值/HU碘浓度/(mg·mL-1)NIC/%观察组3621.75±7.250.87±0.709.67±3.12对照组3621.56±7.740.78±0.599.70±3.44 t 0.1070.5900.039 P>0.05>0.05>0.05

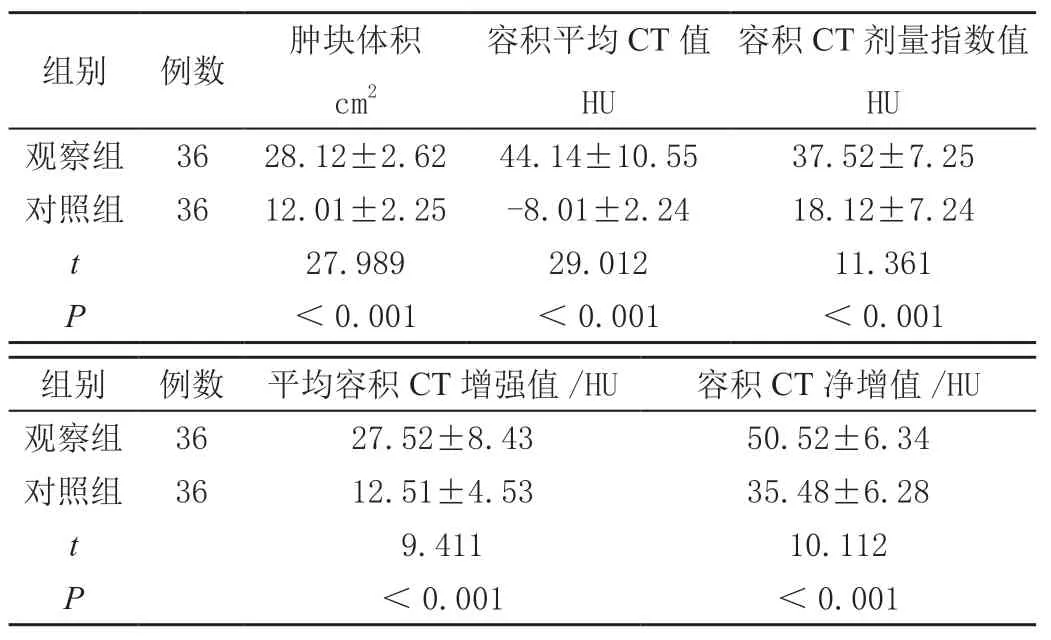

2.2 两组肿块体积、容积平均CT值、容积CT剂量指数值、平均容积CT增强值、容积CT净增值比较

观察组容积平均CT值、容积CT剂量指数值、平均容积CT增强值、容积CT净增值均显著高于对照组(P<0.01),见表2。

表2 肿块体积、容积平均CT值、容积CT剂量指数值、平均容积CT增强值、容积CT净增值()

表2 肿块体积、容积平均CT值、容积CT剂量指数值、平均容积CT增强值、容积CT净增值()

容积CT剂量指数值HU观察组3628.12±2.6244.14±10.5537.52±7.25对照组3612.01±2.25-8.01±2.2418.12±7.24 t 27.98929.01211.361 P<0.001<0.001<0.001组别例数肿块体积cm2容积平均CT值HU组别例数平均容积CT增强值/HU容积CT净增值/HU观察组3627.52±8.4350.52±6.34对照组3612.51±4.5335.48±6.28 t 9.41110.112 P<0.001<0.001

3 讨论

肺癌疾病属于恶性肿瘤疾病,对患者造成较大危害,且该疾病早期临床病症不明显,诊断中容易出现误诊或漏诊的情况,可能会导致患者救治不及时,或出现误诊情况,使得病情延误[4-5]。既往临床诊断中,能通过X线诊断与CT诊断方式判断患者基础疾病发生情况,但单一基础性诊断下,影像学成像条件不高,可能会降低患者临床诊断分辨率,因此可能会导致错误判断情况发生,影响患者后续治疗效果[6-7]。我国医疗技术水平不断提升,使得影像学检查技术不断发展,可将双源CT双能量技术应用于肺部疾病的临床诊断工作中,获取不同组织的不同数据,并获得多个参数。通过该项技术,能直观地判断患者肺部病变中的碘分布情况,并借助该检查结果判断患者肺部病变的良、恶性情况。

双源CT双能量技术应用下,能借助A、B球管,同时从不同方向以不同能量条件下为患者实行CT扫描检查,并获取到更加直观的扫描数据,获得更加敏感性的影像学成像。根据不同组织在不同能量X线照射下的不同通过性成像结果,能显示出不同的CT值。为患者实行平扫与增强扫描后,能借助双源CT双能量技术对患者不同个体之间碘分布情况进行判断,确定其分布量与分布范围。在临床诊断工作开展中,患者体内对比剂流动速度、总量与个体循环情况均存在差异性,因此,患者体内碘浓度及NIC也就存在差异[8]。根据本研究结果中观察组与对照组动脉期、静脉期各个诊断指标比较结果,说明碘浓度标准后,受到其他因素的影响较小,能反映患者体内碘分布情况与碘范围,并借助不同阶段患者碘浓度的比较,能准确判断出患者肺部病变良性与恶性情况。由此可见,双源CT双能量技术检查下,扫描时间变化期间,患者肺部恶性病变诊断结果也会出现差异,呈现出不同的碘分布范围与碘数量。双能量扫描期间,在患者肿瘤位置引入对比剂,对比剂会立即分布在患者肿瘤组织的微血管中。产生该现象的根本原因是患者肿瘤组织中含有大量血管,对比剂会通过患者血管外部的组织间隙到达血管中,达到平衡状态。由于肺部肿瘤患者的肿瘤微血管分布不规则,呈现较为凌乱的状态,其组织内血管粗细程度存在差异性,且血管壁中无肌层与基底膜,微血管的渗透性较佳。且微循环中血液流动速度较快,流量较大。正是因为恶性肿瘤患者体内胃管结构特点,决定了患者CT增强扫描后碘分布情况,因此,临床诊断期间,经过双能量技术处理的图像能更加直观地表达出患者的碘分布情况[9]。由此可见,借助双源CT双能量技术为肺部疾病患者实行临床诊疗,能判断患者肺部疾病的良性与恶性情况。研究结果显示,观察组患者与对照组患者容积平均CT值、容积CT剂量指数值、平均容积CT增强值、容积CT净增值均存在差异性,均提示观察组较高,说明对患者实行双源CT双能量检查技术,能从CT值角度判断患者恶性病变与良性病变情况,因此,医生能通过诊断体积的判断与CT值异常情况,对患者病变组织进行遴选,进一步完善检查工作。

除此之外,为肺部疾病患者使用双源CT双能量技术诊断,对患者所产生的辐射较低。分析原因,该诊断方式能根据受检者体质量的不同,合理调整动态曝光剂量,使得数据采集过程螺距更大。且诊断期间,能使用两组探测器对患者实行同步螺旋扫描,进一步提升检察速度。因此,该诊断方式下,能明显提升检查速度。临床诊断期间,在保证图像质量符合诊断工作开展需求的前提下,能尽量降低管电压与管电流,进一步降低诊断期间的辐射剂量。与常规CT诊断方式比较,双源CT双能量技术诊断方式下,辐射下降程度在30%~50%左右,这也是该诊断技术的临床价值所在[10]。将双源CT双能量技术应用于肺部疾病患者临床诊断工作中,能同时提升患者的临床诊断效果与安全性,是后续治疗工作开展的重要依据,能在有效辅助治疗工作开展的基础上减少患者的不适感,临床价值较为显著。为此,越来越多患者能接受双源CT双能量技术诊断干预,且对该诊断方式满意度高,有利于肺癌疾病的诊断与治疗工作的开展。

综上所述,对肺部疾病患者实行双源CT双能量检查技术,能通过比较患者动脉期与静脉期碘增加值、碘浓度、NIC,肿块体积、容积平均CT值、容积CT剂量指数值、平均容积CT增强值、容积CT净增值,判断患者肺部疾病的良性与恶性情况,进而辅助治疗工作有效进行,故具有较高临床推广应用价值。