磁共振成像技术评估大脑中动脉粥样硬化性狭窄缺血性脑卒中的价值

王 鹏,刘 婷,杨 帆

(北京爱康君安门诊部有限公司核磁共振室 北京 100022)

颅内动脉粥样硬化性狭窄属于致使缺血性脑卒中短暂性脑缺血的关键因素。经临床实践发现,传统影像学检查技术如CT血管造影、数字减影血管造影可实现对动脉狭窄状况的判断,但难以对动脉管壁和斑块特征实施精确评估[1]。机体出现大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)粥样硬化性狭窄的情况后,在管壁和斑块方面均会发生一定的变化,随着病情的进展可能导致缺血性脑卒中[2]。临床往往通过评估斑块的稳定性来确定具体的治疗方案[3]。这就需要及时通过影像学检查明确斑块的具体情况。相关研究指出,高分辨率磁共振是一种可清晰显示血管壁及斑块的成像技术,将其应用于颅内动脉粥样硬化性狭窄的诊断中的价值较高[4-5]。本研究选取2018年1月—2022年12月北京爱康君安门诊部有限公司收治的170例MCA粥样硬化性狭窄缺血性脑卒中患者,分析磁共振成像技术评估MCA粥样硬化性狭窄缺血性脑卒中的临床价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月—2022年12月北京爱康君安门诊部有限公司收治的170例MCA粥样硬化性狭窄缺血性脑卒中患者,其中男100例,女70例;年龄32~70岁,平均年龄(46.25±5.60)岁。纳入标准:①存在MCA供血区脑梗死或短暂性脑缺血发作的特征;②患者自身存在高血压、高血脂、糖尿病等动脉粥样硬化的危险因素;③入院24 h内完成多序列垂直扫描,明确斑块情况;④ 患者自原配合参与随访调查,并签署知情同意书。排除标准:①非动脉粥样硬化性所形成的MCA狭窄,包含肌纤维发育不良、动脉炎、动脉夹层等;②存在磁共振检查禁忌证;③扫描序列不完整;④患有严重的心、肺、肾等功能不全,或者存在深静脉血栓的情况。

1.2 方法

MRI检查:选择20通道西门子3.0T MAGNETON Skyra MRI检查设备,执行非门控多序列扫描。按照规范化检查流程,具体操作步骤如下:优先准确进行3DTOFMRA的定位序列扫描,对图像予以重建,在MRA图像上选取最狭窄的MCA,由影像医师结合相关数据处理过程,有效探查病变位置,评估MCA的管壁、管腔斑块信息。随后对患者的MCA粥样硬化性狭窄M1段执行多序列垂直扫描。参数设置如下:①按照全脑弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)轴位成像设置:TR/TE为5 300 ms/74 ms,FOV为20 cm×20 cm,矩阵为160×160,层厚为5 mm,层间距为1.5 mm。②按照3DTOF-MRA序列设置:TR/TE为29 ms/3.4 ms,FOV为22 cm×22 cm,层厚为1.2 mm,层间距为0.6 mm,扫描原始图像设为104层,扫描时间控制在288 s。③T加权增强扫描参数设置:TR/TE为576 ms/15.8 ms,FOV为15 cm×15 cm,层厚为2 mm,层间距为1.0 mm。④T加权FSE序列参数设置:TR/TE为2 800 ms/49 ms,FOV为15 cm×15 cm,矩阵为256×256,层厚为2 mm,层间距为1.0 mm。⑤质子加权成像扫描参数设置:TR/TE为2 500 ms/16 ms,FOV为15 cm×15 cm,层厚为1.5 mm,层间距为1.0 mm。在扫描过程中,使用的对比剂是钆喷替酸葡甲胺(Gd-DTPA),在使用过程中借助高压注射器注射实施注射,注射规格设定为Gd-TD 0.2 mmol/kg,注射速率为2 mL/s。所有图像分析均由2名经验丰富的影像科技师通过盲法进行评定,若存在不一致的情况,则由第3名医师综合评价。

1.3 观察指标

①观察MCA粥样硬化性狭窄部位的斑块特征;② 观察急性缺血性脑卒中与非急性缺血性脑卒中患者的斑块信号分布特征,按照定性分类方式斑块信号可分成等信号、高信号、低信号、混杂信号4种形式;③统计斑块强化程度。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件对数据进行分析,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差()表示,行t检验;计数资料采用频数(n)、百分率(%)表示,行χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 磁共振成像下斑块的主要部位分布特征

基于磁共振成像检查管壁成像情况,急性缺血性脑卒中患者有72根MCA具有显著斑块,非急性缺血性脑卒中患者有124根呈现斑块特征。196根MCA斑块出现环形者所占比例最高,为27.04%(53/196),沉积在前下壁者占23.47%(46/196),沉积在前上壁占14.80%(29/196),沉积在下壁占8.16%(16/196),沉积在前壁占7.14%(14/196),沉积在后壁占6.12%(12/196)。

2.2 磁共振成像下斑块的厚度

磁共振成像检查结果显示,170例MCA粥样硬化性狭窄缺血性脑卒中患者的斑块厚度为0.3~3.5 mm,平均(1.4±0.5)mm。

2.3 急性缺血性脑卒中和非急性缺血性脑卒中患者磁共振成像下的斑块特征

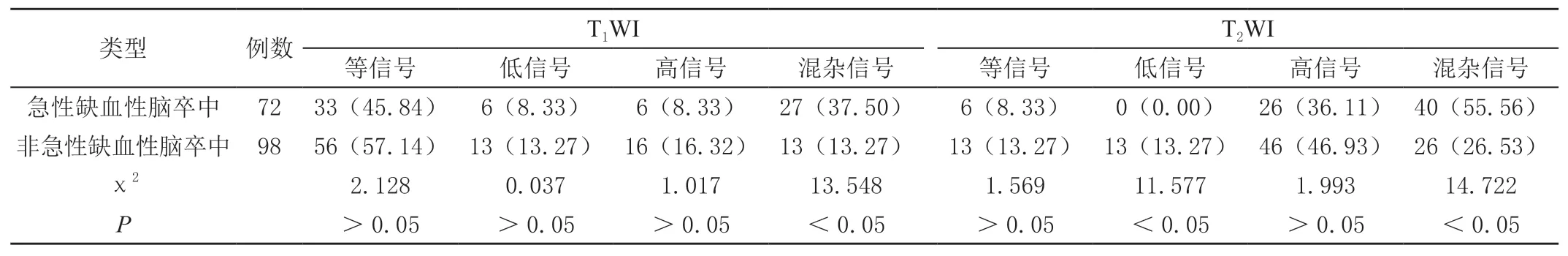

72例急性缺血性脑卒中患者DWI扫描检查可观察到患侧部位的MCA供血区具有新鲜脑梗死的病灶存在,上述症状较为明显;98例非急性缺血性脑卒中DWI扫描检查可发现其存在短暂性脑缺血发作的情况,具有一过性、可逆性,且多存在陈旧性脑梗死病灶。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。在T1WI、T2WI扫描下,急性缺血性脑卒中的MCA表现为混杂信号特征的斑块数量多于非急性缺血性卒中患者,差异有统计学意义(P<0.05);在T2WI扫描下,非急性缺血性脑卒中的MCA表现为低信号特征的斑块数量多于急性缺血性卒中患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。急性缺血性脑卒中和非急性缺血性脑卒中患者的斑块强化率分别为(0.79±0.26)%、(0.52±0.23)%,差异有统计学意义(t=5.206,P<0.05)。

表2 急性缺血性脑卒中和非急性缺血性脑卒中患者的斑块特征对比[n(%)]

3 讨论

在通常情况下,颅内动脉粥样硬化性狭窄的患病部位多集中在中动脉和基底动脉,以中动脉最为常见,同时表现出供血区域相对广泛的特点[3-6]。近年来,缺血性卒中的发生率不断提升[7]。既往研究指出,33%~50%的脑卒中患者会出现颅内动脉粥样硬化病症[8]。当前,在对缺血性脑卒中患者实施治疗时,通过观察血管壁及斑块特征予以针对性治疗方案[9]。传统的血管检查方法难以清晰地观察到管壁内部的结构特征,往往通过观察血管管腔结构来判断病情进展[10]。本研究在磁共振成像检查期间,通过对动脉粥样硬化性狭窄MCA管壁、斑块实施定性及定量分析,结果发现,急性缺血性脑卒中患者的斑块强化率高于非急性缺血性脑卒中患者(P<0.05)。上述结果反映了强化斑块存在易损性特征。在炎性反应及新生血管形成的影响下会进一步促使细胞内皮通透性、造影剂潜入至斑块细胞以外,磁共振成像发现斑块表现为强化改变。基于磁共振成像检查管壁成像情况,以环形斑块、前下壁出现的斑块较为常见,且其属于MCA的M1段出现的动脉粥样硬化斑块。M1段具有转角大、弯曲特征,在此区域的血液流速比较缓慢,这为脂质沉积创造了条件[11]。环形斑块的形成原因多是受到血管周围血流速度慢而中心较快的影响,且在没有其他分支血管存在的状态下,管壁各处受到的剪切力相对一致,一旦表现出炎性症状后,脂质会沉着在管壁表面。混杂信号的特征能够在一定程度上反映斑块状况,从中观察到其内部成分的复杂性特点。本研究结果显示,在T1WI、T2WI扫描下,急性缺血性脑卒中的MCA表现为混杂信号特征的斑块数量多于非急性缺血性卒中患者(P<0.05);在T2WI扫描下,非急性缺血性脑卒中的MCA表现为低信号特征的斑块数量多于急性缺血性卒中患者,差异有统计学意义(P<0.05)。分析原因是,在发生炎性反应阶段,会存在较大的脂质核心特征,并且周围存在较为薄弱的纤维帽,表现出不稳定斑块的特点,在此状况下,很容易导致其脱落,进而致使其破裂出血,引发急性脑缺血或者梗死[12]。

综上所述,使用磁共振成像技术对MCA粥样硬化性狭窄缺血性脑卒中的斑块分布进行分析可发挥出独特的优势。基于斑块混杂信号特点、斑块强化程度可预测缺血性脑卒中的发生风险。