江苏常州金坛区井头村土墩墓D1发掘简报

南京博物院

内容提要:井头村土墩墓群共发现8 座土墩墓,其中,井头村D1 为茅山山脉地区典型的一墩多墓结构,包含墓葬18 座、器物群22 处,呈向心式布局。其延续年代为两周之交至春秋中期。此次发掘为探讨土墩墓的葬制葬俗提供了重要线索,也为长江下游两周时期考古学文化序列和谱系研究积累了考古资料。

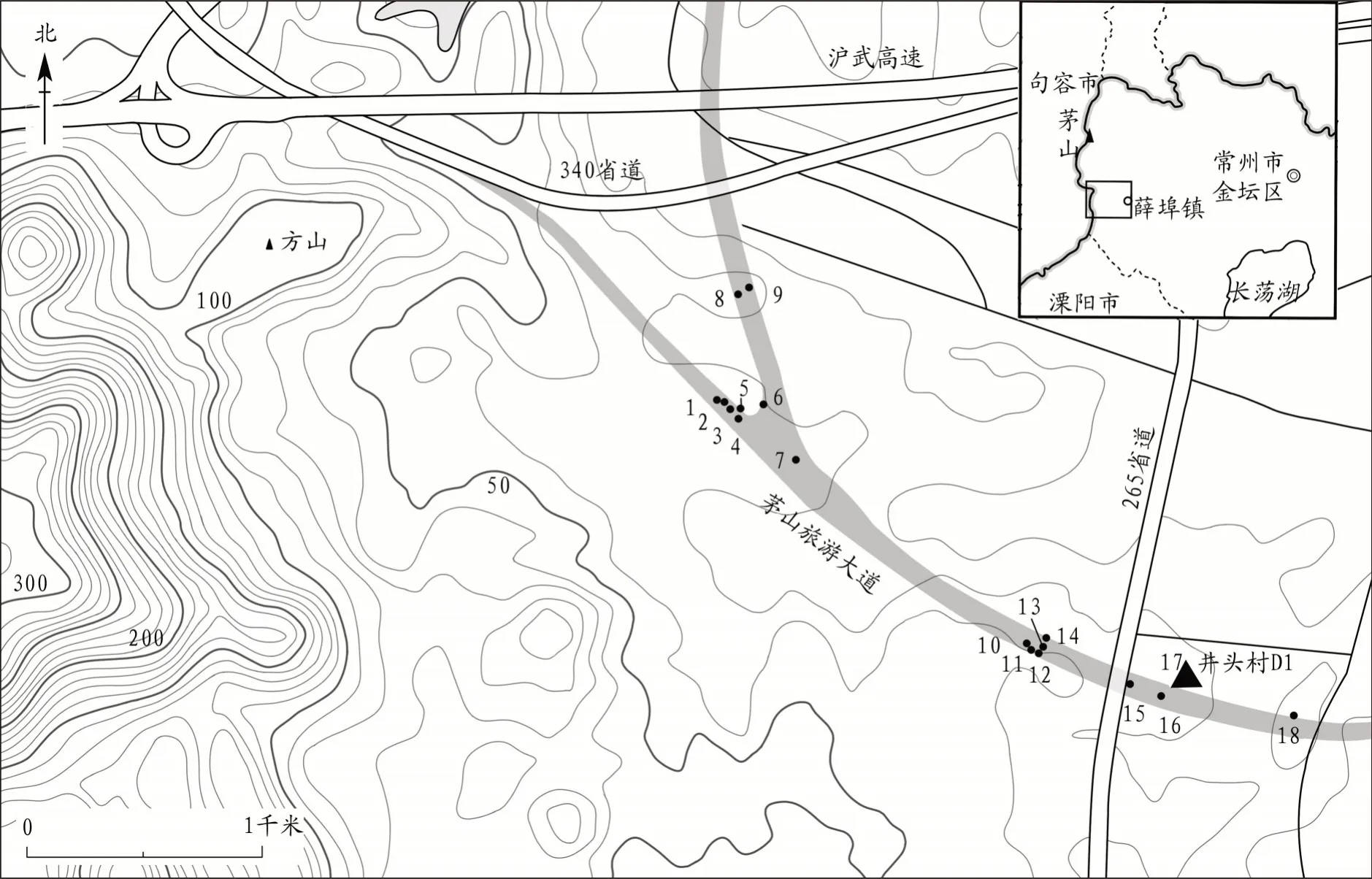

井头村土墩墓群位于江苏省常州市金坛区薛埠镇井头村西北,地处茅山山脉东麓指状岗地边缘,整体地势西高东低,海拔约30~40 米,是两周时期土墩墓集中分布区域之一。2017—2018年,为配合265 省道(金坛段)工程建设,南京博物院考古研究所对井头村土墩墓群中的1 号墩(编号2017JXJD1,下文简称D1)进行了考古发掘(图一)。

图一//井头村D1土墩墓位置示意图

D1 中心地理坐标为东经119°21′41.61″,北纬31°42′33.61″。D1 墩体保存相对完好,外观呈圆丘状,底面略呈圆形,南北长约25、东西长约26 米,墩顶至生土面距离约3 米。本次发掘采用四分法和探方法相结合的方式进行,以墩体中心为基点按正北方向布探方4 个,各方间留有1 米宽的“十”字形交叉隔梁,采取剥洋葱式方法逐层揭露土层。现将本次发掘情况简报如下。

江苏常州金坛井头村土墩墓D1遗迹与遗物

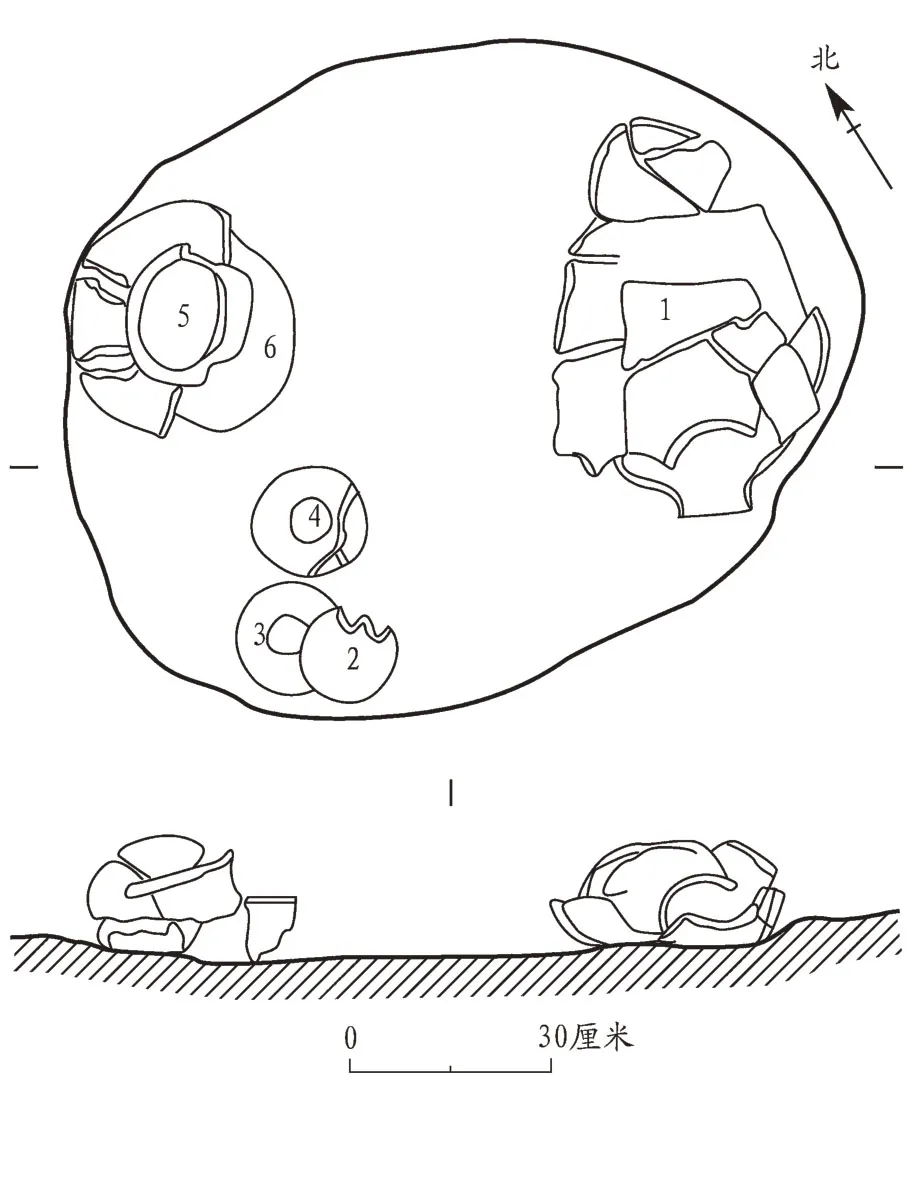

1.M2俯视(上为东)

2.原始瓷碗(M2∶7)

3.硬陶瓿(M2∶8)

4.原始瓷碗(M6∶14)

5.原始瓷瓿(M6∶22)

6.硬陶罐(M6∶3)

江苏常州金坛井头村土墩墓D1遗迹与遗物

1.陶大口器(M6︰16)

2.M18(西北—东南)

3.硬陶瓿(M18︰1)

4.硬陶瓿(M18︰2)

5.硬陶碗(M18︰3)

6.陶鼎(M18︰4)

一、地层堆积

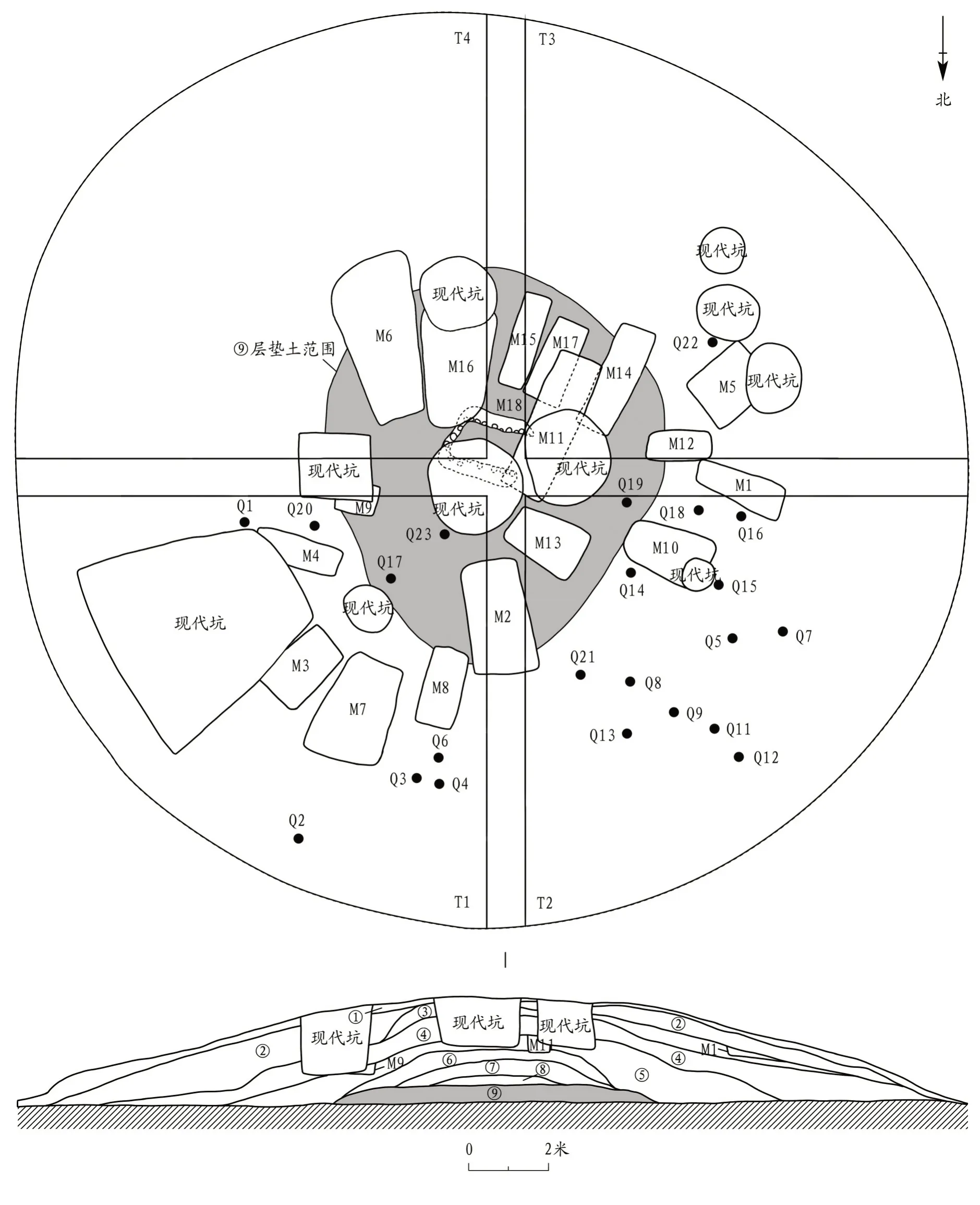

依据土质土色及包含物的不同可将土墩堆积分为9 层。下面以井头村D1T1—T2 南壁东西向剖面为例,简要说明地层堆积情况(图二)。

图二//D1平、剖面图

①层:耕土层,灰红褐色黏土,土质疏松,含有大量植物根系、现代垃圾和印纹硬陶。厚0.15~0.5米。

②层:红褐色块状黏土,较疏松,内含砂砾、植物根系和陶片。深0.1~0.5、厚0~1.25 米。该层下开口M1、Q1—Q4。

③层:红褐色块状黏土,夹杂黄褐色斑点,土质致密,含少量植物根系。深0.15~0.6、厚0~0.45米。主要分布于墩体西部。该层下开口M3—M5、Q5。

④层:红褐色块状黏土,土质致密,较纯净。深0.5~1.2、厚0.25~1 米。该层下开口M2、M6—M12、Q6—Q9、Q11—Q21。

⑤层:黄褐色沙质黏土,土质致密,细腻纯净。深1~1.75、厚0~0.5 米。该层下开口M13、M14、Q22。

⑥层:红褐色块状黏土,夹杂黄褐色沙质黏土,土质致密,包含少量陶片。深1.25~2、厚0~0.5米。该层下开口M15—M17、Q23。

⑦层:黄褐色沙质黏土,土质致密,较纯净。深1.75~2.25、厚0.3~0.6米。

⑧层:红褐色块状黏土,土质致密,含灰白色砂粒和黑褐色斑点。深2.1~2.25、厚0~0.25 米。该层下开口M18及其附属建筑。

⑨层:红褐色夹青灰色沙质黏土,土质致密,包含白色沙粒、黑褐色斑点和少量植物腐烂物。深2.25~2.5、厚0~0.5米。

⑨层以下为黄褐色生土层,土质致密、纯净。

二、遗迹与遗物

(一)墓葬

共18 座,编号M1—M18。现选取具有代表性的M2、M3、M6、M16和M18具体介绍。

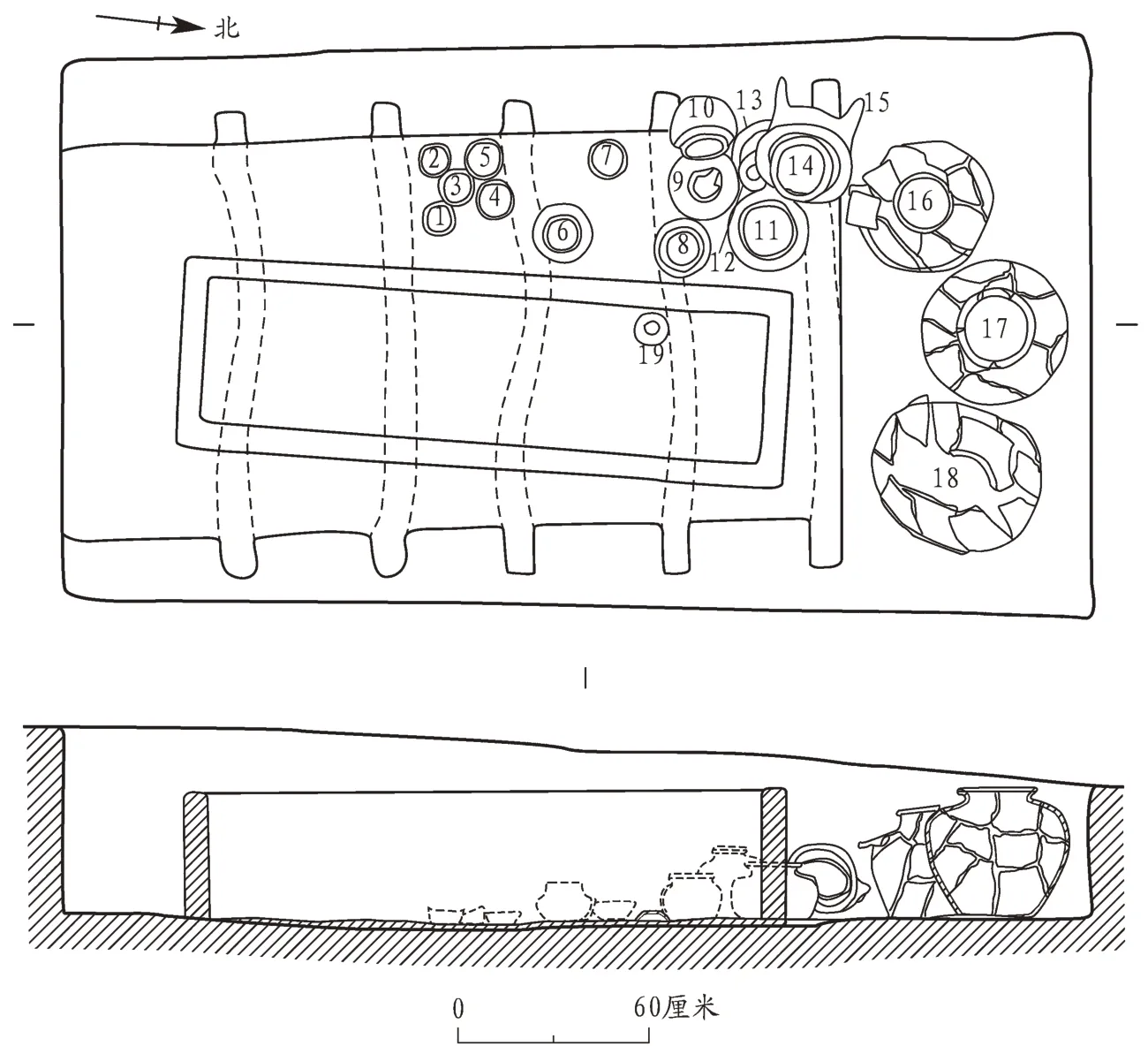

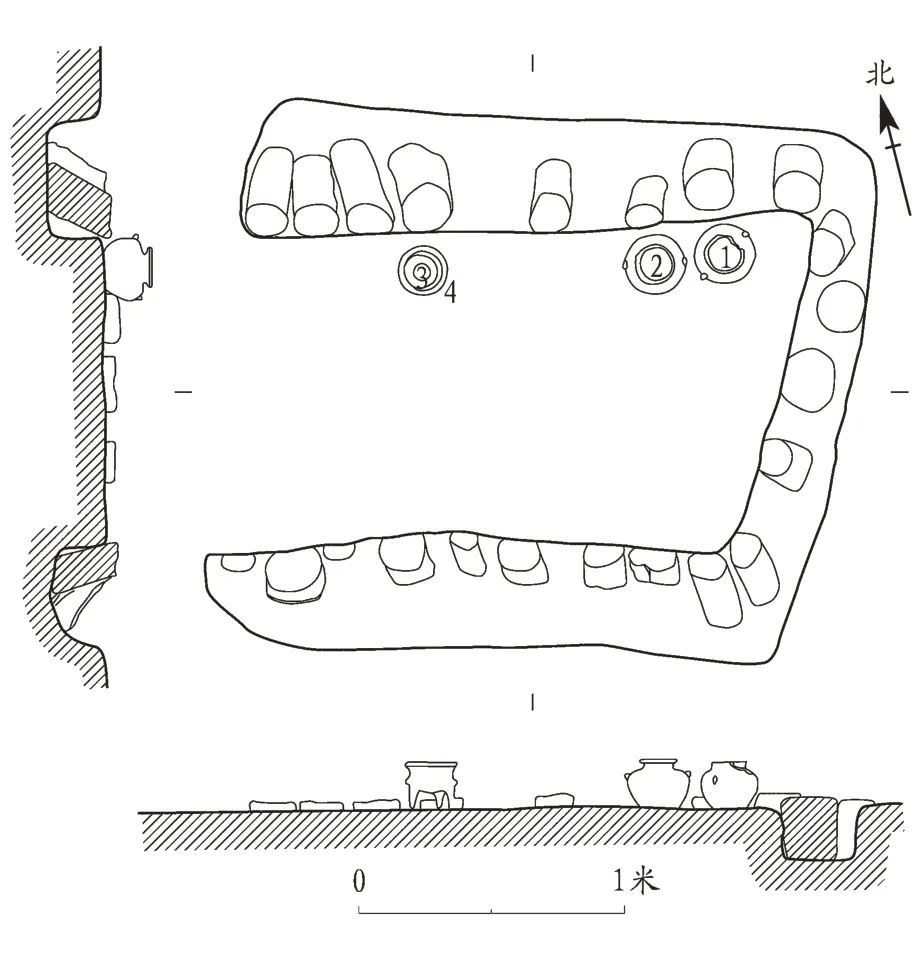

M2 位于土墩中北部,开口于④层下,打破⑤层。竖穴土坑墓,墓向170°。墓口平面略呈长方形,北部较宽,直壁平底。长3.2、宽1.66~1.8、深0.4~0.58 米。填土为红褐色黏土,夹杂有少量黄褐色黏土,土质较致密。葬具痕迹较为清晰。棺板痕呈长方形宽带状,棕褐色土,局部可辨倒塌位移迹象。棺底部发现有椁底板痕迹,椁底板下横置5根近等距排列的枕木。棺与椁底板方向略不同,棺痕略偏东。棺长1.9、宽0.6、残高0.42 米,棺痕厚0.06~0.08 米,椁长2.4、宽1.2 米。棺内人骨无存。出土随葬品19 件,其中夹砂红陶器2、泥质陶器3、硬陶器7、原始瓷器7 件,有5 件无法修复。多数随葬品位于棺外西侧椁底板上,仅有3 件印纹硬陶坛位于墓葬北侧椁底板外(图三;彩插五︰1)。

图三//M2平、剖视图

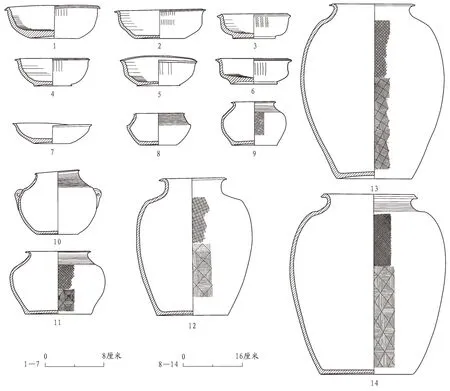

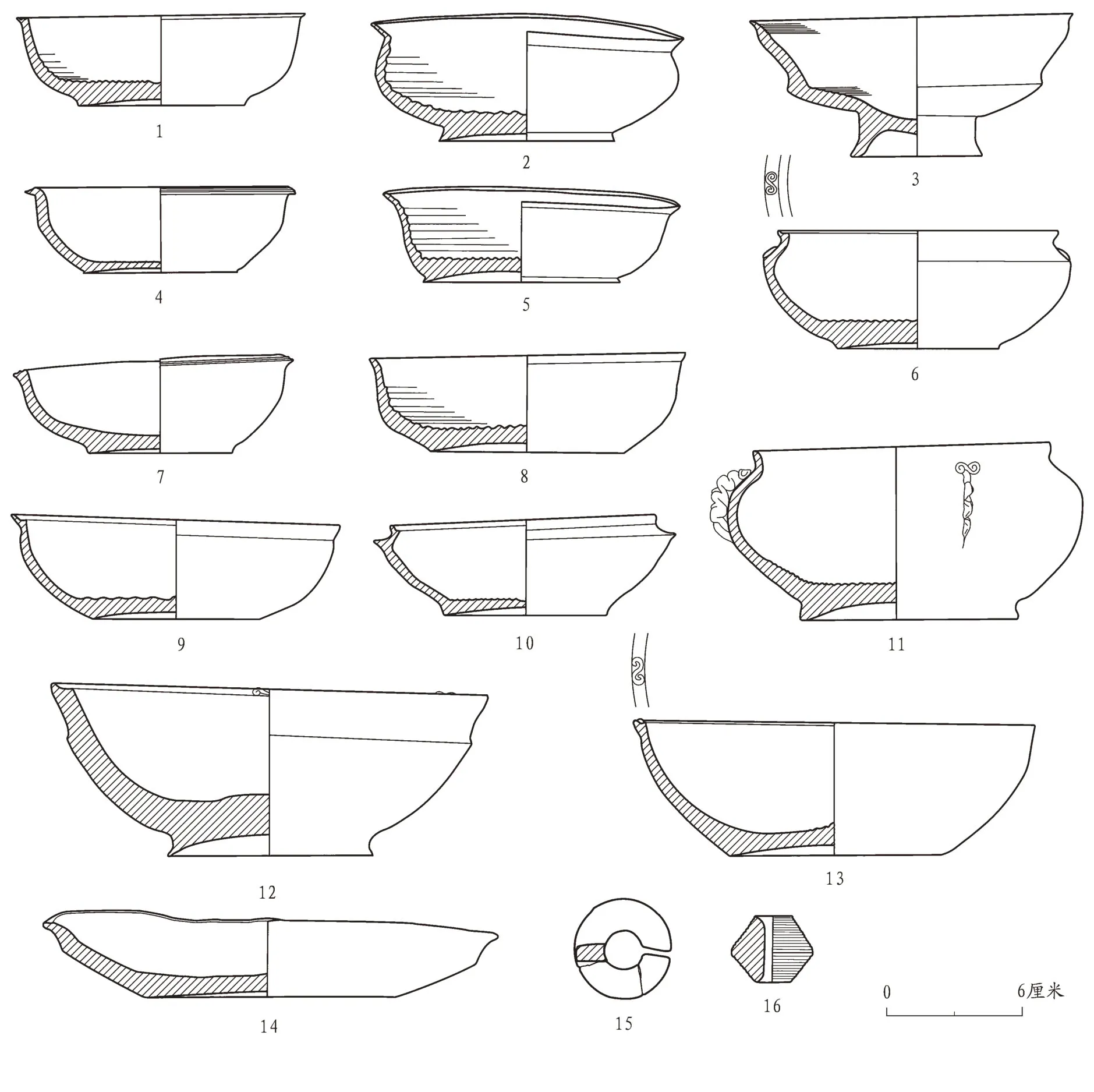

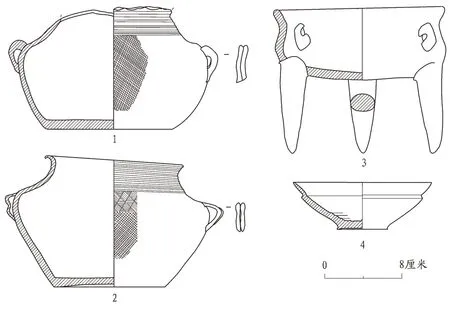

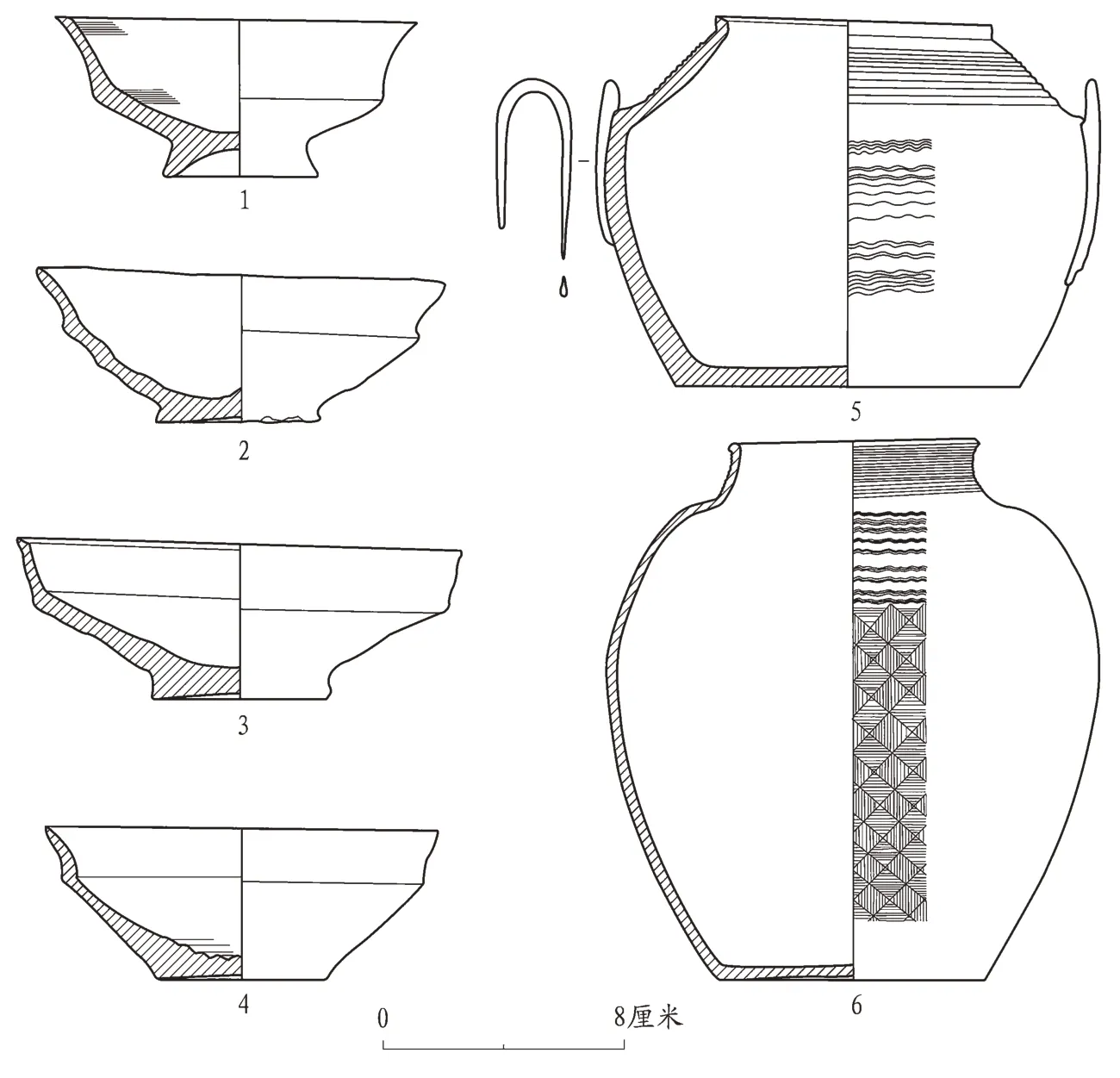

原始瓷碗 7 件。灰褐胎。M2︰5、7,口微侈,尖唇,外折沿,沿面有两道凹槽,直腹近底部弧收,平底内凹。器内壁有轮制形成的旋痕,器表饰纵向水波纹。器底有同心弧形切刮痕和灰白色窑粘。器通体施青灰釉。M2︰7,口径13.4、底径7、高4.2~4.5 厘米(图四︰1;彩插五︰2)。M2︰5,口径12.6、底径6.8、高3.8~4.1 厘米(图四︰2)。M2︰2—4、19,口微侈,尖唇,外折沿,沿面有两道凹槽,直腹近底部弧收,假圈足,底内凹。器内壁有轮制形成的旋痕,器表饰纵向水波纹。器底有同心弧形切刮痕和灰白色窑粘。器通体施青灰釉。M2︰2,口径10.2、底径5.8、高3.4~3.5 厘米(图四︰3)。M2︰19,口径10.6、底径5.4、高3.7 厘米(图四︰4)。M2︰3,口径10.8、底径6、高3.5 厘米(图四︰5)。M2︰4,口径10.8、底径6.6、高3.6 厘米(图四︰6)。M2︰1,敞口,圆唇,平折沿,沿面有两道凹槽,弧腹,平底内凹。器内壁有轮制形成的旋痕,器底有同心弧形切割痕和灰白色窑粘。器通体施青柚,釉色泛灰。口径11、底径5.1、高2.6~2.8厘米(图四︰7)。

硬陶瓿 3 件。侈口,尖唇,卷沿,束颈。颈部饰弦纹。M2︰8,褐胎。沿面内凹,弧肩,鼓腹,平底内凹。肩腹部饰席纹,近底有削剔痕。口径12.5、底径12.6、高12~12.2 厘米(图四︰9;彩插五︰3)。M2︰11,青灰胎。沿面微凹,弧折肩,扁鼓腹,平底微凹。肩及上腹饰席纹,下腹饰大菱形填线纹。近底部有轮修痕。口径18.2、底径18.4、高17.5~17.8 厘米(图四︰11)。

硬陶坛 3 件。青灰胎。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,深弧腹。M2︰16,沿面微凹,弧折肩,最大腹径偏上,平底微凹。肩及上腹部饰席纹,下腹部饰方格纹。口径18.8、底径19.8、高38.2~38.4 厘米(图四︰12)。M2︰17,沿面微凹,弧肩微折,平底内凹。肩及上腹饰席纹,下腹饰菱形填线纹,近底有轮修痕。口径23.8、底径20.8、高48.5 厘米(图四︰13)。M2︰18,沿面内凹,肩部略鼓,最大腹径偏上,平底微凹。颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰菱形填线纹。近底有轮修痕。口径26.8、底径26、高50~50.2厘米(图四︰14)。

泥质黑陶罐 2 件。器表黑皮脱落。侈口,尖唇,外折沿,沿面内凹,溜肩,平底微凹。颈肩饰弦纹。M2︰6,微束颈,扁折腹。口径14、底径9.8、高8.8~8.9 厘米(图四︰8)。M2︰9,束颈,圆鼓腹。上腹对称设有竖耳,耳面饰斜向压印纹。口径11.7~12.2、底径11.2、高17.5~18厘米(图四︰10)。

图四//M2出土器物

M3 位于土墩东北部,东南部被现代坑破坏。开口于③层下,打破④层。簸箕状竖穴土坑墓,敞口朝向墩外,墓向235°。墓口平面略呈长方形,直壁,平底。长2.8、宽1.68、深0.06~0.42 米(图五)。填土为红褐色块状土,土质致密。未见葬具和人骨痕迹。出土随葬品11 件,均位于墓室的中东部,其中硬陶器7、原始瓷器1、夹砂红陶器2、泥质灰陶器1件,有4件无法修复。

图五//M3平、剖视图

原始瓷碗 1 件。M3︰11,灰胎。直口微侈,尖圆唇,外折沿,沿面有两道凹槽,上腹内弧,下腹弧收,假圈足内凹。内、外壁有轮制形成的弦痕。器施青灰釉。口径15.7、底径7.1、高5.2~5.3 厘米(图六︰6)。

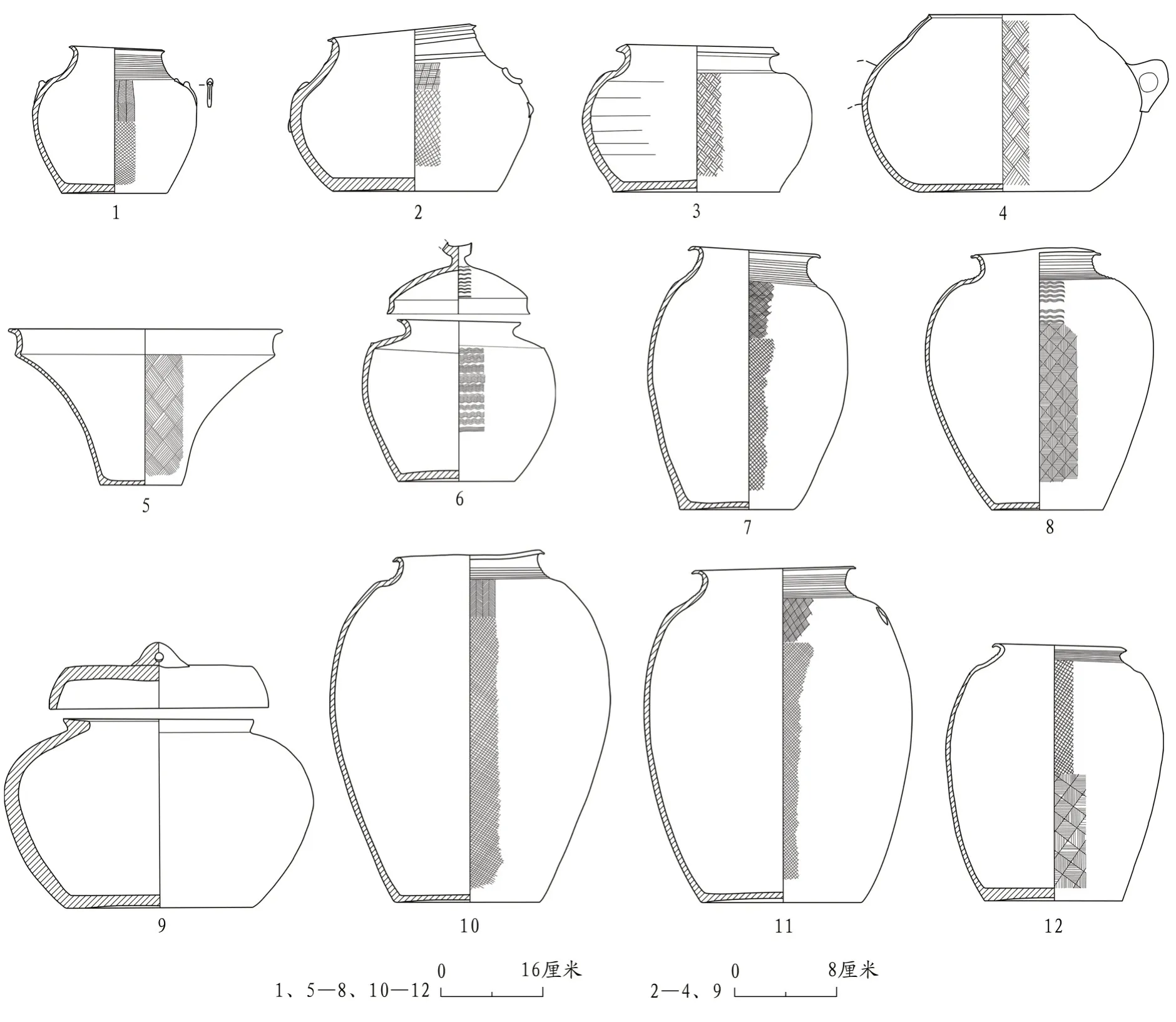

硬陶坛 5 件。侈口,尖圆唇,卷沿,沿面内凹,束颈,鼓肩略折,深弧腹,最大腹径偏上,平底微凹。近底有轮修痕。M3︰9,青灰胎。尖唇,沿面微凹,平底内凹。颈饰弦纹,肩及上腹饰小方格纹,下腹饰菱形填线纹。口径23、底径21、高43.4~43.6 厘米(图六︰1)。M3︰8,青灰胎。颈饰弦纹,肩及上腹饰小方格纹,下腹饰菱形填线纹。口径24.6、底径21、高41~42 厘米(图六︰2)。M3︰2,青灰胎。颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰菱形填线纹。口径22.2、底径19.8、高39.6~40厘米(图六︰3)。M3︰4,灰胎。颈饰弦纹,肩及上腹饰小方格纹,下腹饰菱形填线纹。口径23.6、底径23.2、高49~49.2 厘米(图六︰4)。M3︰1,青灰胎。颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰菱形填线纹。口径17.8、底径20.6、高42.8~43.8厘米(图六︰5)。

硬陶瓿 1 件。M3︰5,青灰胎。近直口,圆唇,微卷沿,束颈,鼓肩,弧腹,最大腹径偏上,平底内凹。颈饰弦纹,上腹饰小方格纹,下腹饰菱形填线纹。近底有轮修痕。口径16、底径21、高19.8~20.4 厘米(图六︰7)。

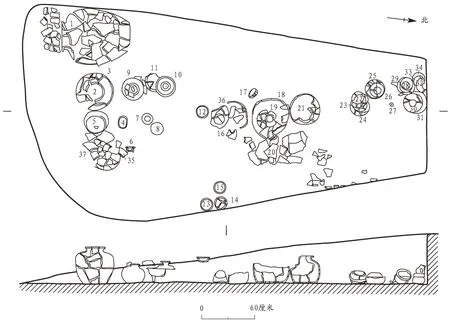

M6 位于土墩东南部,开口于④层下,打破⑤层。簸箕状竖穴土坑墓,敞口朝向墩外,墓向354°。墓口平面呈北窄南宽的梯形状,直壁,底较平。长4.61、宽1.32~2.48、深0~0.58 米(图七)。填土为红褐色黏土,夹杂有细腻的黄褐色沙质黏土,土质较致密。未见葬具和人骨痕迹。出土随葬品37 件(套),散布整个墓室,其中硬陶器11、原始瓷器14、泥质灰陶器1、泥质红陶器11、夹砂红陶器3件,有8件无法修复。

图七//M6平、剖视图

原始瓷碗 10 件。尖圆唇,弧腹。器表内外多有轮制旋痕,底面有平行或同心弧形切刮痕。器施青灰黄釉。M6︰17,灰褐胎。敞口,沿面有一道凹槽,部分沿面有两道凹槽,假圈足内凹。口径12.6~13.2、底径7.6、高4~4.2 厘米(图八︰1)。M6︰14,灰褐胎。侈口,腹略鼓,假圈足略外撇,内凹。口径14.2、底径8、高4.8~5.3 厘米(图八︰2;彩插五︰4)。M6︰7,灰胎。侈口,沿面有两道凹槽,假圈足内凹,釉面剥落殆尽。口径12.4、底径7、高3.7 厘米(图八︰4)。M6︰12,灰褐胎。侈口,口部变形,假圈足略外撇,内凹。口径14.6、底径9、高3.5~4 厘米(图八︰5)。M6︰4,灰褐胎。侈口,口部变形,沿面有两道凹槽,假圈足内凹。口径12.5~12.8、底径6.5、高3.8~4.5厘米(图八︰7)。M6︰23,灰褐胎。敞口,假圈足内凹,底面有一划痕。口径14.4、底径8.8、高4.2~4.6厘米(图八︰8)。M6︰33,灰褐胎。敞口,沿面内凹,平底微凹。口径15、底径7.6、高4.3~4.8 厘米(图八︰9)。M6︰30,灰胎。敞口,沿面内凹,折腹,上腹微内凹,下腹弧收,假圈足外撇,内凹。沿面近等距贴附三横S 形泥条堆饰。口径20、底径9.4、高7.3~7.9 厘米(图八︰12)。M6︰25,灰胎。敞口,沿面贴附一对横S 形泥条堆饰,平底内凹,釉面多剥落。口径18.4、底径9.8、高5.9~6.2 厘米(图八︰13)。

原始瓷豆 1 件。M6︰8,灰白胎。敞口,尖唇,折腹斜收,圈足外撇。内壁近口处和折腹处各饰数道弦纹,器壁内外多轮制旋痕。釉面剥落殆尽。口径14.7、底径6、高6.2~6.5厘米(图八︰3)。

原始瓷盂 2 件。灰白胎。侈口,尖唇,折沿,沿面内凹,束颈,折腹,下腹弧收。M6︰13,平底微凹。折腹处贴附一对横S 形泥条堆饰。内底多螺旋纹,一侧出一鼓包。通体施青灰釉。口径12.8、底径7.4、高5.4 厘米(图八︰6)。M6︰15,平底内凹。器表内外多轮制旋痕。足面有平行切刮痕和灰白色窑粘。通体施青灰釉。口径11.6、底径7.5、高4.1~4.9厘米(图八︰10)。

原始瓷瓿 1 件。M6︰22,灰胎。口微侈,圆唇,卷沿,束颈,弧肩,扁鼓腹,圈足外撇。肩腹部近等距附有三纵向按压泥条堆塑,其上横置S 形泥条堆塑。器壁内外多轮制旋痕,器表施青灰黄釉,足未施釉。口径13.6~14.4、底径9.4~9.9、高7.4~8.2厘米(图八︰11;彩插五︰5)。

图八//M6出土器物

硬陶坛 4 件。青灰胎。侈口,尖圆唇,卷沿,沿面内凹,束颈,弧肩微折,深弧腹,平底内凹。近底有轮修痕。M6︰21,颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰方格纹。口径21.2、底径18、高40.2~41.6 厘米(图九︰7)。M6︰18,弧肩略鼓,颈饰弦纹,肩及上腹饰横向水波纹,下腹饰菱形填线纹。口径20.5、底径17.6、高40~41.4 厘米(图九︰8)。M6︰1-2,颈下部饰弦纹,肩及上腹饰叶脉纹,下腹饰方格纹。口径24、底径23、高54.4~55.6 厘米(图九︰10)。M6︰20,颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰方格纹,肩、腹间饰双耳,耳残,形制不详。口径26、底径25.4、高52.4~53厘米(图九︰11)。

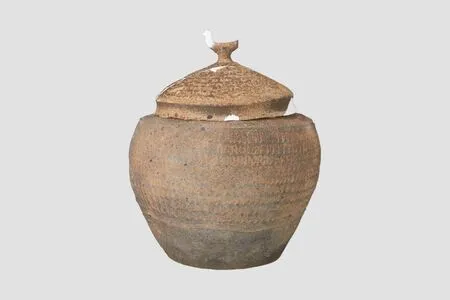

硬陶罐 3 件。青灰胎。侈口,尖圆唇,束颈,弧腹,平底内凹。M6︰31,卷沿,沿面微凹,溜肩,最大腹径偏上。颈饰弦纹,肩及上腹饰叶脉纹,下腹饰方格纹,肩、腹间对称贴附一对泥条饰。近底有轮修痕。口径23.7、底径16.4、高22.1~23.7 厘米(图九︰1)。M6︰3,带盖硬陶罐。M6︰3-2,硬陶罐,卷折沿,沿面内凹,平折肩,折肩处饰一周凹槽,肩及腹饰多圈水波纹,近底水波纹起伏甚缓近似弦纹,口径19.4、底径18.4、高25~25.6 厘米;M6︰3-1,器盖,底口微侈,折壁,鸟形捉手残,盖顶饰多圈水波纹,口径22.6、高12.8 厘米(图九︰6;彩插五︰6)。

硬陶瓿 3 件。M6︰24,青灰胎。侈口,尖圆唇,窄折沿,束颈,溜肩,上腹扁鼓,下腹弧收,平底微凹。颈饰弦纹,腹饰方格纹,肩部贴附一对泥条堆饰。下腹有轮修痕,底面有随意划痕。口径11.7、底径13.3、高12.2~13.2 厘米(图九︰2)。M6︰34,紫褐胎。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,弧肩,扁鼓腹,平底略内凹。肩饰弦纹,腹饰席纹。近底有轮修痕。口径13.5、底径14、高12.2厘米(图九︰3)。

陶罐 4 件。M6︰32,泥质红陶。敛口,方唇,斜肩,扁鼓腹,平底微凹。肩及腹饰菱形填线纹,肩部饰半环形耳。口径11.4、底径13.8、高15 厘米(图九︰4)。M6︰9,带盖罐,泥质红陶。M6︰9-2,陶罐,侈口,圆唇,宽折沿,鼓肩,扁鼓腹,平底微凹,口径14.8、底径14.6、高14.9~15 厘米;M6︰9-1,器盖,平顶微弧,中心饰一桥形钮,弧折壁,底口敞,方唇,口径17.4、高5.2 厘米(图九︰9)。M6︰2,泥质红陶。侈口,尖圆唇,卷沿,沿面内凹,短束颈,弧肩,深弧腹,平底内凹。近底有轮修痕。颈饰弦纹,肩及上腹饰方格纹,下腹饰菱形填线纹。口径20.6、底径21.8、高40~40.6厘米(图九︰12)。

陶大口器 1 件。M6︰16,泥质红陶。敞口,圆唇,卷沿,沿面微凹,折腹,上腹微弧,下腹较深、内弧,小平底,整体呈喇叭状。下腹饰菱形填线纹。口径43.4、底径12.8、高24.6 厘米(图九︰5;彩插六︰1)。

图九//M6出土器物

陶盘 1 件。M6︰35,泥质红陶。敞口,圆唇,平折沿,沿面微凹,折腹,平底略内凹。口径20.8、底径11.2、高2.9~3.5厘米(图八︰14)。

陶玦 1 件。M6︰37,泥质灰陶。内缘厚,外缘薄,截面近长方形。器表有细微轮修痕。外径4、孔径1.6~1.7、厚1.25厘米(图八︰15)。

陶纺轮 1 件。M6︰27,泥质红陶。算珠状,中有小孔,器表饰弦纹。最大直径3.7、孔径0.8、厚3厘米(图八︰16)。

M16 位于土墩中南部,南部被现代坑打破。开口于⑥层下,打破⑦层。竖穴土坑墓,墓坑较浅或基本不显,有独立封土,墓向2°。封土可分为两层:下层封土为红褐色黏土,土质致密,截面略呈梯形,平面形状不太规整,近窄梯形,南部较宽。该层封土表面相对平整,可能经人为修整,整体似“土椁”状封盖木棺及随葬器物范围。残长2.9、宽1.2~1.4、高0.76 米(图一〇)。上层封土为灰白色黏土,土质较致密,封土范围大于下层封土范围,但边界已不清。葬具痕迹较为清晰。凹弧底独木棺,棺盖似弧突,由于挤压棺痕变形。棺长约1.66、宽约0.7~0.8、残高约0.4 米。棺内未见人骨。棺内填土呈红褐色,土质较致密。出土器物30 件,均置于棺外西侧和南侧,其中硬陶器10、原始瓷器8、夹砂红陶器4、泥质灰陶器3 件、泥质红陶器5件,有11件无法修复。

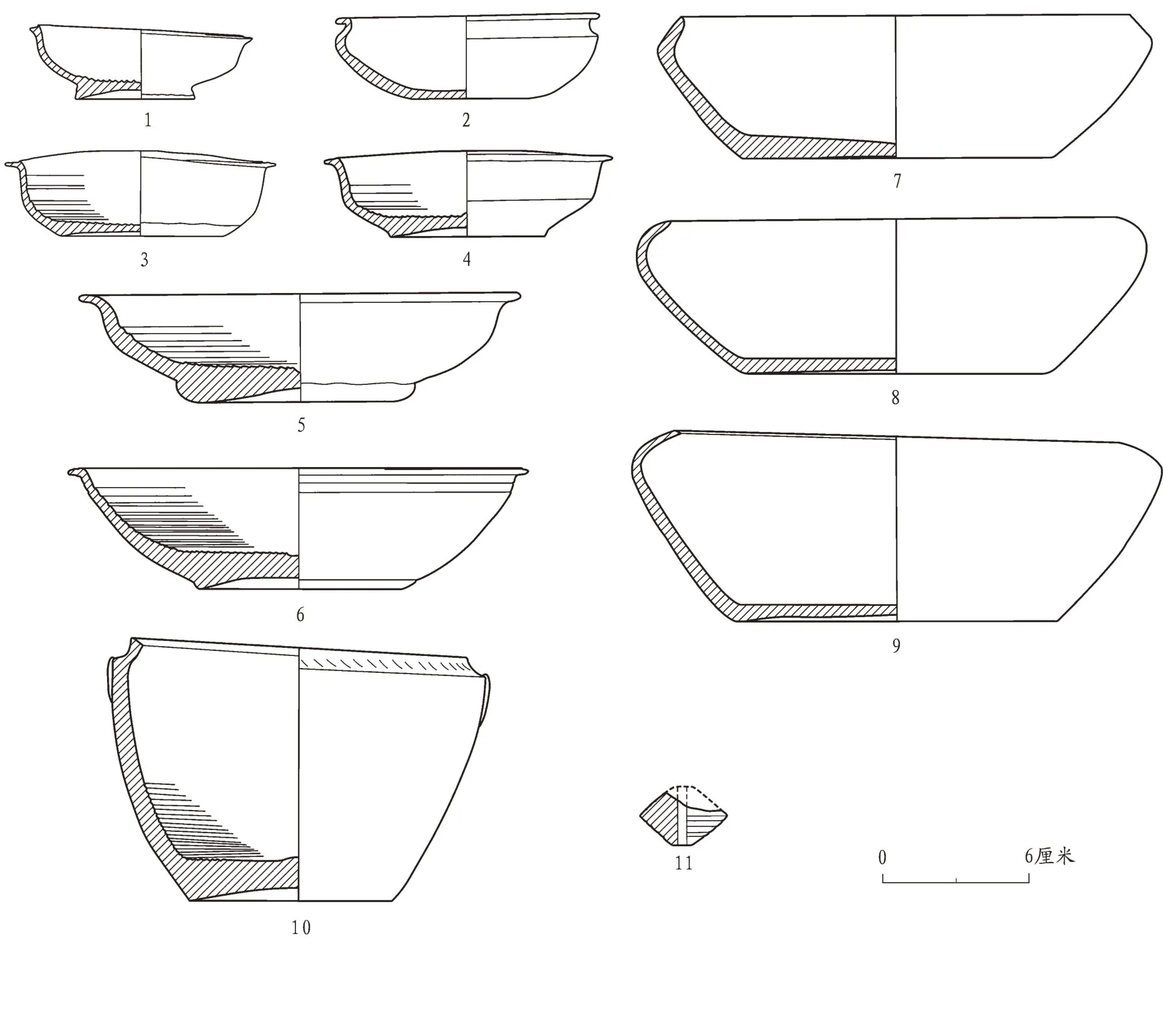

原始瓷碗 6 件。青灰胎。M16︰6,器体变形。敞口,尖圆唇,折沿,沿面内凹,弧腹微折,假圈足外撇,足底凹陷。碗内饰螺旋纹,外壁有旋痕,器底有平行切痕。器施青灰黄釉。口径9、底径5.2、高3.3 厘米(图一一︰1)。M16︰8,器体变形。敞口,尖圆唇,平折沿,沿面有两道凹槽,弧腹微折,平底内凹。碗内饰螺旋纹,外壁有旋痕。器施青灰黄釉,剥落殆尽。口径10.7、底径7.2、高3.8 厘米(图一一︰3)。M16︰7,器体变形。敞口,尖圆唇,平折沿,沿面有两道凹槽,上腹斜直,下腹弧收,平底内凹。碗内饰螺旋纹,外壁有旋痕,器底有平行切痕。器施青灰黄釉。口径11.6、底径6.8、高3.8 厘米(图一一︰4)。M16︰4,敞口,圆唇,平卷沿,沿面有两周凹槽,弧腹,假圈足内凹。碗内饰螺旋纹,器表有轮修痕,足底有同心弧形切刮痕。器施青灰黄釉。口径18.2、底径9.2、高4.8 厘米(图一一︰5)。M16︰3,敞口,尖圆唇,平折沿,沿面有两周凹槽,斜弧腹,平底内凹。碗内饰螺旋纹,外壁有旋痕。器施青灰黄釉。口径19.1、底径8.8、高5.4 厘米(图一一︰6)。

原始瓷钵 1 件。M16︰2,灰褐胎。敛口,方唇,折肩,斜弧腹,平底内凹。肩部饰斜向刺戳纹,内壁密布螺旋纹,器底有平行切痕。通体施青灰釉,釉面光滑。口径14~14.4、底径8.8、高10.3~11 厘米(图一一︰10)。

图一一//M16出土器物

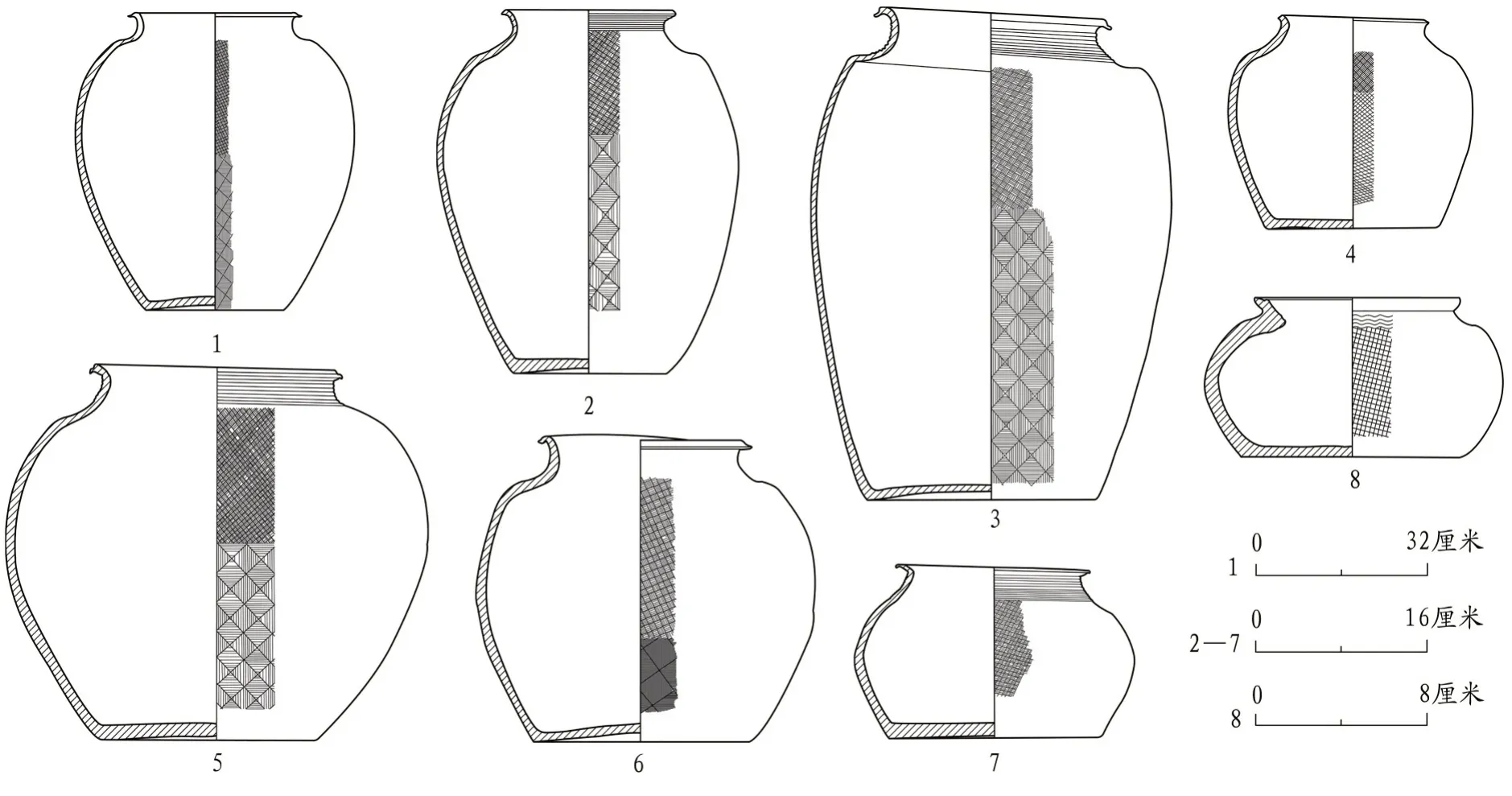

硬陶坛 3 件。青灰胎。侈口,卷沿,束颈,深弧腹,平底内凹。颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰菱形填线纹。M16︰24,尖唇,沿面有一道凹槽,矮束颈,鼓肩略折。近底有轮修痕。口径30、底径26.4、高57.2 厘米(图一二︰1)。M16︰11,尖唇,鼓肩略折。口径16.4、底径14.8、高35 厘米(图一二︰2)。M16︰14,尖圆唇,沿面微凹,鼓肩较折。近底有轮修痕。口径22.8、底径22、高46.2~47.4 厘米(图一二︰3)。

图一二//M16出土硬陶器

硬陶罐 4 件。侈口,卷沿,束颈。M16︰10,青灰胎。方唇,鼓肩略折,弧腹,平底微凹。肩部有手印痕,上腹饰菱形填线纹,下腹饰方格纹。近底有轮修痕。口径14.5、底径16.6、高19.8~20.6 厘米(图一二︰4)。M16︰16,青灰胎。尖唇,沿面内凹,鼓肩略折,鼓腹,平底内凹。颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰菱形填线纹。近底有轮修痕。口径24.4、底径21、高35.6~36.2厘米(图一二︰5)。M16︰21,棕褐胎。器体变形。尖唇,沿面微凹,鼓肩较折,圆鼓腹,平底内凹。颈饰弦纹,肩及腹饰席纹,近底饰菱形填线纹。口径13.2、底径21、高29.6厘米(图一二︰6)。

硬陶瓿 3 件。侈口,尖圆唇,扁鼓腹,平底微凹。M16︰13,青灰胎。折沿,束颈,弧肩微折。颈饰弦纹,肩及腹饰席纹。近底有轮修痕。口径 18.6、底径 20.4、高16.1~16.9 厘米(图一二︰7)。M16︰1,褐红胎。折沿内凹,矮束颈,弧肩。肩饰水波纹,腹饰方格纹。近底有轮修痕。口径9.9、底径10.6、高7.7 厘米(图一二︰8)。

陶钵 3 件。泥质红陶。敛口,圆唇,下腹斜直,平底微凹。M16︰12。口径19、底径13.3、高6~6.1 厘米(图一一︰7)。M16︰9,口径18.8、底径13、高6.4~6.7 厘米(图一一︰8)。M16︰15,口径18.8、底径13.6、高7.6~8.1 厘米(图一一︰9)。

陶碗 1 件。M16︰23,泥质灰黑陶。略侈口,平折沿,束颈,折肩,弧腹,平底。口径11.4~11.7、底径4.8、高3.6~3.8厘米(图一一︰2)。

陶纺轮 1 件。M16︰30,泥质灰黑陶。算珠状,中有小孔,器表饰弦纹。最大直径3.7、孔径0.4、残高2厘米(图一一︰11)。

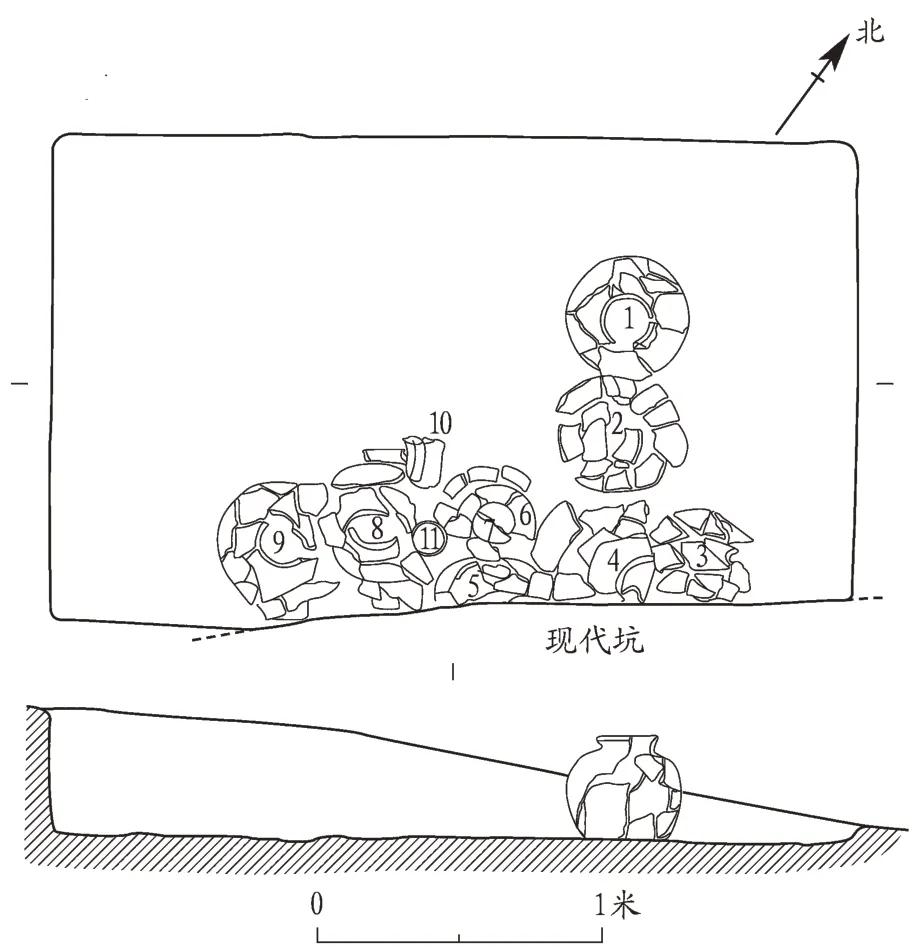

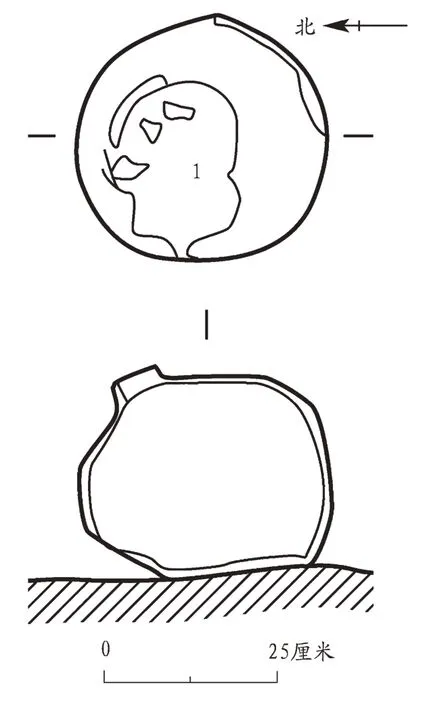

M18 位于土墩中心,为主墓。开口于⑧层下,打破⑨层。平地掩埋,墓向103°,以U 形基槽框定墓室范围。基槽西侧敞开,未见柱洞,可能为出入口,槽宽0.2~0.5 米。基槽内有密集圆形柱洞22个,均打破⑨层且向内倾,应为“人”字形木构建筑。木构建筑长约2.3、宽约2.05~2.14 米(图一三;彩插六︰2)。未见人骨痕迹。出土器物4 件,硬陶瓿2、硬陶碗1、夹砂红陶鼎1件,均置于墓室北侧。

图一三//M18平、剖视图

硬陶瓿 2 件。青灰胎。M18︰1,口残,束颈,溜肩,扁鼓腹,平底。颈饰弦纹,肩及腹饰方格纹。肩、腹间对称贴附一对双泥条堆塑。近底有削剔痕。口径12.3、底径13.4、残高13 厘米(图一四︰1;彩插六︰3)。M18︰2,侈口,尖唇,卷沿,沿面微凹,束颈,溜肩,扁鼓腹,平底内凹。颈饰弦纹,肩饰席纹,腹饰方格纹,肩、腹间对称贴附一对双泥条堆塑。近底有轮修痕。口径14.8、底径13、高13~14 厘米(图一四︰2;彩插六︰4)。

硬陶碗 1 件。M18︰3,青灰胎。敞口,尖唇,折腹,假圈足,足面内凹。器内外壁有轮修痕,足面有平行切刮痕。口径15、足径6.4、高3.3~4 厘米(图一四︰4;彩插六︰5)。

陶鼎 1 件。M18︰4,夹砂红陶。侈口,圆唇,卷折沿,扁弧腹,圜底近平,扁圆锥形足。器腹近等距贴附三个桥形耳。口径18.3、高15.3~15.6 厘米(图一四︰3;彩插六︰6)。

图一四//M18出土器物

(二)器物群

共22 座,编号Q1—Q9、Q11—Q23。现以Q4、Q20和Q23为例说明。

Q4 位于土墩东北部,叠压于①层下,放置于③层层面(图一五)。出土陶罐1件。

图一五//Q4平、剖面图

陶罐 1 件。Q4︰1,泥质红陶。侈口,圆唇,卷沿,束颈,弧肩,上腹圆鼓,下腹弧收,平底内凹。颈部弦纹,肩及上腹饰水波纹,下腹饰菱形填线纹。口径17、底径18、高36.6~37厘米(图一八︰6)。

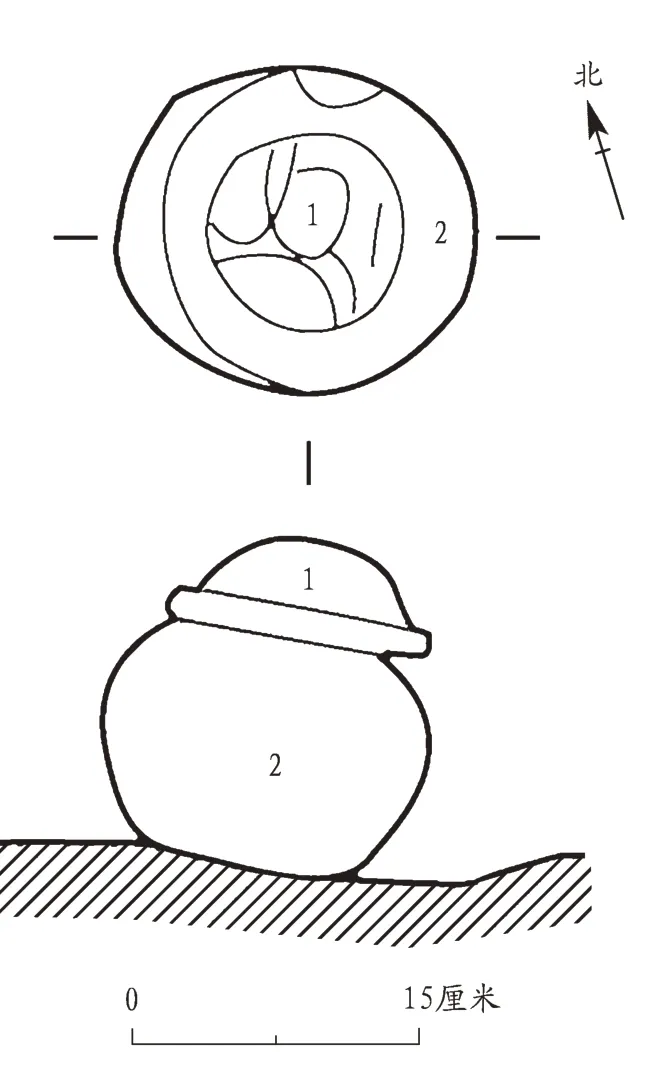

Q20 位于土墩东北部,叠压于③层下,放置于⑤层层面(图一六)。出土器物2 件,硬陶碗和硬陶罐各1件,硬陶碗扣置于硬陶罐上作器盖用。

图一六//Q20平、剖面图

硬陶罐 1 件。Q20︰2,青灰胎。口微侈,尖唇,沿面内斜,折肩,斜弧腹,平底。肩饰粗弦纹,腹饰水波纹,腹对称贴附一对长“∩”形泥条饰。口径9.2~9.7、底径11.8、高12.3~12.6厘米(图一八︰5)。

硬陶碗 1 件。Q20︰1,灰胎。敞口,尖圆唇,上腹内弧,下腹斜直内收,平底内凹。内饰螺旋纹。口径13.4、底径5.8、高5.1~5.2厘米(图一八︰4)。

Q23 位于土墩中东北部,叠压于⑥层下,放置于⑦层层面。浅坑状,底部铺垫红烧土(图一七)。出土器物6 件,其中硬陶器2、原始瓷器1、泥质陶器2、夹砂陶器1件,3件无法修复。

图一七//Q23平、剖视图

硬陶碗 2 件。敞口,尖唇,折腹,下腹弧收,假圈足略内凹。器内外见有轮制旋纹。Q23︰3,青灰色硬陶,紫褐胎。上腹内弧。口径14、底径5.4、高5.2 厘米(图一八︰2)。Q23︰4,褐色硬陶,紫褐胎。器形不规整。上腹略曲。口径15.5、底径6.1、高5.5厘米(图一八︰3)。

原始瓷豆 1 件。Q23︰2,灰褐胎。敞口,尖唇,折腹,上腹内弧,下腹弧收,圈足外撇。器表有轮修痕。器施青灰釉,釉面几近剥落。口径12.4、足径5.4、高5.2~5.5厘米(图一八︰1)。

图一八//器物群出土器物

三、结语

(一)土墩墓的形成与使用过程

井头村D1 是典型的一墩多墓式土墩墓,包含墓葬18 座、器物群22 处。这些遗迹在层位上形成了早晚关系,因此D1 土墩的形成与使用过程相对明晰,大致经历了主墓及其封土形成、封埋墓葬、墩体扩大并再次封埋多层墓葬三个阶段。

第一阶段:主墓及封土形成。⑨层为初始地面垫土层,较平整,平面略呈圆形。该层面上构筑“人”字形木构建筑形成主墓,后封堆⑧层和⑦层,使土墩初具规模。

第二阶段:封埋墓葬。土墩墓初始规模形成后,后期墓葬基本以向心式围绕主墓葬入。土墩南部的⑦层面上,以向心式葬入M15—M17,并放置Q23。此后封堆⑥层,⑥层在原范围上进行了加高,除南侧略向外延伸,其余三面均未超出⑨层垫土范围。⑥层封堆形成后,土墩西侧该层面上埋入M13、M14,放置Q22。

第三阶段:墩体扩大并再次封埋墓葬。⑤层封堆范围超出了原始垫土的范围,并开始了墩体不断扩大的新阶段。⑤层层面上葬入了M6—M12,并于土墩北半部放置Q6—Q21,后封堆④层。④层继续扩大土墩范围,向土墩的西、南、北方向延伸。该层面上形成M2—M5 和Q5。在④层上封堆③层后,在土墩中西部③层面上埋设M1,放置Q1—Q4,并覆盖最终封土即②层。

(二)土墩墓的年代分析

对比出土遗物的器物特征,陶鼎M18︰4 与江苏句容谷城JTGD1Q3︰9[1]特征接近,卷沿趋折;硬陶瓿M18︰2 与江苏金坛上水JXSD3Q1︰1[2]形制相仿;硬陶碗M18︰3 一类器型于两周之交开始少量出现。根据《金坛薛埠土墩墓群发掘报告》[3]和《句容浮山果园土墩墓群发掘报告》[4]土墩墓分期方案,第一阶段M18 年代可定于两周之交。

⑦层面上开口单位中仅出土原始瓷豆Q23︰2,深盘,矮圈足,与江苏溧水梅山墓[5]出土同类器如出一辙,其余单位均只见原始瓷碗。原始瓷碗M16︰6 与金坛许家沟JXXD2M8︰18[6]大致类同,其余M16︰3、M16︰4 等敞口弧腹,宽折沿,假圈足,其作风同于春秋早期同类器。硬陶坛M16︰11 和M16︰14 略耸肩,最大腹径位于腹中上部,与句容东边山JTDD1M5︰20[7]风格类似。因此,上述第二阶段单位年代大致相当于春秋早期。

硬陶罐以M6︰21、M3︰1、M2︰17 和M1︰1 为代表,弧肩微折,最大腹径接近中部,与春秋中期句容浮山硬陶罐JTFD29M26︰12[8]和金坛裕巷硬陶瓿JXYDD1M3︰13[9]特征相符。原始瓷碗M14︰2、M11︰8、M6︰7 与东边山JTDD1M15︰2[10]特征相仿,两者年代大致相当。原始瓷碗M2︰4、M3︰11、M5︰9 腹壁较直且深,底腹转折明显,接近盅式碗形态,年代可晚至春秋中期偏晚阶段。大口器M6︰16与浮山JTFD29M14︰2[11]如出一模。因此,第三阶段⑥、⑤、④、③层面上开口单位年代应大致相当于春秋中期。

D1 内未出土原始瓷盅式碗和拍印单一纹饰的硬陶器等有典型春秋晚期特征的遗物,据此推测其年代下限应不晚于春秋中期。

综上分析并对比以往土墩墓分期[12],D1 年代为两周之交至春秋中期。该土墩从建造到废弃是连续的过程,中间没有长时间的间断。

(二)土墩墓的葬制与葬俗

D1 内的墓葬围绕主墓大致呈向心式布局,不同时期的墓葬在土墩的不同区域相对集中,表现出较强的墓地规划。

墩内墓葬形制以竖穴土坑为主,也有平地掩埋的墓葬。器物群以平地掩埋为主,少量为浅坑式。其中M16 为竖穴浅土坑墓,存在独立封土。下层封土土质、土色与墓坑填土一致,部分应为墓内填土溢出墓坑而形成的封土,该层封土横截面略呈梯形,与浮山JTFD29M41[13]、裕巷JXYD2M2[14]、许家沟JXXD 2M4[15]发现封土形制基本相同,应存在人为特殊处理。上层封土呈灰白色,分布范围已不清,或与许家沟JXXD2M 4 上层白色封土围绕叠压下层红黏土封土的情况类似。

M2、M15 和M16 均发现棺椁痕迹。M2 发现棺底存在椁底部和枕木痕迹,M16 再次明确了独木棺的葬具形制,为研究土墩墓葬具类型及其演变过程提供了重要材料。

综上,井头村D1 的发掘为进一步研究土墩墓的葬具使用、形制特征和墓地布局提供了线索,也为丰富土墩墓内涵、探索先秦时期封土起源等问题积累了考古资料。

(附记:本次发掘项目负责人为林留根;发掘人员有花纯强、曹军、文银学、李向凯;器物绘图为葛昕炜、赵冬雪、王泽卉、王诗源、宁晓远、王腾飞、徐永朋、李雅波;器物修复为花纯强、龙宇、花子明、段志成;器物摄影谢悦茹、葛昕炜。)

执 笔:葛昕炜 曹 军