茶人走过夏目漱石的路

潘城

一

我将九州之行的最后一站放在熊本是个明智之举,原本疲累不堪的长途考察已是强弩之末,岂料在熊本发现了一条青年夏目漱石走过的心路。

茶人相见分外亲切。东海大学的顾雯教授是长年研究中日茶道文化交流的学者,她是几十年的“老熊本”了,我们是多年前在国内的学术研讨会上认识的。我虽然一直以大姐称呼,其实顾教授的年龄大约是我母亲一辈了。大姐说话轻而缓,但是信息量又多又准确,这种风格倒是很像日本茶道的高手行茶。经她指点,我渐渐明白,熊本这座城市的历史文化地位原本可以说是九州的中心,在现代的城市发展过程中因为地下水资源丰富无法修建地铁,因而渐渐逊于福冈。

大姐知道我爱钻故纸堆,特意等我参观过正在努力修复的熊本城后,利用晚餐前的黄昏时间带我钻进熊本城附近的百年老书店“大典书肆·天野屋”。要领略一座古城的底蕴,不进一两个老书店是尝不出滋味的,但日本的老书店往往都不起眼,即便是沿着导航专门寻访,有时就在眼前都未必发现。所以新到一座城市,如果没有知根知底的读书人带路,是万难发现这种琅嬛宝地的。

这家老书店果然非比寻常,除了书籍之外,还有不少名家书信、古文书和字画出售。二楼有一个阁楼,一般客人不会上去,上面都是较为珍贵或是店主人还在研究、斟酌定价的东西。这种地方我岂能放过?一个人爬上狭窄的木楼梯,上去一抬头就见墙上挂着一幅梶山九江的《太湖石图》,不错,这就是熊本该有的风味了!

其实我对日本字画古籍连一知半解的水平都够不上,但是日本南画第一人梶山九江的名头还是听到过的。所谓“南画”,正是日本人以本州为中心的一种视角所给出的称谓,其实就是中国传统的文人画在日本的延续。九州这个日本最南部的岛屿板块自古是中日交流的关键之地,日本人去中国,这里是始发地,中国人来日本,这里又是第一站。久而久之,历史上的九州在文学、艺术、饮食等方方面面被中国传统文化浸润的饱满程度要远远超过本州地区。

文化当然要通过经验来把握,但有时候也可以通过某种奇妙的通感来感受,当然认知与经验是这种通感的前提。反正我走在长崎、熊本的老街上,明显地感觉到文化上比起东京、横滨更为亲切,虽然仍是所谓“和魂汉洋才”的日本,但的确在文化距离上与中国尤其是江南很近了。而这种“近”的感觉来自于九州的煎茶、南画、汉诗与书法。

我替顾雯大姐挑出了一张精心装裱在镜框里的小山水画《山峡归棹》,大约是昭和初期当地一位名家的作品(名字记不清了),自然也是南画一派,其用笔绵密峻疾,表现了山峡急流的气势,“归棹”的意义也很合旅日华人的心境。若非此画装了镜框,不便于携带,我肯定要收入囊中。于是大姐欣然买下这幅价廉物美的作品,笑着说替我收藏了。好人有好报,我随后就给自己发现了一个纸卷,展开来看,一笔好字,题诗一首:

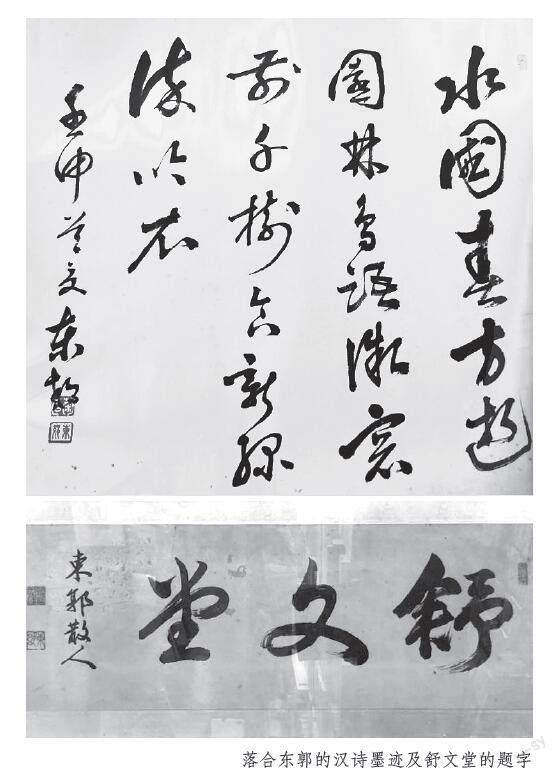

水国春方逝,园林鸟语微。

窗前千树合,新绿流吟衣。

落款“壬申首夏,东郭”,迎首章“知远”,落款押角章“落合”“东郭”。当时我并未细读,只觉诗与书法皆不俗,看纸张笔墨也有点年纪,一问价格却比边上一些墨迹贵了一倍,倒还能接受。可是这位东郭先生是谁呢?文人自嘲,取号东郭的不在少数。大姐在一旁捅了我一下说:“这个东郭好像很有名呀!”我于是跟店主例行还价,店主正色道:“这可是著名的诗人落合东郭,夏目漱石的好友,做过天皇的汉诗老师呢!这个价格完全是低价呀!”我一听竟然与夏目漱石有关,心中窃喜,虽然分文不让还是美滋滋地赶紧买下。

大姐也替我高兴,马上带我去下一家更有历史的百年老书店“舒文堂”,两家书店就在一条街上,离得不远。她一进书店就与店主互道久违,看来她一直是这家书店的常客,疫情这3年弄得她在熊本也是深居简出,家与学校两点一线,这次接待我竟是3年来第一次出来活动!

她直接把我领到店内一块有百年历史的题匾下面,指给我看,镜框里的书法是“舒文堂”3个草书大字,落款的名字赫然写着“东郭散人”。

彼东郭正是此东郭!落合东郭(1866-1942)名为诚,字士应,别号“可窗梦读骚人”,堂号燕归草堂,是地道的熊本人,他的外祖父是熊本藩的重臣、儒学人物、日本近代著名的教育家元田永孚男爵。而这家舒文堂书店创立于明治十年(1877),夏目漱石在熊本生活的那几年中,这里就是他经常光顾的地方。那时候他在熊本的第五高等学校教书,与落合东郭是同事。作家、文人哪有不爱逛书店的?两人结伴在舒文堂翻书也一定不在话下。

这样的书店实在是可遇不可求,只可惜时间太少,但还是被我挑出了一套日本近代汉学家竹添進一郎游记中国的《栈云峡雨日记》,是1879年的和刻本,此外更是发现了梶山九江的一个花卉长卷。

心满意足地离开舒文堂后,等着享用顾雯大姐为我预订的日料大餐。而当年夏目漱石与落合东郭走出舒文堂离开熊本后各有重大的成就,漱石是不用赘述的,他在日本文学界的地位相当于鲁迅之于中国。他离开熊本后就赴英国留学,终成一代文豪,只可惜谢世得很早。而东郭是颇有家世、根基的熊本人,明治四十三年(1910)进京,入宫内省,先后服务过明治、大正、昭和三位天皇,并且是大正天皇的重要侍从,他比大正天皇年长13岁,名为侍从,兼有帝师之责。晚年的东郭已成“散人”,为故里的舒文堂题额,也是对故人往事的一种缅怀。

二

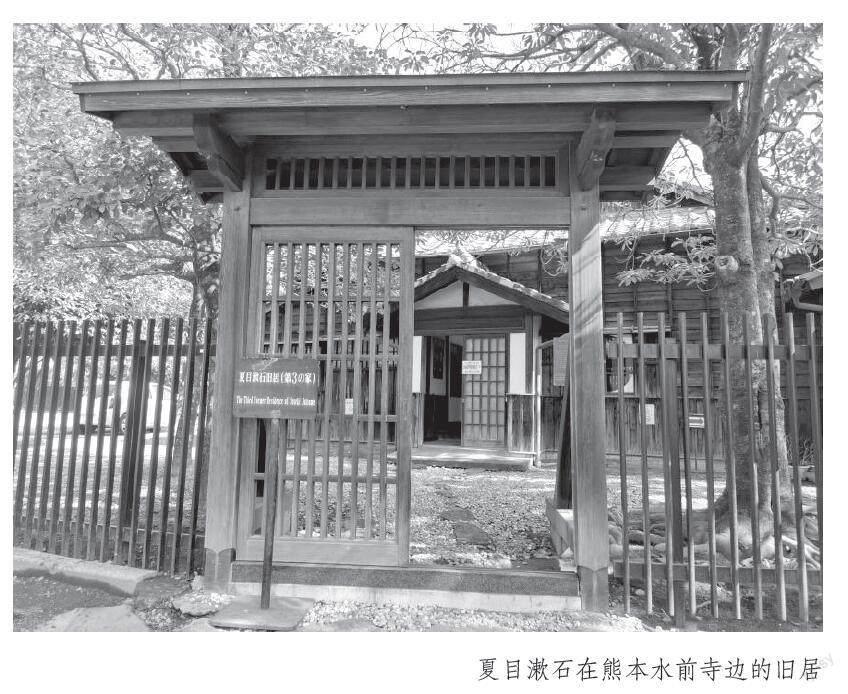

次日上午,顾雯大姐陪我去参观夏目漱石在熊本的一处旧居,位于水前寺庭院围墙外一条静谧的小路上。默默走几步,出现一座普通的日式老房子,门前立着一块石碑,上面刻着夏目漱石所作的汉诗《菜花黄》。前3句一连3个“菜花黄”,大家笑着说简直读不下去,可是读完还是有味道:

菜花黄朝暾,菜花黄夕阳,菜花黄里人,晨昏喜欲狂。

旷怀随云雀,冲融入彼苍,缥缈近天都,迢递凌尘乡。

斯心不可道,厥乐自潢洋,恨未化为鸟,啼尽菜花黄。

那到底是大汉学三岛中洲所创办的二松学舍(现为东京二松学舍大学)教出来的学生,不但汉学、汉诗的功底深厚,更有白居易浅白却深远的境界。自此我方才自省,别以为自己从小就读过夏目漱石,其实对这位日本近代文学之父是完全不了解的。这一次,一位年轻的夏目漱石的精神面貌或许即将出现在我眼前。

旧居中并没有多少东西,不过是榻榻米与最简单的矮桌、火炉等物,从陈列的旧照上看,当年漱石居住时也就是这样。他在榻榻米上吃饭、写作,累了就直接躺下休息,生活很简单。不像他晚年在东京的书房“漱石山房”,已是坐拥书城的样子。这让我想到曾经在亚特兰大参观《飘》的作者玛格丽特·米切尔的故居,房间不大,充满了女性特质,但也几乎没放什么书。更极端的作家是张爱玲,晚年在美国不停地搬家,书籍随买随扔,家里极简到只有几个纸箱子而已。我对这样的作家是衷心佩服,他们未必有异于常人的记忆力与想象力,查资料或许可以借助图书馆等其他手段,但至少面对创作时有一颗不需要依靠的强大的内心。大多数写作者应该都像我这样,不被成垛的书籍包围就没有安全感。同样是九州之行,前几天我在小仓参观了松本清张的书房,那排山倒海的书籍资料就很符合我对作家创作环境的想象。

夏目漱石在熊本一共生活了4年零3个月,这是他人生至关重要的时期。1896年4月13日,29岁的夏目漱石从爱媛县的松山中学来到熊本第五高等学校(现为熊本大学)当英语老师,教授英语的他却非常热衷于俳句和汉诗的创作。也正是这一年,他与中根镜子结婚,第二年初为人父,生下了长女笔子。漱石在熊本总共搬过6次家,几乎都被熊本市保留了下来。顾雯大姐带我所参观的这个名叫“大江村屋敷”的旧居已经是他第3次搬家了,巧的是这间房子的主人原来就是落合东郭,当年是东郭把房子借给了漱石居住。

落合东郭作为日本近现代屈指可数的汉诗人,著有5卷《燕归草堂诗钞》,曾受到森槐南的指导,后人对其人品与诗品的评价很高,认为他的诗风有清代王渔洋的缥缈神韵与充沛情感。正是源于对汉诗的热爱,夏目漱石在熊本期间与落合东郭相互唱和,互为影响。漱石也是在这个时期与五高的学生以及同道们结成了日本近代俳句协会“紫暝吟社”。

我注意到,在旧居简单的文字介绍中最后一句话写着:“夏目漱石的人生观和世界观正是在这个时期得到了深化。”为什么?为什么仅仅是结婚生女、写写诗句就令这样一位文学家、思想家的人生观与世界观得到了深化呢?顾雯大姐说,还是先到边上的水前寺庭院茶室喝一碗抹茶再慢慢闲聊吧!

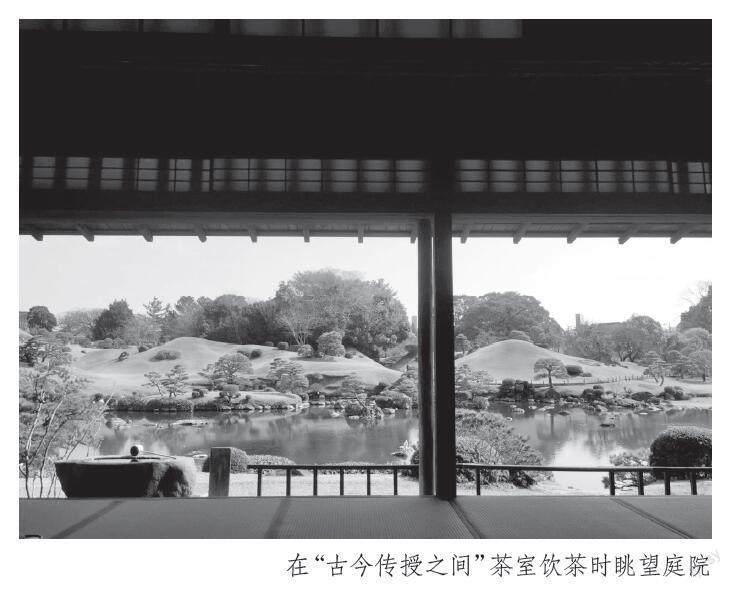

水前寺庭院是熊本藩主細川家所造,可以说是日本茶道庭院在九州地区最杰出的代表,庭院中的茶室称为“古今传授之间”,充满了细川家的武士茶道风格。细川家可并非一般的大名,开创祖业的细川三斋乃是日本茶道集大成者千利休的七大弟子“利休七哲”之首,从某种意义上说是继承了千利休所总结的日本美学的精髓与正宗(假设我们还是以传统的本质主义“正宗性”的眼光谈论审美)。

我跟着大姐脱鞋、俯身,低头走进“古今传授之间”,向墨迹“且坐吃茶”(源自浙江宁波天童寺的禅语)行礼,然后跪坐,双手捧起香浓碧绿的苦茶,分三口半吃下,然后安静地远眺庭院,感受着春日阳光、五针松、锦鲤和从地下汩汩渗出泛着金沙的泉水……

在这种环境中品尝茶点,聊了起来,顾雯大姐原来毕业于著名的安徽农业大学茶学系,是茶学泰斗王泽农、陈椽先生那一代的学生,从小随父母在中国各个城市辗转,父亲是新中国早期的水利工程师,所以她先是在宁夏出生,后又迁往葛洲坝,几乎说不清自己究竟算是哪里的人,从大西北到上海滩,上世纪90年代初移居日本从事教学与茶道文化研究,又在日本多地生活过,最后定居在熊本。

说起来与夏目漱石的经历相似,也是一个很漂泊的故事。但大姐身上并没有因漂泊而生的零落之感,一身静气,自有灼见。她30多年致力于中日茶道交流史方面的研究,既深且细,比如研究镰仓时期的禅茶,并不是历数镰仓“五山”,而是深入研究圆觉寺一处。她柔声细语,不急不徐地告诉我,经过之前10多年中日双方茶人共同的努力,中国目前已经开始认识到了日本茶道,对日本茶道器物的热衷就是一种表象,但是目前中国人认识到的是大约40年前日本茶道的状态,茶道一直在不断地发展。同样的,日本人对中国茶文化的认识也有很大的偏差。自己终其一生只能在这方面尽量做一点点桥梁式的工作。

话题又回到夏目漱石身上,原来几年前大姐就专门写过夏目漱石与茶道的论文在中国发表,这其中或许就隐藏着解读漱石的人生观为什么在此发生改变的深层原因。而这个蕴藏在夏目漱石的小说《草枕》之中,而《草枕》的创作则源于当年他在熊本的一次出走。

下午大姐就开车自驾,带我重走夏目漱石的“草枕之路”。

三

一边在山路攀登,一边这样思忖。

发挥才智,则锋芒毕露;凭借感情,则流于世俗;坚持己见,则多方掣肘。总之,人世难居。

……

这是小说《草枕》的开头,主人公抑或说是夏目漱石本人当年就是带着这样一种烦恼出行的。不禁自问,100多年后的我是否仍处在同样的烦恼之中踏上了漱石的草枕之路呢?

“草枕”这两个字在日文中原有风餐露宿、枕草而眠的“苦行”之意,作者大约是想表达一场带有古典主义气质的旅程。夏目漱石是东京人,他在熊本娶来的夫人更是出身东京名门望族的大小姐。镜子的父亲中根重一是当时贵族院的书记官长。这位大小姐大概并不适应与丈夫在熊本的生活状态,毕竟4年多里搬了6次家,陌生的环境,又没有亲友可以倾诉。而夏目漱石热衷于成立诗社,常常在家招待朋友和学生,镜子多少也有点脾气,特别是在一次流产之后情绪变得十分恶化。用大姐的话说,“他们两人其实是一对神经衰弱的同病相怜者,又是同室操戈的大将。”

的确,夏目漱石在婚前就有严重的神经衰弱症,曾专门到镰仓的圆觉寺坐禅,他的作品中就曾描写过圆觉寺的山门,但并没有使他康复。总之夫妻两人在熊本时的关系变得非常紧张,隔三差五就要大吵大闹,有一次镜子甚至在附近的白川投河自杀!幸好被捕鱼人发现,拉到船上,才没有酿成悲剧。这个事件当时被五高的教职员工屏蔽下来,并没有在社会上引起舆论的喧哗,但对于夏目漱石的心理压力可想而知。

明治三十年(1897)夏目漱石从熊本市内徒步前往熊本县玉名市的小天温泉,投宿在当地名士前田案山子的温泉别墅。此后3年,他多次去拜访此地散心。直到明治三十三年(1900)漱石离开熊本,赴英国留学,1903年从伦敦返回日本后在东京大学任英国文学讲师,彼时他追忆当年熊本的这段温泉之旅,于是创作并发表了《草枕》。如今,夏目漱石走过的路也已被当地政府开发成了文化旅游路线“草枕之路”。

《草枕》这部作品整体上是对东方文明的理想“桃花源境”的追求,但对于我和顾雯大姐这样的“茶人”而言,在阅读的过程中会不由自主地格外注意漱石关于茶道方面的描写与认识。事实上,小说中表现抚慰旅人歇息、滋养旅人心灵的饮茶场景也的确是一个不容忽视的景象。

特别是《草枕》第8章中对文人式饮茶、鉴赏煎茶道具之美的描写:“拿起紫砂茶壶向每只茶碗倒出两三滴带有琥珀绿的玉液,一阵清香直扑向我的鼻端……老人把茶杯放到每个人的面前,茶的量不过三四滴,茶杯却很大……我用舌尖一点一滴地品尝这既浓且甜,不冷不热的琼浆玉液。仿佛像一滴露水从舌尖上落下,能细细品饮的人,堪称闲人适意的韵事。普通人都以为茶是喝的,那就错了。应该是滴在舌尖上,让它清香四散,虽然在量上没有那么多能咽下到喉头的玉液,却能让那馥郁的香味由食道向胃里沁透。”这段话可以看出夏目漱石对于“煎茶道”品茶的精通。

再看他对观察茶器艺术品描写的铺陈更是不厌其烦:壁龛下面的平台扫得像镜子一样,放置一个光亮的古铜瓶,里面插着两尺来高的木兰花。壁龛的挂轴是一幅荻生徂徕(江户时代的儒学家、汉学家)手法的大条幅。老人从缎子口袋中拿出一款“赖山阳(江户时代的儒学家、汉学家)爱藏”的端溪砚台,图案是一个在蜘蛛的脊背和八只脚上有九个“鸲鹆眼”的珍品。茶碗是杢兵卫(日本煎茶道茶器制作的大师青木木米)的作品。其中提到的人物与器用无一不是煎茶席上值得憧憬的代表器物。小说中谈论到的黄檗僧高泉、荻生徂徕、赖山阳、青木木米等都是日本文人禅宗、汉学、东方艺术的代表性人物。

日本茶道分为两大派,一般来说人们印象中的茶道其实往往是“抹茶道”,那是以茶碗为中心,用竹制的茶筅击打放入了抹茶粉的茶汤为主要动作的一种饮茶方式,其源头来自中国唐宋时期的茶法。有别于此的另一大流派就是“煎茶道”,那是中国渡来九州的隐元禅师为代表的黄檗宗僧侣们所开创的。泡茶与饮茶的方式与现在中国人的散茶冲泡一样,那是接续着中国自明代初期瀹茶法的风貌。而九州地区正是中国的煎茶最早传来的地区。夏目漱石通过其小说情节,展示了自己对“煎茶道”的精熟,但其用意并非是在炫耀,而是想借此透露出对东西方文化在审美上的选择。

我们参观了夏目漱石当年歇过脚的复建茶屋后直接驱车来到了“草枕之路”的终点,熊本县玉名郡小天村前田案山子的温泉别墅。在别墅附近有一个关于夏目漱石《草枕》的纪念馆,在这个小小的纪念馆中确有着令我一时完全无法消化的内容。

四

曾经接待夏目漱石的温泉别墅的主人前田案山子(1828-1904)是日本著名的政治家、教育家,隐退后就在故乡小天山麓挖掘出温泉,建造别墅,招待各界名人。这些名人并非一般的地方名流,而是直接影响了中日两国未来命运走向的人物,除了日本文豪夏目漱石以外,比如岸田俊子、中江兆民,再比如中华民国的二号人物黄兴……

难怪在这个小小的纪念馆里竟然悬挂着孙中山与黄兴当年赠送日本友人的书法真迹。前田家的亲友师生名单中除了确定到过此地的上述人物以外,还涉及孙中山、宫崎滔天、头山满、白莲夫妻等等。若是将这张关系网络一一厘清,恐怕是另外一篇长文了。这个小天温泉别墅不仅曾经疗愈过夏目漱石的心灵,也可以说是近代东亚民权运动的温床。

我们与馆长合了影,从纪念馆出来,已是黄昏,下起雨来。春寒料峭的2月,与当年夏目漱石所经历的时节恰好符合。如今在小天山顶建有很大的公共温泉浴场,我当然要去试一试这场冷雨中的露天温泉。

漱石当年泡这股温泉时是在前田家别墅内的小池子里独自享受,也许是他的想象,或者确实与前田家美丽的女儿前田卓有过这样一次邂逅吧,他将这个基调淡雅、暧昧的小说推向了高潮——别墅主人美丽的女儿不知道池中有人,全裸着身子误入了小说中“我”的视野。

而我所领略的露天温泉全然是另一幅视野辽阔的风景,因为是在山顶,可以望到海天的极限,真如漱石诗句“缥缈近天都”般在天地自然中一丝不挂,在凄风冷雨中温热不绝。从地下涌动而出的暖流,彻底帮助我抵挡渐渐暗下去的远天与心境。此刻,任由思绪的触角回味漱石的《草枕》,我泡着这股温泉时想着他泡温泉的意境,也许少有人会关注到作品中的这段话:

看着看着,一团红色的东西啪地落到水面。在这沉静的春天,动着的只有这样一朵花儿。片刻,又落下一朵来。那花决不散开,它不是零落,而是紧抱一团飘离枝头。飘离枝头时是一次离开,似乎毫无眷恋;落下来紧抱一团,这真有点叫人生畏了……又是一大朵像涂着血的灵魂一般落下来。又落下来一朵。啪哒啪哒落下来,永无止息地落下来。

年轻的夏目漱石怎会把落花写得如此惊心动魄,这已经完全超过了日本审美中“物哀”的微妙尺度,这部表现东方审美特质的作品为什么让我感受到渗出了西方哥特式审美的森森寒气?那是一种年轻人的预感吗?

漱石死得很早,这一点也很像鲁迅,1916年病逝的他甚至還不到50岁。死亡是一条界线,就像战前与战后是日本文学的一条界线,就像“十月革命”前后的“黄金时代”与“白银时代”是俄罗斯文学的一条界线。我感到夏目漱石的出走与托尔斯泰的出走有着某种类似的意义,夏目漱石在东西方之间的寻觅与选择又与郁达夫的沉沦、鲁迅的彷徨有着某种气质上的吻合。正如我在温泉中眺望着渐渐暗下、水天衔接之间那暧昧不清的天色。

尾 声

顾雯大姐把我送上去机场的巴士,一个劲地嘱咐我,啥时候有空了想来就来。车门哗啦一声关闭了,我见她一直站在雨里,目送我的眼神有些闪烁,毕竟转眼三年,故国才来了我这么一位不速之客。她又把年迈的母亲接到身边照顾,因此以后更是不便远行的。我们茶人常常爱说日本茶道中的那句“一期一会”,把每一次相会都看作是生命中唯一的一次,这种无常的哀愁不但会染到物上,也会染到惯于抽离煽情格调的我的身上。我默念一声,大姐多保重呀!

回到横滨休整了几日,我又展开那张落合东郭的字来回味,见上面的年款是“壬申首夏”,算来该是1932年,那一年的东郭年近古稀,或许也是那个时期为舒文堂题了字,第一句就是“水国春方逝”,那一年,他侍奉过的大正天皇已先他这个老臣崩逝了6年,那一年,夏目漱石已经离开人间16年了。