间套作模式在棉田上的研究进展

许豆豆,贺云新,李 飞,刘爱玉,周仲华

(1.湖南农业大学 农学院,湖南 长沙 410128;2.湖南省棉花科学研究所,湖南 常德 415101)

随着我国农业种植制度改革、优良品种选育和生产技术的提高以及气候变化等特点,近年来我国棉花生产逐渐向西北内陆棉区集中[1],且该棉区棉花在产量水平方面占绝对优势[2]。而在长江流域和黄河流域棉区,农村劳动力流动较大、机械化程度低、植棉比较效益低等[3-4]现实问题依旧存在。长此以往,西北内陆棉区所获得的收益不能弥补长江流域和黄河流域棉区种植面积大幅度下降所带来的经济效益的降低[5]。为充分调动棉农的生产积极性,保障三大棉区均衡发展,必须改进植棉技术[6],促进农机技术与之融合[7],协同促进棉田经济效益提高。

在棉花生产实践中,除优化栽培管理方式[8-11],“棉花+”的间套作种植模式也是改进植棉技术的重要举措[12]。西北内陆棉区为缓解果农争地矛盾,在棉田中间作枣树[13]、核桃[14]和杏树[15]等;此外,还通过在棉田中种植绿豆[16]、孜然[17]等来提高作物的生产潜力和缓解连作危害。黄河流域棉区以山东为例,积极探索棉花与花生不同株行配置的间作模式,已经筛选出能够在增加棉花产量的同时保证花生产量的最佳行比[18-20]。而长江流域棉区推广最多的是高收益的棉花与蔬菜间作模式[21]。所以,在棉田中发展合适的间套作种植模式对降低农田投入、获得更高的经济效益以及维持农业可持续性具有重大意义。为此,概括了棉田中主要的间套作模式,并总结了各种间套作模式的增产优势,阐述了间套作模式对棉花生长发育、光合特性、养分吸收利用、根系形态特征、产量、品质及土壤理化性质的影响。同时,指出了目前间套作种植模式在棉田中存在的问题并进行了展望,以期为在棉田中科学合理安排间套作种植模式提供参考。

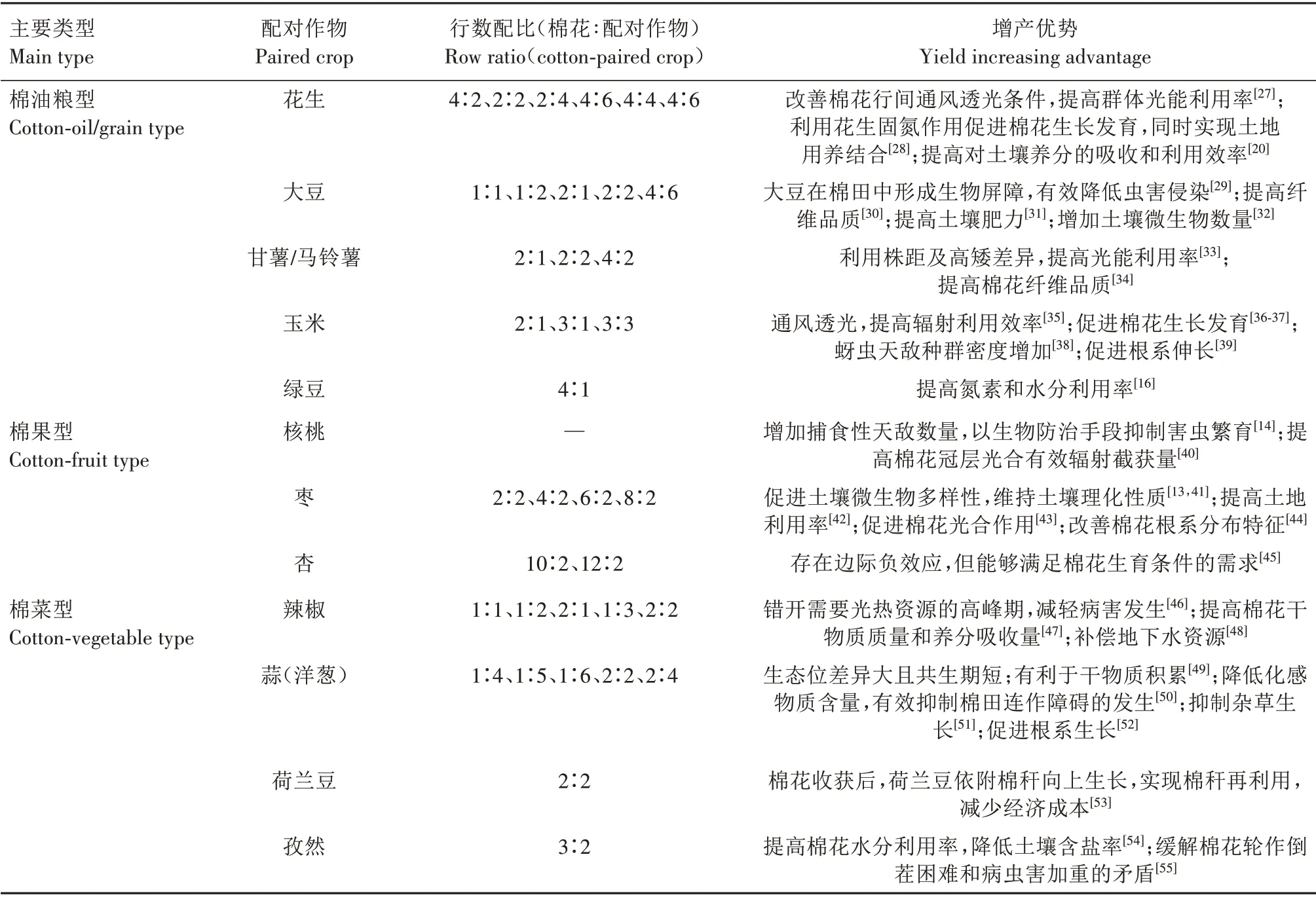

1 棉田中应用的主要间套作模式

在棉花生产实践中,为改善单作引起的棉田生态系统结构单一,间套作种植模式的不同作物品种配置日益增加。不同间套作种植模式具有改变棉田小气候,促进作物生长发育[22],增加地面覆盖面积[16],集约化利用光照、温度和养分等资源[20],有效抑制病虫草害发生和传播[23],改善土壤理化性质,实现用养结合[24],有效应对市场价格等非人为因素所带来的变化等优点,不仅维持了棉花产业长久发展的稳定性,还扩大了林果业、蔬菜等种植面积。棉田中应用的间套作模式主要有以下3 种类型:棉油粮型、棉果型、棉菜型等(表1)。除此之外,还有蒜+棉+甜瓜[25]、辣椒+洋葱+棉花[26]等复合种植模式。

表1 棉田中不同间套作种植模式的主要类型Tab.1 Main types of different intercropping cropping patterns in cotton fields

2 间套作模式下棉花的研究现状

2.1 间套作模式对棉花生长发育的影响

间套作模式中棉花与作物搭配是否合理直接影响到棉花早熟性、农艺性状以及营养生长与生殖生长的关系等。喻树迅等[56]认为,棉花早熟有利于集中吐絮,晚播早收,创造良好的茬口条件。在关于棉花与花生不同株行配比的研究中,李海涛等[57]发现,矮秆作物花生为棉花中下部提供了良好的通风透光条件,促使棉花提前开花吐絮,全生育期缩短了5~7 d。而刘卫星等[58]、夏婵娟等[59]提到玉米、向日葵、枣树等高秆作物对棉花遮阴作用明显,延迟了棉花生殖生长阶段,使得棉花果枝数减少,产量降低。

棉花农艺性状的变化能够直接反映其生长发育情况。棉花与高秆作物间作,种间竞争激烈,生长发育受到限制,具体表现为果节数和叶片数有所减少[60];与矮秆作物间作后,在促进主茎生长方面存在一定优势[61],果枝数和果枝长度也有所增加。然而,也有学者持相反观点,黄齐等[62]认为,棉花与玉米间作有利于增加棉花株高;LIANG 等[16]在棉田裸露地带间作种植绿豆,结果显示,间作棉花株高与单作没有显著差异,同时茎粗也没有受到影响。

上述研究证实合理间套作模式能够促进棉花早熟和改善株高等农艺性状,还有些研究者发现,一些模式通过提高棉花生育后期干物质积累增长速度来增加产量[63]。党小燕等[64]研究表明,棉花与洋葱、萝卜间作后,棉花在间作系统内处于优势地位,具体表现在开花结铃期以后,与洋葱、萝卜间作的棉花干物质质量显著高于单作。李鑫等[49]对棉花与小麦、大蒜和花生间作3种模式进行研究也发现,在花铃期后,间套作系统中棉花干物质质量和生殖器官干物质质量均高于单作棉花。

在选择棉田间作作物时要充分考虑棉花无限生长、营养生长和生殖生长并进时间较长等特点,既要保证棉花能够充分发挥早熟性优势,又要避免棉田小气候改变所带来的负面影响,从而为构建高产棉花群体打下坚实的物质基础。

2.2 间套作模式对棉花光合特性的影响

叶片通过光合作用形成的同化物大部分用于干物质积累和产量的形成。迄今为止,许多学者就不同间作模式对棉花光合生理特性的影响进行了大量研究,与单作棉花相比,间套作系统内棉花受不同间作作物株型、种间促进等影响,叶片的光能利用率显著提高[62,65],叶面积指数[66]和叶绿素含量[67]有增加的趋势,这为棉花产量提高和品质改善奠定了基础。CHI 等[19]研究棉花、花生传统间作和交替间作发现,间作棉花在整个生育期中叶片光合作用强于单作,且棉花、花生交替间作比传统间作更能促进边界行棉花的光合作用,在棉花产量和经济回报方面也有一定优势。枣棉间作时,需要充分考虑棉花与枣树间距,杨涛等[42]通过设置棉花与枣树间作试验发现,随着枣树的生长发育,其对棉花的遮阴作用逐渐显露,使得棉花光合特性的差异也在花铃期达到最大,具体表现为抑制叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs),这也进一步导致了棉花产量显著低于单作,但在土地利用和经济产值方面具有显著优势。而王沛娟等[68]和艾鹏睿等[69]在进一步探索棉花与枣树的合适配置时发现,枣棉间作模式能促进棉花叶片Pn的提高。此外,在棉花与洋葱、孜然间作的试验中,有研究者发现,间作棉花叶片Pn除苗期外均高于单作棉花,并在开花期差异最显著[17]。光合产物的转化效率是获得高产的关键[70]。不同作物品种、种类合理搭配构成一个间套作系统,有利于改善群体冠层的光环境条件,提高作物的光合特性,从而达到增加土地产出率和实现高效益的目的。

2.3 间套作模式对棉花养分吸收利用的影响

SINGH等[71]通过研究优化施肥技术对棉花‖花生系统养分资源利用方面的影响,证实了间作优势是养分的高效利用。同时,还发现间作棉花对氮吸收利用率相较于磷和钾更高,使得磷和钾成为间作的限制因素。而CHI等[19]在棉花‖花生传统模式基础上,增加了一个棉花‖花生在不同年份间交替种植处理,结果发现,交替间作棉花对氮、磷或钾的吸收高于传统间作,缓解了连续种植的限制,提高了土地产出率。党小燕等[64]在研究不同间作模式对棉花养分吸收及利用的影响时发现,在整个生育期内,与洋葱、萝卜、花生间作的棉花氮、磷、钾吸收积累量逐渐高于单作棉花,其土地当量比均大于1,具有明显间作优势。综合上述研究表明,在不额外施用肥料的情况下,合理的间套作种植模式通过种间相互作用增强对肥料的吸收率、有效利用率,减少养分资源浪费,从而提高棉田的生产回报率。

2.4 间套作模式对棉花根系形态特征的影响

在间套作系统内,根系是棉花和间作作物发生种间竞争的核心部位。许多学者为揭示棉田间作系统中种间关系的本质,对不同间套作模式下棉花根系形态进行了研究。王婷等[72]、孙雪等[73]在枣棉间作模式下,通过分层取样,对棉花根系质量密度和空间分布进行研究,结果表明,棉花的根系质量密度主要集中在0~40 cm 土层,根系越深棉花高产潜力越大。而在棉花与核桃间作模式中,ZAMORA等[66]试验数据显示,无论是用塑料膜作为根系屏障处理还是没有根系屏障处理,间作模式下棉花的特定根长、根冠比、细根总长度均显著低于单作;同时还发现,在无根系屏障条件下,核桃与棉花存在强烈的竞争关系,抑制了棉花根系生长发育,显著降低棉花的根系生物量和根长密度。除了棉果型间作模式,马怡茹等[17]、吴国丽等[52]研究发现,与单作相比,棉菜型间作模式能够减少化感物质积累,优化棉花根部条件,增加根长、根质量和比表面积等,提高根系活力和抗氧化酶活性,降低丙二醛(MDA)含量,促进地上部生长发育,从而达到缓解连作危害的目的。间套作系统中发达的群体根系结构不仅充分利用地下部空间,保障了棉花与间作作物对水分和养分的吸收,而且可以通过根系相互作用,改善地下部生长条件,从而促进棉花地上部的生长发育,增加产量。

2.5 间套作模式对棉花产量及纤维品质的影响

产量及纤维品质是获得植棉收益的重要指标。间套作作物与棉花生育期不同,结铃率和单铃质量等产量构成因素对所形成的棉铃生长发育条件的响应不同;同时受间套作作物根系分泌物以及种间关系的影响,棉花对利于纤维发育的养分吸收和利用也存在一定影响。相关研究表明,不同间作模式对棉花产量的影响报道结果不一。其中,对棉花产量构成因素影响最大的是单株铃数[74]和单铃质量[75]。LIANG 等[16]、CHI 等[19]、崔爱花等[32]共同发现,棉花间作比单作增产的主要原因是铃数增加。与之相反,杨涛等[42]、郭仁松等[76]对枣棉间作的研究表明,间作棉花收获株数、单株铃数、单铃质量及衣分明显低于单作棉花,从而导致产量下降。也有研究者发现,棉花‖花生模式中花生产量降低,对棉花产量及产量构成因素的影响较小[24]。随着对棉田不同间套作模式的深入研究发现,在复合系统下,不同株行配比也会影响棉花产量。慈敦伟等[77]研究表明,棉花产量与棉花、花生行数配比呈线性关系,在棉花行数保持不变时,花生株行配比越大棉花产量越高;在花生行数保持不变时,棉花株行配比越大棉花产量越低。而李小红等[78]研究棉花‖大豆2∶2、2∶4、2∶6等不同行数配置发现,棉花‖大豆2∶6模式下棉花产量显著低于单作。

此外,还有研究认为,相关的间套作模式对棉花纤维品质有一定的促进作用。虽然环境条件和栽培措施不是决定棉花纤维品质的首要因素,但在一定条件下会对其产生强烈的影响。崔爱花等[63]研究表明,棉田间作处理较单作降低马克隆值、提高断裂比强度。金路路等[34]设计棉花‖马铃薯不同配比试验,结果显示,间作棉花的纤维上半部平均长度在30 mm 以上,整齐度指数、断裂比强度高于单作棉花,并筛选出该模式下最佳行比为2∶2。党小燕等[79]发现,棉花与洋葱间作能显著提高棉花开花结铃期对钾的吸收量,从而增加纤维上半部平均长度;与线辣椒、鹰嘴豆、花生间作的棉花马克隆值较单作棉花增加,但仍属于同一等级。而李浩等[80]研究发现,棉花与枣树间距无论是1.0 m还是1.5 m,对间作棉花的品质均没有明显影响。

3 间套作模式下棉田土壤生态环境的研究现状

土壤微生物和土壤酶作为最为活跃和敏感的土壤因子,能够及时反映土壤养分状况,同时也决定着土地的可持续利用[81]。不同间套作模式改变了棉田生态环境和资源利用体系,进一步影响土壤微生物、土壤酶以及土壤养分供应特征[82]。有学者通过对棉田间作模式下土壤养分变化的研究认为,棉田间作模式有利于缓解土壤全氮和碱解氮含量的下降[24,83],同时提高土壤有机质、有效磷和速效钾的含量[20],从而促进棉花生长发育,达到同步提高经济效益和生态效益的目的。此外,合理的间作模式还能提高土壤微生物数量和土壤酶活性[84],降低土壤中酚酸类化感物质[17],提高土壤肥力,缓解连作危害,为棉花生长提供良好的养分条件。如棉花‖大豆模式在增加土壤放线菌数量方面有明显优势;棉花‖甘薯模式显著增加了土壤固氮菌数量[32];蒜棉套作处理对0~20 cm 土层土壤脲酶活性和蔗糖酶活性有促进作用[50];在麦套棉处理中,小麦和棉花对养分的竞争较为激烈,不利于土壤真菌和放线菌的增殖[85];棉田间作枣树后,棉花距离枣树越近对营养的竞争越激烈,土壤中真菌的活性越强,并且数量越多,而离枣树越近细菌数量越少[80]。然而,谢利等[55]研究表明,与棉花单作相比,棉花‖孜然处理下土壤过氧化氢酶、蔗糖酶、脲酶活性及微生物数量显著降低,不能有效地改善棉田的土壤环境。

此外,有研究发现,棉田间套作也能够改变土壤物理性状,主要体现在土壤温度方面[86]。AI 等[13]研究发现,枣棉间作系统的土壤温度稳定性高于单作棉花。蒋楠[87]研究麦后直播棉发现,与单作棉相比,麦棉两熟制由于棉株生长发育比较迟,冠层较小,透光率高,导致土壤日平均温度和日最高温度升高,而土壤容重变化不明显。也有研究者通过棉花与碱蓬、苜蓿间作来改善土壤盐渍化和提高棉花产量,结果显示,与单作系统相比,间作系统可以降低土壤电导率[16],在一定程度上还能提高0~100 cm土层土壤的平均含水率[54]。

由此看来,田间土壤生态环境受种植模式的影响较大,间套作作物与棉花存在强烈的根系效应。合理的间套作模式不仅可以充分利用土地资源,而且能够利用根系分泌物、作物残茬等有效改善土壤理化性质,最终实现高产增收,同时达到土地用养结合的目的。

4 目前间套作模式在棉田中应用存在的问题

4.1 养分吸收利用机制不明确

棉花与豆科作物间作后,能够改善土壤理化性质,提高棉花产量。但在间作系统内,具体对于豆科作物的固氮量、棉花对氮素的吸收和利用效率情况以及种间氮素转移等方面的研究还未有报道。棉花间作甘薯时,为促进甘薯块茎形成和膨大需要在其生长发育后期增施钾肥,而棉花也需要钾元素来防止早衰,二者间作存在种间竞争,对钾肥的吸收和利用效率是否能实现最优化并且产生最大经济效益还有待研究。

4.2 地下部相互作用机制不清晰

在干旱地区,采用分层取样的方法,通过分析枣棉根系空间分布特征来研究枣棉复合系统的种间竞争关系,并以地上部植株的株高、叶面积和茎粗等指标进行验证[72]。但是,在其他间作模式中,棉花与不同作物间作后根系相互作用的机制还不清晰,种间关系对土壤理化性质产生的影响也有待研究。

4.3 实现轻简化栽培较为困难

尽管间作作物带作为生物屏障,抑制了病虫害传播,但对边行作物的生长发育产生严重影响,进一步降低产量,最终使得复合系统间作优势不显著,经济效益也有所降低。然而,无论是对病虫害进行化学防治还是控制棉花旺长,相对于单作棉花选用无人机大面积喷洒药剂,间作系统需要充分考虑对间作作物的影响,生产上通常采用人工背负喷雾器喷施药剂的方法,从而避免对间作作物产生负面效应。因此,将不同作物引进棉田后,为保障棉花与间作作物能合理利用资源,维持相对平衡,必须选择适合棉花带与间作作物带的栽培管理方式,这大大增加了时间成本和劳动力。

5 展望

在耕地面积逐年减少、人口数量不断增加的大背景下,社会经济因素对棉花产业起到了决定性作用。在进行种植决策时农民往往会选择投入成本低、产值高的作物,而种植棉花,对于农民来说费工费时。因此,通过农机农艺融合,根据当地生产条件,选择合适的植棉栽培技术对提高农民植棉积极性具有一定优势。其中,采用棉田间套作模式是发展节本、稳产、增效棉花栽培技术体系的重要途径。从目前我国棉田间套作系统研究发展状况来看,西北内陆棉区和黄河流域棉区以棉花‖枣、棉花‖花生等模式为主的系统研究很多;长江流域棉区虽然有间套作模式栽培技术的相关报道,但在具体间作优势的增产机制方面研究较少,缺少相关的理论基础。因此,现阶段需要从种间关系的角度明确棉花与间作作物对养分的吸收和利用效率以及养分转移规律。同时,采用王立波等[88]的根系分隔方法,探究间套作系统内地下部根系对土壤生态环境和地上部生长发育的影响等问题。综上,在棉田中间套种植不同作物种类、品种和株行配比的研究仍然需要不断进行优化,旨在协调棉田经济效益与生态效益之间的关系,促进棉花生产高质量发展。