褐变机理及其防治技术研究进展

杨旭风,贾晓东,许梦洋,莫正海,贾展慧,宣继萍

(江苏省中国科学院植物研究所,南京 210014)

0 引言

褐变是一种十分常见的变色现象,广泛存在于果蔬和食品的加工、贮藏和运输过程中,一度被称为食品加工中的隐藏杀手[1]。褐变产生的原因有2 个。一是多酚类物质在酶的作用下发生氧化聚合而褐变,即酶促褐变[2-3];二是食品中所含的氨基化合物(蛋白质、氨基酸、醛酮等)与还原糖反应,经过一系列变化生成类黑精等褐色物质,即非酶促褐变[4-5]。褐变对有些食品的加工是有益的,例如烘焙食品和咖啡等[6]。而对于另一些食品如果蔬等则是有害的,在其加工、贮藏和运输过程中发生褐变会影响色泽和风味,导致营养成分的流失,降低食品的营养价值和商品价值[1,4,7]。笔者阐述存在于果蔬、食品中的酶促褐变和非酶促褐变的机理,影响褐变程度的关键因素,并对近年应用于防治褐变的各种技术方法进行综述,对褐变抑制技术存在的问题及发展方向进行分析探讨,以期为褐变的相关研究提供参考。

1 褐变机理

1.1 酶促褐变

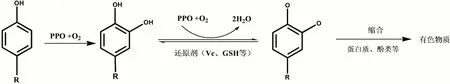

酶促褐变是指多酚类物质在酶的作用下发生氧化聚合而引起的褐变。植物组织本身含有大量的酚类物质和多酚氧化酶,由于细胞的区室化作用而分布在不同的部位,多酚类物质存在于液泡中,多酚氧化酶一般分布在细胞质中[8-9]。当植物组织受到机械损伤或处于逆境中时,细胞完整性遭到破坏,区室化作用丧失,多酚类物质被多酚氧化酶催化形成醌类物质,醌类物质通过自身氧化缩合或与其他物质结合产生黑色或褐色物质,从而造成褐变[10-11],其基本流程如图1 所示。生物酶催化具有高效快速的特点,因此酶促反应的发生较为迅速,在适当的条件下极短时间内就能完成。酶促褐变发生的基本条件是酚类物质、氧化酶和氧气的存在[12-13]。

图1 PPO催化的酶促褐变

1.1.1 酚类底物酚类物质是广泛存在于植物体内的一类重要的次生代谢产物,主要以游离或结合的形式存在,其共同特点是含有带羟基的苯环结构[14-15]。酚类底物能够与酶发生相互作用参与酶促褐变。酚类底物体系根据所带有的羟基数目不同分为一元酚(苯酚、酪氨酸、愈创木酚)、二元酚(儿茶素、绿原酸、多巴胺)、三元酚(咖啡酸)和多元酚(没食子酸)。

不同植物发生酶促褐变的酚类物质不同。袁江等[16]对梨果实中酚类物质的研究发现,在检测到的10种酚类物质中绿原酸的含量最高,且与多酚氧化酶的结合能力最强;何瑛等[17]关于石榴果皮酶促褐变底物的研究发现,单宁是果皮褐变的主要酚类物质;郁志芳等[18]的研究初步确定鲜切莲藕褐变的主要底物是儿茶酚;杜传来等[19]的研究显示,引起鲜切慈姑酶促褐变的主要酚类物质是愈创木酚;Sun等[20]的研究结果显示,造成荔枝果实采后褐变的酚类底物是原花青素A2;Sakamura 等[21]鉴定出茄子酶促褐变底物是绿原酸、新绿原酸和咖啡酸。

同一植物在不同部位和不同发育时期发生酶促褐变的酚类底物不同。王礼群等[22]对鲜切甘薯不同部位褐变的机理研究发现,皮部游离酚含量显著高于周边和中心部位,主要酚类物质绿原酸是周边和中心部位的3~4 倍;陈艳乐等[23]关于薯蓣不同部位的褐变差异研究亦有相同的结论,皮部比中部和心部更早和更易发生褐变;王慧[24]的研究发现,香梨褐变部位的不均一性和酚类物质区域化分布关系密切,其中果皮的酚类底物含量和酶活性高于果心和果肉;Sun 等[25]的研究发现,在果实发育过程中,荔枝果皮中的(-)表儿茶素含量不断下降。

同一种植物的不同品种发生酶促褐变的酚类底物亦不尽相同。袁江等[16]对10 个不同品种的梨果实的酚类物质含量进行测定,结果显示不同系统和品种的果实酚类物质种类和含量具有很大差异;Sun 等[26]比较了荔枝3 个不同品种果实贮藏期的酶促褐变情况,在贮藏末期‘妃子笑’相较于‘黑叶’和‘李湘’而言,酚类底物表儿茶素和原花青素A2的相对含量更低。

1.1.2 氧化酶 与褐变相关的酶包括多酚氧化酶(PPO)、过氧化物酶(POD)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)等,而参与酶促褐变的酶主要是PPO和POD[27-28]。多酚氧化酶根据催化底物不同可分为3 种,即单酚氧化酶(EC 1.14.18.1)催化单羟基酚氧化为邻位酚,双酚氧化酶(EC 1.10.3.1)能氧化邻位酚但不能氧化对位和间位酚,漆酶(EC 1.10.3.2)能氧化邻位酚和对位酚但不能氧化间位酚。多酚氧化酶有2 种存在形式,游离态主要存在于细胞液中,结合态主要存在于叶绿体、线粒体等细胞器中[29]。POD(EC 1.11.1.7)存在于高等植物体内,能够与酚类物质反应而参与酶促褐变。

王礼群等[20]的研究显示,多酚氧化酶(PPO)是引起甘薯皮部和中心褐变的主要酶,而周边的褐变由PPO和POD共同催化。张朝阳[30]的研究发现,百合在贮藏过程中的褐变度与PPO、POD和PAL等密切相关。冯英娜等[31]的研究结果表明,与PPO和POD合成相关的基因LcPPO、LcPOD参与了丝瓜采后褐变的过程。王丽等[32]考察了50 个品种的马铃薯块茎横切后的褐变程度、PPO和POD活性、总酚含量,并做了相关性分析,认为褐变程度与PPO和POD活性具有显著正相关性。

1.1.3 氧氧的存在是触发酶促褐变的必要条件[33-34]。酚类底物和氧化酶存在于细胞的不同部位,正常情况下,植物组织内的酚类物质在酚-醌之间保持动态平衡,当组织受到损伤时活性氧大量涌入组织内部进而激活PPO和POD,细胞的区室化作用丧失使得酚类底物、酶和氧气三者接触引发酶促褐变。

1.2 非酶促褐变

非酶促褐变是指不需要氧化酶参与的情况下发生的褐变[35]。这种褐变常因热加工及较长时间的贮存而发生,一般会使食品营养损耗,芳香物质逸散[29,36]。非酶促褐变按照反应机理不同分为美拉德反应、焦糖化反应、抗坏血酸氧化分解和多元酚氧化缩合[37]。

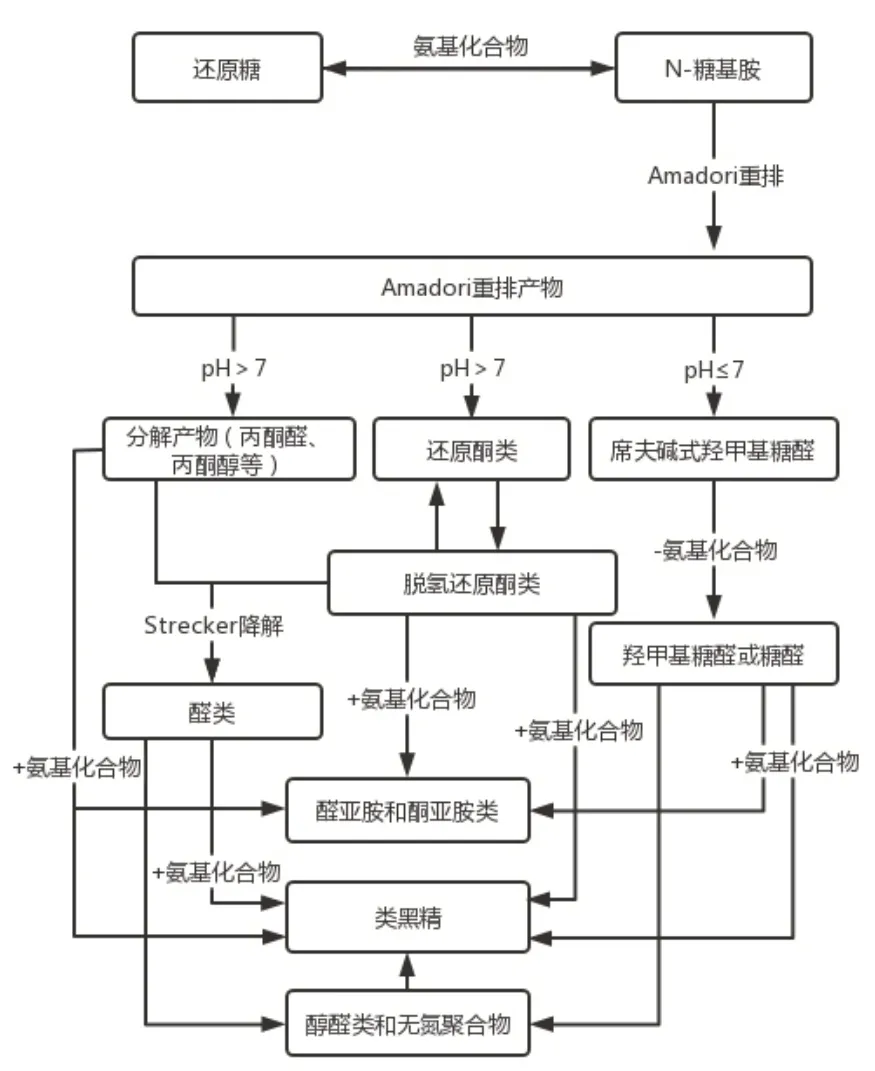

1.2.1 美拉德反应美拉德反应(Maillard reaction,MR)最初是在1953 年由HODGE[38]正式命名,由于其最终产物是类黑素,亦称为类黑素反应。美拉德反应的本质是醛、酮及还原糖等的羰基与氨基酸、肽链及蛋白质等的游离氨基之间发生的缩合反应[39]。美拉德反应对食品的影响是多方面的,比如产生某些香气和色泽[40],还原糖丧失而降低营养价值[41],产生醛酮等抗氧化物质而提高食品的抗氧化性[42-43],油炸烘烤产生丙烯酰胺等对人体有害的有毒物质[44-45]。

一般认为美拉德反应有3 个阶段,即氨配糖体的形成(开始阶段)、根据环境pH不同进行不同的烯醇化反应(中间阶段)和不饱和醛酮之间的缩合反应,生成高分子的褐色物质(终期阶段),其反应过程可用图2表示[46-48]。

图2 美拉德反应

影响美拉德反应的因素有很多。(1)氨基酸的类型,有研究表明,氨基化合物的相对分子质量越大发生速率越小[46]。(2)还原糖的类型,不同的还原糖由于结构不同,会影响美拉德反应的速率,研究表明一般单糖>二糖/五碳糖>六碳糖>酮基化合物[49]。(3)温度是影响美拉德反应速率的主要因素,研究表明随着温度的升高,反应底物和褐色产物的浓度都增加[50]。(4)pH 对美拉德反应的影响根据情况而定,一般pH<3 时,褐变程度随pH 降低而降低,pH 3~9时随着pH 的增加褐变程度加深[51-54]。(5)体系中金属离子的存在会影响美拉德反应,有研究发现Fe3+、Fe2+对美拉德反应有促进作用,Ca2+和Mg2+对美拉德反应具有抑制作用[55]。

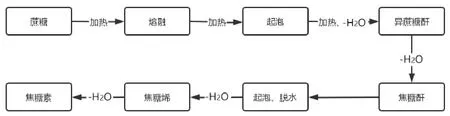

1.2.2 焦糖化反应焦糖化反应是指在没有氨基化合物的情况下,碳水化合物在加热的作用下发生的褐变反应[56],是以连续的加热失水和聚合作用为主线的反应,反应产物“焦糖”是一系列结构不明的大分子化合物的统称[57-59],此外还有一些具有挥发性的热降解产物如醛、酮和酚类物质[60-61]。

焦糖化反应可分为3 个阶段[60,62],以蔗糖为例,如图3所示。第1阶段是蔗糖加热到熔点以上脱水生成略有苦味的异蔗糖酐。第2 阶段是持续较长时间的失水反应,异蔗糖酐失水缩合形成平均分子式为C24H36O18的焦糖酐,一种带有苦味的浅褐色色素。第3 阶段是焦糖酐继续脱水形成焦糖烯,焦糖烯继续加热失水形成焦糖素——一种高分子量的难溶性深褐色物质。

图3 焦糖化反应

其热降解产物的形成根据反应条件的不同而异,酸性条件下醛糖或酮糖进行烯醇式反应生成1,2-烯醇式己糖,随后进行多步脱水反应和环化反应形成羟甲基糠醛(5-HMF);碱性条件下还原糖进行烯醇化反应后,在强热条件下裂解为甘油醛、水和丙酮醛[44,60]。而影响焦糖化反应的因素众多,包括贮藏加工的温度、时间、反应环境的pH[63],另有一些添加剂如绿原酸等可抑制焦糖化反应产物5-HMF的生成[64-65]。

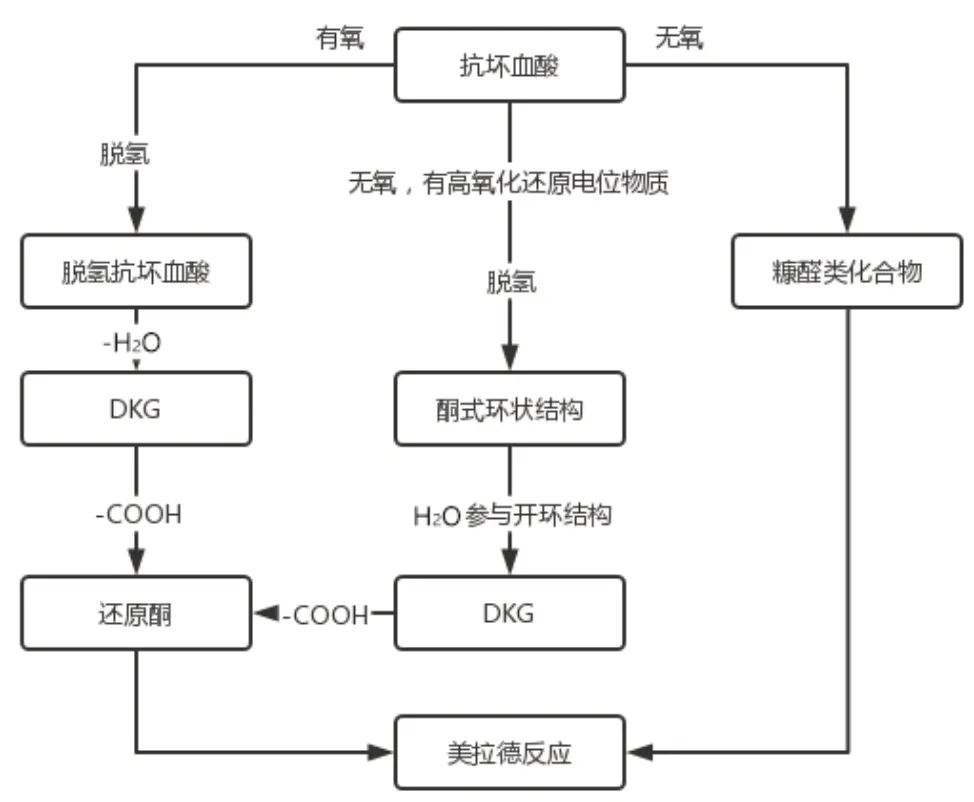

1.2.3 抗坏血酸分解和多元酚氧化缩合抗坏血酸化学式为C6H8O6,是一种水溶性维生素,其分子结构中具有烯二醇结构。广泛存在于自然界中,具有酸性和还原性,在食品中可作为抗氧化剂,但在抗氧化的同时,其自身也极易被氧化[66]。抗坏血酸分解存在3 种情况:有氧条件下先脱氢再脱水生成2,3-二酮古洛糖酸(DKG),最后脱羧生成还原酮参与美拉德反应的中后阶段;无氧但存在氧化还原电位较高的物质时,抗坏血酸脱氢形成酮式环状结构,水参与该结构的开环反应形成DKG,DKG继续脱水脱羧形成呋喃醛或还原酮,参与美拉德反应;当既无氧也无氧化还原电位较高的物质存在时,抗坏血酸分解为糠醛类化合物[67-68]。图4是抗坏血酸分解的基本流程。

图4 抗坏血酸氧化分解

多元酚类物质的性质活泼,酚性羟基易被氧化为苯醌,苯醌具有较强的亲电子基团,能够与亲核基反应,尤其在高温高湿的碱性条件下,更容易发生自身氧化生成深色物质[59-60]。

2 褐变的影响因素

2.1 酶促褐变的影响因素

根据酶促褐变的发生机制可看出,酶促褐变的反应速率受到底物种类及浓度、酶活性、氧气、温度和pH的影响[69]。Derardja 等[70]关于杏多酚氧化酶对褐变的影响研究结果显示,表儿茶素和B 型原花青素是影响褐变的最大的个体酚类物质,其次是绿原酸和新绿原酸。邻苯二酚的浓度会影响PPO的活性,在一定范围内,底物浓度越高,PPO 的活性越强,会进一步促进酶促褐变[71]。Xiong 等[72]考察了贮藏温度和不同热处理对鲜面条品质的影响,显示双热处理结合4℃低温贮藏可显著降低多酚氧化酶活性进而延长鲜面条货架期。钱和等[73]的研究显示,pH 5.0~7.0时多酚氧化酶的活性最高,随着pH 的降低,其活性会直线下降,当pH<3.0时,高的酸性环境会解离多酚氧化酶蛋白中的铜离子,从而使PPO失活。

2.2 非酶促褐变的影响因素

非酶褐变的影响因素因褐变类型不同而存在差异,但总体而言,温度和pH 是影响非酶促褐变的2 个最主要因素[74-75],此外体系里的氧气含量也影响非酶促褐变的程度。孙珊珊[76]的研究表明,随浓缩温度的提高,梨浓缩液酚类物质含量提高,而氨基硝态氮和还原糖的含量降低,浓缩汁颜色加深,且在一定范围内,pH降低,非酶褐变的反应速率变慢。建议在合适的pH范围内5℃低温贮藏,这将有利于抑制非酶促褐变。曹一菲等[77]的研究结果显示,低透氧包装的藕带与高透氧包装的相比具有更低的褐变度,且初步分析确定多酚自氧化是造成高透氧包装藕带褐变的最主要非酶褐变反应。

3 褐变的防治

3.1 物理方法

物理防治法包括对样品进行特殊的前处理,如热烫、蒸汽烫、超声波处理、短紫外波处理、高压处理、高强度脉冲电场处理;对样品进行特殊的包装处理,如真空包装、充N2充CO2等气调包装、铝箔和PE 等特殊材料包装。表1列出了近年关于褐变物理防治方法的应用研究。

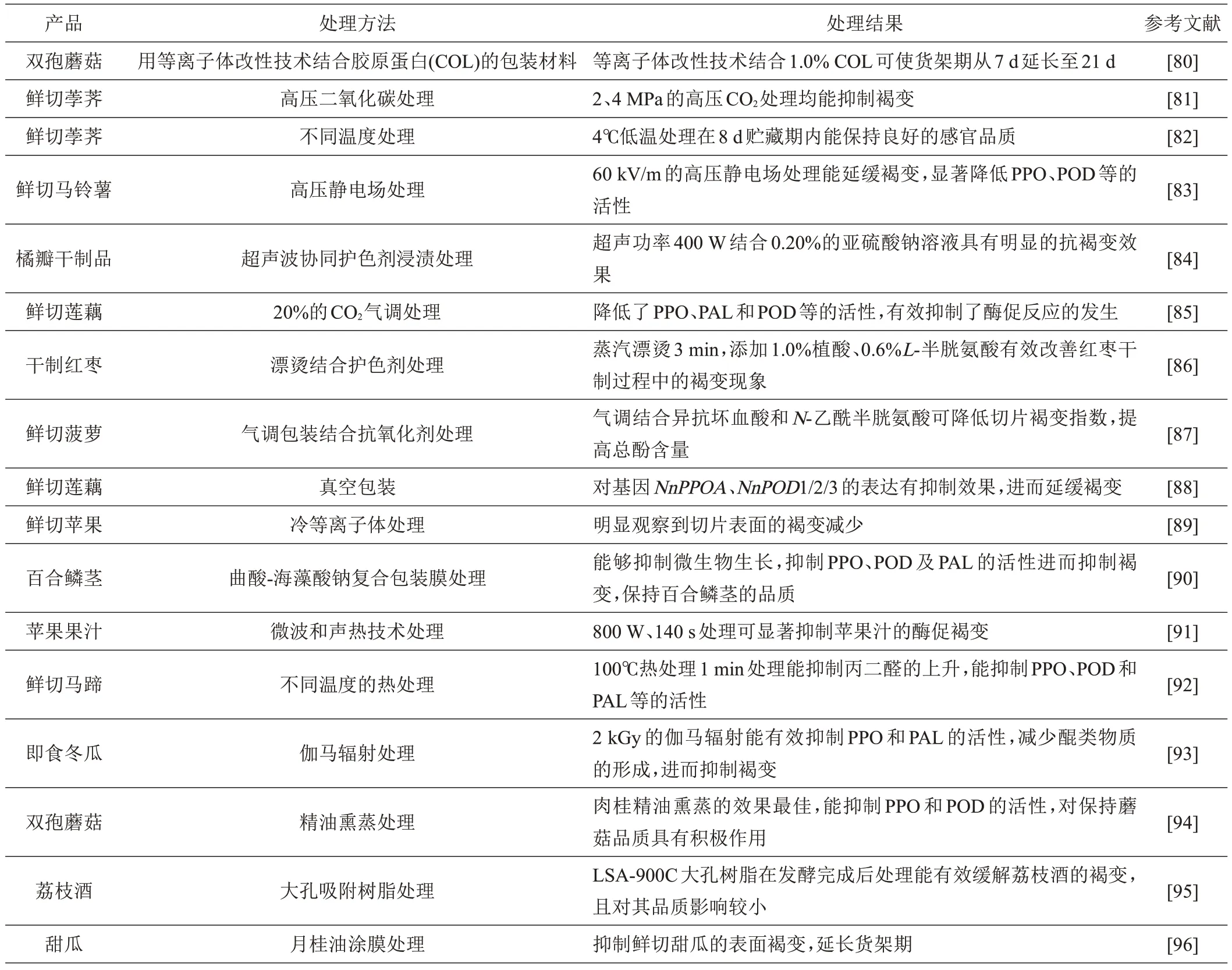

表1 褐变的物理抑制方法列举

3.2 化学方法

化学防褐变技术主要是各种褐变抑制剂的单独或联合使用。褐变抑制剂根据其作用机理不同,主要分为有机酸如柠檬酸、植酸和草酸等,是通过降低体系的pH 发挥抑制褐变的作用;还原剂如亚硫酸盐,主要通过还原醌类化合物抑制褐变;金属离子螯合剂如EDTA和EDTA-2Na,主要通过络合PPO结构中的Cu2+抑制酶促褐变;巯基化合物如半胱氨酸,主要通过与O-醌反应生成无色化合物抑制褐变;离子化合物如NaCl、CaCl2等,主要通过维持细胞的区室化作用抑制酶促褐变的发生。此外还有许多天然褐变抑制剂如香辛料、茶叶和果蔬等的提取物应用于褐变的防治。表2列出了近年关于褐变的化学防治方法应用研究。

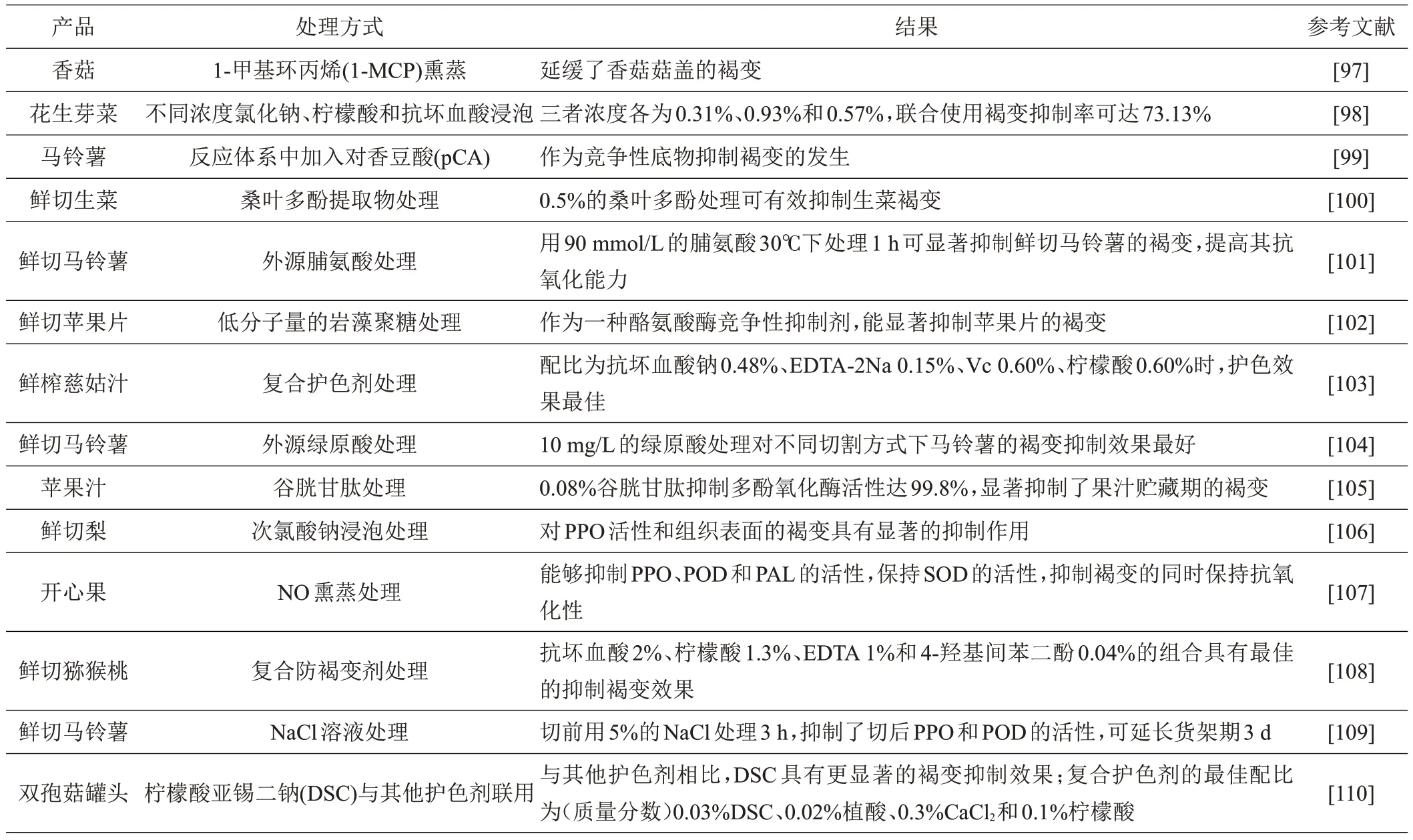

表2 褐变的化学抑制方法列举

4 结论

根据发生的机理不同,褐变可分为酶促褐变和非酶促褐变。而非酶促褐变根据反应机理不同又可分为美拉德反应、焦糖化反应、抗坏血酸氧化分解和多元酚的自氧化缩合。酶促褐变的核心是酚类物质、多酚氧化酶和氧气的存在,当细胞区室化遭到破坏,酚类物质和多酚氧化酶接触就会引发酶促褐变,且反应迅速,在极短的时间就能发生。美拉德反应的核心是羰氨缩合反应(还原糖等的羰基与氨基酸等的游离氨基);焦糖化反应的核心是碳水化合物的连续加热失水和聚合,最终形成一系列结构不明的大分子化合物“焦糖”;抗坏血酸氧化分解的核心是反应的条件,反应条件不同,会发生不同的中间反应,但最终的醛酮等产物都参与美拉德反应,并进一步形成褐色物质;多元酚氧化缩合反应的核心是活泼的多元酚性羟基在高温高湿条件下发生的自身氧化缩合。

影响酶促褐变的因素众多,主要包括底物种类及浓度、酶活性、氧气、温度和pH等;而影响非酶促褐变的因素因非酶褐变发生的类型不同而异,但总体而言,温度和pH 是主要的影响因素。有效控制褐变对于保持食品风味和色泽,减少浪费,提高商品价值和消费者接受度等方面具有重要意义。根据酶促褐变的机理,抑制酶促褐变的方法主要从保护酚类底物、抑制相关酶的活性、提高抗氧化能力和隔绝氧气等方面入手;非酶褐变因机理不同而发生不同的反应,目前针对非酶褐变的抑制技术主要围绕温度和pH 2 个方面。而当前应用较多的防褐变技术主要涉及到的是物理方法和化学方法。物理防治包括对样品进行特殊的前处理如热烫、蒸汽烫、超声波处理、短紫外波处理、高压处理、高强度脉冲电场处理等;通过一些处理以限制体系内的氧如真空包装、充N2充CO2等气调包装、铝箔和PE等特殊材料包装等。化学防治技术主要是褐变抑制剂的单独或联合使用,比如应用有机酸以降低体系的pH;应用还原剂以还原酶促褐变产生的醌类物质;利用金属离子螯合剂结合PPO 的活性中心进而抑制酶促褐变等。

5 展望

褐变存在于果蔬等采收、加工、贮藏、运输的全过程,抑制褐变的发生是保证食物品质、延长贮存时间、避免浪费的正确选择。当前国内外针对酶促褐变抑制技术的研究已有比较全面的发展,应用物理的和化学的相关技术及其二者的联合应用已较好地抑制了褐变的发生和进一步的加深,明显延长了果蔬等的货架期,在保证品质的同时减少了不必要的浪费。然而此领域的研究亦面对一些问题,大量的相关研究证实,物理相关技术应用更广,但能耗较大;化学保鲜技术虽然效果明显,但无法确认绝对的安全性,且消费者心理接受度具有一定的差异;而新兴的生物保鲜技术操作繁琐且成本较高,需要进一步的相关研究进行优化和探索。

当前在抑制褐变方法的选择上亦存在一些问题,比如在寻找酚类底物的替代品时应充分考虑安全和成本问题,如果为减少褐变而选择价格昂贵的替代物得不偿失;在抑制相关酶活性的同时应考虑到对食品口感等的影响,在达到抑制褐变的同时应以尽可能保持食品的原有风味为原则;包装方面应尽可能向低成本、低透氧和高抗菌的方向发展,以既能控制成本,又能保持质量为原则。非酶促褐变的机理复杂,中间产物多样,难以控制,对于非酶褐变过程的研究还需进一步加强。在之后的研究中尽量进一步细化非酶褐变产物形成的过程,探究其机理,以辅助达到对非酶褐变反应的调控,同时应尽量减少丙烯酰胺、醛酮等有害物质的形成,这对于保护人体健康具有重大意义。褐变抑制剂的使用应该控制在安全剂量的范围内,考虑到不同食物的化学性质不同,引起褐变的各类反应不同,应根据食物本身性质,结合对人体安全的影响,选择安全、有效的褐变抑制剂,给生产生活带来更大的便利。

国内外针对褐变防治技术的研究层出不穷,对比国内外的研究进展不难看出,国内关于褐变防治的研究还需进一步加强,比如新材料新技术的应用、研究经费的投入等都需要进一步的发展。而国内的优势在于资源的多样和丰富性,对于挖掘新的材料、新的抑制剂等都是极有力的保障。对比各种物理防褐变技术和化学防褐变技术,笔者认为未来的发展方向应该侧重于物理技术的挖掘和改进上,以物理防褐变技术为主,辅以必要的化学技术处理,既能达到防治褐变的目的,又降低可能存在的安全问题,避免了因化学技术的过度应用而引起的消费者接受度低的问题。