活一天就干一天工作

姜玉兰

在我国,“渔盐之利、舟楫之便”自古就存在,而“耕海种湖”则是新中国成立后才出现的革命性变化。中国的海水養殖产业由从零开始,到一跃成为世界第一,最核心、最关键的是“鱼、虾、贝、藻、参”这五次产业浪潮。

而他,正是第二次浪潮的领军者。

他首次搞清了中国对虾生活史 ,让对虾摆上普通百姓的餐桌;他开创了我国海洋底栖生物生态学研究,成为首个被授予“国际甲壳动物学会杰出贡献奖”的亚洲科学家;他潜心海洋科研60余载,著作等身硕果累累;直到90岁高龄,他仍在科研一线与时间赛跑……

他就是中国科学院资深院士、著名海洋生物学家刘瑞玉。

与海结缘

1922年11月4日,刘瑞玉出生在河北省乐亭县一个民族资本家家庭,父亲刘冠英是乐亭长春益发合公司总经理,新中国成立后任天津新光针织厂经理,母亲理家。乐亭县东面沿海,海岸线近125公里,被称为河北省的沿海第一大县。从小刘瑞玉就对海洋充满好奇和向往,他喜欢坐在沙滩上听海浪潮起潮落,看养虾人忙碌的身影,自此,他与海洋结下了一生之缘。

虽然父亲常年不在身边,母亲又不识字,但刘瑞玉的学习成绩优异。1936年,刘瑞玉于乐亭县第一小学毕业,后进入保定育德中学读初中。1938年,刘瑞玉进入北平河北省立高级中学,这个学校的老师学识渊博,整体教学水平较高,特别是生物学老师陈锡五,他讲课幽默风趣又博采众长,刘瑞玉由此对生物学产生了浓厚的兴趣。1941年,刘瑞玉如愿考取了北平辅仁大学生物系,这也为他日后的科研之路奠定了扎实基础。大学毕业后,刘瑞玉在北京大学药学系任助教一年,后进入当时北方最高的科研机构——国立北平研究院动物研究所工作,跟随著名甲壳动物学家沈嘉瑞教授从事甲壳动物生活史和分类学研究。

1950年8月,中国第一个海洋研究机构——中国科学院海洋生物研究室在青岛建立,刘瑞玉从北京来到青岛,从此,他的人生就与海洋科研紧紧联系在一起。1957年青岛海洋生物研究室扩大为中国科学院海洋生物研究所,1959年又扩大为中国科学院海洋研究所,成为涵盖海洋生物学、物理海洋学、化学海洋学和海洋地质学等多学科的综合性海洋研究所。刘瑞玉被任命为该所的副学术秘书,1966年,任无脊椎动物研究室副主任,1972年升任主任,1978年任副所长;1984年任所长兼任所学术委员会副主任;1987年任所学位委员会主任。面对一次次组织安排、一次次研究领域调整,刘瑞玉总是充满无限热情,孜孜不倦地为海洋所的发展倾注着全部精力。1997年,刘瑞玉当选为中国科学院院士。

海洋科研的奠基人

漫漫科研长路,需要踏实的付出、渊博的学识和开阔的眼界。从28岁的青年到90高龄的老人,从一个普通的科研人员到学界德高望重的泰斗,刘瑞玉潜心求索,矢志科研,一生全部奉献给了祖国的海洋科学事业,他先后发表论文200多篇、专著21部,先后获国家自然科学奖、科技进步奖,中国科学院重大科技成果奖等30多项。丰硕的研究成果推动了我国海洋生物学、甲壳动物学、底栖生物生态学,以及海洋生物地理学、海洋生物多样性及资源保护研究和海洋水产养殖事业的发展。

——他深耕甲壳动物学系统调查研究50余载,堪称中国甲壳动物学的开拓者。

从上世纪40年代开始,刘瑞玉和他的学生开拓了对虾类、真虾类、蟹类、蔓足类、端足类、口足类、糠虾类等多个甲壳动物类群的分类学研究,掌握种类组成、分布和多样性特点,填补了我国糠虾类、蔓足类的研究空白,发现了40多个新种和3个新属,出版了《中国动物志》糠虾目(2000)、蔓足目和围胸目(2007),以及长臂虾总科(2007)、口足目(2012)等著作。他主持编写的中国动物志蔓足类卷,为迄今东亚最完整的文献。他联合了全国40多位专家编著《中国海洋生物名录》,记载了46门22629种海洋生物,为全世界提供了可靠的中国海洋物种最新的“户口簿”,被国际权威誉为生物多样性研究“具有里程碑意义的、令人惊叹的专著”。作为在行业内获得的最高荣誉,2007年,刘瑞玉荣获国际甲壳动物学会颁发的“国际甲壳动物学会杰出研究贡献奖”,从而改写了这一国际奖项获得者中没有亚洲人的历史。

——他潜心开展中国对虾生活史和人工育苗的研究,是海水养殖第二次浪潮的领军者。

对于中国特有种中国对虾(Penaeus Chinensis)具有越冬和产卵洄游习性及隔离分布的不同种群这一令人困惑的生态学问题,自1952年年初,刘瑞玉就对中国对虾的生活史、幼虫发育过程和仔稚虾生态分布开展了首创性研究,首次搞清了对虾生活史和繁殖特点。他认为,这是作为暖水性的中国对虾,在其物种形成及其种群发展过程中对黄渤海沿岸浅水冬季低温所采取的一种生存适应策略,这种生态特性的形成使这一起源种的渤海种群能够长距离洄游到黄海南部冬季水温较高的深水区越冬,从而得以生存和大量发展,这为后来中国对虾全人工育苗和放流增殖打下了生物学基础,有力推动了中国对虾人工育苗和水产增、养殖农牧化的进程,外加此后其他科学家的研究成果,从根本上改变了我国长期主要依靠捕捞天然虾苗养殖的局面,使得对虾摆上了普通百姓的餐桌。

——他致力于我国海洋底栖生物生态研究,是当之无愧的奠基人。

1957年,在海洋生物学家曾呈奎教授的安排下,刘瑞玉着手开展当时尚处于空白的中国海洋底栖生物生态学研究。他系统总结了中国海域底栖生物种类组成、地理分布和生态学特点,提出底栖生物区系、群落区划方案;编绘了我国第一部渤黄东海渔捞海图——海洋学图集。他首次发现黄海冷水团保护下的生物群落极占优势,指出黄海属于北太平洋温带区系,否定了以往“黄海是亚热带区系”的论断;发现黄海受全球气候变暖的胁迫处于萎缩衰退状态而难以持续发展的特点;提出“黄海区系与东海-南海的暖水区系”间存在生态隔离,分界线在长江口-济州岛北-日本本州中部之间。其论点补充、修正了国外同行的不足与错误,为业界沿用。他主持完成多项国家和国际海洋学、生物学和资源调查研究项目,特别是全国海洋综合调查、中越北部湾海洋综合调查、全国海岸带和海涂资源综合调查等,为海洋底栖动物分类区系和生态研究工作取得了大量宝贵的研究材料,填补了我国海洋底栖生物生态学研究空白。

一心向党的九三人

自1956年加入九三学社以来,刘瑞玉对九三学社的热爱、对九三学社事业的热忱从未有片刻间断。他先后担任社山东省委会副主委、社青岛市委会主委、名誉主委等领导职务,始终把中国共产党领导的多党合作事业放在重要位置,团结带领青岛市各级社组织和广大社员积极履职尽责、建言献策,充分发挥了社地方组织领导人的模范带头作用。他始终追求爱国、民主、科学,始终与中国共产党同心同向同行。1984年,他光荣地加入中国共产党,深刻诠释了“矢志不渝跟党走”的崇高信仰和价值追求。

尽管科研工作非常繁忙,但刘瑞玉对社务工作从未有过丝毫懈怠。他多次强调,“只要有九三学社的会议、参政议政课题等工作,我们尽量地不要缺席,这不是我们个人的事情,也不是某一个社员的事情,这是我们九三学社组织的事情。从中央层面我们是一个参政党,从地方层面我们是在中共青岛市委的领导下,在市委统战部的指导下开展工作的,要发挥我们人才荟萃的智力优势,多作贡献!”据社青岛市委会第十一、十二届主委邵峰晶介绍,每次见面,他总要叮嘱 :“需要我做什么,你们一定要告诉我。”只要身在青岛,社市委会的活动他一定挤时间参加,并且经常是一下飞机立刻赶过来或者活动一结束即刻奔机场……2010年9月,社青岛市委会计划成立海洋科普教育基地,刘瑞玉得知后十分高兴,欣然为科普基地题词:“热爱海洋、善用海洋、珍惜海洋”;2011年8月,他不顾天气炎热,出席了社市委会“庆祝建社66周年书画笔会”,与九三学社青岛书画院的社员们亲切交流,鼓励他们办好书画院,为社的工作发挥好作用;2011年12月,他的身体已经每况愈下,但还是带病出席了社市委会的换届大会,与代表和来宾交谈,与老年代表合影留念。

他不仅满腔热情致力于海洋科学研究,还充分发挥科研优势,提出真知灼见,同时激励广大社员积极建言献策,履行社会责任,许多建议得到采纳落实。据社青岛市委会第九届副主委姜宏铎介绍,1996年社青岛市委会组织调研工作时,因为三个社基层组织都为改善青岛海域环境提出意见,计划以此作为组织提案主题。刘瑞玉特意约他到办公室详细了解情况,并提出了具体要求:“一是作为组织提案,必须体现九三学社的科技特色和民主科学精神;二是改善第一海水浴场环境是建设青岛城市的大课题,关键是航海俱乐部的大坝如何处理。”随后,刘瑞玉还组织专家深入研讨,形成具体建议,作为组织提案提交青岛市政协九届一次会议,并做了大会发言。该提案得到市委、市政府的高度重视,时任市委书记俞正声指出,建议是经过科学研究提出的,不但对第一海水浴场的改造,而且对青岛市大旅游环境的改善,都具有重要意义。会后,有关部门制定了实施方案,拆除了航海俱乐部大坝,拓宽了海水浴场东沙滩。

科研后辈的引路人

作为一名博士生导师,刘瑞玉对待学术极其严肃、对待学生也十分严格,但在生活上,他一贯简朴节约。他身上既有强烈的科学家精神和使命意识,也有浓浓的“海洋”情怀,他坦荡的胸襟、严谨的科研作风、豁达乐观的生活态度,都潜移默化地影响着后人在科学的道路上求索前行。

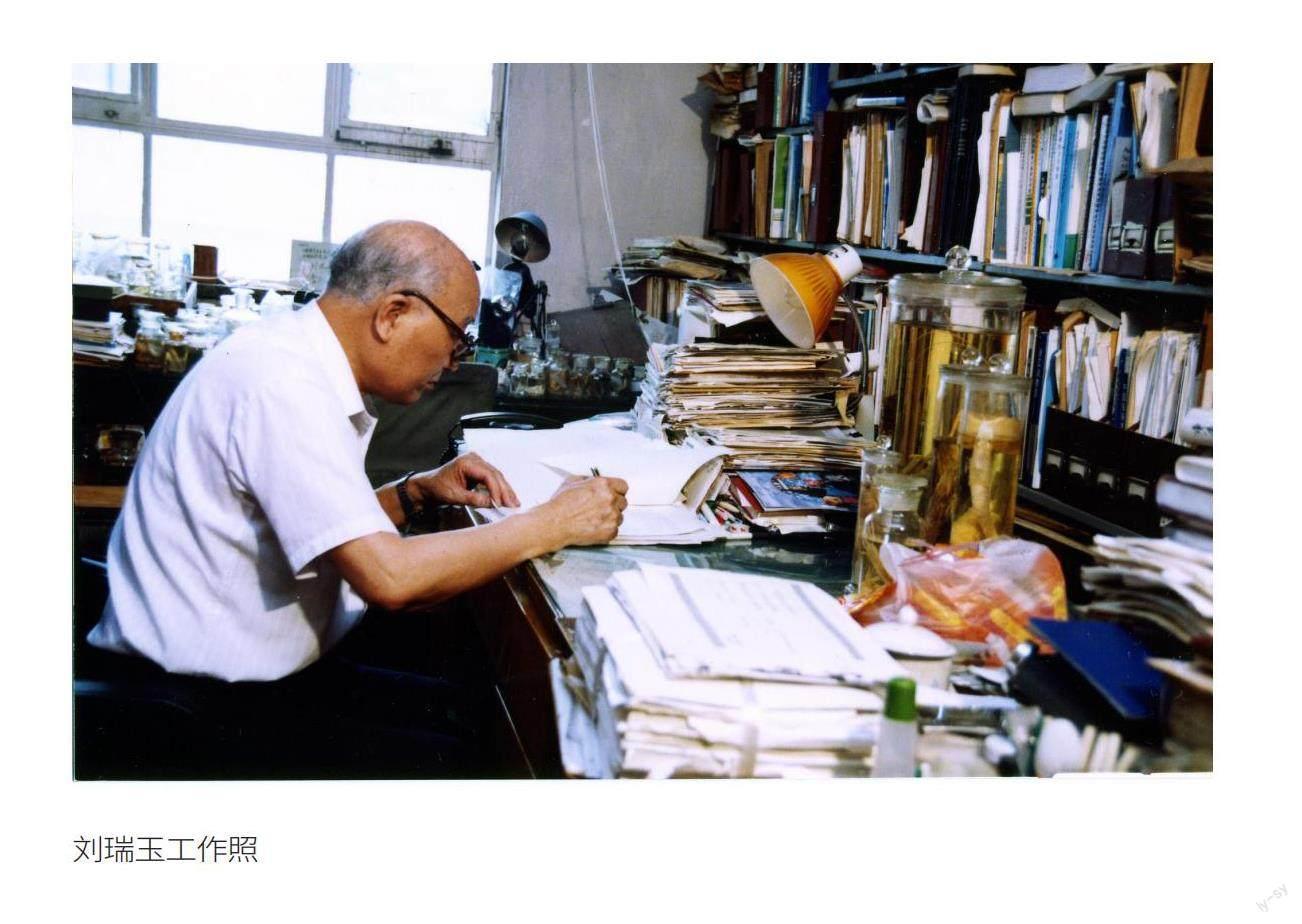

——他是与时间赛跑的“方便面院士”。

对于刘瑞玉来说,生命的意义在于工作。他曾说过,“我不谈什么有生之年,我的人生哲学是:‘活一天工作一天。” 他是出了名的工作狂,即使在被打成“反动学术权威”、关进牛棚改造的岁月里,他依然没有放下学术研究。他的日历里没有节假日,每天步行去实验室,亲自打理课题;为了节约时间,一碗泡面经常就是一餐,一时被誉为“方便面院士”。即使在身患重病、极度不适的情况下,他仍然拒绝住院治疗,尽可能地把时间留给科学研究。最后,刘瑞玉累倒在实验室里,生平第一次也是最后一次,他才说出“送我去医院”。入院后不久,院方下了“病危通知书”,他躺在病床上虚弱地说:“一定要告诉我,我还剩多少时间,我还有许多工作要安排。”偶尔清醒的时间,他仍然咬牙坚持参加学术界的重要活动,甚至出席博士生论文答辩,活动结束后,靠人搀扶才能回到医院。弥留之际,他牵挂的还是挚爱一生的海洋事业,他留下的遗言是“大型底栖生物,鱼类……”“我要回海洋所,要上班,要开会……”

——他是求真务实、一心治学的“村长”。

海洋生物分类和海洋底栖生物生态研究耗时长久,出成果慢,很多年轻人不愿涉足,刘瑞玉以身作则,致力于海洋生物分类等多个领域的海洋基础科学研究,因知识面极为广博,能熟练使用英文、拉丁文、俄文、日文等多种语言,他被尊称为海洋所的“活化石”。在他的感召下,很多年轻人投身到祖国最需要的研究领域去建功立业。当过刘瑞玉助手多年的中科院海洋所研究员相建海刚来所时就听说这里有一村“渔民”,“村长”就是刘瑞玉,“搞海洋生物调查要常出海,那時考察船条件差,连个顶棚都没有。而底栖生物都是在泥里,一网泥打上来,刘瑞玉带头顶着太阳或是在寒风中将标本分拣出来。” 中科院海洋所研究员刘静也回忆道:“为了赶潮水,我们经常凌晨四点起床,晚上回来还要处理当日采集的标本,因此经常是起五更睡半夜。有一次凌晨4点赶潮,漆黑的码头离船还有很远距离,大家都在犹豫着,刘瑞玉带头第一个跳进海里,那年他68岁。” 刘瑞玉通过自己科研项目的实际工作和招收研究生,为中国科学院海洋研究所培养了一批从事海洋动植物主要类群的分类学、生物地理学、底栖生物生态学、污损生物生态学、海洋生物资源增殖学等多学科领域的研究团队,其中许多人已成为国内外相关学科学术带头人。

——他是淡泊名利、心系教育的师者。

作为国内外知名专家和资深院士,刘瑞玉完全可以享受“相应”级别的待遇。但他日常生活异常朴素,从不向组织提任何要求,从来不搞“特殊化”。他以前居住的海洋所宿舍,是一栋筒子楼,房间很小,没有厅,没有浴室,厕所在走廊,是公用厕所。逢年过节,大家去看望他,他都是在那间小小的办公室里忙碌着,办公室里摆满了书籍和资料,办公桌上摆放着打印机和一个饭盒。多年来,他就一套像样的西装,参加重大活动时才穿。他经常一个人出差,每次出差乘飞机都是坐经济舱,目的就是节省经费。但对学生,他却出手“大方”。自20世纪末开始,为改变海洋生物分类学后备人才不足的窘境,刘瑞玉拿出了本可以作为改善自己工作和生活补贴的院士基金,聘请多名退休专家,联合指导年轻科学家和研究生。他的家庭并不富裕,儿子儿媳患病急需用钱,但他却在临终前把自己的全部积蓄100万元捐出来,设立青年人才培养基金,用于鼓励海洋界的年轻学子拼搏向学,贡献海洋科研。

2022年11月4日,刘瑞玉院士诞辰100周年纪念活动在中国科学院海洋研究所隆重举行,九三学社青岛市委会等近20余家单位,以线上线下相结合的方式参与活动,共同追思先生的家国情怀、学术风范和科学精神,缅怀先生的高尚品质、学术思想和卓越贡献。当视频片《活一天就干一天工作》播放时,院士的感人事迹一幕幕呈现,在场者无不动容,大家的思绪被拉回从前,内心充满感恩和敬意……

院士已走10余年,但他的音容笑貌宛在,高风亮节永存。他像一座灯塔,激励我们不断前行!

(作者为九三学社青岛市委会宣传处处长)

责任编辑:马莉莎