19世纪“康涅狄格吸血鬼”之谜 约翰·巴伯的诅咒

王雨晴

1990年,在美国新英格兰地区康涅狄格州的格里斯沃尔德镇(Griswold, Connecticut),一些在砾石矿附近玩耍的孩子们偶然发现了数个头骨。考古学家尼克·贝兰托尼(Nick Bellantoni)经过现场考察很快确定这是一个废弃的18—19世纪乡村农场墓地—沃尔顿家族公墓(Walton Cemetery),其中大部分遗骸都以特定的方式被埋葬在棺材中,双臂放于身体两侧或交叉于胸前。但当清理到M4的墓主时,考古学家惊讶地发现其颅骨和排列为“X”形的两侧股骨被整齐地置于胸前,棺材上用黄铜钉拼写出“JB-55”的字样。在细致分析后,研究者认为这曾是一处“吸血鬼”沉睡之地。他究竟是谁?为何会被葬在此处?自“JB-55”进入大众视野以来,他的故事便始终笼罩着神秘而恐怖的氛围。在随后的三十年中,考古学家终于在现代科技手段的支持下,逐渐向我们解密了这位“康涅狄格吸血鬼”生前身后的一系列谜团。

骨骼的初步观察与鉴定

20世纪90年代,法医人类学家保罗·斯莱季克(Paul Sledzik)和尼克·贝兰托尼共同参与了沃尔顿家族公墓研究项目。他们在《美国体质人类学杂志》(American Journal of Physical Anthropology)上发表了对“JB-55”遗骸的骨学检测结果,认为该遗骸的特殊埋葬方式与病理特征值得关注。“JB-55”是一名年龄在50—55岁之间的高加索男性,两位学者据此推测棺盖上的字母与数字可能是死者的姓名缩写与死亡年龄。其右侧锁骨、右侧第八肋骨与左侧第二肋骨表现出愈合的骨折痕迹。关节炎见于大部分肢骨关节与较下部椎体,这说明他经常从事体力活动。左侧第二、第三和第四肋骨的骨膜病变呈白灰色且外观呈凹陷状,同时局灶性溶解破坏了左侧跖骨和楔骨关节,以上这些病理特征都极有可能与原发性肺结核有关。

事实上,无论“JB-55”的具体病原是什么,这种严重到足以引起肋骨病变的慢性肺部感染在当时都有可能被判定为“痨病(consumption)”,即后世的肺结核,因其侵蚀消耗了感染者的身體而得名。当时新英格兰地区的民众认为该病症与“吸血鬼”的风闻存在着直接关联:这是一种精神上的“诅咒”,而非生物医学所定义的“疾病”。痨病在早期几乎没有症状,它常常会在数年内缓慢地耗尽感染者的身体机能,直到病人最后几个月甚至几个星期快速发病而死亡。当一个家庭成员死于痨病时,其他成员往往也会被感染,人们认为这是由于已故患者通过某种精神联系耗尽了幸存家属的生命。除了令周围亲友相继死亡,痨病患者在形象上的诸多异常特征也让人们恐惧万分:严重的肺结核会导致肺部溃疡,并使病人消瘦苍白,眼睛发红肿胀,咳嗽咯血。

新英格兰地区18、19世纪的乡村农场,季节性营养不良和恶劣的卫生条件愈发加剧了家庭成员之间的结核病传染。这种疾病是19世纪美国东部人口的主要死亡原因,占所有死亡人数的近25%。在许多文化中,死亡与疾病威胁下的部分现象常常被民间传说、文艺作品等渲染为民众共有的精神符号。此时在医学界肺结核治疗失败、对于死亡的不确定性等影响下产生的恐慌,致使民间信仰中一种模糊的活死人形象—吸血鬼的流言得以广泛传播与延续。

DNA检测与分析

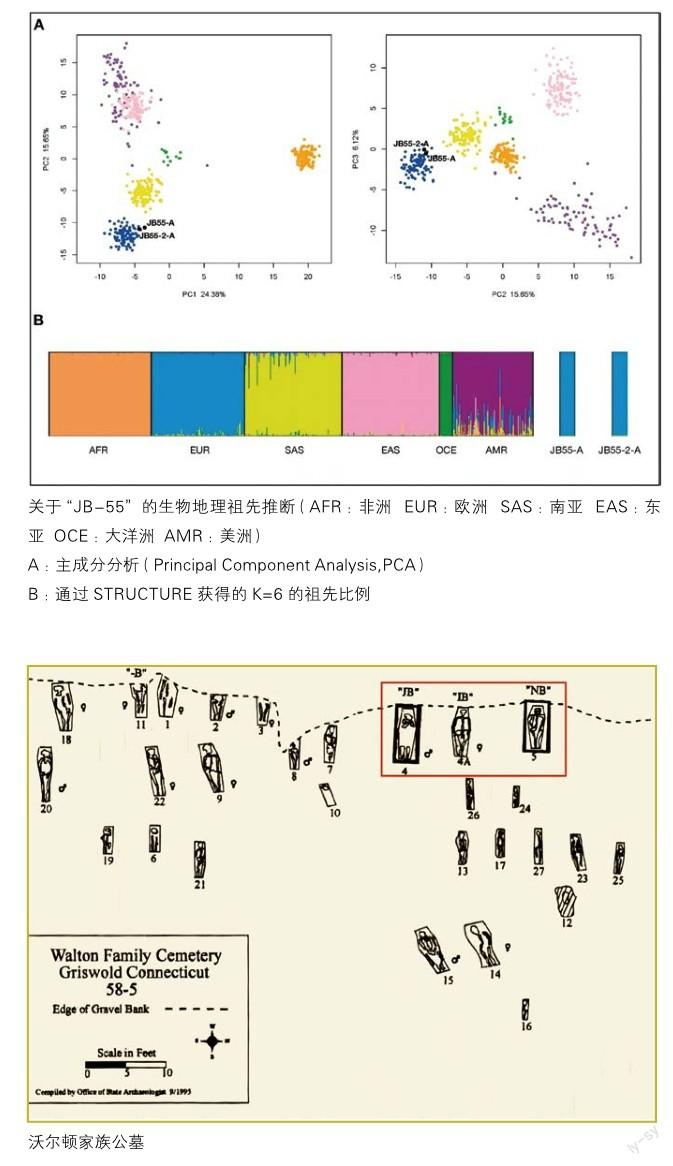

20世纪90年代初,“JB-55”遗骸和其他个体样本被送往美国国家卫生与医学博物馆(NMHM)用于公众展示及研究。近年来,DNA提取技术的进步使得法医人类学家能够从其DNA中得到更多有效信息,这位百年“吸血鬼”的身份终于水落石出。弗吉尼亚州DNA技术公司Parabon NanoLabs的法医人类学家团队与武装部队DNA鉴定实验室(AFDIL)展开合作,对“JB-55”的Y染色体DNA进行了短串联重复序列(STR)分析与单核苷酸多态性(SNP)分析,结果表明“JB-55”属于西欧常见的R1b-P312单倍群。研究者接着在可公开访问的Family Tree DNA在线家族遗传数据库上搜索Y-STR的资料时,发现两个最接近的匹配个体姓氏都是“Barber(巴伯)”。

在根据Y染色体DNA数据发现了“JB-55”可能的姓氏后,研究团队全面搜索了相关历史文献,以核实19世纪初的格里斯沃尔德是否埋葬了一位“J. Barber”,其中《查尔斯·R.黑尔墓园铭文和报纸告示集(1629—1934年)》(The Charles R. Hale Collection of Cemetery Inscriptions and Newspaper Notices, 1629-1934)索引上的一份死亡通知引起了研究团队的注意。记录中有一位名叫约翰·巴伯(John Barber)的男性,他的儿子内森·巴伯(Nathan Barber)于1826年在格里斯沃尔德去世,年仅12岁。而这一描述正与考古证据相吻合,在“JB-55”墓葬附近发现了一处棺盖上钉有“NB-13”字样的未成年人墓葬以及“IB”字样的成年女性墓葬;“NB-13”标识与内森·巴伯的姓名缩写和死亡年龄是相符的。这无疑是“JB-55”身份解谜进程中的一大重要线索。

此项研究为“JB-55”和“NB-13”的身份调查提供了一种真实性极大的答案,但由于当时技术受限,研究团队在基因数据库与历史记录中无法找到更多信息。数年来,学者们从未停止过技术研发与寻求真相的脚步,“JB-55”真的是所推测的约翰·巴伯吗?终于,在2022年10月31日—11月3日华盛顿特区举办的国际人类身份鉴定研讨会(ISHI)上,研究者公布了有关“JB-55”最新的生物信息学研究成果。这项DNA分析研究依旧建立在Parabon与AFDIL三年前的合作基础上,研究者通过对于“JB-55”及其附近墓葬中某一骨骸的基因测序与亲属关系分析,证明该个体与“JB-55”有3级亲属(1级表亲)关系。研究者将这两个数据上传到GEDmatch数据库,并追踪其家谱,最终匹配到了18世纪、19世纪居住在新英格兰地区、同样姓“巴伯”的祖先。这一最新发现更加确定了“JB-55”即是约翰·巴伯的假设。未来有关DNA分析的项目仍会继续开展,这将会进一步揭示出“康涅狄格吸血鬼”的真实身份,甚至可能会找到他仍存于世的亲缘后代。

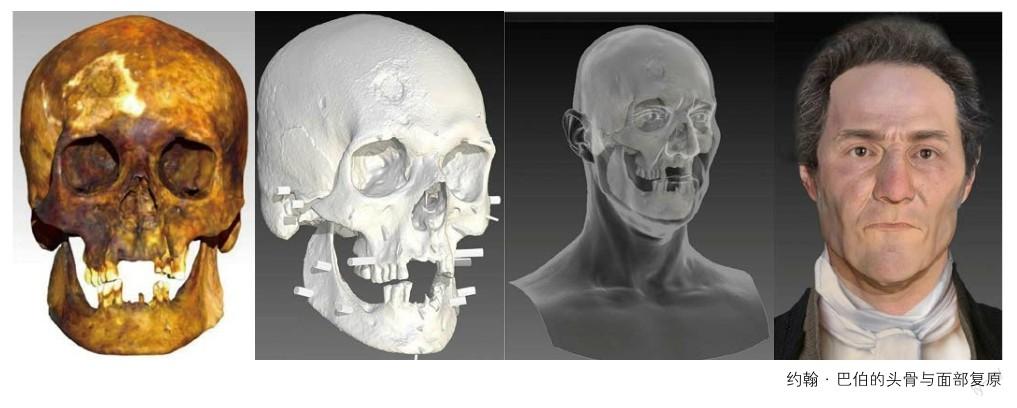

3D面貌复原与重建

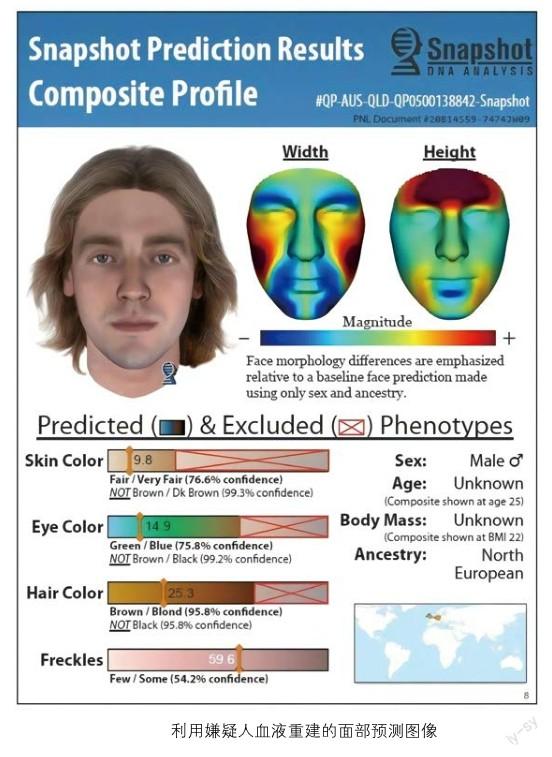

时至今日,计算机模拟技术与分子表型刻画领域的新发展让我们有机会一窥这位沉睡两百多年的“吸血鬼”面容。Parabon NanoLabs的实验团队利用法医DNA表型分析(Forensic DNA Phenotyping)的技术手段,根据基因测序结果与机器学习模型重建了约翰·巴伯的面部特征。这同样是考古技术应用方面的一次飞跃。法医DNA表型技术可以运用基因分析来推测任何种族背景个体的肤色、瞳色、发色、雀斑和脸型等特征,由此在计算机中形成一个面部3D网格,并将机器学习工具应用于参考性状数据库,对头部和面部关键特征的可能宽度、高度和深度进行三维建模,生成最终复原结果。本案例中,约翰·巴伯被预测为:非常白皙或白皙(92.2%的可信度)、棕色或黑褐色的眼睛(99.8%的可信度)、棕色或黑发(97.7%的可信度),以及较少的雀斑(50%的可信度)。而后,法医艺术家汤姆·肖(Thom Shaw)使用表型特征预测与头骨的数字3D图像重建了约翰·巴伯的相貌。

Parabon NanoLabs的研究人员也同样运用法医DNA表型技术在2021年成功复原了3名两千多年前古埃及木乃伊的生前面孔。他们通过德国图宾根大学和马克斯·普朗克研究所测序的木乃伊DNA,提取SNP以分析基因组中某些特定位点。然后将其与人类基因组进行比对,以推断每个目标SNP最可能的表型,并在数据库中搜索已知祖先的受试者,寻找与古埃及人最接近的遗传组合。除考古方向的实践,此方法对于刑侦破案也有重要的参考价值。法医人员能够利用DNA的预测结论快速进行犯罪嫌疑人的样貌还原,从而开展通缉与抓捕,或者帮助识别遗体。2022年11月9日,澳大利亚昆士兰警方使用由DNA技术创建的数字面部图像侦破一桩40年前的黄金海岸谋杀悬案。随着研究人员对基因遗传学与人类外貌表型因素的不断深入了解,未来甚至有望通过DNA数据完成对外貌特征的完整刻画。

“反吸血鬼”葬式的文化阐释

考古遗存不仅能让我们了解某一时代、地区的物质文化生活,更能帮助探究当时人们的精神世界。虽然现代考古检测技术能够对约翰·巴伯进行从遗骨到基因的全方位解剖,但在探讨其葬式的特殊意义时,仍需要深入了解当时的社会文化状况。“JB-55”墓葬正是18世纪到19世纪中期在结核病肆虐的背景下,席卷美国东北部的“新英格兰吸血鬼大恐慌”(Great New England Vampire Panic)确切的生物考古学证据。

当时民众普遍相信痨病患者在死后会变成吸血鬼,对“食物”的渴望迫使他们吸干幸存家属的生命。据历史文献记载,为了避免被“吸血鬼”诅咒袭击,幸存家属往往采取“掘尸治疗(therapeutic exhumation)”的辟邪方法,即重新挖掘并检查死者尸体。如果尸体被确定为异常鲜活,尤其是心脏或其他器官含有血液,则认为该死者以活人为食。确认“吸血鬼”身份后,他们会仪式性地焚烧心脏等器官并重新埋葬尸体,部分家属会尝试吸入燃烧时产生的烟雾或饮用骨灰水进行治疗,有时尸体会被肢解或斩首。文献记载19世纪中期的康涅狄格州朱伊特城(Jewett City, Connecticut),一个农村家庭在九年中因肺结核感染失去了多名男性成员,当家中一个年幼的孩子再次被痨病缠身时,这一家人确信他是被吸血鬼诅咒。家属在经过掘出死者、焚烧并重新埋葬遗体之后,孩子竟神奇地康复了,因此他们认为这种治疗方法是奏效的。

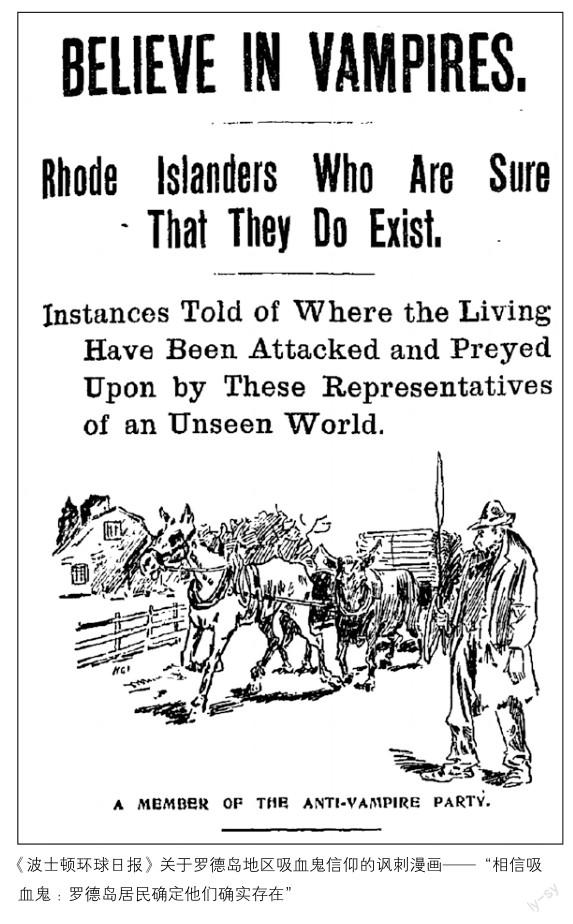

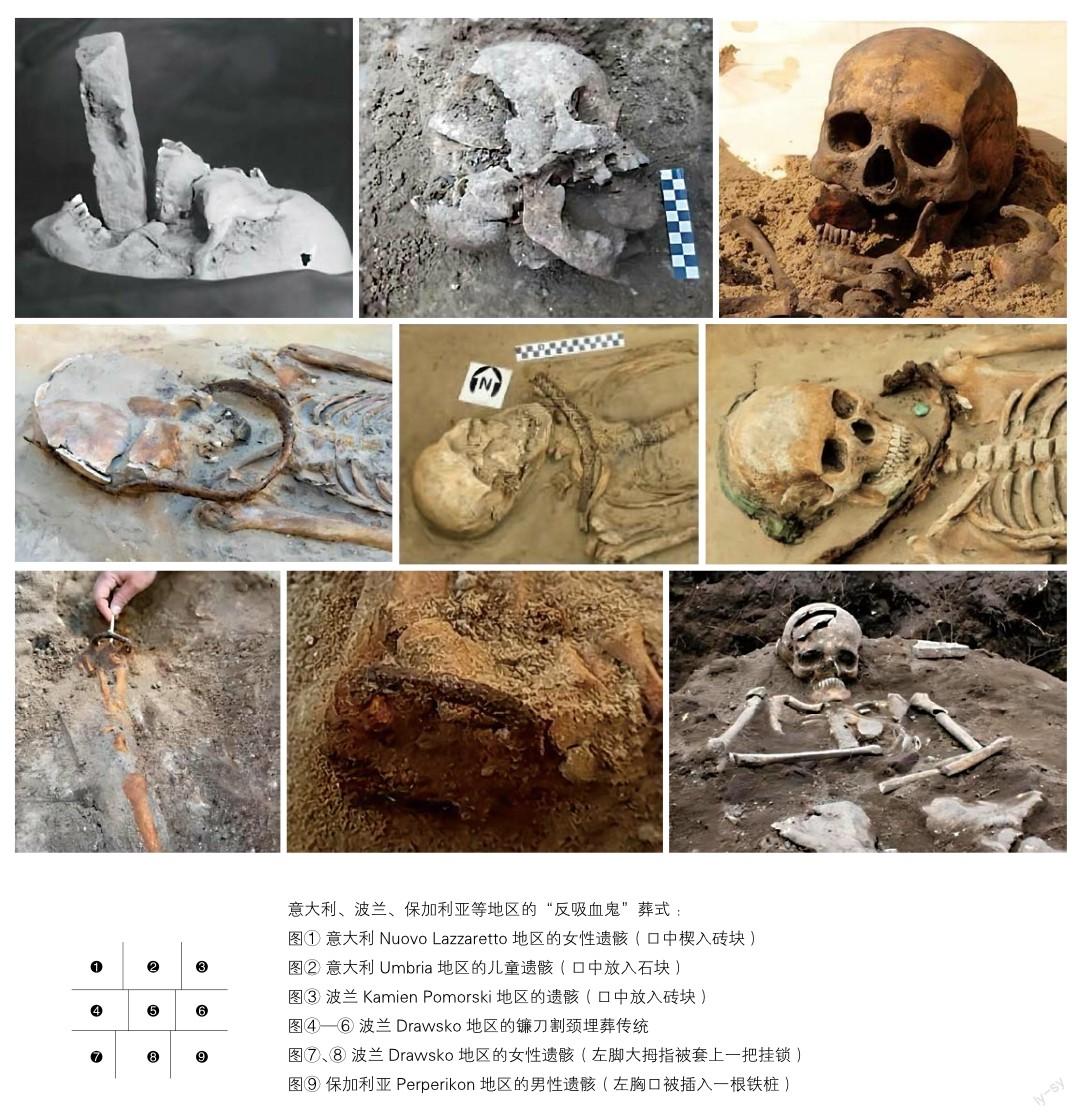

从埋藏学角度出发,“JB-55”墓葬中错乱的骨骸表明该个体在被重新埋葬时没有软体组织存在,因此学者推测由于当时尸体已白骨化,并无心脏可以焚烧,其家属便将其头骨、股骨摆放为特殊形式以防止死者复生。而“JB-55”远不是一个孤立的事件,和他同时期也被冠上“吸血鬼”恶名的还有罗德岛的梅西·布朗(Mercy Brown)、佛蒙特州的弗雷德里克·兰塞姆(Frederick Ransom)等一众结核病患者。据后世研究者统计,新英格兰地区的吸血鬼信仰在18世纪末和整个19世纪几乎影响渗透到社会生活的方方面面,其信息记录也相当广泛丰富,包括但不限于目击者叙述、家庭故事、当地历史传说、报纸文章、日记条目、未发表的信件、家谱、墓碑。在全世界范围内,这种“反吸血鬼”或“反恶魔”的丧葬表现也并不少见,如在逝者口中楔入砖、石块,将镰刀放置于颈部,将挂锁套于脚部,胸口插入铁桩等。这些异常的葬式往往来自流行疫病、宗教异见、身份歧视等引发的社会心理安全感缺失。

对于这些特定社会背景下的思想观念与殡葬仪式,我们在看待时并不应该只用“迷信”“愚昧”等解释进行草率定论,这实际蕴含了人类重要的心理与情感需要。人类学家罗伯特·赫尔兹(Robert Hertz)的“双重葬礼”概念尤其适用于解释以上的“反吸血鬼”葬式,在其著作《死亡与右手》(Death and the Right Hand)中,赫尔兹认为死亡不仅是机能终止的生理现象,更是一种社会现象。死亡是社会集体意识中一个既分离又整合的双重过程,只有当这个过程结束时,社会才能恢复往日的正常秩序,战胜并超越死亡,其中尸体腐烂、丧葬礼仪以及死者在精神上的转化是相互平行的,过程完成后死者才能完全脱离可见的生者世界,实现向不可见的死者世界的过渡。

在颇具象征意义的“反吸血鬼”葬式中,焚烧尸体或心脏等行为结束了死者与生者之间的反常关系。这样一种文化的死亡仪式重塑了生者与死者世界之间的互动,从实际意义上完成了哀悼,死者形象也在新的精神性存在中得到了牢固的确立,正式标志着从群体中离去。死者家属在这种特殊的二次葬仪式中也饱含恐惧、担忧、无奈、内疚、绝望、希望、决心和治愈等复杂情绪,这些感受是整个信仰体系下的共同体验。

自“JB-55”被发现以来,对这位“康涅狄格吸血鬼”的讨论与研究便从未停止,他因诡异的历史传闻饱受公众关注,又得益于如今科学技术的发展在死后两百多年终于“沉冤昭雪”。约翰·巴伯的“吸血鬼”之名实际上源于一场公共卫生安全事件所引起的群体心理失序,也许他只是一位被贫困与病痛缠身、勤劳本分的普通农民。“吸血鬼”诞生于大众对健康与生命的深切渴求,终结于人们对疾病与死亡的科学认知。随着医疗水平的不断进步,当时令约翰·巴伯和无数患者枯竭待毙,令家属悲伤恐惧的“痨病”不再意味着死亡降临的诅咒。1882年,德国科学家罗伯特·科赫(Robert Koch)宣布发现了结核分歧杆菌,人们这才认识到肺结核是一种由人型结核分歧杆菌侵入肺脏后引起的、具有强烈传染性的慢性消耗性疾病。1947年链霉素正式进入临床应用,从此肺结核不再是不治之症,日后异烟肼、利福平、乙胺丁醇等药物的相继合成与卡介苗的预防接种更令全球肺结核患者的人数大幅减少,许许多多如约翰·巴伯一般的肺结核患者经过系统治疗后能够重新回归正常生活。

考古学是复原和研究古代社会的学科,而遗址中出土的人类遗骸是探讨古代人类生活、了解古代社会最直接的证据。从“JB-55”到约翰·巴伯,从“吸血鬼”到肺结核患者,从白骨到真容,在解开约翰·巴伯身世谜团近30年的道路上,生物考古研究手段和方法无疑是其间的关键钥匙。不断进步的分析检测技术应用也宛如抽丝剥茧般向我们缓缓叙述了约翰·巴伯与那个时代的故事。在这个过程中,我们能够体会到:考古研究是一个慎思明辨、查找证据进而接近真相的过程。相信在不久的未来,愈發专业、精密、全面的考古研究技术与方法将能破解更多的“康涅狄格吸血鬼”之谜。

(作者为河南大学历史文化学院本科生)