拉沃王公墓与凯尔特人的文化视野

刘天乔

关键词:凯尔特文化;拉沃王公墓葬;地中海;文化吸纳与融会

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2023.03.004

在欧洲历史上的铁器时代早期,有一个重要的现象被考古记录所证实:欧洲大陆凯尔特(Celt)文化与地中海文化的相遇。1从凯尔特文化发展的第一阶段——哈尔施塔特文化期(Hallstatt,前800—前650)起,2在德国南部和法国东部,有大量的文物证实了这一重要的文化交流现象,其具体表现为两个方面:其一,由于富有的贵族阶层日益强大,贵族墓葬的规模也日渐扩大,陪葬品愈加丰富;其二,随着与地中海—希腊—伊特鲁里亚(Etruria)—北意大利文化交流的扩大和增长,许多异域文化元素来到了哈尔施塔特地区,输入品几乎再现出希腊筵宴文化的情景,既充溢着节日气氛,也具有政治和宗教意义。

公元前6世纪末至前5世纪中叶,在哈尔施塔特文化期与拉坦诺(La Tène)文化期之间,3欧洲大陆与地中海、希腊社会之间的联系变得更加紧密。希腊人围绕地中海陆续建立了许多殖民地,其中马萨利亚(Massalia)便是由爱奥尼亚(Ionia)的福西亚(Phocée)居民建立的一个城市(图一),2也成为一个地中海和欧洲内陆的贸易中转站。3贸易沿线的伊特鲁里亚和希腊城邦的经济在这一时期发展活跃,为了寻找奴隶、金属和贵重物品(锡、琥珀等),地中海商人开始接触大陆凯尔特人,那些掌握塞纳河(Seine)、罗纳河(Rh?ne)、索恩河(Sa?ne)、莱茵河(Rhine)、多瑙河(Danube)沿岸自然交通要道的凯尔特贵族,则从这些贸易交流中受益,获得了许多珍贵的商品和各种外交礼物。4

与贸易发展同步,实力强大的凯尔特贵族掌控下的居民点与日俱增。在德国南部巴登—符腾堡州(Baden-Württemberg)的霍赫多夫(Hochdorf)和法国东部勃艮第(Burgundy)的维克斯(Vix)等地,凯尔特武士们纷纷建立了防御性的定居点,置于领土的中心。那些王公贵族(德国和后来法国史学界如此称呼)逝后被埋葬在墓穴中,伴随他们的是威仪的战车和精美的随葬品,如霍赫多夫王公和维克斯王公夫人,5就是两个最具代表性的生活在公元前6世纪中期的凯尔特人贵族,他们被埋葬在一个专属于王公(或王公夫人)的墓群里,6当年的隆重葬礼仪式的痕迹依稀可辨。在一个巨大土丘中的木棺墓室里,战车、当地的名贵珠宝、饮品和筵席用具都伴随着墓主,而来自地中海地区希腊和伊特鲁里亚的青铜器和陶制酒具,成为王公贵族们与异国联系的身份标志。7上述地中海进口物品的发现,体现了凯尔特人對外交往范围的重大拓展,且与地中海诸国存在连续性的接触并与异域文化保持着密切的联系。

如果说,霍赫多夫王公墓和维克斯王公夫人墓为凯尔特人与地中海诸国的交往提供了某种线索,那么,拉沃(Lavau)王公墓的发现则为这种交往提供了更多更有力的物证。2014—2015年在法国东部奥布省(Aube),发掘了一座保存有墓主“拉沃王公”骨架的墓葬。1 该墓的上方为一座由多个几何形状交错组成的构筑物,它将一个宽阔的沟渠与一个直径为40米的墓室连接起来。与之前的王公墓葬一样,拉沃王公墓里丰富的青铜器和陶器是凯尔特社会经济与文化发展的标志,也是凯尔特人与外域进行远距离经济文化交流的物证。然而,拉沃王公墓还有着自己的独特之处:首先,对于一些具有混合性状的物品,虽无法直接判断其来源与生产地,但可以从中觉察出铁器时代欧洲大陆与地中海世界复杂的交换回路;其次,从墓中文物的陈列方式和容器内的生物沉淀中,可以解读出凯尔特人的丧葬习俗和观念;最后,器具上的神灵图案也能使人对凯尔特人的意识形态尤其是宗教信仰有更加深刻的认识。因此,通过对拉沃王公墓的全面分析,可以判断在地中海文化渗入凯尔特人地区的过程中,凯尔特贵族接受地中海文化的真实状况,从而得以更好地了解这一时期凯尔特人对地中海地区文化吸纳的深度和广度。

一、墓葬的基本信息

2014年10月至2015年4月,法国国家预防性考古研究所(National Institute for Preventive Archaeological Research,简称INRAP)的考古学家在法国东部地区特鲁瓦(Troyes)郊区的拉沃,2发掘了一个复杂而原始的巨大墓葬群,其时代可以追溯到青铜时代末期至高卢罗马时期。3早在1969年,当地考古学家已经注意到了该地区的一个地势形状异常的地块,4在对其进行了一段时间的定期勘探之后,开始了占地2公顷的发掘工作。5 通过挖掘,在一个直径130英尺的封土堆下,发现了一个生活在第一铁器时代末期或第二铁器时代初期人物的墓葬。6墓主人躺在一辆双轮战车上,通过一系列测量和骨学研究(根据“概率性性别诊断”的形态测量方法),7确定墓主为男性,他仰卧在墓室的中央,头朝南,脖子上戴着金箔项圈,手腕上戴着金箔手镯,左臂上佩戴了臂钏,头颈后有琥珀珠,身上还发现了铁和金箔制成的带钩、饰有珊瑚和银线的腰带,不见兵器。墓室的东北角存放着大约10件器物(图二),材质各不相同,分别由青铜、陶和贵金属制成,大部分是舶来品。

透过上述法国东部维克斯和德国霍赫多夫王公奢华的墓葬,不难推测凯尔特贵族阶层所拥有的物品大致可以分为3类:一类是与当时贸易相关的质量各异的商品和货物;第二类是与政治或外交相关的物品,它们产自当地或来自遥远的异域,往往作为外交礼物在国际间流通;第三类是与当地权力表达相关联的象征权威的物品。一般来说,在凯尔特人贵族阶层流通的物品来源有两个:要么是地中海地区富有异国情调的域外器物,要么是珍贵奢华的凯尔特风格产品。在大多数情况下,根据墓葬的背景及其他相关证据,是能够区分出这两个来源的。

然而,这种简单的来源分类方法并不能准确对应拉沃王公墓的所有随葬品。此墓随葬品呈现出混合性与复杂性,有些文物即使蕴含了外来元素,也与纯粹舶来品的标准样式不同;有些文物甚至是直接在當地生产的,只是吸收了异域文化的精髓,使用了外来的技术或装饰。为此,本文试图从这些随葬品的特征入手,综合分析凯尔特人对外来文化的接受度,以及域外文化与当地文化交融互摄所产生的“超文化”效应。3

二、出土文物的材质与工艺

拉沃王公墓随葬品的材质与工艺,体现了凯尔特人对地中海地区文化的吸纳与融会,其中最具代表性的文物是一件希腊大型陶酒壶(图三)。这类器物最初被生产出来的时间较早,大约在公元前500年左右即哈尔施塔特文化时期。在该文化后期,陶壶被加上了丰富的金属装饰,并结合了两种不同的艺术手法:一方面,在陶壶足部和唇部饰有富有地中海文化色彩的金丝;另一方面,则运用了更为原始的方法,即在壶的手柄上选择了银片镂空装饰,通过使用带有槲寄生叶冠的人形面具,表现了最传统的凯尔特人风格。但值得注意的是,这种材质的使用在凯尔特文化中是十分罕见的,与其装饰所表现出的凯尔特文化特性形成了鲜明的对比。对这件物品的精细检测表明,金银两种材质的装饰是同步的,说明它是在相同环境中被装饰的,但奇妙的是它结合了两种地理来源不同的技术,即一种来自地中海,另一种来自欧洲内陆。

因此,通过拉沃王公墓中的陶酒壶,完全可以看出随葬品的分类并不是那么简单。结合拉沃王公墓奢华的随葬品组合来看,凯尔特文化俨然是一个大熔炉,不同地理来源的技术与文化在这个熔炉里奇妙地融为一体。法国博物馆研究和修复中心对拉沃王公墓随葬品的清理和分析显示,与同类型器物的标准形式不同,3 拉沃王公墓随葬品使用的材料、运用的技术、选择的风格,均具有多元交融的特性。

该墓随葬的另一件典型器物大铜缶,就是一个生动的例证。在伊特鲁里亚墓葬中也有一些大缶,若将其与拉沃这座凯尔特人墓葬中发现的大缶相比,两者虽不乏相似性,但区别尤其是体量差异则十分显著。拉沃王公墓中的大缶(图四)容量约345升,这种“奢侈”的用来装酒的容器,将举办奢华筵席的能力与所能行使的权力直接联系起来。因为筵席是高度浓缩社会关系的舞台,而食物与酒水作为人类基本和持续的需求,体现了生产和交换的关系,并连接着家庭与社会,是政治地位与身份象征的表达媒介。4 因此,展示自己的酒水分配能力,实际上是一种权力的体现,以至于需要制造一个超常容量的容器,如维克斯墓葬中混合水与酒的双耳爵,与拉沃王公墓的大缶是同一种功能。

大铜缶的4个把手都装饰有希腊河神阿切洛斯(Acheloos)的头像,5其特征是牛角、公牛耳、长胡子和三重胡须(图五),其末端则装饰有母狮的头部,精细到可以看见它们的毛发和瞳孔,其造型工艺之精湛已然出神入化。大缶把手的形制,特别是阿切洛斯头部和狮子面容的处理方式,与伊特鲁里亚青铜壶把手上装饰人物的处理手法有异曲同工之妙。这些特点都不得不令人同伊特鲁里亚中部的武尔奇(Vulci)风格产生联想。6

除了金属器物上的材质与造型体现了明显异域特征以外,拉沃王公墓中还有一些珍贵或距离遥远的文物,这些都是远距离联系和交流的证据。在墓主头骨下发现的琥珀珠,以及在项链、带钩上发现的珊瑚,来自波罗的海与地中海。 拉沃这个凯尔特人聚集地是阿尔卑斯山北部琥珀和锡的供应商与地中海和希腊—伊特鲁里亚地区之间交界处的货物转运地点,成为从波罗的海到地中海的巨大贸易中心。除此之外,在随葬品的某些碎片中还发现了银器残件,比如凯尔特风格装饰的希腊大陶酒壶手柄(参见上文)、作为过滤配件的银筛、带孔的勺子以及酒杯底座(图六),这类器物在这一时期的凯尔特人墓葬中是十分罕见的。2

韦尔热(S. Verger)曾探讨了银器起源于阿契美尼德王朝的可能性,同时也分析了拉沃所在的阿尔卑斯山以北运用银器进行创作的可能性,3 这些研究不乏深刻的启示意义。经有关专家鉴定,金边是在器物使用后期小心翼翼地涂抹在银器(银筛和带孔勺子)的某些部位的,而不是在器物制作最初就有的镀金,4 因而推测出哈尔斯塔特时期在阿尔卑斯山以北的欧洲大陆金边的加工是一种被充分证实的技能。5

拉沃王公墓中的随葬品,再现了欧洲大陆凯尔特人与地中海世界的远距离接触的情境,即地中海的货物通过马萨利亚等港口,穿越内陆畅达分布的河流网络,到达欧洲的很大一部分地区,在波克罗勒岛(Porquerolles)附近海域发现的沉船也从另一个侧面证实了这一点。6 这无异于表明不同地域的文化之间并不是完全封闭和孤立发展的,这就是某些材质、制作工艺或装饰图案会同时出现在凯尔特本地文物和外来文物上,甚至在同一件文物上可以看到不同文化完美融合的奥秘所在。

三、随葬品的陈设及寓意

在拉沃王公墓发掘过程中,一个靠着墓室的白垩土平台被发现,在墓冢建成之前,葬礼仪式就在这个平台上举行,而它的方向和形态无疑强烈地影响了参加葬礼人群的布局。平台的西边是最平坦和最广阔的一方,其表面压痕表明它被大量人群踩踏过,这种现象可能与葬礼仪式有关。参加葬礼的人群主要聚集在墓室西边,由此可以俯览集中陈设随葬品的墓室东北角。从这个角度来看,或许可以解释为什么在墓室西侧没有发现任何随葬品,尽管不能完全排除曾有易腐材料制成的物品存在的可能。

如果说随葬品的集中放置是这类“王公”墓葬的一个众所周知的特征,那么它们的排列方式则更值得深入解读。那把高高挂在墓室墙壁的大铁刀(图七),无疑是最显眼的器物。在通常情况下,刀是佩戴在腰带上的(如刀鞘上用來悬挂的配件所示),但在这里却是这样一种特殊的展示方式。从刀的摆放位置联系到大缶内其他器物的位置,再通过对它们分布地层的分析,完全有理由推测这大约十来种不同的器物,并不是简单地堆积在一起,而是以一种有意义的形式集合在一起的,即陈放位置与其功能高度一致的酒具组合。在墓主身份和这个葬礼布局的特殊背景下,器物的垂直排列及其位置似乎与它们各自的品质或稀有性密切相关。这第一个层次的解读能让人看到一个展示台的存在,它不是专门为死者本人的“来世之旅”而设,而是为了展示给参加葬礼的人观看的。

为了更细致的分析,很有必要还原当时随葬器物的陈设场景(图八):最常见的器物被放置在墓葬的第一层亦即最底层,如凹槽瓶(图四大缶脚边),属于当地生产且具有地方性特点;两个盂(图四大缶脚边),欧洲大陆有许多与之相同的器物;罐(图四大缶内部),体积大,但分布广泛,可能来自博洛尼亚(Bologna)地区。在第二层亦即中层,也就是在葬礼布景展示台的更高处,是大铜缶,这是一个因其体量和工艺水平而著名的文物精品。它当时应该是被放置在一个木制支架上,因为其底部粘有木制品的残骸。在第三层亦即支架的最高层即大缶的开口处,陈设着最具有“异国情调”或最珍贵的器物,如唇、足用金边装饰的希腊大陶酒壶。与希腊大陶酒壶放在同一水平高度上的就是那把举行仪式时用的切肉大铁刀,2 表示“分配喝的饮品”与“分享吃的肉食”作为体现同一宴会习俗的两个不可分割的程序而等量齐观。显而易见,最有价值和最有声誉的器物通常被安排在一个最高的醒目位置,这是为了让尽可能多的人看到。对希腊大陶酒壶和大铁刀的强调与突出,似乎与权力的表达密不可分,再结合凯尔特人当时复杂社会组织的丧葬背景,这种展示台将墓主与有品质和声誉的物品与政治和宗教权力联系在一起,象征着王室乃至贵族群体所极力标榜的社会文化价值。

如果以更广阔的视角对器物陈设进行更深层次的解读,就会发现这种垂直木质支架的使用,尤其是这种非同寻常的物品陈放方式,不能不使人联想到公元前5世纪以来绘制在伊特鲁里亚墓室壁上的kylikeion场景(图九)。3 因此,拉沃王公墓中那张陈列各种器具的展示台,在作为陈列架的功能之外,还有其自身独特的价值展现。4

因此,将这些器物的使用功能(体现王公权力的功能)同它们的排序方式(与伊特鲁里亚kylikeion习俗类似)结合起来分析,不难发现凯尔特人在吸纳地中海地区文化的同时,已经深受阿尔卑斯山以南地区习俗的浸染,并在借鉴其丧葬仪式的过程中,适应了本地的文化及功能需求,因而可以被看作是一种显著的文化吸纳—适应—融会模式。

四、酒类饮品的发现与社会风尚

与酒具的陈设相呼应的是,来自伊特鲁里亚的大铜缶里的酒精饮料的性质也遵循着同样的逻辑。

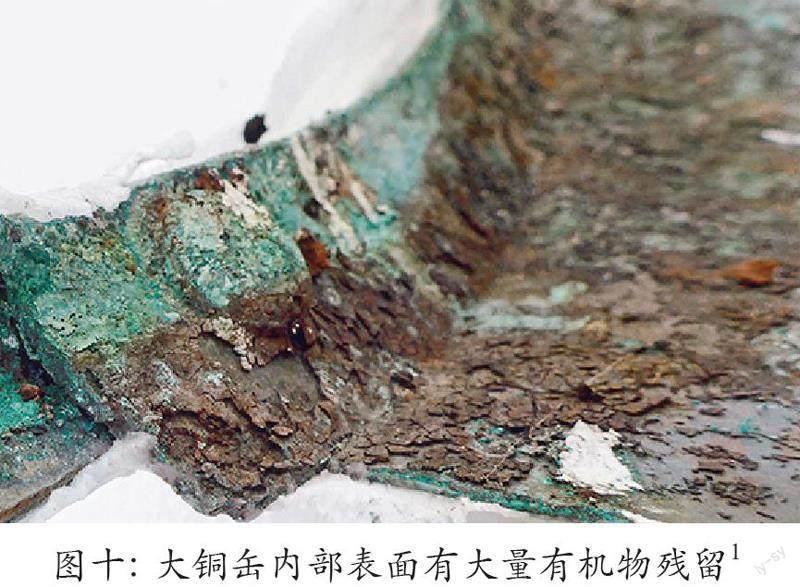

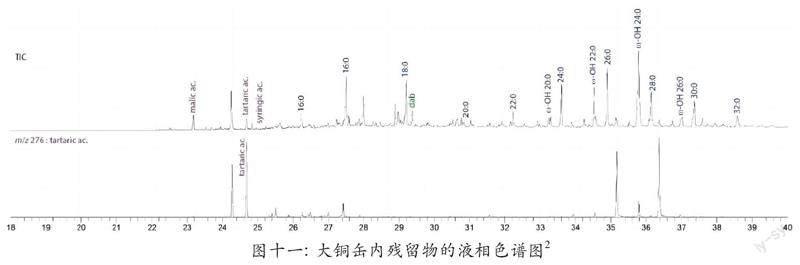

大铜缶内液体的上限与缶开口部平齐的痕迹(图十)表明,该容器是以盛满液体的状态放在坟墓里的。经过对液体沉积物的分析,验证了酒石酸和苹果酸的存在(图十一),其相对比例可以鉴定出含有葡萄籽的单宁和丁香酸,均与酒精发酵的标志有关,这意味着伊特鲁里亚大铜缶里装的亦即当地凯尔特贵族饮用的是红葡萄酒,与著名的霍赫多夫大缶中存在的蜂蜜酒形成鲜明对比。蜂蜜酒是凯尔特人的传统饮品,是由蜂蜜发酵后酿制的酒精饮料,王公分发蜂蜜酒的行为仪式在凯尔特神话中具有重要的宗教和政治意蕴,而拉沃王公则未受这一传统的束缚,由此不难想见外来文化的影响。

除此之外,大铜缶底部还发现一个黄色块状物,经鉴定是蜂蜡。专家推测是一个蜂巢块被扔进大锅,用来增加饮料的甜度。3 然而,当蜂蜜溶解在饮料中时,蜡因不溶于水则留在了大铜缶的底部。而后来进行的花粉分析,进一步证实了蜂蜜的存在,因为对从大铜缶中采集样本的初步孢粉学观察表明,大部分花粉颗粒来自产蜜植物。因此,得以确定饮品是以红葡萄酒为主体的加了蜂蜜和香料的混合物,这种“配方”使人很容易想起地中海的饮酒风尚,它属于“地中海化”文化习俗的一个典型特征。4 而香料的存在也说明使用了凯尔特当地的植物来获得调味酒,这恰好是伊特鲁里亚和希腊饮酒仪式中常见的做法,它很可能是为了适应当地的口味。

在酒具中银筛(用来给酒过滤残渣或添加香料)的发现之初,就能猜测到饮品里有需要过滤的物质,接下来专业的物理化学分析证实了这种猜想,而过滤配件银筛本身也是当地宴会习俗“地中海化”的另一种体现。在意大利地区,过滤筛在公元前5世纪初就出现在葬礼仪式的器物组合中。5 不过需要说明的是,拉沃王公墓的银筛在许多方面如规格、形制、材质和装饰等,均与意大利的过滤筛有所不同。1 在更早之前的哈尔施塔特地区贵族墓中,是没有这种过滤配件的,再结合当时凯尔特贵族的饮酒习俗,也均是饮用没有任何特殊混合物的纯酒。拉沃地区凯尔特王公贵族对这种过滤配件的偏爱,无疑是一个举足轻重的选择,就像对饮品的选择一样,它反映出凯尔特人对地中海乃至阿尔卑斯山以南地区文化显著的接受程度,这无异于表明凯尔特人对外来文化习俗的尊重和认可。

然而,拉沃王公墓的这种与外来文化的相似性体现出来的并不是单纯的借鉴模仿,而是包含着与本地文化风俗的适应与交融,这在大铜缶上体现得尤其明显,因为大铜缶的规格体量让人联想到凯尔特人在一个大型集会的饮酒量,这与希腊人或与伊特鲁里亚人的小型宴会的饮酒量不可同日而语。大铜缶的体积容量形象地证实了凯尔特王公主持宴会时向众人分发这种混合着蜂蜜的红葡萄酒的情景,它是王公所拥有的社会地位的显示。那从王公腰上取下的刀象征着欢聚时的威仪,其位居陪葬品的上方,暗示着这种宴会的举行在集中地区的凝聚力中发挥了无可替代的核心作用。

联系上文中论及的从大铜缶里取酒的希腊大陶酒壶,它在后期被装饰了金边,说明这件外来器具本身在凯尔特人心目中并非稀有之物,所以要给它加上金银装饰才能体现其稀缺价值。这种装饰结合了两种不同文化元素,一种是凯尔特式的银色装饰,另一种是地中海式的金色装饰。由于这两种装饰是同步的,从而可以推斷只有本地凯尔特工匠熟练掌握了地中海地区的先进工艺,才可以为享有很高声誉的拉沃王公提供显示其社会地位所需的器物。

五、图案纹饰与异国神祇

除了随葬品的材质、工艺和陈设方式以及饮品成分所蕴含的凯尔特人对地中海文化的吸纳与融会外,通过某些器具上所描绘的神灵形象,可以进一步了解地中海思想意识在拉沃所在的欧洲大陆的渗透程度。

在大铜缶上,镂刻有希腊河神阿切洛斯,他分别以蛇和牛的形态先后与赫拉克勒斯英雄作战,最后被击倒,不得不把阿玛尔忒亚(Amalthea)的角给了赫拉克勒斯(Heracles),这显然是对著名的丰饶角(Cornucopia)神话的形象演绎,2 而它正是取之不尽用之不竭的食物和酒的来源。

而在另一件重器希腊大陶酒壶上,则刻画着希腊酒神狄俄尼索斯(Dionysus)与他的妻子参加宴会的场景(图三右)。这里对宴会的描绘是直观的,而狄俄尼索斯本人则象征着醉酒与狂欢,这意味着宴会能否顺利进行和出现高潮。

还必须提到用于过滤饮品的银筛,它的抓环上装饰有一条长着公羊角的蛇和它鳞片状的身体(图十二a)。希腊神话中角蛇萨格拉斯(Sargeras)是宙斯和角神珀尔塞福涅(Persephone)的后裔,被泰坦巨人处死后,又在宙斯的恩惠下以“二次出生”的狄俄尼索斯的形象重生。3 因此,银筛上的角蛇可能是狄俄尼索斯的化身萨格拉斯的召唤,在这里象征着生殖、河流和大地。

除了与饮酒相关的器具以外,拉沃王公的贴身饰物也体现了希腊文化的元素:其颈部的金箔项圈上镂刻着有翼狮子(图十二b),腕部的金箔手镯上则刻画着鸟类头部(图十二c)。从公元前8世纪《荷马史诗》(Homeric epics)开始,希腊文学常常将英雄比作狮子,代表人物就是《伊利亚特》(Iliad)中的阿喀琉斯(Achilles),他在序诗中被比作“愤怒”的神;2 而在史诗的最后几卷阿喀琉斯作为“愤怒”的战将,3 先后被比喻成失去了幼仔的狮子,以及得不到雏鸟感恩的母鸟,意在表明所有的英雄都具有神的血统,所有的英雄也都在战斗中暴露出野兽般的噬血和残酷。事实上,英雄的神性与兽性是一枚双棱镜,二者从不同侧面展现了英雄体内蕴含的超自然力量。

由此可见,前两个希腊神祇分别代表着丰饶角和宴会,象征着丰饶和分享;后两个希腊神祇是以“兽”的形式表达出来,分别代表着生育和人性,共同象征着人类与大自然的交融,充分体现了与宴会仪式相适应的意识形态主题。

然而,在一位掌握了地中海地区的一些法规和文化的凯尔特贵族面前,来自遥远地区的带有神话色彩的域外物品往往会被重新解读并赋予新的含义。因此,对这些异国神祇的理解不能局限于其原始语境,还应分析其中有哪些是纯粹、简单的借鉴,有哪些是适应凯尔特人的文化环境的交融化合。

以大铜缶上的阿切洛斯为例,凯尔特人结合当地的地理环境与历史背景,选择这个外来神性人物为装饰图案,无疑具有非同寻常的意义,因为河神在欧洲中西部象征着坐在塞纳河上的王权,地中海的葡萄酒就是通过这条河流送达的,这也是王公贵族域外交流的必经贸易路线,它意味着凯尔特王公形象与伊特鲁里亚大铜缶外在神性表征的同化。

仔细观察过滤银筛的图案,还发现虽然角蛇形象属于希腊神话,但其头顶上却有早期凯尔特风格的豆荚装饰(图十二a),4 这是地中海文化与凯尔特文化相互适应的表征。此外,角蛇图案在凯尔特虽然罕见,但在更晚些的第二铁器时代的某些特殊物品上则有所发现,譬如公元前350年的阿格里斯(Agris)的头盔。5 拉沃王公墓银筛上的图案是希腊与凯尔特文化结合最古老的证明,它形塑了一个凯尔特花纹整合外来神话形象的混合文化范例,并影响了后期凯尔特器物的装饰风格。

再看金箔项圈上的狮子,其旁边赫然而立的是凯尔特文化的代表性植物之一——三叶棕榈树(图十二d)。将希腊神话中的英雄与凯尔特人心目中的圣树直接结合在一起,不难想见狮子所代表的正是墓主的身份,象征着凯尔特贵族的豪气与勇敢;而三叶棕榈则意味着墓主对优渥的贵族生活的永久性期待。

六、结语

通过上文对拉沃王公墓随葬品的综合分析,发现其来源错综复杂,其中包含一些来自地中海的奢侈品,其材质、工艺、装饰及陈设方式均表现出强烈的异域文化特征;通过在宴会习俗中引入混合了蜂蜜和香料的葡萄酒,表明在凯尔特人和他们的神灵之间长期的保守关系中采用了一种新的混合祭品;器皿上的异国神祇图案也体现了凯尔特人对地中海习俗与思想的吸纳和混融。然而,这并非意味着凯尔特人对地中海文化的简单复制,也并非意味着他们对自己的民族传统进行了根本性的变革,而只能说他们在萃取异域文化精华的同时,赓续了自身的文化传统,这就是为什么凯尔特人在运用这些舶来品表达自己的思想情感之时,时刻不忘融入凯尔特文化的元素。

首先,凯尔特人会为了适应并增强王室话语权力来选择进口物品。如希腊大陶酒壶这种在当地较为“普遍”“标准”的产品,可能是凯尔特人因为其瓶身图案上希腊神话人物的寓意而专门为宴会场景所选择的,尽管如此,他们仍然会根据凯尔特当地的环境对其进行补充和修正。当希腊和伊特鲁里亚的产品脱离了它们本来的地中海市场,进入欧洲大陆时,适应了当地的背景和需求,转化了其形式或功能,并通过特定的方式被重新解读。这一现象同时表明,这些地中海物品的流通不是一个单向的输出或输入过程,凯尔特贵族在选择交换的物品时始终保持有充分的话语权。

其次,对于一些被赋予重要价值和功能的域外物品,其装饰与本地产品的传统图案相结合,融合了双方的审美意趣与思想观念,从而构成了另一种具有混融性特征的文化肌理,并直接影响了几十年后的凯尔特贵族物品的属性。

再次,对于一些本土生产的物品,为了满足凯尔特贵族的需要,当地工匠会在吸收外来元素、材质与工艺的基础上,对凯尔特传统技艺进行调适、改良或革新,直接在当地进行制造和修饰,使物品呈现出多样性的文化特征。

通过拉沃王公墓这个典型案例的研究,可以更好地了解到凯尔特人所在的欧洲大陆和地中海世界在铁器时代前期的互动和交流,商业贸易的增加和定居网络的建立,导致了经济和文化区域的形成。地中海的文化和技术在被凯尔特人一步步接纳并不断调适的过程中,外域文化元素与本土文化元素并存,特别是在墓葬习俗中,与其说是兼收并蓄的呈现,不如说是两种文化交流融会的过程展示。不同的文化群体遵循着一种共同的仪式传统,但文化的异质性继续存在。也就是说,凯尔特人文化领域的物品和习俗并没有被取代,因为凯尔特人更愿意在保留自己的传统文化的同时,萃取并适应地中海文化,从而形成一种超越型全新文化。而凯尔特文明也给世人展示了一个多元一体的文化形象,一个开放和充满活力的文化区域,一个创新和融合的文化空间。

[作者刘天喬(1987年—),湖北大学历史文化学院讲师,湖北,武汉,430062]

[收稿日期:2023年3月8日]

(责任编辑:徐家玲)