台风陆架波对南海北部夏季沿岸流的影响

陈海亮,汪 峰,苗艳红,孙 佳,李玲莉,鞠 霞,郭延良,熊学军

(1. 深圳中广核工程设计有限公司,广东 深圳 518172;2. 自然资源部 第一海洋研究所,山东 青岛 266061;3. 自然资源部 海洋环境科学与数值模拟重点实验室,山东 青岛 266061;4. 山东省海洋环境科学与数值模拟重点实验室,山东 青岛 266061;5. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室 区域海洋动力学与数值模拟功能实验室,山东 青岛 266237)

南海是西北太平洋最大的边缘海,地处东亚季风区,夏季和冬季分别盛行西南和东北季风,南海环流季节变化特征明显[1-3]。南海地形结构复杂,北部陆架宽广,从台湾浅滩向西南延伸到北部湾。陆架海区是海洋重要的组成部分, 南海北部陆架海区渔业资源、油气资源丰富,沿岸工程设施众多。南海独特的海盆地形特征及其复杂的多尺度海洋动力过程[4],使南海成为海洋动力过程研究的理想实验场。

陆架波是浅海动力学中一种重要的动力学现象,是一种由外部强迫诱导产生的能量集中在大陆架上、受陆架地形和地球自转共同调制的频率低于惯性频率的沿海岸传播的长波[5-9]。陆架波周期多为数天[10],波长为101~103km[11-12],表面风沿岸分量是陆架波生成的主要机制[7-8]。由于陆架波可快速将海水传播到远处,改变局地海水运动状态,因此,陆架波会对局地海洋环境产生重要影响[2,8-9]。南海是世界上受台风影响最严重的海区之一[13-15],研究发现,台风伴随的气旋性强风向近岸海洋注入巨大的能量,激发出非常显著的陆架波[16-20], 对海上工程设施安全造成巨大威胁。受制于观测数据稀缺,台风陆架波对南海北部陆架海区海洋环境影响的研究相对较少。

本文根据2015 年夏季3 个台风事件,即“灿鸿”(9 号台风)、“浪卡”(11 号台风)和“苏迪罗”(14号台风),分析研究了台风陆架波对南海北部夏季沿岸流的重要影响,以期加强对台风影响近岸海水运动过程和作用机理的科学认识,并为保障陆架海域工程施工提供重要参考。

1 数 据

本研究所用现场观测数据为2015 年7 月11 日至8 月11 日于红海湾内(115°04′16″E,22°41′28″N)处(图1)的表层海流和水位观测数据,表层流和水位观测仪器分别为安德拉海流计(型号:RCM9MK II)和RBR 水位仪(型号:TGR-2050),观测时间分辨率为10 min。台风轨迹和强度数据来源于中国气象局最佳轨迹数据集[21],该数据集包含至少每6 h 一次的台风中心经纬度信息以及2 min 平均的最大风速和台风中心最低海面压强数据。台风过程中的海流和海面高度数据来源于HYCOM(HYbrid Coordinate Ocean Model)GLBv0.08 数据集[22],该数据集的时间分辨率为3 h,空间分辨率为0.08°×0.08°。海面高度数据来源于哥白尼海洋环境观测服务(Copernicus Marine Environment Monitoring Service)提供的卫星遥感4 级全球网格化数据产品[23],该数据集时间分辨率为1 d,空间分辨率为0.25°×0.25°。表层流场数据来源于美国宇航局喷气推进实验室(NASA Jet Propulsion Laboratory)提供的每5 d 一次的OSCAR(Ocean Surface Current Analyses Real-time)[24]数据集,该数据集的空间分辨率为(1/3)°×(1/3)°。气候态平均的7 月至8 月(下文称夏季)海面高度场和表层流场由1993 年至2016 年的海面高度数据和OSCAR 表层流数据计算得到。本文研究过程中所使用的观测和模拟数据均滤掉了潮周期和日变化信号。沿海选取8 个采样点P1~P8 用于分析数据集中反映出的台风陆架波传播信号。

图1 气候态平均的夏季海洋流场和海面高度及2015 年夏季影响华南沿海的主要台风过程Fig. 1 Climatological current and sea surface height in summer and typhoons influencing the offshore of South China in summer of 2015

夏季气候态平均的海面高度及流速大于15 cm/s 的表层流场特征如图1 所示,可以看出,台湾海峡至华南沿海主要为低水位条带控制,存在东亚夏季风驱动的从海南岛南侧海域开始沿华南沿海至台湾海峡的稳定的东北向沿岸流。2015 年夏季红海湾内现场持续观测期间,存在3 次显著增水和流场转向过程,发生时间与这期间活跃于西北太平洋的3 个台风过程重叠,即“灿鸿”(9 号台风)、“浪卡”(11 号台风)和“苏迪罗”(14 号台风)。为研究台风陆架波对华南沿岸流的影响过程,考虑到单点观测无法完整反映台风对整个流场的影响,本研究利用红海湾内现场持续水位和海流观测结果验证HYCOM 模拟结果,并进一步分析华南沿岸流对台风过程的响应特征。

对比红海湾内水位和表层余流观测结果与HYCOM 模拟结果(图2)可知,虽然受制于HYCOM所采用的网格分辨率、参数化方案以及线性外插方案等,观测站位处HYCOM 水位偏低(最大约—0.1 m)、流速偏大(最大约5 cm/s),但对比结果显示HYCOM 数据较好地重现了观测期间的水位和流场变化过程。现场观测期间,成功捕捉到台风“浪卡”和“苏迪罗”引起的完整增减水和流场变换过程,以及“灿鸿”后期水位和流场恢复的过程(图2a 和图2b)。这些过程在HYCOM 模拟结果中都得到了很好的体现(图2a 和图2c)。基于此,本研究认为HYCOM 模拟结果在2015 年夏季台风过程期间较好地重现了实际海洋环境,适用于研究台风过程引起的海洋环境变化特征。

图2 现场观测与HYCOM 模拟水位变化比较及观测和模拟的表层余流矢量序列Fig. 2 Comparisons of observations with HYCOM simulations in sea level changes,and the observed and simulated residual flows at sea surface

2 水位响应特征

由台风“灿鸿”“浪卡”和“苏迪罗”前期、中期和后期华南沿海的海平面高度变化过程(图3)可知:台风前期(图3a、图3d 和图3g),台湾海峡大陆近岸出现海平面上升信号,前期上升幅度较小。“灿鸿”前期海平面高度上升<2 cm;受“灿鸿”影响,“浪卡”前期时上升信号并不明显;“苏迪罗”途经台湾海峡,前期导致的近岸增水最大,可达8 cm。中期时(图3b、图3e 和图3h),海平面上升信号覆盖整个华南沿海近岸海域,3 个台风造成的增水区域相近,“苏迪罗”引起的增水最剧烈,最大增水超过50 cm。随后,陆架波继续沿岸线向SW 方向传播,峰值抵近琼州海峡(图3c、图3f 和图3i)。与此同时,台风中心伴随的低值中心出现在台湾海峡西北。3 个台风过程中的海平面空间变化特征显示了台风陆架波的SW 向传播过程,伴随的流场响应特征将在下文进一步详细讨论。

图3 台风前期、中期和后期的海面高度变化过程Fig. 3 Sea surface height change in early, middle and late stages of the typhoons

3 流场响应特征

无台风过程以及3 个台风前期、中期和后期(台风各阶段时间见图2)的表层流场平均结果如图4 所示。由图4 可知,无台风期间,华南沿海主要为平行岸线10~50 cm/s 的NE 向流(图4a),该结果与气候态平均的夏季结果一致(图1)。台风过程前期,在气旋性风场影响下产生SW 向陆架波流,台湾海峡及以北海流出现转向信号,流速约为30 cm/s。琼州海峡以东华南近岸的NE 向海水运动被明显抑制,流速锐减为<5 cm/s(图4b)。台风过程中期,控制台湾海峡以北至整个华南沿海的NE 向海水运动完全被流速为30~50 cm/s 的SW 向海流所置换(图4c)。台风过程后期,台风导致的SW 向陆架波的影响逐渐减弱,NE 向海水运动开始恢复(图4d)。这一过程与水位变化(图3)同步,主要原因是台风伴随的气旋式风场引起Ekman 向岸输运,导致水体向岸堆积,引发水位上升,形成陆架波波源,随后向SW 方向传播。

图4 华南沿岸无台风期的流场及台风前期、中期和后期的表层流变化过程Fig. 4 Composite sea surface currents in southern coastal areas of China during non-typhoon period and the early, middle and late stages of typhoons

由台风过程前后南海近岸处采样断面(位置见图1)的体积通量变化过程的计算结果(正值和负值分别代表NE 向和SW 向的体积通量)可知,在无台风影响的情况下,近岸沿海为NE 向的体积输运(图5a),最大输运出现在表层10 km 处(>0.5 m3/s),并沿海底陆坡地形向深处延伸。该结果反映了正常情况下近岸NE 向的海水运动(图4a)。断面25 km 处出现的SW 向海水输运主要由吕宋海峡处黑潮入侵产生的西向流所致。台风过程前期,SW 向陆架波流首先导致近岸海区和断面15 km 以外海区的流场反向,近岸海区的SW 向海流信号沿海底陆坡向深处传播(图5b)。此时,5~15 km处的表层和次表层仍然存在高值中心>0.2 m3/s 的体积输运区,说明台风前期SW 向海水运动较弱。台风过程中,SW 向海水输运占据整个断面,高值区出现在近岸海区并沿陆坡地形向深处延伸(图5c)。SW 输运的最大值接近—0.4 m3/s。台风后期,陆架波流减弱,上表层重新被NE 向海水运动控制,靠近海底处海流信号变化较慢(图5d)。

图5 采样断面无台风期及台风前期、中期和后期的体积通量变化过程Fig. 5 Volume fluxes across the sampling section during the non-typhoon period and the early,middle and late stages of typhoons

4 陆架波传播特征

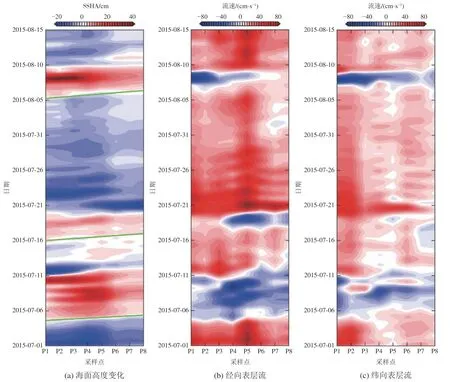

为进一步刻画台风期间陆架波在近岸的传播特征,分析了台湾海峡至华南沿海8 个采样点(P1~P8,位置见图1)的海面高度及经向和纬向表层流的发展过程,结果见图6。其中,海面高度变化过程中存在受3 个台风过程影响所产生的明显增水和台风过后的海面高度下降信号(图6a)。台风引起的近岸增水和流场变化与台风路径与样本点的距离有关。台风“苏迪罗”途经台湾海峡,引起的水位增加最多超过40 cm,引起的SW 向表层流经向和纬向分量均超过—80 cm/s;“灿鸿”位于“苏迪罗”NE 侧,距样本点略远,海面高度增加和流场变化略小于前者,增水最大可达30 cm,表层流经向和纬向分量分别为—60 cm/s 和—40 cm/s;“浪卡”路径基本在135°E 以东,对样本点的影响最小,引起的海面高度上升约10 cm,表层流变化较小。需要注意的是,样本点位置处海面高度和表层流对台风过程的响应时间和时间长度均与台风路径、强度等有关,且台风越强、样本点距台风中心越近,台风影响越大。此外,从各采样点水位和表层流对台风过程的响应可以算出,台风“灿鸿”“浪卡”和“苏迪罗”引起的陆架波SW 向传播的速度分别为47.7、35.8 和31.8 km/h,平均传播速度为38.4 km/h。

图6 采样点海面高度及经向、纬向表层流时间变化Fig. 6 Evolution of the sea surface height change and surface zonal and meridional currents

5 结 论

本文通过利用2015 年7 月至8 月华南沿海现场观测和同期HYCOM 数值同化数据,分析研究了影响华南沿海的3 个台风过程(“灿鸿”“浪卡”和“苏迪罗”)引起的华南沿海陆架波过程,主要结论如下。

1)无台风时,华南近岸主要为夏季风驱动的NE 向海流,流速为10~50 cm/s;近岸沿海为NE向的体积输运,最大输运出现在表层离岸10 km 处,沿海底陆坡地形向深处延伸。

2)台风的气旋性风场诱导产生局地流场变异,在近岸形成自台湾海峡以北沿华南沿岸至琼州海峡的向SW 向传播的陆架波流,流速为30~50 cm/s;台风过程中,SW 向海水输运占据整个断面,高值区出现在近岸海区并沿陆坡地形向深处延伸。

本研究中3 个台风引起的陆架波的传播速度平均为38.4 km/h,伴随的SW 向海流平均可达30~50 cm/s,引起的最大增水超过50 cm。需要注意的是,台风陆架波的影响与台风位置有关,台风距离研究区域越近,其诱导形成的陆架波对研究区域的影响越大。研究成果可为华南沿海以及南海陆坡等地区的工程设计和施工提供重要参考,为南海夏季环流的季节变化研究提供助力。