宁夏贺兰山东麓西夏瓷窑址调查简报

宁夏回族自治区文物考古研究所

〔内容提要〕 宁夏贺兰山东麓古代文化遗存较为丰富,尤其以西夏时期的最为典型。2017年,宁夏回族自治区文物考古研究所在进行贺兰山东麓古代文化遗存考古调查中发现了3处西夏时期的瓷窑址。其中,以苏峪口瓷窑址规模较大,推测该窑址应为西夏时期专为皇室烧造瓷器的御窑遗址,这对研究中国古代陶瓷史及西夏手工业发展具有重要意义。

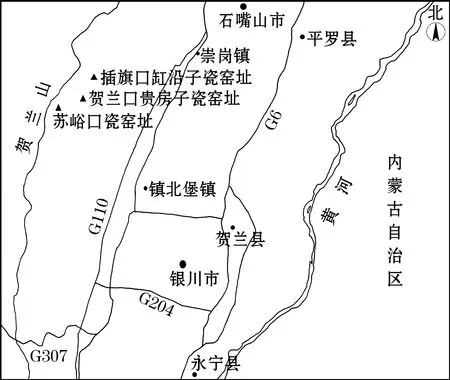

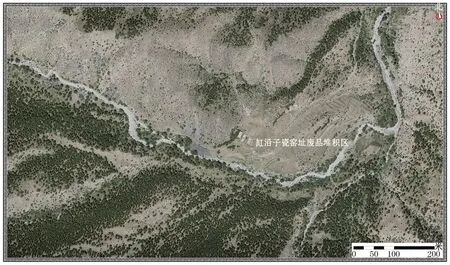

2017年,宁夏回族自治区文物考古研究所在进行贺兰山东麓古代文化遗存考古调查过程中,分别在插旗口缸沿子、贺兰口贵房子与苏峪口中缸窑子发现瓷窑址遗址,其中,插旗口缸沿子现地表仅散布瓷片与匣钵,无窑炉遗迹;贺兰口贵房子存2座窑炉;苏峪口中缸窑子存13座窑炉,窑炉周围地表散布大量的青白瓷片与匣钵。宁夏回族自治区文物考古研究所在调查的同时对3处瓷窑址进行了测绘工作,现将调查测绘情况简报如下(图一;图二)。

图一 宁夏贺兰山东麓西夏瓷窑址位置示意图

图二 宁夏贺兰山东麓西夏3处瓷窑址相对位置影像图

一、插旗口缸沿子瓷窑址

(一)位置

插旗口缸沿子瓷窑址位于贺兰山东麓插旗口头道沟内的缸沿子西侧台地上,东距沟口约8千米。无窑炉,瓷片散布于冲沟内西侧与北侧坡地上,面积约5000平方米。窑址台地东、南下方为河道,有流水,台地西北侧有煤层堆积。地表散布有瓷片、破碎匣钵,未采集到完整器标本,多为器物底部及少量口沿(图三)。

图三 插旗口缸沿子航拍影像图

(二)遗物

瓷器根据釉色可分白釉、青白釉和黑(酱)釉三大类。器物形制有碗、盘、瓶、罐等。

1.白釉瓷

3件。浅灰色胎,细腻致密,略含沙粒,内外壁施白釉,釉色略发黄。

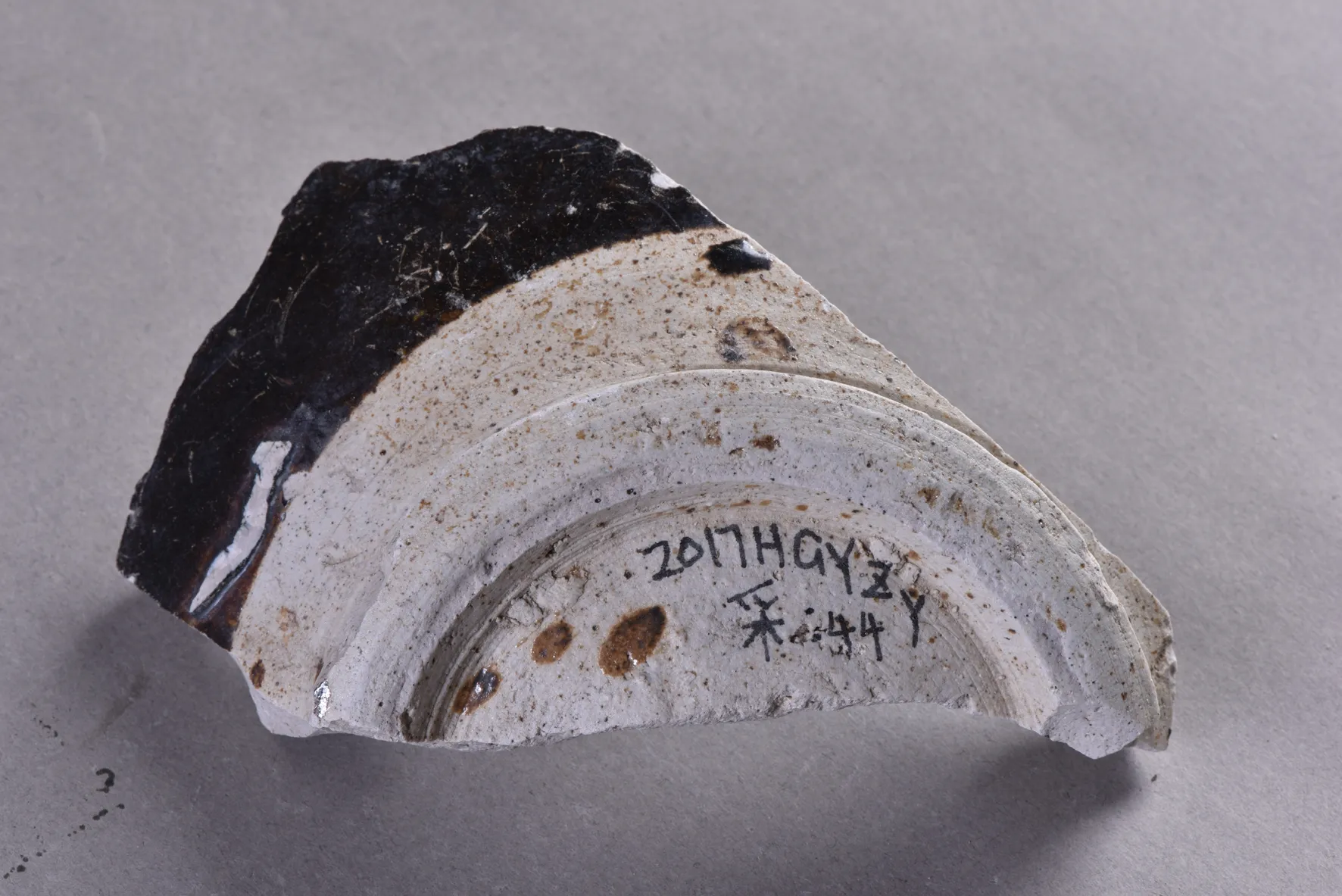

碗口沿 2件。敞口,斜壁,外壁多小棕眼。2017HGYZY采∶12,口径14厘米(图四,1;图五)。

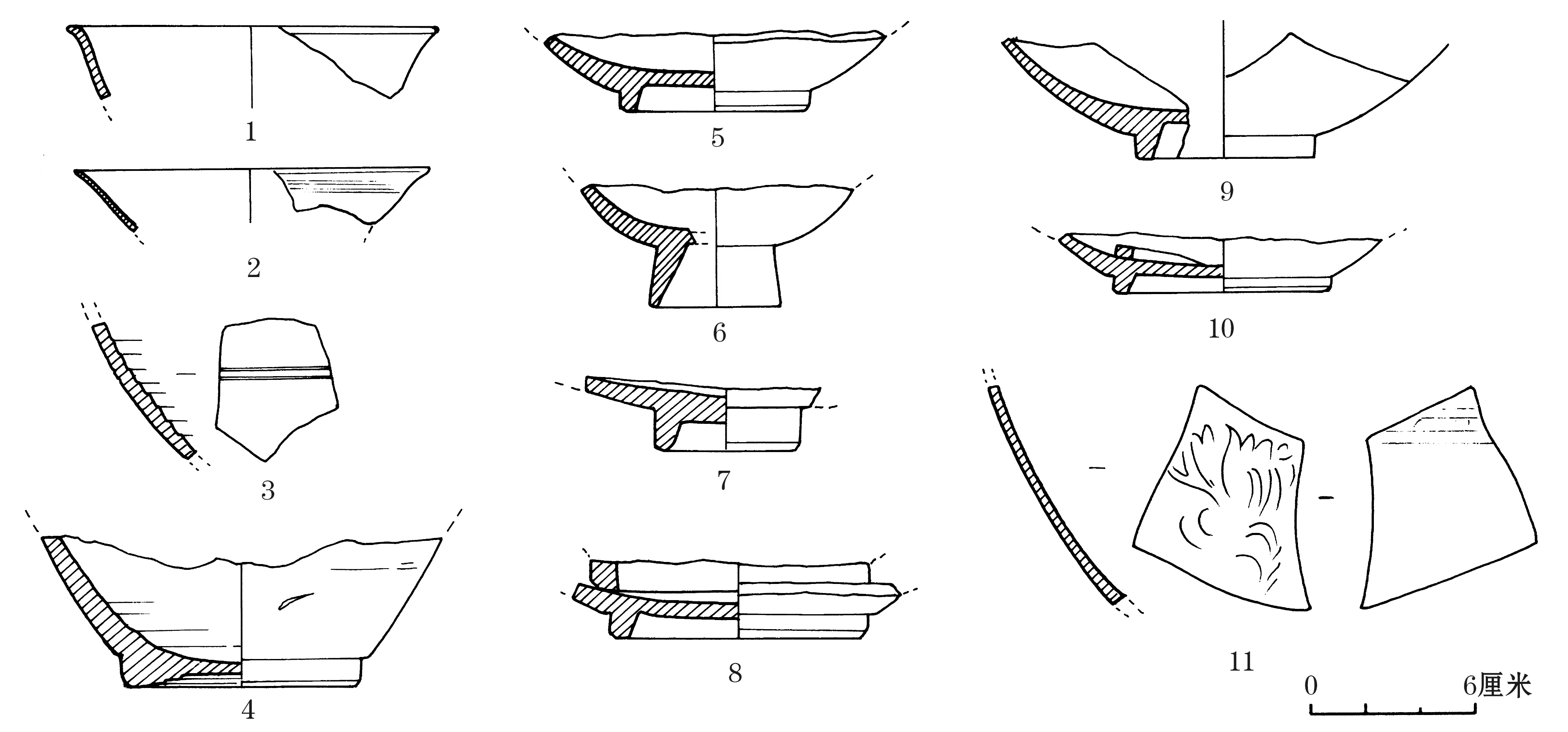

图四 插旗口缸沿子窑址白釉瓷

图五 白釉瓷碗口沿(2017HGYZY采∶12)

碗底 1件。2017HGYZY采∶25,弧壁,内底修平,挖足较深,底部较薄,足沿修成鱼脊状。足径8厘米(图四,2)。

2.青白瓷

9件。胎质坚致洁白,较细腻,含细沙。釉色清润,积釉处呈淡青色或淡绿色。器物形制有碗、盘等。

碗 8件。皆存底部,根据圈足不同可分三型。

A型:4件。弧壁,圜底,圈足,挖足未过肩,足墙竖直,足沿尖窄。根据内壁有无阴刻花纹可分两亚型。

Aa型:3件。2017HGYZY采∶16,内底涩圈修平,圈足略高,底有脐心。足径4.3厘米(图六,2;图七)。

图六 插旗口缸沿子窑址青白釉瓷

图七 Aa型青白瓷碗(2017HGYZY采∶16)

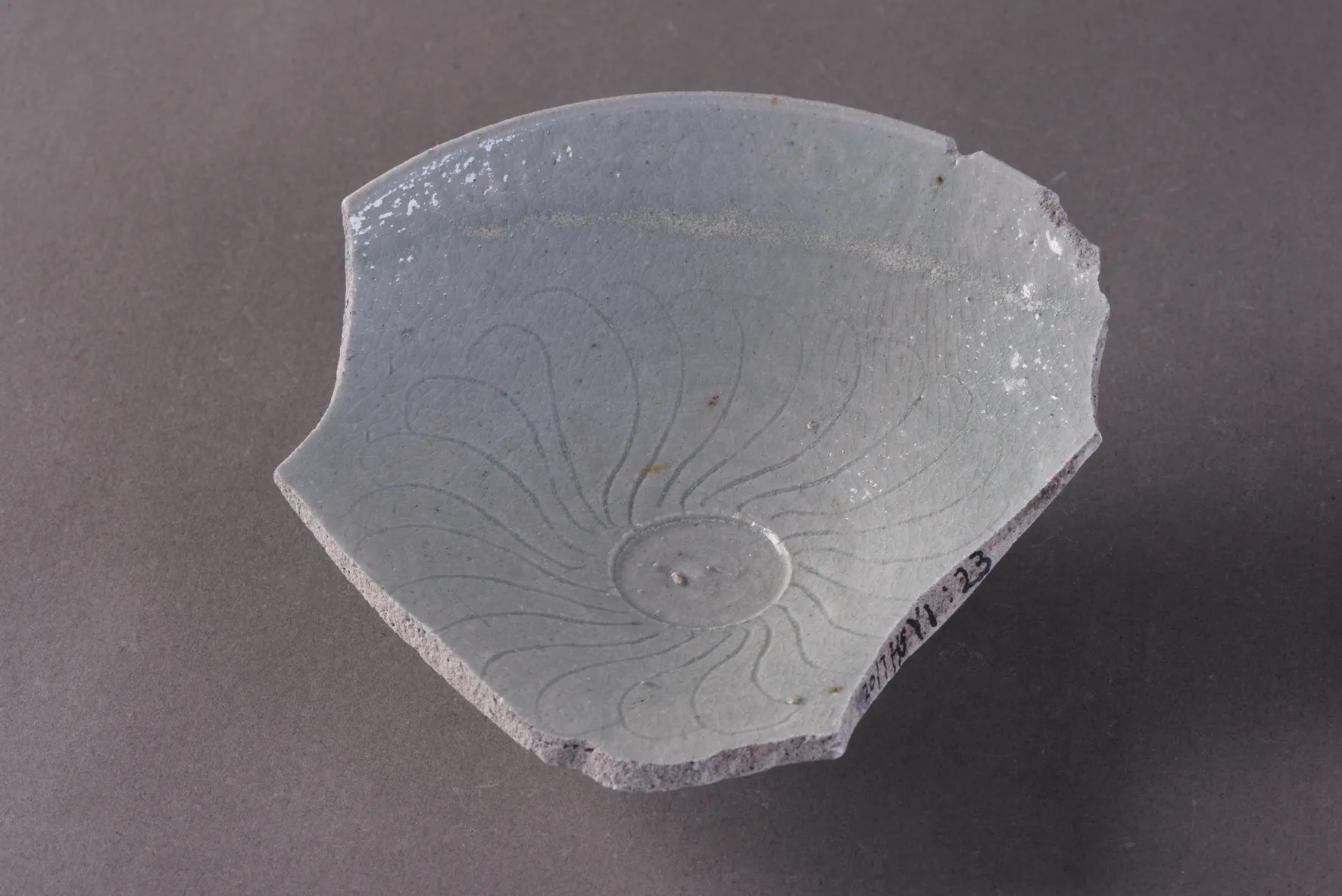

Ab型:1件。2017HGYZY采∶14,施釉薄而均匀,内壁满釉,阴刻细条花纹,底部刮出涩圈。足径4.5厘米(图六,1;图八)。

图八 Ab型青白瓷碗(2017HGYZY采∶14)

B型:2件。弧壁,圈足外斜,挖足未过肩,足沿自外侧修窄。2017HGYZY采∶15,两件碗底叠烧粘连。圜底,施釉均匀,内壁满釉,内底刮出涩圈,有叠烧粘连痕,外壁施釉至底足。足径4.4厘米(图六,3;图九)。

图九 B型青白瓷碗(2017HGYZY采∶15)

图一○ C型青白瓷碗(2017HGYZY采∶20)

C型:2件。矮圈足,挖足过肩,平底,底心较厚,足沿宽平。2017HGYZY采∶20,内底刮出涩圈。足径5.6厘米(图六,4;图一○)。

盘 1件。灰白色胎,含细沙,青绿色釉,色微发黄。2017HGYZY采∶50,内内底平阔,挖足过肩,底部薄厚均匀,足沿修成圆棱形。壁施满釉,较薄,积釉处呈黄绿色,底部细线刻牡丹花叶,足径9.4厘米(图七,5;图一一)。

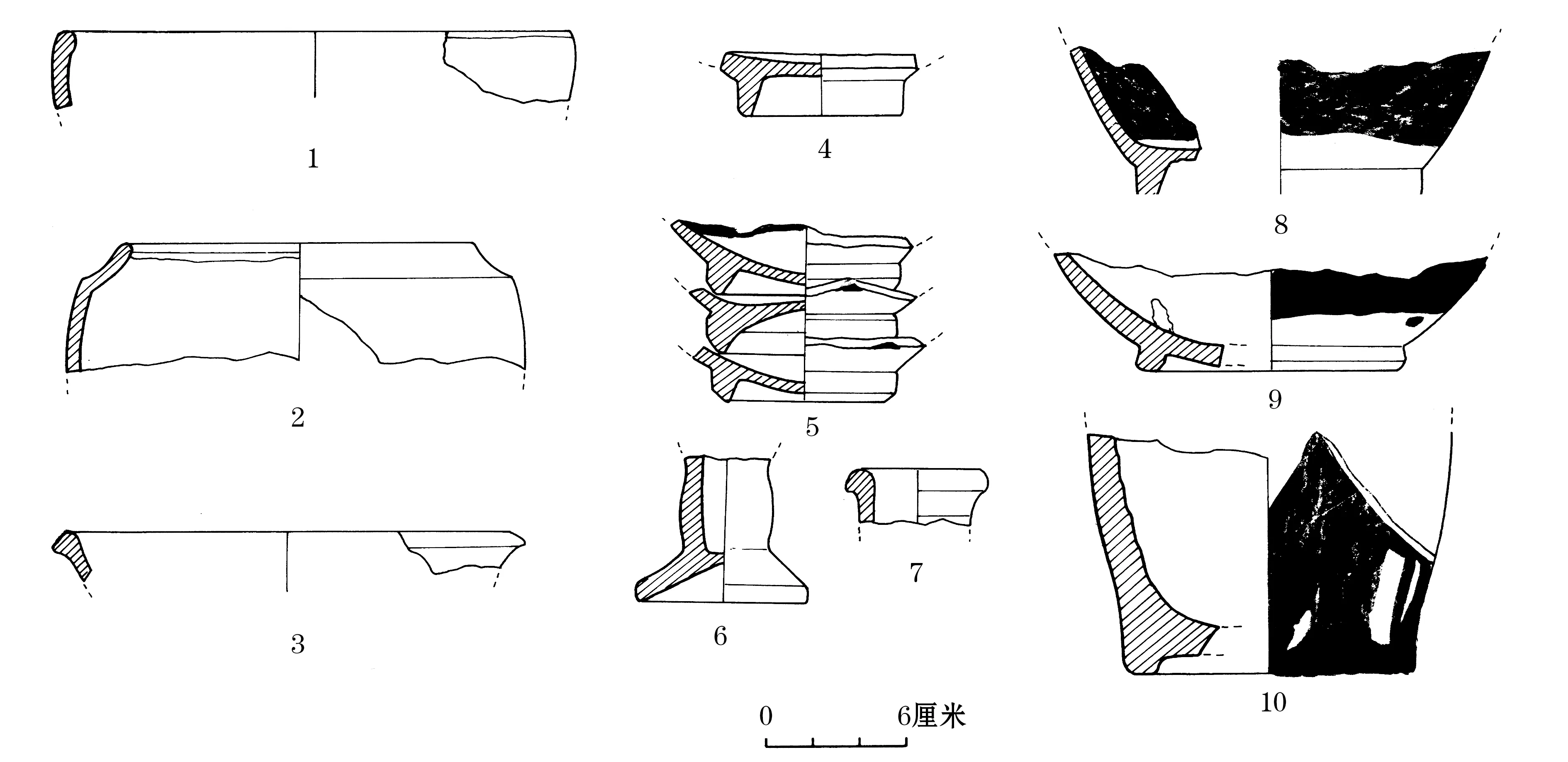

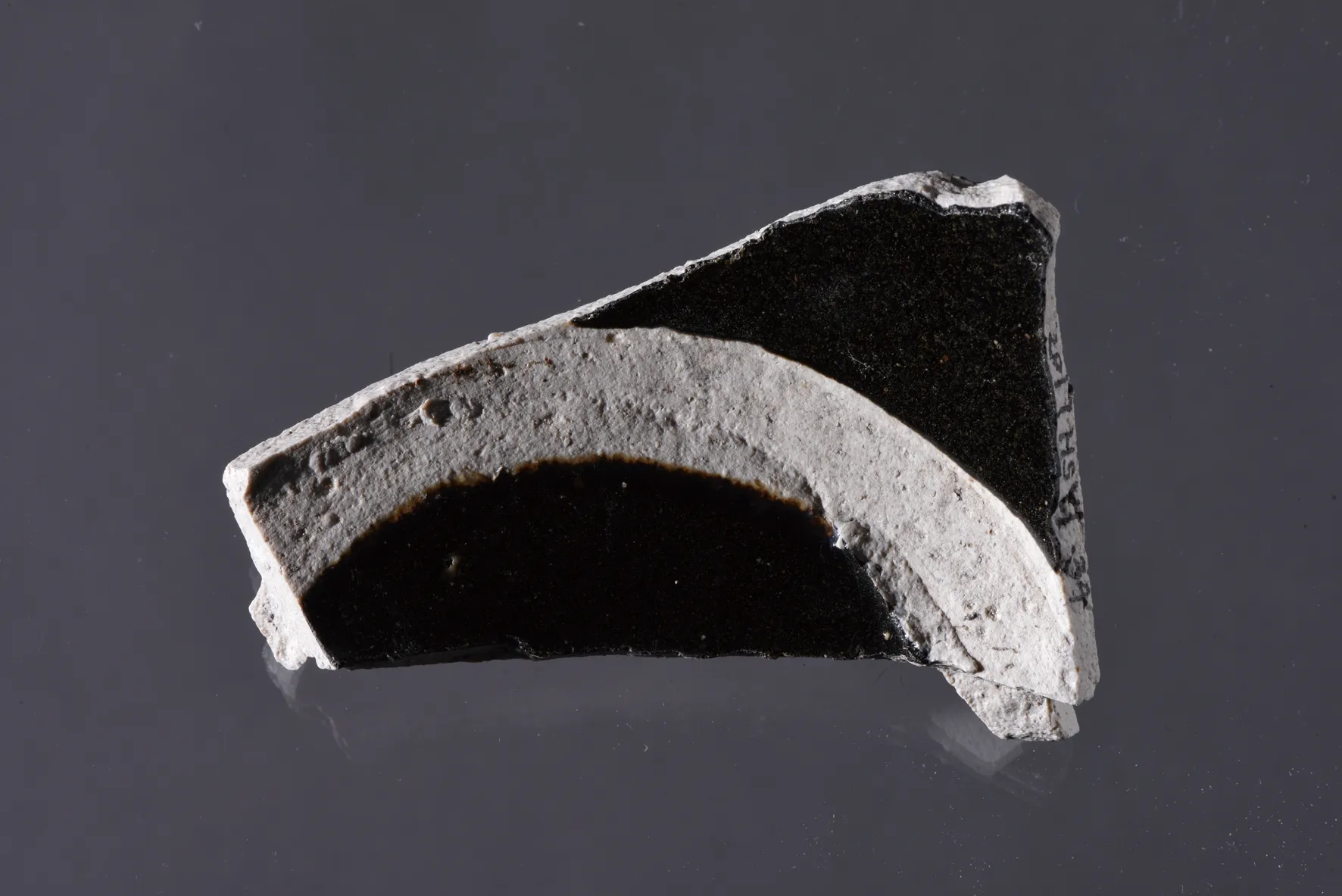

3.酱(黑)釉瓷

胎呈浅灰色或灰白色,胎质细密,略含细沙。器物形制主要有碗、罐等。

碗 4件。器物形制较大,足沿自外侧修窄。根据足底形状,可分为两型。

A型:1件。挖足过肩,内底修平,底较薄。内壁施满釉,刮出涩圈。2017HGYZY采∶42,斜弧壁,浅黄色胎,足沿较窄,外壁施釉不及底。足径11.2厘米(图一二;图二一,8)。

图一二 A型酱(黑)釉瓷碗(2017HGYZY采∶42)

B型:3件。圜底,内、外壁皆施半釉,碗底露胎,根据足肩不同可分两亚型。

Ba型:2件。弧壁,挖足不及肩,底厚与壁中相仿,薄厚均匀,足沿自外侧修成窄棱。2017HGZY采∶27,3件叠烧,深灰色胎,叠烧遮盖处呈紫红色,露胎处呈火石红。由于叠烧粘连过密,上下层碗底部发生鼓胀炸裂而损毁。最下层碗足径6.8厘米(图一三;图二一,5)。

图一三 Ba型酱(黑)釉瓷碗(2017HGYZY采∶27)

Bb型:1件。2017HGYZY采∶19,底较薄,挖足过肩,足沿修成方圆棱,足径6.6厘米(图一四;图二一,4)。

罐 10件。灰白色胎,胎质略粗。内壁满釉,外壁部分施釉不及底。多数内外壁施同色釉,少量施釉不同。腹底8件,根据足底不同分两型。

A型:5件。弧腹,圜底,圈足,挖足不过肩。2017HGYZY采∶44,胎略疏松。内壁满釉,施墨绿色釉,外壁施酱黑色釉,施釉近底。足沿圆平。足径11.6厘米(图一五;图二一,9)。

图一五 A型酱(黑)釉瓷罐(2017HGYZY采∶44)

B型:3件。弧腹,圜底较平,圈足,挖足过肩。2017HGYZY采∶49,胎体较厚,内圈足。内、外壁施酱黑釉,内壁满釉,外壁施釉及底。足径12.6厘米(图一六;图二一,10)。

口沿 2件。敛口,浅灰色胎。根据肩部不同可分两型。

A型:1件。2017HGYZY采∶29,芒口,折肩。口径15.2厘米(图一七;图二一,2)。

图一七 酱(黑)釉瓷口沿(2017HGYZY采∶29)

B型:1件。2017HGYZY采∶30,圆唇内敛,鼓腹。口径22.6厘米(图二一,1)。

器座 1件。2017HGYZY采∶52,鼓状柄,下接喇叭形足,足心内凹,柄内中空。外壁施酱黑色釉,施釉近底。残高6厘米,足径7.1厘米(图一八;图二一,6)。

图一八 酱(黑)釉瓷器座(2017HGYZY采∶52)

盆 1件。2017HGYZY采∶31,折沿,尖圆唇,浅黄色胎,内外壁施酱釉。口径20.6厘米(图一九;图二一,3)。

图一九 酱(黑)釉瓷盆(2017HGYZY采∶31)

图二〇 酱(黑)釉瓷瓶(2017HGYZY采∶32)

图二一 插旗口缸沿子窑址酱釉瓷

瓶 1件。2017HGYZY采∶32,小口,卷沿外翻,直领。浅黄色胎,外壁施黑釉。口径6.2厘米(图二○;图二一,7)。

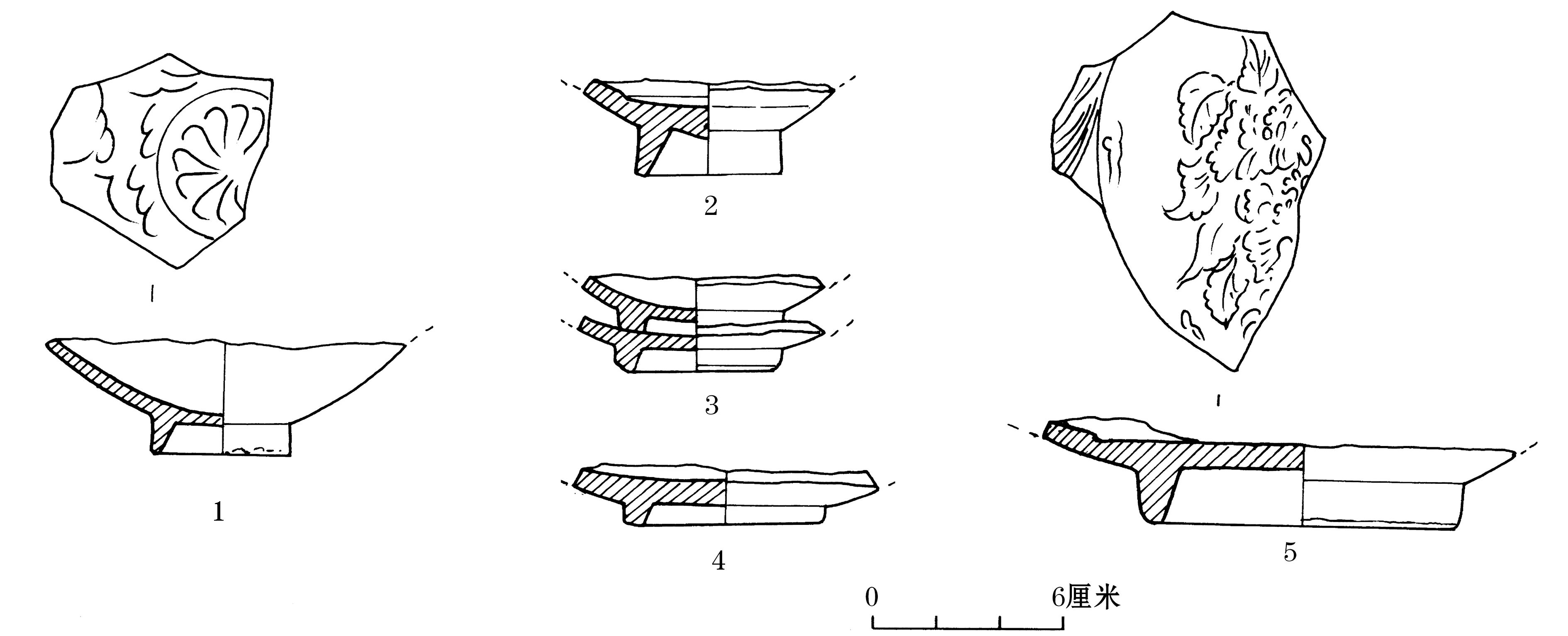

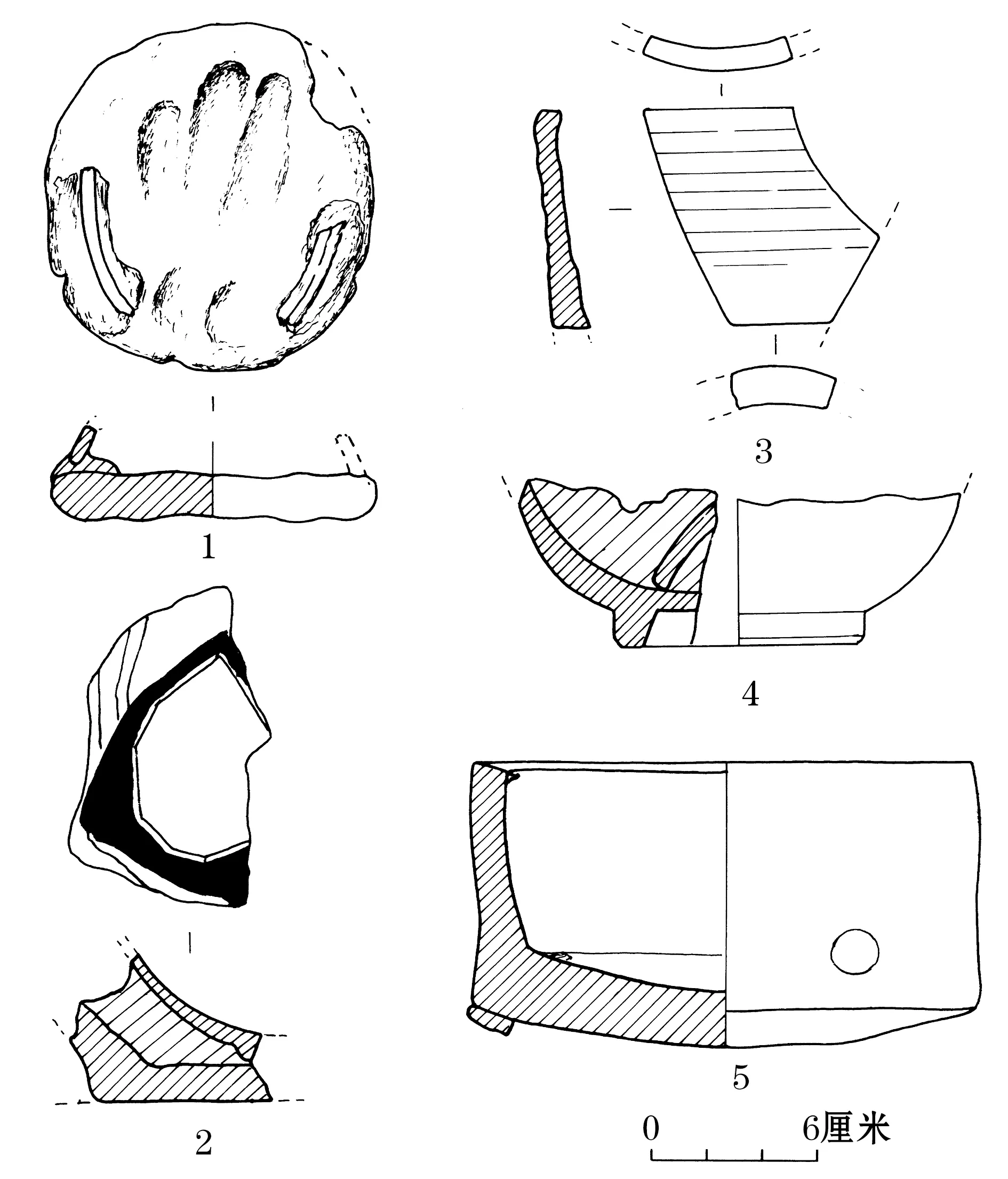

4.窑具

主要为装烧和支垫用具,有匣钵、匣钵盖、顶碗、垫条、垫饼等。

匣钵 5件。根据底部不同可分三型。

A型:2件。直桶形,白色瓷胎,平底,直壁,近底处有三个圆孔,大小不一。2017HGYZY采∶53,内底有细沙,中间有圈足印痕,内壁有叠烧白釉瓷器口沿粘连痕。外壁与其他匣钵残块粘连。外底有一圈白釉痕。底径18、残高11厘米(图二二;图二六,1)。

图二二 A型匣钵(2017HGYZY采∶53)

B型:2件。直桶形,白色瓷胎,平底微凹,底部外沿撇出,近底处有三个圆孔。2017HGYZY采∶3,壁略仰,口部微敛。底部有细沙,底心较薄。外底有白瓷器口沿印痕。底径18、高13.3、口径17.4厘米(图二三;图二六,2)。

图二三 B型匣钵(2017HGYZY采∶3)

C型:1件。2017HGYZY采∶4,漏斗形。灰色瓷胎,口大,弧壁,底小且厚,内底圜形,外底平,近底处有圆孔。内底有圈足器装烧粘连痕,外底粘连有同色瓷胎残块。底径16.2、孔径2.5、残高6厘米(图二六,3)。

匣钵盖 1件。2017HGYZY采∶8,灰白胎,胎体粗厚。圆盘形,上小下大,边沿凸起,底平。外壁有黄绿色窑汗,上下底露胎。上底面沾有一层细沙,有底径较大器物装烧痕。口径26、底径30、高5.6厘米(图二四;图二六,4)。

图二四 匣钵盖(2017HGYZY采∶8)

顶碗 2件。灰白色素胎,轮制,上底旋挖成筒形,上小下大,上沿齐平,下沿圆润。根据下部形状分两型。

A型:1件。斜壁,近底微弧。2017HGYZY采∶1,内壁有鼓包。口沿粘连同色瓷胎,底沿粘连酱色釉痕。口径14、底径11.6、高7.5厘米(图二五;图二六,5)。

图二五 A型顶碗(2017HGYZY采∶1)

图二六 插旗口缸沿子窑址窑具

B型:1件。斜壁,口沿外撇。2017HGYZY采∶2,口沿粘连酱釉痕,底沿粘连碎瓷渣。口径16.4、底径12.4、高8厘米(图二六,6)。

支烧具 1件。2017HGYZY采∶5,灰白胎,外壁施酱色护胎釉,直桶形,平底,底部外撇,内壁有轮制弦纹,内底心有螺旋尖状凸起。底部沾有沙粒,之上粘连一薄层瓷胎垫层。底径10、残高8.7厘米(图二六,7;图二七)。

垫条 1件。2017HGYZY采∶7,细白瓷胎,长方条形,四棱凸起,中间略扁,有裂痕。长10.6、宽4、厚0.8厘米(图二六,8;图二八)。

垫饼 2件。圆饼形,灰白色瓷土掺沙粒捏成,大小不一,较装烧器物底足略大。2017HGYZY采∶6,残宽9.8、厚1.5厘米,装烧器物足径6厘米(图二六,9;图二九)。

图二九 垫饼(2017HGYZY采∶6)

二、贺兰口贵房子窑址

(一)位置

贺兰口贵房子瓷窑址位于贺兰山东麓贺兰口岩画风景区内的贵房子西北侧台地上,距沟口约7千米,地表残存窑炉2座,保存状况较差(图三○)。

(二)遗迹

Y1 顶部坍塌,残存窑体,平面形制呈马蹄形,条石垒砌,窑室西壁底部两侧各有一方形烟孔,窑室外有一圈石块砌筑围墙遗迹。西壁宽2.54米,北壁宽2.5米,南壁宽2.54米,窑门宽1.24米,窑炉残高2.2米。墙体有烧结流渣面(图三一)。

图三一 贺兰口贵房子Y1西壁出烟口(东→西)

图三二 贺兰口贵房子Y2残存墙体(东→西)

Y2 距Y1约15.5米,已塌毁,仅存地表小部分窑室,石砌墙体,形制结构不清楚,北墙宽2.5米,西墙长2.3、宽0.3、残高0.8米,窑炉残存墙体往上内收(图三六)。

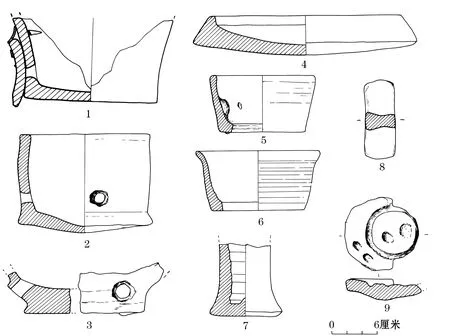

(三)遗物

1.Y1采集标本

主要有瓷器与窑具等,瓷器主要为青白瓷,器物形制以碗为主。窑具主要有匣钵、垫饼、火照等。

瓷碗 5件。灰白色胎,细腻坚硬,内底刮有涩圈。根据足底不同可分四型。

A型:1件。2017HGFZY1采∶5,可复原,敞口,微侈,弧壁,平底,圈足竖直,挖足过肩。外壁口沿下有四道轮制弦纹。釉层较薄,发影青色,外壁施釉近底。足径6、口径16、高7.8厘米(图三三;图三九,1)。

图三三 A型瓷碗(2017HGFZY1采∶5)

B型:1件。2017HGFZY1采∶8,弧壁,圜底。外壁施釉近底,釉层较薄,釉面已蚀。直圈足,足沿窄,挖足略过肩,底有脐心。足径5.2厘米(图三四;图三九,2)。

图三四 B型瓷碗(2017HGFZY1采∶8)

C型:1件。2017HGFZY1采∶10,高圈足,挖足与肩齐深,圜底。外底有脐心。足径5.4、足高2.4厘米(图三五;图三九,3)。

图三五 C型瓷碗(2017HGFZY1采∶10)

D型:2件,斗笠碗。2017HGFZY1采∶7,可复原,敞口,斜直壁。内壁满釉,外壁半釉,釉面已蚀。矮圈足,挖足较浅,底有脐心,足沿自外侧修窄。足径3.8、口径11.2、高4.5厘米(图三六;图三九,4)。

图三六 D型瓷碗(2017HGFZY1采∶7)

瓷罐 3件。2017HGFZY1采∶15,斜弧腹,喇叭形圈足,底较厚,上下底心皆有脐心,白瓷胎,内壁满釉,外壁施釉近底,积釉处呈深黄绿色,外壁露胎处呈火石红色,足径5厘米(图三七;图三九,5)。

图三七 瓷罐(2017HGFZY1采∶15)

火照 1件。2017HGFZY1采∶4,圆棍形,白灰质,一端磨圆。残长3.5、直径0.9厘米(图三八;图三九,7)。

图三八 火照(2017HGFZY1采∶4)

图三九 贺兰口贵房子Y1采集青白瓷器与窑具

垫饼 3件。白瓷胎质,圆饼形,底面平,上面有捏痕。2017HGFZY1采∶2,上面有圈足印痕,且沾有细砂。直径6、厚0.8厘米(图三九,6)。

2.Y1与Y2周围采集标本

瓷器有白釉、青白釉和酱釉。胎色有浅黄色、浅灰色、白色三种,坚硬致密。器物形制主要有碗、盘、瓶、罐等。窑具主要有匣钵、顶碗、垫饼和火照。

(1)白釉瓷

胎质坚硬纯净,呈浅黄色或土黄色,上施白釉或透明釉。

碗 2件。2017HGFZY2采∶11,口沿,弧腹,尖唇,侈口外卷,浅黄色胎,釉色发黄,细腻无光。口径14厘米(图四〇;图五一,1)。

图四〇 白釉瓷碗(2017HGFZY2采∶11)

(2)青白釉瓷

胎体皆坚致洁白,略含细沙,釉面玻璃质感强,大部分有细小开片纹,基本为透明釉。器物形制有碗、盘、瓶等。

碗底 12件。根据底足不同可分两型。

A型:4件。圜底,圈足,挖足过肩。2017HGFZY2采∶2,胎体略粗涩,弧壁,器壁近足处较厚,底厚近于壁中,内底刮有涩圈,外壁施釉不及底。挖足较深,足沿自外侧修圆。足径6.5厘米(图四一;图五一,5)。

B型:8件。弧壁,平底。分三亚型。

Ba型:3件。高圈足。2017HGFZY采∶7,内外壁施影青釉,内底刮涩圈,外壁施釉至足,挖足略深于肩,足沿窄平。足径4.6、足高2厘米(图四二;图五一,6)。

图四二 Ba型青白釉瓷碗(2017HGFZY采∶7)

Bb型:1件。挖足不过肩。2017HGFZY采∶10,有螺旋涡痕,外底有脐心,底较壁厚,竖直圈足,足沿齐平,外侧修窄。内壁施青釉,釉面不均,呈条绺状,釉呈黄绿色,外壁施釉不及底。足径5、足高1.7厘米(图四三;图五一,7)。

Bc型:4件。挖足过肩。2017HGFZY采∶16,两件碗足部粘连。宽平底,浅灰色胎,含细沙,底部碗刮涩圈叠烧,碗内壁施青釉,外壁施釉不及底,足沿齐平,外侧修窄。足径9.4厘米(图四四;图五一,8)。

图四四 Bc型青白釉瓷碗(2017HGFZY采∶16)

口沿 5件。2017HGFZY2采∶20,侈口,尖圆唇,弧壁,釉面光润清透,略呈影青色。口径13厘米(图四五;图五一,2)。

图四五 青白釉瓷口沿(2017HGFZY2采∶20)

瓶 2件。2017HGFZY2采∶14,瓶身残片,内壁有轮制弦痕,外壁饰两道凹弦纹,外壁施釉,釉面大部分蚀化剥落。宽4.1、高5厘米(图四六;图五一,3)。

图四六 青白釉瓷瓶(2017HGFZY2采∶14)

(3)青釉瓷

腹片 1件。2017HGFZY2采∶23,斜弧壁,灰色胎,胎体纤薄。内外壁施青釉,釉层较厚,釉色发黄绿色。外壁有三道凹弦纹,内壁阴刻牡丹花叶纹,瓷片上有两处铁钉焗痕。残宽4.6~7、残高6厘米(图四七;图五一,11)。

图四七 青釉瓷腹片(2017HGFZY2采∶23)

(4)酱褐釉瓷

碗 2件。弧壁,圈足。根据足底不同可分两型。

A型:1件。2017HGFZY采∶17,圜底,挖足过肩,底较薄,足沿齐平。土黄色胎,内外壁施褐釉,内底刮出涩圈,外壁施半釉,釉色均匀。足径6.5厘米(图四八;图五一,9)。

图四八 酱褐釉瓷碗(2017HGFZY采∶17)

B型:1件。2017HGFZY采∶18,平底,挖足略过肩,器底厚度与壁中相近,足沿自内外两侧修窄。浅灰色胎,内外壁皆施釉近底,内壁有叠烧粘连残块,足径8厘米(图四九;图五一,10)。

罐 6件。2017HGFZY采∶19,牙白色胎,弧腹,矮圈足,肩高足浅,器底薄,足沿宽平。外壁施半釉,内壁光素,器底粘连釉痕,足径8.8厘米(图五〇;图五一,4)。

图五一 贺兰口贵房子窑址采集白釉、青白釉、青釉、酱褐釉瓷器

(5)窑具

匣钵 3件。平底,桶形,白瓷胎,较粗厚,近底部有3个圆孔。2017HGFZY采∶1,胎质略疏松。匣壁下半部竖直,上半部外鼓,底部有鼓包。匣底中间有灰黑色夹层,匣钵内外有大小不一的褐色釉疤,上下皆有叠烧粘连痕。底径18.6、口径18.2、高10、壁厚1.4、底厚2.4、孔径1.6厘米(图五二;图五六,5)。

图五二 匣钵(2017HGFZY采∶1)

顶碗 1件。2017HGFZY采∶3,灰色胎,表面呈褐色,喇叭筒形,碗壁两头薄,中间厚,内外有轮制弦痕,高8厘米(图五三;图五六,3)。

图五三 顶碗(2017HGFZY采∶3)

垫饼 2件。饼状,白色瓷土捏成,较粗糙,大小薄厚不一,主要用于垫在装烧器物之下与匣钵间隔。2017HGFZY采∶4,一面有粘连的白瓷碗(盘)口沿残块,残块周围被烧结的褐色釉块粘连。直径12、厚1.6厘米(图五六,1)。

装烧残块 1件。2017HGFZY采∶5,粗白瓷匣钵,内装烧青白釉瓷碗,瓷碗圜底,弧壁,内底刮涩圈,足沿窄,器足与匣钵以细沙相隔,瓷碗近底部与匣钵之间被酱黑色流釉填充粘连。匣钵底厚1.3厘米(图五四;图五六,2)。

图五四 装烧残块(2017HGFZY采∶5)

烧结残块 1件。2017HGFZY采∶6,下部为青白瓷大碗,弧壁,挖足略过肩,外壁有流釉痕,碗内叠烧一件高足器,两件器物被烧熔的釉渣粘连损毁。足径9.2厘米(图五五;图五六,4)。

图五五 烧结残块(2017HGFZY采∶6)

图五六 贺兰口贵房子窑址采集窑具

三、苏峪口瓷窑址

(一)位置

苏峪口瓷窑址位于银川市贺兰县苏峪口国家森林公园内西北侧约10千米处的中缸窑子,东距银川市约40千米,海拔1954.1米。2017年调查时在中缸窑子东、西两侧坡地上共发现窑炉13座,分布面积4万平方米。地表散见大量瓷片、窑具碎块及炉渣碎块(图五七)。

图五七 苏峪口瓷窑址航拍影像图

(二)遗迹

地表可辨窑炉13座,自北向南按调查顺序编号(图五八)。大多窑炉仅存部分石砌窑壁,周围地表散布较多瓷片与匣钵,其中Y8、Y12、Y13保存较好,形制较清楚。

1.Y8

靠近山体煤场,窑炉现大部分被煤渣覆盖,仅露出东南角。地表窑炉残存南北外长3、东西外宽2.5米,墙体厚0.45米,残高0.55米。窑室内壁有黄褐色烧结面,窑炉西南侧有约2米厚的废料、残渣、灰土堆积层,堆积内包含大量破碎匣钵、白瓷片及少量酱釉瓷片(封二,1)。

2.Y12

坐东朝西,东、西、北壁石砌墙体保存较好,平面呈长方形,东墙长2.62、宽0.4、残高1.5米,墙体外侧底部埋于沙土中,北墙残长3、宽0.5、残高1.55米,窑室内壁烧结面厚3~7厘米。窑炉西侧坡地堆积大量匣钵残片、瓷片(封二,2)。

3.Y13

位于Y12西南28米处,窑炉周围长满蒙古扁桃树、灌木,窑室东墙、南墙露出地表,东墙内长2.6、残高0.5、厚0.5~0.7米,南墙残长2、残高0.35米,窑室内壁烧结面厚0.07~0.1米,窑炉西南侧堆积内包含大量匣钵残片、瓷片(封二,3)。

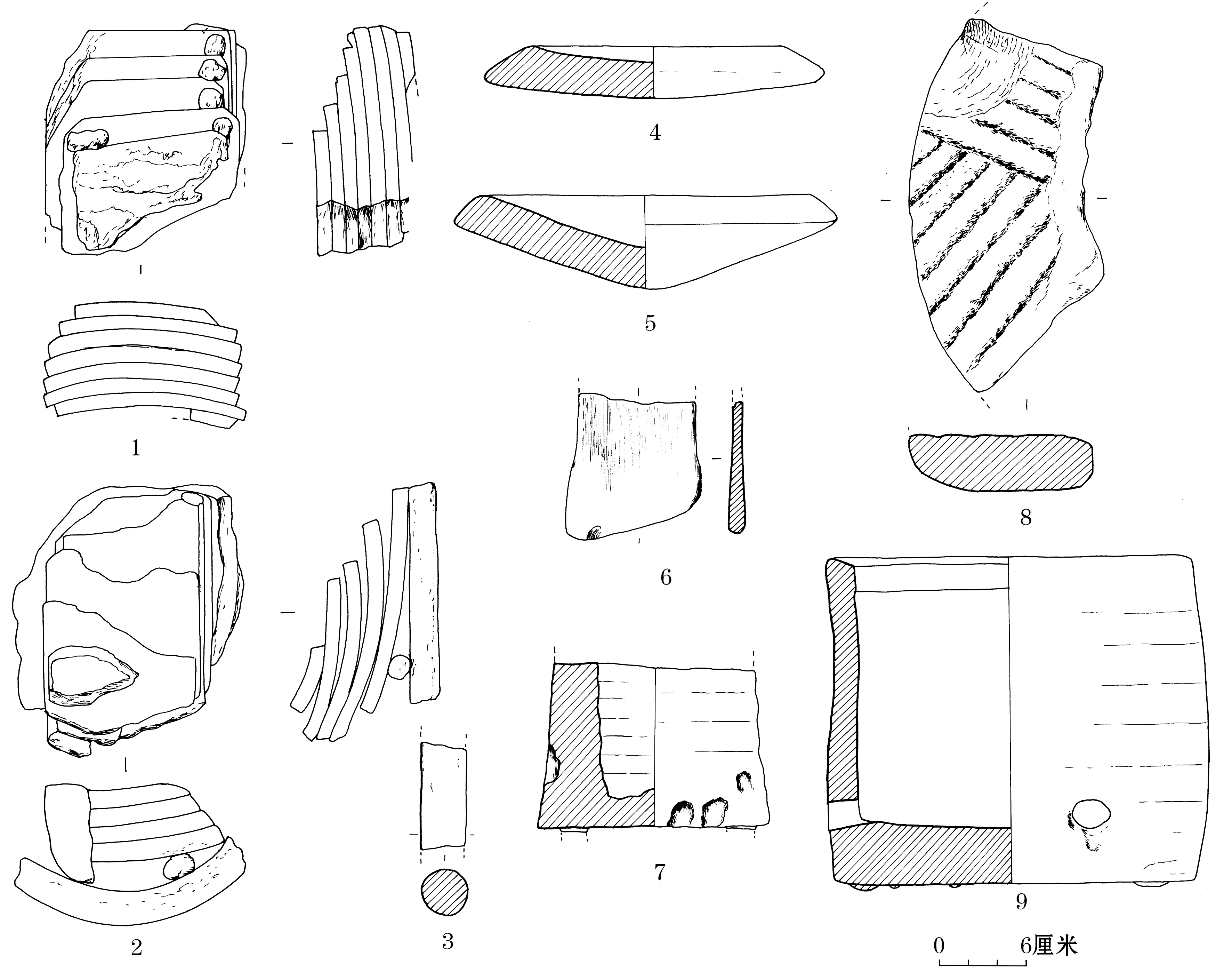

(三)遗物

地表采集标本主要为瓷器和窑具。瓷器釉色有白釉、青白釉与酱(黑)釉。瓷胎大部分呈白色,坚硬致密,包含有石英,少量呈浅黄色或浅灰色。器物种类除了生活用具、窑具,还有少量建筑材料。器物形制有碗、盘、盆、瓶、罐、板瓦等。

1.瓷器

(1)白釉瓷

胎质略疏松,夹杂小沙粒,呈浅黄色或浅灰色。釉色泛黄,积釉处黄绿色。内壁施釉后底部刮出涩圈,有的还沾有沙粒。外壁施釉至近底部。釉层较薄,有的缩釉呈斑驳状。

碗 4件。根据底足不同可分为两型。

A型:3件。平底,圈足,挖足与肩齐高。2017HSYK采∶1,可复原,口沿微侈,斜壁,釉面不平。口径18.7、足径9、高6.8厘米(图五九;图六五,1)。

图五九 A型白釉瓷碗(2017HSYK采∶1)

图六○ B型白釉瓷碗(2017HSYK采∶3)

B型:1件。圜底,圈足,挖足过肩。2017HSYK采∶3,可复原,敞口,口沿外侧修薄,斜壁微弧,内壁有弦纹,内底沾有沙粒。口径19.6、底径9.8、高8厘米(图六○;图六五,2)。

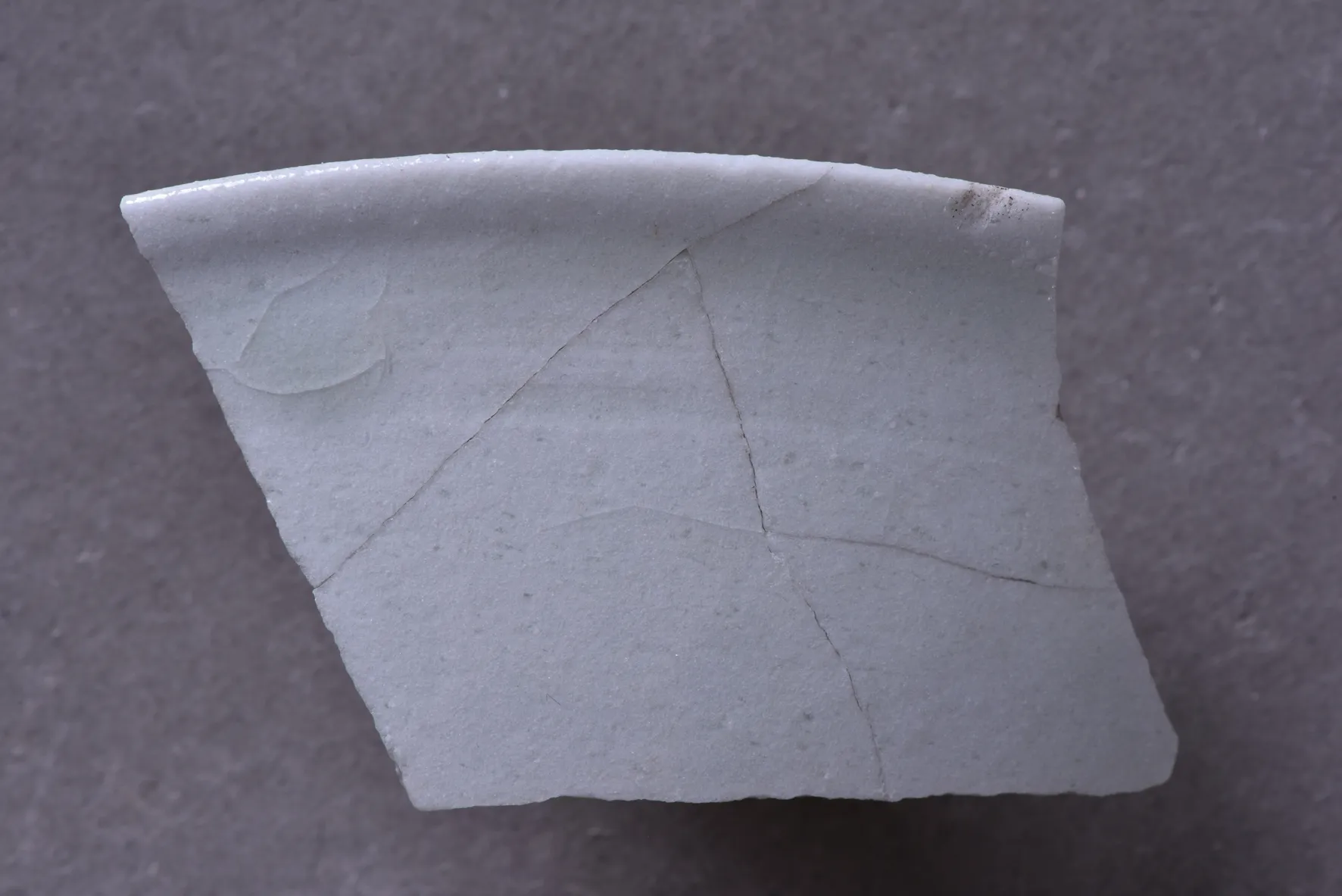

(2)青白釉瓷

胎体坚致洁白。釉层较厚,釉色白中闪青或绿色,莹润如玉,有玻璃质感。有的有开片纹。器内施满釉,底部刮出涩圈,多有叠烧印痕,外壁施釉未及底。

碗 7件。根据底足不同可分为两型。

A型:5件,敞口,平底,斜弧壁,圈足较矮。2017HSYK采∶35,微残,底部有脐心。口沿有粘连痕。口径16.2、足径6.3、高6.5厘米(图六一;图六五,4)。2017HSYK采∶6,釉色闪青,5件叠烧粘连在一起。最下层碗口径17.8、底径6.5、高8.6厘米(图六二;图六五,3)。2017HSYK采∶11,5件器物叠烧粘连。下面4件为大小形状相同的碗,敞口,斜壁微弧,圈足。通高14.8、最下层保存较好者足径7厘米,底部沾有残存垫饼。其余变形严重。最上层为1件曲腹盘,变形严重。顶部粘连上层匣钵底部残块,其上粘连2条长方条形装烧白瓷板瓦所用垫条,存五道压痕(图六三;图六五,5)。

图六二 A型青白釉瓷碗(2017HSYK采∶6)

图六三 A型青白釉瓷碗(2017HSYK采∶11)

B型:1件。敞口,微侈,平底,圆弧腹,圈足较高。2017HSYK采∶8,3件叠烧粘连,釉色烟熏发黑。最下部者口径11.4、底径4.8、高6.4厘米(图六四;图六五,6)。

图六四 B型青白釉瓷碗(2017HSYK采∶8)

图六五 苏峪口窑址采集白釉、青白釉、黑釉、褐釉瓷器

C型:1件。刻花碗。2017HSYK采∶12,可复原,敞口,斜壁微弧,小圈足。浅灰色胎,内底刻划花纹,中间为圆形凹坑,四周刻划“S”形曲线呈交叠的花瓣状,线条纤细优美。外壁有细弦纹。内壁满釉,外壁施釉近底部。口径14.6、底径4.8、高5.2厘米(图六五,13;图六六)。

图六六 C型青白釉瓷碗(2017HSYK采∶12)

盘 2件。根据腹部不同可分为两型。

A型:1件。2017HSYK采∶9,可复原,敞口,沿微撇,斜曲腹,圈足。底平。内外壁近足处积釉,清透闪绿,有玻璃质感。口径16.5、底径7、高3.5厘米(图六五,8;图六七)。

图六七 青白釉瓷盘(2017HSYK采∶9)

B型:1件。2017HSYK采∶10,可复原,敞口,斜壁,折腹,圈足,内底平。口径12、底径4.6厘米、通高2.8厘米(图六五,9)。

火照 1件。2017HSYK采∶22,“几”字形,中间有圆孔,钩尖残。白瓷胎,青白釉,顶部及一面施釉,另一面沾有沙粒。长3、宽3.2、厚1厘米(图六五,7)。

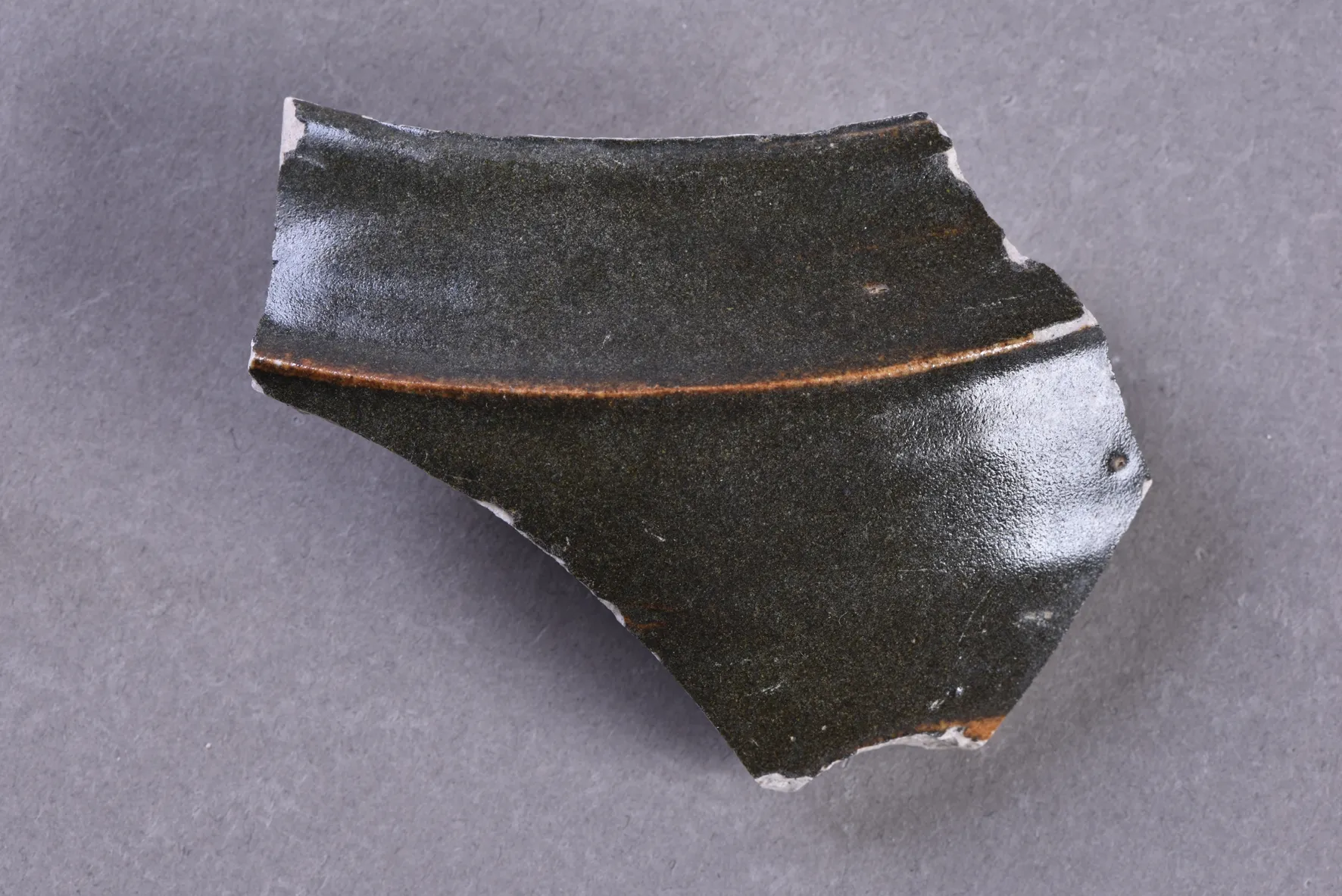

(3)黑釉瓷

胎质坚硬,有细微小沙粒,灰白色胎。釉色漆黑,有的呈酱黑色,釉面反光强烈。

碗底 2件。根据腹部不同可分为两型。

A型:1件。2017HSYK采∶14,弧腹,圈足,挖足未过肩,底部厚度与壁中相仿,内壁满釉刮出涩圈,外壁施釉不及底。足沿微撇,鱼脊状。足径9.8厘米(图六五,11;图六八)。

图六八 A型黑釉瓷碗(2017HSYK采∶14)

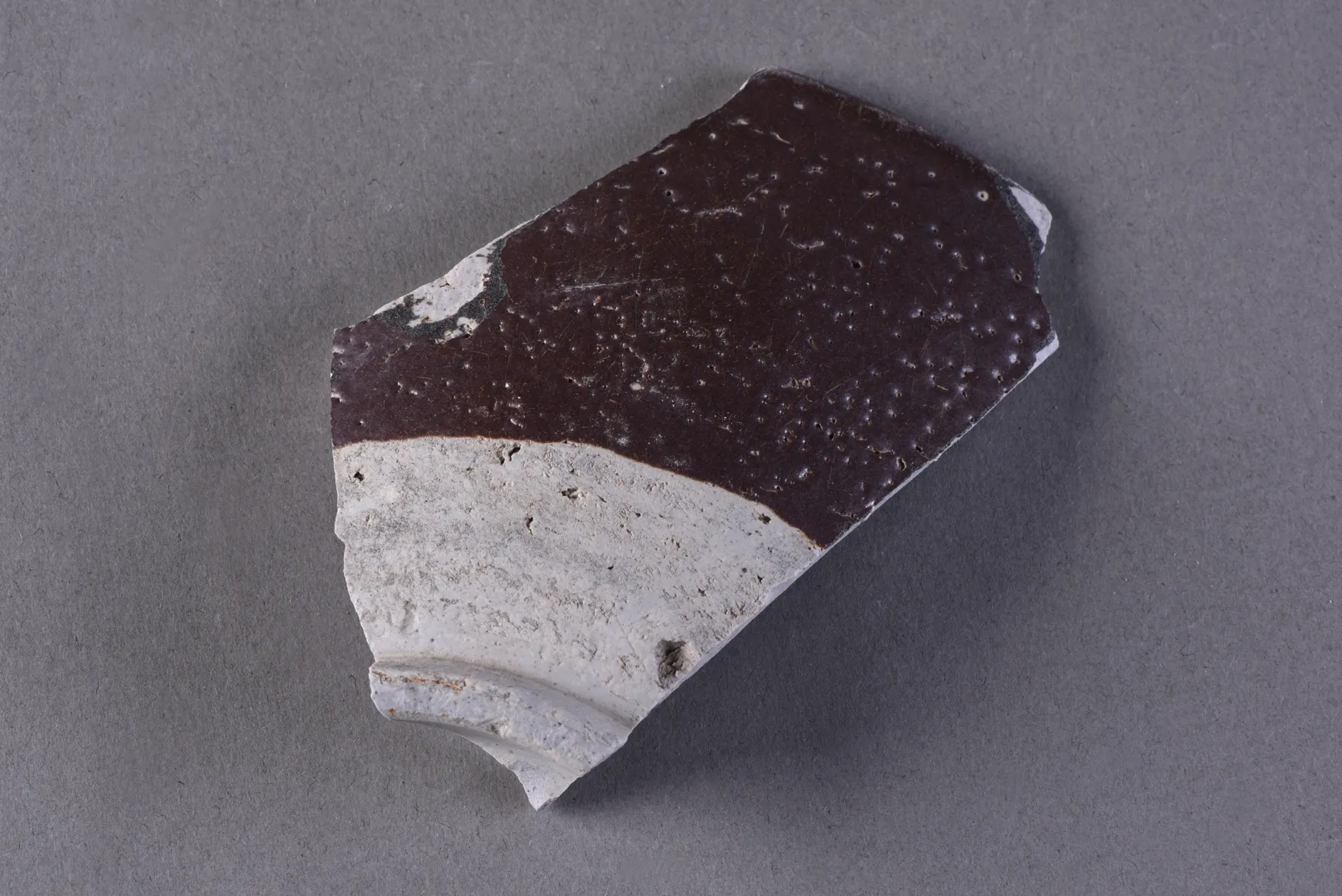

B型 1件。2017HSYK采∶15,折腹,圈足,挖足过肩,底部较薄,足墙外撇,足沿方平。内壁施白釉,满釉,底部有细砂圈,外壁施酱黑色釉,施釉较厚。足径6厘米(图六五,10;图六九)。

图六九 B型黑釉瓷碗(2017HSYK采∶15)

图七○ 褐釉瓷碗(2017HSYK采∶16)

(4)褐釉瓷

瓷胎有浅黄色和浅灰色两种,略含细砂。

碗 1件。2017HSYK采∶16,敞口,微侈,斜壁略弧,圈足,平底。内壁满釉,刮出涩圈,外壁半釉,施釉较厚,釉面有棕眼。口径19.8、底径约7.6、高6厘米(图六五,12;图七○)。

钩 1件。2017HSYK采∶24,单侧挂钩,鱼钩形,柄部有圆孔。灰白胎,褐色釉,柄部露胎,钩部满釉,施釉较厚。长4.5、柄宽3、厚1厘米(图六五,14;图七一)。

图七一 褐釉瓷钩(2017HSYK采∶24)

2.建筑构件

白瓷板瓦 2件。灰白色胎,青白釉。2017HSYK采∶20,长方形,残半,灰白色胎,8块板瓦竖立排烧粘连,四角放置瓷土泥球间隔,倾斜滑落导致粘连。板瓦宽12、厚1厘米(图七二;图八〇,1)。2017HSYK采∶21,5块瓷板瓦与匣钵壁粘连残块,胎质较粗,正面微拱起,正面施釉,长16、宽10~10.8、厚1厘米。匣钵厚2厘米。板瓦竖立于匣钵中排烧,板瓦与匣钵之间、板瓦之间在四角处以瓷泥球相隔,板瓦底部两角处以瓷泥条垫起,粘连损毁(图七三;图八〇,2)。

图七二 板瓦(2017HSYK采∶20)

图七三 板瓦(2017HSYK采∶21)

3.石器

磨盘 1件。2017HSYK∶41,残块,灰砂岩质,正面存两组斜向相对的平行堑刻线纹,堑纹宽约0.4厘米,较浅,间距1.5厘米左右。残块长25、宽12、厚4厘米(图八〇,8)。

磨石 1件。2017HSYK采∶19,残断,细灰砂岩质,双面及两侧边有磨痕,中段已磨薄。残长10、宽8~9、厚0.5~1厘米(图七四;图八〇,6)。

图七四 磨石(2017HSYK采∶19)

4.窑具

火照 1件。2017HSYK采∶36,残断。沙质瓷胎,捏成,表面浅黄色,中间浅灰色。残长7.2、直径3厘米(图七五;图八〇,3)。

图七五 火照(2017HSYK采∶36)

匣钵盖 粗瓷胎质,轮制,圆饼形,上面略小,中间有沙圈,沙圈以外的部分有窑汗。分两型。

A型:上下两面皆为平面。共采集4件残件。2017HSKY2∶3,直径23.6厘米,厚2.6厘米。沙圈直径17厘米(图七六;图八〇,4)。

图七六 匣钵盖(2017HSKY2∶3)

B型:上面内凹下面外凸。共采集7件。2017HSKY2∶4,上面自边缘内凹深1厘米,底面沾有沙圈。四周有窑汗。直径27、厚2.8厘米(图七七;图八〇,5)。

图七七 匣钵盖(2017HSKY2∶4)

匣钵 20件。白色粗瓷土制,圆桶形,一端开口,一端有底。有轮制弦纹。数量较大。直壁,平底,钵壁近底部有3个等距的圆孔。口沿部有釉,底部沾有一层细沙,底中间有垫饼装烧痕。有的口微敛、壁略鼓,推测为变形所致。匣钵高矮、大小各不相同,2017HSYK∶18,底径24.8、口径25.6、高23、壁厚1.8、底厚4厘米,孔径2厘米(图七八;图八〇,9)。

图七八 匣钵(2017HSKY∶18)

支烧具 1件。壁较厚,中空,底部尖凸,壁上无孔。2017HSYK采∶34,底径16.5、残高11.2、壁厚3、底厚2厘米。外壁近底部有向下抓提的4个指窝。外底有较小匣钵叠烧粘连痕(图七九;图八〇,7)。

图八〇 苏峪口窑址采集窑具、板瓦

四、装烧工艺

宁夏贺兰山东麓3处瓷窑址周围均有煤矿,应以煤为燃料,器物使用匣钵装烧,器物之间为涩圈叠烧,匣钵底部覆一层细沙,其上装烧器物,最下层器物底部垫有垫饼,以上器物依次叠压在涩圈上,最上层器物可施满釉。常见叠烧器物为碗、盘等广口器,叠烧3~8件不等,大多为同型器物叠烧,亦有碗盘叠烧者。白瓷板瓦为竖立排烧,底部垫以垫条,瓦与匣钵、瓦与瓦之间以泥球间隔。窑内常常以多个匣钵叠烧,匣钵之间以泥片固定。匣钵变形或倒塌,是烧造失败的主要原因。烧窑失败的情况有倒塌损毁、器物变形或粘连、蹿烟变色、窑汗附着等。

五、窑址时代与性质

目前,已知的西夏瓷窑址分别有宁夏灵武磁窑堡窑与回民巷窑、银川缸瓷井窑和武威塔尔湾窑, 磁窑堡窑出土多座窑炉及大量剔花扁壶、经瓶、瓷铃、秃发人像、碗、盘等①;回民巷窑发现2座窑炉及2000多件文物,出土瓷器以白、青、黑釉盘碗为主②;缸瓷井窑位于西夏陵东侧,主要为西夏陵建造烧制建筑构件③。甘肃武威塔尔湾窑发现有大瓮、扁壶、碗、盘等,还发现了“光定四年四月卅日”墨书款纪年瓷, 装饰技法有印花、刻花、剔刻花与白釉褐彩等④。以上4处窑址的发现使西夏瓷器的研究有了较深的发展,引起了对西夏官窑遗址的讨论。

通过对比贺兰山3处瓷窑址标本器物形制及材质,发现此3处瓷窑址产品与西夏陵、贺兰山地区的西夏离宫遗址等区域出土的精细白瓷基本一致,其中高圈足的碗,无论是器物形制,还是釉色,均与湖田窑的接近⑤,同时在宋辽金的纪年墓中也出土了相似的器物形制⑥,时代在北宋晚期(西夏早期偏晚)。而与灵武窑、回民巷窑、塔尔湾窑白釉瓷区别较大,胎釉精细程度要高于以上三窑,很可能是西夏宫府文思院管理的窑场,尤其是苏峪口瓷窑址,规模较大,据此推测,此处瓷窑址应为西夏时期专为皇室烧造瓷器的御窑遗址,这对研究中国古代陶瓷史及西夏手工业发展具有重要意义。

宁夏地区宋金时期最著名的是灵武窑,产品的胎呈灰或灰黑胎,胎质较粗,釉为化妆土白釉和黑釉,器物形制包括扁壶、棒槌状的梅瓶,流行粗刻花装饰,具有浓郁的草原粗犷豪放的风格。而贺兰山东麓3处瓷窑址的产品主要为不施化妆土的精细白瓷,基本不见纹饰装饰,以造型与釉色取胜,其文化面貌与审美迥异灵武窑,亦与北方地区的定窑等白瓷窑场有巨大差异,是一个全新的窑业类型。

附记:本次考古调查领队为朱存世,参与调查人员有宁夏回族自治区文物考古研究所柴平平、白婷婷、王静竹,技工李万利、吕强;器物照片由边东冬拍摄;器物线图由徐永江绘制;遗址照片由柴平平拍摄;遗址正影像图由陕西十月文物保护有限公司绘制。

执笔:朱存世 柴平平 白婷婷

注 释:

① 中国社会科学院考古研究所编著:《宁夏灵武窑发掘报告》,中国大百科全书出版社1995年。

② 宁夏回族自治区文物考古研究所、灵武市文物管理所:《宁夏灵武市回民巷西夏窑址的发掘》,《考古》2002年第8期。

③ 宁夏回族自治区博物馆:《银川缸瓷井窑西夏窑址》,《文物》1978年第1期。

④ 王琦:《甘肃武威塔儿湾遗址出土西夏瓷器初探》,《文物天地》2019年第3期。

⑤ 江西省文物考古研究所:《江西湖田窑址H区发掘简报》,《考古》2000年第12期。

⑥ 刘涛:《宋辽金纪年瓷器》,文物出版社2004年,第106页。