引玉铸魂:鲁迅在20世纪30年代的外国版画求索、购藏与传播

蒋 英 黄心语

(1,2.上海大学 上海美术学院,上海 200444)

引进与传播外国版画是鲁迅晚年定居上海后的重要工作。目前学界有关鲁迅收藏外国版画的研究,主要集中在倡导木刻运动、培养革命美术人才等方面,而对其为何重点引进德俄版画,如何在白色恐怖下购藏与传播德俄版画,以及这些被贴上革命标签的外国版画在近现代西画东渐、洋画运动等方面的多重意义尚未展开充分研究。本文从求索、引进与传播的角度,结合鲁迅定居上海初期白色恐怖的政治氛围与他对苏联文艺观的认知,分析其大量购藏德俄版画的原因,以及他充分利用租界特殊的文化环境购藏与传播德俄版画的策略与影响。鲁迅对外国版画的收藏与传播,不仅实现了他“扩大战线,培养出大群的新的战士”的人才战略目标,也极大地丰富了轰轰烈烈的洋画运动。鲁迅主导的这次影响巨大的第二轮版画东渐是西画东渐中不容忽略的华丽篇章。

一、引入世界上灿烂的新作

(一)木刻价值的新发现

20世纪二三十年代,内忧外患日益加剧的形势下,文艺界围绕如何艺术救国形成了诸多思潮,艺术家是躲进象牙塔继续为艺术而艺术,还是关注社会现实,救民族于危亡,已是他们不得不面对的现实问题。

当时上海许多艺术家在强调艺术自主的立场上要求艺术家首先专注于艺术本身的发展逻辑,先磨炼技法,再表明政治立场。他们通过模仿塞尚、凡·高、毕加索、马蒂斯等西方现代主义艺术大师,在中国艺术界掀起了现代主义艺术的狂澜,决澜社堪称他们的代表。而与决澜社几乎同期成立的上海一八艺社、春地画会、MK木刻研究会等则在中国左翼美术家联盟的领导下,主张用艺术唤醒民众,救亡图存。左翼美术的发展也非常注重借鉴国外美术的优秀成果。左翼文艺旗手鲁迅主张对外来文化采用“拿来主义”,他的文艺观对左翼美术的发展起到了非常重要的引领作用。

1927年“四一二”反革命政变后,国共两党第一次合作失败,党派冲突与阶级矛盾异常尖锐,迫使左派人士清醒地意识到“对于旧社会和旧势力的斗争,必须坚决,持久不断,而且注重实力”[1]26。为了更好地宣传革命,需要从国外引进反映革命斗争的文艺作品。同时,为了扩大战线,须在现代主义艺术流派之外另觅能为工农服务的刚健质朴的新美术。

比较了东欧与西欧的诸艺术流派后,鲁迅发现传统的风景、静物等写实艺术缺乏对社会现实问题的关注,而抽象的西方现代主义艺术超出了大众的审美能力,唯有写实的、反映社会现实的艺术适合当时的中国。19世纪中叶开始在欧洲复兴的木刻版画本来就是大众的艺术,制作简便又省耗费,一版多印,易于流传普及。鲁迅认为,版画正是适合于现代中国的一种艺术,他坚信黑白版画一定能够在中国风靡。而且鲁迅认为,要提高木刻技艺,光看本国人的作品是不行的,因为他们自己还有很多缺点,必须看外国名家之作。为了提高中国的木刻创作水平,他定居上海后开始广泛收集世界各国优秀的版画作品,并陆续编选出版。

(二)鲁迅对苏联文艺观的认知

新文化运动期间,包括鲁迅在内的许多有识之士开始关注苏俄的社会革命与文学艺术,希望从中得到有益的启示。1928年,他就明确指出:“在劳动阶级文学大本营的俄国的文学的理论和实际,于现在的中国,恐怕是不为无益的。”[2]1961934年在答国际文学社提问时鲁迅更是坦言,苏联的成功对他个人的艺术观与文学创作影响非常大。十月革命后,苏联的存在和成功,使他知道这“新的”社会的创造者是无产阶级,明确了自己揭露旧社会的坏处的文化责任。同时他也指出,尽管苏联文艺作品中反映战斗和反映建设的都很有益,但对于当时的中国,还是战斗的作品更为紧要。[3]15

从1930年起鲁迅陆续举办的外国版画展不难发现,这些展览是以德俄版画为主。尽管第一次和第四次展览的名称冠以“世界版画展”和“俄法书籍插画展览会”,但根据许广平和当时观展的木刻青年须白石等人的回忆,这两次展览都以德俄版画为主角。他还将自己收藏的德国版画和苏联版画分别送展1932年的春地画展与1936年的苏联版画展。

尽管鲁迅收藏世界各国版画面广量大,但在他看来,珂勒惠支、麦绥莱勒、阿列克谢耶夫等表现“困苦,饥饿,呼号,挣扎,联合和奋起”等主题的版画才是与他的精神情绪相通的。[4]148鲁迅从珂勒惠支与麦绥莱勒的版画中感受到的是画家表现阶级压迫、人类苦难的人道初心,而苏联版画则引发了他对无产阶级与民族前途等诸多中国社会现实问题的思考。

二、藏品、展品与示范作品

(一)困难重重的海外购藏

鲁迅外国版画的大量收藏得益于近现代上海中西交融的便利文化环境,他的许多文艺类图书都购自外侨经营的书店。好友内山完造的书店是他光顾最多的书店,他不仅在此购买了大量革命文艺理论类书籍,还购买了《版画的创作方法》《创作版画》《纺织品和版画》《新木刻》《创作版画集》等与木刻创作技法有关的图书。鲁迅也委托上海的书店帮他从国外代购图书和画集。鲁迅还广泛发动朋友和在国外的留学生帮他收集版画作品与画集。其中徐诗荃和曹靖华是他在海外的主要帮手。①徐诗荃、曹靖华之外,季志仁、孟十还、王方仁和李霁野等也代鲁迅收集插图文艺作品。鲁迅非常喜爱的阿庚编《死魂灵百图》和法国木刻家凯亥勒木刻插图《苔丝》分别是孟十还和王方仁代购的。而季志仁则主要代购法国精美的带插图文学著作。

徐诗荃在复旦大学西洋文学系就读期间,因投稿《语丝》而结识鲁迅。他在1929年至1932年留学德国海德堡大学期间为鲁迅购买了大量欧洲图书和版画作品集。徐诗荃代购的品类大体可分为三种:第一种是名画家作品集如《格罗斯画集》《德国近时版画家》《卡尔·蒂尔曼版画》《玛瑟瑞木刻选集》《呼唤》《纺织工人起义》《母与子》《凯绥·珂勒惠支作品集》《凯绥·珂勒惠支画帖》及麦绥莱勒所作木刻集《太阳》等。第二种是带木刻插图的书籍,如塔尔曼作的《大教堂》《耶稣受难》,马修廷的《木刻上的美洲》《波斯勋章和别的奇闻》等。第三种是最珍贵的艺术家作品。徐诗荃约为鲁迅购得德国版画31幅,主要有卡尔·梅斐尔德刻的《你的姐妹》和《士敏土》木刻插画,以及其他德国版画家的作品《太阳》《战地》《作书之豫言者》《蝶与鸟》《梭格拉第像》等。徐诗荃不仅为鲁迅代购德国的美术图书,还代为选购了许多鲁迅感兴趣的俄国文艺作品。但为鲁迅代购苏俄图书和作品最多的首推曹靖华。

新文化运动时期,曹靖华因参加学生爱国运动被中国社会主义青年团派往莫斯科东方大学学习,回国后参加鲁迅主持的未名社,也是深受鲁迅信赖的进步青年。1927年至1933年,他在莫斯科期间为鲁迅购买了大量苏联文艺理论书籍与版画作品。曹靖华帮鲁迅联系苏联的木刻家并收集其作品。相比昂贵的西欧名家木刻作品,苏联名家的木刻作品非常价廉物美。在曹靖华帮鲁迅换购的100余幅木刻版画中,原拓版画有近50幅之多,其中单幅的主要有毕斯凯莱夫《铁流图》(图1)等17幅,克拉甫兼珂的《第聂伯水闸》等16幅,法复尔斯基的木刻原拓6幅;插画木刻则主要有《死魂灵》《城与年》等小说木刻插图。

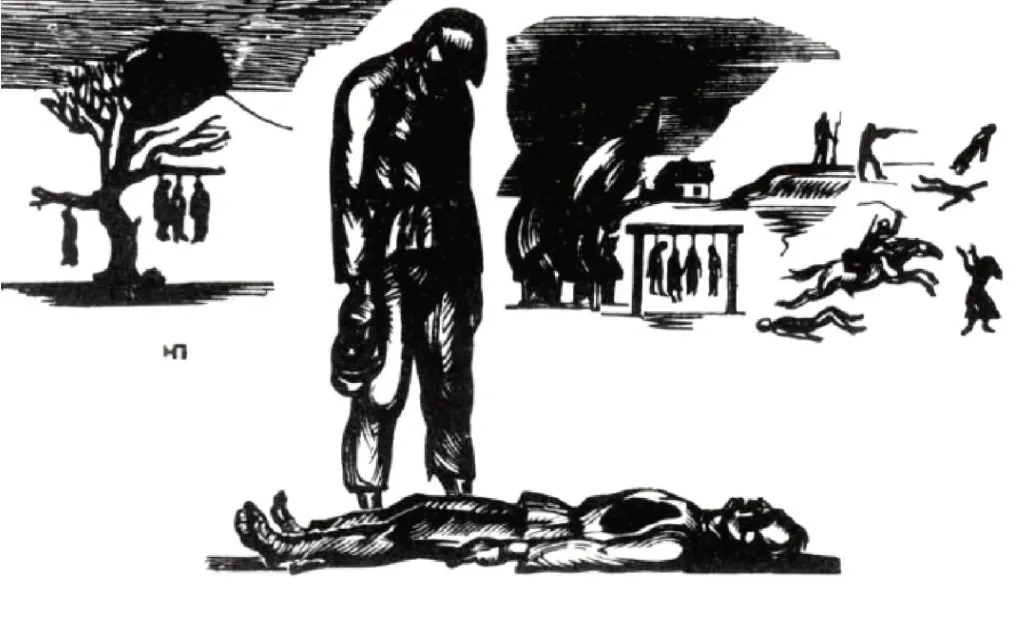

图1 毕斯凯莱夫《铁流图》,木刻原拓

文学青年之外,鲁迅的版画收藏也得到国际友人的大力支持。美国著名记者史沫特莱和斯诺、苏联文艺评论家艾丁格尔、苏联塔斯社记者乐芬、日本友人增田涉和山本夫人等都曾帮他收集国外文艺著作、版画作品与美术图片。其中史沫特莱的帮助尤其重要,正是通过她,鲁迅成功购入德国著名版画家珂勒惠支的10幅版画原拓,其中《织工的反抗》6幅,《农民战争》4幅。

鲜为人知的是,与德国版画的购藏不同,鲁迅购藏苏联版画一波三折。他开始定居上海的1927年10月,正值“四一二”反革命政变后满城白色恐怖之时。1934年,鲁迅翻译的《艺术论》和《文艺政策》被国民党中央党部列为禁书。他与曹靖华及苏联艺术家的书信往来也被当局监控。苏联寄来的图集上常印上“淞沪警备司令部邮政检查委员会验讫”,书中列宁像之类的敏感图片不翼而飞,而他寄往苏联用以换购苏联版画的宣纸也常遭邮局没收。[5]268-269

(二)展品兼示范作品

与普通的美术收藏家不同,鲁迅除了将外国版画收藏用于出版著作时丰富插图和协调编排②许广平回忆鲁迅购藏国外版画的起因是编《奔流》时需要很丰富的插图,无处可借的情况下,开始订购外国美术书籍和木刻作品。之外,还用于出版画集、举办展览,将其介绍给国人尤其是进步美术青年,以便扩大战线,培养出大量新战士。[1]27-29

鲁迅在上海过着潜居生活,到公共场合是很危险的。鲁迅得以成功举办外国版画展,得益于国际友人的帮助以及他充分利用上海的特殊文化环境对展览所作的精心策划。

对鲁迅办展支持力度最大的当数好友内山完造,③内山书店先后的经营场所上海北四川路魏盛里169号和施高塔路11号都离鲁迅寓所很近。鲁迅发起木刻运动后,内山书店曾专设美术书刊柜台并兼营木刻工具,他出版的画册由内山书店经营,他与各地美术青年的联络工作也由内山书店代理。1930年的第一次世界版画展就是在他的建议和协助下举办的。1933年的德俄版画展与俄法书籍插画展览会也都是鲁迅与内山完造共同筹备。第三国际成员、侨居上海的德国人汉堡嘉夫人则出面主办了由鲁迅提供展品的德国作家版画展。

国际友人的协办或出面主办,一方面使得鲁迅可以尽量减少公开露面,另一方面也可争取到相对安全的展览场地。鲁迅在展品的内容选择与展陈方式上也做了一些巧妙的处理。尽管他主要为了展示德俄具有抗争精神的版画,但为了安全起见,他大量掺入其他国家的版画作品,并确保一定数量的静物与风景画。珂勒惠支和苏联版画家反映革命斗争的作品被分散在不同房间,使展会凝重的气氛压力得以减轻,便于瞒过国民党的检查。[6]50

为了增强观摩效果,每次举办外国版画展鲁迅都会亲临展览现场,跟木刻青年耐心讲解作品。据刘岘回忆,1933年的德俄版画展期间,“先生真是忙透了,不仅要向木刻青年们说明作品的内容和技术的高低,还要回答木刻青年提出的问题”[7]111。他“谈到某一国家的版画艺术的特点;也谈到学习艺术要广泛吸收、妥善采用,在保存地方色彩的前提下,必须发挥个人风格等许多问题。他频频以具体作品做例子来证实他的话”[7]112。展览使鲁迅购买的外国版画由藏品变成了展品,鲁迅的现场讲解则使展品变成了示范作品,展厅也变成了木刻课堂和他扩大战线、结交木刻青年的交流平台(图2)。

图2 1936年10月8日,鲁迅与黄新波、曹白、白危、陈烟桥等木刻青年在第二回全国木刻流动展览会上

安全起见,鲁迅举办的国外版画展多是在较隐秘的状态下小规模进行,展期一般只安排两天,展品数量也多控制在几十幅。由于展会不在主流媒体上大肆宣传,观众人数相对较少,但为了让热心木刻的美术青年有机会观摩学习,鲁迅尽可能通过口头或书信提醒他们观展。苏联版画展前夕,鲁迅在致郑野夫信中提醒道:“二十日起,上海要开苏联版画展览会,其中木刻不少,于中国木刻家大有益处,我希望先生和朋友们去看看”[8]30。

(三)编选精印的版画范本

考虑到传播的时效与受众的面广,择机展览之外,鲁迅主要将珍藏的外国版画选编出版或发表在《北斗》这类左翼文艺期刊上,供木刻青年参考学习。许多美术青年就是因为受进步期刊上的木刻插图影响而走上木刻创作的艺术道路。

1931年举办木刻讲习会时,鲁迅每天提着一包版画书籍和版画图版来到讲习会,把它们给学员们传阅,使他们扩大眼界。[7]80为了让更多的美术青年获得可资参考的美术书刊,减轻他们的经济负担,鲁迅认为应“于精印本外,别制一种廉价本,前者以榨取有钱或藏书者之钱,后者则以减轻学生之负担并助其研究”[9]21,因为“在中国印刷,每本《引玉集》是可以不到二元(相当于现在人民币77元),这样价格较廉,学生也买得起”[10]72。

编选出版的版画集对于没有机会鉴赏原作的美术青年确实是了解外国版画的一种较好的替代品。但在对图书印刷质量要求非常高的鲁迅看来,受限于当时中国的印刷技术,许多画集难以让读者体味原作的艺术韵味。他对良友图书公司出版的《一个人的受难》和《苏联版画集》都不太满意,在致赵家壁的信中直言不讳地指出:“普及本木刻(即木刻连环画《一个人的受难》)随便看看固可,倘中国木刻者以此为范本,是要上当的”[11]146,而在跟曹白的信中抱怨良友图书公司编印的《苏联版画集》印刷糟糕,感叹“我们这里竟有人将苏联的艺术糟蹋到这么一个程度”[12]122。书局印的画集大多偷工减料,与原拓版画相差甚远,不能作为学习的范本,青年学生又难以承受精美画集的费用,鲁迅便常常自己出资编印画集,特别是他认为可供木刻青年学习的优秀作品。如《士敏土之图》《引玉集》和《凯绥·珂勒惠支版画选集》都是珂罗版精印,其中《引玉集》还交由日本洪洋社印了300部,以便让更多的青年有机会观摩研究国外版画精品,“采用外国的良规,加以发挥,使我们的作品更加丰满”[13]引言。

三、版画购藏与传播的多重意义

(一)洋画运动的另一面

陈抱一在《洋画运动过程略记》中回忆道:“1933—1936年之期间,(除了上述的画展之外),上海还有各种绘画展览会。我尚能记起的,例如女作家潘玉良的绘画展;倪贻德个展;张弦氏遗作展;苏联版画美术展;以及其他的跟着洋画运动而兴起的漫画、木刻的各种展览会等。”[14]227在油画家陈抱一看来,20世纪30年代兴起的木刻展览也是洋画运动的重要组成部分。然而,目前有关洋画运动和新兴木刻这两个领域的研究基本处于各自为政、平行推进的状态,前者多以油画为主,重点梳理研究美术学校与艺术社团对现代主义艺术在中国的传播与发展的影响,基本不涉及木刻与其他画种;后者多关注革命美术的宣传与木刻人才的培养,对新兴木刻运动促进木刻本体艺术的发展及其参与现代主义艺术在中国的传播则较少研究。

鲁迅购藏的外国版画风格多样,他极力向进步青年推荐的是其中反映战争苦难的德俄版画。江丰、胡一川、陈烟桥、陈铁耕、黄新波、张望等早期追随鲁迅学习木刻的进步青年主要来自上海美专、新华艺专、白鹅绘画补习学校、国立杭州艺专,当时沪杭两地学校师生的艺术创作多偏向西方现代主义艺术风格。这些作品大量借鉴表现主义的艺术语言,创作出《负伤的头》(图3)、《到前线去》等极具现代主义艺术风格的木刻佳作。

图3 MK木刻研究会成员张望于1934年创作的木刻作品《负伤的头》

与老师们一样,这些美术学校的进步青年积极组织木刻社团,定期举办展览,并出版木刻画集。以存在时间较长、影响较大的上海美专MK木刻研究会为例,该研究会存在期间,每半年举办一次木刻展览,共举办过四次展览。20世纪30年代在上海公开展览并影响较大的木刻展览还有在八仙桥青年会举办的春地画展、第二回全国木刻流动展览会,以及在中华学艺社举办的全国木刻联合展览会,等等。这些展览中的木刻作品大多是现代主义艺术风格。

从第二回全国木刻流动展览会的参展作品可知,远在广东市立美术学校的现代版画会的成员,受鲁迅选编刊发的德俄版画以及关良、谭华牧、李桦等西画老师影响,也是以西方现代主义艺术风格为主。

这些在大江南北流动展览、广为传播的新兴木刻,无论从数量、质量还是从社会影响力与历史贡献等方面考量,都是推动现代主义艺术在中国传播与发展的重要力量,是洋画运动的重要组成部分。

(二)第二轮版画东渐

鲁迅购藏国外版画的另一重意义在于他采取“拿来主义”的学习态度,大量引进西方版画,形成明清以来版画东渐的第二个高潮。

明清时期铜版画随传教士进入中国,只对宫廷画家、民间画工及少量肖像画家产生影响。与第一次被动的版画东渐影响甚微不同,20世纪30年代通过鲁迅、叶灵凤等文艺家译介传入中国的西方版画,催生了中国的新兴木刻运动。

经过抗日战争与解放战争的洗礼,新兴木刻从黄浦江畔模仿西方版画的“德国风”,逐步发展成黄土高原气息浓厚的“延安风”。学界普遍认为促成这一风格转变的根本原因在于艺术家受到了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》影响,而木刻青年艺术风格的转变,早在奔赴延安之前就已开始。

鲁迅在向进步青年介绍德俄版画、激发他们抗争意识的同时,就已清醒地认识到,造型夸张、主题沉重、画面阴郁的表现主义艺术在革命宣传时必定会面临中国观众的接受问题。因此,他在给木刻青年的信件中反复就题材选择、木刻技法与艺术风格等方面给出具体的指导意见。

题材方面,鲁迅认为,如果作者的社会阅历不深、观察不够,就无法创作出伟大的艺术品。他在给李桦的信中告诫道:“书斋外面是应该走出去的,倘不在什么(战斗)旋涡中,那么,只表现些所见的平常的社会状态也好。”[15]372他语重心长地跟罗清桢、何白涛等说明反映身边真实的社会场景与生活的重要性,劝广东的木刻青年多创作具有地方色彩的作品。

相比题材,木刻青年的技法是鲁迅牵挂最多的。他多次强调缺乏技巧修养是初学者最大的问题,并直言:“我看木刻成绩,这一门(人物)却最坏,这就因为蔑视技术,缺少基础工夫之故,这样下去,木刻的发展倒要受害的。”[16]483他提醒罗清桢、陈烟桥和何白涛在创作时注意人物造型的准确性,以免造成畸形,使人物显得只有暴力而无智识[17]64,德国木刻家的夸张变形,只可偶一为之,不可常用[18]518。

至于如何提高木刻技艺,鲁迅认为木刻青年须在题材与技法上磨炼之外,可以采用外国的构图和刻法,不必问是西洋风或中国风,只在乎观看者能否看懂,从而采用合宜者。[19]54他同时强调,构图也应该参考中国旧木刻的模样,尽量使人物显出中国人的特点,使观者一看便知道这是中国人和中国事。[18]518

在给李桦的信中,鲁迅称赞他的《春郊小景集》《罗浮集》最好,是为宋元以来的文人山水画所涵养的结果,但也提醒他,《老渔父》还未完全脱离19世纪末德国桥梁派影响,东西方艺术风格尚未能调和,建议取汉人石刻入木刻,或可另辟新境界。[20]539他还建议何白涛向汉画像石学习,提醒陈烟桥注意古今名画,留意其中可以借鉴的地方。[19]54

在倡导艺术家走进生活、反映社会问题、学习国外版画的同时,借鉴本国优秀的传统艺术方面,鲁迅对木刻青年的艺术指导思想与《在延安文艺座谈会上的讲话》精神高度一致,为木刻青年在延安的风格转变打下了思想基础。(图4)

图4 上海一八艺社成员江丰于1944年在延安创作的木刻版画《清算斗争》④图片来源:图1,鲁迅编《引玉集》,三闲书屋,1935年,第8页;图2,王雁主编,王凌雁、魏雪英翻译《沙飞摄影全集》,长城出版社,2005年,第37页;图3,王观泉《鲁迅与美术》,上海人民美术出版社,1979年,第117页;图4,邹雅、李平凡编《解放区木刻》,人民美术出版社,1962年,第44页。

值得强调的是,与第一次版画东渐是被动地单向输入不同,由鲁迅主导的第二次版画东渐不仅改变了中国千年来木刻版画的生产方式,催生了刻绘合一的新兴木刻,而且在鲁迅的引领下,木刻艺术很快走出国门,展开了国际交流。通过展览等途径,英、法、美、苏等国的友好人士大量收藏来自中国的新兴木刻。这些反映中国社会现实问题的木刻版画,增进了西方世界对当时中国的理解与支持。