有机更新,绿色发展*

——中国环境科学研究院园区发展规划及设计实践

黄雅如 李东哲 HUANG Yaru LI Dongzhe

基于中国环境科学研究院园区场地现状,分析实验室建筑特征及园区发展模式,运用“有机更新”理论,提出“三环”规划理念,从建筑改造、场地风环境模拟、容积率、市政配套设施及项目实施5 个方面,延续生态、空间、环境、文化等历史印记,满足园区功能发展需求,推动改造项目落地,实现园区的更新和发展。

有机更新;园区规划;建筑改造

0 引言

中国环境科学研究院(以下简称“中国环科院”)位于北京市朝阳区安外北苑大羊坊8号院,既是中华人民共和国生态环境部直属的综合性环境科研机构,又是我国环境科技创新和环境管理决策方面的重要技术支撑单位。近年来,园区发展滞后,存在办公与模拟实验空间不足、公共服务设施分布凌乱、信息化水平落后、现有办公和实验条件与国家级大院的称号不相匹配等问题,故“十三五”规划提出园区发展更新的目标和要求。

1 场地现状

中国环科院于1978年成立,选址建设可追溯到20世纪80—90年代。通过分析卫星图可知,截至2003年,园区已完成初步建设,科研实验办公区、后勤服务区、公寓宿舍区、公共绿地区等功能分区基本形成,周边土地处于待开发状态。随着北京地铁5号线立水桥南站的施工,中国环科院周边开始了大规模土地开发建设,而其自身的建设相对迟缓,规划布局无太大变化,新建建筑较少。

2 规划思路

有机更新是吴良镛院士提出的城市规划理论,即从城市到建筑,从整体到局部,如同生物体有机联系、和谐共处。同时,在可持续发展的基础上探求城市的更新发展,不断提高城市规划质量,使城市改造区的环境与城市整体环境相一致。绿色发展则是尊重顺应时代技术发展、功能更新改造的需求,引入可持续绿色技术,赋予园区新的生命力与价值。

2.1 实验室建筑分析

中国环科院主要包含基础研究、应用研究、技术服务三大类业务,实验室建筑作为其重点建筑,大气、水、土壤、固体废弃物等类型实验室承载了主要业务科研任务,故成为规划重点考虑的建筑。

通过调研将实验室建筑分为三大类:通用实验室、特色实验室、临时实验室。其中通用实验室规模最大,为集中建设的建筑,部分为实验室+办公室的科研模式,建筑密度、容积率较高,未来可统一管理,集中高效承担通用类试验任务。特色实验室一般为国家重点科研项目配套实验室,专业特色突出,多为量身定制的低密度建筑,部分建筑为国外整体援建,其外形特点突出,具有科研和文化双重价值。临时实验室为小型实验室,满足短期特殊实验使用,故为临时性建筑,具有灵活性强、可功能转换、可拆卸、可回收、利用率高等特点。此外,土壤、固体废弃物等场地实验室零散地分布于中心绿地(见图1)。

1 实验室分布

2.2 “三环”规划

在实验室+办公室的科研模式的推动下,中国环科院兴建了实验室、办公室等建筑,逐步完善后勤、生活等配套设施。30年的建设发展因缺乏统一规划,出现容积率偏低、功能混杂,配套设施不足等问题,故此建设发展模式无法适应时代发展需求。

本次规划需尊重中国环科院的发展历史和规划格局;改建不适应园区、社会、生活一体化的区域,使其繁荣发展。通过梳理园区用地与现状建筑,紧扣发展目标,提出“三环”规划理念:内环、中环、外环,其主题分别为“环境核”“实验室公园”“环保城”,旨在有序管理园区用地,采用继承、改造、新建的设计手法,实现对建筑等客观存在实体的改造,延续各种生态环境、空间环境、文化环境等,保存历史印记和满足功能使用的平衡,进而实现园区的有机更新(见图2,3)。

2 规划结构

3 园区现状3a主办公楼3b重点实验室3c露天试验设备

2.2.1 内环:环境核

规划内环以原有中心绿地为核心,在保留中心绿地的基础上,挖掘历史特征和环境要素,强化景观环境设计,增设开放共享的活力空间,创造宜人的园区环境。同时提升环境生态价值,引入海绵城市、太阳能等绿色生态技术,有序组织土壤、固体废弃物等场地实验室用地,分区布置临时实验室,将中心绿地升级打造为“环境科学园地”,彰显中国环科院的环境科研气质,成为园区规划“环境核”。

2.2.2 中环:实验室公园

规划中环以特色实验室为主题要素,特色实验室建设与国家科研计划密切关联,其建筑密度较低,单个建筑突出,是时代特征与专业特征兼具的实验室建筑群,目前为中国环科院的科研重地。规划重点关注实验室建筑更新与环境融合等问题:①建筑修缮、内部改造,改善实验室使用条件,增设开放共享空间并进行人性化设计,提升实验室建筑品质;②融合建筑与周边场地关系,保留建筑和场地的历史特征,引入外部活力空间和特色交流宣传场地,形成建筑与周边环境融合的“实验室公园”,成为中国环科院园区规划景观的亮点。同时,完善用地布局,规划预留特色实验室用地,新建现代化一流的国家重点实验室,使其成为中国环科院建筑与科研的双标杆。

2.2.3 外环:环保城

在立水桥南站地铁站建设的推动下,中国环科院周边逐步建设成为高密度现代生活社区,城市风貌发生了重大改变。同时,中国环科院作为国际一流的科研单位,其科研办公的需求不断提升,为满足该需求,规划结合中国环科院原有主办公楼和主实验楼的建筑布局,以“环保城”为主题打造园区外环空间,重点布置高密度、高容积率、高品质的城市地标建筑,满足科研办公需求,提升城市界面及天际线形象。

3 规划方案

通过多轮技术调研,提出2个原则:①规划确定发展策略与长期目标,落地时坚守原则和逻辑,保持一致的价值判断;②重点解决实际问题,采用务实、多样化手法,提升建筑品质,并“微创”式改善周边环境,实现规划渐次落地。

3.1 建筑改造

截至2008年,基本完成园区建筑建设,建筑层数为1~10层,结构形式包括砖混结构、钢筋混凝土结构及钢结构,建筑功能包括办公、科研、住宅、配套设施等。通过分析其自身条件、使用功能及文化价值,基本确定内环拆除临时建筑,恢复“环境核”生态品质,同时保留特色景观(水塔),增加景观小品,提升园区人文环境品质。中环以保留重点实验室建筑为主,以打造“实验室公园”为目标,逐次改造。外环清理拆除临时建筑与存在安全隐患的建筑,未来集中新建科研办公建筑(见图4)。

4 园区建筑改造布局

3.2 场地风环境模拟

风环境直接影响场地微气候、人体活动及植物生长。可采用模拟技术优化园区规划布局,改善场地风环境,打造舒适的室外空间。可从夏季、冬季出发,分别模拟高1.5,10.0,15.0m的风速迹线,得出夏季、冬季风速云图和风速矢量图,模拟分析得出场地风速分布情况、污染物不易排除的涡流区、人体活动不利的冬季风速超标区,为园区规划布局优化提供支持。

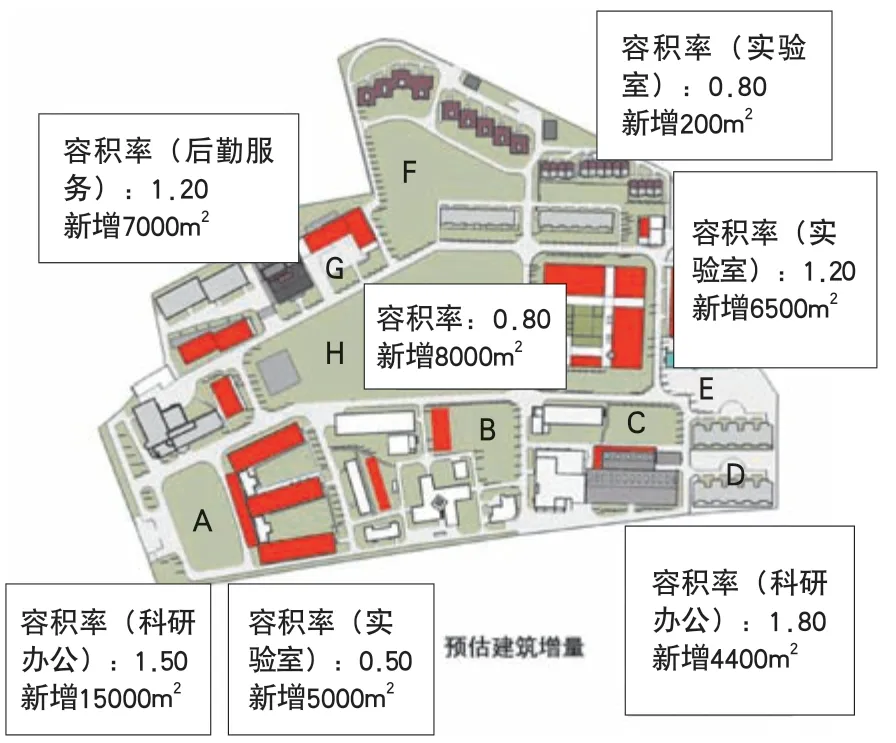

3.3 容积率

中国环科院原有建筑总面积11.90万m2,容积率为0.83。根据园区用地规划,中国环科院最终容积率可达1.80,其中,科研办公容积率为1.50~1.80,原有实验室容积率为0.50,预留新增实验室容积率为0.80~1.20,后勤服务容积率为1.20,规划新增面积约5万m2。

按照发展原则,对原有功能分区进行调整,梳理“实验室公园”建筑并重新分配用地,保证园区发展秩序。同时,响应环科院发展目标,参考同类型项目的容积率指标,分区块确定用地性质、容积率控制指标,满足科研办公实际需要,并保持容积率指标预留,为有机更新、持续发展留有余量(见图5,6)。

5 园区规划容积率

6 园区规划建筑

3.4 市政配套设施

完善的市政配套设施是保证实验室、办公室正常高效运行的重要条件。受以往发展模式限制,园区市政配套缺乏整体规划、系统配置不合理,同时设备设施落后影响园区的生产、生活。统一规划给水、排水、消防、热力等市政系统站点及管线,保证市政配套规划与建筑规划的一致性。

3.5 项目实施

根据中国环科院年度工作计划,食堂改造、污水实验室改造、风洞实验室改造等项目已列入年度改造计划(见图7,8)。在具体项目中,既要满足使用者的功能需求并保证其充分参与,又要在规划引领下提升建筑与环境品质,同时遵循建筑与环境融合的理念方式,注重人性化空间营造,实现整个园区的渐进式有机更新。

7 污水实验室改造效果

8 风洞实验室改造效果

4 结语

存量时代的高质量更新不再是一蹴而就的大拆大建,而是贯穿规划、设计、建造和运维的全过程更新。有机更新的园区须重视与保留既有条件,协调新功能、新需求及既有环境的关系,多目标、多维度提升园区环境品质。

项目名称:中国环境科学研究院园区发展规划及建筑改造

项目位置:北京市昌平区

建筑面积:约11.9 万m2

设计时间:2017—2020 年

设计单位:中国建筑设计研究院有限公司