SDDC 桩处理大厚度人工填土场地岩土工程勘察与评价

张和平

(山西高原岩土工程勘察设计研究院有限公司,山西 太原 030009)

0 前言

随着我国城市化进程的逐步加快,城市的建设用地也在逐渐由中心向外扩张。对于像太原、兰州这种“山区”城市,外围建设用地多为挖山填沟用地,甚至许多为多年的建筑垃圾和生活垃圾逐步堆积形成的建设用地。这种场地工程地质条件较差,极易引起建筑物和室外场地的不均匀沉降,一般采用强夯或SDDC 桩进行场地处理后再进行工程建设。而对经SDDC 桩处理后场地的二次勘察评价我们研究甚少,本文针对太原某大厚度人工填土场地,从SDDC 桩处理前、后桩间填土的密实性、湿陷性和剪切波速测试等方面进行了对比分析,对其场地性质进行了综合评价。

1 工程概况

1.1 地形地貌

该项目位于太原市东山地区,为典型的黄土丘陵地貌。拟建场地原先为黄土沟谷,沟壑纵横,而且部分沟底有多年废弃的窑洞。该黄土沟平时为附近居民生活垃圾和建筑垃圾的堆场,经多年回填形成现在的堆积地貌。根据该项目的原勘察报告,场地填土厚度最大达到38m。填土成分主要有炉渣、砖块、碎石、生活垃圾、混凝土等建筑垃圾,只有局部区域以粉土为主。

1.2 处理前的地层及主要工程地质问题

1.2.1 根据原勘察报告,拟建场地的主要地层分析

(1)杂填土:黑灰色,松散,由大量炉渣、砖块、碎石、植物腐殖质、生活垃圾、混凝土等建筑垃圾和少量粉土组成,且杂填中的生活垃圾发酵,其中NH4+、Cl-等离子含量较高,堆积年限为0~50 年,堆积方式为人工逐步无序堆积回填。土质松散,极不均匀,工程性质极差[1]。

(2)素填土。褐黄色,以粉土为主,稍湿,稍密,含砖屑、煤屑、白灰等,松散堆积,工程性质较差,探井施工时基本无法刻取原状样,野外现场目测无摇振反应,干强度较低,韧性较低。

(3)湿陷性黄土。褐黄色,稍密,稍湿,物质组成以粉粒为主,包含物虫孔、白色菌丝及姜石颗粒,干强度及韧性低,刀切面粗糙,无光泽反应,野外现场目测无摇振反应,该层土具有湿陷性,湿陷性程度为中等~严重。

(4)其下为原状粉土或粉质黏土,无湿陷性,局部夹砂质成分和薄层粉质黏土。

1.2.2 场地的主要工程地质问题

(1)杂填土的成分没有固定成分,颗粒尺寸悬殊,空隙大小相差较大,回填时间不一,其物理力学性质较为复杂,不仅会引起建筑物和场地的不均匀沉降,而且在自重固结沉降过程中还会使灌注桩桩侧产生负摩阻力,导致灌注桩桩顶一定长度内产生下拉荷载[2]。

(2)场地存在大厚度的湿陷性黄土,湿陷土层最大埋深为自然地面下25.0m,湿陷程度中等~强烈。根据湿陷性评价结果,场地为自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级(中等)~Ⅲ级(严重)。

(3)杂填土较厚区域,场地20m 内等效剪切波速值较低,建筑场地类别为Ⅳ类,建筑抗震非常不利。

1.2.3 场地的处理方式

该场地回填土的成分非常复杂,回填时间不一,厚度差别较大。如采用换填或强夯等处理方式,要不施工困难、成本较高,要不场地处理效果不佳。综合考虑后,该场地设计采用SDDC 桩进行处理。施工时采用5~8t夯锤,SDDC 桩成孔直径1200mm,夯填成桩直径1800mm,桩间距3.0m,等边三角形布桩,桩长根据填土的厚度确定。填料采用素土,分层填入桩孔夯实,每次填料2~3m。

2 勘察目的及勘察方案

2.1 勘察目的

根据原场地的岩土工程勘察报告、本工程的特点及场地处理方式,本次SDDC 桩处理后场地勘察的主要目的如下。

(1)查明SDDC 桩处理前、后桩间填土密实度的变化规律。

(2)查明SDDC 桩处理前、后桩间填土等效剪切波速的变化规律,并对SDDC 桩处理后的场地类别重新做出评价。

(3)查明SDDC 桩处理后桩间杂填土和素填土的湿陷性评价。

2.2 勘察方案

根据以上勘察的主要目的,本次勘察采用钻探取样、探井取样、标准贯入试验、动力触探试验、剪切波速测试、复合地基载荷试验及现场浸水载荷试验等多种手段进行综合勘察与评价。

(1)钻探取样。

钻探取土主要用于查明地层的岩性、地层结构,对于可以取样的素填土和原土进行取样,通过室内试验测试其物理力学性质。钻孔数量按照《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72—2017)中的相关要求布置。

(2)探井取土。

探井取土主要用于查明SDDC 桩处理后桩间素填土的物理力学性质和湿陷系数。并于处理前素填土的孔隙比和湿陷系数进行对比分析。探井数量按照《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)中的相关要求布置。

(3)标准贯入试验。

标准贯入试验主要用以查明SDDC 桩处理后桩间素填土的密实度和均匀性,如外业施工过程时,标准贯入试验困难可改为动力触探试验[3]。

(4)动力触探试验。

动力触探试验主要用以查明SDDC 桩处理后桩间杂填土的密实度和均匀性。

(5)剪切波速测试。

剪切波速测试主要用以查明SDDC 桩处理后桩间土的波速值,其目的为对SDDC 桩处理后场地的场地类别重新做出评价。本次剪切波速测试采用单孔检层法,在钻孔内进行,即钻探终孔后将三分量检波器放入孔内,距孔口1.5m 处放置一长2.7m、宽0.3m、厚0.05m的木板,其上用汽车前轮重压,然后用18 磅大锤水平敲击木板两端使其产生剪切波,经三分量检波器检取振动信号再经放大器放大后,由RSM-SW 型多功能工程检测仪记录并储存实测波形曲线。每2m 一个测点,每个测点左右各测一次,由孔底至孔口顺测。

(6)现场浸水载荷试验。

采用现场浸水载荷试验主要用以查明DDC 桩处理后桩间土的湿陷性。试验采用单线法,试坑尺寸为2.4m×2.4m×0.5m,试坑四周开挖0.3m 深槽,然后采用砖砌法砌起护壁,护壁高0.8m,周围在不同标高做好标记或沉降标,承压板底面下应铺10~15mm 厚度的中、粗砂找平,在试坑尺寸内承压板四周铺设约3~5cm 厚的碎石或粗砂。分级加压,加载至规定压力下沉稳定后,向试坑内浸水至饱和,附加下沉稳定后,试验终止[4]。

3 处理后场地岩土工程综合分析评价

3.1 SDDC 桩挤密处理后桩间杂填土的密实性

根据原勘察报告,SDDC 桩处理前,场地内杂填土层的动探击数修正击数为3~12 击;SDDC 桩挤密处理后,桩间杂填土层动探击数修正值为3~15.3 击。根据每米击数统计值对比,桩间杂填土层动探击数修正击数为处理前动探击数修正值的1.01~1.83 倍。

根据桩长深度范围内重型圆锥动力触探试验击数修正值对比,桩间杂填土层动探击数修正值平均值为处理前动探击数修正值平均值的1.37 倍。

3.2 SDDC 桩挤密处理后桩间素填土的密实性

根据原勘察报告,SDDC 桩处理前,该区域素填土层的标贯击数实测值为2~13 击;SDDC 桩挤密处理后,桩间素填土标贯击数实测值为3.4~15.6 击。根据每米击数统计值对比,桩间粉土层标贯标贯击数为处理前标贯击数实测值的1.14~1.58 倍。

根据桩长深度范围内标准贯入试验击数修正值对比,桩间素填土标贯击数实测值平均值为处理前标贯击数实测值平均值的1.29 倍。

3.3 SDDC 桩处理后的场地类别

根据原勘察报告,SDDC 桩处理前,场地20m 内的等效剪切波速值Vse 为113.6~119.2m/s,场地类别为Ⅳ类;经SDDC 桩挤密处理后,场地20m 内的等效剪切波速值Vse 为155.46~179.25m/s,处理后的波速值是处理前的1.21~1.53 倍,场地类别综合判定为Ⅲ类。

通过对SDDC 桩挤密处理前后的剪切波速测试结果对比分析,SDDC 桩挤密处理后桩间土的等效剪切波速值提高明显,对工程抗震有利。

3.4 SDDC 桩挤密处理后桩间杂填土的湿陷性评价

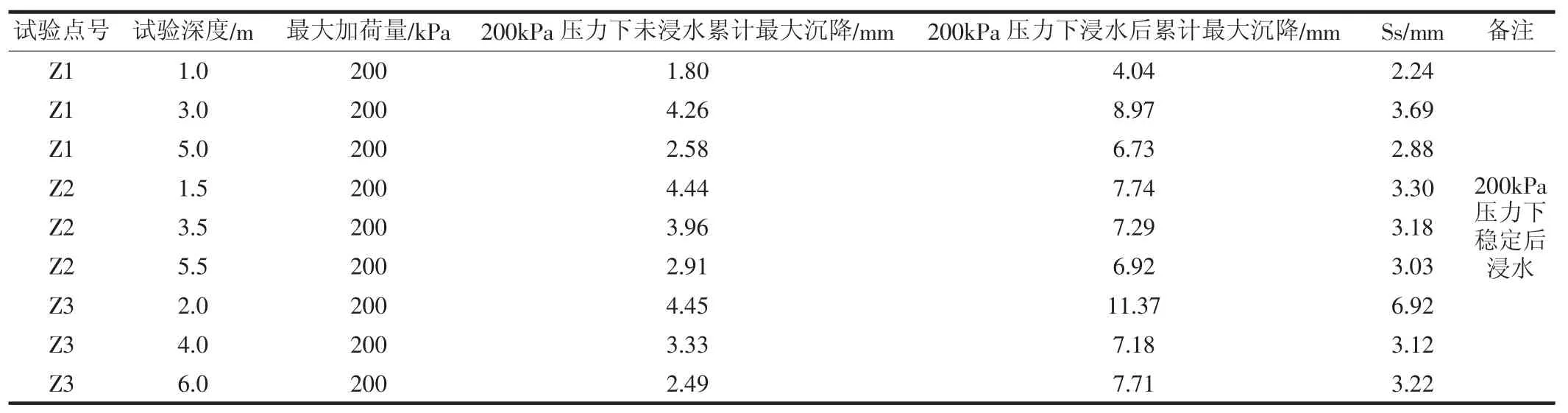

SDDC 桩挤密处理后桩间杂填土的湿陷性评价主要通过现场浸水载荷试验进行评价。本次勘察共做3组单线法浸水试验,每组试验为3 个浅层平板载荷试验。其中:第一组分别在1.0m 深度处、3.0m 深度处、5.0m 深度处进行平板载荷试验;第二组分别在1.5m 深度处、3.5m 深度处、5.5m 深度处进行平板载荷试验;第三组分别在2.0m 深度处、4.0m 深度处、6.0m 深度处进行平板载荷试验。试验时承压板面积为0.5m2(圆形,直径80cm),分级加压,加载至规定压力下沉稳定后,向试坑内浸水至饱和,充分浸水,最终得出浸水载荷试验数据结果如表1 所示。

表1 浸水载荷试验数据分析

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版),当不能取样做室内湿陷性试验时,应采用现场载荷试验确定湿陷性。在200kPa 压力下浸水载荷试验附加湿陷量与承压板直径之比等于或大于0.023的土,应判定为湿陷性土。本次试验均采用单线法,在200kPa 压力下浸水载荷试验附加湿陷量Ss 大于或等于18.4mm 定义为湿陷性土。由上述检测结果可知,SDDC 桩挤密处理后地基土在200kPa 压力下浸水载荷试验附加湿陷量Ss 均小于18.4m。综合考虑,SDDC 桩挤密处理后桩间杂填土不存在湿陷性,处理后场地可按一般场地进行设计。

3.5 SDDC 桩挤密处理后桩间素填土的湿陷性评价

SDDC 桩挤密处理后桩间素填土的湿陷性评价主要通过探井取样和室内黄土的湿陷性试验进行分析评价。本次勘察在SDDC 桩挤密处理后桩间素填土区域共布设6 个取土试样探井,深度10~15m。

根据原勘察报告,SDDC 桩挤密处理前素填土的孔隙比为0.924~1.267,平均值为1.058;自重湿陷系数为0.005~0.034,湿陷系数为0.016~0.089,湿陷起始压力为26~91kPa。整体上分析,湿陷系数、自重湿陷系数随深度增加逐渐变小,湿陷起始压力随深度增加逐渐变大。经过对本次SDDC 桩挤密处理后桩间土的探井取样室内试验结果分析,挤密后桩间素填土的孔隙比为0.560~0.646,平均值为0.603;自重湿陷系数和湿陷系数均小于0.015,SDDC 桩挤密处理后桩间素填土的湿陷性已全部消除[5]。

4 结语

经过对本次大厚度人工填土场地SDDC 桩处理前、后桩间填土的密实性、湿陷性和剪切波速测试几个方面的对比分析,SDDC 桩处理后,场地的岩土工程性质有了明显的改善,有效减小了建筑物地基或场地的工后沉降和不均匀沉降,同时也能够有效减小大厚度填土对建筑物桩基产生的负摩阻力[6]。通过本次研究,对今后大厚度人工填土经SDDC 桩或灰(素)土挤密桩处理后的场地,再次进行岩土工程勘察和评价有一定的指导作用,同时对今后提高大厚度人工填土场地转化为建设用地的利用率有一定的意义。