滴灌的毛管间距和滴头间距对匀播冬小麦光合、干物质积累和产量形成的影响

罗四维 石秀楠 贾永红 张金汕 王凯 李丹丹 王润琪 董艳雪 石书兵

(1 新疆农业大学农学院,830052,新疆乌鲁木齐;2 新疆农业科学院奇台麦类试验站,831800,新疆奇台)

新疆作为我国主要的粮食产区之一,是国家粮食安全的后备基地。2017 年新疆小麦种植面积为117.33 万hm2,占全疆粮食作物总播种面积52%[1]。水源是农业发展的命脉,在农业发展中起着不可替代的重要作用[2],而新疆气候干燥,降雨量少,蒸发量大,是以农业为第一产业的内陆干旱半干旱地区,其农业用水占总用水量的96.64%[3]。滴灌技术作为近年来一种农业用水上先进的节水灌溉技术,目前主要应用在蔬菜、棉花和瓜果等作物上[4-9]。有大量研究[10]表明,它比地面灌溉节水70%~80%,比喷灌节水40%,水分利用率较高,对提高作物产量有显著影响。另外,在滴灌条件下,土壤中养分与水分分布密切相关,从而影响小麦的生长发育。适当缩短滴灌带的供水距离能保持水肥供应充足,减小小麦植株群体的行间长势差异[11]。滴灌量一定时,增大滴灌带间距会出现土壤水分亏缺,不利于远行小麦水分的供应,随着灌浆后期耗水和株间蒸腾的加剧,导致冬小麦光合速率和叶片叶绿素相对含量(SPAD 值)显著下降[12]。在“1 管4 行”和“1 管6 行”滴灌带配置方式发现,随着滴灌带间距的增加,植株干物质积累量和籽粒产量均呈下降趋势[13]。张娜等[14]研究表明,“1 管4 行”分别较“1管5行”和“1 管6行”增产10.97%和37.71%,但“1 管5 行”滴灌带配置方式较“1 管4 行”模式节水450m3/hm2,滴灌带用量减少3334m/hm2,纯利润增加约694 元/hm2,因此“1 管5 行”在农田用水上更具有应用价值。目前,我国通常采用的滴灌带配置方式有3 种,分别是1 管4 行、5 行和6 行,其中,1 管5 行表现最优。袁昌富[15]研究表明,滴头间距越大时,滴头正下方,沙土湿润度不随滴头间距而变化,而滴头连线方向和交汇区的土壤湿润均匀度减小。基于此,关于小麦滴灌带配置的研究,前人研究主要在常规条播种植方式下进行,以滴头间距20cm、毛管间距50cm 铺管方式为主,而关于冬小麦立体匀播种植的滴灌带配置方式鲜有研究。立体匀播能够充分利用有效土地面积和空间,增加苗期的地表覆盖度,相对减少了土壤水分的蒸发,并使单株均匀接受光照,增加了小麦群体的均匀度,从而促进小麦群体光合作用[16]。因此,为进一步探究在立体匀播方式下不同毛管间距和滴头间距对冬小麦光合特性、土壤水分空间分布、干物质积累和产量的影响,本试验设置了2 种滴头间距和5 种毛管间距的配置方式,为新疆匀播冬小麦高产栽培中滴灌带合理配置提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2020-2021 年在新疆农业科学院奇台麦类试验站(89°13'~91°22'E,42°45'~45°29'N)进行,该地为温带大陆性气候,全年平均气温5.5°C,无霜期153d,前茬作物为玉米(一年两熟制),土壤为沙壤土,pH 8.25,供试土壤基本理化性质为全氮2.24g/kg、全磷1.28g/kg、全钾18.08g/kg、有机质含量42.88g/kg、碱解氮128.70mg/kg、有效磷11.40mg/kg、速效钾417mg/kg。

1.2 试验设计

供试小麦品种为新冬22 号,采用双因素试验设计,主区为滴头间距,设置20cm(T1)和30cm(T2)2 个间距,副区为毛管间距,设30cm(D1)、40cm(D2)、50cm(D3)、60cm(D4)和70cm(D5)5 个水平。2020 年9 月30 日播种,2021 年6 月28 日收获,小麦株距为6.67cm。播种方式为人工匀播(采用打孔匀播板固定株距),且按立体匀播机技术原理设计,在前期预试验中,人工匀播和立体匀播机播种得出的效果基本一致。小区面积10m2(2m×5m),3 次重复。基本苗数225 万株/hm2,全生育期滴水量4650m3/hm2,冬前滴水900m3/hm2,剩余水量于春季后滴施8 次,每10d 滴1 次水,各处理滴水量相等,并设置水表和球阀控水,试验地四周设置保护行。播前结合整地深施尿素225kg/hm2和磷酸二铵300kg/hm2,其他田间管理措施同大田。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 叶面积指数(LAI) 于冬小麦拔节期、孕穗期、开花期和灌浆期,各小区选取长势一致小麦15 株,选取毛管带正下方(0)处、两毛管带间距R/4 处(毛管间距1/4 处)和R/2(毛管间距1/2 处)处进行叶面积测定,重复3 次,采用长宽系数法测量绿叶面积,系数为0.83,换算为LAI,取平均值。

1.3.2 SPAD 值 开花期各小区选长势基本一致、同天开花的小麦30 株,选取位置同1.3.1,挂牌标记。使用SPAD-502 型叶绿素仪测定花后0、7、14、21、28d 旗叶SPAD 值,测定时避开叶脉,重复3次,取平均值。

1.3.3 叶片净光合速率(Pn) 选择晴朗无风无云天气在11:00-14:00 对开花期同天开花的小麦30株挂牌标记,各小区选取位置同1.3.1,选用仪器为TPS-2 光合测定仪,在花后0、7、14、21、28d 测定小麦旗叶的Pn,重复3 次,取平均值。

1.3.4 土壤含水量空间分布 采用烘干称重法进行测定,于开花期滴水前和滴水后24h,取样位置同1.3.1,取样分为0~20、20~40、40~60、60~80cm土层,重复3 次,将不同土层土壤迅速装入铝盒称重,记作W1,然后将其放入烘箱80℃烘干至恒重,记W2,铝盒重为W0,土壤含水量W(%)=(W1-W2)/(W2-W0)×100。

1.3.5 干物质积累与分配 于成熟期,各小区小麦植株取样位置同1.3.1。取15 株小麦,将植株分为叶片、茎+叶鞘、颖壳+穗轴和籽粒4 部分,重复3次,放入105℃烘箱中杀青30min,80℃烘干至恒重后称其干重,分别测定各部分的干物质重量。

1.3.6 产量及其构成因素 收获前,各小区选有代表性的1m2测定有效穗数,分别取15 株小麦进行室内考种,取样位置同1.3.1,测定穗粒数和千粒重。各小区实收测产。

1.4 数据处理

用Excel 2013、SigmaPlot 12.5 和SPSS 21.0 统计软件进行数据处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 滴头间距和毛管间距对冬小麦LAI 的影响

由图1 可知,随着生育进程的推进,LAI 呈先升后降的变化趋势,在孕穗期达到最大,灌浆期达到最低。相同毛管间距下,不同生育时期T1 各处理LAI 均高于T2。在孕穗期,T1 随着毛管间距的增大表现为先升后降的趋势,以T1D2 处理最高,较其他处理高0.81%~14.48%,且与T1D3、T1D4和T1D5 处理差异达到显著性水平;T2 随着毛管间距的增大表现为逐渐降低的趋势,以T2D1 处理最高,分别较其他处理高2.12%~13.30%,且与T2D3、T2D4 和T2D5 处理差异达到显著性水平。在灌浆期,T1 与T2 表现规律相同,随着毛管间距的增大均呈先升后降的趋势,以T1D2 和T2D2 处理最高,其中,在T1 下,T1D2 处理分别较其他处理高0.97%~18.02%,且与T1D4 和T1D5 处理差异达到显著性水平;T2 条件下,T2D2 处理较其他处理高1.41%~18.04%,且与T2D3、T2D4 和T2D5 处理差异达到显著性水平。结果表明,缩短毛管间距和滴头间距有利于小麦叶面积的增大。

图1 滴头间距和毛管间距对冬小麦LAI 的影响Fig.1 Effects of dripper spacing and drip irrigation capillary spacing on LAI of winter wheat

2.2 滴头间距和毛管间距对冬小麦SPAD 值的影响

由图2 可知,在不同处理下,随着生育进程的推进,冬小麦旗叶SPAD 值呈先升后降的趋势,在花后第7 天达到最大,花后21d 下降明显。在花后28d,相同毛管间距下,均表现为T1 高于T2。在相同滴头间距下,随着毛管间距的增大,T1 和T2 SPAD 均表现为先升后降的趋势,分别以T1D2 和T2D2 最高,其中,在T1 下,T1D2 处理较其他处理高1.30%~15.66%,且与T1D4 和T1D5 处理差异达显著水平;T2 下,T2D2 处理较其他处理高2.95%~15.49%,且与T2D1、T2D3、T2D4 和T2D5处理差异达到显著性水平。结果表明适当缩短滴头间距和毛管间距能保持小麦花后较高的SPAD 值和减缓灌浆后期SPAD 值下降幅度。

图2 滴头间距和毛管间距对冬小麦SPAD 值的影响Fig.2 Effects of dripper spacing and drip irrigation capillary spacing on SPAD value of winter wheat

2.3 滴头间距和毛管间距对冬小麦Pn 的影响

由图3 可知,随着生育进程的推进,冬小麦旗叶Pn呈逐渐下降趋势。在花后28d,相同毛管间距下,表现为T1 高于T2。在相同滴头间距下,随着毛管间距的增大,T1 和T2 均呈先升后降的趋势,以T1D2 和T2D2 处理最高,其中,T1D2 处理分别较其他处理高5.51%~20.74%,且与T1D1、T1D3、T1D4 和T1D5 处理差异达显著水平;T2D2 处理分别较其他处理高4.16%~19.99%,且与T2D3、T2D4和T2D5 处理差异达到显著水平。说明适当缩短滴头间距和毛管间距有利于小麦花后Pn的提高,延长光合作用的时间。

图3 滴头间距和毛管间距对冬小麦Pn 的影响Fig.3 Effects of dripper spacing and drip irrigation capillary spacing on Pn of winter wheat

2.4 滴头间距和毛管间距对开花期冬小麦滴水前后土壤水分空间分布的影响

由图4 可知,不同毛管间距和滴头间距处理随着土壤深度的增加,滴水前后均呈先降后升的趋势。在土壤深度0~40cm,滴水后各检测点土壤含水量均高于滴水前。在T1 下,T1D1 和T1D2 处理滴水前后各测点土壤含水量差异较小,随着毛管间距的增大,距毛管越远,T1D3、T1D4 和T1D5 处理在滴水后距毛管带R/2 处土壤含水量越小;在T2 下,T2D1 和T2D2 处理土壤各测点土壤含水量差异较小,而T2D3、T2D4 和T2D5 处理随着毛管间距的增大,距毛管越远,滴水后毛管带R/2 处土壤各测点含水量越低。0~40cm 土层内,T1D5 处理距毛管R/4 和R/2 处滴水后土壤含水量高于T2D5,而在40~60cm 土层内恰好相反,T2D5 处理距毛管正下方(0)处高于T1D5。结果表明,毛管间距和滴头间距越大,水分在土壤中的水平方向运移越小,毛管正下方垂向移动较大,不利于土壤中水分的均匀分布。

图4 开花期不同处理滴水前后土壤含水量空间变化特征Fig.4 Variation characteristics of soil water contents in different treatments after drip irrigation during flowering period

2.5 滴头间距和毛管间距对冬小麦干物质积累与分配的影响

由表1 可见,成熟期小麦各器官干物质占比表现为籽粒>茎鞘>颖壳+穗轴>叶片。在相同毛管间距下,T1 处理小麦干物质积累量和籽粒积累量较T2 分别高1.40%~3.77%和1.47%~3.88%,其中,在T1 下,T1D2 处理干物质积累量最高,较其他处理高3.16%~12.14%,且与T1D1、T1D3、T1D4、T1D5 处理差异达显著水平。在同一滴头间距下,随着毛管间距的增加,T1 与T2 冬小麦植株各营养器官和籽粒干物质积累量均呈先升后降的趋势,在T1 下,籽粒干物质量以T1D2 处理最高,较其他处理高1.79%~9.86%,且与T1D3、T1D4、T1D5 处理差异达到显著水平;T2 下,籽粒干物质量以T2D2处理最高,分别较其他处理高0.34%~8.12%,且与T2D3、T2D4、T2D5 处理差异达到显著水平。结果表明,适宜的毛管间距和滴头间距有利于小麦干物质向籽粒中分配。

表1 滴头间距和毛管间距对冬小麦成熟期干物质积累与分配的影响Table 1 Effects of dripper spacing and drip irrigation capillary spacing on dry matter accumulation and distribution of winter wheat in mature period

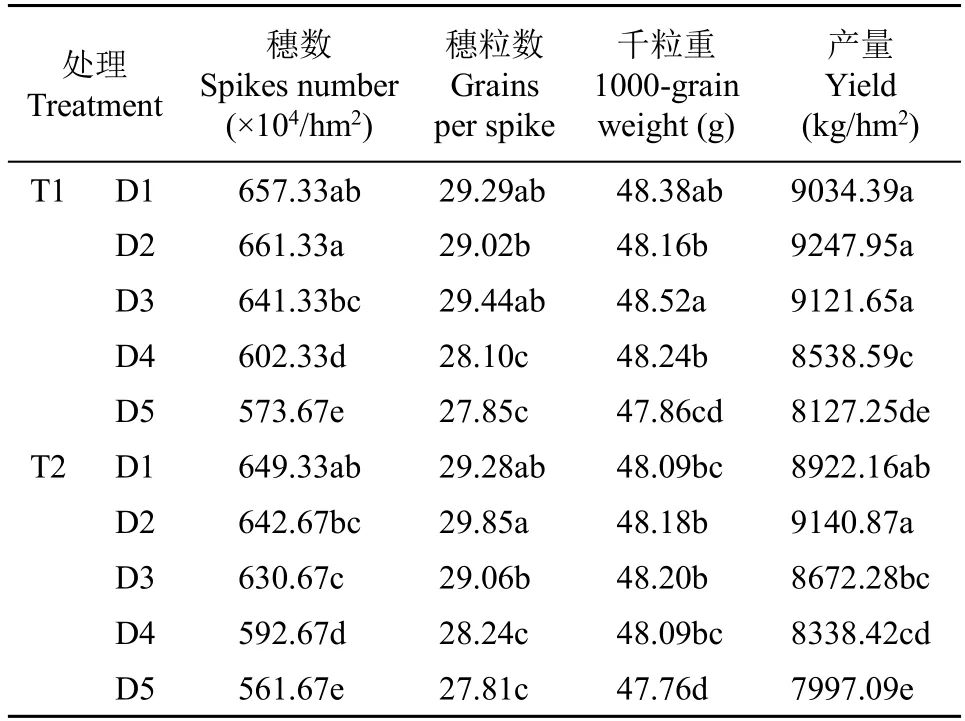

2.6 滴头间距和毛管间距对冬小麦产量及其构成因素的影响

由表2 可知,在相同毛管间距下,T1 下冬小麦单位面积穗数与实际产量均高于T2,在相同滴头间距下,T1 处理下随着毛管间距的增大,冬小麦单位面积穗数呈先升后降趋势,其中,以T1D2处理最高,较其他处理高0.61%~12.28%,且显著高于T1D3、T1D4 和T1D5 处理;T2 下,随着毛管间距的增大呈逐渐降低的趋势,单位面积穗数以T2D1 处理最高,较其他处理高1.04%~5.52%,并显著高于T2D3、T2D4 与T2D5 处理。穗粒数和千粒重在T1D4、T1D5、T2D4 和T2D5 处理中表现较低。T1 和T2 随着毛管间距的增大,产量均呈现先升后降的趋势,T1 下产量以T1D2 处理最高,为9247.95kg/hm2,较其他处理高2.36%~13.80%,且显著高于T1D4 与T1D5 处理;T2 下产量以T2D2处理最高,为9140.87kg/hm2,较其他处理高2.45%~14.30%,且显著高于T2D3、T2D4 与T2D5 处理。表明适当缩短毛管间距和滴头间距可以增加穗数,从而达到小麦高产。

表2 滴头间距和毛管间距对冬小麦产量及其构成因素的影响Table 2 Effects of dripper spacing and drip irrigation capillary spacing on winter wheat yield and its components

2.7 滴头间距和毛管间距对滴灌冬小麦经济效益的影响

由表3 可知,在相同滴头间距下,随着毛管间距的增大,小麦的经济效益均呈先增后减的趋势。在相同毛管间距下,2 种滴头间距经济效益均表现为T1 高于T2,其中,T1D3 处理经济效益最高,为18 582.10 元/hm2,分别高于T1D1、T1D2、T1D4和T1D5 处理1518.21、135.21、1271.76 和2166.13元/hm2,从毛管带成本看,T1D3 处理较T1D1 和T1D2 分别减少1280 和480 元/hm2。综合考虑投入与产出,虽然T1D3 处理产量低于T1D1 和T1D2,但其在实现节水和减少毛管用量的同时,经济效益最高。因此,在本试验条件下冬小麦滴头间距和毛管间距以T1D3 的滴灌带配置表现最优。

表3 滴头间距和毛管间距模式下滴灌小麦的经济效益Table 3 Economic profit of dripper spacing and drip irrigation capillary spacing modes元/hm2 yuan/hm2

3 讨论

光合作用是植物产量形成的生理基础[17],小麦开花期到成熟期是籽粒产量形成的关键时期,光合作用的强弱对产量的形成影响很大[18]。而不同滴灌带铺管方式下水分分布均匀性也不同,适宜的滴灌带间距有利于作物的光合作用和生长发育[19]。有研究[12]表明,适宜的滴灌带配置能增加群体小麦的LAI 和SPAD 值,促进并延长功能叶的光合作用。本研究结果表明,随着毛管间距的增大,T1 下,冬小麦灌浆期和花后28d LAI、SPAD 值和Pn均较高于T2,可能是因为相同毛管间距下滴灌量一定,土壤中获得的水分大致相同,各生育时期LAI、花后SPAD 值和Pn影响不显著,这与前人[20]研究结果相似。在相同灌水量下,T1D1 处理土壤表面水分累积过快,可能是由于干热风、天气炎热等影响,使得小麦株间土壤表面水分部分蒸发,导致T1D1 处理花后SPAD 值、Pn低于T1D2。滴水后土壤水分含量在T1D1、TID2 和T2D1、T2D2 处理分布较均匀,而随着毛管间距的增加,毛管间距60cm 和70cm 距管带最远端的位置由于无法供应充足水分,导致T1D5 和T2D5 处理距毛管R/2 处,土壤水分相对亏缺,进入抽穗期后冬小麦由营养生长逐渐转化为生殖生长,尤其在灌浆期以后,植株吸收水分增加,干旱胁迫加重,叶片中叶绿素的合成受到抑制,导致叶片早衰加速,旗叶的光合性能、花后SPAD 值和Pn下降,这与前人[12,14,21]研究结果一致。另外,还有研究[22]结果表明,条播下小麦根系存在土壤水分和土壤营养竞争,造成水分过剩或未充分利用,影响根系呼吸,进而影响植株生长。本研究根据前人在条播种植方式下的滴灌带配置方式,结合匀播冬小麦单株营养均衡的特点,使土壤水分在滴头间距和毛管间距的作用下,均匀地分布到每一株小麦的根系周围,达到地下部分土壤水分分布均匀和地上部分植株生长均匀的目的,可使麦株营养吸收均衡和土壤水分利用的效果达到最大化。

光合作用同化产物的最终形式是干物质,而干物质是农作物产量形成的根本[23-24]。植株干物质的积累及营养器官中贮存同化物对籽粒的分配及粒重的增加有重大意义[25]。有研究[11]表明,同一滴灌量不同滴灌配置方式下,毛管带间距会引起土壤间水分时空分布的差异,从而对小麦生长发育产生不同的影响。还有研究[26]表明,由于滴灌配置方式的不同,从而对冬小麦干物质积累和籽粒灌浆有不同影响,干物质积累量表现为毛管间距距离滴灌带7.5cm 大于距离滴灌带22.5cm 和37.5cm,且随着灌浆的进行,表现为近行大于中远行和远行,距毛管带最远处行间差异最大,籽粒产量最低。本研究结果表明,滴头间距和毛管间距对干物质积累有显著影响,当滴头间距相同时,随着毛管间距的增加,籽粒产量呈先增后减趋势,T1D2 和T2D2 处理表现较优。毛管间距过大时,小麦籽粒产量的下降可能是因为灌浆期植株叶片由于土壤水分亏缺而提前进入衰老期,导致灌浆速率和光合速率降低,这与前人[27]研究结果一致。本研究结果还表明,穗粒数和千粒重在T1D4、TID5、T2D4 和T2D5 处理均表现较低,可能是因为从拔节期开始,小花进入分化阶段,T1D5和T2D5 处理处理距毛管带最远端小麦叶片光合作用受水分胁迫较敏感,不利于小花的成熟发育,为防止小花退化,这一阶段的水分胁迫导致生育进程加快,灌浆时间缩短,最终使得穗粒数和千粒重下降,这与前人研究[28-29]结果一致;而在生育后期特别是灌浆期,滴头间距和毛管间距越大,滴灌时间越长,水分在土壤中的垂向运移增大,水平方向运移减小,T1D5 和T2D5 处理距毛管R/2 处,土壤水分吸收不及时,使小麦植株生长出现局部干旱胁迫,不利于小麦植株生长发育和灌浆期籽粒干物质的积累,这与前人[30-32]研究结果相似。因此,本试验结果表明,合理的滴头间距和毛管间距能延长籽粒灌浆时间,促进干物质积累与分配,为匀播小麦高产奠定基础,实现匀播冬小麦节水、节本、增效和高产的目标。然而,滴灌带配置方案需要进一步研究和优化,本研究仅分析了新疆奇台地区匀播冬小麦滴头间距和毛管间距的滴灌带配置组合方式对光合特性、土壤水分空间分布、干物质积累与产量的影响,今后可结合气候、土壤、水肥一体化和生态地区等因素对立体匀播冬小麦滴灌带配置组合方式做进一步研究。

4 结论

T1D2 滴灌带配置方式达到匀播冬小麦最高产量,其LAI、SPAD 值、Pn、植株干物质积累和穗数均表现最优。从最终经济效益考虑,虽然T1D3 处理较T1D2 减产126.30kg/hm2,但综合其投入和产出,T1D3 处理毛管成本较低,获利表现最优,更具应用价值。综上所述,T1D3(滴头间距20cm,毛管间距50cm)在相同灌水定额(全生育期4650m3/hm2)下是最佳的滴灌带配置方式。