贺绿汀:音乐谱写人民史诗

黄敏学

贺绿汀

一、湖湘大地走出的音乐家

1903年7月20日,一个男婴在湖南邵阳县东乡马王塘呱呱坠地,铿锵的锣声敲响了他作为音乐大师的人生序奏。父亲让塾师给孩子起了个中规中矩的名字:贺楷,字安卿。贺绿汀这个名字是他报考国立音专时改的,给人以温馨、宁静、欣欣向荣之感,如一股淙淙流淌的清溪,沿着曲折而漫长的人生轨迹,汇入波澜壮阔的时代大潮,不仅是革命与音乐的二重奏,更是共产主义战士、音乐家、教育家的“三结合”。

1917年秋,贺绿汀在“工业救国”思想影响下考取长沙省立甲种工业学校。其三哥贺培真当时正就读于湖南第一师范,贺绿汀生平首次在一师看到五线谱的乐曲和音乐书籍。1923年春,贺绿汀考入长沙岳云学校艺术专修科,如饥似渴地学习音乐理论,练习各种乐器。贺绿汀对民间音乐兴趣浓厚,喜欢拉京胡,常为喜爱京戏的同学操琴伴奏,还与同好组织了国乐研究会,聚在一起合奏民间乐曲,并积极参加反帝爱国运动。1925年毕业后,贺绿汀留校任音乐与绘画教员。北伐开始后,贺绿汀毅然回乡投身农民运动,教学生唱《国民革命歌》《国耻歌》,为北伐军演奏当地人从未见过的小提琴。1926年10月,在邵阳城西一间小楼上,贺绿汀在红旗下宣誓加入中国共产党,任宝庆县总工会代理宣传部长。在国民党县党部的档案里,对贺绿汀有这样的记载:“日以马克思列宁主义相号召,青年学子多被麻醉。邵阳目前各校学生行动之背谬,莫敢与抗者,该贺抱真(贺绿汀,号抱真)怂恿最多。”

1927年12月,贺绿汀随三哥贺培真参加广州起义。起义失败后突围至海丰,在彭湃领导的中共广东省委东江特委宣传部工作,写下人生第一首歌曲《暴动歌》:

兵工农,兵工农,起来大暴动!打土豪,分田地,革命大成功!

他还写了几首革命歌曲,这些歌曲还谈不上什么艺术技巧,但对贺绿汀而言却是意义重大,奠定其毕生音乐创作的价值取向—为时代与人民而歌。1928年,贺绿汀因从事革命活动被捕。在狱中,他写下一首《浣溪沙》明志:

狱外蛙声声如咽,狱中楚囚客天涯,不知何处是吾家。

好梦有情来幻影,醒来无那空吱嗟,铁窗残月又西斜。

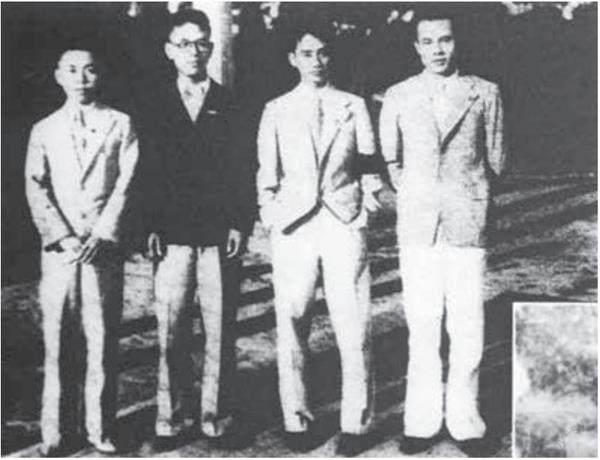

1925年,贺绿汀(后排右二)在湖南长沙岳云学校艺术科任教时与国乐研究会同仁合影

1930年1月,贺绿汀出狱,来到上海担任小学音乐教员,教学之余开始做投考国立音专的准备。7月,贺绿汀报考音专小提琴专业未被录取,后租得一架钢琴,每天练习,又购得英文版普劳特的《和声学理论与实用》一书,边翻译边自学。他还编写了两本儿童音乐读物《小朋友音乐》《小朋友歌剧》,次年由北新书局出版。1931年春,贺绿汀考入音专选修科,从黄自学习理论作曲,又从查哈罗夫与阿克萨可夫学习钢琴,并与吕骥、刘已明在一所弄堂小学兼课,业余从事革命音乐活动。

1934年11月,31岁的贺绿汀以一曲《牧童短笛》荣获齐尔品征集的“中国风味钢琴曲”一等奖。《新晚报》发表评论:“最重要最值得纪念的,是他打通了中国音调与西洋乐理的界限,他那作品的成功是鼓励了我们为复兴改进中国音乐而研究西洋乐理的技术,给与一般绝端保守古乐者和主张完全欧化者以同样的警醒。”

1934年《牧童短笛》获奖时贺绿汀与导师等合影,从左至右:黄自、查哈罗夫、齐尔品夫人、齐尔品、萧友梅、哈萨科夫、贺绿汀

《牧童短笛》开启了钢琴音乐中国化之路。艰辛的努力得到回报,贺绿汀将个人成功归因于恩师黄自的指导,在《自述》中这样写道:“我的生活路程永远是曲折的,我在音乐上的大部分知识都是得自黄今吾先生循循指教,所以他可算是我最大的恩师,是将来的路程的指导者,这是我永远不能忘记的。”

二、“你为人民做了好事,人民是不会忘记你的”

九一八事变后,在黄自带领下,贺绿汀为募捐支援东北义勇军,在浦东进行抗日宣传,参与业师抗日救亡音乐创作。1936年,贺绿汀加入党领导的词曲作者联谊会,以笔为武器,积极投身“国防音乐”运动。

他为孩子们创作了一首《谁说我们年纪小》,让他们从小明白“万恶的敌人要我们来打倒,陈腐的社会要我们来改造”,他和塞克合作的《心头恨》也在群众中传唱开来。贺绿汀向音乐界呼吁:“在当前民族危亡的时机,凡属参与音乐运动的人都应该赶快起来,尽量创作许多极有力量而通俗的爱国歌曲,以鼓动民众的热情,向民族革命运动的道路迈进。”

1936年,賀绿汀与上海明星电影制片厂同仁合影,从左至右:许如辉、张昊、贺绿汀、王春芳

八一三事变后,贺绿汀加入上海文化界救亡演剧一队,历经艰险,于11月底到达临汾八路军驻晋办事处。办事处主任彭雪枫热情接待了演剧队,向他们介绍了八路军的战况,送来了八路军开展游击战的文件资料。在访问新成立的八路军炮兵团时,贺绿汀得知八路军从陕西出发时还没有炮,这都是从日军手中缴获和南逃国军丢弃的炮。“没有枪,没有炮,敌人给我们造”的豪言壮语,给贺绿汀留下深刻印象。一次在防空洞里躲空袭,敌机扫射与我军对空射击时“哒哒哒哒”的机关枪声,幻化成小军鼓的节奏,又一句旋律在他脑海中浮现出来。神枪手凝神的气息,飞行军跋山涉水的步伐,宿营地里危机四伏的静谧,与日寇拼杀的惊天怒吼……都转化为栩栩如生的音乐形象。炕上油灯里的油干了,灯草快燃尽了,那些零碎、片断的音乐形象也连缀成一体,仅用一夜时间,贺绿汀便完成了《游击队歌》的词曲创作。他自述创作心得:

我们整个民族是处在生死存亡的关头,必须动员全体人民为自己的生存而战斗。因此一首群众歌曲如何通过艺术形象来感染和激励群众,在群众中起积极的教育作用,就必须从各种不同的角度来考虑问题……游击战争的战略战术是一回事情,如何把这些战略战术的方针体现在具体的群众歌曲中,那又是另一回事情。它必须通过生活形象,赋予一定感情趣味,才能使唱和听的人有兴趣。但是游击队的生活与游击队员的思想感情也是很复杂的、多方面的,必须有所选择与集中,才能生动而又有积极的教育意义。因此在歌词方面强调英勇、顽强、机智、乐观的一面,在音乐处理方面则侧重愉快、活泼的军队行进的节奏。

1938年初,《游击队歌》以“演剧一队献给八路军全体将士”的名义,在八路军总部召开的高级干部会议上首演。当时没有钢琴,没有乐队,只有欧阳山尊吹着口哨权作伴奏,嘹亮的歌声使贺绿汀仿佛看到了一颗颗火热的心在跳动。演出结束后,雷鸣般的掌声就是最好的肯定和赞美,朱德夸赞这首歌“写得好”。在平型关战场打了胜仗正在休整的六八五团团长杨得志,更是急邀贺绿汀和演剧队逐营、逐连教唱这首歌,并命令部队“唱会了这首歌,就出发”。部队开拔那天,漫天雪花飞舞,战士们齐声高歌,奔赴新的战场。《游击队歌》不胫而走,迅速传遍全国,以乐观的革命精神鼓舞起人民的斗志,如预言般驱散了“抗战必亡”的谬论,点燃了全国军民捍卫国土、痛击日寇的决心。1942年,王莹赴美宣传中国抗战,教美国黑人歌唱家罗伯逊唱《义勇军进行曲》《游击队歌》等,罗伯逊对王莹说:“我从你教我唱的中国歌曲中,仿佛听到了中国人民的心声,看到了你们国家人民与日本帝国主义的英勇斗争。”1943年在延安,毛泽东对贺绿汀说:“你的《游击队歌》写得很好啊,你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”

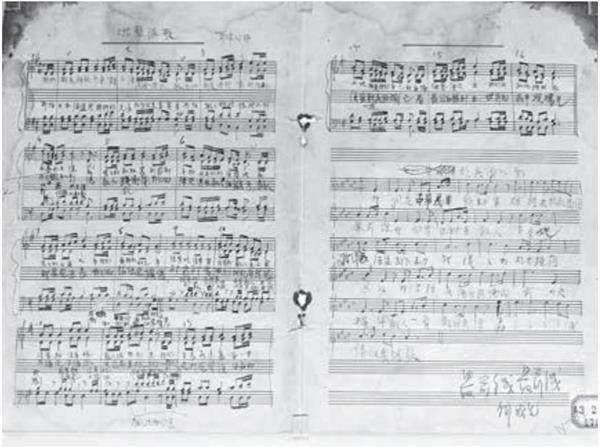

中共一大纪念馆藏《游击队歌》原谱(贺绿汀捐赠)

三、创造新音乐的“民族风格”

早在国立音专读书期间,贺绿汀就已经对利用民间音乐建设中国新音乐产生了浓厚兴趣,并形成个人独到之见解。在1934年12月发表的《音乐艺术的时代性》一文中,贺绿汀就对“完全鄙视中国音乐,一味洋化”和“肆意攻击洋乐”、抱残守缺的两种不良倾向予以批评,号召大家“鼓起勇气来建设崭新的中国音乐”。他提出:一方面,“许多极有价值的西洋音乐理论我们必须采取,作为建设新中国音乐的借鉴”,但也不必“刻板地模仿西洋音乐”;另一方面,要“发挥东方民族的精神,但决不为狭义的民族意识所束缚”。贺绿汀主张要以“科学的方法”也就是西洋音乐理论去研究及分析“中国一切过去的音乐,给它算一个总账”,在此基础上,“把握住現代中国的时代精神的脉搏,以成熟的技巧,热烈的情绪,反映我们伟大的时代,去担负起创造新中国音乐的使命。”他身体力行地创作出中国风味钢琴曲《牧童短笛》《摇篮曲》,用江南民歌剪靛花调、孟姜女调为电影《马路天使》谱写了两首传唱至今的插曲《天涯歌女》《四季歌》。

1936年10月,贺绿汀再度重申要利用西洋音乐理论,发掘整理中国民族音乐遗产,以此创造中国新音乐,他观点鲜明地表示:“将这有特殊性的东方音乐用新的方法和技巧、新的意识,发展到它最高的形式,而成为世界上极有价值的民族音乐之一”,同时要充分吸收西方音乐的进步因素,“应该和全世界音乐界发生联系,尽量有条件地接受一切进步的外来音乐文化。”

1940年7月,贺绿汀发表长文《抗战音乐的历程及音乐的民族形式》,是“民族形式”讨论中一篇颇有见地的音乐文论。贺绿汀开宗明义地提出:“一般的说,中国文化过去都是长期停留在封建社会里,所以一旦与西洋近代文化接触之后,大多都显得落后”。当然中国音乐过去有过“辉煌的历史”,“留给我们的遗产仍有待我们去清理”,这也是创造“民族形式”的基础。

贺绿汀用“民族风格”这一更具音乐性的概念取代了“民族形式”这一概念,“所谓‘民族形式,在音乐方面讲,应该是一种‘风格而不是一种形式。各个民族因为自己环境、气候、种族、生活方式、社会组织等等的不同关系而形成各种民族的特性,形成各种不同民族的音乐风格。”贺绿汀强调新音乐民族形式的创造应建立在对西方音乐学习与借鉴之上,其理论来源是“音乐是世界的言语”,他更多地从音乐技法的角度去阐释怎样来建立“我们的民族音乐”,认为首先必须“埋头去研究那些进步的西洋音乐理论技术,去研究和分析那些古典派、近代派各家的作品,以提高我们的技巧”。贺绿汀提出,“我们的眼界,要能够达到世界的一般国家中作曲家的水准”,在此基础上,对中国各地的民歌、地方戏曲音乐等进行系统研究,创造中国新的和声体系、对位法、曲式结构,建立中国音乐理论,“这样才能创造出有世界价值的中国民族音乐”。

在“民族形式”与大众化关系的问题上,贺绿汀虽然也强调抗战时期音乐大众化必须利用“民间歌谣形式”,但指出利用民歌进行音乐的大众化普及“不能算是新中国音乐的全部,至多也只能算是中国新音乐的一部分”。贺绿汀特别指出,“在这伟大的时代,我们更可以创作出比较高深些的大型作品如交响曲、管弦乐曲、歌剧等等,以反映我们伟大的时代”,要“创作无愧于我们伟大时代的史诗性作品”。民众对带有西洋风味的歌曲也并不反感,甚至有所偏好,“只要外来音乐能为他们所理解,他们不会不接受的”,更何况艰深高雅、复古主义的“中国风味”音乐,民众同样未必接受。贺绿汀还身体力行地创作出《嘉陵江上》这首采用西洋咏叙调的形式、颇具艺术歌曲性质的救亡歌曲,合唱《垦春泥》采用湖南花鼓戏的特定调式,进行了和声技巧民族化的尝试。

由此,贺绿汀再度重申了借鉴西方音乐形式与技法并不等于单纯模仿西洋音乐或把中国音乐西洋化,也并非把中国音乐与西洋音乐简单地糅在一起,借鉴西洋的音乐形式与技法是为了创造出“自己的和声、对位、节奏、结束法、曲体等等”,“一定要以能够加强我们民族音乐的效果和不妨害民族音乐的特性为原则。我们要知道:民族色彩愈浓厚的音乐,愈有生气,愈为全世界其他任何国家民族所欢迎。”在文章最后,贺绿汀这样瞻望中国新音乐的光辉前景:

我们有广大的土地与人民,有几千年的文化,可能产生伟大的中国新音乐运动。总之,我们的音乐再不能仍旧停留在固步自封的封建阶段,我们要大踏步赶上人家,写出时代的心声,在这广大的东亚大陆上重新建立起灿烂的新的中国音乐文化。

皖南事变后,贺绿汀在党的安排下,从重庆辗转香港、上海等地,来到盐城新四军军部,在鲁迅艺术学院华中分院任教,创办并主持音乐干部训练班,大合唱《一九四二年前奏曲》即为向音干班学员讲授作曲技法的示范作品。他还为《新四军军歌》配伴奏,编写《和声学》讲义。在“序言”中,贺绿汀指出“和声学实在是一部音乐的文法”,是从作曲家的作品中归纳演绎出的理论与技术的体系。音乐是表现人类感情的一种工具,和声学也在不断发展演变,“愈带有民族特殊色彩的音乐,愈为全世界各民族所普遍欢迎,这已成为近代音乐重要趋向之一”。学习和声学的目的在于迎头赶上人家,彻底掌握人家已有的作曲技术,“最重要的把理论与实际联系起来”。和声学并非僵化的教条,而是从音乐实践中归纳出来的原则,“慢慢从实际的创作中建立起有系统的中国的和声法、中国的对位法、中国的作曲理论体系来”。在不影响中国风格、不改变中国表情方式的条件下,吸收借鉴西洋音乐理论体系,作为建立中国音乐理论、技术的基础。

1942年初夏,贺绿汀来到新四军二师淮南抗日根据地,在抗敌剧团指导工作。他看到一个孩子痴迷于他的琴声,亲切地说:“你要你父亲想办法买一把小提琴,你现在12岁,正是学琴的时候。”这个孩子就是《红旗颂》作者、“七一勋章”获得者吕其明。

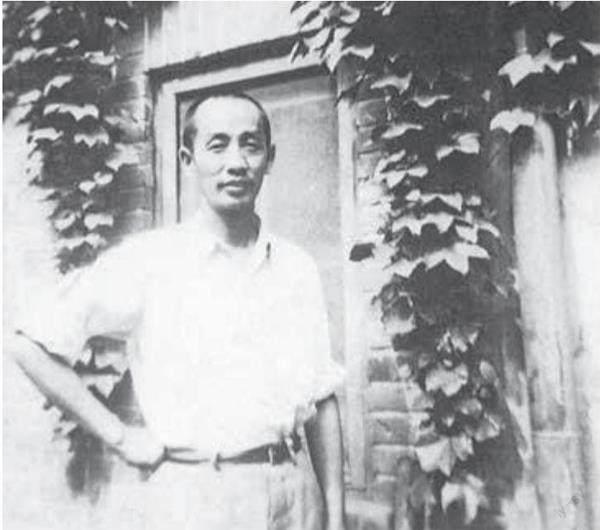

1943年,贺绿汀在苏北新四军军部化装后经敌占区去延安

1943年7月,贺绿汀几经辗转,来到延安鲁艺,1944年调入联防军政治部宣传队任音乐指导,先后创作了《烧炭英雄张德胜》《徐海水除奸》《打松沟》等反映边区军民新生活、新风貌的歌舞剧音乐,为中共七大创作了歌舞联唱《扫除法西斯》,将民歌《东方红》改编为四部合唱,创作了《晚会》《森吉德马》《胜利进行曲》《山中新生》等管弦乐小品。1946年4月,贺绿汀奉调回延安任新成立的中央党校文艺工作研究室音乐组长,负责筹建中央管弦乐团。7月,任中央管弦乐团(中央乐团前身)业务团长。1948年,贺绿汀在河北平山创作了洋溢着青春活力和蓬勃朝气的歌曲《新中国的青年》(原为华北大学校歌,合唱谱载1949年6月北京版《新音乐》月刊8卷1期),用音乐描绘新中国的美好前景。

四、“建立我国的新音乐学派”

1949年7月,贺绿汀参加第一次全国文代会,当选为中国文联常务理事和中华全国音乐工作者协会(中国音协前身)副主席。8月,任筹建中的国立音乐院(今中央音樂学院)副院长,兼任国立音乐院上海分院(今上海音乐学院)院长。10月,贺绿汀回到阔别12年的母校。

1953年9月,贺绿汀在全国文联第二次代表大会期间在中国音协全国委员会扩大会议上作了“论音乐的创作与批评”的专题发言,几经周折与修改,发表于《人民音乐》1954年第3期。他开宗明义地指出:

虽然音乐理论必须建筑在马克思主义的普遍真理的基础上,但是在音乐方面,一切政治内容必须通过音乐艺术所特有的具体形象才能感染听众……忽视音乐技术理论学习,忽视对自己民族音乐语言的学习,就不可能成为音乐家。这种做法也是反马克思主义的。

贺绿汀进一步指出,音乐工作者体验生活的目的是通过实践改造自己的思想,从而更为深入地理解客观现实,理解时代特征,熟悉人民生活,熟悉本民族的音乐语言,以丰富自己的创作源泉。因此,“体验生活必须与具体业务相结合才能收效大”,片面强调体验生活而忽视对音乐技术理论的研习,是行不通的,“绝不可能单纯用体验生活的方法培养出一个作曲家来”,更不能把专业音乐院校办成“土改学院”。

1949年6月,贺绿汀在北京中央乐团宿舍前

贺绿汀特别提醒从音乐学院“科班出身”的同志要“继续虚心向伟大的现实生活学习,向自己的民族音乐学习,这才是音乐创作真正的源泉。没有这个源泉,是不可能凭空创作出什么东西来的”。然而,批判单纯技术观点绝非矫枉过正到取消技术,脱离了形式的音乐根本无从反映深刻的思想感情,“音乐是最需要技术锻炼的艺术,技术之有无与技术之高下在音乐艺术中起着主要的、决定的作用”,不愿意苦练技术与学习业务,就不可能成为最好的演奏家和作曲家。因此,马克思主义文艺思想、现实生活、民族音乐与高度的音乐技巧,构成了音乐创作的必备条件。创作者要点燃激情,通过具体音乐形象来表现现实生活的迫切要求,运用一切创作的技巧与经验进行构思,选择正确的恰当的表现方法,从而“深刻有力地表现人民生活的本质,创作出有内容、有血有肉、有感情,同时又有高度的艺术性的为人民所喜爱的作品”。

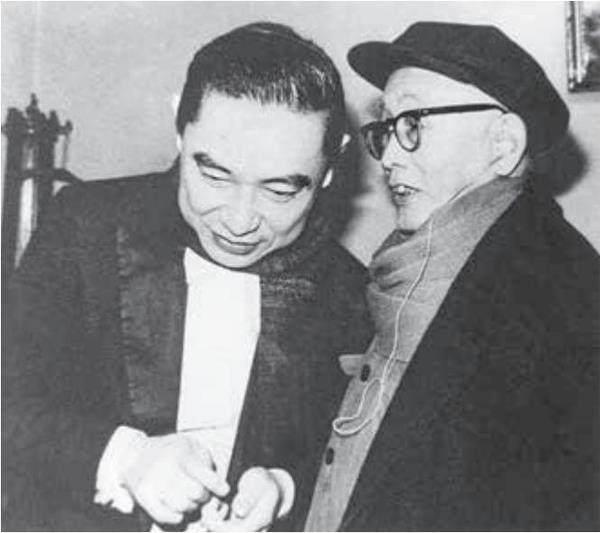

1953年,贺绿汀(右)与梅兰芳在北京参加国庆观礼

关于民族形式与西洋风格,贺绿汀秉持其一贯的主张,指出“各民族间的文化交流,是相互促进本民族文化向前发展的重要因素”。就中国音乐发展而言,历史证明外国音乐流入中国,不仅没有淹没本民族的音乐,反而被中国音乐所消化吸收,“按照中国人民自己的需要与喜爱,创造出了新的民族音乐来,以表达自己民族的新的思想感情,促使中国的民族音乐获得了新的发展”。民族形式不取决于风格,而是取决于思想内容,“外国风格的加入,只可能在我国丰富多彩的民族音乐中增加一些新的因素,而不可能吞噬我国有这样悠久历史的伟大民族的音乐遗产”,应当洋为中用,不拒绝外来的进步因素,“外国的音乐理论技术必须与中国的具体实际相结合,才能有用”,在此基础上发展新的人民中国音乐。

针对新中国成立后将抒情歌曲与小资产阶级感情直接画等号的错误倾向,贺绿汀认为,这导致了近年来的创作贫乏。就音乐审美而言,“人民在音乐方面不单是需要歌颂英雄的歌曲,不单是需要进行曲,也需要各种各样的能抒发他们正当感情的音乐”。因此,“我们的创作就不应当仅仅是粗糙的叫喊,而应该是音乐,是诗,写出人民内心深处的感情来,然后才能真正打动人民的心”。将“小资产阶级感情”的帽子一通乱扣,只能导致“那些标语口号式的、公式化的歌曲就应运而生”,使歌曲创作沦为“排列阿拉伯数字的游戏”,“有的只是一些生硬的叫喊,让谁唱谁也不愿意听”,可怜无补费精神。

贺绿汀一针见血地指出,中国音乐界所面临的是把反对形式主义“误解为反对音乐中的形式,认为按照乐曲一定的形式作曲就是形式主义者”,从而导致对音乐形式的取消,不讲音乐作品的结构与发展逻辑。他观点鲜明地表示:“音乐不可能没有形式,不可能无组织地报流水账”,“有形式没有内容的音乐,可以说是形式主义;把一个活生生的内容硬套进一个不相符合的形式中去,也可以说是形式主义。任何内容必须要有合乎这个内容的一定的形式来表现它,换句话说,就是任何内容,当你创作成为艺术品之前,必须有一个全盘的计划,根据计划来布置整个艺术品的结构,这样,一件艺术品才能产生”。

作为艺术,音乐必须遵循一定的艺术形式,给人以审美愉悦,就如一个人长得五官端正,难道也是形式主义?贺绿汀进一步指出,曲式的组织方法也是劳动人民智慧的结晶,是从人民对音乐形式的喜爱中归纳出来的带有原则性的方法,对曲式的掌握绝非照葫芦画瓢,“按照这些形式去创造一些刻板的像豆腐块一样的音乐,而是在这些形式的原则之下,根据你自己的需要,创造你自己的音乐,或者当你掌握了并透彻领悟了其中的原则之后,你还可以进一步创造你自己的形式,去表达你所需要表达的内容”,这是对艺术作品内容与形式辩证关系的创造性阐释。

针对当时中国新歌剧发展路向的论争,贺绿汀认为其实现路径应该多样化,允许百花齐放,“新歌剧可以在民歌戏曲的基础上发展,也应该可以由作曲家自己创造新的形式”,同时应该加强对西洋古典歌剧的学习与介绍,反对将新歌剧的内容、风格、方法等限定为某一特定模式。他依据毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中提到的“一手伸向古代,一手伸向外国”的精神,倡导中国新歌剧的创作必须向中国古代音乐戏曲传统和西洋歌剧传统学习,在此基础上,“我们就应该放手让大家走各种不同的路,用各种不同的方法创造出各种不同的新歌剧形式来”,当然,不能走苏联所反对的形式主义或世界主义的老路。此外,贺绿汀还对当时戏曲改革工作中出现的固步自封等不良倾向提出了批评。

在结尾部分,贺绿汀直指新中国音乐创作中存在“公式化、概念化,停滞不前,创作道路越走越窄”的弊端。为实现新中国音乐创作质的飞跃,“创造出无愧于伟大的中国人民的、新中国的民族音乐文化”,他恳切地提出两点建议:一是以马克思主义及其文艺思想武装头脑的同时,认真学习西洋古典音乐与苏联音乐发展的经验,掌握最进步的科学的音乐技术与理论;二是必须精通和声、对位、曲式、配器等过去大作曲家创作经验的总结,并将其中国化,“以解决自己民族音乐的创作技巧问题,不断提高音乐的组织与发展的能力”,为建立中国音乐学派而不断提升创作、理论水平。文章发表后引发了一场历时一年之久的音乐美学大讨论。

1956年8月,贺绿汀率上海音乐家代表团参加在北京举行的“第一届全国音乐周”。24日,他与吕骥、马思聪等音协负责人在怀仁堂受到毛泽东接见并聆听了《同音乐工作者的谈话》。

“音乐周”闭幕后,贺绿汀参加中国音协第二次理事会(扩大)会议,作了《民族音乐问题》的专题发言,突出强调了传承民族音乐遗产的重要性,“在我们祖国民间音乐的海洋里,蕴藏着无尽的像珍珠宝贝一样的民歌……任何大作曲家的作品都不能和民歌相比擬,相反地他们必须向民歌学习,才能有所成就”,“作曲家的创作源泉来自民间,他的创作加工比较多一些,复杂一些,但它不可能代替民间的创作”,以此回应此前对其“全盘西化”“技术至上”等“错误观念”的批评。他反复重申“百家争鸣”的重要现实意义,要求在争鸣的过程中,“态度应该是客观而冷静的,看问题应该是全面而周密的,应该有科学研究的精神”,这是“对人民、对事业应有的负责态度”。解决这一问题的根本途径就是“加强音乐界的学术研究风气,学会运用辩证唯物主义去研究问题、分析问题,多培养出一些真正有修养的音乐理论家与作曲家来。如何才能更好地整理与发扬民族音乐遗产,也有赖于更多、更有修养的音乐理论家”,这一提法是对“双百”方针与毛泽东《同音乐工作者的谈话》精神的有力回应。

贺绿汀要求以马克思主义为指导,认真研究、学习掌握音乐艺术的审美表现与丰富多样的技术方法,按照音乐艺术的自身规律去从事创作与批评,力求克服当时存在的公式化、概念化、简单粗暴的倾向,不断提升新中国音乐的发展水平,使其跻身世界前列。1961年,在接受《光明日报》记者采访时,贺绿汀谈到:“我们的目的是要建立我国的新音乐学派,我们必须认真吸取外国的先进音乐理论技巧,用来整理我国丰富的民间音乐遗产,提高我们的创作水平”,明确提出构建中国特色音乐学学科体系的目标。

1961年8月,贺绿汀与夫人姜瑞芝和他们的三个女儿

五、“谱写生活的强音,讴歌人民的事业”

从1957年被内定“右派”到“上海文化界最大的反革命事件”(1963年6月25日,贺绿汀署名“山谷”在《文汇报》发表了《对批评家提出的要求》,对姚文元关于德彪西音乐美学思想和印象主义音乐评价等问题提出批评意见),直到“文化大革命”时期的五年监禁,痛失爱女,20年的艰难岁月,贺绿汀以其威武不能屈的“硬骨头”精神硬挺过来。身陷囹圄的他将满腔激愤化作深沉的音符,为毛主席诗词《满江红·和郭沫若同志》谱曲,表达对“几个苍蝇”的蔑视与睥睨。

进入改革开放新时期,贺绿汀的音乐生命焕发出新的活力。1978年9月,他以75岁高龄再度出任上海音乐学院院长。在1980学年度下学期开学典礼上,他对莘莘学子提出殷切期望:“要建设我们国家的音乐文化,就必须造就一批具有真才实学的高水平的骨干力量,不论在理论、创作、表演各个方面都能代表我们伟大的社会主义中国,在世界上具有高度的水平,独立于世界先进国家之林,方能不愧为新的一代的接班人。”

1982年12月,上海音乐学院校庆期间,贺绿汀(右)與傅聪交谈

贺绿汀在《光明日报》撰文,从音乐表演、音乐教育、音乐传播、音乐创作等四个方面,为我国音乐文化的现代化建言献策,提议设立一个全国性的音乐事业委员会,

下设音乐演出、音乐教育、音乐广播和出版、音乐创作四个委员会,对音乐文化事业进行全面规划。他还发表了一系列音乐美育方面的文章,呼吁“发挥音乐教育在精神文明建设中的作用”,“用健康的音乐熏陶青少年心灵”,“音乐教育要从小抓起”。

1983年9月,贺绿汀在瑞典斯德哥尔摩举行的第二十届国际音乐理事会上当选为终身荣誉会员,成为首位获此殊荣的中国音乐家。1985年,已是中国音协名誉主席的贺绿汀在湛江边挥笔作画,画面上朝霞斑斓,云轻如锦,倒映在江面上,洒下一片金光,他将这幅画作命名为《希望》,寄寓他对改革开放新时期的美好愿景。在写给中国音协新任主席李焕之的信中,他诚挚表达了“真正团结起来为共同的事业奋斗”的心愿,并提出编写《世界音乐史》(国际音乐理事会主编)中国音乐史部分的计划。在接受叶永烈采访时,贺绿汀对其毕生的音乐创作做了精辟的总结:“音乐应当是发自内心的声音,是从心中流出来的。作曲家只有自己感动不已,写出来的作品才能感动别人。纸扎的花,是没有生命力的。”

1993年7月,江泽民为贺绿汀从事音乐工作70周年题词:“谱写生活的强音,讴歌人民的事业”。1999年春节刚过,贺绿汀因患肺炎住院。上海市领导来看望他时,尽管已经非常衰弱,他还用颤抖的声音问道:“房子能解决吗?”在生命的最后时刻,贺绿汀牵挂的还是音乐学院的发展大计。

4月27日,贺绿汀与世长辞,挽联上的两句话正是其96年壮丽人生的光辉写照:

牧笛扬华音,战歌壮国魂,灿灿乐章谱春秋,满腔赤子心。

真言荡浊流,铁骨傲鬼神,浩浩正气耀日月,一身报国情。

(责任编辑 黄艳)

[本文是国家社科基金重大项目《马克思主义中国化视域下的“左联”文论及其资料整理与研究》(22&ZD281)阶段性成果]

——评《贺绿汀与20世纪中国音乐教育研究》