从云南各盐井区域森林变化的历史看可持续发展的比较研究

刘晓艳

(云南医药健康职业学院,云南·昆明 650106)

一、背景

自人类文明出现以来,为了自身的生存和发展,源源不断地从自然界中攫取资源。由于毫无节制的滥用或缺乏合理的机制和政策,导致了一系列的生态失衡问题,甚至让人类文明绝迹,比如古埃及和古巴比伦。在近代,一些土著人的岛屿,随着外来人的进驻,也出现了一系列的生态问题,如冰岛在外来人进驻以后,著名的苔藓景观被毁,苔藓景观恢复到原貌至少需要70 年时间。贾雷德·戴蒙德在他的《崩溃社会如何选择成败兴亡》中说到新几内亚高地、日本、蒂科皮亚岛都曾遇到过生态破坏、森林退化问题,但是他们采用了有效的森林管理办法成功地化险为夷;相比之下,复活节岛、波利尼西亚群岛中的芒阿雷瓦及格陵兰的维京社会却因为没有找到可持续发展的适宜对策而走向消亡[1]。在当下社会,生态环境的可持续性是制约各个国家发展的重要因素,保持良好的生态环境、资源的可持续利用,才能保证一个地区长久的存在和发展。为了避免生态问题,可持续发展科学应运而生,这门科学要解决的问题就是人类如何长期与自然共存。我国习近平生态文明观是以中华文明智慧去理解可持续发展的视角,如何找到一个适合我国乃至推向全世界的可持续发展的模式,是重要探索方向。

在历史上,所有的资源型区域的发展都存在一些问题,在开采资源时高歌猛进,在资源耗尽后城镇走向衰竭,比如在云南个旧的矿业生产。云南的盐井十分典型,“滇南大政,惟铜与盐”,盐税在云南历史发展中是仅次于田赋的第二大税种,盐在一定时期支撑起了云南经济的发展。西藏和四川也产盐,西藏主要依靠将盐水运送到河谷边的晒盐地上进行天然晾晒,四川的盐则主要依靠天然气作为燃料进行生产。云南井盐不同于西藏、四川的盐业生产,生产过程中以柴薪为燃料,对于周边植被依赖性强,对生态环境影响很大。然而目前对盐井的可持续发展研究较少,对盐井的生态影响认识并不清晰。我们认为以盐井来进行可持续发展研究有利于理解资源型地区城镇化模式,为我国城镇化进程提供参考,为生态文明建设贡献一份力量。

本文以云南三大盐井区的17 个盐井为研究区域,首先查阅文献资料获得盐井产量、开井时间、周边植被等信息,然后通过访问调查获得当地人对盐井植被变化的认识,最后通过遥感得到当前云南盐井周边植被覆盖的准确数据。通过三种方法相结合,来形成对云南盐井进行盐业生产对周边植被影响的总体认识,验证盐井植被管理政策的有效性。

二、研究方法

(一)研究区域

云南省位于我国西南部,土地面积为39.41万平方公里,地处北纬21°8′~29°15′,东经97°31′~106°11′之间。云南省地势西北高、东南低,属于山地高原气候,山地面积占全省总面积的88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,地形为起伏和缓的山地和丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成了山岳冰川地貌。云南省气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属于高原山地气候。

云南盐井众多,根据其分布位置形成了三大盐井区(图1):滇中盐井区、滇西盐井区、滇南盐井区。其中滇中盐井包括:黑井、琅井、元永井、一平浪井、白井;滇西盐井包括:拉井、老姆井、诺邓井、宝丰井、弥沙井、乔后井;滇南盐井包括:按板井、抱母井、香盐井、益香井、磨黑井、石膏井。

图1 云南盐井(白色)与对照点(黑色)分布图

(二)文献法

通过对云南盐井的盐井志、地方档案、碑刻资料、口述史等相关文献进行查阅和整理,形成对盐井的整体认识,了解盐井的历史生产情况,如分布地点、开井时间、产量、卤水浓度、燃料种类等。

(三)访谈调查

为了印证文献资料的记录,到盐井区进行访谈调查,通过当地人的视角,形成盐井区生态变化的社区认知。重点对滇中黑井周边社区居民进行了访查,人数为6人,年龄50-60岁。访查的内容主要包括盐井使用燃料类型、森林植被覆盖变化趋势及发生变化的时间、是否实施保护政策及政策实施后森林变化等方面。

(四)植被遥感

文章主要选取滇中的黑井、琅井、白盐井、一平浪井、元永井,滇西的宝丰井、弥沙井、乔后井、拉井、老姆井、诺邓井,滇南的按板井、磨黑井、石膏井、抱母井、香盐井、益香井,共17 个盐井作为研究区域。通过文献记录及实地调查,确定盐井位置。在GoogleEarth中标注盐井位置(图1)。

为考量盐井对于周边植被的影响程度,根据盐井不同的位置、盐井点内人口数量,为每个盐井设置对照点。为了对比不同利用强度下植被的恢复情况,以盐井和对照点为中心,为每个地点设置半径2km、5km、10km 的缓冲区。做遥感数据分析时,设置的对照点均在盐井100km范围以内,以保证盐井与对照点实行相同的林业政策;选择的对照点与盐井行政区划等级相同,即乡镇级单位对应乡镇级单位,村级单位对应村级单位;城镇规模相当,且在对照点没有进行其他工业生产,确保对照点和盐井仅存在有无盐业生产的区别。在GoogleEarth中标注盐井对照点位置(图1)。

将全部盐井和对照点位置导入QGis 中做植被覆盖分析。利用Hansen 等(2013)空间分辨率为30米的植被数据集(来源http//earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest),切分出云南省内数据,嵌入盐井及对照点2km、5km 和10km矢量范围,得到研究区域和对照点2km、5km和10km缓冲范围植被覆盖数据。

(五)Pearson相关分析

我们认为盐井卤水浓度越低、产量越高则耗柴量越高,对周边植被的损耗越高,因此植被覆盖率越低,且恢复周期越长。为验证以上假设,进行Pearson相关分析。

三、结果

(一)文献记录结果

在大量的文献记录中,我们收集整理到了历史文献中对于云南盐井进行盐业生产、森林状况的记载,盐井原井名、开井时间、产量、所用燃料[2]、森林情况信息,汇总形成如下表格(表2)。关于不同地域的制盐方法,《清史稿》中记录有云南盐业生产“长芦、奉天、山东、两淮、浙江、福建、广东之盐出于海,四川、云南出于井,河东、陕西出于池。其制法,海盐有煎有晒,池盐皆晒,井盐皆煎”[3]。在《盐法议略》4[4]中有“煎盐无煤炭、无荡草,全以木柴供烧”,“滇井与蜀井异:蜀井之火蕴于地,引之不竭;滇井恃薪而煎,兵燹后满目童山”。

(二)访谈调查结果

从访查结果看,关于盐业生产对周边植被历史影响,大致经历了建国前可持续发展、建国初期问题出现、改革开放后植被恢复的阶段。详细结果总结如下:

建国以前,黑井虽然进行井盐的生产,但是当地的林业资源一直十分丰富,周围山上的树郁郁葱葱,满眼都是绿色。被访谈者介绍这是由于当地对于森林有着一些保护措施,比如“三不砍原则:最大的树不砍,最小的树不砍,悬崖上的树不砍①受访人:李x华,地点:黑井古镇,时间:2019年11月.。”

建国初期,国家政策不稳定,用当地人的话说:“今天把地分给你了,明天又不是你的了”,对于林地的木材,在分给自己地的时候,就“赶快砍掉拿回去,不然说不定第二天就不是自己的了”②受访人:王x,地点:黑井武家大院,时间:2019年11月.,在这个时期,附近林场破坏程度极为严重。在调查过程中,当问及当地哪个时期生态环境破坏最严重时,当地人答复是“大炼钢铁”、“集体化”时代③受访人:黄x,地点:诺邓富甲流芳苑,时间:2019年11月.。

改革开放时期年代以后,随着当地的包产到户,山林分到各家各户,山林的使用更为合理,山林的回复也加强,长江上游的植被恢复工程也为当地森林生态保护提供契机。现在黑井古镇的盐业停产,主要通过盐文化来发展旅游业。由于盐业生产的终结,当地人的生计方式也发生改变,开始利用自家房屋开设客栈等④受访人:李x华、王x、武x,地点:黑井古镇,时间:2019年11月.。近年来,黑井地区开始植树造林,恢复当地生态环境。在当地,由于当地黑井古镇盐业的停产,传统的盐业社会发生了新的转变。

(三)植被遥感数据

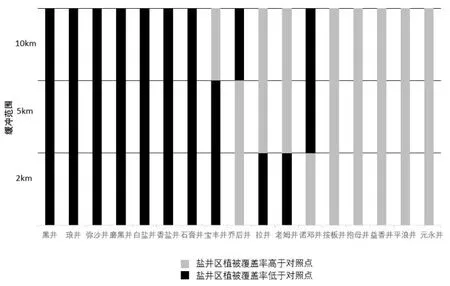

1.盐井区和对照区植被覆盖率差异

总体来看,在2km、5km和10km缓冲范围内,对照区植被覆盖率均高于盐井区(图2)。

图2 17个盐井和对照区不同缓冲范围植被覆盖率对比

分析发现,黑井、琅井、弥沙井、磨黑井、白盐井、香盐井、石膏井在三个缓冲范围内植被覆盖率均低于对照点植被覆盖率,按板井、抱母井、益香井、平浪井、元永井景区植被覆盖率在三个缓冲的范围内均高于对照点(图3)。其中一平浪井、元永井燃料为煤炭,乔后井、拉井和老姆井的燃料不确定。宝丰井在2km和5km的缓冲范围内,井区植被覆盖率低于对照区,在10km缓冲范围内植被覆盖率高于对照区。诺邓井在2km 缓冲范围内井区植被覆盖率低于对照点,在5km和10km缓冲范围内井区植被覆盖率高于对照点。

图3 各盐井与对照区不同缓冲区范围植被覆盖率比较

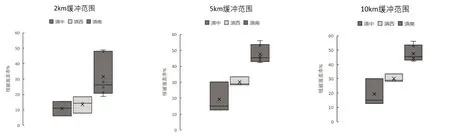

将煎盐燃料不是或者不全是柴薪的一平浪井、元永井、乔后井、拉井和老姆井剔除,分析其余以薪柴煎盐的各个盐井在不同缓冲范围内与对照组的植被覆盖率差异,发现盐井区总体植被覆盖率显著低于缓冲区,且缓冲距离越小,盐井区周边植被覆盖率越低(图4)。

图4 12个烧柴盐井区和对照区不同缓冲范围植被覆盖率比较

2.滇中、滇西和滇南盐井区植被覆盖率差异

将燃料不是薪柴或不全是薪柴的一平浪井、元永井、乔后井、拉井和老姆井剔除后,在不同缓冲范围发现滇中、滇西和滇南盐井区植被覆盖率差异显著,滇中盐井区总体植被覆盖率显著低于滇西区,滇西区显著低于滇南区(图5)。

图5 不同缓冲范围滇中、滇西和滇南盐井区植被覆盖率差异显著

对比盐井区和对照区植被覆盖率发现,在不同缓冲范围内,滇中盐井区植被覆盖率均低于对照区植被覆盖率(图6)。

图6 不同缓冲范围滇中、滇西和滇南盐井区与对照区植被覆盖率差异

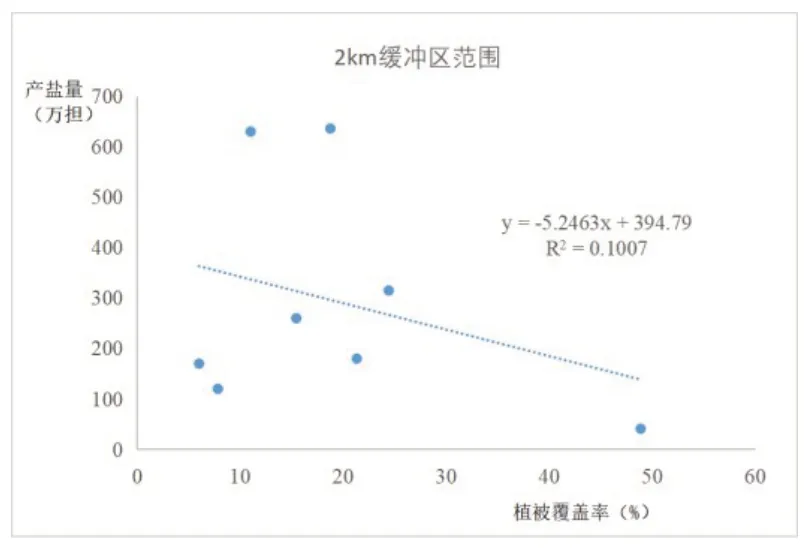

3.盐井产量与植被覆盖率

根据文献查阅获取的部分盐井的年产量、每百斤卤水出盐量、每百斤盐需柴量等信息,剔除确定用煤炭作为燃料的一平浪井和元永井,以及不确定燃料类型的乔后井、拉井和老姆井,经相关分析,每百斤卤水出盐量和每百斤盐需柴量之间不呈现显著负相关,说明文献记录的数据有疏漏。因此我们只就用柴的盐井的产量与植被覆盖率进行分析。结果表明:整体上盐井产量与植被覆盖率呈显著负相关,且在2km缓冲区范围内,相关性较强(图7)。

图7 不同缓冲区范围盐井产量与植被覆盖率相关图

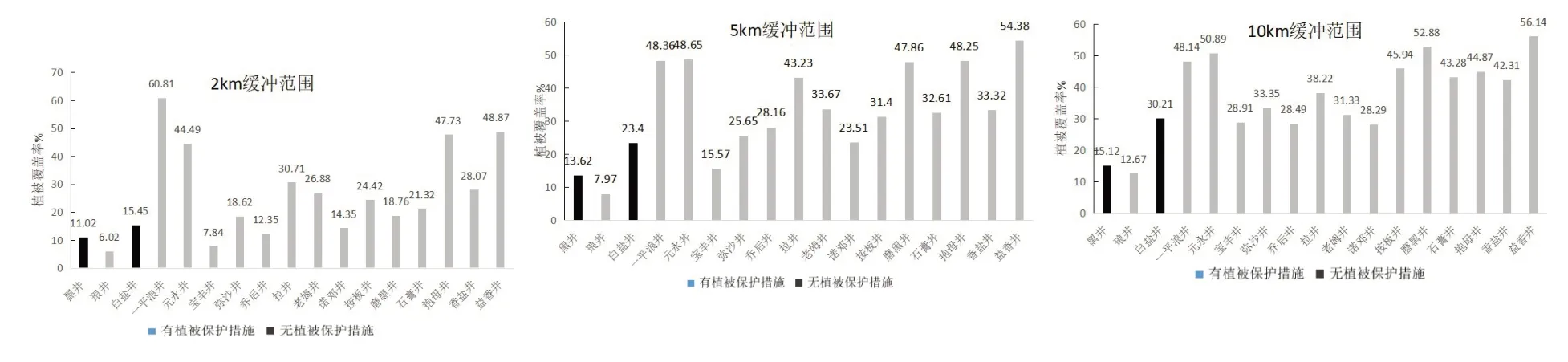

4.有植被保护政策盐井和其他盐井植被覆盖率差异

对有植被管理政策的盐井和其他无植被管理措施盐井植被覆盖率进行比较,结果发现,黑井和白盐井尽管有保护措施,但和其他盐井对比植被覆盖率仍旧很低,2km 缓冲范围内植被覆盖率黑井仅为11.02%、白盐井15.45%(图8);5km缓冲范围内植被覆盖率黑井仅为13.62%、白盐井23.4%;10km缓冲范围内植被覆盖率黑井仅为15.12%、白盐井为30.21%。在2km、5km、10km 缓冲范围内,井区植被覆盖率均低于对照点。

图8 有保护政策盐井和无保护政策盐井植被覆盖率差异

四、讨论

(一)人类对环境变化的认识具有局限性

从文献资料看,普遍记录盐井进行盐业生产对于周边森林影响较小。一些盐井从汉代开井到20 世纪60-70 年代关闭,这期间一直在进行盐业生产,人们认为长时间的盐业生产活动证明其生产具有可持续性。康熙《琅盐井志》记载“森林旋砍旋生,从无燃料之虞”,即森林储备丰富;但亦有康熙《黑盐井志》指出盐井周边童山濯濯,木材需要从几百公里外购买运送到盐井,盐业生产成本增高,出现了严重的薪本银借贷问题。一些盐井能够运营很长时间,可能是因为战争等历史因素为盐井周围植被提供了恢复时机。森林“从无燃料之虞”记载于琅井和黑井,而同时期也有文献记录当时的两个盐井周边森林破坏严重。黑井地区曾实行植被管理政策,如实行“三不砍”原则,“从无燃料之虞”的记录存在粉饰太平的可能。

尽管清朝时期已记录到盐业生产对森林的严重破坏情况,但实地访查发现,当地人普遍认为盐井区周边森林破坏开始于建国以后,在大跃进时期周边森林遭到大肆砍伐,生态破坏严重。访查还发现,建国以后黑井、白盐井实施植被管理与保护政策,在盐井进行生产的过程中起到了积极作用,社区居民普遍认为盐井周边植被覆盖已经恢复到原来的生态水平。然而,遥感结果表明,黑井、白盐井相较于其他盐井植被覆盖率依旧较低,且植被依然远远低于对照区。

因此,人类对环境变化的认识具有局限性,历史记录、人的记性和认识都会受到社会环境和时空限制的影响,且其对于环境变化的感知滞后,并不能及时发现生态环境的变化。黑井和白盐井实行植被保护政策,是在当地已经出现了严重的森林破坏之后,通过采取相关措施来应对盐业生产所带来的生态问题。

(二)遥感数据客观反映植被恢复情况

进行遥感植被数据分析时,对照点在盐井方圆100km 以内,以保证其自然环境与盐井具有同质性,水热条件、树种等基本相同。同时城镇规模相当,地方实行的相关政策相同,确保对照点与盐井仅存在有无盐业生产的差别。以上条件确保了遥感方法的可信度。

在不使用木材作为燃料的盐井,如一平浪井、元永井,其植被覆盖水平和对照点基本一致,表明对森林开发程度较低的区域对周边植被影响越小。对产量和植被覆盖率做Pearson 分析,发现产量和植被覆盖率在2km缓冲范围内呈现显著负相关,即产量高需要的木材越多,盐井周边植被覆盖率越低,表明对森林利用强度越高,植被恢复越困难。在黑井和白盐井进行了植被管理和保护,但遥感数据显示这两个盐井植被覆盖率相对于其他盐井而言处于较低水平,表明保护政策的实施,短期内并无法保证植被的恢复。17 个盐井中的大多数盐井在20 世纪60-70 年代停产,其余盐井进行了燃料的更替,真空制盐技术逐步发展,对于盐井周边森林砍伐停止,盐井停产至今已有50 年之久,但遥感数据表明盐井区植被恢复仍未完成。

三大盐井区中,滇南植被覆盖率优于滇西盐井区,滇中盐井区植被覆盖率最低。云南特殊的地形特征,导致了其不同的区域存在不同的水热条件,影响其植被自然恢复的速率。同样破坏程度的植被,滇中地区植被恢复的时间可能是滇南和滇西的数倍。这也就导致了同样进行盐业生产的滇西和滇南地区,相对于滇中地区,其植被覆盖已经恢复到与周边无盐业生产的地区的水平,而在滇中地区植被覆盖较低,甚至黑井10km范围内总体植被覆盖率不超过30%。资源型城镇在做生态文明建设规划时应综合考虑,尽管滇中地区实施了植被管理政策,但由于当时植被破坏已经极为严重,生态破坏已经积重难返,植被恢复困难。说明在超过生态阈值的砍伐下,保护政策已难以起效。

五、结论

当前我国资源型城镇在习近平生态文明观的指导下进行着城市转型,是十分必要且合理的。从对盐井历史发展研究可知,在盐井资源型城市发展中遇到了可持续发展的问题,森林的破坏导致了云南盐井的没落。由于历史上的人对于环境变化的感知滞后,导致盐井区在出现了严重的森林破坏后,才开始进行植被保护,但已经于事无补,采取的植被保护措施无法及时修复已经造成的破坏。盐业资源给当地带来经济收入的同时,以高强度的森林破坏为代价,当地的生态环境遭遇了巨大危机。时至今日,滇中地区的黑井、琅井和白盐井植被覆盖率仍处于较低水平,森林砍伐已经超过了当地生态阈值,生态破坏积重难返。

盐井作为一种典型的资源型城镇,其发展历史可以给予我们一些反思,如何进行资源型城镇的可持续发展是所有人需要思考的问题。资源型城市规划在进行自然资源开发过程中,合理的控制其开发力度,使得资源消耗在当地生态系统的生态阈值之内,才能在开发资源的基础上,使得生态系统具有自我恢复的能力。公众教育中应当明确并非所有生态保护措施都能达到预期的效果,应该清晰地认识到地区生态承载力,在生态承载力范围内进行区域经济发展。最后,为避免历史上局限于当下社会背景的“粉饰太平”现象,开发管理要进行远景规划,以长远的眼光考虑问题,在较大的时空尺度下对资源利用做好可持续发展规划,否则到了积重难返的程度再加以保护将于事无补。