并购网络技术多元化对企业创新绩效的影响研究

田洁张信东吕艳娜

(1.山西大学经济与管理学院,山西 太原 030006;2.中国政法大学商学院,北京 100088)

一、引言

创新是引领发展的第一动力,我国多次强调要坚定不移地实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家。然而,仅仅依靠“闭门造车”的内部学习模式很难获取竞争优势,企业需要“开门迎客”,跨越组织边界,获取外部创新资源,突破自身研发困境。作为获取外部技术知识的有效方式,并购已成为企业提升创新能力的重要途径(陈爱贞和张鹏飞,2019;佟岩等,2020;Chen et al.,2021)[25][38][5]。企业实施并购可以有效规避知识产权壁垒,获得标的企业的前沿技术,提高技术开发能力(Lebedev et al.,2015)[12]。我国企业并购交易位居全球第二,但创新能力却有待提高,制造业“大而不强、全而不优”的难题亟待破解。为此,国家非常重视并出台一系列政策推动并购和创新,鼓励企业通过并购提升创新能力。国家“十四五”规划要求构建一批优势互补的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品等,鼓励兼并重组。

根据社会网络理论,网络是企业获取新知识的重要外部来源。在Jaffe(1986)[11]、Sampson(2007)[18]、Rodan and Galunic(2004)[17]的研究基础上,Phelps(2010)[16]提出“网络技术多元化”的概念,即在合作网络中,核心企业与合作伙伴、合作伙伴与合作伙伴之间技术多元化程度。现有学者大多以联合研发和申请专利作为企业合作网络的构建依据,研究“合作研发网络技术多元化”(Sampson,2007;曾德明等,2015;陈立勇等,2015)[18][47][26]、“创新网络技术多元化”(赵炎等,2022)[48]。还有学者提出“供应商网络技术多元化”,即企业与其供应商以及供应商之间构成的网络的技术差异程度(Gao et al.,2015;李瑜等,2017;于茂荐和孙元欣,2020)[8][33][43]。已有“网络技术多元化”相关文献探讨了不同类型组织冗余(陈立勇等,2015)[26]、供应商创新绩效(于茂荐和孙元欣,2020)[43]、企业知识基础深度和知识基础宽度(赵炎等,2022)[48]、网络密度和网络关系强度(曾德明等,2015)[47]的调节作用。

作为企业间资源整合的有效方式,并购引起了广大学者的关注,但现有学者通常将并购视为一个“事件”,即认为并购项目是同质化的,通过虚拟变量表征并购行为,探讨其对创新的影响(冼国明和明秀南,2018)[41],关于并购的创新激励说(Ahuja and Katila,2001;陈爱贞等,2019; Bartov et al.,2021)[1][25][3]与创新抑制说(Giudice and Maggioni,2014)[9]是一直以来争论的话题。然而,当并购方开展多次并购,或并购标的企业具有不同专利技术,均无法准确反映其对并购企业创新的影响。事实上,企业实施多次并购是基于战略全局的考量,并非并购次数的简单相加。若只关注并购行为本身,忽略并购企业与标的企业之间、不同标的企业之间的关系对创新的作用,可能会导致结论有偏差。有少数学者已经关注到并购企业和标的企业之间技术差异对创新的影响(姚颐等,2022;黄苹和蔡火娣,2020)[44][30],但这些研究仅从并购企业与标的企业的二元关系出发,并未涉及包括多个标的企业的并购网络,而并购企业与标的企业之间、不同标的企业之间形成的技术多元化并购网络尚未探讨。基于此,本文提出“并购网络技术多元化”,即并购企业与标的企业、不同标的企业之间的技术差异水平。本文要研究的问题是:企业应如何选择标的方?并购网络技术多元化对企业创新绩效有何影响?作用机制是什么?这些既是企业并购实践中亟需解决的重要问题,也是本研究希望解决的主要问题。

本文基于资源配置理论、交易成本理论、动态能力理论等,以2010—2019年实施并购的上市公司为研究对象,以5年为滚动时间窗口,构建并购网络,考察并购网络技术多元化对企业创新绩效的影响,并基于技术能力和组织能力视角探讨其影响机制,为企业选择并购对象、提高创新绩效提供有效借鉴。

本文边际贡献主要体现在:第一,并购领域的研究通常从微观企业层面或中观地区层面切入,而本文从企业集群层面切入,通过一段时间的交易事件构建并购网络,考察了并购网络技术多元化产生的效果,在研究视角上具有学术创新。第二,从并购视角出发,突破并购项目“同质化”和并购双方“二元关系”,提出“并购网络技术多元化”这一研究主题,丰富了并购和网络技术多元化相关研究。充分考虑并购企业与标的企业、不同标的企业之间技术多元化这一实现并购协同增长效应的必要条件,构建并衡量了“并购网络技术多元化”这一指标,使企业站在战略全局高度更为全面、长远地选择并购目标,构建并购网络,促进企业创新。第三,打开了并购网络技术多元化影响企业创新绩效的机制“黑箱”。从技术能力和组织能力双重视角出发,基于动态能力理论,使企业内部和外部共同发力,将并购获取外部技术资源与企业内部自身能力纳入统一框架,形成“并购网络技术多元化-技术能力(企业技术多元化)和组织能力(吸收能力、整合能力)-创新绩效”的传导机制。

二、理论基础与研究假设

(一)并购网络技术多元化与企业创新绩效

并购网络技术多元化有利于企业创新。首先,技术多元化的并购网络可以有效配置资源,节约要素成本,促进企业创新。创新是知识元素重组的结果(Subramanian et al.,2019)[20],基于资源配置理论,实现协同创新需要准确识别并购双方的技术并进行有效整合(Sirmon et al.,2011)[19]。并购网络技术多元化可以为企业带来丰富的异质性资源,促进知识和技术在并购方内部充分流动,实现技术融合,优化资源配置。同时,集中化研发能够有效避免研发投入的重复和冗余,降低企业内部研发过程中的风险与不确定性,节约技术创新要素成本,更好地配置创新资源,激发企业技术创新动力。溢出效应同时促使并购方学习、运用新技术,进而促进企业创新(Tseng,2022)[22]。其次,并购网络技术多元化所提供的异质性知识可以形成互补效应,促进企业创新。基于资源基础观提出的“网络资源”概念,强调了企业合作网络中异质性资源的重要性。企业应建立外部网络,通过战略联盟、合作获取异质性资源和竞争优势。企业之间资源的差异是资源互补的本质与源泉,并购企业与标的企业之间、不同标的企业之间的技术差异形成了技术互补,多元化知识的导入可以促进企业发现多样性的知识组合,提高企业创新绩效(Ahuja and Katila,2001)[1]。最后,并购网络技术多元化可以为企业提供新理念、新思路。技术多元化的并购网络环境有助于企业打破固定的知识框架,超越传统的技术束缚,形成新颖的思维模式,激发技术创新的灵感(于茂荐和孙元欣,2020)[43]。总之,并购网络技术多元化的提升,激发了新知识组合的强度,增加了企业知识要素重组的机会,有利于企业创新。

然而,并购网络技术多元化程度过高也会产生负面影响。企业通过开展并购促进自身创新时,容易受到信息摩擦的影响(Celik et al.,2022)[7]。基于交易成本理论,网络成员的异质性会增加企业的搜索成本、信息成本和管理成本。企业构建网络之初对其他领域异质性合作伙伴的搜寻具有信息不对称性、不确定性与复杂性,在取得被并购方信息并与其进行信息交换的过程中需要信息成本。构建网络成功后会产生管理成本,网络成员的异质性使管理结构更加复杂,成本不断增加,从而降低企业创新绩效。由此可见,并购网络技术多元化程度过高会产生更大的复杂性,企业需要付出更多的成本识别网络技术多样性带来的异质性信息,成员之间也难以建立信任关系,组织之间的信息沟通和知识转移不顺畅,知识交叉融合优势无法有效发挥,沟通成本、时间成本和管理成本增大(曾德明等,2015)[47],不利于企业创新。基于此,本文提出如下研究假设:

H1:并购网络技术多元化与企业创新绩效之间呈倒U型关系。具体而言:在适当的并购网络技术多元化程度下,提高并购网络技术多元化水平有利于提高企业创新绩效,但超过一定程度后会抑制企业创新。

(二)企业技术多元化的中介效应

技术多元化的本质是企业在巩固自身核心技术的基础上,将技术延伸至与现有技术不同的领域,以获取新技术或提升原有技术水平。动态能力指企业建立、调整、重组内部和外部资源的能力。动态能力理论认为,企业在日益变化的外部环境中,凭借动态能力创造和拓展资源基础,不断寻求机会,持续获取竞争优势(Teece,2007)[21]。企业技术多元化作为一种高阶能力和动态能力,丰富和创造了企业资源,改变和拓展了能力范围。

并购网络技术多元化有利于提升企业技术多元化水平。并购网络是企业获取新技术的重要外部来源,标的企业的新技术可以丰富企业的“资源池”和“技术池”,扩宽现有的技术路径(Sampson,2007)[18]。同时,并购网络技术多元化还可以引进思想,促进不同知识融合,提高企业技术原创性,通过重组和利用外界资源,提升企业技术多元化水平。然而,并购网络技术多元化程度过高,也会带来负面效应。由于并购双方在不同技术领域深耕,具有较高的信息不对称性,增加了企业并购风险和管理难度,降低了对新知识、新技术的整合和利用效率,不利于企业形成多元化技术。因此,并购网络技术多元化与企业技术多元化水平呈倒U型关系。

企业技术多元化可以提高企业创新水平。一方面,技术多元化能力强的企业进入新的技术领域时,可以更高效地搜寻并选择并购网络中的知识资源,也更容易重组内部知识,抓住创新机会,使企业通过技术融合和异花授粉效应提高创新水平和创新质量。另一方面,当企业在多个技术领域发力时,能够更准确地识别前沿技术机会(Acosta et al.,2018)[2],降低对单一技术的依赖程度,提高技术柔性,避免企业聚焦于特定技术领域而产生的技术锁定问题。同时,技术多元化水平高可以使企业更积极地应对外部技术复杂性带来的风险,降低研发带来的不确定性,有利于企业创新(杜玉申和刘梓毓,2021)[27]。因此,根据以上分析,本文提出如下研究假设:

H2:并购网络技术多元化通过企业技术多元化提高企业创新绩效,即“并购网络技术多元化-企业技术多元化-企业创新绩效”的传导路径可能存在。

(三)吸收能力的中介效应

组织能力的重要组成部分是吸收能力和整合能力(徐蕾和李明贝,2019)[42],并购后的技术吸收和整合对于企业并购后能否真正获得收益至关重要(王宛秋和张潇天,2022)[40]。因此,本文从吸收能力和整合能力两个视角出发,分析企业组织能力在并购网络技术多元化和创新绩效之间发挥的中介作用。吸收能力指企业搜索、获取、消化和应用知识与技术的能力,对提高创新水平具有重要作用(Cohen and Levinthal,1990)[4]。对于本文的并购网络而言,吸收能力是并购企业识别、获得和转化标的方异质性技术的能力,也是并购网络的多元化技术与创新之间的转化工具。学界通常用研发强度表征吸收能力,公司的研发强度取决于其识别和发现良好合作伙伴的能力(Martinez-Noya and Garcia-Canal,2021)[14]。并购网络技术多元化可以使企业建立包括自己核心技术和外部异质性技术的知识库,拓宽企业知识基础,加深企业对全新知识的理解,通过有效转移和应用新的技术资源,实现并购方相关领域的知识积累,促进企业识别和吸收外部知识。然而,随着并购网络技术多元化程度的提高,由外部全新技术带来的风险增加,相关成本随之增大,进而降低企业吸收能力。同时,并购企业对异质性知识的理解可能不够深入,使用经验匮乏,导致企业识别和吸收标的方的技术和知识能力下降。因此,并购网络技术多元化与企业吸收能力呈倒U型关系。

现有研究已经广泛证实提高吸收能力有利于企业创新(刘娟等,2021)[34]。吸收能力较高的企业本身可以快速汲取和利用外部异质性技术,提高技术转化速度,促进企业创新。同时,吸收能力强的企业内部组织机制通常也较为完善,可以作为技术吸收的组织保障,使内外部知识有效融合,进而提高企业创新绩效。因此,并购网络技术多元化会影响企业吸收能力,进而提升企业创新绩效。根据以上分析,本文提出如下研究假设:

H3a:并购网络技术多元化通过吸收能力提高企业创新绩效,即“并购网络技术多元化-吸收能力-企业创新绩效”的传导路径可能存在。

(四)整合能力的中介效应

企业要提高自身能力,实现进一步发展,在吸收外界技术的基础上,还应提升整合能力(简兆权等,2011)[31]。整合能力是企业以现有的资源为依托,通过系统整理、协调、配置、集成方式将新技术和已有技术进行跨专业、跨类别、跨行业融合,进而形成新想法、创造新产品、开发新技术的能力。其核心在于技术之间的系统集成、相互融合,有助于企业积极应对外部市场变化,是一种高阶的动态能力和组织能力(Teece,2007)[21]。已有学者关注了企业并购后的整合能力,认为提高企业并购后整合能力具有重要作用。姚颐等(2022)[44]提出互补性有助于并购方获取标的方知识和技术,提高企业对内外部资源整合运用的能力,促进企业创新。由此可知,并购网络技术多元化有助于扩展并购方现有技术领域,使并购方与标的方、标的方之间的技术融合,推动企业不同领域知识和技术相互作用、资源协调配置,实现跨技术边界的交叉补充,形成协同效应,促进技术重组,提高企业整合能力。然而,由于较高异质性网络中的成员具有各自的语言和规范,企业并购网络技术多元化程度越高,技术异质性就越大,利用这些知识和技术并建立元素之间联系也更加困难。企业将难以合理有效配置技术资源,需要投入更多的成本来整合转化新知识,降低了企业的整合能力。因此,并购网络技术多元化与企业整合能力呈倒U型关系。

相关研究发现,提高企业整合能力有利于企业创新(徐蕾和李明贝,2019)[42]。获取技术资源只是提高创新水平的前提,进一步提高企业创新绩效还需配备相应的资源转化能力。企业并购促进了知识和资源流动,较高的整合能力可使企业以现有技术为基础,有效识别、转移和应用新的技术资源,实现技术融合和交叉创新。整合能力高的企业拥有更多创新机会(简兆权等,2011)[31],能够激发企业创新力,创造新技术。因此,提高企业整合内外部资源的能力,可以充分利用并购方双方资源和技术,提高企业创新绩效。根据以上分析,本文提出如下研究假设:

H3b:并购网络技术多元化通过整合能力提高企业创新绩效,即“并购网络技术多元化-整合能力-企业创新绩效”的传导路径可能存在。

综上所述,本文的理论模型如图1所示。

图1 理论模型

三、研究设计

(一)样本选择及数据来源

本文选取2010—2019年发生并购交易的A股上市公司作为研究样本。借鉴已有研究(Lebedev et al.,2015;姚颐等,2022)[12][44],对样本进行如下筛选:(1)选择上市公司为并购方的样本;(2)剔除金融类公司和ST公司;(3)剔除资产剥离、资产置换、债务重组、股份回购、要约收购及股权转让的样本;(4)剔除并购交易失败的样本;(5)剔除并购标的方为境外公司的样本;(6)剔除其他数据不完整的样本。并购数据和企业基本数据来自CSMAR数据库和Wind数据库,并购企业的专利数据、董事网络关系数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS),并购企业和标的企业具体专利分类号(IPC)通过国家知识产权局专利检索系统 (http://www.cnipa.gov.cn/)手工收集整理得到,并经过反复核实。最终,本文的实证分析围绕817家公司2010—2019年的非平衡面板数据(N=2900)展开。本文对所有连续变量在1%和99%分位数上进行缩尾处理。

(二)研究模型和变量定义

为了克服可能存在的遗漏变量导致的内生性问题,本文构建个体和时间双向固定效应模型,以考察并购网络技术多元化对企业创新绩效的影响,具体如下:

其中,IPit表示企业创新绩效,NTDit表示并购网络技术多元化,Ctrlsjit表示控制变量,μi表示企业个体固定效应,λt表示年份固定效应,εit表示误差项。本文用Matlab 2019b软件计算并购网络技术多元化、企业技术多元化等指标,运用Stata 16.0软件进行数据处理与分析。

1.企业创新绩效(IP)

学界普遍用专利数据衡量企业创新活动,专利申请年份比专利授予年份更能准确反映企业创新产出的时间(孟庆斌等,2019)[37],可以更直接、客观地表征企业创新成果(田轩和孟清扬,2018)[39],因此,本文用专利申请数加1取对数衡量企业创新绩效(翟淑萍等,2022)[49]。

2.并购网络技术多元化(NTD)

本文以5年为滚动时间窗口,将2010—2019年的数据划分为6个时间窗口,用IPC前四位识别不同专利类型,即2010—2014年构建的并购网络的技术多元化水平衡量2014年企业并购网络技术多元化程度。借鉴Sampson(2007)[18]、陈立勇等(2015)[26]、赵炎等(2022)[48]的研究衡量并购网络技术多元化。

首先,构造企业i的多维向量,Fi=,表示企业i在第s个专利分类中的专利数。然后,计算并购企业与标的企业、不同标的企业之间技术多元化指标值,具体方法如下:

最后,计算并购网络内所有技术多元化指标值的平均值,即并购网络技术多元化。NTD取值范围为0~1,值越大,表示并购网络技术多元化程度越高。

3.企业技术多元化(TD)

借鉴Chen et al.(2012)[6]的研究,本文以5年为滚动时间窗口,通过熵指数衡量企业技术多元化水平,计算方法为:

根据IPC前四位对专利进行分类,Nsit表示企业i第t-4至t年(5年)s类专利数量,Nit表示企业i第t-4至t年(5年)所有专利之和。Nsit/Nit表示企业i的s类专利技术在其总专利数中的占比。TD越大,表示企业涉足的技术领域越广,技术多元化程度越高。

4.吸收能力(AC)

借鉴Cohen and Levinthal(1990)[4]的测度方法,本文用研发强度表征企业吸收能力,考虑到企业具有不同规模,采用研发经费投入与营业收入的比值衡量企业研发强度。

5.整合能力(IC)

刘岩等(2019)[35]提出整合能力表示企业拥有两种及以上IPC专利分类、有效开展技术融合的能力。借鉴该研究成果,本文以5年为滚动时间窗口,用并购企业专利申请种类数量衡量其整合能力。其中,专利种类根据IPC前四位进行识别。

6.控制变量

借鉴已有文献(赵炎等,2022;杨靓等,2021;李春涛和宋敏,2010)[48][45][32],本文选取了如表1所示的控制变量。

表1 变量定义

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

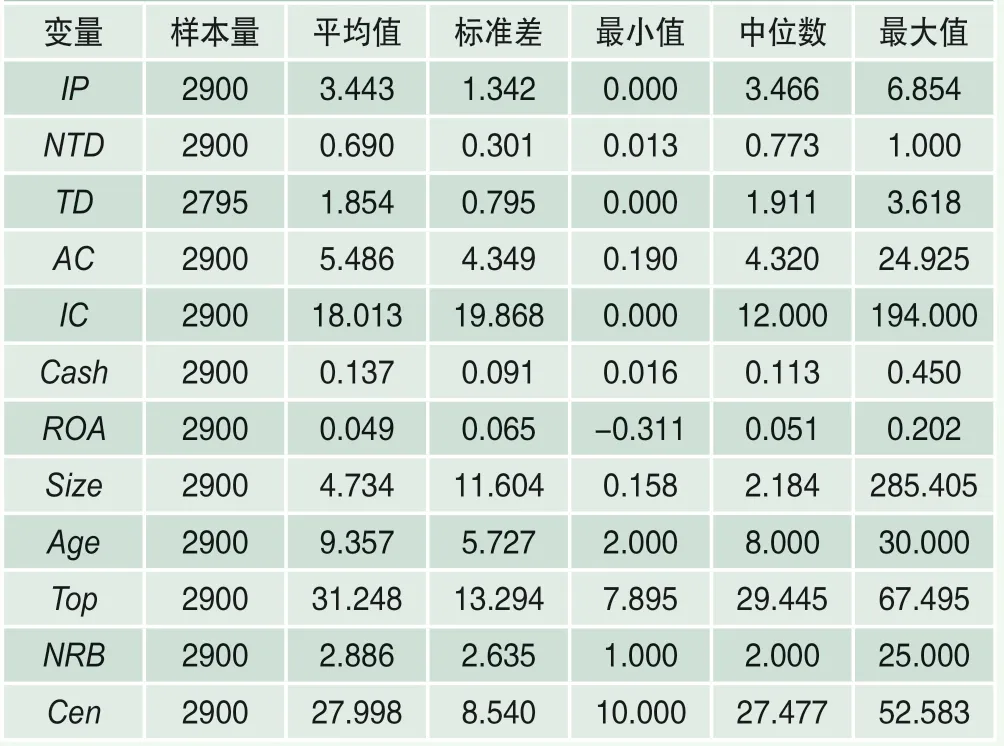

表2为样本企业各变量的描述性统计结果。可以看出,创新绩效平均值为3.443,最小值为0,最大值为6.854,说明不同企业创新水平有较大的差异;并购网络技术多元化平均值为0.690,中位数为0.773,处于较高水平,说明企业并购网络技术多元化程度整体较高;现金持有水平、盈利水平、企业规模、年龄的最小值分别与其最大值相差较大;第一大股东平均持股比例为31.248%,说明样本公司股权集中度较高;并购网络关系广度最小为1,最大为25,具有较大差异。

表2 变量的描述性统计结果

(二)基准回归分析

表3报告了并购网络技术多元化对企业创新绩效的回归结果。列(1)(2)报告了控制时间效应的混合OLS回归结果,列(3)(4)报告了控制个体和时间效应的双向固定效应回归结果。结果显示,不论是否加入控制变量,两种估计方法下的并购网络技术多元化一次项系数均显著为正,二次项系数均显著为负,说明并购网络技术多元化与企业创新绩效呈倒U型关系,即并购网络技术多元化在一定范围内会提高企业创新绩效,但过度多元化会抑制企业创新。

表3 并购网络技术多元化与企业创新绩效

为了进一步验证并购网络技术多元化与企业创新绩效的倒U型关系,根据Lind and Mehlum(2010)[13]的U型关系三步检验程序,使用Stata 16.0软件utest命令进行检验。结果显示并购网络技术多元化与企业创新绩效关系的斜率呈现先正(1.2125,p<0.01)后负(-0.8867,p<0.01)的趋势(见图2),并购网络技术多元化的极值点为0.5831,位于95%Fieller区间[0.4782,0.6970]内。倒U型关系整体检验的p值为0.000481<0.01,有效验证了并购网络技术多元化与企业创新绩效的倒U型关系。该结果支持本文提出的研究假设H1。

图2 并购网络技术多元化与企业创新绩效倒U型关系

(三)稳健性检验与内生性处理

1.更换被解释变量

首先,发明专利较其他两类专利质量更好、价值更高、审核更为严格,为了排除存在“专利泡沫”的可能性,借鉴陈爱贞和张鹏飞(2019)[25]的研究,将因变量替换为发明专利申请数加1取对数(IPsqfm)进行回归。

其次,专利授权获得了国家专利局的认证,可以在一定程度上反映创新成果被市场接受和肯定的程度(孟庆斌等,2019)[37]。因此,使用专利授权数加1取对数(IPsy)重新衡量企业创新绩效。

最后,由于专利具有一定时滞期,为避免单一年份授予专利的偶然性,借鉴已有研究(杜玉申和刘梓毓,2021;杨靓等,2021)[27][45],计算t年与t+1年企业专利授权数之和(IPt~t+1),t年、t+1年和t+2年专利授予数之和(IPt~t+2),再分别将其加1取对数重新测度企业创新绩效。

回归结果见表4,列(1)~(4)的结果显示,并购网络技术多元化一次项显著为正,二次项显著为负,研究结论保持不变。

表4 稳健性检验

2.变更解释变量

与前文一致,以5年为滚动时间窗口构建企业的专利分布情况,借鉴Yang et al.(2010)[24]的研究,通过欧几里得距离计算两个企业间的技术多元化:

其中,fis表示企业i第s类专利数量占专利总数的比例,技术多元化取值在0~1.41,越接近1.41,技术多元化程度越高。计算并购网络内所有两两企业,即并购方与标的企业、不同标的企业之间的技术多元化指标值,再取其平均值得到并购网络技术多元化(NTD_F)。回归结果如表4列(5)所示,并购网络技术多元化一次项回归系数为正,二次项回归系数为负,证实了本文研究结论的稳健性。

3.Heckman两阶段模型

由于并非所有企业都开展了技术多元化的并购,因此,使用Heckman两步法缓解由此带来的样本自选择问题。以A股上市公司为样本,构造企业是否具有并购网络技术多元化的虚拟变量,采用Probit模型对其进行回归,再将估计的逆米尔斯比率(IMR)加入回归中。结果如表4列(6)所示,逆米尔斯比率的系数显著,说明存在一定的样本自选择问题。在控制样本自选择偏误后,并购网络技术多元化及其平方项的系数分别为1.119和-0.937,均在1%水平下显著,说明研究结论是稳健的。

五、机制检验

前文仅就“并购网络技术多元化-企业创新绩效”进行了整体性刻画,但尚未对其中的机制“黑箱”进行研究。本部分将对二者之间的影响渠道机制进行识别检验,从技术能力和组织能力双重视角出发,对“企业技术多元化”“吸收能力”“整合能力”三类渠道进行验证。本文建立模型(4)和(5),检验并购网络技术多元化是否通过以上三种作用机制影响企业创新绩效。其中,TDit、ACit和ICit分别表示企业技术多元化水平、吸收能力和整合能力,其他变量的含义与模型(1)中一致。

表5列(1)显示了并购网络技术多元化对企业技术多元化影响的回归结果,并购网络技术多元化一次项系数和二次项系数分别为0.482和-0.544,均在1%水平下显著,说明并购网络技术多元化与企业技术多元化水平呈倒U型关系。由列(2)可以看出,并购网络技术多元化一次项系数和企业技术多元化系数显著为正,并购网络技术多元化二次项系数显著为负,说明并购网络技术多元化通过企业技术多元化影响企业创新绩效。因此,H2得到支持。

表5 机制检验

由表5列(3)结果可得,并购网络技术多元化与吸收能力呈倒U型关系。列(4)中并购网络技术多元化一次项回归系数、平方项回归系数和吸收能力回归系数分别为1.106、-0.924和0.061,均在1%水平下显著,说明并购网络技术多元化通过吸收能力促进企业创新,H3a得到支持。

表5列(5)结果显示,并购网络技术多元化与企业的整合能力呈倒U型关系。列(6)在基准回归模型的基础上加入整合能力,回归结果显示,并购网络技术多元化通过整合能力影响企业创新绩效,H3b得到支持。

Hayes and Preacher(2010)[10]提出可通过计算瞬时间接效应(instantaneous indirect effect)来检验非线性中介作用。为了进一步验证本研究的非线性中介关系,本文使用该方法进行检验。通过赋予自变量特定的值x,计算相应的间接变化率θ值,并采用Bootstrap方法检验不同x取值对应的瞬时中介效应的显著性。借鉴已有研究(杨苗苗和王娟茹,2020;朱彩婕,2021)[46][50],本文使用SPSS 26.0中的MEDCURVE程序,计算并购网络技术多元化取值分别为均值-标准差、均值、均值+标准差时,技术多元化、吸收能力和整合能力在并购网络技术多元化与企业创新绩效关系中的瞬时中介效应,再进行Bootstrap重复抽样1000次得出瞬时中介效应的95%置信区间,结果见表6所示。

表6 瞬时中介效应检验结果

可以看到,在并购网络技术多元化取值从均值减一个标准差上升到均值、再从均值到加一个标准差的变化过程中,技术多元化的瞬时中介效应从0.4043下降到-0.0953,再到-0.5630,且所有置信区间均不包含0,说明企业技术多元化在并购网络技术多元化与企业创新绩效的关系中具有非线性中介效应,假设H2成立;将吸收能力嵌入中介效应模型,并购网络技术多元化取值分别为均值减一个标准差、均值、均值加一个标准差时,吸收能力的瞬时中介效应分别为0.0848、-0.1074和-0.3409,呈现逐步下降的趋势,且所有置信区间均不包含0;同理,将整合能力嵌入中介效应模型,并购网络技术多元化在高、中、低取值下置信区间均不包括0,中介效应显著,说明吸收能力和整合能力在并购网络技术多元化和企业创新绩效的非线性关系中起到显著的中介作用,假设H3a、H3b得到支持。

六、异质性分析

依据微观、中观、宏观三个研究层面,本文分别从企业层面(企业数字化转型和企业性质)、行业层面(所属行业)和区域层面(东中西部)进行异质性分析。

(一)企业数字化转型的异质性

数字化转型是新一轮科技革命和产业变革双轮驱动下数字技术与传统行业各类生产要素深度融合的过程,是驱动企业创新和经济转型发展的新动能。企业的数字化转型程度不同,其对异质性技术的态度也不同,并购网络技术多元化对企业创新绩效的影响也可能因企业数字化转型程度的差异而不同。参考已有研究(林川,2022)[36],本文运用涉及“数字化”相关关键词在年报中的词频刻画企业数字化转型,基于每一个维度抓取关键词。其中,数字化转型的维度界定包括“人工智能技术”“云计算技术”“区块链技术”“大数据技术”和“数字技术应用”。从表7列(1)(2)可以看出,并购网络技术多元化对创新绩效的影响在数字化转型程度高的企业中更为显著。

表7 异质性分析

究其原因,一方面,数字化转型可以激发企业的技术和信息要素活力,释放并购网络内各主体的创新潜能,加强企业间吸收整合和动态协作。跨界经营已成为企业发展的重要方式,数字化转型使并购网络内的企业在资源、技术、知识等方面深度融合,创造了新的内生增长引擎,激活了技术创新的“乘数效应”,为企业价值创造做出贡献(Ma and Zhu,2022)[15]。另一方面,企业进行数字化转型可以提高收购方与其目标公司之间的知识转移效率,降低信息不对称性和搜索成本(Tu and He,2023)[23],减少资源流转和学习成本,产生更大的协同效应和技术溢出效应,因而更容易通过技术多元化的并购网络实现技术创新。同时,数字化转型可以为企业提供分析决策支持和技术保障,有利于企业通过技术多元化的并购网络获取技术资源,提高创新水平。然而,企业进行数字化转型也会投入更多的成本,承担更大的风险,面临更大的由外部全新技术带来的不确定性,致使其并购整合的难度加大,不利于企业创新。

(二)企业性质的异质性

国有企业和非国有企业在资源禀赋、治理机制、经营目标等方面具有一定差异。为探究并购网络技术多元化对企业创新绩效在不同性质企业的影响,本文将样本分为国有企业和非国有企业。表7列(3)(4)分别为两个样本组的回归结果,可以看出,并购网络技术多元化对企业创新绩效的影响在非国有企业更为显著。

究其原因,首先,基于资源禀赋视角,国有企业具有天然的优势,大多分布在资源集中或垄断行业,资金实力雄厚,政府在信贷供给、税收优惠、财政补贴等方面也给予更多支持,因此,并购网络技术多元化带来这种资源效应对国有企业的影响较弱。而非国有企业得到的政府支持较少,获取外部技术和资金也相对较难,更需要通过技术多元化的并购网络获取外部技术资源,进行技术创新。因此,增强外部资源可获得性更有利于非国有企业开展创新活动(冯根福等,2021)[28]。

其次,国有企业和非国有企业对于技术创新的激励机制不同。国有企业对高管的业绩考核激励不足,同时进行薪酬限制,致使国有企业高管缺乏足够的动力实施技术多元化的并购进而开展技术创新。而非国有企业通常拥有良好的高管激励约束机制,其管理者更愿意积极主动获取外部技术资源,突破“卡脖子”技术瓶颈,提高科技创新水平,促进公司发展。

最后,国有企业和非国有企业经营目标不尽相同,国有企业除了需要实现经济效益目标,还承担着更多的社会责任,同时兼顾环境效益、社会就业等使命,多重目标考核在一定程度上降低了国有企业高管实施技术多元化并购以获取创新资源的动力,削弱了其开展高风险、长周期、高投入技术创新活动的积极性。但非国有企业往往不会直接受到社会效益目标考核的约束,因而更加关注经营利润和企业价值,目标导向也与研发创新活动基本一致(李春涛和宋敏,2010)[32]。然而,并购网络技术多元化程度过高,覆盖的技术领域过广,会使异质性技术难以在短时间内被正确理解,不利于企业吸收新知识和新技术,增加投资风险,从而降低企业创新水平。

(三)行业技术特征的异质性

不同企业的技术特征和行业性质不同,其对异质性技术的态度与创新水平也不同,并购网络技术多元化对企业创新的影响也可能因行业特征差异而不同。由于高新技术行业技术含量高、知识密度高、收益高、竞争性高,其行业中的企业具有“天然的创新活力”(顾夏铭等,2018)[29]。本文将上市公司划分为高新技术行业和非高新技术行业。表7列(5)为高新技术行业组,并购网络技术多元化的一次项系数为1.283,并购网络技术多元化的二次项系数为-1.111,均在1%水平下显著;而在列(6)中,非高新技术行业组回归系数则不显著。由此可知,并购网络技术多元化对企业创新绩效的影响在高新技术行业更为显著。

究其原因,一方面,高新技术企业是创新的主导产业,科学技术在高新技术行业内不断更新迭代,企业需要整合内外部资源,创造新技术。与非高新技术企业相比,高新技术企业更愿意积极地通过技术多元化的并购实现技术突破,促进企业创新。另一方面,高新技术行业也更容易取得关键技术的重大突破,解决产业升级和资源配置过程中的重大难题,为促进企业创新提供有力保障。同时,高新技术行业研发投入较多、创新成本较高,当并购网络技术多元化达到一定程度时,对企业创新的抑制作用也较大。

(四)所属地区的异质性

我国各地区在资源禀赋、经济发展质量和综合经济实力等方面存在明显差异,政府对并购和创新的重视程度也有所不同。为了考察不同地域并购网络技术多元化与企业创新绩效的关系,本文根据企业所在省份,将其划分为东部、中部和西部进行分组回归。从表7列(7)~(9)可以看出,并购网络技术多元化与企业创新绩效之间的关系在东部地区和中部地区更为显著,西部地区并不显著。

究其原因,首先,与西部地区相比,东部地区和中部地区市场环境较好,企业更容易突破自身边界,整合内外部资源,充分利用并购双方资源和技术,激发创新力,创造新技术。其次,东部地区和中部地区拥有更加开放的经营环境,可以为企业提供更多的机遇,有利于提高技术的多样性,因而更容易通过技术多元化的并购网络实现技术创新。最后,东部地区和中部地区市场竞争更加激烈,这也为企业管理者提供了一个锐意改革、施展才干的平台,有益于发挥管理者的创新精神,为企业制定灵活的决策提供更广阔的空间,有利于通过技术多元化的并购网络获取技术资源,促进企业创新。但东部和中部地区的企业也会承担更大的风险和更多的成本,提高了并购管理难度。随着网络技术多元化程度增大,企业需要耗费更多时间去甄选大量的异质性信息,增加了资源获取成本,这些均不利于企业创新。

七、结论与启示

(一)研究结论

首先,研究发现适当的并购网络技术多元化有利于提高企业创新绩效。从广义上讲,企业技术多元化的并购行为基于企业生产角度,同时会产生交易成本,生产和交易仅考虑其中之一均有失偏颇,只有将二者相统一,既充分利用熊彼特租金的资源异质性,又考虑节约交易成本,才能更为全面地从本质上认识企业的创新和发展。

其次,基于企业技术能力视角,并购网络技术多元化通过企业技术多元化水平影响创新绩效;基于企业组织能力视角,企业的吸收能力和整合能力发挥了部分中介作用。机会识别和并购对象的选择属于外部能力,促进企业获得外部资源,使企业快速适应环境变化;而企业技术多元化能力、吸收能力和整合能力则属于内部能力,对企业创新具有重要影响,企业应将外部能力转换为内部能力,实现技术进步和创新发展。

最后,异质性分析表明,并购网络技术多元化对企业创新绩效的影响在数字化转型程度高的企业、非国有企业、高新技术企业、东部和中部地区的企业中更为显著。

(二)研究启示

对于企业来说,如何充分利用并购实现技术突破、提高创新质量与水平、形成持久竞争优势至关重要。本研究得到的结论为我国企业有效进行并购、提升创新绩效提供了启示,也为我国加快高水平技术自立自强、建设世界科技强国提供了参考。

1.政府视角

首先,政府应将并购政策与创新政策有效融合,为以获取异质性技术、提高企业创新水平为目的的并购提供政策支持,创造相对宽松的环境,降低并购成本,减少并购障碍,助力我国企业走出创新困境。同时,对并购的监管不能放松,对盲目扩大规模和过度技术多元化的并购、“跨界式”并购应继续保持严监管态势。

其次,在政策实施过程中采取有针对性的差异化政策。在一定程度上,继续鼓励非国有企业并购与自身技术具有异质性的企业,尤其要对各种异质性技术进行整合,优化资源配置,提高技术创新活力;同时,政府应推进国有企业改革,完善高管激励机制,激发国有企业创新活力。数字化转型赋予了企业发展新动能,政府应通过制定相关政策推动企业数字化转型,引导企业利用数字化技术更好地吸收和整合异质性知识,进而提高企业创新能力。

再次,积极发挥高新技术企业在推动国家科技进步中的引领支撑作用,鼓励高新技术企业向价值链高端拓展,为形成强大而有韧性的国民经济循环体系奠定基础。

最后,对于西部地区,政府应通过强化企业技术多元化并购和创新政策,鼓励其在一定程度上构建技术多元化的并购网络,补齐技术短板,打破区域限制,为创新提供有利条件,进而促进各地区优势互补,推动区域均衡发展,构建区域间共享增长和价值创造的协同发展机制。

2.企业视角

首先,并购网络技术多元化程度并非越高越好,应保持在适度的水平。企业构建并购网络时应从战略全局出发,选择与自身技术具有一定异质性的标的企业,还需注重并购企业和标的企业之间及不同标的企业之间的技术差异状况。同时,企业应结合自身特点,防止走上盲目多元化道路,避免难以有效地吸收和利用标的企业知识和技术的情况。

其次,企业应重视和加强将外部知识内化为自身技术的动态能力,提高企业创新绩效。丰富的外部技术资源给企业多元化技术并购带来了很多机会,企业在加强与拥有异质性技术的标的方互动的同时,应对内部和外部技术资源进行有效融合,提高技术多元化水平,促进企业创新;还应构筑和提升自身对内外部技术的吸收能力和整合能力,识别、共享、利用不同标的企业的异质性前沿技术,在充分挖掘企业原有知识价值的同时,将外部知识内化为自身的技术和能力,运用不同领域知识解决技术难题,突破技术瓶颈,提高企业创新绩效。

最后,企业应充分把握数字化转型机遇,顺应科技发展趋势,借助数字化转型的东风,加快数字化转型步伐,搭建以数据挖掘、分析和应用为核心的数据治理平台,将数字化技术与并购网络内异质性技术深度融合,推动整个创新过程高端化、智能化、信息化,实现企业技术创新水平的全面提升。■