运载火箭发动机喷管变形机构型综合分析研究

马红鹏,吴会强,张宏剑,曹熙炜,蒋亮亮,乐 晨

(北京宇航系统工程研究所,北京 100076)

0 引言

运载火箭是航天运输领域的主要运载工具,能够体现一个国家航天运输的综合实力[1-2]。运载火箭多功能化发展对机构技术提出新的需求与挑战,如整流罩、星箭、级间、助推等分离机构将由传统火工分离装置向气、电、液等新型分离机构发展[3]。由此可见,机构技术是运载火箭实现多功能化发展的重要支撑技术,运载火箭机构技术相较于传统机构在高可靠、高轻质、高适应、高效率等方面面临更大的挑战[4]。随着运载火箭复用化、智能化与航班化发展,机构需要更加多样化的能源、产品、智能设计及总体耦合设计[5]。

运载火箭常规发动机喷管一般为固定长度和固定扩张比结构,相比一级火箭发动机,二、三级火箭发动机因喷管外部工作环境压强的降低,通常设计更大的扩张比,同时在保证火箭发动机性能要求下,尽量缩短整个箭体长度以适应运输和发射平台。发动机喷管变形机构技术是实现发动机工作前最小长度与工作时最大推冲比的主要技术途径。火箭发动机喷管变形机构技术最早应用于大型固体运载火箭,旨在一定箭体长度内利用现有级间段包络空间,最大限度地对二、三级发动机根据外部环境变化而适应性提高其输出比冲和效率。

本文首先对国外喷管变形机构发展技术进行研究,分析了国外典型发动机喷管变形机构的组成、原理、功能及特点等;其次对喷管变形机构构型进行研究和对比分析;最后提出发动机喷管变形机构技术发展建议。

1 国内外喷管变形机构发展研究

1.1 变形机构应用与发展

运载火箭发动机喷管变形机构在级间分离前应可靠收拢锁定于基础喷管四周,级间分离后应可靠迅速展开并锁定,从而达到提高发动机性能的目的。半个世纪以来,国外已将喷管变形机构技术应用于许多先进的导弹和火箭的二、三级发动机,典型应用情况见表1。

美国从20世纪60年代开始研究喷管延伸变形技术,形成了以RL-10A/B氢氧液体发动机、MX导弹固体发动机等为代表的典型应用产品。MX导弹其二、三级发动机都为喷管变形机构。二级发动机喷管变形后,喷管扩张比由33∶1提高至57∶1;三级发动机喷管变形后,喷管扩张比由24∶1提高至67.5∶1,可使总比冲提高5.6%[6]。普惠公司的RL-10A-4-2发动机在Atlas IIA半人马上面级的应用为喷管变形机构技术在液体火箭发动机的第一次飞行验证。此发动机为闭式膨胀循环发动机,真空推力为9.4 t、比冲为449 s、扩张比为84∶1[7]。

俄罗斯研究了分别用于N1火箭和天顶III火箭的D-57、RD-58M液体发动机。D-57液体火箭发动喷管机采用C/C复合材料,变形后喷管扩张比高达170∶1,喷管变形机构附加增质115 kg,安装长度减小40%,并将比冲增加至461 s,共进行了7次点火测试,总持续时间为1 459 s。RD-58M液氧煤油发动机则通过了整个地面点火测试,在天顶-III发射中得到飞行验证[7]。

日本在喷管变形机构技术经验基于三菱重工与波音公司关于MB-XX项目的合作,该项目旨在开发一种高性能上面级发动机,作为RL10的替代。日本JAXA还对LE-7A发动机进行喷管变形机构研究,进行了点火试验[8]。

欧洲在1989年开发了HM-7B喷管变形机构发动机[9],作为HM-7的改进型,计划用于Ariane 5上面级,但该产品一直没有实现,后来转为合作开发Vinci发动机项目[10]。

在国内,航天科技四院41所尤军锋等[11]提出了一种可抛式双级延伸喷管变形机构,喷管扩张比从40∶1增加至65∶1,能有效增加约10%射程;北航阎德元等[12]建立了双级延伸喷管动特性数学模型,确定了气瓶内压强、放气时间与延伸喷管运动参数之间的关系。

由表1可知:

1)液体发动机喷管变形机构均为单级锥构型方案,部分单级锥构型为两个锥作拼接一体化设计;固体发动机喷管变形机构有单级锥、双级锥两种方案。

2)喷管变形机构驱动能源有电机、燃气发生器两种,单级锥构型的驱动能源大多为电机,双级锥构型的驱动能源为燃气发生器。

3)以电机为驱动能源的喷管变形机构导向功能均由滚珠丝杠实现,以燃气/冷气为驱动能源的喷管变形机构导向功能由作动筒或滑动导轨实现。

4)以电机为驱动能源的喷管变形机构传动功能有齿轮箱+柔性转轴和齿轮+传动带两种方式实现,以燃气/冷气为驱动能源的喷管变形机构传动功能由滑动导轨或作动筒实现。

5)单级锥构型的锁定功能一般由自锁片实现,双级锥构型的锁定功能由作动筒内部设置的自锁装置实现。

1.2 典型喷管变形机构方案分析

下面对典型喷管变形机构方案进行分析,固体发动机以MX三级发动机为例,液体发动机以RL-10B-2发动机为例,进行机构组成、原理、功能及设计特点等分析。

1.2.1 MX三级固体发动机喷管变形机构

(1)组成及原理

如图1所示,MX三级固体发动机喷管变形机构由作动筒、一级锥、二级锥、连接支耳等组成。4个作动筒周向均布,每个作动筒设有连接支耳,分别与一、二级锥及基础锥相连。采用1个燃气发生器带动4个作动筒的方式,提供喷管变形的动力,采用歧管、节流孔、减压阀来控制燃气压力和流量,尽可能均匀地对4个作动筒供气。

图1 MX三级发动机喷管变形机构组成Fig.1 Composition of MX three-stage engine extendable nozzle mechanism

作动筒作为喷管变形机构重要部件,由同步解锁装置、固定轴套、调节止动器、止挡释放件、轴锁、绳索调节部件、绳索固定器、动滑轮装置、轴套等组成,具体见图2。

图2 MX三级发动机喷管变形机构作动筒[8]Fig.2 MX three-stage engine extendable nozzle actuator[8]

作动筒的工作原理为:

1)由同步解锁装置实现同步解锁。

2)燃气驱动外筒向外展开的同时,由于外筒与中筒之间的动滑轮系统作用,中筒也跟随外筒一起向外展开。

3)当一级锥、二级锥展开到位后,靠作动筒内部自锁装置进行锁定,同时作动筒内部燃气压力进一步提高,保证各级锥到位锁定的可靠性。

综上,MX三级固体发动机喷管变形机构运动原理如图3所示,周向均布的4个作动筒分别设置3处铰接连接支座与基础锥、一级锥、二级锥进行连接,从而限制一、二级锥只有平移运动一个自由度。燃气进入作动筒后,使作动筒展开。作动筒展开过程中整体围绕基础锥连接支座作旋转运动,一、二级锥随作动筒旋转作延伸平移,一、二级锥平移到位后由作动筒内部自锁装置进行锁定,从而实现发动机喷管的变形。

图3 MX三级发动机喷管变形机构原理Fig.3 Principle of MX three-stage engine extendable nozzle mechanism

(2)功能及设计

MX三级发动机喷管变形机构功能要求及设计特点如下。

1)初始锁定:由作动筒内部设计同步解锁装置实现,同步解锁装置可设计为燃气气驱解锁机构,4个作动筒的解锁装置的供气时间和供气量可由歧管、节流孔、减压阀等实现精确控制,以实现较好的解锁同步性控制。

2)展开导向:由4个周向均布作动筒实现,周向90°偏角均布的作动筒+作动筒内部动滑轮装置可约束一、二级锥仅能沿轴向作平移运动,较好实现展开过程的运动导向。

3)到位锁定:由作动筒内部设置自锁装置实现,自锁装置可设计为卡爪等具有止退功能的结构形式。

1.2.2 RL-10B-2液体发动机变形机构

(1)组成及原理

如图4所示,RL-10B-2液体发动机喷管变形机构由1个电机、3套同步齿轮+滚珠丝杠、1个凯夫拉传动带、3套支撑杆、一级锥(B锥)、二级锥(C锥)、自锁片、防热罩等组成。其中,B锥与C锥为一体式设计,材料为C/C;B锥前沿与C锥后沿均设置金属材料强化环,用于连接与提高强度。

图4 RL-10B-2发动机喷管变形机构组成Fig.4 Composition of RL-10B-2 engine extendable nozzle mechanism

如图5所示,每级环锥内侧设计环状凸块,用于展开到位后与自锁片前端凹槽进行匹配,环锥靠自锁片与环状凸块顶住锁定,同时为减小到位锁定的冲击,设置橡胶减振垫用于缓冲。

图5 RL-10B-2发动机喷管变形机构剖面示意Fig.5 Cross-section of RL-10B-2 engine extendable nozzle mechanism

参考图4和图5,变形机构工作原理如下:

1)电机驱动同步齿轮,3套滚珠丝杠靠同一根凯夫拉传动带实现同步旋转运动。

2)滚珠丝杠旋转,带动B锥滑块向展开方向运动,当滑块运动至一定位置时,B锥内侧凸块进入A锥自锁片前端凹槽,此时,B/C锥完成到位锁定。

3)到位锁定时刻,B锥内侧凸块撞击自锁片前端,凹槽侧面的减振垫实现到位冲击的缓冲。

(2)功能及设计

RL-10B-2发动机喷管变形机构功能及设计特点如下。

1)初始锁定:电机与滚珠丝杠在不通电状态即可实现初始锁定。

2)展开导向:由3个周向均布滚珠丝杠与对应的支撑杆实现展开过程的运动与导向控制。

3)到位锁定:由多个周向均布的自锁片进行到位锁定,一级锥前端设置凸块与基础锥上的自锁片前端凹槽匹配进行到位锁定。

4)到位缓冲:自锁片前端凹槽设置橡胶材料减振垫用于到位缓冲。

1.2.3 小结

通过以上分析,可得到发动机喷管变形机构具有如下设计特点。

1)功能:喷管变形机构需设计初始锁定、展开导向、到位锁定、缓冲、防热等功能。

2)方案:由于固体发动机一般先点火后实现喷管变形,多采用能量密度大、作动时间短的燃气气驱能源形式。另外,为提高能源使用效率,减少布局所占空间,多采用1个燃气发生器带动4个作动筒的设计方案;而对于液体发动机,多为上面级发动机,采用先喷管变形后点火的方式,一般选用到位冲击小、作动时间长电机电驱能源形式,由1个电机带动3套滚珠丝杠传动装置的设计方案。

3)同步性:气驱作动能源形式一般设计歧管、节流孔、减压阀等燃气压力和流量控制组件,对多个作动筒实现均匀供气,以保证较好的展开同步性;电驱作动能源形式一般设计同步齿轮装置实现提高展开同步性。

4)横向载荷适应性:考虑整个展开过程机构变形带来的展开可靠性问题,一般设计3套以上展开导向机构,或设置支撑杆等结构用于辅助提高机构刚度与强度。

2 发动机喷管变形机构构型研究

基于以上关于发动机喷管变形机构功能、方案、同步性、横向载荷适应性等设计要求的分析,下面从机构功能要求、机构约束条件出发,进行机构构型研究。

2.1 机构功能要求分析

根据喷管变形机构增大扩张比、缩小整个级间长度的设计要求,确定如下功能。

1)初始锁定:变形机构应设计初始锁定组件,保证在级间分离前,可靠锁定基础锥与一、二级锥。

2)导向传动:变形机构应设计导向传动组件,保证在喷管可靠展开和导向到位。

3)到位锁定:变形机构应设计到位锁定组件,保证在喷管展开到位后可靠锁定并保持。

4)缓冲:变形机构应考虑降低到位锁定冲击。

5)高热承载:变形机构应进行防热承载设计,能够承受整个工作剖面中力热环境的影响。

2.2 机构约束条件分析

喷管变形机构的边界约束条件一般有。

1)性能要求:含展开到位时间、展开到位冲击等。

2)能源要求:用于规定或设计展开能源。

3)包络要求:含最大径向包络尺寸、最大轴向包络尺寸。

4)防热密封:含整个工作剖面热环境及喷管密封要求。

5)总质要求:用于规定机构总质量。

2.3 机构构型研究

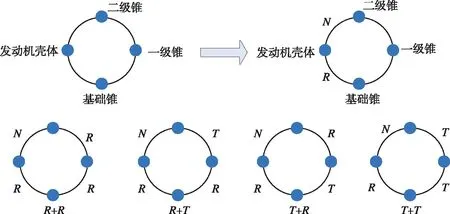

采取平面简化等效模型进行喷管变形机构构型分析。平面内单个零件的自由度为2个移动和1个转动。对三自由度平面空间变形机构进行构型综合研究,解除与固体发动机之间连接的约束,可得平面四自由度机构运动链要满足[14]

(1)

式中,x为机构运动链中构件数,机构拓扑学采取顶点数表示;y为运动副数,机构拓扑学采取边数描述;xi为具有i个运动副的构件,i=1,2,3等,该构件称为i副构件;f为机构自由度数。

由机构拓扑结构学和图论理论[15]可得

(2)

式中,v为机构拓扑图中基本回路数。

采用机构拓扑图对喷管变形机构拓扑结构进行分析,拓扑图中每个顶点表示机构元件,每条边表示一个运动副。综合公式(1)、公式(2)可得图6的机构拓扑图,满足机构的单回路拓扑图v=1仅存在一种拓扑形式,双回路拓扑形式v=2有2种。单回路由4个运动构件与4个运动副组成,双回路需6个运动构件+7个运动副或7个运动构件+8个运动副组成。本文只考虑环数为v=1的机构单回路拓扑方案。

图6 机构拓扑图Fig.6 Mechanism topology

对4构件4运动副组成的单回路机构中采用运动副的形式以低副优先,主要有转动副(R)与移动副(T)两种形式,基础锥具备摆动功能,基础锥与发动机壳体二者之间为转动副,记为R;二级锥因需具备与基础锥跟随摆动功能,其与发动机壳体之间不进行连接,对应记为N。依此进行基础锥、一级锥、二级锥三者间运动副的穷举,喷管变形机构构型如图7所示,总计有4种机构构型设计方案,分别为转动副+转动副(R+R)、转动副+移动副(R+T)、移动副+转动副(T+R)、移动副+移动副(T+T)。其中,转动副+移动副(R+T)、移动副+转动副(T+R)也称为混合副。

图7 喷管变形机构型综合分析Fig.7 Type synthesis of nozzle morphing mechanism

3 喷管变形机构构型对比分析

通过对喷管变形机构构型分析,可分为转动副、移动副与混合副3种喷管变形机构构型。其中,对于一、二级锥,如采用移动副则喷管可设计为整体环锥形式;如采用旋转副,需要喷管设计为多瓣(片)搭接的形式。其设计特点和机构原理图如表2所示。

表2 喷管变形机构构型对比

分值依据说明:成熟度-考虑研制试验、飞行试验等综合得出;扩张比-考虑双级锥为单级锥的2倍;空间性-考虑包络空间尺寸确定;密封性-考虑搭接区域密封方案要求进行确定;可靠性-考虑构型方案、研制试验、飞行应用成功率等得出。

下面从成熟度、扩张比、空间性、密封性、可靠性等5个维度进行综合评比打分,分值范围0~10,越高表明构型方案越有优势,维度与分值依据说明见表注。

评价结果显示,基于移动副组成的喷管变形机构刚度较好、可靠性较高,具有明显的应用优势。

由表2可得到如下结论:

1)单级变形机构相对双级技术成熟度高,技术难度相对较低。

2)相比单级变形机构,双级变形机构能实现更大的喷管扩张比。

3)在同一包络下,移动副方案比转动副方案具有更好的收拢折叠空间性,可降低对级间段内部空间要求。

4)移动副方案整体环向刚度较高,对应密封区域仅需考虑轴向对应搭接环向区域。转动副方案整体环向连接性较差,环向刚度还需进行补充加强,同时密封区域相对移动副环向搭接区外,还需考虑轴向搭接区。

5)移动副构型方案简单,单级锥/双级锥的移动副喷管结构均为整体设计,环向刚度较好,相对转动副方案,具有更高的可靠性。

6)单级喷管变形机构移动副方案优于转动副方案,双级喷管变形机构双移动副方案优于混合副方案,双转动副方案整体性能最差。

4 启示与建议

通过对国内外运载火箭发动机变形机构发展及应用进行研究分析。以MX三级固体发动机、RL-10B液体发动机为典型案例,对相关喷管变形机构组成、原理、功能及设计特点进行详细分析及总结;对喷管变形机构型综合设计技术进行研究,得出其功能要求、设计约束、构型分析等;最后对各机构构型进行系统对比分析。喷管变形机构通过不同能源形式及运动副进行组合以实现不同构型设计方案,以适应喷管变形的功能需求与实际使用环境。喷管变形机构技术发展的启示及建议如下:

1)喷管变形机构是提升运载火箭发动机扩张比等性能的重要技术途径,是提高运载能力与功能多样化的重要支撑技术。

2)喷管变形机构需满足初始锁定、导向传动、到位锁定、缓冲、高热承载等5大功能需求,是较为复杂的机构系统,功能集成设计是进一步提升产品效率与可靠性的关键技术,可借鉴MX喷管变形机构作动筒采用的集初始锁定、展开导向、到位锁定等多功能一体化的设计技术。

3)喷管变形机构不论单级锥或多级锥变形,均含有单自由度、长行程等特点,对于液体发动机喷管先变形后点火的较宽裕时序要求,适合电机+滚珠丝杠的驱动传动方式;而对于固体发动机喷管先点火后变形的较严时序要求,则适合采取高压气体能源驱动,其中对于短期服役冷气优于燃气。

4)喷管变形机构移动副方案优于转动副方案,具有结构刚度好、可靠性高、易于密封等优点。

5)喷管变形机构变形过程应综合考虑点火与展开时序、到位冲击等进行方案设计,如上面级使用的液体火箭发动机喷管变形机构,采用电驱能源+滚珠丝杠的展开方式,尽量降低到位冲击对有效载荷和姿态控制的影响。