湄江之“湄”

石光明

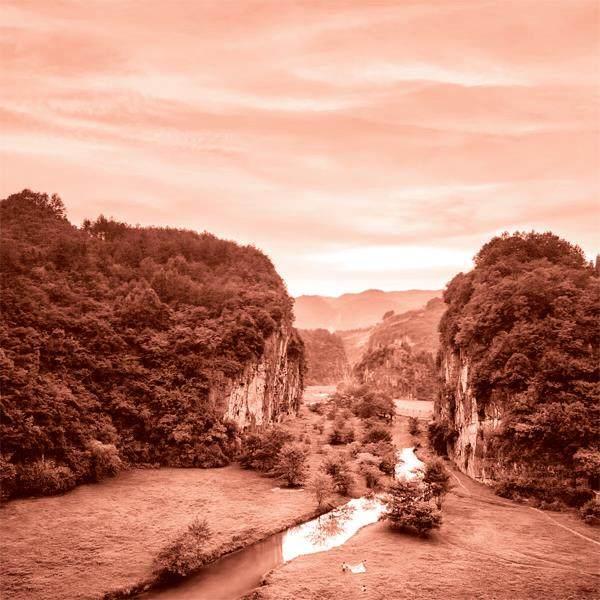

站在娄底涟源市三道岩门前,湄江水从远处山崖的合掌迎送中平缓而来,思绪里忽跳出李白诗句,“两岸青山相对出”。这里虽无楚江远阔,无孤帆日影,但水面上漂着流云,浮着青山,我的心仍然一荡。

最早听说“湄江”,就有种奇妙感觉,似曾见过。搜记忆,原来在《诗经》有半悟之缘。“所谓伊人,在水之湄。”唱“水之湄”的是秦风,与眼前湄江,无自然地理的近缘,但它们一定流淌着相同的文化血液。

过湄江三道岩门,远看十里画壁,再探究仙人府,又索隐观音崖,忽然觉得,湄江之“湄”,是它的一块胎记。它源自梅山,出于梅山,奇险是梅山的基因,神秘是梅山的烙印,婉曲是梅山的柔情。梅山,湄江,山与水的和弦,山与水的交响,声调气韵相同,也许就是湄江得名的原委吧。我想,第一个称呼“湄江”的人,一定是懂梅山、擅国学、有诗心的高人。

最先映入眼帘,让我惊奇的,不是三道岩门,而是塞海湖,好奇怪的名字。湖水幽蓝,山崖壁立,有微风而无微澜,仿佛一面未磨的铜镜。问导游:水库的坝在哪里?答曰,这是天然湖泊,地质奇观。是啊,湄江流到这里,却不见下游,湄江去哪了?导游故作神秘地说,待会我们还会看到它。

一块巨型湄江石,骨相奇倔,身姿腾挪,左看如粗犷的梅山汉子,右看似婀娜的湄江姑娘,日夜守护在塞海湖畔,为湄江代言。千奇百怪的岩溶地貌,是湄江风景的底色,也是它的骄傲。你也许想不到,它从亘古走来,是如何壮怀激烈,何等惊心动魄。

岩溶地貌是我国五大造型地貌之一,又称喀斯特地貌。漫长的岁月里,地表水与地下水联手,不懈溶蚀,终于水到洞穿,山崩地裂,形成了峡谷、崖壁、石林、溶洞等典型的岩溶地貌,及海洋生物化石等地质遗迹。湄江的孕育和诞生是一个传奇,地质景观的丰富多样,更让它出落得与众不同。我去桂林,对七星岩、象鼻山,漓江山水印象深刻,但觉略显单一。明代徐霞客是开启我国岩溶地貌研究的第一人,游广西、贵州、云南,可惜错过了湄江。

我们是坐着车观看十里画壁的。我们沿着湄江行,它也顺着湄江走,我们追着它行,它也跟着我们走,不远不近,不离不弃,绵延十里,如此高大绵长、色彩斑斓、如诗如画的岩壁,国内少见。车到黄罗湾,在地质博物馆前坪仰望,愈见其高峻。一条栈道盘桓其巅,与天上飘浮的白云相接,人称“揽月栈道”。依稀可见游人行走,我们指看着,佩服他们的勇毅,不知他们是否也在指点,笑我们的胆怯。

游湄江,仙人府是必看之处。它洞中有洞,洞内见天,暗河冷冷,飞瀑淋淋,龟石隐隐。在洞尽头大厅,望洞天开处,瀑布应声而下,可见仙人桥飞架在洞顶绿树掩映之中。我尤属意的,是它封藏了八百多年开梅山的故事,堆积了数千年的梅山文化气息。

神秘的梅山文化,是原始渔猎文化与原始巫术等远古文化元素浸泡出的奇特民俗文化,是长江流域古文明的活化石。宋史称梅山为“梅山峒蛮”,原住民即杜甫、刘禹锡诗中提到的“莫徭”。北宋开梅山后,设县治,办庠学,移民“掺沙子”,才使梅山文化中野性自由基因与崇尚秩序的儒家文化逐步融合,后来成为改写中国近代历史的湘军气魄的支架。

徜徉溶洞大厅,瀑布从仙人桥下飞落,溅得龟石似动又静。仿佛还能听到当年梅山人反抗北宋官军不屈的吼声。开梅山,使之纳入华夏文明,无疑是社会进步之举。但封建统治者的开化,从来是以武力镇压开路,布满了血雨腥风。被称为北宋“铁血宰相”的章惇有《梅山歌》:“开梅山,开梅山,梅山万仞摩星躔。扪萝鸟道十步九曲折,时有僵木横崖巅。肩摩直下视南岳,回首蜀道犹平川。”章惇是以胜利者矫饰的口吻写诗的,我们仍可从字里行间读出梅山的奇险,反抗者的顽强。

湄江的地质遗迹多姿多彩,只能挑最有特色的看。在观音崖前,我找到曾在塞海湖失踪的湄江下落,它一个华丽转身,出现在我们眼前。清澈的江潭上,翻涌着水花,如五朵硕大的莲,生发出无尽的禅意,还有个极美的名字“莲花涌泉”。据说为国内罕见的特大型岩溶涌泉。

观音崖是环圆形巷道式峭壁,由落水洞不断浸蚀崩塌而形成,远望如一尊振翅欲飞、极富动感的岩鹰。跃跃欲试的岩鹰两翼,遮掩着两座寂静空灵的古寺,外边的黄瓦白墙,叫圆通寺,里面崖腰观音洞口的是观音寺。观音寺有石碑,文曰:“如此清奇,堪以传佛、传法、传僧。奇异圣景,正可修定、修慧、修佛。”导游遥指,观音崖是有故事的地方,一代帝陵就在里面。从她不太肯定的眼神,我想,这里一定有着尘封太久有待破译的历史谜团。

明朝永乐初年,一个自称“应文和尚”的僧人跋山涉水来到湄江,先藏身于藏君洞,数月后带一班僧徒来观音崖开山奉佛,建圆通寺。圆通寺山门楹联这么说:“远隔红尘栖碧海,好骑仙鹤赴琼楼。”将其建寺初心表白了。这个应文和尚不是别人,就是明朝第二个皇帝建文帝朱允炆。

朱允炆是明太祖朱元璋之孙,21岁时即位为帝,在位四年。他自幼熟读儒家经典,性情温文尔雅,是个胸有大志、但乏治国理政经验的理想主义者。建文四年南京被攻破,朱允炆放火焚宫后下落不明。对建文帝下落,史学界有多个版本。有说逃往福建、江苏、江西,遁身佛寺道观,有说去了贵州安顺,刻下讨燕王檄诏“红崖天书”,但多牵强附会,经不起推敲。分析现有史料,最接近真实的是朱允炆易装逃出南京后,化名杨应能,持度牒,先逃匿杭州东明禅寺。《东明寺志》记载:“佛知运数已定,乃僧服出逊,由吴兴至钱塘,遁栖东明山……凡六载,迹渐彰乃辞去。”东明寺僧众皆尊朱允炆为“应能问道老佛”,寺志将他列于祖师堂第二位。因为“迹渐彰”,朱允炆不得不又一次逃亡,传闻这次选择了偏远荒凉、不近水路又远驿道的湘中山区,改名应文和尚,落脚湄江。从其化名可寻踪觅迹。

在“莲花涌泉”岸边远看观音崖,又觉得是一把带扶手的巨椅,圆通寺端坐底座中央,俨然“坐江山”气势。朱允炆遁入空門,隐居湄江,与雄奇秀美的山水晨昏相对,终于大彻大悟,撰联自喻:“有梦难圆,尘世着魔迷木性;无风易醒,洞泉悟道静凡心。”他自称湘中老人,留下许多对联诗话,人们至今传诵:“湘中老人读黄老,手援紫藟坐碧草。春至不知湄塘深,日暮却忘塞海道。”他曾题观音崖:“峰如巢凤彩,崖似卧龙文。”我以为最能写其心境的是这一联:“家从京畿而来,回首五岳峨眉,此等山川甲天下;帝似尧舜以后,伉怀秦皇汉武,如我王孙旷古今。”既赞美了湄江风光,更概括了自己的坎坷命运。观音寺下有一大一小两座六角形塔墓,大的塔就是应文和尚的墓,即一代帝陵。

《尔雅》解字:“湄,岸边,水草相接也。”不记得是谁说过,没有文化的风景只是风景,无法成为名胜。湄江之湄,有奇境、险境,还有秘境、佛境。这里是既有绝版山水的风景,又有历史文化的名胜。

湄,极动人的一个字。是水与岸之间妩媚的一抹。湄江的精彩就在于“湄”,过去是,现在是,将来还会更加精彩。