赣江中下游浮游藻类时空分布特征及水质评价

王俊颉,夏 雨,于新平,刘金福,2,李瀚成,陈宇炜①

(1.南昌工程学院水利与生态工程学院,江西 南昌 330099;2.江西省水利科学院,江西 南昌 330029)

赣江是长江八大支流之一,也是鄱阳湖水系的第一大河流,它起源于闽赣交界的武夷山区,自南向北流经赣州、万安、吉安、樟树、丰城、南昌等地汇入鄱阳湖,干流全长766 km,共有13条主要支流汇入,流域面积占江西省国土面积54%,占鄱阳湖流域面积50.6%。赣江流域属于亚热带季风湿润气候区,降水量丰沛,水资源总量丰富,平均水资源总量为686亿m3。流域内外洲水文站以上流域面积80 948 km2,占江西省土地面积的48.5%,耕地面积和居住人口占江西省的一半。赣江水利枢纽众多,万安、峡江水利枢纽是流域内2个较大的水利工程,担任着赣江中下游防洪以及航运、灌溉、水库养殖等任务,是综合效益比较显著的大型水利水电枢纽工程。赣江流域是周边城市工农业生产及生活用水的主要来源,其水质好坏至关重要。近年来,随着经济的快速发展,赣江流域的水污染问题愈发严重,例如工业污水和生活污水的过量排放、河道大规模采砂导致水体浑浊等对赣江流域水质破坏很大[1]。

目前,国内对于赣江流域浮游植物群落结构的调查已有一些报道。胡美琴等[2]对万安大坝截流前的浮游植物群落结构进行调查,发现赣江流域内工厂对赣江水质污染较大;张萌等[3]利用硅藻生物指数法对赣江水系的水质健康状况进行了生物监测评价,显示赣江下游的袁河段和干流下游是超富营养化状态出现的主要区域;计勇等[4]研究表明,赣江中下游流域的水质总体处于轻度污染至较严重污染状态;杨威等[5]研究表明,赣江中下游水体已处于富营养化状态,并处于中度-重度污染状态。前人虽已对赣江中下游进行了研究,但这些研究大多时间跨度小,或者没有结合水化学数据进行分析,仅靠浮游植物群落结构对水质进行了判断,结论较为片面。笔者选取赣江中下游13个采样点,对其4个区域进行划分,将水库以及水利枢纽对赣江中下游浮游植物的影响纳入空间分布进行考量,并将浮游植物水质生物学评价与理化因子相结合对水质进行综合评价,使结论更具科学性。

浮游植物是河流生态系统中极其重要的生物类群,在河流中的能量流动与物质循环过程中发挥着不可忽视的作用[6-7],其生产力又是水域生态系统中重要的组成部分,河流水质变化的重要依据之一就是数量和种类的变化。对浮游植物的种类组成和时空分布进行研究是水生生态环境研究的基础工作,同时也是水质判断的重要方面。根据欧盟水框架指令建议,当地表水水质达到化学标准的同时,也应该注重生态标准,即采用生物群落数据对水质进行评价。由于浮游植物具有个体小,生活周期短,繁殖速度快,易受环境中各种因素的影响而在较短周期内发生改变的特性,因此常被用来指示水质环境的变化,国内外很多学者都利用浮游植物来评价监测水质[8-10]。该研究通过对赣江中下游流域4个季节进行调查,揭示浮游植物群落结构的时空变化,对水质状况进行综合评价,以期为赣江流域的水环境治理和生态环境保护提供宝贵的科学依据。

1 材料与方法

1.1 采样时间与地点设置

根据赣江中下游年内季节变化,选择2019年1月(冬季)、4月(春季)、7月(夏季)和10月(秋季)分4次对赣江中下游流域进行野外调查采样,共设置赣州至鄱阳湖入湖口共13个采样点,自上游至下游依次为贡水、章江、储潭、罗塘、万安水库、吉安市区、峡江水库、拖船镇、丰城小港镇、外洲文站、赣江南支口、赣江中支口、赣江主支口(图1)。

根据赣江中下游沿岸企业分布情况、居民区位置及水库分布情况,将采样点划分为4个河段:河段Ⅰ包括GJ1~GJ4,位于万安水库上游,周围有居民居住区域;河段Ⅱ包括GJ5~GJ7,位于万安水库下游至峡江水库库区,两岸居民区和企业较少;河段Ⅲ包括GJ8~GJ10,为赣江主支至赣江主支分叉口;河段Ⅳ包括GJ11~GJ13,为鄱阳湖3个入湖口位置,周围工厂居民较多。

1.2 浮游样品采集与鉴定

采集浮游植物定性样品时用25号浮游生物网在水下0.15m处作“∞”字型拖拽3~5 min,收集到的浮游植物装进50 mL容量瓶中,加入2 mL鲁哥试剂固定,贴上标签,并做好各项记录;定量样品采集时,用5 L有机玻璃采水器每隔0.5 m水深分3层等量取水,共取1 L混合水样,现场加入10 mL鲁哥试剂固定浮游植物样品,带回实验室静置沉淀48 h后用虹吸管吸掉上层清液,将样品浓缩至约30 mL。取浓缩后的0.1 mL样品在显微镜下放大400倍进行种类鉴定和计数,浮游植物种类鉴定参照文献[11]。浮游植物生物量根据细胞体积计算,将1 mm3细胞体积换算成1 mg鲜重生物量[12]。

1.3 理化指标水样采集与处理

采集水样前在实验室中将采样容器用清水和洗涤剂清洗,除去一般的灰尘、油垢后用自来水洗净,然后用w为10%的硝酸(或盐酸)浸泡8 h,取出沥干后用自来水冲洗3次,并用蒸馏水充分淋洗干净。

现场用HachDS5X多参数水质仪测定表层(约0.5 m处)水温(WT)、pH值、溶解氧(DO)浓度等。水样用5 L有机玻璃采水器在水深0.5 m处采集,冷藏保存带回实验室做进一步测定;总氮(TN)浓度、总磷(TP)浓度、化学需氧量(COD)参照《水和废水监测分析方法》测定[13]。

1.4 数据处理方法

Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(J)、Margalef丰富度指数(D)计算公式为

(1)

D=(S-1)/lnN,

(2)

J=H/lnS。

(3)

式(1)~(3)中,pi为第i个物种密度占总密度的比例,%;S为样品种类总数;N为所有物种个体数。

浮游植物优势种的确定采用优势度(Y)计算公式为

Y=Pifi。

(4)

式(4)中,Pi为第i个物种个体数占总个体数的比例,%;fi为物种i出现的频率;以Y≥0.02的种类为优势种。

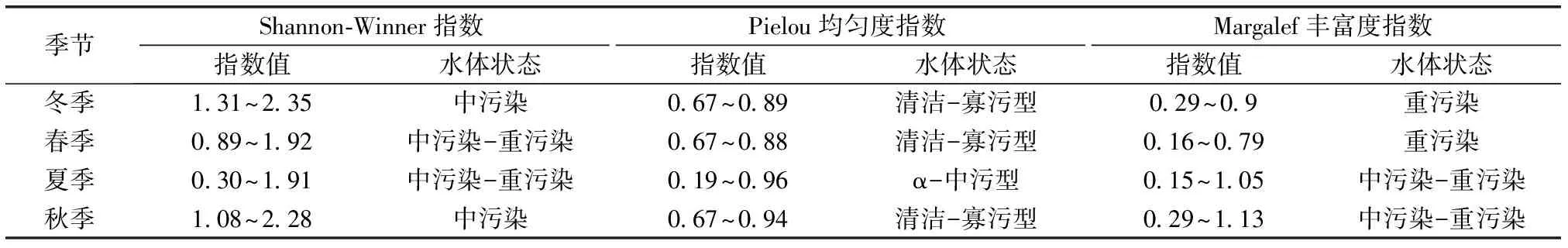

通过Origin 2017、SPSS 20软件对结果进行统计处理。浮游生物多样性指数评价水质标准分为4个等级[14](表1)。

表1 Shannon-Wiener指数、Pielou指数和Margalef指数的评价标准

2 结果与分析

2.1 理化指标分析

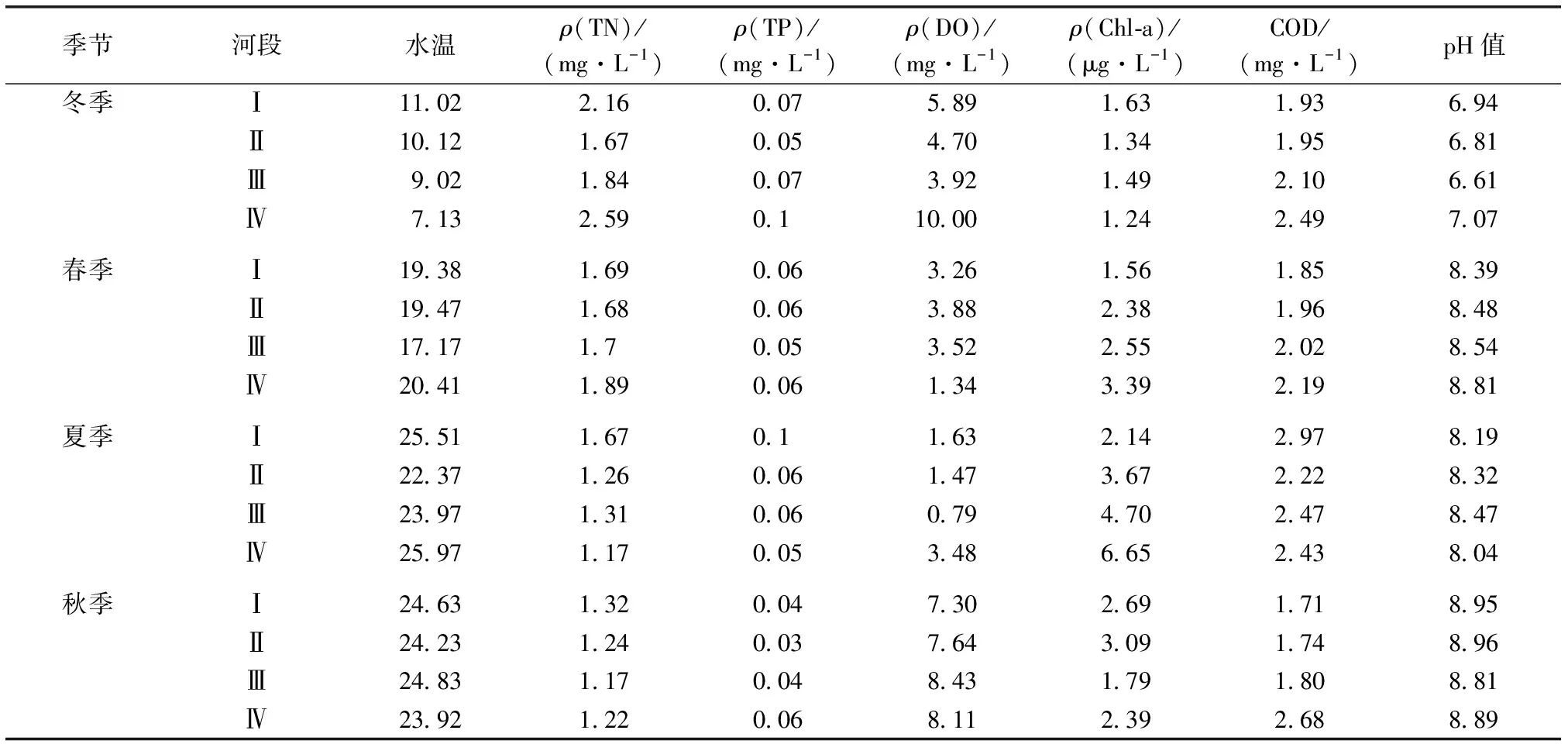

赣江中下游段采样点的理化指标见表2。赣江水体偏弱碱性,变化幅度为6.86~8.79,平均值为7.74。pH值的季节变化规律不明显,从变化趋势看,冬季pH值比较低,秋季较高。TN浓度表现出明显的空间差异,河段Ⅰ以及河段Ⅳ的TN浓度一直保持在较高水平,而河段Ⅱ、Ⅲ则较低,冬季河段Ⅳ的ρ(TN)达到最高,为2.59 mg·L-1;夏季各个河段均ρ(TN)都显著下降,河段Ⅳ的ρ(TN)达到最低值,为1.17mg·L-1。水体总ρ(TP)范围为0.03~0.10 g·L-1,同样在冬季入湖口河段Ⅳ的TP浓度达到最高,并且河段Ⅰ也保持着较高的浓度。DO浓度表现出明显的季节差异(P<0.05),在秋、冬季保持较高值,而春、夏季达到最低值。水温和叶绿素(Chl-a)浓度保持相同趋势,当温度上升时,叶绿素浓度增长;温度下降时,叶绿素浓度降低。河段Ⅳ的COD在4个月份均保持最大值,表明在赣江水体在入湖口位置受污染最为严重。根据GB 3838—2002《地表水水环境质量标准》,赣江中下游水体水质为Ⅴ类。

表2 赣江中下游各调查断面的水体水质因子年均值调查结果

2.2 浮游植物群落结构

2.2.1浮游植物种类

调查期间共发现赣江中下游浮游植物6门53属,由蓝藻门、硅藻门、隐藻门、裸藻门、甲藻门、绿藻门6大类组成,其中绿藻门25属,占总物种数的47.17%;硅藻门16属,占总物种数的30.19%;蓝藻门6属,占总物种数的11.32%;裸藻门3属,占总物种数的5.66%;甲藻门2属,占总物种数的3.77%;隐藻门1属,占总物种数的1.89%。

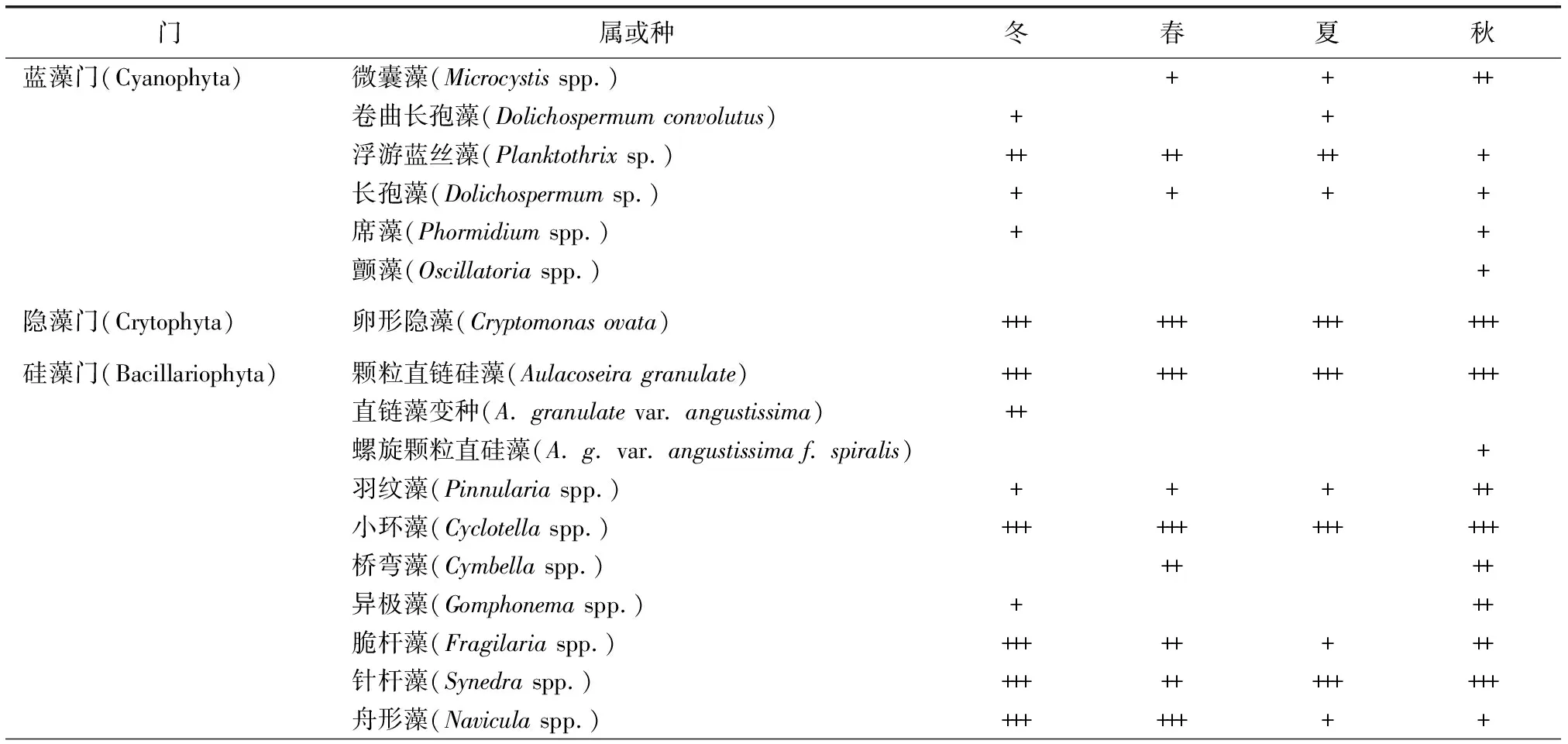

从浮游植物种类季节分布(表3)上看,春夏两季浮游植物种类最少,物种数均为26种,占总物种数的65%;冬季物种数明显增加,物种数为33种,占60.87%;秋季物种数达最大(39种),占总物种数的60%。总体来看,随着季节变化,物种数呈先增后减的趋势。

表3 赣江中下游浮游植物种类组成

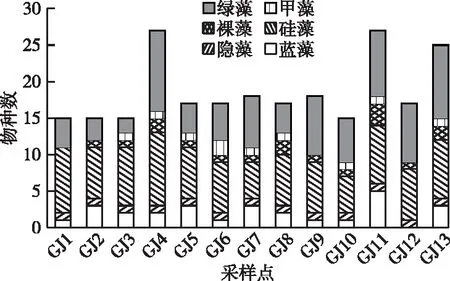

根据赣江中下游各采样点位的记录(图2),浮游植物硅藻门、绿藻门和隐藻门分布最为广泛,在每个采样点位均有存在,浮游植物蓝藻门和裸藻门只在一个采样点位没有被发现,甲藻门分布最少。赣江中下游主支浮游植物种类组成表现为硅藻和绿藻占据主要优势。从空间分布上看, 万安水库上游GJ4和赣江南支口GJ11浮游植物物种数达到最大值,为27种,占总物种数的50.94%;其次是GJ13采样点,物种数为25种(属),占47.16%;GJ1、GJ2、GJ3、GJ10采样点物种最少,为15种,占28.30%。

图2 赣江中下游各季节浮游植物种类组成Fig.2 Species composition of phytoplankton in different seasons in the middle and lower reaches of Ganjiang River

2.2.2浮游植物丰度和生物量的时空分布

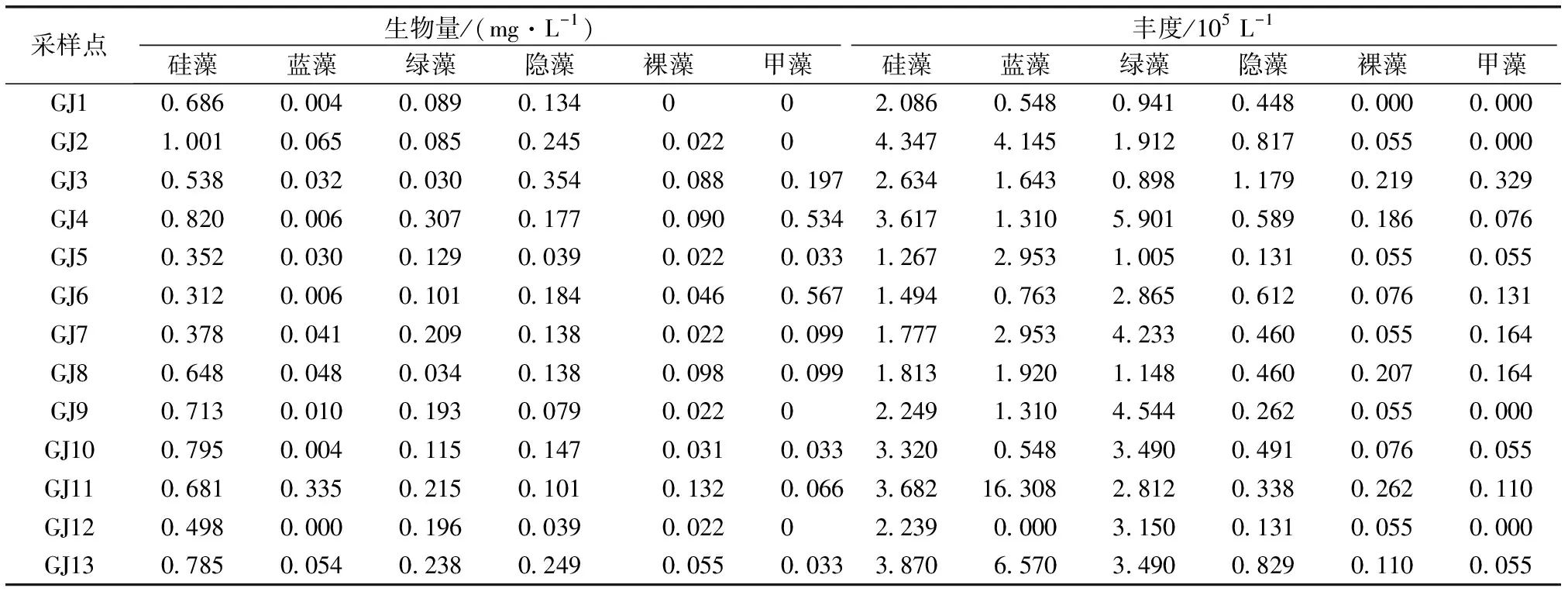

总体而言,可以将赣江中下游浮游植物生物量划分为4个区段(表4),其中GJ1~GJ4区间呈递增趋势,平均生物量为1.38 mg·L-1,且在GJ4采样点达到最大值,为1.93 mg·L-1;GJ5~GJ7为第2个浮游植物生物量递增区间,平均生物量为0.99 mg·L-1;GJ8~GJ10采样点为第3个区段,该区域位于峡江水库下游至赣江主支分叉口,生物量变化趋势不明显;GJ11~GJ13接近湖泊入湖口,GJ11和GJ13生物量显著增长,只有GJ12生物量最低,为0.76 mg·L-1,;赣江中下游年平均生物量为1.16 mg·L-1,大部分点位都是硅藻占主导,绿藻和隐藻次之。GJ4采样点甲藻和硅藻占比相近,绿藻和隐藻次之;GJ6较为特殊,为甲藻占主导,其生物量超过了硅藻。其中硅藻门在每个点位都具有较高的生物量,绿藻门由于具有25属,累计生物量较高;隐藻门虽然只有1属,但生物量也较高;蓝藻门在GJ1点的生物量较低,裸藻门生物量普遍较低。

表4 赣江中下游浮游植物丰度和生物量空间分布

赣江中下游浮游植物的丰度与生物量分布较为相似,上游和下游采样点丰度高,中游采样点丰度低。其中GJ11细胞丰度最大,约为2.35×106L-1,且GJ11在夏季出现了水华现象;丰度最低的点位为GJ1点,约为4.02×105L-1。从群落结构上看,上游GJ1~GJ4硅藻细胞丰度占优势,绿藻次之;中游GJ5~GJ10绿藻占主要优势,硅藻次之;GJ11~GJ13和上游相似,变成硅藻细胞占主要优势,绿藻次之。总之,从细胞丰度而言,硅藻门、绿藻门为赣江中下游的优势门类。

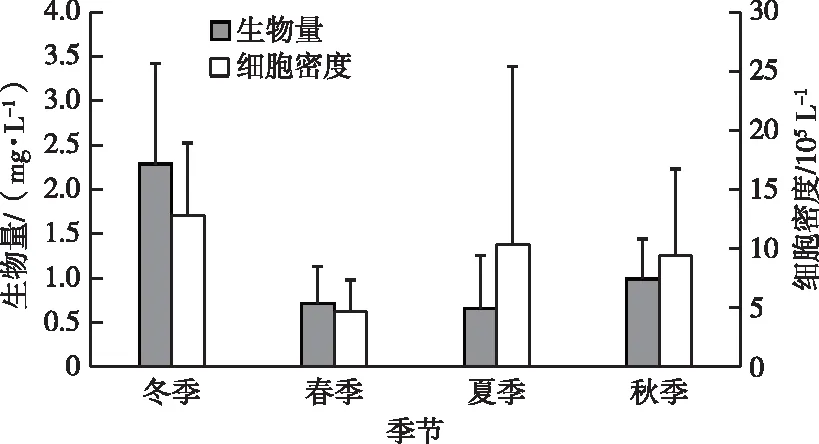

从时间变化看,浮游植物生物量呈先降低后升高的趋势,冬季最高,为2.29 mg·L-1;夏季最低,为0.66 mg·L-1。细胞丰度与生物量的变化趋势一致(图3),冬季最高,为1.28×106L-1;春季最低,为4.65×105L-1。

图3 赣江中下游浮游植物生物量和丰度的季节分布Fig.3 Seasonal distribution of phytoplankton biomass and abundance in the middle and lower reaches of Ganjiang River

2.2.3优势种组成

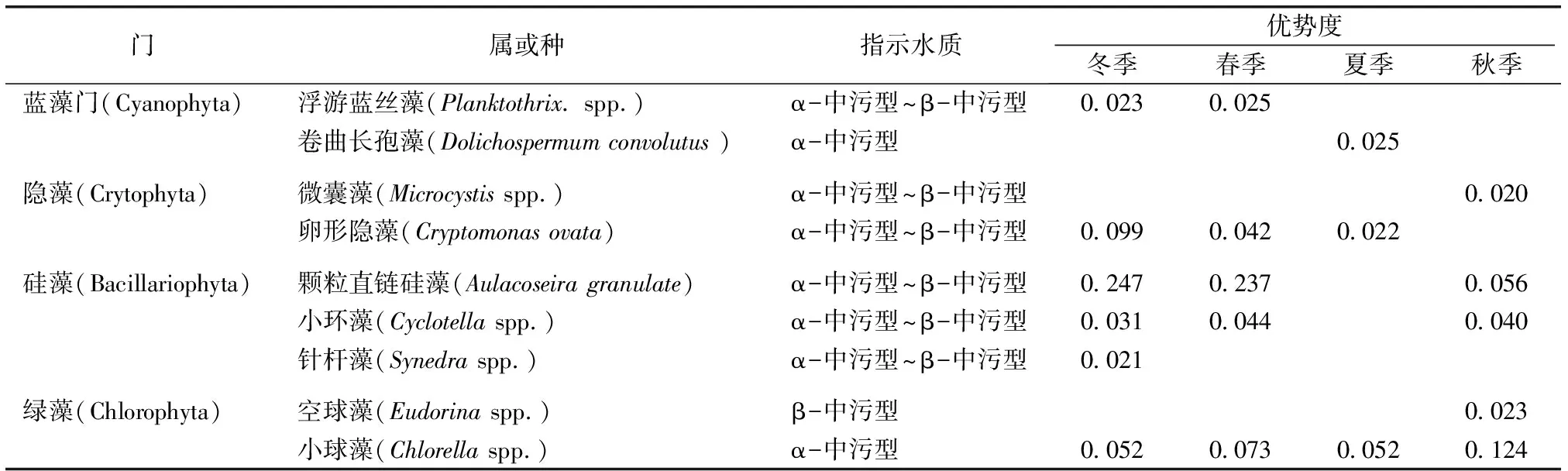

赣江中下游4个季节共发现浮游植物优势种9种(表5),以硅藻门为主,其中硅藻门3种,蓝藻门3种,绿藻门2种,隐藻门1种。从季节优势出现频度来看,卵形隐藻(Cryptomonasovata)、颗粒直链硅藻(Aulacoseiragranulate)、小环藻(Cyclotellaspp.)、小球藻(Chlorellaspp.)为常见优势种,绿藻门的小球藻(Chlorellaspp.)为全年优势种(F≥75%)。浮游植物优势种组成在季节上存在差异,夏季3种,春、秋季5种,冬季6种,春、冬两季颗粒直链硅藻(Aulacoseiragranulate)占绝对优势,而夏、秋两季小球藻(Chlorellaspp.)占主要优势。

表5 赣江中下游浮游植物优势种组成及季节分布[15]

2.3 群落生物多样性指数及水质生物学评价

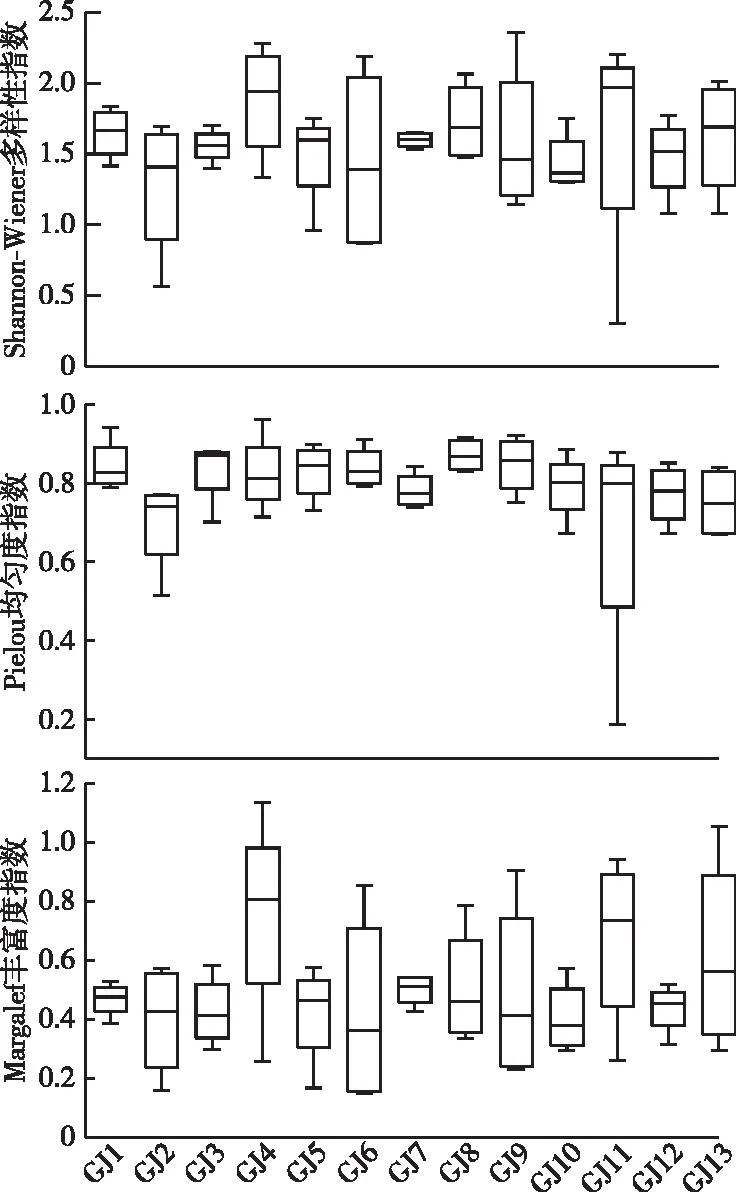

由图4可知,赣江中下游各采样点全年的Shannon-Wiener指数(H)、Pielou均匀度指数(J)和Margalef指数(D)均存在时空差异性。H变化范围为0.3~2.35;J为0.19~0.96;D为0.15~1.13。从空间上看,GJ4采样点浮游植物的多样性指标中的H和M值最大,D值也较高,所以可以认为GJ4采样点水体中浮游植物群落多样性最高,且种群分布均匀。GJ1~3采样点H和M值都较低,群落多样性最差,该区域污染较为严重。

采样点

表6显示,调查区域水质状况整体处于中污染状态。冬季H为1.31~2.35,春季为0.89~1.92,夏季为0.3~1.91,秋季为1.08~2.28,根据评价标准,采样点水域水质处于中污染至重污染状态。冬季J为0.67~0.89,春季为0.67~0.88,夏季为0.19~0.96,秋季为0.67~0.94,水体处于清洁-寡污状态。冬季D为2.29~0.9,春季为0.16~0.79,夏季为0.15~1.05,秋季为0.29~1.13,春、冬季水质处于重污染状态,夏、秋季转为中污染至重污染状态,物种丰富度很低。

表6 赣江中下游浮游植物水质评价

3 讨论

3.1 水环境质量分析

氮磷营养盐浓度、pH值、温度、光照条件等环境因子是影响浮游植物的群落结构演替、丰度变化和时空分布的主要驱动因子,营养盐浓度往往则是造成水体富营养化的关键因子[16],当营养盐浓度较高时会使某种优势藻类异常增殖,爆发水华现象。此外,流速常常也被认为是水华形成的重要原因,保证足够的流量是抑制水华发生的重要措施之一[17]。对赣江中下游的水质研究发现,赣江常规污染指标呈现两端大中间小的特点[4]。赣江中下游TN、TP浓度在不同季节呈显著差异(P<0.05)。ρ(TN)为 1.17~2.59 mg·L-1,最大值超过地表水Ⅴ类水质标准;ρ(TP)为0.03~0.10 mg·L-1,最大值属于地表水Ⅳ类水质标准(表2)。河段Ⅰ(GJ1~GJ3)污染最严重,这主要是因为该河段前3个采样点地处赣州市中心,大量工业废水以及城市生活废水排放导致营养盐浓度显著升高,仅2005年赣州市城镇污水氨氮排放量达4 636 t。河段Ⅱ、Ⅲ污染较轻,主要有两方面的原因:一方面万安水库减缓了水流流动,且拦截了氮磷等营养盐;另一方面,河段Ⅱ、Ⅲ两岸人口和企业较少,工业污染物和生活污水排入量少,因此水体氮磷等营养盐负荷轻。目前,入湖河流的氮磷污染水平是我国湖泊富营养化程度的重要影响因素[18]。赣江作为鄱阳湖入湖河道之一,其氮磷污染输入比其他河流大[19]。河段Ⅳ位于入湖口位置,在夏季出现了水华现象,藻类丰度以及叶绿素a浓度均远超于其他月份。水体呈弱碱性不仅可以提高浮游藻类的光合作用效率,而且可以提高硅藻对铁元素的吸收,促进硅藻的繁殖[20]。程兵芬等[21]研究发现,流量和水温是影响汉江中下游河流水质指标的重要因素,这意味着在适宜的温度以及水流流速等自然条件下浮游植物会快速繁殖生长,甚至造成水华爆发。

3.2 赣江中下游浮游植物群落结构演变

河流生态系统不同于湖泊生态系统,河流水常呈流动状态。近一个世纪以来,河流生态系统中浮游植物种类组成与生态特征及其影响因素等受到很多学者的关注。大型河流中藻类的种类组成与湖泊相比稳定性较差,但硅藻和绿藻通常被认为是温带大型河流中的常见类群,硅藻在冬季的优势更明显[22],而绿藻的优势在夏季更明显[23]。

目前研究普遍认为,硅藻代表贫营养型水体优势种,绿藻为中营养型水体优势种,而蓝藻代表富营养型水体优势种。据《淡水渔业》记载,1980年代赣江流域共检测出浮游植物8门19目119种,优势属主要有直链藻、脆杆藻、双菱藻、盘星藻、空球藻、新月藻等,优势门类为硅藻门[2]。张萌等[3]在赣江流域共检测出浮游植物8门109属312种,硅藻门和绿藻门为赣江流域的主要优势类群。与1980年代相比,优势种属由α-β-中污染演替为β-中污染,水体较之前恶化。计勇等[4]2011年共观察到浮游藻类7门38属102种,其中针杆藻、团藻、栅藻和舟形藻等属种为赣江中下游各监测断面中浮游藻类优势种,丰水期绿藻占绝对优势,而枯水期硅藻占主要优势,多样性指数显示赣江中下游水质总体处于轻度污染至较严重污染状态,污染程度加深。2016—2017年,杨威等[5]在赣江中下游共记录浮游植物5门55属95种,浮游植物物种数与本次调查数量相似,显示蓝藻为第一优势类群,赣江水体已处于富营养化状态,水质为中度-重度污染状态。前人对赣江中下游群落结构的调查结果表明,优势种群由硅藻和绿藻转变到蓝藻为优势种群,污染程度不断加深,水体富营养化程度愈加严重。研究共发现赣江中下游浮游植物6门53属,绿藻门和硅藻门为主要优势种群,蓝藻在夏季部分水域为优势种群,浮游植物群落的丰富度与杨威等[5]的研究结果相比变化不大,但生物量较之前有了显著的增长,这表明在2017年之后赣江水质仍处于恶化之中,赣江中下游水体正面临着污染侵蚀的危险。为避免未来更多区域发生水华,应及时对赣江水体环境进行治理与保护。

3.3 赣江中下游水质生物学评价

浮游植物多样性可以用来衡量生态系统的营养力,预报并及早处理水华、赤潮等环境污染,控制及解决水体富营养化等一系列问题[24]。一般来讲浮游植物的多样性指数越高,其群落结构越复杂,稳定性越大,水质也越好。国内外很多学者都采用浮游藻类特征对河流的生态状况进行评价[25-26]。朱英等[27]在评价大莲湖水域营养状态时发现,不同多样性指数评价水质时会出现结果不一致的现象,而采用与理化指标相结合的方式评价水质更为适合;刘冬燕等[28]对苏州河浮游植物群落结构进行研究时发现,苏州河多样性指数高但污染程度和富营养化却较为严重;由此可见,在利用多样性指数评价水质状况时往往要结合理化指标及其他因素来进行综合评价。该研究中,Shannon-Wiener多样性指数和Margalef丰富度指数指示赣江中下游水质大体处于中污染至重度污染状态,而Pielou均匀度指数与其他2种评价结果出入较大,其结果显示水质大多处于轻污染状态。但结合水化学环境指标、浮游植物密度及多种富营养化水体常见优势种可以看出,赣江中下游水体富营养化趋势较为明显,这说明Pielou均匀度指数得出的结论明显与实际不吻合,因此选择Shannon-Wiener多样性指数以及Margalef丰富度指数作为水质评价标准。

在空间上看,位于上游的河段Ⅰ以及下游的河段Ⅳ情况较为相似,浮游植物多样性(H)和丰富度指数(J)较高。河段Ⅰ浮游植物多样性指数以及浮游植物生物量达到最大值,这是因为水库对氮、磷营养盐存在显著滞留作用[29],并且水库效应会引起河流透明度增加、水流变缓,导致浮游藻类生物量增加。河段Ⅳ处于入湖口的位置,而近20 a鄱阳湖入湖悬移质泥沙逐渐减少[30],因此导致藻类生物量增多,细胞丰度显著增长,蓝藻丰度达到极大值。2019年夏季GJ11采样点出现了明显的水华现象,且水质评价结果也显示为重污染,因此基于浮游植物的水质评价是一种科学有效的方法[31]。

从时间来看,多样性指数在春夏季较低,进入秋季开始逐渐升高,并在冬季达到最大值,这一变化与温度的变化趋势相反。究其原因,夏季光照充足,水温极速上升,导致绿藻以及蓝藻大量繁殖,因此造成多样性值较低。均匀度指数变化不明显,表现较为平缓。丰富度指数也有较为明确的变化趋势,春、冬两季低,而夏、秋两季高,硅藻适宜在温度较低的环境生存,所以春、冬季硅藻大量繁殖,蓝藻和绿藻繁殖减少,因此丰富度指数升高。

与国内其他河流相比,杜红春等[32]利用多样性指数以及Qr指数对汉江中下游水质进行评价,显示流域内水质整体处于轻-中污染状态,春季常出现小环藻、梅尼小环藻等适合生活在富营养化水体中的藻类,硅藻水华频发,赣江春季小环藻同样作为优势属应引起注意;俞秋佳等[33]利用优势种种类、多样性指数和环境因子对水质进行评价,结果显示苏州河总体水质呈中度污染,温度和氮磷比是影响苏州河浮游植物物种多样性和密度的主要理化因子。而赣江中下游总氮和总磷浓度超标,为浮游植物提供了充足的营养盐。为避免发生水华,应对赣江外源氮磷输入的控制引起重视;朱爱民等[34]对长江干流和支流进行调查时发现,三峡工程蓄水对回水区浮游植物影响较大,其密度和生物量比未淹没区增加几倍,并且回水区受污染最重,未淹没区最轻,与笔者研究结果类似,即万安水库回水区浮游植物显著增加,并且污染也更为严重;高远等[35]研究发现,山东沂河河流水质评价为β-中污型,水坝的建设降低了水流速度,导致浮游植物群落从河流相向湖泊相转变。前人对不同河流研究结果表明赣江中下游河段已受到一定程度的污染,加之流域内存在万安水库、峡江水利枢纽等大型水利设施,导致河流自净能力下降,水质状况不容乐观,应当加强流域内水污染综合治理,防止水质进一步恶化。

4 结论

(1)赣江中下游共鉴定出浮游植物6门53属,其中绿藻门种类最多,其次是硅藻门。冬季浮游植物种类最多,春夏季最少。浮游植物丰度年均值为93.1×104L-1,硅藻门为主,其次为绿藻门,浮游植物丰度呈向内的弧形,冬季达到最大值,春季最低。

(2)赣江中下游优势种为蓝藻门的浮游蓝丝藻、隐藻门的卵形隐藻、硅藻门的颗粒直链硅藻和小环藻、绿藻门的小球藻

(3)赣江中下游Shannon-Wiener多样性指数、Margalef丰富度指数和Pielou均匀度指数年均值分别为1.57、0.50、0.80。根据浮游植物生物多样性指数评价标准,赣江中下游流域处于轻度污染至重度污染状态,入湖口位置受污染最为严重。

(4)水质调查结果显示,赣江中下游水质为Ⅳ~Ⅴ类,浮游植物评价水质为α-中污型~β-中污型,污染现象有加重趋势,应引起有关部门重视并采取措施,以免爆发水华。