集成创新促发展

——山西省长治市新型农村集体经济发展经验探析

倪坤晓 何安华 张 斌 习银生

发展新型农村集体经济是促进农民持续增收、实现农业农村现代化的重要途径。近年来,山西省长治市以增强农村集体经济造血功能为主攻方向,坚持“富村”与“强村”并行、“造血”与“输血”并重,创新构建了“政府+协会+平台公司+村集体经济组织+农户”的工作架构,探索了“政策集成、模式集成、效果集成”三大集成路径,有效推动了新型农村集体经济发展提质增效。

一、立足两大优势,发展提速有根基

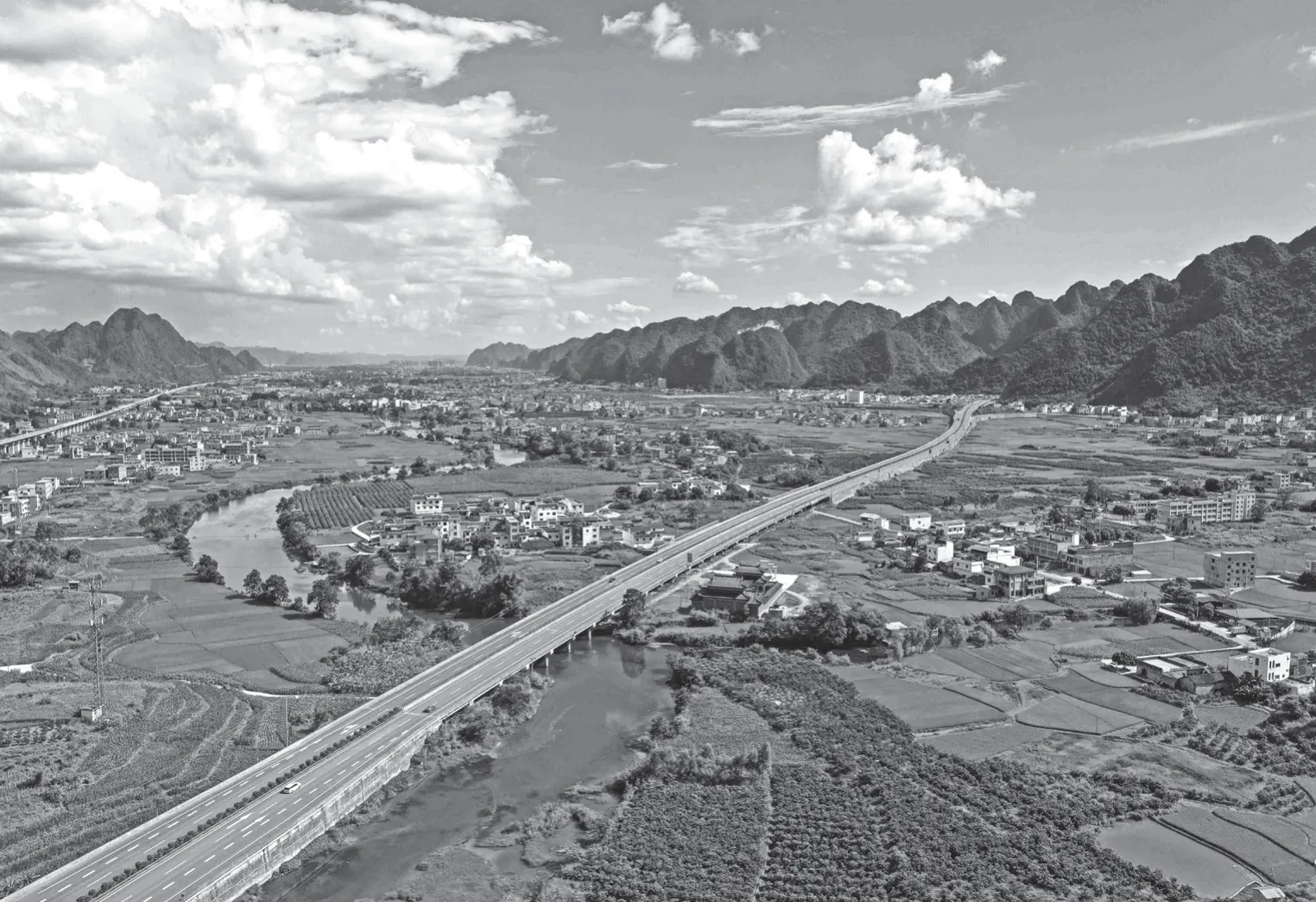

长治市位于山西省东南部,地处太行山之巅,辖4 区8 县和1 个国家级高新技术开发区,共有2436个行政村、3478 个集体经济组织,农户81.9 万户、农业人口248 万人,耕地面积537 万亩。长治市农业资源丰富,是全国第一个农业综合标准化示范市、全国休闲农业示范市、国家现代农业示范区,也是中国农村集体经济发展的先发之地。

(一)集体文化底蕴深。长治是革命老区,抗战时期,老一辈革命家在此建立了太行、太岳革命根据地。1943年,为响应党中央关于“组织起来”的号召,李顺达等6 户农民商议成立了农业生产互助合作组织——李顺达互助组,这是抗日战争时期全国成立的第一个农业生产互助合作组织。上世纪50 年代初,申纪兰和李顺达携手创办了西沟金星农林牧生产合作社,继此涌现出全国最早的“十个老社”,开启了农村集体经济发展的探索与实践。

(二)农村改革基础好。这些年来,长治先后承担了农村税费改革、农村集体产权制度改革、农业社会化服务等13 项关键领域的全国农村改革试点工作。2019 年5 月8 日,长治被确定为全国农村集体产权制度改革试点单位,在改革过程中,共成立了2843 个股份经济合作社和635 个经济合作社,为农村集体经济高质量发展奠定了坚实基础。2021年,长治农村集体资产达339 亿元,村均139 万元;村级集体经济总收入16.2 亿元,村均66 万元,集体经济空壳村实现“清零”,全市行政村集体收入全部超过5 万元,涌现出上党区南宋乡永丰村等一批集体经济强村。截至2022 年年底,全市村级集体经济收入全部突破10 万元,30 万元以上村占比达到56%。

二、探索三大集成,巩固发展有办法

长治市把发展新型农村集体经济作为推进乡村振兴、促进农民增收的重要切入点,抓战略、强规划、出政策,稳存量、促增量、挖潜力,创新探索集体经济发展新路径、新模式,有力促进了农村集体经济总量增长、效益提高、实力增强。

(一)政策集成

一是周密部署,组织有力。长治市委、市政府高度重视农村集体经济发展,市县均成立了发展壮大村级集体经济领导小组,组织部部长和农业农村局局长任“双组长”,落实四级联动工作机制;出台《长治市发展壮大村级集体经济若干措施》《全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单(2022 年)》等文件;组建集体经济工作专班,编制《长治市发展壮大新型村级集体经济专项规划》《长治市发展壮大新型村级集体经济三年行动方案》,做到市县有规划、乡镇有方案、村村有项目;全面开展“清化收”工作,从不规范合同中挖潜力,在陈年旧账中淘金子,向新增地源要效益,形成了合同管理、化解债权债务和新增地源收费三个办法,建立健全农村集体资产年度清查和农村集体资产定期报告两个制度,规范集体经济组织运营机制。

二是多管齐下,架构健全。2022 年,长治先后成立了市级农村集体经济发展有限公司、农村集体经济发展协会,12 个县区和62 个乡镇也成立了平台公司,形成“政府+协会+平台公司+村集体经济组织+农户”的工作矩阵,农村集体经济发展迈入“系统集成、协同高效”新阶段。围绕项目筛选、项目融资、股权投资、委托经营、市场运营等,逐渐构建起政府产业引导、协会抱团聚力、公司市场拓展、集体经济组织牵头抓总、农户主体参与的合作生态。建立联动机制,采取组团、联盟、联合等形式,实行村企联营,推动产业相近、产业互补的村集体经济组织成立联合体,实现抱团发展。先后组建了8 个电商产业园、18 个产业联合体、62 个联合党组织、78 家农民专业合作社联合社,带动832 个村集体经济组织在项目规划、生产经营、产品销售等环节取得突破。

三是创新引领,要素集聚。全面梳理各类政策,引导和撬动社会工商资本、土地、人才、科技等要素加速汇聚,集体经济发展的“洼地”效应显现。2022 年,市级新增专项资金2000 万元、奖励资金1000 万元、一产高质量发展资金8000 万元;县级新增专项资金1.21 亿元、奖励资金3100 万元、一产高质量发展资金4.8 亿元。乡村振兴重点帮扶县还将整合资金的20%以上用于发展村集体产业项目。全面实施“本土人才回归工程”“乡村振兴万人计划”“新农人培训计划”等,采取创业补贴、金融扶持、发放补助等系列措施,引导20.4 亿元社会资本注入3572 个村集体经济项目,5246 名致富能手、返乡人员等进入村“两委”班子,1356 名机关事业单位干部和大学毕业生到村任职和工作,激活农村发展潜能。

(二)模式集成

一是资源资产开发型。农村集体经济组织将集体闲置的建设用地、机动地、四荒地等资源,房屋、校舍、机械设备和公共服务设施设备等资产,以及集体兴办的厂房、仓储设施、商业门面等,采取拍卖租赁、承包经营、股份合作等方式开发利用,增加村集体收入,即发展“资源经济”和“物业经济”。这种发展模式具有操作简单、收益稳定、市场风险较低、易于村民参与和监督等优势。壶关县集店乡岭东村作为移民搬迁村,搬迁后将集体山林、道路、村民旧居等资源折价400 万元入股凤凰山庄乡村旅游专业合作社,老村子成了远近闻名的“网红打卡地”,带动村集体增收20 万元。屯留区麟绛镇西街村投资4900 余万元建设西街商贸楼,租赁给浙江客都商贸集团,村集体每年可得租金355 万元。

二是居间服务创收型。农村集体经济组织通过领创办各类服务实体,为企业、合作社、个人提供农机作业、冷库仓储、产品加工运输、基础设施建设、家政、物业等服务,以此来增加集体收入。目前主要包括两类:生产托管类,为农户提供耕、种、防、收等农业社会化服务;生活服务类,为村民提供保洁保安保育、加工销售咨询等日常服务。黎城县黎侯镇晋福村采用“1+6+N”托管模式(1 即村股份经济合作社为服务载体;6 即提供全托管、半托管六个套餐服务;N 即实现地块N 种作物轮作),托管服务由1 个村扩大到11 个村,服务农户1130 户,托管面积由996 亩扩大到1.1 万亩,集体年增收15 万元。襄垣县侯堡镇东周村为农贸市场提供环卫保洁和物业管理服务,集体年增收10 万元。

三是产业发展引领型。利用本地中药材、小杂粮、食用菌等特色产业优势,结合农村土地、山水、田园等自然资源和生态环境优势,采取“龙头企业/合作社+村集体+农户”等合作方式,发展种植、养殖、设施大棚、农产品加工、手工艺品等农业产业,开发农家乐、民宿、休闲农业等新业态,增加村集体收入。潞城区史回镇将产业相近的小常、楼后等8 个村的300 万元闲散资金和200 亩土地,打包入股建立食用菌产业园,村集体增收45 万元。沁县牛寺乡走马岭村,修复茶马古道380 米、红色地道1600 米,建设休闲度假村,增加集体收入30 万元。

四是抱团致富创新型。整合各类资源,引导村集体、企业、社会组织多方合作,打通融资、销售、项目、人才对接通道,以强强联合、以强带弱、抱团取暖等方式,形成企业与村集体产业链上优势互补、分工合作、共同发展的格局,实现“1+1 >2”的效果。潞城区黄牛蹄乡股份经济联合总社、微子镇股份经济合作联合总社带动30 个村级股份经济合作社,种植1.9 万亩高粱,通过农资集中采购、农机调配使用,为农户提供耕种防收等托管服务,有效降低劳作成本,亩均收益2000元。乡镇联合社除留下10 万元生产基金外,其余收益全部按照高粱交易量和村级股份经济合作社所占股份返还各村级集体经济组织,平均每个村集体增收125 万元,实现了大村带小村、抱团共致富。

(三)效果集成

一是点燃干部激情。长治大力选拔年轻干部,建立考核激励机制,市县分别制定《发展壮大村级集体经济考核奖励办法》,考核结果实行“三挂钩”:与县乡书记抓党建促进基层治理成效挂钩,与党支部评先评优、评星定级挂钩,与村干部岗位报酬挂钩。特别是对工作不力、成效不明显的县乡党委书记实行“一票否优”,达到了“实干看得见、不干就出汗”的效果。黎城县大胆使用培养潜力大、条件比较成熟的年轻干部,在全县8 个镇建立人才服务驿站,鼓励有志之士返乡创业,选拔4 名“85 后”担任乡镇党政正职,配备29 名35 岁以下乡镇班子成员,全日制大学以上学历班子成员28 名,占比32%。襄垣县设立村党组织书记发展集体经济奖,集体经济收入新增5 万元以下的,奖励当年增加经营性收入的5%,5 万元及以上的,奖励当年增加经营性收入的10%,极大激发了村干部干事创业热情。

二是增强干事本领。长治将提升发展经济能力作为村“两委”干部培训的必修课,实施农村“带头人”队伍优化提升行动,采取课堂教学、现场观摩等方式,组织“领头雁”培训班、专项行动能力提升班、高素质农民培训班等,帮助村干部学习先进发展理念。上党区按照“五有三化”(有实训场所、有课程教材、有师资队伍、有经费保障、有考核机制,教材本土化、需求定制化、培训调度化)标准,打造了东贾、西申、东掌、振兴和长乐社区5 个实训基地,探索出“领导干部+党校教师+乡土人才+基地+案例”融合实训模式,真正让基层干部听得懂、学得会、用得上。

三是营造赶超氛围。长治依据自然条件、资源禀赋、产业现状等发展实际,将全市村集体经济组织分为197 个重点帮扶村、1487 个整体推进村、752 个先行示范村,编写《百村百例》,推出一批集体经济发展观摩学习基地,其中全市有11个村入选省级案例,营造了学有标杆、做有示范、干有榜样、赶有目标的浓厚氛围。黎城县确定了17 个重点村、24 个示范村先行先试,做出样子、创出经验、辐射带动,113个同步推进村积极行动,努力实现建成一批重点村、壮大一批一般村、提升一批薄弱村的目的。

四是实现农民增收。在政策和模式的加持下,长治不断拓宽农村集体经济增收渠道,农民收入持续增长。根据长治市2016—2022 年国民经济和社会发展统计公报显示,长治农村居民人均可支配收入从2016年的11863元增加到2022年的19437元,增长了63.85%,年均增速8.58%。城乡居民人均收入比从2016 年的2.37 降至2022 年的2.12,低于2022 年全国城乡居民人均收入比2.45 的水平,农民增收成效显著。

三、总结四大经验,长治样本有启发

长治持续巩固提升农村集体经济发展成果,强组织、搭架构、聚要素,探索了新型集体经济发展模式。这些成效主要得益于四个重要经验。

(一)坚持党建引领,人才是根本。强劲有力的农村基层党组织和优秀人才资源,是确保集体经济依法依规运行、逐步实现共同富裕的先决条件。长治坚持农村基层党组织的领导核心地位不动摇,充分发挥集中力量办大事的制度优势、组织优势,既不越位,也不缺位,围绕巩固党在农村的执政基础谋划和实施集体经济发展,整合政府帮扶资金、引入社会资本、联合各类主体,发展村民、组织村民、带领村民,不断提高集体经济发展的平衡性、协调性、包容性。建立健全人才选拔、使用工作制度,搭建沟通实践平台,充分利用“岗位大练兵”、现场观摩会、知识竞赛等方式,加强人才培养力度,打造一支胜任本职岗位、认真履职尽责的乡村振兴人才队伍。

(二)强化内引外联,聚力是方向。“有为的政府”和“有效的市场”是打破要素流动壁垒、激发多元主体活力、优化农村营商环境、促进集体经济健康运行的必备条件。长治坚持内引外联,妥善处理政府和市场关系,持续发挥政府“立规矩”“定标准”“抓实施”的优势,破除束缚集体经济发展的体制机制障碍,激发集体经济发展的持久动力;发挥协会中会员单位的人才、龙头、品牌、资金、人脉优势,帮助农村集体经济组织对接社会资本、参股龙头企业、共建农业产业园等,实现一体化服务、市场化运作、产业化引领、项目化推进、规范化发展;发挥平台公司孵化龙头企业、扶持优质项目的优势,通过借款、参股、奖补、招股等方式,为集体经济组织提供项目资金整合、包装建设、法律咨询、公司管理、电商服务、技能培训等综合服务,推动集体经济提质增效。

(三)激活集体意识,民主是关键。集体的力量来自成员的共同目标和团结协作,村集体的组织动员力、号召力和凝聚力在长治农村集体经济发展中表现得淋漓尽致。强有力的村“两委”班子、运行机制健全的集体经济组织和高度自治的成员群体共同唤醒了集体意识,催生了强大的集体荣誉感和使命感,集体经济组织负责人铆足干劲,以村为业、以村为傲,因地制宜谋划发展项目,探索发展新思路。集体成员自我管理、自我约束,积极参与集体管理监督,通过入股、托管等方式与集体建立了紧密的利益联结机制。集体尊重成员意志,成员尊重集体决策,两者构建了紧密的荣誉共同体、责任共同体、命运共同体,共商共治、同谋发展。

(四)坚持抱团共富,共享是手段。共富是目的,共享是手段。抱团发展是突破资源约束、力量限制,顺应时代实现优势互补、共同发展的现实选择。长治在发展集体经济过程中,聚焦缩小发展差距,坚持“先富帮后富,强村带弱村”,探索建立村企联手共建、弱村抱团聚力的发展格局,在促进集体资产保值增值的同时,保障成员财产权益,实现集体与成员共享共富共荣。始终以“抱团发展、百花齐放”为切入点,主动打破农村地域、行业领域、行政隶属等限制,因村制宜、化零为整,引导村庄围绕农房盘活、产业联结等方面,创新机制、互联共建、资源共享,推动实现群体共富、城乡共富、区域共富。