西周金文的美学意涵与审美接受

廖丹 崔树强

关键词:西周 金文 美学意蕴 审美接受 金石学

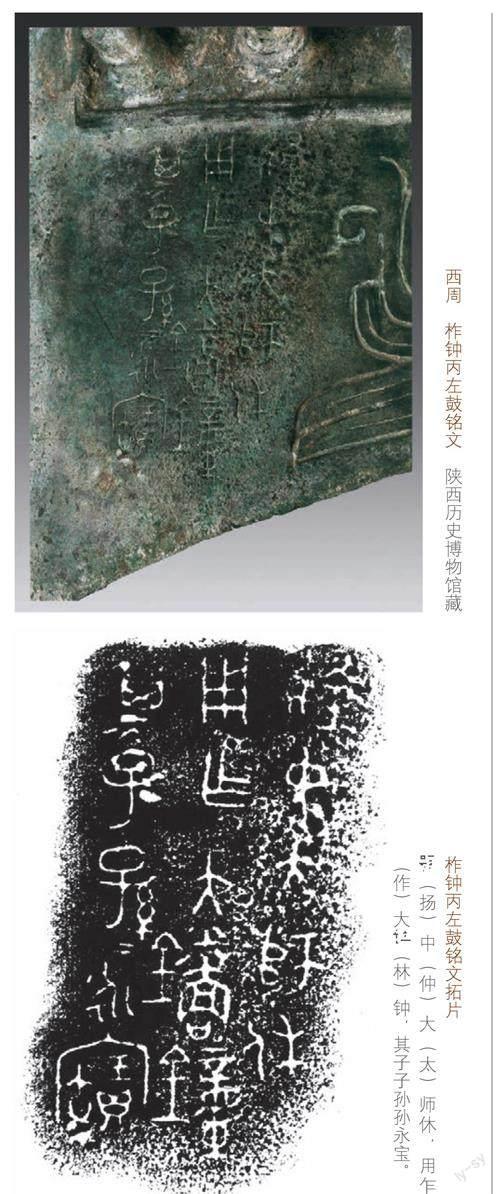

青铜器的出现是人类文明的重大事件。它不仅提高了物质生产能力,还推动了国家与阶级意识的确立。在我国,青铜器最早出现于夏代,并一直绵延至秦汉。根据《商周金文数字化处理系统》的统计[1],迄今为止已发表有铭文的青铜器中,殷商四千四百五十件,西周四千八百八十九件,春秋九百九十五件,战国一千二百五十七件。从青铜器的数量看,殷商与西周大致相当。但从铭文的字数看,在殷商青铜器中,铭文字数为一个字的有一千七百多件,两个字的有一千五百多件,三个字的有一千一百多件,而四个字铭文的不到四百件,五个字以上的更属凤毛麟角,铭文内容相对比较简单,一般是制作者的名称,字体也不太规整,多铸造在青铜器不太显著的位置。和前后延续五百余年的殷商相比,西周二百七十余年间,是金文发展最为繁荣的时期,铭文内容涉及军事、法制、祭祀、君王功績等,字数也不断增多,从商代几个字转变到几百字的长篇铭文,比如《毛公鼎》铭文近五百字,字体也从早期的松散自由逐渐趋于严谨规范。

西周金文不仅具有重要的历史和思想价值,同时对于研究青铜艺术审美观念以及书法艺术美的发生也是不可多得的宝贵资料。李泽厚称青铜艺术的本质是一种『狞厉的美』[2]。这种与浓郁的宗教观念相结合的被神秘化了的超人力量,在其造型艺术与纹饰中,都呈现出一种特殊的审美意涵。而青铜器的铭文,则是从早期的族徽纹饰发展而来,它与器物的造型、纹饰三位一体,共同构成了青铜艺术特有的美。在金文中,蕴含着丰富的书法美学意涵,如铭文线条在浇铸过程中,产生如毛笔书写的效果,这种书法史上独一无二的线条生成方式,融合了早期文字发展阶段的象形余韵,使得后世金石学家在证经补史之外,开始逐渐审视西周金文蕴含的审美价值。而对于西周金文审美意涵在后世的接受,则受到不同时期政治思想及文化背景的影响,同时也折射出不同时代的学术风气和审美意识。

技术手段:笔写与范铸

金文线条的生成方式,可以通过青铜器常用的铸造方法—范铸法得以体现。郭沫若曾描述这一过程:

铸造器物时先做泥模,即用红土塑成要铸造的器物形状,以朱笔画好花纹。花纹的凹入部分用刀雕刻出来,凸出部分则以泥琢好后加贴上去。在殷墟的窖穴里,曾发现有尚未雕完的圆壶、方卣、方彝等器物的泥塑模型。模型做好后,再依据模型做出各式各样的陶范,往陶范中灌注青铜熔液。待冷却后,撤除陶范,再细加修饰,才供使用。[3]

这个过程中,有两点值得注意:一是纹饰和铭文的线条形态,是靠毛笔书写、绘制来表达的;二是对纹饰和铭文的捏制、雕刻、修饰、打磨几乎贯穿了每一道工序,力求与最初的书写造型保持一致。

西周青铜器的铸造融入了周人强烈的尚圆意识。在周人的青铜器中,有大量外形圆浑饱满的作品,如西周早期的大盂鼎、雍伯鼎与西周晚期的禹鼎,都呈现出圆腹柱足的典型特征;另外,绝大部分以整体方型为基调的青铜器,也可以看出周人有意识地将曲线与直线有机糅合。直线给人以威严庄重之感,圆在直的基础上融入了优美柔顺的特性,这种构造集庄重威严的礼制色彩与典雅细腻的艺术趣味为一身,具有高度的美学内涵,利簋、何尊、彝尊、云纹方甗等,都是此类作品的杰出代表。为了达到浑然一体、协调一致的效果,青铜器的纹饰与铭文也势必要向器物的造型靠拢,以继承这种尚圆的精神。各种云纹、雷纹、饕餮纹等纹饰的圆润饱满和均匀流畅,体现出一种圆满具足的美学追求;而由纹饰发展而来的金文,最早则是以『族徽文字』或者『图画文字』的形态呈现,这种带有极强的象形与装饰意味的文字,表达了对神灵和祖先的神秘崇拜,蕴含了强烈的宗教意味。尽管这些铭文早期常常处在不太显眼的位置,甚至被置于外底或内壁处,但不可否认的是,它们依然与器物造型和纹饰构成了统一的整体。而到了西周时期,铭文的大量使用,使青铜器内壁成为重要的位置。我们不难理解,周人在面对青铜器的这种圆浑饱满的造型与纹饰时,他们力图使文字展现出毛笔书写的婉转圆畅。这种圆畅浑厚的气韵协调配合,相得益彰,共同构成了青铜艺术的美。

西周金文字数增多,一般在大面积的器物内壁上,没有纹饰,留给铭文比较充裕的书写空间,视觉审美的需求更容易被唤醒,而文字的行间布局在理性意识下逐渐趋向于均匀规整,笔画的形态也趋向柔韧与厚重。

闻一多曾说:『镌在铜器上的铭辞和刻在甲骨上的卜辞,根本是两种性质的东西。卜辞的文字是纯乎实用性质的记录,铭辞的文字则兼有装饰意味的审美功能。』[4]金文以记事功能为旨归,同时也必须高度关注文字的视觉形态,以忠实体现青铜器在政治活动中所代表的神圣、威严。这种表达要求消减了书写效率的压力,所以需要书写者充分考量美学因素,因此,有限的字数、固定的容字面积,可以为这种审美因素留下更多的发挥空间。想要配合铜器与纹饰表现出优美圆润的线条,想要用粗厚的笔画来增加庄严神圣的审美特征,毛笔便成为一种顺理成章的自然选择。

有学者曾将先秦时期的毛笔书写分为肇始期、发展期与成熟期三个连续阶段。[5]单就金文而言,毛笔书写还需要借助铜水浇铸的程序才能最终成为铭文,我们已很难看到金文在传播书写技巧中发挥作用的痕迹。金文的历史跨度远超甲骨文,从殷商时代直至秦代。刘志基说:『如果说甲、金文字并存的殷商时代汉字的书写工具还在软笔和硬笔的选择之间摇摆不定,那么金文更长久的生命力则在很大程度上最终奠定了毛笔在后世汉字书写历史上的主导地位。』[6]毛笔书写使得柔软线条的特性得以彰显,使金文线条更富有艺术表现力,于是,线条的粗细、方圆、块面、波磔等审美形式与要素在金文中便得到生成与发展。

形式要素:块面与波磔

毛笔的线条表现力与泥范柔软的质地,使金文得以更加自由地用线条来传达视觉审美。中锋运笔产生了浑厚婉转、刚柔并济的金文线条,富于丰富而成熟的艺术表现力,但这一结果并非仅仅出于青铜器铸造本身的材质特点与书写者的灵心妙裁,如果我们往前追溯,史前的线纹世界早已为金文线条铺设了一个漫长而充分的孕育路径。从陶器纹饰到玉石骨牙纹饰,从岩崖图画到身体图纹,黄河、长江流域孕育的仰韶文化、龙山文化、马家窑文化乃至河姆渡文化,先民的线纹运用几乎无处不在,千百年积累下来的线条营构的审美传统,使得金文书家们在创造金文线条的时候,自觉或不自觉地已经继承了这种勾线技法与审美理念。

金文的线条意识使得粗细变化、方圆转换等充分自由地表现在金文的形式要素之中,并具体表现为金文的块面状表现形态。这些块面使文字错落有致,更具形象性,显示出独特的情调,诸如『丁』『子』『天』『才』『丙』『午』『王』『父』等字,常常全部或部分填成块面。与流畅、书写性更强的线条相比,这种块面具有更强的装饰性。追根溯源,它是脱胎于图腾崇拜观念下的『族徽文字』。『族徽文字』与一般语言性记录的文字之间差别显而易见,它不用承载记事的任务,因而可以更加专注于文字视觉形态的营构。我们可以发现,族徽文字的用笔已经具有了毛笔『笔软则奇怪生焉』的潜能,其用笔的丰富内涵,结构安排的精巧绝妙。已经使它具有了向文字转化的可能,金文的块面表达就是很好的证明。

波磔,则可以说是块面的一种特殊形态,它的出现源于对字的末尾笔画的强调以及对字与字之间區分的需求。殷商与西周早期,波磔的笔画成为金文中的常见形式,《大盂鼎》中就有很明显的肥腹波磔的用笔特点,增加了金文线条的趣味,强化了体势特征。西周中期以后,严谨规范、典雅婉丽的体态风格逐渐成熟,中含内敛、首尾如一的婉丽线条成为唯一选择,块面形态及波磔肥笔被淘汰出局。尽管如此,波磔的审美意识并未由此消匿,而是在后来出现的隶书中发挥到极致。相比于金文的块面,波磔的线条更接近书写的状态。

块面状的笔画更像是一种图画手段,这种图画手段演变自原始的文字画。但是,文字画缺乏记录语言的能力。在观看一幅文字画的时候,往往需要借助语言的讲述,才能明确其所记录的内容。因此,汉字就以这种文字画为起点,以大量新的文字符号的创造来发展壮大,同时又衍生出不同的线条审美风格,形成不同的书体。另一方面,『族徽文字』与金文的块面意识中,又蕴含了『涂抹』的含义。这是一种重要的绘画营构方式,它将块面演变的线索引向另一个极端,从而揭橥了与书法线条迥然相异的绘画审美构成。

基于以上阐释,可以联系到一个重要的问题,就是关于书画同源的讨论。这一讨论历史悠久且观点纷杂。『书画同源说』由唐人张彦远首倡,但张说将『书画同体而未分』置于抽象奇幻的鬼神世界,『同源而异流』的说法也不免含混笼统,因此,后代书家往往将『书画同源』的讨论引向用笔方法与形式技巧的类比,这就使阐释更显生硬且缺乏足够的说服力。

可以说,从金文的块面特征兼具『书写』与『描画』的性质,并在发展演变中朝两个不同的方向丰富,这或许是为『书画同源』说找到的最好的早期明证。从这个意义上说,书画同源首先应从文字学的层面上确立,其次才能具有美学与技法的意义。闻一多对书画同源的理解给人带来启发:

评论书画常说起『书画同源』,实际上二者恐怕是异源同流。字与画只是亲近而已。因为亲近,所以两方面都喜欢互相拉拢;起初是字拉拢画,后来是画拉拢字,使字走上艺术的路,而发展成为我们这种独特的艺术—书法;画拉拢字,使画脱离了画的常轨,而产生了我们这独特作风的文人画。

从这个意义上说,后代的书法之所以在文人绘画中占据重要的地位,是因为文人绘画不仅仅具有绘画的本质特征,它对线条的运用与丰富的表现本身就促使它主动向书法靠近。它改『描』的本质而向『写』进发,以书法用笔来写形,突出中锋的行笔,讲究黑白、浓淡、干湿,讲究笔墨意蕴。作为书法的命脉,『书写性』同时也被文人绘画充分利用并绽放出一片生机。

审美趣味:漫漶与古拙

西周金文丰富的审美元素与形式构成相互关联,并且主导了不同的风格发展方向。当它作为审美与学习的对象呈现在观者眼前的时候,有丰富书写经验的人,往往会被这种模糊的、漫漶的、斑驳的、古拙的气息所深深吸引。

金文这种模糊漫漶的趣味,与范铸技术对线条的影响有关。在范铸的过程中,铭文的线条会经过多道工序的打磨、修饰与加工,有时浇铸过程中还会引起笔画的位移或破损,最后的样子往往无法完全忠实于原本的书写面貌。这样的金文制作过程,可以视为对毛笔书写作品的『二次创造』。历史的洗礼与环境的变化同样也会改变金文的质地,大量的青铜器出土以后,原初铸造时的本来面目日渐锈蚀,漫漶了线条,剥蚀了笔画,加之后代因考古而进行的摹拓等工作,使金文线条呈现出一种斑驳的、迷离的、朦胧的美感。

范铸、锈蚀和椎拓,使金文呈现出一种特殊的美感,它与流美的、轻盈的、超逸的美不同,它的笔画边沿裹挟了剥蚀带来的粗糙,有一种深深的苍茫感、古拙感,它并非人力使然,而是造化使然,是自然风雨剥蚀和岁月留痕的结果。这种自然剥蚀或风化所形成的金石气味,在清代碑学家包世臣那里,就是『不光而毛』。在宋代金石学家刘正夫那里,这种金石气则与『古』相通:

字美观则不古:初见之,则使人甚爱;次见之,则得其不到古人处;三见之,则偏旁点画不合古者历历在眼矣。字不美观者必古:初见之,则不甚爱;再见之,则得其到古人处;三见之,则偏旁点画亦历历在眼矣。观今人字,如观文绣;观古人字,如观钟鼎。

为什么通常意义上的『美观』与审美意涵上的『古』有如此巨大的反差呢?为什么观古人字如观钟鼎,更能激起耐人寻味的审美效果呢?这可能跟审美中艺术意蕴的不确定性有关。艺术作品的『意蕴』,跟理论作品的『意义』,有一个很大的不同,就是理论作品的内容是确定的,因而它是有限的;而艺术作品的意蕴极其丰富,也就是苏轼说的『横看成岭侧成峰』,正是艺术作品意蕴的不确定性,成就了它审美内涵的丰富性。而由于金石剥蚀的效果,笔画的漫漶,使得它在形体和点画的力的方向上,带有多种可能性,这就增加了在审美欣赏时艺术联想的空间。

我们在评价这些漫漶模糊的金文字迹时,往往会用到『浑古自然』『圆浑古茂』『奇古浑厚』『浑穆简净』等等字眼,这涉及中国古代哲学中『浑』这个意象。『浑』在中国传统美学观念中,代表着一种天人之间浑然不分的境界。诗学传统中也将意象融合至浑然一体作为评价标准,《二十四诗品》中第一品即为『雄浑』,强调『返虚入浑,积健为雄』。浑成,是相对于细碎、割裂、分别而言的,这种思想继承了老子『大制不割』的浑沌素朴思想,力求由知识的分别而回归到浑然不分的无分别境界之中去。

我们欣赏金文模糊漫漶的线条,实际上是窥探其微妙难测的一面,所谓『羚羊挂角,无迹可求』。字迹因模糊而浑然一片,如七宝楼台,灿烂光辉,无法分拆。往往越执着于细碎的笔触,越容易失去完整的气象;越浸淫玩味于模糊圆融的字迹,越能体味到艺术的浑朴自然之境,这也是中国书法艺术所追求的最高理想境界。

西周金文中这种浑然静穆的品格,加上特殊的富于历史感的美,在书法家这里,就形成一种令人着迷的『古意』。黄宾虹说:『上古三代,汉魏六朝,有法而不言法,法在书法之中,全在学者自悟,今所称内美是也。』[9]在黄宾虹这里,『内美』所代表的审美风格,就是早期的金石文字与魏晋书法。在古代书论史上,最早关注到『古』『今』风格差异的是南朝的虞龢。他说:『古质而今妍,数之常也;爱妍而薄质,人之情也。』[10]尽管虞龢并未对『古』与『今』、『质』与『妍』进行价值评判,但他却开启了书论史上关于『文质说』的重要命题,并引发了崇古卑今的理论倾向。文就是纹饰、修饰、繁复,质就是朴实、古拙,简单,崇尚质朴古拙,实际上就是回归原始的审美意趣与艺术创造力。检索整个书法史,自从金石文字被发掘以来,无论当时的审美风尚如何,中国的书法家从未放弃过从金石中去追寻古意,去探寻原始中的盎然生机,『古』也因此被书法家们赋予了独特意蕴和生命精神,『古』常与淡、秀、雅、苍、浑、简等字组合,表现出中国艺术哲学的丰富内涵。朱良志曾论及中国艺术的『高古』之境:

『高古』一品不是讲对无限时空的向往,而是在突出人生命存在有限性的基础上,通过引入无限时空,粉碎时空的分别性见解,从而消除追求无限时空的妄念,强调在当下直接生命体验中达到生命超越。

窦蒙《述书赋》中说:『除去常情曰古。』[12]即意在超越时俗,进入抽离现实的状态。

如果说『古』更倾向于时间概念的话,『拙』则更倾向于一种创作状态与艺术呈现。段玉裁《說文解字注》解释『拙』为『不能为技巧也』[13],老子说『大直若屈,大巧若拙,大辩若讷』[14]。『拙』在唐宋开始成为文艺理论中的重要范畴,黄庭坚说:『凡书要拙多于巧,近世少年作字,如新妇子妆梳,百种点缀,终无烈妇态也。』[15]他反对各种点缀与修饰,将『拙』作为书法创作的自觉追求。清代的金石学家更是钟情于这种美学品格。傅山提出『宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排』,他追求的是一种隐含在『拙』背后的『真』与『朴』,一种返璞归真的内心超越,这是对艺术本性和生命本性的回归。

金文线条中所体现的漫漶模糊和古拙趣味为中国书法的审美理想提供了独特的滋养,并深化了这一审美趣味的人生哲学意义,它使得拙的思想、守拙的人生态度,常常成为文人的精神依托。拙,常常与『迟』『缓』『涩』『生』等字眼相伴,它是一种独特的生存智慧。不肆意,不轻率,不事雕琢,不在细节处刻意安排,而以自然本性示人,呈现出一种朴素、敦厚、粗野、甚至笨拙的本真面貌。在西周金文中,体现的正是这样一种原始、粗犷的美,这种美的背后,是对浑然天成境界的追求,是对天地人神的敬畏,对生命不息的渴望。

生命精神:节奏与遒厚

金文线条在逐渐走向抽象的过程中,出现了『篆引』的风格特征。婉转流畅的书写意味、稳定连续的运笔方式、垂感明显的视觉风格,都忠实记录了创作主体的情感流动和情绪波澜。它呈现出一种多样的流动的自由美,行云流水,刚柔并济。我们在欣赏金文拓片的时候,也不自觉地会体会到铜水浇铸进入铜器模板时,顺着线条凹槽稳稳流淌的感觉,这种节奏起伏与线条走向,也逗引出观者生命律动的自由感。

线条的特性是书法艺术的基础,『篆引』则是篆书线条的运行方式。书法线条的流动性与结字的动态感,体现出来的是书法的节奏,它忠实记录了书法家内在的心灵律动,是书法家的心迹。姜夔曾说:『余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。』[16]能在静止的点画形迹中看到振动的节奏感,变静为动,感受到节奏,想象出当时书写时的情态,静止点画形迹的节奏与观者心理节奏合拍,从而使书写时的节奏在欣赏者的心里被唤起了。

西周金文中线条的节奏感,不仅体现在书写泥范时毛笔提按的笔触,也体现在青铜溶液在陶范中灌注时的流动,还体现在经过历史斑驳锈蚀后的线条『不光而毛』。当后代书家在模仿这种微妙的节奏感时,往往用『涩』的笔法来表现。书写迟涩顿挫的线条,实际是通过对艰辛与困难的笔触体验,来显示主体意志的强大,从而获得更深一层的自我肯定,这也是后代书家在对金文进行临摹时,容易获得圆浑遒厚审美体验的原因。

青铜器无论从造型结构还是范铸线条上,都让人感受到一种圆浑遒厚的美学意味,这不仅与器物的造型技术有关,也体现了周人审美意识中的尚圆精神。西周金文线条在甲骨文锋利瘦硬的直线形线条之外别开一格,屈曲圆转,结体以圆造型,章法讲究寓多样于统一,更加注重整体的协调一致,浑然一体,表现出圆浑苍茫的特点。这种尚圆的审美意识所唤起的是浑厚与阳刚之美,充满着一种撼人心神的力量和气度,显示出一种『力』之美。

『笔力』是书法艺术美的基本标准和基本属性之一,也是历代书法家孜孜追求的目标。从蔡邕的『藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽』,到《笔阵图》的『善笔力者多骨,不善笔力者多肉』,从唐太宗的『及得其骨力,形势自生』,到沈宗骞的『笔力能扛鼎,言气之沉着』,书家对力的关注从未消减。清代蒋和《书法正宗》这样解释力:『字无一笔可以不用力,无一法可以不用力。即牵丝使转亦皆有力。力注笔尖而以和平出之。如善舞竿者,神注竿头;善用枪者,力在枪尖也。』[17]从书法创作的角度看,『力』似乎无法撇开物理概念,因为笔迹本身需要通过控制笔毫的运动变化而生成。但是,从蒋和的描述来看,写书法时,力注笔尖,气贯十指,集中于线条之中,这个过程更应该是一种心理的力量,使转运笔与力量调度,都需要心理全程参与指导和控制,力注笔尖,和平出之,方能进退有度,善舞竿者,神注竿头,才得势满气足。这个过程更应该是一种审美之力、心理之力。它发端于人的心灵的审美体验,落实于笔墨挥运的物质形态。因此,书法的力,不是体力,而是心力,执笔时用死力、蛮力,并不能写出笔力。要能把心理的力,汇聚于笔端,显现于笔迹,就是这个道理。

书法家在创作的时候尤其重视『力』,这是因为,力不仅仅展示了运动的过程,更象征了生命的活力。我们常常用『筋』『骨』『劲』『势』等概念来辅助阐释力的丰富内涵,墨涂的痕迹便与健壮、活泼、行进、飞动等生机勃勃的生命形象紧密联系在一起了。可以说,书法的最终目标,就是凭借书家内心的精神,借着柔软的毛笔和洇染的纸的作用,去把握和呈现活泼的自然与生命。从根本意义上看,书家创作应具有一种视万物为生命的世界观,去展示自然生命的动态,将静止的笔墨线条幻化为千变万化的动态节奏。惟其如此,书法的线条具有了力,就具有生命的节律,似乎有感情,有意念,有呼吸,成为活生生的人的精神的迹化。

从书法家对于金文线条中美的意涵的挖掘中,非常重要的一点,就是要挖掘出在毛笔的书写、青铜的铭铸、熔液的流淌、锈蚀和斑驳中所综合形成的金文线条中节奏美、流动美、遒厚感和力量美,所有这些,都彰显出书法中的一种生命精神。可以说,从生命和精神的生生不息的运动中,从充满生机和活力的线条的流走中,去寻找和体现美的理想,是中国书法美学中最重要的思想之一。这一点,在后代对金文线条艺术内涵的审美接受中得到充分说明。只不过,由于不同时代的思想文化背景、学术风气和审美趣味的差异,金文的这种美能否得到后代的同频共振和响应则因时而异。从金文在后代的审美回响来看,宋清两代金石学则发挥了不同的作用,对书法史发展也产生了不同影响。

审美接受:宋、清金石学的不同视野

在纸张发明使用之前,中国古代的文字记载主要依赖甲骨、金石、竹木简牍。但竹木简牍使用到南北朝末期已基本全废;而使用甲骨也仅限于殷商、西周时期,只有使用金石,自三代以来绵延不绝,其用特著,其寿特永,所以欲探究三代之史莫如金,欲探究秦汉以后之史莫如石。自汉代以来,历代学者在古代金石器物时代鉴定、铭刻文字内容考释等方面多有所發现,并以此作为证经补史之助,逐渐演进成为一独立专门的学问—金石学。

金石学肇始于汉,魏晋至唐逐渐演进,到两宋臻于极盛而中衰于元明,而到清代时又高潮复起,遂成显学,有迈宋之绩。这就是金石学史发展的大概。在两宋时,金石出土日多,士大夫如刘敞、欧阳修之辈,筚路蓝缕,倡导金石学,也即阮元所谓『阅三四千年而道大显矣』。元明两代,在宋代极盛之后,难乎为继,固然由于风尚不重实学,亦因为金石器物少有发现,金石著作大抵罕有新识,叠床架屋而已。入清以后,海内渐定,治朴学者众,金石学亦开始勃兴,而三代遗物也应世而出,出土金石数量非往昔可比。容媛《金石书录目》收现存金石著述自宋代至乾隆以前七百余年间仅有六十七种,而乾隆以后的金石著作多达九百零六种。可以说,在中国金石学史上,宋清二代双峰屹立,宋代有开创之功,清代有集大成之果。金石研究与书法审美观念的发展关系十分密切,那么,这两个重要时代的金石研究对当时书法的发展究竟产生了什么不同的影响呢?

宋、清两代不同的篆书取向

从政治上看,从宋初开始,统治阶层开始考虑修缮与完备礼制,他们不仅向民间征集古器物,同时还鼓励士大夫与百姓崇古考古,『好事者复争寻求,不较重价,一器有值千缗者。』[18]可以说,宋代金石学的产生在一定程度上是知识阶层大力促成的。从学术上看,宋代知识阶层在学术研究上重义理与发挥,高扬理性精神与主体意识,所以疑古惑经思潮兴盛,由疑经进而带来疑史,使得金石考据在史学考证中发挥重要的作用。从考古情况上看,较之汉唐时代,宋代出土古鼎彝器相对较多,这也给考古证史研究提供了依据。

宋代的金石学为清代金石学的繁盛提供了思想基础,开启了清代金石学的先河。金石学研究大家欧阳修《集古录》『集录金石,于古初无,盖自欧阳文忠公始』,[19]赵明诚《金石录》则是集金石大成之作,『考订精详,品骘严正,往往于残碑断简之中,指摘其生平隐慝,足以诛奸腴于既往,垂炯戒于将来,不特金石之董狐,实文苑《春秋》』。其后在金文著述中杰出者有刘敞《先秦古器记》、吕大临《考古图》、王黼《宣和博古图》等,这些金石学著作为清代金文研究奠定了基础,对文字学的研究丰富了碑学的内容。王国维曾说:『凡传世古礼器之名,皆宋人所定也。』[20]清代钱坫《十六长乐堂古器款识》、阮元《积古斋钟鼎彝器款识》、曹载奎《怀米山房吉金图》、吴荣光《筠清馆金文》、刘喜海《长安获古编》等吉金文献的撰写,无不得益于宋代。但是,在篆书的取法上,宋代擅长篆书者如徐铉、郭忠恕、李建中、王著、郑宝文、释梦英、王文秉等人,大多以李斯、李阳冰为宗,如徐铉忠实地继承了二李笔法,释梦英与郭忠恕则『皆宗李阳冰』。

清代金石学家则往往以古代钟鼎彝器中的金文为师,重视金文中的古拙苍浑、坚实厚重的美学特征,为书写实践带来了新的表现手法。可以说,清代金石学家在宋人的基础上有了更为开阔的视野和更广泛的尝试。在清代金石学研究中,学者与书法家的身份往往重叠,他们在书写金文大篆和北碑的过程中追求阳刚之美。邓石如从三代鼎彝、石鼓刻石、碑额瓦当中汲取营养,以隶笔写篆,绵密雄强;赵之谦师从邓石如,他将造像题记与摩崖刻经的笔法融入篆书,刚中带柔,笔法丰富;杨沂孙、吴大澂则将商周金文融入小篆书写,朴茂匀整,气势过人。总之,清代金石学家的笔墨实践,是对千年帖学走向糜弱的反拨和矫正,他们高举碑学运动的大旗,为清代书风开辟出一条雄劲朴茂的新风向。

『为善之坚,坚于金石』—宋人对于金石的人格投射

赵明诚《金石录序》:『余之致力于斯,可谓勤且久矣,非特区区为玩好之具而已也。』[22]『足吾所好,玩而老焉』,正是宋代书家对待书法的普遍态度。而对待金石『不为玩好』的态度,与宋代书论中所提倡的『学书消日』『学书求乐』拉开了距离。金石书法的研究本可以参与到时代书法审美建构中,为何会出现宋人对于金石的独特态度呢?赵明诚在《金石录自序》中谈及研究金石的宗旨:『是正讹谬,去职褒贬,上足以合圣人之道,下足以订史氏之失者。』可以看出,宋代金石学家在面对金石考订的时候,用『合圣人之道』的标准来严格要求,就不能不『终日乾乾,夕惕若厉』了。这种严谨理性的态度,正合乎宋人治学的理性精神。

受宋代理学精神的影响,宋代书家在金石研究的态度上,折射出强烈的儒家道德人格意识。欧阳修在《集古录跋尾》卷十《唐人书杨公史传记》中说:『然则金石果能传不朽邪?杨公之所以不朽者,果待金石之传邪?凡物有形必有终敝,自古圣贤之传也,非皆托于物,固能无穷也。乃知为善之坚,坚于金石也。』[23]赵明诚也有类似表述:『自三代以来,圣贤遗迹,著于金石者多矣!盖其风雨侵蚀,与夫樵夫牧童毁伤沦弃之余,幸而存者,止此尔。是金石之固,犹不足恃然。则所谓二千卷者,终归于磨灭;而余之是书,有时而或传也。』[24]他们用金石的坚固特性,来象征儒家道德观中的『善』这一概念,以投射人格的坚贞。他们将无形的儒家道德人格理想,融入有形的千万年不朽的金石鼎彝,使得无形的观念获得了视觉的形态,并与存于士大夫胸中的浩然之气相契合,使得这种理想与信念,不为历史风霜所湮灭。在宋代『德成而上,艺成而下』的儒学观念中,道德的高低常与艺术价值等量而观,书法与道德人格、学养胸襟的挖掘成为书论研究的重点。换句话说,若是不能了解金石鼎彝中的美中之善,即不能欣赏其艺术中的善中之美。宋代金石学家正是试图用金石鼎彝文字来阐扬儒学的理学精神,这就是金石学研究的旨归所在。

『篆分遗意』—清代金石学基础上的书法审美观念

与宋代研究金石以补经证史的目的不完全相同,清代金石学家将研究目光同时放在金文或篆书自身的美学价值上。他们在帖学柔美妍媚的风格之外,发掘了以雄强、厚重见称的碑派书风,体现在技法上,被称为『篆分遗意』:『大凡六朝相传笔法,起处皆无尖峰,亦无驻痕,收处无缺笔,亦无挫锋,此所谓不失篆分遗意。虞、褚、陆、李、徐、颜、柳、范、杨,字势百变,而此法无改。』[25]在这里包世臣并未直接描述篆隶的审美形态,而是以唐代诸家上溯至六朝所一致遵循的用笔法则,来间接明确篆隶所用笔法的核心内涵。

由此,包括金文在内的篆书的美学价值在更多的清代金石学家笔下得到了肯定。他们充分肯定钟鼎文所具有的『古』的美学特征,并演绎出其内在的美学意蕴:『吉金古泽,乃数千年所结。』[26]『观其篆法,苍秀古劲,深得周秦遗意。』[27]他们对吉金文字中蕴含的美再三致敬:『吉金各国自有书,以王朝书为佳。吉金唯楚书气胜于法。』[28]而金文线条中所蕴含的力度与气势也被他们落实于实践之中:『篆书有三要:一曰圆,二曰瘦,三曰参差。圆乃劲,瘦乃腴,参差乃整齐。』

正因如此,清代金石学家和书法家常将篆隶作为取法的对象。傅山认为:『楷书不自篆隶八分来,即奴态不足观矣。』[30]王澍也说:『作书不可不通篆隶,今人作书别字满纸,只缘未理其本,随俗乱写耳。』[31]他认为,篆书因其书体为本,因此学书必须从篆书入手,而金文篆书也是其他书体的本源:『知篆隶则楷法能工。』[32]『草书欲化去横画,而体取圆,本于篆也。』[33]『书法篆为正,隶楷则通矣。』[34] 可见,清人学书,往往溯源到先秦篆籀,这就极大地突破了清以前书家以魏晋为取法对象的局囿。

在清代碑学的影响下,他们不仅关注到金文『古』『气』『势』等美学价值,还对金文的分间布局等具体审美形态给予高度赞扬。康有为说:『钟鼎亦有扁有长,有肥有瘦,章法有疏落,有茂密。』[35] 『钟鼎及籀字,皆在方长之间,形体或正或斜,奇古生动,章法亦错落,若星辰丽天,皆有奇致。』[36]他认为,钟鼎文在结体、意态和章法上都具有古意和特色,极尽自然物象之状态,有着奇妙的情致和意境。李瑞清也认为:『鼎彝最贵分行布白,左右牝牡相得之致。』[37]

此外,在金石学的影响下,清代画家还将书法的用笔技巧、金石篆刻中的审美理念引入绘画,形成了金石画派。金石画派的画家往往是把对吉金文字和北碑书法篆刻的学习融入绘画创作,这使得金石画派的艺术风格脱离工笔精描细写的特征,追求雄强朴茂、浑厚苍劲、气势阔大的美学趣味,因而具有浓厚的金石意味。如前所述,在殷商西周早期,吉金文字是脱胎于早期的族徽和象形文字,并在后来朝着『书写』(即书法)与『描画』(即绘画)兩个方向发展。有意思的是,经过了两千多年的发展,在清代金石学家、书法家和画家的审美追求和技法实践中,再一次实现了书法与绘画、写与画的统一,这不能不说是艺术史演进中的殊途同归了。