基于Andersen行为模型的农村老年人日间照料中心养老意愿及影响因素分析

冉甜甜,吴 爽,2

(1.华北理工大学经济管理学院,河北 唐山 063210;2.华北理工大学卫生健康政策与管理研究中心,河北 唐山 063210)

《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中提出,开展居家社区养老服务工程,引导日间照料中心等养老服务机构依托社区综合服务设施和社区公共服务综合信息平台,为老年人提供精准化个性化专业化服务。《国家“十四五”规划纲要》提出,完善社区居家养老服务网络,对推进日间照料中心等居家社区养老服务设施建设作出部署。日间照料中心作为社区居家养老模式下重要的养老设施,可以补齐机构养老的短板,让老年人可以继续生活在自己熟悉的环境中,保留老年人自身的生活归属感和稳定的社交网络,符合老年人的心理需求,同时老年人能够有人照料,减轻子女的照料负担,与他们的经济能力相适应,成为家庭养老强有力的支撑与补充。然而大力推动日间照料中心发展时,很多农村地区却出现了场所设施设备闲置、照料中心老人寥寥无几的状况,与此同时根据第七次人口普查结果[1],我国60岁及以上人口为2.64亿人、占18.70%,其中农村60岁及以上、65岁及以上老年人口占农村总人口的比重分别为23.81%、17.72%,比城镇60岁及以上、65岁及以上老年人口占城镇总人口的比重分别高出7.99个百分点、6.61个百分点[2]。农村的老龄化水平明显高于城镇,在此背景下,研究农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素对推动日间照料中心的发展具有重大意义。目前对日间照料中心的研究方法比较单一,缺乏理论模型支持,并且调查对象多以城市老年人为主,对农村老年人群体关注较少,本研究基于改进后的安德森模型分析农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素,为科学应对农村老龄化问题提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本文以天津市宁河区为调查地点,于2022年9~11月,在宁河区丰台镇、板桥镇、苗庄镇、俵口镇等13个镇进行调研,每镇内抽取1~2个村,再从各村抽取20~30名60岁以上的老年人作为调查对象,统一培训调查员,按照知情同意的原则,在征求调查对象的同意后,村委会的协助下,现场调查及填写问卷。发放问卷520份,共回收问卷490份,有效问卷490份,有效回收率94.23%。

1.2 理论框架

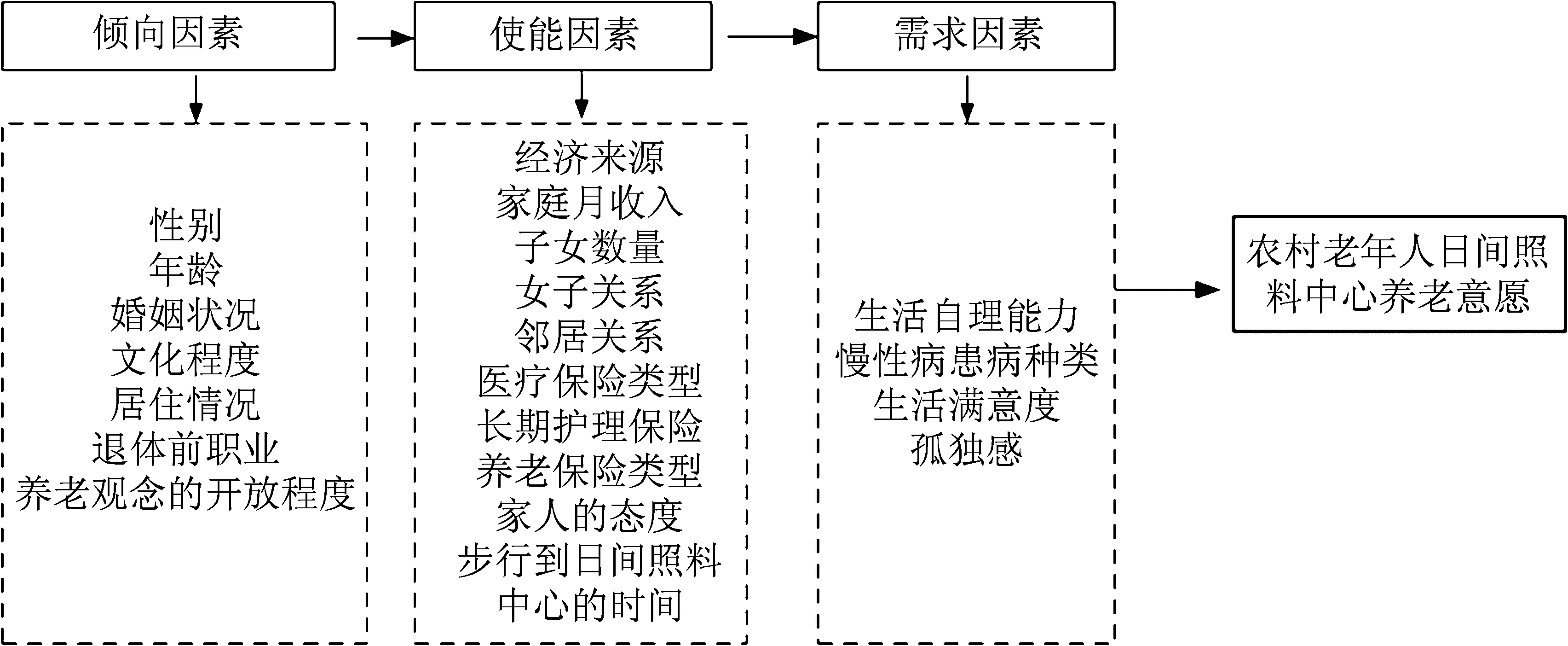

1.2.1 安德森行为模型

为更深层次地归纳、挖掘影响农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素,本研究以ANDERSEN等[3]提出卫生服务利用模型—Andersen 行为模型为理论基础,国内学者已有少量关于养老意愿方面的研究使用了该模型,适用效果良好,参考以往研究成果[4,5],将可能影响老年人日间照料中心养老意愿的各类因素作为自变量。根据模型的理论分析框架,将自变量按照三类因素进行划分,具体为:倾向因素,包括人口学特征、社会结构和养老观念,性别、年龄、婚姻状况、文化程度、居住情况、退休前职业、养老观念的开放程度;使能因素,包括经济来源、家庭月收入、子女数量、子女关系、邻居关系、医疗保险类型、长期护理保险、养老保险类型、家人的态度、步行到日间照料中心的时间;需求因素,包括生活自理能力、慢性病患病种类、生活满意度、孤独感(见图1)。

图1 农村老年人日间照料中心养老意愿影响因素模型

1.3 统计学方法

将收集的问卷整理后,Excel 建立数据库,如实录入数据库中,利用 SPSS 26.0 统计软件进行数据的描述性分析,利用卡方检验进行单因素分析采用二元 Logistic 回归模型进行多因素分析,以P<0.05 为差异有统计学意义;正式调查前对60名老年人进行预调查,预调查完成2周后再次测试,保证问卷具有较好重测信度;问卷在参考国内外相关研究基础上,经过专家评估、论证、修改后形成,5名专家评定后内容效度CVI>0.90,表示问卷内容效度较好。

2 结果

2.1 研究对象基本情况

调查的490名农村老年人中,男性232名(47.35%)、女性258名(52.65%);60~69岁、70岁以上年龄组分别有170名(34.7%)、320名(65.3%);婚姻状况中335名(68.37%)老年人有配偶;有子女的老年人457名(93.27%);文化程度为小学及以下者377人(76.94%);387人(78.98%)的老年人是农民,经济来源为劳动收入及储蓄的老年人242人(49.39%),老年人患慢病比例高达308人(62.86%);愿意日间照料中心养老的老年人270人(55%),不愿意日间照料中心养老的老年人220人(45%)。

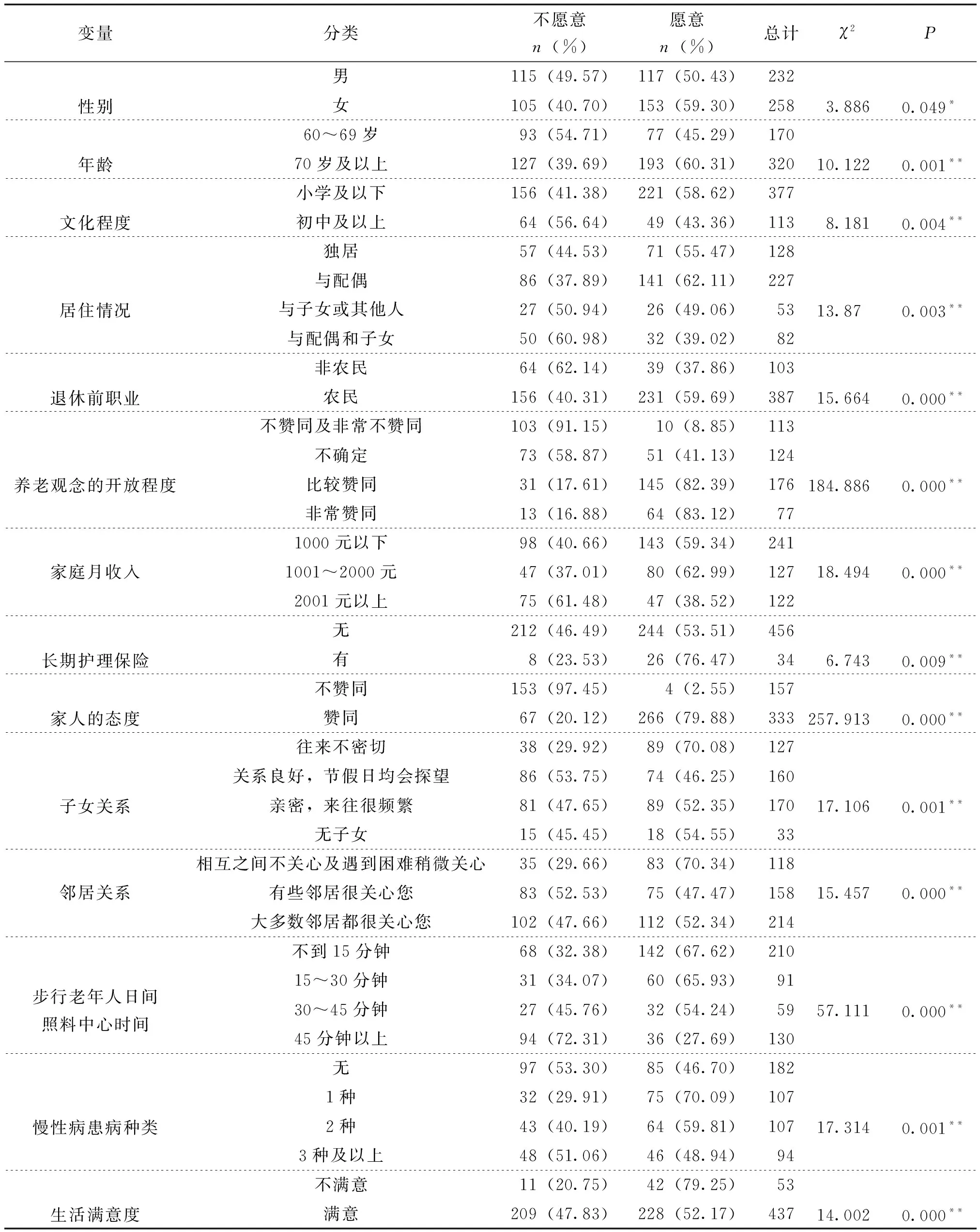

2.2 农村老年人日间照料中心养老意愿单因素分析

按照不同的老年人日间照料中心养老意愿将对象分为两组,采用卡方检验比较组间差异。结果显示,不同性别、年龄、文化程度、居住情况、退休前职业、养老观念的开放程度、家庭月收入、长期护理保险、家人的态度、子女关系、邻居关系、步行到日间照料中心的时间、慢性病患病种类和生活满意度在老年人日间照料中心养老意愿上差异有统计学意义(P<0.05),在婚姻状况(P值=0.291)、经济来源(P值=0.413)、医疗保险类型(P值=0.751)、养老保险类型(P值=0.411)、子女数量(个)(P值=0.108)、生活自理能力(P值=0.363)、孤独感(P值=0.128)上差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 农村老年人日间照料中心养老意愿的单因素分析

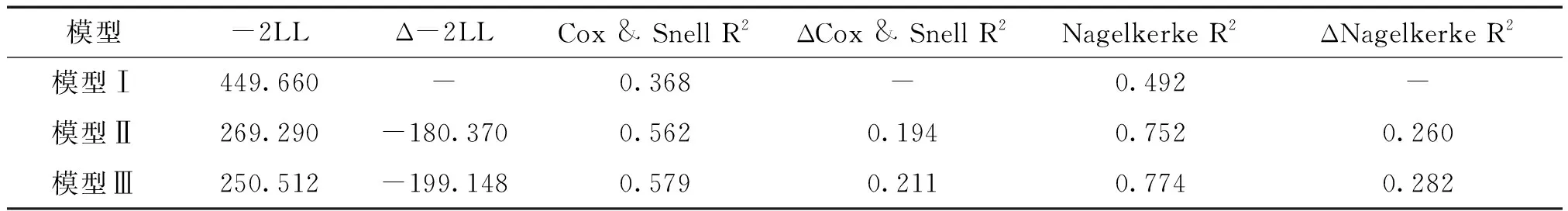

2.3 各模型预测概率及拟合优度分析

Hosmer-Lemeshow检验结果显示,模型Ⅰ、模型Ⅱ、模型Ⅲ的Cox &Snell R2值分别为0.368、0.562、0.579逐渐接近于1;Nagelkerke R2值分别是0.492、0.752、0.774逐渐接近于1;-2LL分别为449.66、269.29、250.512逐渐变小,说明回归模型的拟合优度逐渐提高,对农村老年人日间照料中心养老意愿的解释能力在逐渐增强,表明整个模型可信度较高。在模型Ⅰ基础上加入使能因素后,Nagelkerke R2上升增幅较高,在模型Ⅱ基础上加入需求因素后,解释上升增幅较小。由此可见,使能因素对本研究影响最大,其中,模型Ⅲ对的拟合优度最好,模型Ⅲ的Nagelkerke R2>0.600,解释度>60%,表明模型Ⅲ纳入的变量对于农村老年人日间照料中心养老意愿的预测能力和解释度最高(见表2)。因此,本研究采用模型Ⅲ进行农村老年人日间照料中心养老意愿影响因素的回归分析。

表2 农村老年人日间照料中心养老意愿影响因素各模型的预测概率及拟合优度情况

2.4 农村老年人日间照料中心养老意愿的多因素分析

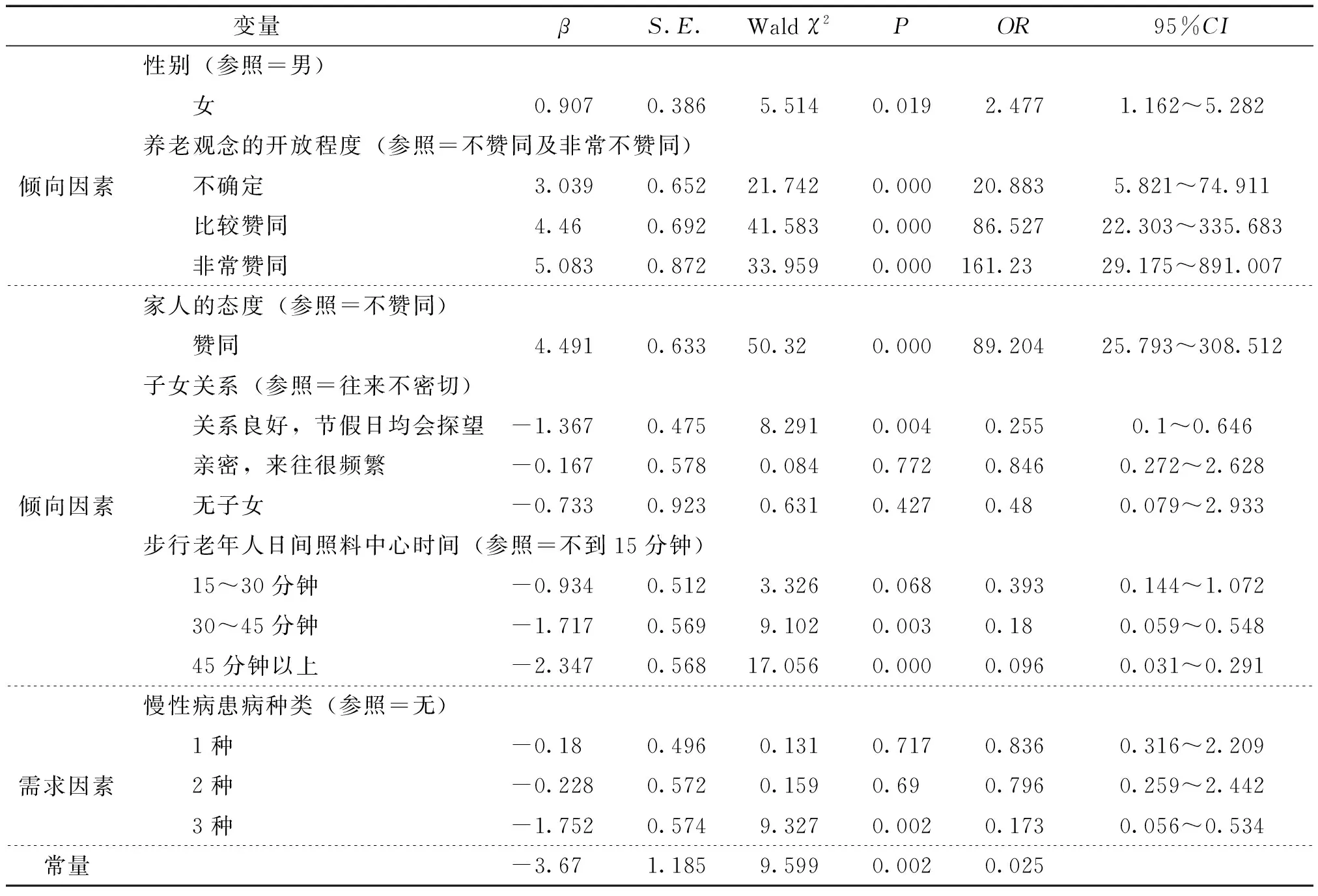

本研究以安德森行为模型理论为分析框架,探讨农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素,以农村老年人日间照料中心养老意愿作为因变量(愿意=1,不愿意=0),将单因素分析中有意义的倾向因素、使能因素、需求因素所包含的变量筛选出来(P<0.05)作为模型自变量纳入模型Ⅲ,对单因素分析中具有统计学意义的14个自变量进行多重共线性诊断,方差膨胀因子(VIF)均<10(VIFmin=1.063,VIFmax=1.863),表明14个自变量与因变量之间不存在多重共线性,即可全部纳入二元 logistic 回归分析。结果显示,性别、养老观念的开放程度、家人的态度、子女关系、步行到老年人日间照料中心时间、慢性病患病种数是农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素(P<0.05),见表3。

表3 农村老年人日间照料中心养老意愿的Logistic回归结果

3 讨论

3.1 农村老年人日间照料中心养老意愿一般

天津市宁河区农村普遍文化程度较低,农村老年人日间照料中心养老受多重因素的影响,其中使能因素的影响最大。样本中,有270位农村老年人表示愿意日间照料中心养老,占55.1%,而其余220位(44.9%)表示不愿意日间照料中心养老,低于2022年西北农村老人市场化居家养老服务的意愿调查情况(74.49%)[6],究其原因,一方面由于天津市近年来提出一系列加快养老服务发展进程的条例,通过政策引导以及资金支持,大力扶植日间照料中心发展取得初步成效;另一方面,说明农村老年人受传统养老观念影响较深,在中国传统文化里孝道文化和“养儿防老”的传统观念相辅相成,在传统观念的影响下,大多数老年人更倾向于宅在家里,子孙绕膝、尽享天伦,所以对日间照料中心养老意愿一般。

3.2 农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素

3.2.1 倾向因素

性别(OR=2.477,P=0.019)是影响农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素,女性老年人对日间照料养老意愿是男性的2.477倍;这与国外学者研究结果一致[7],与唐艺艺、支梦佳[8,9]的研究一致,女性情感细腻,更善于沟通,更倾向于在日间照料中心寻求帮助和支持。

养老观念的开放程度中越赞同日间照料中心养老的意愿越强烈,与周雪阳[10]的研究结果类似,老年人的养老观念越开放,老年人自我感觉状态良好、乐观豁达,越能认同养老应该借助家庭以外的力量的说法,接受由子女以外的照护人员照护,更愿意尝试新型养老模式,对日间照料中心的认知度和接受度较高。

3.2.2 使能因素

家人的态度(OR=89.204,P<0.05)是影响农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素,家人赞同日间照料中心养老的老年人是家人不赞同的89.204倍,这与王娴、孙鹃娟[11,12]研究一致,这可能是因为农村子女多外出打工,没有时间和精力照顾父母,其对老年人使用日间照料服务的理解和支持度增加;同时在中国特定的文化背景下,老年人选择养老方式,往往并不是个人全权决定,而是照护与被照护人共同决定,甚至很多时候是由主要照护人决定[13]。

与子女的关系是影响农村老年人日间照料中心养老意愿的影响因素,关系良好,节假日均会探望的老年人日间照料中心养老意愿低于与子女往来不密切的老年人(OR=0.255,P<0.05)这与张钰颖、郑娟[14,15]研究一致,分析原因可能是农村老年人深受“养儿防老”等传统观念影响,对日间照料中心带有抵触情绪,同时与子女关系越融洽、情感越亲密的老年人,获得的家庭的生活照料、精神陪伴更充足,自然不需要寻求社会服务。

步行到日间照料中心的时间在30~45分钟和45分钟以上的老年人比步行时间在15~30分钟的老年人日间照料中心养老意愿更低,分析原因,农村老年人步行时间长,离开熟悉的居住环境,加之老年人对日间照料中心养老服务的运作流程缺乏清晰的认识,日间照料中心政策宣传力度也不够,使得老年人意愿下降。

3.2.3 需求因素

患有3种及以上慢性病的老年人低于没有慢性病的老年人日间照料中心意愿(OR=0.173,P<0.05),这与杨光媚[16]研究结果相似,农村老年人多病共患,受到一定的疾病或功能障碍困扰,日间照料中心对于疾病照护、康复训练等方面缺乏专业的服务保障,为老年人提供的医疗、康复、护理等规范化和专业化的服务,不能完全顾及到具有较大照护需要的老年人,日间照料中心无法满足这类老年人的需求。

4 建议

4.1 积极转变传统养老观念,加强日间照料中心宣传

调查发现,仍有相当一部分老年人对日间照料中心养老知晓率低、认知度低。老年人日间照料中心作为一种新型的社区居家养老方式,在提升日间照料中心居家养老服务能力的同时,政府应引导人们转变传统的养老观念,加大养老文化宣传力度,将“尊老、敬老、养老、助老、爱老”宣传列入乡镇新时代文明实践活动工作中;通过各村微信群、大喇叭小广播等信息媒体,定期推送日间照料中心养老政策与内涵,扩大日间照料中心在老年人及子女等家属中的知晓率和认可度;从子女方面入手,鼓励老年人享受幸福的老年生活,通过对子女其进行动员,逐渐形成多样化的尊老、敬老、爱老的社会风气,改变固有的“养儿防老”观念,让广大农村老年人及其家人认可社会化养老、市场化养老和专业化养老。

4.2 扩大日间照料中心覆盖面,服务辐射到更大范围的老年群体

扩大日间照料中心覆盖面,增强老年人日间照料中心养老服务的可及性。《天津市促进养老服务发展三年行动方案(2019~2021年)》指出,到2021年,提升健康养老服务保障水平,老年人日间照料服务中心增加300个,97%的老年人享受优质便捷居家养老服务目标,这一政策是引导各区扩大老年人日间照料中心的覆盖面、推广日间照料中心养老模式的重要举措。在实施过程中,老年人日间照料中心的地理位置规划需要被老年人所感知,老年人步行到日间照料中心时间缩短,使老年人有获得感;与此同时,日间照料中心养老服务的设置需要在有限资源下统筹协调,对于地理位置毗邻的村庄可以联合开展配餐服务,优化各村之间的资源配置,避免由单个村庄提供的资源浪费、成本过高、老年人参与度不高等问题,切实满足老年人的实际需求。

4.3 拓展医疗护理服务范围,满足老年人多样化养老服务需求

可建立护理等级分类制度,拓展服务范围,日间照料中心在引入医疗护理专业人员的基础上提供治疗、护理及康复相关的咨询及指导服务,逐渐开展专业慢性病管理,在保证老年人活动安全的前提下,对本村失能、半失能老年人,提供日间照料服务,减轻其家庭或照料者负担;为老年人提供预约、就诊的“一站式”服务,开展健康教育、医疗卫生知识普及等服务;与日间照料中心有合作的医保定点医疗机构,可设立“老年人就诊服务处”,为老年人提供专门的双向绿色就诊通道,保证日间照料中心能够将存在医疗服务需求的老年人及时转移到专业的医疗机构当中,从而为老年人提供医疗、康复、护理等规范化和专业化的服务。

4.4 完善长期护理保险制度,提升家庭疾病风险抵御能力

长期照护险主要是为被保险人在丧失日常生活能力、年老患病或身故时主要提供护理保障和经济支持。因此扩大长期护理保险在农村地区的覆盖率,提高在养老方面的投入力度,有利于农村地区的经济负担缓解,在最大限度内实现“老有所养”。在对长期照护保险制度的实践经验进行总结与归纳的前提下,进一步拓宽筹资渠道,精准衡量与评估基本护理服务和资金需求,在此基础上推动长期照护保险覆盖面扩大到全体农村居民;同时重视发挥社会资本的作用,在原有基础上进一步拓宽筹资途径,从而维持长期护理保险制度的稳定运行与发展,提升家庭疾病风险抵御能力。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析