父母失败观与儿童能力实体观的关系:一项基于响应面分析的纵向研究 *

刘春晖 张俊怡 刘思佳,2 郭筱琳 罗 良,3

(1 北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心,北京 100875) (2 安阳师范学院心理健康教育与咨询中心,安阳 455000) (3 北京师范大学发展心理研究院,北京 100875)

1 引言

能力观(mindset)是对自身能力本质所持有的信念(Dweck & Leggett, 1988),与目标设定、目标操作等调节过程密切相关(Burnette et al., 2013;Howell & Buro, 2009)。能力观分为增长观和实体观,持能力增长观的个体认为能力是可塑的,会随着后天的学习和经历不断变化,可以通过努力改变;能力实体观的个体则认为能力是与生俱来的,不会随着后天学习和努力发生变化(Dweck,2006)。能力实体观会导致学生焦虑水平增加、心理韧性变差等不良发展结果(Gunderson et al., 2018;Yeager & Dweck, 2012),也会损害学业表现(Costa &Faria, 2018)。

通过阅读文本或观看视频等干预措施能够有效教授被试能力增长观(Aronson et al., 2002),故推测父母能够将自己的能力观传递给儿童。然而,根据能力观社会化模型(见图1),这一推测并不成立,直接影响儿童能力观的不是父母能力观,而是父母激励儿童理论所激活的个人或过程取向行为,这些行为更加直观地引导儿童在学习中关注能力或过程,从而影响其能力观(Haimovitz &Dweck, 2017)。

图1 能力观社会化模型

父母失败观作为一种动机信念,影响其激励儿童的理论,指导父母面对儿童失败的行为反应,是影响儿童能力实体观的重要因素(Haimovitz &Dweck, 2016)。失败观分为积极失败观和消极失败观,积极失败观将失败视为能够促进学习和成长的积极体验,而消极失败观则将失败视为阻碍学习和生产力的消极体验(Sim & Wong, 2010)。四、五年级儿童对父母失败观的感知会预测其能力观,感知到父母消极失败观的儿童更可能认为智力是固定的,即持有能力实体观(Haimovitz &Dweck, 2016)。

由于父亲和母亲是两个密切联系而又相互独立的个体,各自具有特定社会性别角色并在家庭教育中承担不同任务,故其信念可能存在差异性和一致性(Carlsson et al., 2013; Zvara et al., 2013)。一方面,父母在教养观念上的差异会体现在教养行为中(Egeren & Hawkins, 2004; Jiang et al., 2019)。当父母失败观存在差异时,他们会表现出不同教养行为,这种差异可能影响儿童的信念和行为。类似研究发现,在父母双方养育效能存在差异的家庭中,儿童更易出现行为问题(杨少萌 等, 2021)。另一方面,父母双方的信念与行为也存在一致性,父母对社会价值和习俗的信念的相似性越高,越有助于这些信念的代际传递(Roest et al.,2006)。已有研究仅笼统地将父母失败观作为一个整体,并未深入考察两者的一致性和差异性对儿童能力观的影响。因此,本研究拟重点考察父母失败观的一致性和差异性在塑造儿童能力实体观过程中的独特作用。

相较于西欧,东亚文化更注重培养儿童在失败后继续努力和坚持不懈(Li, 2005; Ng et al., 2007),而PISA2018(Program for International Student Assessment, PISA)结果显示,亚洲国家(地区)学生普遍表现出更多的失败恐惧(贾瑜, 2020)。已有关于父母失败观对儿童能力实体观作用的研究大都是在西方文化下开展的,同样的作用模式在我国是否仍然成立尚需检验。此外,能力观的塑造需要时间。只有在满足规定时长且接受全部核心干预课程及六个月后的干预强化课程后,干预措施才会促进学生的能力增长观(Porter et al., 2020)。小学低年级儿童尚未形成稳定的能力观,关于能力的时间和情境稳定性的信念在7 至9 岁发展明显(Kinlaw & Kurtz-Costes, 2003),9 岁及以上儿童开始能够理解努力和能力并意识到两者差异(Barger et al., 2022; Nicholls, 1978)。鉴于目前仅有一项追踪研究考察了感知到的父母失败观和大学生能力实体观的关系(Tao et al., 2022),有必要在我国小学高年级儿童中开展纵向研究。

综上所述,本研究通过对我国小学高年级儿童及其父母进行三次间隔为6 个月的纵向调查,考察父母失败观的一致性和差异性与儿童能力实体观的关系。

2 研究方法

2.1 被试

本研究被试来自国内大规模追踪项目“儿童学业与心理发展研究”(Child Academic and Psychological Development Study, CAPS)。基于研究目的,选取五年级上学期(T1)、五年级下学期(T2)和六年级上学期(T3)三个时间点的儿童能力实体观及家庭基本信息(即儿童年龄、性别、是否独生、是否留守、是否进城务工随迁;父母年龄、受教育水平和家庭年可支配收入)数据,T1 父母失败观数据。T1 收集儿童4032 名、父亲3862 名、母亲3923 名,T2 儿童3994 名,T3 儿童3988 名,儿童保留率分别为99.06%和98.91%,三次调查共收集4313 个家庭,均来自河北省保定市。根据三条标准进行筛选:(1)删除儿童在三次调查中两次及以上作答缺失率超过1/3 的家庭(300 个);(2)删除父亲在T1 作答缺失率超过1/3 的家庭(251 个);(3) 删除母亲在T1 作答缺失率超过1/3 的家庭(82 个)。最终有效家庭为3680 个,儿童、父亲和母亲各3680 名,T1 儿童平均年龄为10.14±0.38岁,男生占51.80%,独生子女占22.90%,留守儿童占2.10%,进城务工随迁子女占4.50%;父亲平均年龄为37.82±4.29 岁,母亲平均年龄为36.98±4.40 岁。经独立样本t检验,删除或流失被试与最终有效被试在各主要变量上均不存在显著差异(ps>0.05),被试不存在结构化缺失。

2.2 研究工具

2.2.1 父母失败观

当加载到3%rad(38.19 mm)循环时,在位移较大时,角钢微微被掀起。当加载到4%rad(50.92 mm)循环期间,接近位移极值时,角钢被拉起但角钢和梁翼缘为见明显变形。

采用Haimovitz 和Dweck(2016)编制的失败观量表,由父亲和母亲分别报告,包括6 道题目,分为积极失败观和消极失败观两个维度,例题分别为:“失败可以产生积极的影响,应该好好利用”;“失败会产生消极的影响,应该尽量避免”。采用Likert 6 点计分,从1 分(非常不同意)至6 分(非常同意)。与以往研究一致(Haimovitz & Dweck,2016),本研究将积极失败观维度的3 个题目的得分反向计分后,计算失败观量表全部6 个题目得分的平均分,并将其作为父母失败观得分,得分越高表示越倾向消极失败观。本研究中在T1 测量了父亲和母亲的失败观,Cronbach’s α 系数分别是0.60 和0.63,仍可接受(Cronbach, 1951)。验证性因素分析结果显示该量表结构效度良好(父亲: χ2=44.06,df=6, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.04,SRMR=0.02; 母亲: χ2=44.05,df=6, CFI=0.99,TLI=0.99, RMSEA=0.04, SRMR=0.02)。

2.2.2 儿童能力实体观

采用Dweck(2000) 编制、Chen 和Wong(2014)修订的中文版能力观量表,由儿童报告,包括4 道题目,如“人们的能力是不太能改变的东西”。采用Likert 5 点计分,从1 分(非常不同意)至5 分(非常同意)。所有题目得分的平均分作为儿童能力实体观得分,得分越高表示越倾向能力实体观。本研究中,该量表在T1、T2、T3 的Cronbach’s α 系数分别是0.70、0.75、0.75。

2.3 研究程序

心理学专业研究生担任主试,获得监护人知情同意后,以班级为单位集体施测,采用统一指导语,现场回收儿童问卷。父母问卷由儿童带回家,交由父母分别独立完成。若父母不在身边或无法作答,则由其他抚养人作答。儿童年龄、性别、是否独生、是否留守、是否进城务工随迁由学校提供,父母年龄、受教育水平和家庭年可支配收入由父母报告。

2.4 数据处理

本研究拟采用多项式回归与响应面分析进行假设检验。该方法能够避免差异分数(即两个变量差值的绝对值)等传统方法带来的信效度降低、伪相关等缺陷(唐杰 等, 2011; Johns, 1981),并且通过呈现两个变量的独立效应及两者一致和差异的方向与大小对另一变量的贡献程度(Ostroff et al.,2005),提供对结果变量更全面的解释。该方法已在能力观领域有所应用(Jiang et al., 2019; Ratchford et al., 2021)。本研究的多项式回归方程见公式1。

其中,Z表示儿童能力实体观,X表示父亲失败观,Y表示母亲失败观,b0表示截距,b1、b2分别是父亲失败观和母亲失败观的系数,b3、b5分别是父亲失败观平方项和母亲失败观平方项的系数,b4是父母失败观乘积项的系数,e为误差项。为表述简洁,公式1 中未包含控制变量。

将X=Y代入公式1,Z=b0+(b1+b2)X+(b3+b4+b5)X2+e1,斜率:a1=b1+b2,曲率:a2=b3+b4+b5;将X=-Y代入公式1,Z=b0+(b1-b2)X+(b3-b4+b5)X2+e2,斜率:a3=b1-b2,曲率:a4=b3-b4+b5。a1、a2、a3、a4即为响应面参数(Myers et al., 2009; van Edwards &Parry, 1993),其具体含义如下:(1)a1表示自变量一致(X=Y)时因变量的变化情况。当a1显著为正/负时,表明当父母失败观一致时,父母失败观水平越消极,儿童能力实体观水平越高/低;(2)a2表示自变量一致(X=Y)时因变量和自变量的关系形式。当a2显著时,表明当父母失败观一致时,父母失败观与儿童能力实体观的关系是非线性的,否则呈线性关系。(3)a3表示自变量不一致(X=-Y)时自变量的差异方向对因变量的影响。当a3显著为正时,表明当父亲失败观比母亲失败观更消极时,儿童能力实体观水平更高,反之亦然。当a3不显著时,表明父母失败观差异的方向不能预测儿童能力实体观。(4)a4表示自变量不一致(X=-Y)时自变量的差异大小对于因变量的影响。当a4显著为正时,表明父母失败观差异越大,儿童能力实体观水平越高,反之亦然。当a4不显著时,表明父母失败观差异的大小不能预测儿童能力实体观(Shanock et al., 2010)。

采用SPSS22.0 和Mplus7.0 进行数据整理与统计分析,MATLAB R2012b 绘制三维图像。

2.5 共同方法偏差检验

采用Harman 单因子检验法对共同方法偏差进行检验,结果显示共有7 个因子特征根大于1,且第一公因子的方差解释率为17.50%,小于临界标准40%,说明本研究不存在明显的共同方法偏差(周浩, 龙立荣, 2004)。

3 结果

3.1 描述统计与相关分析

如表1 所示,在全部时间点,父亲失败观、母亲失败观和儿童能力实体观之间均呈显著正相关。

表1 主要变量描述统计及相关系数

3.2 多项式回归与响应面分析

在进行多项式回归与响应面分析之前,对T1 父母失败观量表在父亲、母亲中的测量等价性和儿童能力实体观量表在三次测量中的测量等价性进行检验,两量表的各模型拟合情况见表2。结果显示,卡方差异检验均显著(父母失败观量表:Δχ2=62.91, Δdf=11, Δp<0.01; 儿童能力实体观量表:Δχ2=87.27, Δdf=14, Δp<0.01)。进一步采用Cheung 和Rensvold(2002)拟合指标差异值检验方法,父母失败观量表(ΔCFI<0.01)和儿童能力实体观量表(ΔCFI<0.01)均接受截距等价模型,符合测量等价性。因此T1 父母失败观量表在父亲和母亲中等价,儿童能力实体观量表在三次测量中等价,故可进行后续分析。

表2 父母失败观量表和儿童能力实体观量表的测量等价性检验

3.2.1 多项式回归及响应面参数

基于纵向视角,本研究在控制了T1 儿童能力实体观后,考察T1 父亲、母亲失败观的一致性和差异性对T2、T3 儿童能力实体观的影响。

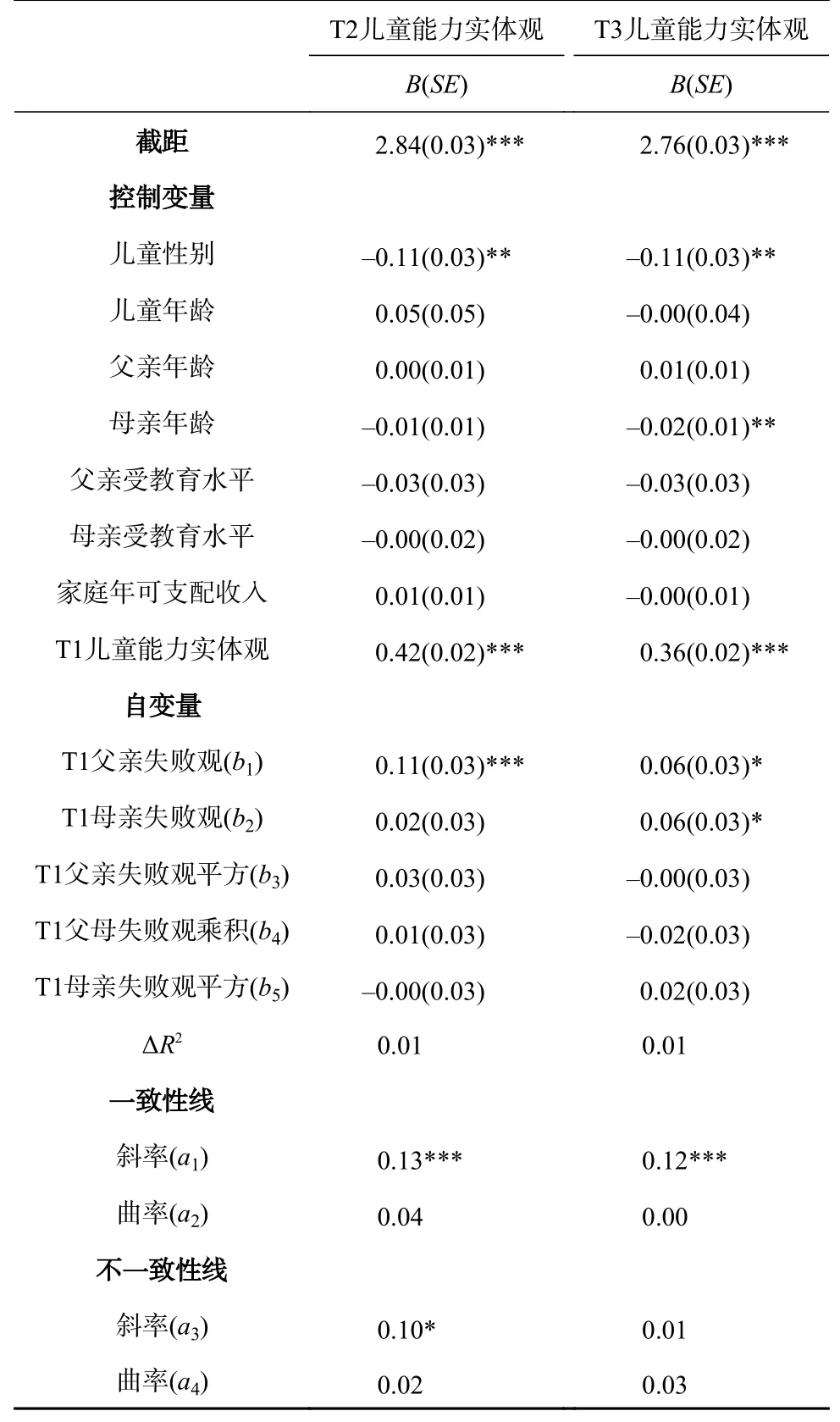

将虚拟化的儿童性别和中心化的儿童年龄、父亲年龄、母亲年龄、父亲受教育水平、母亲受教育水平、家庭年可支配收入和T1 儿童能力实体观作为控制变量纳入方程第一层,将中心化后的T1 父亲失败观和母亲失败观及其平方项、两者乘积项作为自变量纳入第二层,分别以T2、T3 儿童能力实体观作为因变量进行分层回归,结果如表3所示。多重共线性诊断结果显示,对于T2、T3 儿童能力实体观,所有VIF 值均低于10(T2: 1.01~3.52; T3: 1.01~3.54),表明不存在多重共线性问题(Neter et al., 1990)。

表3 多项式回归结果及响应面参数

3.2.2 父母失败观的一致性和差异性与儿童能力实体观的关系

关于T1 父母失败观一致性对T2 儿童能力实体观的影响,根据表3 和图2 可知,a1显著为正(a1=0.13,p<0.001),响应面前角(O1) 低于后角(O2),表明T1 父母失败观的一致性对T2 儿童能力实体观具有显著正向预测作用,当父亲失败观和母亲失败观的水平一致时,T1 父母失败观越消极,T2 儿童能力实体观水平就越高。a2不显著(a2=0.04,p>0.05),表明T1 父母失败观和T2 儿童能力实体观之间是线性关系(见图3a)。

图2 父母失败观与T2 儿童能力实体观关系的响应面

图3 父母失败观的一致性和差异性与T2 儿童能力实体观的关系

关于T1 父母失败观差异性对T2 儿童能力实体观的影响,根据表3 和图2 可知,a3显著为正(a3=0.10,p<0.05),响应面左角(O3)低于右角(O4),表明T1 父母失败观差异性的方向对于T2 儿童能力实体观存在显著影响,相比于T1 母亲比父亲失败观更消极,T1 父亲比母亲失败观更消极时,T2 儿童能力实体观水平更高。a4不显著(a4=0.02,p>0.05),表明T1 父母失败观差异性的大小对T2 儿童能力实体观的影响不显著(见图3b)。

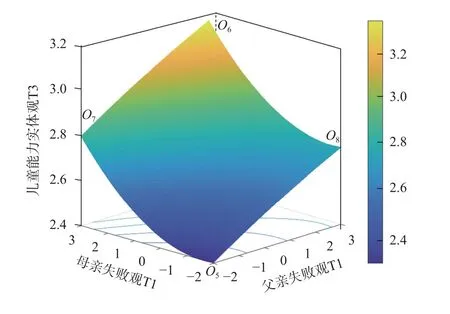

关于T1 父母失败观一致性对T3 儿童能力实体观的影响,根据表3 和图4 可知,a1显著为正(a1=0.12,p<0.001),响应面前角(O5) 低于后角(O6),表明T1 父母失败观的一致性对T3 儿童能力实体观具有显著正向预测作用,当父亲失败观和母亲失败观的水平一致时,T1 父母失败观越消极,T3 儿童能力实体观水平就越高。a2不显著(a2=0.00,p>0.05),表明T1 父母失败观和T3 儿童能力实体观之间是线性关系(见图5a)。

图4 父母失败观与T3 儿童能力实体观关系的响应面

图5 父母失败观的一致性和差异性与T3 儿童能力实体观的关系

关于T1 父母失败观差异性对T3 儿童能力实体观的影响,根据表3 和图4 可知,a3不显著(a3=0.01,p>0.05),响应面左右角(O7、O8)水平无显著差异,表明T1 父母失败观差异性的方向对于T3 儿童能力实体观不存在显著影响。a4不显著(a4=0.03,p>0.05),表明T1 父母失败观差异性的大小对T3 儿童能力实体观的影响不显著(见图5b)。

4 讨论

基于能力观社会化模型,本研究使用追踪数据考察了父母失败观的一致性和差异性与儿童能力实体观的纵向关系。多项式回归与响应面分析结果显示,当父亲和母亲失败观一致时,父母失败观能够预测随后的儿童能力实体观;当父亲和母亲失败观不一致时,父母失败观差异的方向能够预测随后儿童能力实体观。

4.1 父母失败观的一致性与儿童能力实体观的关系

当父母失败观一致时,父母消极失败观水平越高,儿童能力实体观水平就越高,两者呈线性关系,并且这一关系在T1 父母失败观和T2、T3 儿童能力实体观间均稳定存在。根据能力观社会化模型(Haimovitz & Dweck, 2017),父母失败观会通过亲子互动体现出来,特别是在儿童的失败情境中,父母消极失败观会使他们对儿童做出个人取向反应:反应缓慢,提供更少帮助,甚至劝说儿童在任务困难时采取放弃策略(Elliot & Thrash,2004),进而导致儿童认为失败是由于自己没有能力完成困难任务,并且也不能通过努力提升自身能力来弥补(Haimovitz & Dweck, 2016),因此随着时间推移,父母消极失败观就塑造了儿童能力实体观。也正因为父母失败观对于儿童能力实体观的塑造作用,本研究仅在T1 测量了父母失败观,研究结果也符合假设。如果父母失败观一致,其激励儿童的理论也一致,在面临儿童失败情境时,父母更有可能做出一致的行为反应,进而使儿童感知到父母一致的信念,并将其内化为准则与归因框架,从而形成自身相应信念和行为。因此一致的消极失败观会使父母在面对儿童失败情境时更趋近个人取向反应(Graham & Taylor, 2016;Haimovitz & Dweck, 2016),向儿童传递“失败是由于能力不足”的信念,进而使得儿童持有能力实体观。

4.2 父母失败观的差异性与儿童能力实体观的关系

T1 父母失败观差异的方向对T2 儿童能力实体观有显著预测作用,当父亲比母亲失败观更消极时,T2 儿童能力实体观水平更高。近年来,父亲已不再扮演“次要抚养者”的角色,而是越来越具有与母亲同等的“地位”,甚至在教养的某些领域超越母亲成为对儿童更重要的影响者(Cabrera et al., 2018)。与母亲相比,父亲更多地与儿童进行肢体游戏,鼓励其预期和评估风险、尝试冒险挑战(Fletcher et al., 2013),引导儿童主动进入陌生环境并克服困难(Kromelow et al., 1990)。因此,当儿童在学业或生活中面对困难甚至失败时,父亲可能更多地鼓励儿童挑战困难、努力尝试。虽然父亲的重要性逐渐被关注,但在大多数家庭中,母亲在家庭事务和教养子女中投入的时间和精力仍然显著多于父亲(Adamsons & Pasley, 2013; Stryker &Serpe, 1994),因此家庭中可能会形成更符合母亲信念的教养模式。当母亲比父亲失败观更消极时,母亲消极失败观指导形成的教养行为对儿童失败做出反应,这对儿童来说与其日常感知到的教养方式一致,因此儿童对母亲消极失败观的敏感度较低,较少受其消极影响;而当父亲比母亲失败观更消极时,儿童可能会从父子互动中敏感地捕捉到与日常教养方式的差异,从而使得儿童将父亲更消极的失败观内化为自身归因框架,将失败归因于能力不足,持有更高水平的能力实体观,这与以往相关研究结果相仿(Barger et al., 2022;Kim & Hill, 2015)。

此外,本研究发现T1 父母失败观差异的方向不能预测T3 儿童能力实体观,可能存在如下原因。首先,有关个体能力观发展的研究表明,童年期能力实体观呈下降趋势(Kim & Park, 2021;Kinlaw & Kurtz-Costes, 2003)。本研究也得到了一致结果,故T3 儿童能力实体观水平的自然降低可能是父亲更消极的失败观作用不显著的原因之一。其次,六年级儿童大多处于童年晚期至青少年早期,此时更易受到除父母外其余微系统的影响,如同伴(周宗奎 等, 2006; Ladd et al., 1997)和教师(邹泓 等, 2007)等。加之能力观与个体社会认知能力密切相关,随着年龄增长,童年晚期的儿童开始综合考虑各种与自己有关的积极和消极信息,并通过社会比较整合以往成功与失败经历,对自身能力进行更准确的评价(Bouffard et al., 1998)。因此,相比于五年级,六年级儿童会更多受到除家庭外其他因素(如自身、同伴、教师)的作用,这可能缓冲父亲更消极的失败观的不利影响。

本研究并未发现父母失败观差异的程度对儿童能力实体观的影响,可能是因为当父母消极失败观在高水平一致时(即两者差异程度较小),儿童更坚定自己能力不可变的信念(Haimovitz & Dweck,2016),这与父母失败观的差异对儿童能力观的消极作用类似。这一结果也提示父母失败观差异的方向和程度对儿童能力实体观的影响并不一致:童年晚期儿童可能仅对父母哪一方持有更消极失败观更敏感。

4.3 研究意义和不足

在已有研究基础上,本研究通过追踪数据考察了我国父母失败观的一致性和差异性对儿童能力实体观的影响,对培育小学高年级儿童能力增长观具有借鉴意义。父母应对失败持有积极态度,警惕消极失败观通过行为反应对儿童能力观造成的消极影响。父母积极协同教养对儿童发展具有促进作用(McHale & Irace, 2011),故双方应当共同持有积极失败观并表现出相应行为反应,使儿童对能力持发展的信念并为提高能力而努力。此外,父亲也应更多参与到日常教养中,意识到自己对儿童发展的独特作用。

本研究也存在几点不足。首先,本研究关注父母失败观一致性、差异性与儿童能力实体观的直接关系,未来有必要考察两者间纵向联系的发生机制,例如教养行为等。其次,本研究主要考察了父母对儿童能力观的影响,而在日常亲子互动中儿童并非被动接受者,也扮演着更积极主动的角色(Parke, 2004),未来可以探究儿童对父母观念和行为的影响,以揭示亲子间的双向作用。最后,本研究中父母失败观量表的信度较低,未来有必要研究该量表的文化适用性并进行本土化修订。

5 结论

父母失败观的一致性和差异性方向能影响儿童能力实体观:两者一致时,父母失败观越消极,儿童能力实体观水平越高;当父亲失败观比母亲失败观更消极时,儿童能力实体观水平更高。父母失败观差异性程度对儿童能力实体观没有影响。