儿童受欺凌与情绪问题的关系:希望与宽恕的调节作用 *

王凤巧 李一涵 丁 雯 张钰晗 陈光辉

(山东师范大学心理学院,济南 250358)

1 引言

受欺凌是指弱者遭受强者的故意伤害且无法有效保护自己的不良经历(Olweus, 1993)。近年来,各国校园欺凌事件频繁发生,我国20%以上的中小学生报告有遭受欺凌的经历(张文新, 2002,2021)。情绪问题是儿童遭受欺凌的主要不良后果之一(Wu et al., 2018; Zhang et al., 2019),然而,并非所有遭受欺凌的个体都会出现不良情绪问题。研究证实个体具有的积极心理品质能够发挥有效的保护作用(Barcaccia et al., 2018; Li et al., 2022)。例如,被随机分配到宽恕干预组的儿童不仅宽恕水平高于对照组,抑郁情绪也相对减少(Enright et al.,2007);儿童时期的高希望水平与5 年后个体较少的心理健康问题有关(Marques, 2016)。因此,本研究旨在考察受欺凌与情绪问题的关系,并探究个体积极心理品质在二者关系中的作用。

适应负荷理论(allostatic load theory)认为,个体适应系统在应激过程中的超负荷运转会使其功能遭到破坏,进而引发生理或心理疾病(McEwen,1998)。研究指出,受欺凌是一种慢性应激源,会通过破坏个体的HPA 轴应激功能进而增加个体罹患情绪障碍或心理疾患的风险(孔艳红, 陈光辉,2017; Vaillancourt et al., 2011)。受欺凌通常具有重复发生性特点,受欺凌儿童若长时间不能有效摆脱应激困境,很容易出现系列心理健康问题,如焦虑、抑郁等(Wu et al., 2018; Zhang et al., 2019)。儿童期是个体生理和心理健康发展的关键期,也是情绪问题发生的潜在高危期,元分析和实证研究的结果均表明焦虑和抑郁是儿童群体中较易出现的情绪问题(Hawker & Boulton, 2000; Zhang et al.,2019)。在以往研究基础上,本研究选择与受欺凌相关较强的焦虑和抑郁作为情绪问题的指标,探讨儿童受欺凌与情绪问题的关系。

积极心理学是基于心理学范式研究人类的力量和美德等积极方面的一种心理学思潮(Seligman &Csikszentmihalyi, 2001),它主张帮助个体发现并利用自身的优势心理资源,使其在面对不利处境时也能保持良好的心理状态(Barcaccia et al., 2018)。希望和宽恕是与摆脱人际伤害困境有关的重要积极心理品质(Martin, 2016),二者均可能有助于遭受欺凌的个体缓解消极的情绪状态(Barcaccia et al.,2018)。希望是以追求成功的动力和实现目标的路径为基础的积极心理品质(Snyder et al., 1991),是24 种积极心理品质中唯一具有未来导向性的重要心理力量(Alarcon et al., 2013)。它不仅有助于个体消除绝望感,唤醒对未来的期待和积极认知,还可以帮助个体缓冲逆境或创伤(如受欺凌)的影响(Zhang et al., 2019)。宽恕则是指遭受他人攻击或伤害后,主动通过谅解他人或自我悦纳来克服自身消极认知、情绪、行为的心理品质(Enright et al.,1992)。它的独特之处在于人际关系遭到破坏后,帮助个体以主动让步的方式调整自己与他人的关系(Flanagan et al., 2012),减少因人际伤害事件造成的消极情绪,从而缓和彼此的紧张氛围(van der Wal et al., 2016)。

希望可能是儿童遭受欺凌后所产生情绪问题的有效缓冲因素。Snyder(2002)的希望理论(hope theory)认为,希望作为一种个人内部资源,是个体在困境中调节情绪和心理状态的重要保护机制。高希望水平的个体渴望取得理想的结果,对未来有积极期待,在面临困难时能尝试以不同的方式应对,从而可以降低抑郁、焦虑等情绪与心理适应的风险(胡金凤 等, 2011; 倪士光 等, 2016)。实证研究也表明,希望作为保护性因素,可以有效减少风险性因素对儿童发展的消极影响,那些缺乏希望或持有悲观心态的儿童,会放大负性生活事件造成的情绪问题(Zhang et al., 2019)。由此推断,希望可能在儿童受欺凌影响情绪问题的关系中发挥保护作用。

宽恕同样能够有效缓冲儿童遭受欺凌后所产生的情绪问题。基于冲突监测理论(conflict monitor theory),当个体遭受他人伤害后,可能会选择两种截然不同的处理方式:一种是选择回避事件或直接表现反击和报复;另一种是改变负性情绪和认知,并试图选择建设性的行为来保持长久的人际关系(赵彦凯 等, 2016; Botvinick et al., 2001)。高宽恕个体会做出理智判断,选择宽恕、和解的方式与他人建立友好关系,从而降低其抑郁、焦虑等情绪问题出现的风险(Enright et al., 2007; van der Wal et al., 2016);相反,低宽恕水平个体在遭受欺凌后,可能会因无法排解内心消极感受,使得个人负面情绪更加严重(van der Wal et al., 2016; Will et al., 2016)。研究表明,宽恕在压力或负性生活事件对儿童心理健康的影响中发挥保护作用,具体而言,宽恕可以促进儿童自身消极认知和情绪的积极转变,抑制报复动机,从而缓解焦虑、抑郁等消极情绪(Barcaccia et al., 2018)。鉴于此,本研究尝试考察宽恕在儿童受欺凌与情绪问题之间的缓冲作用。

希望与宽恕对儿童的心理和行为发展均起到积极的作用,但当综合考虑这两种个体内部资源时,二者遵循何种作用模式尚值得进一步探究。不同保护因素之间至少存在三种关系模式,即独立模式(因素之间相互独立)、增强模式(一种因素增强另一种因素的影响效果)、补偿模式(一种因素弥补另一种因素的不足)(田录梅 等, 2012)。已有研究表明希望与宽恕之间存在积极的正向关系,具体而言,宽恕作为一种有效维护和修复人际关系的积极心理品质,与个体期望和解人际冲突的内在动机(即希望)相联系,且高希望的个体容易表现出更多的宽恕行为(Wenzel et al., 2017),这暗示二者可能共同调节儿童受欺凌与情绪问题之间的关系,即遵循增强模式。

综上,本研究将儿童作为研究对象,以焦虑和抑郁为情绪问题的指标,探讨儿童受欺凌与情绪问题之间的关系,并考察希望与宽恕在受欺凌与情绪问题关系中的调节作用。研究假设如下。

假设1:儿童受欺凌显著正向预测焦虑和抑郁两种情绪问题。假设2:希望、宽恕均在儿童受欺凌与情绪问题关系中发挥积极调节作用,且两种积极心理品质在发挥调节作用时遵循增强模式。

2 研究方法

2.1 被试

采用整群抽样法,从济南市两所小学选取三至五年级(8~12 岁)的学生为被试。共发放773 份问卷,剔除无效问卷后,最终有效问卷727 份(男生365 人,占50.21%),回收率为94.05%。学生平均年龄为9.68±1.00 岁。研究经过山东师范大学伦理委员会审查通过,研究过程中征得了学生本人、监护人及所在学校的知情同意。被试自愿参加,并可随时选择退出。

2.2 研究工具

2.2.1 Olweus 欺凌/受欺凌问卷

采用张文新等人(1999) 修订的Olweus 欺凌/受欺凌问卷(Bully/Victim Questionnaire)中的受欺凌测量题目测查儿童受欺凌。共6 个题目,如“别人给我起难听的外号,骂我,或者取笑、讽刺我”,以此测查被试在过去半年内遭受来自同学、朋友的欺凌情况。采用5 点计分,0 表示“没有”,1 表示“仅有1 ~2 次”,2 表示“每月2~3 次”,3 表示“每周一次”,4 表示“每周好几次”,总分越高表示被试所遭受欺凌频率越高。本研究中该问卷的Cronbach’s α 系数为0.74。

2.2.2 儿童希望量表

采用Snyder 等人(1997)编制,赵必华和孙彦(2011) 修订的儿童希望量表(Children’s Hope Scale)测查儿童希望。共10 个题目,如“我过去做过的事情,将对我的未来有帮助”。采用6 点计分(1=“从不”,6=“总是”),总分越高表示希望水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.97。

2.2.3 宽恕倾向量表

采用Thompson 等人(2005)编制,卢颖(2011)修订的Heartland 宽恕倾向量表(Heartland Forgiveness Scale)中的宽恕他人分量表测量儿童宽恕。共6 个题目,如“大多数的时候,我能原谅别人所犯的错误”。采用7 点计分(1=“完全不符合”,7=“完全符合”),总分越高表示宽恕水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.90。

2.2.4 儿童社交焦虑量表

校园欺凌是一种涉及群体互动过程的伤害事件(Maunder & Crafter, 2018),更容易引发儿童社交方面的情绪问题,如社交焦虑(Wu et al., 2018),因此,本研究采用La Greca 等人(1988)编制,李飞等人(2006)修订的儿童社交焦虑量表(Social Anxiety Scale for Children)测查儿童焦虑。共10 个题目,如“我害怕在别的孩子面前做没做过的事情”。采用5 点计分(0=“从不这样”,4=“总是这样”),总分越高表示焦虑水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.87。

2.2.5 儿童抑郁量表

采用“中国儿童青少年心理发育特征调查”项目的简版儿童青少年抑郁量表(Short Version of Children’s Depression Inventory)测量儿童的抑郁情绪(董奇, 林崇德, 2011)。共10 个题目,被试根据过去两个星期内的实际情况,在每道题目中选择一个最符合自己情况的陈述。每道题目由三个句子组成,如“我不感到孤独”“我经常感到孤独”“我一直感到孤独”,分别计0、1、2 分,总分越高表示抑郁情绪越严重。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.73。

2.3 共同方法偏差检验

采用Harman 单因子检验法对共同方法偏差进行检验。主成分分析结果表明特征值大于1 的有7 个因子,提取的第一公因子方差解释百分比为31.34%,小于40%的临界值(Podsakoff et al., 2003),表明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3 结果

3.1 描述性统计与相关分析

Pearson 相关分析的结果显示(见表1),儿童受欺凌与焦虑、抑郁呈显著正相关,与希望、宽恕均呈显著负相关;希望与焦虑、抑郁呈显著负相关;宽恕与焦虑、抑郁呈显著负相关;希望与宽恕呈显著正相关。差异性检验结果表明,焦虑和抑郁在人口学变量(性别、年级) 上均无显著差异,故在后续分析中均未将性别和年级作为控制变量纳入。

表1 各变量的描述性统计与相关分析结果(n=727)

3.2 希望、宽恕在儿童受欺凌与情绪问题之间的调节效应检验

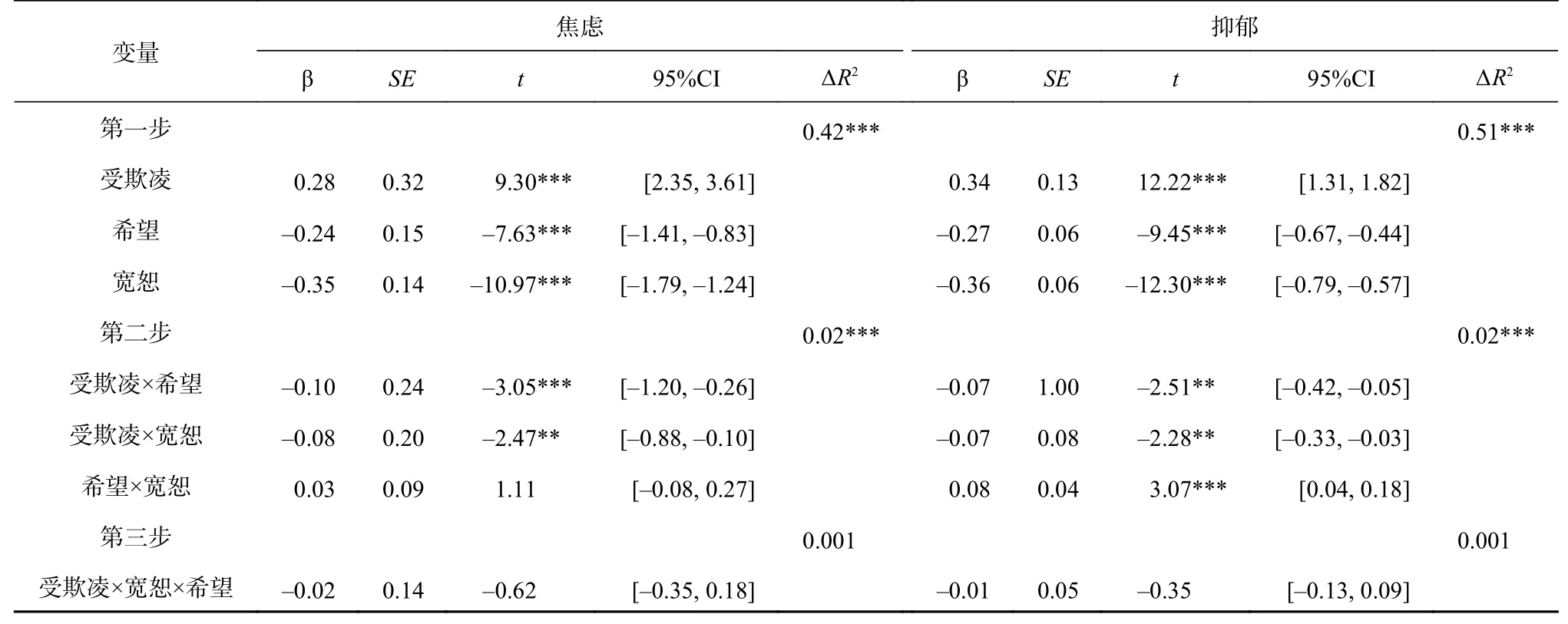

采用逐步回归法探究儿童受欺凌与焦虑、抑郁之间的关系以及希望与宽恕的调节作用。为避免产生多重共线性,在进行回归分析前,先将自变量和调节变量进行中心化处理,然后纳入回归方程。步骤如下:第一步,将受欺凌、希望和宽恕纳入首层;第二步,将受欺凌与希望的二元交互项、受欺凌与宽恕的二元交互项、希望与宽恕的二元交互项纳入第二层;第三步,将受欺凌、希望与宽恕的三元交互项纳入第三层。

结果如表2 所示,儿童受欺凌能够显著正向预测焦虑(β=0.28,p<0.001,ΔR2=0.42) 与抑郁(β=0.34,p<0.001,ΔR2=0.51);希望显著负向预测焦虑(β=-0.24,p<0.001,ΔR2=0.42)、抑郁(β=-0.27,p<0.001,ΔR2=0.51);宽恕显著负向预测焦虑(β=-0.35,p<0.001,ΔR2=0.42)、抑郁(β=-0.36,p<0.001,ΔR2=0.51)。受欺凌与希望的二元交互项显著预测焦虑(β=-0.10,p<0.001,ΔR2=0.02)与抑郁(β=-0.07,p<0.01,ΔR2=0.02),为进一步探究希望的调节效应趋势,以希望得分的上下一个标准差为界限,将被试分为高分组和低分组进行简单斜率检验。结果表明(图1),无论儿童的希望水平高或低,受欺凌均显著正向预测儿童的焦虑水平(bsimple=2.00,t=4.22,p<0.001;bsimple=5.03,t=8.06,p<0.001)和抑郁水平(bsimple=1.25,t=6.77,p<0.001;bsimple=2.40,t=9.16,p<0.001),但对于希望水平较高的儿童,其焦虑和抑郁水平在受欺凌情况下均显著低于希望水平较低的儿童。这说明,受欺凌对儿童焦虑和抑郁的消极影响,会随着希望水平的提高而降低。

表2 各变量及其交互作用对儿童情绪问题的预测作用

同样,受欺凌与宽恕的二元交互项显著预测焦虑(β=-0.08,p<0.01,ΔR2=0.02)和抑郁(β=-0.07,p<0.01,ΔR2=0.02),以宽恕得分的上下一个标准差为界限,将被试分为高分组和低分组进行简单斜率检验。结果表明(图2),无论儿童的宽恕水平高或低,受欺凌均显著正向预测儿童的焦虑水平(bsimple=1.89,t=4.43,p<0.001;bsimple=4.15,t=7.48,p<0.001)和抑郁水平(bsimple=1.18,t=6.27,p<0.001;bsimple=2.04,t=8.96,p<0.001),但对于宽恕水平较高的儿童,其焦虑和抑郁水平在受欺凌情况下均显著低于宽恕水平较低的儿童。这说明,受欺凌对儿童焦虑和抑郁的消极影响,会随着宽恕水平的提高而降低。此外,受欺凌、希望、宽恕的三元交互项对焦虑、抑郁的影响不显著(ps>0.05)。说明希望与宽恕可能分别在受欺凌与焦虑、抑郁的关系间起调节作用。

图2 宽恕在受欺凌与焦虑、抑郁之间的调节效应

4 讨论

本研究以希望与宽恕作为调节变量,探讨其在儿童受欺凌与情绪问题(焦虑、抑郁)之间的作用机制。研究证实了儿童遭受欺凌与情绪问题之间的正向关联关系,且宽恕与希望可以独立在二者关系中发挥显著调节作用,表现为高希望或高宽恕水平能够缓冲受欺凌对儿童的焦虑、抑郁的正向预测作用。该研究结果有助于深化受欺凌与情绪适应的关联关系的认识,也为学校在教育实践中对受欺凌学生进行积极心理品质训练提供了科学依据。

4.1 受欺凌与情绪问题的关系

与以往的研究结果相一致,本研究发现,受欺凌能够显著预测儿童的焦虑、抑郁情绪(Wu et al., 2018; Zhang et al., 2019),证实了适应负荷理论的观点(McEwen, 1998),表明受欺凌作为一种压力源,会破坏儿童的适应功能,进而增加其产生焦虑和抑郁的风险。这进一步明确了受欺凌与情绪问题之间的关系,并启示教育者应加大对遭受欺凌后儿童的关注和保护力度,开展合理有效的心理干预和情绪辅导,预防儿童产生焦虑、抑郁等情绪问题。

4.2 希望在儿童受欺凌与情绪问题之间的调节作用

本研究发现,在儿童希望水平较低的情况下,遭遇更多欺凌事件的儿童会增加产生焦虑、抑郁的风险,而高希望水平则可以缓解受欺凌对焦虑、抑郁的影响。这些结果均表明了希望在儿童面对受欺凌事件时所起到的保护作用,与已有研究结果一致(胡金凤 等, 2011; Zhang et al., 2019)。与此同时,结果也证实了希望理论的观点(Snyder,2002)。高希望水平的儿童拥有更丰富的路径思维,在遭受欺凌后,能够采取可行的应对策略,以充分的意志力战胜阻碍;低希望水平的儿童通常具有薄弱的动力思维和匮乏的路径思维,这使得他们在遭受欺凌时缺乏变通性,无法及时寻找实现目标的可行路径,进而导致消极情绪的出现(胡金凤 等, 2011; 倪士光 等, 2016)。这一结果提示学校应重视希望的保护作用,通过实施希望课程提高学生的希望水平,帮助儿童在遭受欺凌后缓解焦虑、抑郁等情绪问题。

4.3 宽恕在儿童受欺凌与情绪问题之间的调节作用

本研究发现宽恕也能够调节受欺凌对儿童情绪问题的影响。在高、低宽恕水平下,儿童受欺凌对焦虑、抑郁情绪均有显著的正向预测作用,且高水平宽恕能够削弱受欺凌所引发的焦虑、抑郁情绪,这表明了宽恕在儿童面对受欺凌事件时能起到保护作用。该发现与以往的实证研究结果相一致(Barcaccia et al., 2018),也证实了冲突监测理论的观点(Botvinick et al., 2001)。低宽恕水平的儿童容易对欺凌者怀恨在心,对于欺凌事件反复思索,容易出现极端情绪,严重的可能会实施暴力或攻击行为(van der Wal et al., 2016);相反,高宽恕儿童倾向于理性分析与解释,选择宽恕或饶恕对方,最大限度地降低给自己所带来的伤害,缓解因欺凌事件所带来的消极情绪(Enright et al.,2007; van der Wal et al., 2016)。这一结果说明宽恕也是儿童在遭受欺凌后有效的保护因素之一,在一定程度上可以改善因受欺凌而产生的情绪问题。因此,在帮助儿童缓解遭受欺凌后产生的焦虑、抑郁等情绪问题时,也需要重视儿童宽恕水平的训练与提升。

4.4 希望与宽恕在儿童受欺凌与情绪问题之间的调节作用

本研究中希望、宽恕与受欺凌的交互作用对儿童焦虑、抑郁的影响均不显著,二者在影响受欺凌与情绪问题的关系中遵循“独立模式”,即希望和宽恕均可以单独对焦虑、抑郁情绪起到调节效应,这与原有假设并不一致。希望和宽恕均作为个体的内部资源,可能会因为彼此较高的重叠而无法产生交互影响。即当一种积极资源水平偏高时,个体的焦虑和抑郁情绪已经缓冲至一种良好的“饱和”状态,此时另一种保护因素的积极影响就不容易表现出来(王艳辉 等, 2009),类似于李董平(2012)针对积极心理品质作用模式提出的“美不胜收”调节模式。此外,也可以从宽恕的发展阶段来理解这种“独立模式”。Enright 等人(1989)的研究发现,宽恕的发展存在明显的年龄阶段性差异,儿童大多正处于“归还和补偿性宽恕”阶段。该阶段的儿童认为如果自己能够把所失去的重新补偿回来,就可以宽恕他人(傅宏,2002)。从这一发展特点来看,儿童的宽恕动机中包含了对自身损失能够在未来得以偿还的积极期待,而这与希望本身的内涵和作用有共同之处,因此儿童很难将希望和宽恕区分开也是可以理解的。总之,尽管本研究没有发现希望和宽恕在调节受欺凌与情绪问题关系时的“增强模式”,但后续研究可以针对更大年龄群体探究积极心理品质在提升儿童情绪健康中的作用模式。

4.5 研究局限及展望

首先,本研究局限于考察个体内部的积极心理品质在受欺凌与情绪问题关系中的作用,后续可考虑纳入外部因素进行考察。其次,本研究采用横断设计,无法确定变量间的因果关系及儿童受欺凌对情绪问题的长期影响及调节效应在其中的发展变化,后续研究可考虑采用纵向追踪设计或教育干预实验来确定积极心理品质的保护作用。再次,本研究只关注了儿童受欺凌影响情绪问题的单向特征,忽视了情绪问题和受欺凌二者之间可能存在的双向影响关系。最后,本研究考察宽恕在儿童遭受欺凌后对情绪适应的保护作用,虽然立足点是帮助儿童在遭受欺凌之后更好地缓解自身负面情绪,但可能会误导儿童对于欺凌事件采取错误纵容态度,后续研究需考虑避开欺凌事件来考察宽恕的保护作用。

5 结论

(1)儿童受欺凌显著正向预测情绪问题,受欺凌水平越高,产生焦虑、抑郁的风险越高;(2)希望和宽恕在儿童受欺凌与两种情绪问题的关系中均发挥调节作用,表现为在高希望或高宽恕水平下,受欺凌对儿童焦虑、抑郁的预测作用显著减弱;(3)希望与宽恕对儿童遭受欺凌后产生的情绪问题的保护作用遵循“独立模式”,即二者单独发挥对焦虑、抑郁的调节作用。