杭州以实验室为核心的科研体系建设研究

罗伟节,林祎,刘巧梅

(1.浙江省北大信息技术高等研究院,杭州 311200;2.浙江视觉智能创新中心有限公司,杭州 311200)

0 引言

党的二十大报告提出完善科技创新体系,提升国家创新体系整体效能。杭州将科研体系建设作为推进高水平科技自立自强的重要抓手,通过创建国家实验室(基地)、全国重点实验室、省实验室等高能级科研平台,构建以实验室为核心的科研体系。鉴于核心平台多处于创建期,本文重点聚焦科研主体建设,分析杭州科研体系建设现状、主要特点以及存在问题,借鉴国内其他城市的科研体系布局措施,提出相关对策建议。

1 杭州科研体系建设现状

1.1 概念界定

科学研究体系(简称“科研体系”)是一个系统化的概念,与技术创新体系、管理创新体系共同构成了科技创新体系[1]。从广义看,中国的国家科研体系发端于中国科学院,覆盖了基础研究、应用研究、产业发展等各方面[2],是科学技术研究活动相关的机构、人员、设施、体制机制、环境等的总称[3]。从狭义看,科研体系是科研活动执行主体所构成的体系,主要由研究与开发机构、高校和企业等构成[4],是国家和地方创新驱动发展的重要支撑力量。

1.2 现状概述

杭州已构建起由政府、高校、科研院所、企业共同参与建设的科研体系(如图1)。一是实验室体系,涵盖国家实验室及基地、全国重点实验室、省实验室、省级重点实验室(工程技术研究中心),合计336家。二是国家大科学装置,目前杭州在建2个。三是高校体系、创新中心体系、研发机构体系。其中,高校体系包括市属高校和在杭高校;创新中心体系主要包括工程研究中心、技术创新中心、制造业创新中心、产业创新中心等;研发机构体系包括中央属科研院所、省属和市属科研院所,以及新型研发机构、各类企业研发平台等。为聚焦以基础及应用研究为主的科研平台,除去量大面广的企业研发平台后,目前在杭科研平台合计504家,去重后合计495家。

图1 杭州科研体系要素

1.3 分类分析

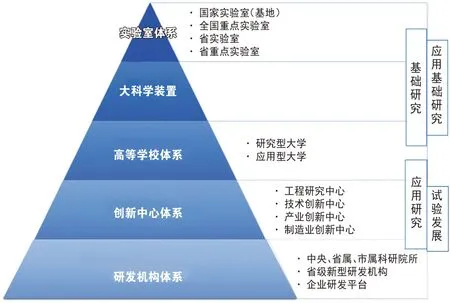

(1)成立年限分析。在杭科研平台中近5年成立的有157 家,占比达32%。成立年限在6-10 年、11-20 年、20 年以上的科研平台占比分别为16%、28%和24%(如图2)。

图2 在杭科研平台成立年限分析

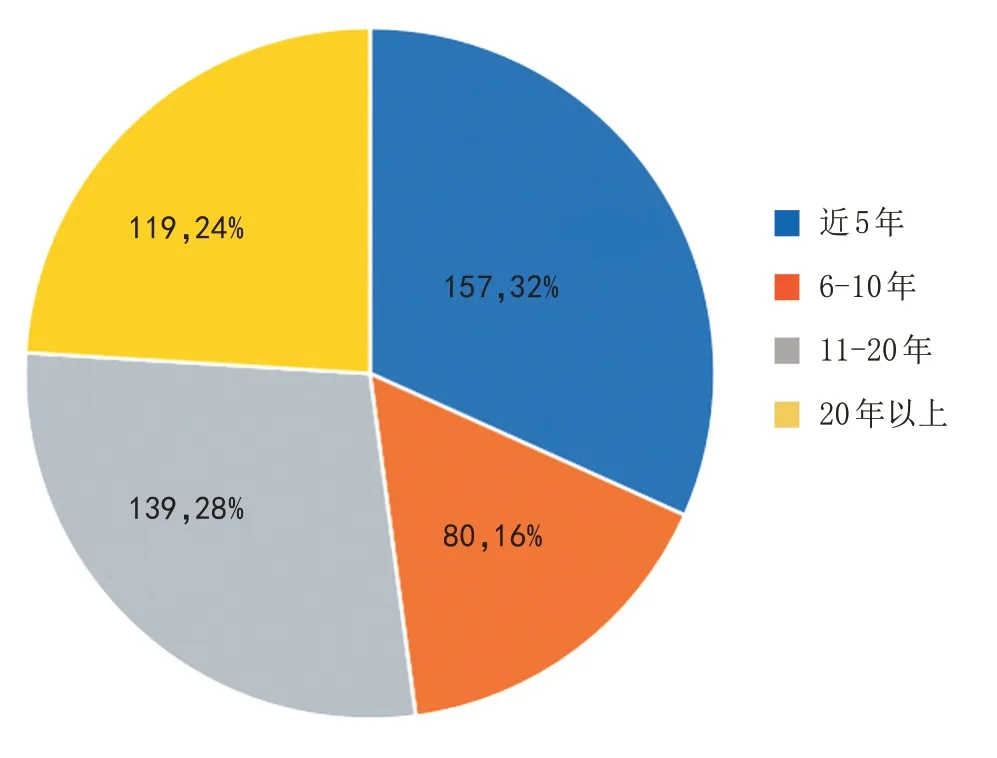

(2)依托单位分析。如表1,依托单位可分为高校(200家)、中国科学院及部属和省属科研机构(126家)、企业(90 家)、医院(44 家)、市属科研机构(23 家)、其他(12家),“高校”属性较为明显。其中,依托单位数量最多的为浙江大学及其关联和附属机构,达到120家。

表1 在杭科研平台依托单位类别分析

聚焦市级层面,以杭州企业(79 家)、市属科研机构(23 家)、市属高校(24 家)、其他(7 家)为依托单位的科研平台合计133家,占比26.4%。

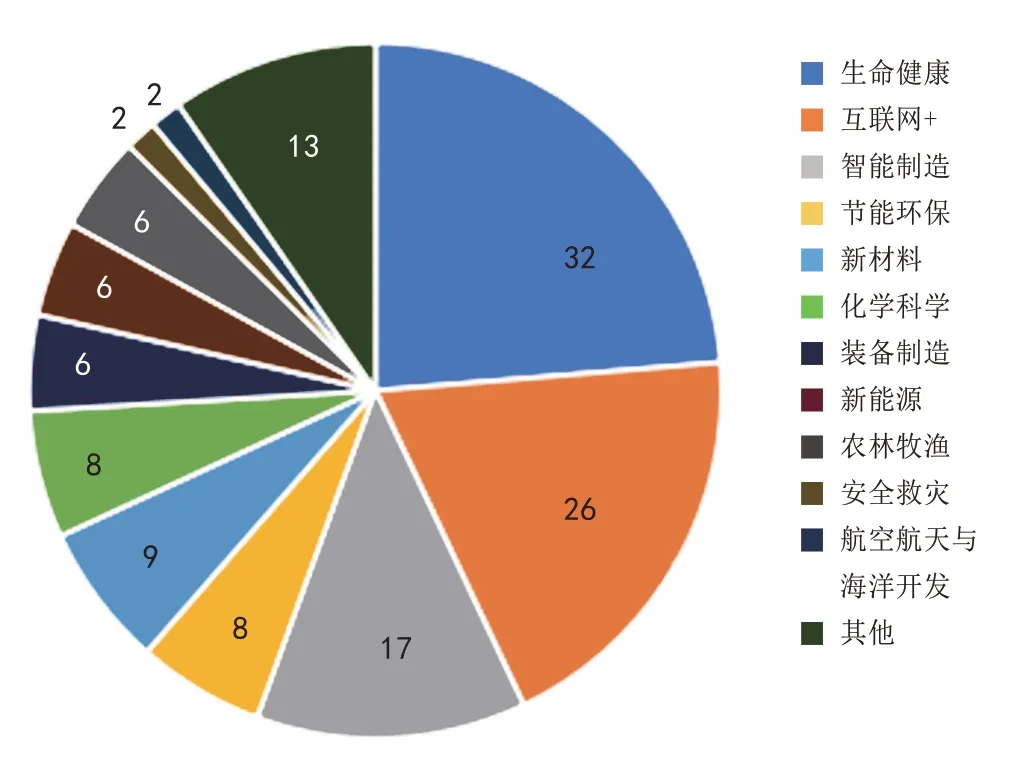

(3)研究领域分析。研究领域主要集中于生命健康(134 家)、互联网+(84 家)、农林牧渔(55 家)、智能制造(54 家)等领域。依托杭州企业、市属单位等建设的科研平台主要集中于生命健康(32 家)、互联网+(26 家)、智能制造(17家)等领域(如图3、4)。

图3 在杭科研平台研究领域分布

图4 杭州科研平台研究领域分布

(4)政策支持分析。对国家实验室(基地)、省实验室以及引入的新型研发机构等多采用一事一议方式给予支持。普惠性政策则主要支持“名校名院名所”工程(以下简称“三名工程”)、创新中心、新型研发机构等。例如市级“三名工程”对引进的科研院所给予最高3000 万元补助;市、区对制造业创新中心、重点实验室、经认定的新型研发机构等给予创建经费补助、专项经费支持,并根据建设进度和绩效评价等给予补助。

(5)成果转移转化分析。根据对35 家以基础研究和应用基础研究为主的机构问卷调查显示,19 家机构已成立或内部设立成果转化部门,3家设立成果转化基金,7家设立成果转化园区、产业研究院或中试基地。从转化形式看,主要为技术许可、产业化、技术转让、技术开发、专利转让、技术入股等形式。从转化地看,多集中在杭州,部分成果转化地分布在绍兴、温州等省内城市,以及北京、上海、重庆、海南、江苏、内蒙古等地。

2 杭州建设以实验室为核心的科研体系存在的主要问题

卓越的科研体系往往更注重支持一流平台和一流人才,追求原始创新、自立自强[5]。从深圳、合肥、南京等城市科研体系建设来看,深圳通过实施高校院所稳定支持计划,加强基础研究体系布局和协同推进;合肥科研体系根植于中国科学院资源,形成了以中央科研院所为核心的科研体系;南京市则全面融入国家战略科技力量,与优势主体开展合作共建。结合现状的分析,杭州科研体系建设目前还存在四方面问题。

2.1 引领型平台不多

建设以实验室为核心的科研体系旨在通过引领型的平台建设,加强基础研究和应用基础研究牵引作用,统筹整合与优化配置各类优质资源,形成协同创新格局。目前杭州仍缺少引领型的平台,对构建网络化、协同化的科研体系建设带动作用不足。杭州构建了“国家实验室+国家大科学装置+国家重点实验室+省实验室”的新型实验室体系,在国家实验室和国家大科学装置实现了突破。但从头部科研平台来看,国家大科学装置数量少于北京、合肥、上海等城市。融入国家实验室体系的国家实验室基地建设大多处于规划和启动阶段。国家技术(产业、制造业)创新中心尚未实现突破。此外,中国科学院体系在杭州的布局也相对较少(近年来中国科学院体系在杭州布局了4 家省级新型研发机构,但与北京39 家、上海16家、南京11家、深圳9家等的布局相比,依旧存在差距)。

2.2 科研投入强度不大

长期稳定、高强度的研发投入可以有效促进自主创新能力的持续提升,但相较于先进城市,杭州在研发投入强度、研发投入结构上仍有一定差距。一是研发投入强度相对不足。2021 年,杭州全社会R&D 研发经费投入强度 为3.68%,低于 北京(6.53%)、上海(4.21%)、深圳(5.49%)、西安(5.18%)、苏州(3.91%)等地,同时总量上与北京、上海、深圳等地存在明显差距。二是基础研究比重不高。杭州基础研究投入较少,研发投入集中在试验发展环节。2021 年,杭州基础研究经费占R&D 研发经费比重为6.56%,低于北京(16.07%)、广州(13.6%)、深圳(7.3%)、上海(9.77%)等城市。从活动主体来看,2021年,在杭企业、高校、政府属研究机构R&D 经费支出占比分别为78.9%、9.6%和11.4%。

2.3 资源要素保障相对不够

高校长期以来扮演着科研活动和培育人才的作用,正如著名的卡文迪什实验室、劳伦斯伯克利国家实验室等都附属于大学或由大学代管,杭州科研体系也主要依托高校成立(高校牵头占6 成,其中浙江大学牵头近3成),实验室体系依托高校成立的占5成。但相较于北京、上海、广州等城市,杭州高校的数量较少:在杭高校共40所,数量位居全国城市第14;双一流高校2 所,数量位居全国城市第12。同时,教育部对高校异地办学按下“暂停键”,政策持续收紧。此外,政策配套仍然存在一些堵点,如省级及以上层面成立的科研主体难以享受杭州人才政策等。

2.4 成果转移转化有待加速

从基础研究成果到商业应用需要大量的研究和长期的投入。杭州科研机构,特别是国家实验室(基地)、省实验室、创新中心等多建设成立于近5 年,而根据美国科学基金的统计,从提出基础研究课题到实现商业化,往往需要20年以上,从时间的维度来看,形成以实验室为核心的科研体系,加强基础研究,并使其转化为原始创新能力,进而支撑经济社会发展仍是一个漫长的过程。

3 杭州建设以实验室为核心的科研体系的对策建议

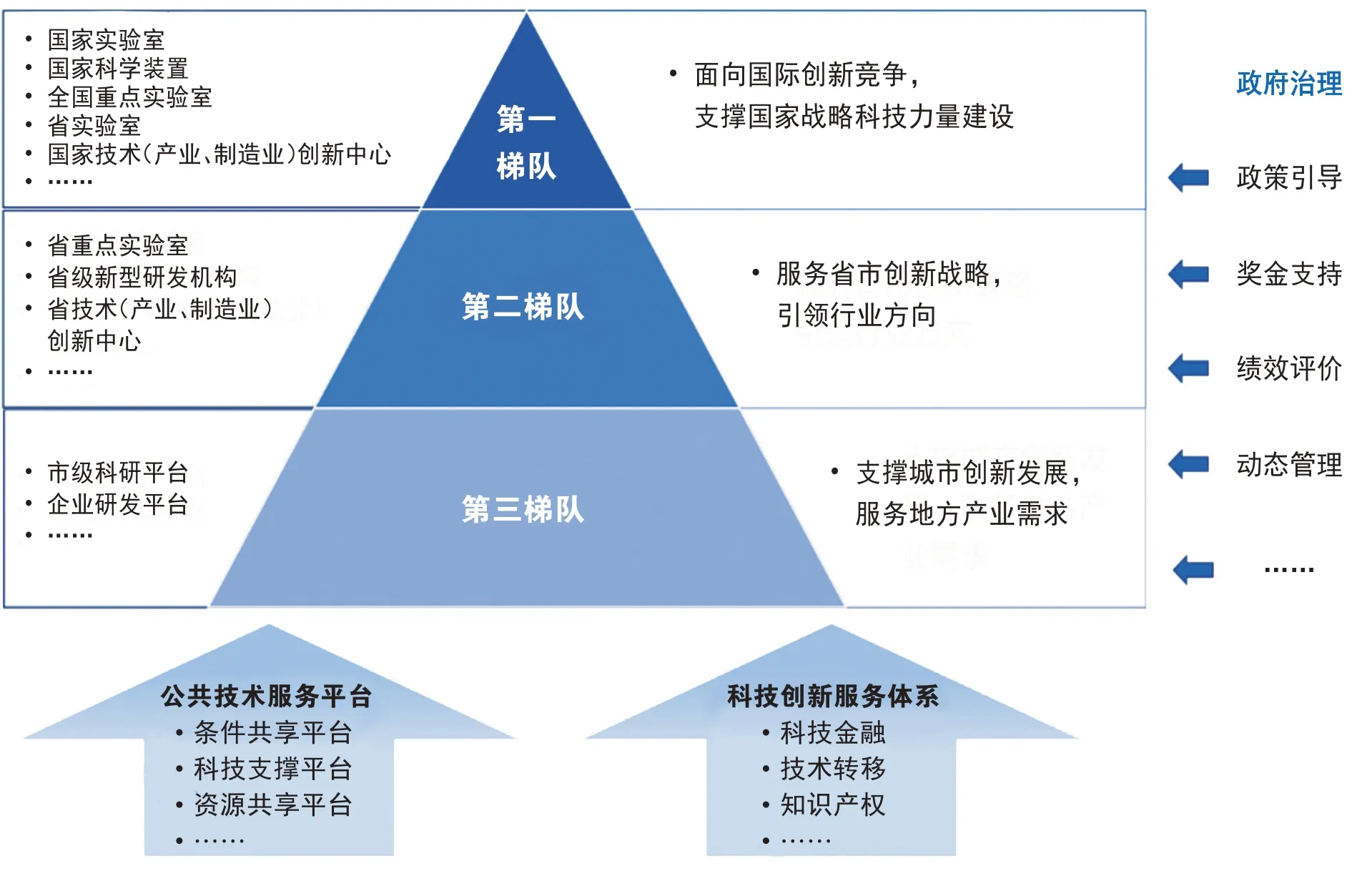

3.1 加强顶层设计和总体规划

布局建设以国家实验室为引领,结构合理、定位清晰,多层次、功能互补的协同型科研体系,已成为国家和地区竞争的关键着力点[6]。杭州应以创建综合性国家科学中心为牵引,围绕国家、省、市长远发展的重大需求,根据“支撑国家战略科技力量为引领、服务省市创新战略为导向、服务本地产业需求为支撑”的三级梯队,布局建设以实验室为核心的科研体系(如图5)。根据以实验室为核心的科研体系建设尚处于初期的特性,坚持长期探索培育形成梯度培育机制。纵向上,构建以实验室为核心,布局合理、定位清晰、多层次科研体系,形成实验室培育梯队体系。横向上,确立实验室的创新核心地位和枢纽作用,打造以实验室、创新中心、科技领军企业为重要组成部分的战略科技力量。

图5 杭州科研体系示意图

3.2 深化“名校名院名所”工程

一是引进优质高校资源。以引进优质高等教育和科研资源为目标,引进世界一流大学等境外大学进行合作办学或设立研发机构,为科研体系建设提供科研人才和科研资源保障。二是加强与中国科学院体系的深度合作。吸引中国科学院及其研究所在杭布局,推动现有高校、科研院所加强与中国科学院的战略合作和协同创新。三是加强规范管理。针对“名校名院名所”在杭州设立研究院、研究中心数量较多,缺少统一的管理、联络单位的问题,对“三名”机构各类关联、附属机构等进行系统梳理,确定在杭管理(联络)单位,加强统一联络和规范管理。

3.3 提升头部机构的核心作用

一是加大头部平台支持力度。发挥集中力量办大事的优势,集中优势资源加大对国家实验室及基地、全国重点实验室、省实验室、国家大科学装置的支持,积极争取国家制造业创新中心、国家技术创新中心、国家产业创新中心的布局建设,争取实现突破。二是构建头部平台为牵引的创新网络。借鉴美国实验室资源共享机制,完善除涉密、涉国家安全等特殊领域外的科技资源社会开放共享制度,推动头部平台开放科技创新基础设施。引导头部平台与企业、高校、创新中心、新型研发机构等合作,共建联合研发中心、联合实验室、中试基地等创新载体,形成长效协同创新共同体。

3.4 建立长期稳定的政策支持机制

一是明确财政对基础研究的投入强度。规定基础研究投入在财政科技专项资金的比例下限,为基础研究提供持续稳定的源头活水。二是推动政策扩面升级。参照《杭州城西科创大走廊创新发展专项资金管理办法》,市区联动对市域范围内的高能级科创平台、特色研究型大学、大科学装置、高层次人才等予以同等力度的支持,并形成长期支持机制。三是探索建设分类分级支持模式。针对不同层级、不同类别的科研机构,按照其发展定位和职能,采取差异化的财政支持模式。针对基础研究和应用基础研究为主、支撑国家战略科技力量的实验室,对国家、省级投入资金予以一定比例的配套。针对以技术攻关、成果转化和产业化为主的平台,创新多渠道的创新投入机制,完善研发投入补贴和奖励制度。

3.5 推动科研成果在杭转化

基础研究成果转化是一个系统工程,科研机构需通过应用研究和技术转移等方式实现。一是促进高质量科技成果供给,建立科技成果“情报部门”,常态化开展科研成果发现、挖掘、策划、转化和服务工作,为头部平台、团队提供一对一服务。二是畅通科技成果转化链条,支持概念验证中心和中小试基地等转化孵化载体建设。三是提升科技金融服务能力,结合科创金融改革试验区建设,整合扩大科技成果转化基金规模,根据科研项目“偏早、偏小”的特性,重点投向具有市场前景的实验室成果、概念验证项目、重点产业和未来产业科技成果转化项目。