“词文” 文体性质榷论

——以敦煌写本《大汉三年季布骂阵词文》 为中心

叶汝骏

(宁波财经学院 人文学院, 浙江 宁波 315175)

一、 引言: “词文” 文体性质之争

自敦煌文献被发现以来, 如何对其进行科学分类成为了学界长期聚讼的议题。 特别是其中文学文献的分类问题, 可谓至今未能定谳。 其难度一方面在于敦煌文献中的许多文学作品难以确切安顿于既有的文体谱系之中, 另一方面许多文体之间存在着互渗互参、 边界模糊的现象。 当前敦煌文学文献的分类问题主要集中于俗文学界域中的讲唱文学的部分, 此处集中了变文、 俗讲、 词文、 因缘等若干颇具争议的文体。 其中尤以变文的争议最多, 迄今未有定论。 至如本文所要探讨的词文, 因其文本数量稀少, 学界的关注程度不及变文, 但事实上, 词文与其他讲唱文学文体的纠缠却尤为深切。

在传世的中国古代文体谱系中, 并无“词文” 一种。 作为文体名称, “词文” 之名首见于敦煌文献。 法国国家图书馆所藏敦煌写本P.3386, 该文末尾题有“大汉三年季布骂阵词文一卷”; 又P.3697 首题“捉季布传文”, 正文则以“大汉三年楚将季布骂阵汉王羞耻群臣拔马收军词文” 起抄, 然其与随后的七字韵语难以连属, 故此段文字应为“捉季布传文” 的详题。 敦煌文献中演述此一故事者共有十个写本, 包括P.2648、P.2747、 P.3197、 P.3386、 P.3697、 S.1156、 S.2056、 S.5439、 S.5440、 S.5441, 其中P.2747、 P.2648、 P.3386 可缀合为一本。 然而, 除了P.3386、 P.3697 之外的其余八个写本的标题或缺损、 或混乱, 题为“词文” 者实际仅上述两个写本。 在其他敦煌文献中, 则未见有题为“词文” 者, 不过《董永》 《季布诗咏》 《百鸟名》 等作品之体制实与《大汉三年季布骂阵词文》 接近。

“词文” 进入敦煌文献的文体谱系, 亦有一番波折。 早在1934 年, 向达先生即已指出不宜将《季布骂阵词文》 这类作品一概视作“变文”: “说者亦有谓俗讲话本应一律为变文者, 试加复按, 可以知其不然……然《季布骂阵词文》 固命名以词文或传文标名矣……今统以变文名之, 以偏概全, 其不合理可知也。”①向达《唐代俗讲考》, 《燕京学报》 1934 年第16 期, 第119-132 页。此观点在当时虽未引起广泛关注, 但后来渐为学界所重, 如1963 年出版的由游国恩等人编写的《中国文学史》, 即将敦煌通俗文学分为变文、 俗赋、 话本和词文四类, 张鸿勋先生的《敦煌说唱文学概论》 亦将词文列为敦煌讲唱文学之一体。 可见, “词文” 历经了从没有名目到归于变文再到文体独立的曲折历程, 然这一过程似乎远未终结, 检视当前学界关于词文文体性质的判别, 出现了“变文说” “话本说” “俗赋说” “七言叙事诗说” “讲唱文学说” 等多种观点, 可知词文的文体性质问题尚未到达可以定谳的程度。

张鸿勋先生曾提出敦煌文学作品的分类应遵循三个原则(尊重原有标名、 分析比较各类作品形态及特点、 依据当时相关论述)②张鸿勋《敦煌说唱文学概论》, 台北: 新文丰出版公司, 1993 年, 第23-86 页。 张鸿勋先生依据上述原则, 将敦煌文学分为词文、 故事赋、 话本、 讲经文、 因缘、 押座文等类别, 又以“讲唱文学” 统称之。, 此论颇具指导意义。 据其中“尊重原有标名” 的原则, 本文选取敦煌文献中出现“词文” 题名的唯一文本—— 《大汉三年季布骂阵词文》 (以下简称为《季布骂阵词文》 ) ——作为界定词文文体性质的中心文本。 下文将经由与学界既有关于“词文” 文体性质的若干观点的商榷辨析, 展开词文文体性质的讨论, 希冀能为词文的研究以及敦煌文体的分类提供一种新的认识视角。

二、 从《季布骂阵词文》 看“词文” 与变文、 话本、 俗赋之差异

(一) “词文为变文说” 榷论

“变文” 的概念由郑振铎先生首先提出, 其在《插图本中国文学史》 中世卷上册将演述非佛教故事者称作“变文”, 又以演述佛经者为“俗文”①郑振铎《插图本中国文学史(中世卷·上册) 》, 北京: 人民文学出版社, 1982 年, 第449-451 页。。 不过后来他在《中国俗文学史》 的“变文” 一章中已全面更正了此观点, 认为“变文” 不限定于敷演佛经故事, 又指出这是“一个重要的已失传的文体”, 其来源为印度佛典②郑振铎《中国俗文学史》, 北京: 商务印书馆, 2010 年, 第157 页。。 随后, “变文”作为一个文体概念迅速为学界所接受。 若借用郑氏的话语, “变文” 和“词文” 皆可谓一种“已失传的文体” ——在传世文献中难以找到它们的踪迹。 这些文体随着敦煌文献的发现而重现人世, 晚近以来的学者面对这些“陌生” 的文体, 试图还原、 建构其特质或属性, “变文” 更一度成为总括敦煌俗文学的名目, 而“词文” 则长期湮没于“变文” 的名目之下。 如王重民等人所编的《敦煌变文集》 即将讲经文、 押座文、 缘起、 赋、 话本、 词文等悉归于“变文” 名下③王重民等《敦煌变文集》, 北京: 人民文学出版社, 1957 年, 第1-4 页。; 又如邱镇京先生主张将《捉季布传文》《董永》 《季布诗咏》 《百鸟名》 等如今被认为是“词文” 的作品归入“说唱兼具之变文”④邱镇京《敦煌变文论述》, 台北: 台湾商务印书馆, 1970 年, 第72-73 页。。 郑阿财先生在《敦煌孝道文学研究》 中亦表达了以“词文” 为“变文” 之一种的看法: “变文集中, 话、 记、 歌、 诗、 赋、 文等中国固有文体, 以讲唱风格写成之作, 亦均可称之为变文……变文者乃世俗之通称, 而讲经文、 因缘、 缘起、 传文、 词文、 话、 词、 诗……等, 则其专名别称也。”⑤郑阿财《敦煌孝道文学研究》, 台北: 石门图书公司, 1982 年, 第84 页。不过, 相关的商榷也未曾停歇, 如向达先生早在1934 年即已指出不宜将《季布骂阵词文》 这类作品一概视作“变文”, 游国恩等人编写的《中国文学史》 亦将敦煌通俗文学分为“变文” “俗赋” “话本” 和“词文” 四类来讨论⑥游国恩等《中国文学史》, 北京: 人民文学出版社, 1963 年, 第242-253 页。。 后来张锡厚、 张鸿勋、 荣新江等先生在相关论著中亦将“词文” 等敦煌俗文学文体与“变文” 相提并论⑦按: 如张锡厚先生的《敦煌文学》 (上海: 上海古籍出版社, 1980 年) 及《敦煌文学源流》 (北京: 作家出版社, 2000 年) 即将“词文” 作为与“变文” 并列的文体讨论; 又如张鸿勋先生在《敦煌讲唱文学的体制类型初探》 ( 《文学遗产》 1982 年第2 期)、 《敦煌话本、 词文、 俗赋导论》 (台北: 新文丰出版公司,1993 年) 等著述中亦多次阐明了“词文” 非“变文” 的观点; 再如荣新江先生在《敦煌学十八讲》 (北京: 北京大学出版社, 2001 年) 中也将“词文” 与“变文” 并立。。 可见, 以“词文” 非“变文” 的观点当前大致得到学界的共识。

另外, 亦有学者提出了一个颇具启发意义的观点, 认为所谓“变文” 非为一种文体, 而应视为一种文学创作手段或表达手法, 循此, 包括词文、 话本、 讲经文等其实皆为一种“改编文”⑧陈海涛《敦煌变文新论》, 《敦煌研究》 1994 年第1 期, 第64-70 页。。 依此观点, 则词文不妨可视作一种变文。 此论见解独到, 然仍需学界的检讨。 若依照学界的主流观点——将变文视作一种文体, 则词文与变文显然难以划为同类。 那么, 重新检视敦煌文献中唯一标目“词文” 的作品《季布骂阵词文》, 其与典型的变文作品有何本质区别?

首先从题材内容来看, 变文可大别为演述佛经故事(如《大目乾连冥间救母变文》 ) 和非佛经故事两种, 后者主要是历史故事(如《汉将王陵变》 )。 《季布骂阵词文》 演述的是楚将季布的故事, 其人其事史传皆有记载, 如《史记》 有《季布栾布列传》, 《汉书》 有《季布传》, 《季布骂阵词文》 的人物原型和基本故事框架皆本于历史事实, 故这篇词文作品属于演述历史故事的类型。 它如《百鸟名》 等被认定为词文的作品, 亦无演述佛经故事者。 从这一点来看, 变文和词文在题材内容上或具有与宗教是否存在关联的差别。 然敦煌文献并非系统性的文献, 其或仅保存了当时词文作品的一隅而已, 故现存文献不见词文中有演述佛经故事者, 并不意味当时就没有此种情形; 且从逻辑上来看, 词文的取材也不存在彻底排斥佛经故事的内在机制, 因此题材内容并非两者的本质差别。

再从文本的体制、 语言来看, 变文韵散结合, 包含散说和韵唱, 其中韵唱部分以七言句式为主且皆押韵(偶句押韵、 存在转韵情形), 散说部分若为骈句亦有押韵, 语言则多采口头俗语。 《季布骂阵词文》 全篇320 韵, 几乎全为七言句式, 只有“嫌日月,爱星辰” “表曰”①本文所引《大汉三年季布骂阵词文》 文本出自黄征、 张涌泉校注《敦煌变文校注》, 北京: 中华书局,1997 年, 第91-127 页。 以下不再另注。三句为非七言句式, 可见词文的句式与变文接近但更趋整饬。 《季布骂阵词文》 通篇一韵到底, 在长篇中实为罕见, 然其是透过不避重韵、 邻韵通押、平上去三声混用的方式达成的。 其他词文作品如《季布诗咏》 存在转韵情形, 《百鸟名》 有句句用韵者, 故词文用韵亦接近变文而更趋极端。 词文的语言运用亦同于变文,多用浅白口语。 二者在体制上的最大区别, 乃在于词文皆为韵唱而无散说的部分, 变文承担叙事的散说部分在词文中转由韵文来承担。

变文与词文最主要的区别实在于表演艺术层面。 二者皆为某种表演艺术的文字底本, 其中变文所配合的表演艺术为“转变”, 这种伎艺通常在讲唱的同时会有故事画(变相) 配合呈现; 《季布骂阵词文》 所配合的表演伎艺虽无法确考, 但从其基本为韵唱的情形来看, 类似于后世的鼓词、 弹词之类的伎艺, 这种伎艺主要诉诸听觉感官, 而非如变文为听觉艺术与视觉艺术的综合呈现。 从表演者的身份来看, 执行“转变” 的人员既有僧人亦有世俗艺人; 《季布骂阵词文》 末两句言“具说《汉书》 修制了, 莫道词人唱不真”, 可知表演者为“词人”, “词人” 当属世俗的表演艺人。 至于进行表演的空间, “转变” 有专门的场所“变场”, 词文的表演空间虽难以确考, 但也不外乎茶馆食肆、 戏院书场甚至街头巷陌等配合商业消费的场所。 总之, 变文与词文的差别主要在于表演艺术层面, 题材内容、 体制、 语言等只是文本层面的技术性要素, 可以互参互学, 故仅能视作辅助的判准。

(二) “词文为话本说” 榷论

除了变文, 亦有学者又主张以话本(小说) 作为敦煌俗文学作品的总称。 许多现在被认定为是词文的作品也几度被划入了话本(小说) 的范围。 此观点最早可溯至鲁迅先生的《中国小说史略》: “用白话著书者, 实不始于宋。 清光绪中, 敦煌千佛洞之藏经始显露……而内有俗文体之故事数种…… 《孝子董永传》 ……则在伦敦博物馆。”①鲁迅《中国小说史略》, 北京: 商务印书馆, 2011 年, 第102 页。《孝子董永传》 ( 《董永》 ) 仅S.2204 一个写本, 全为七言句式, 首尾俱全, 但原卷阙题, 其情形与《季布骂阵词文》 相似, 文体性质亦在词文、 变文、 话本等之间游移,显然鲁迅先生在这里是把词文《孝子董永传》 作为话本的一种源头看待的。 程毅中先生提出话本可以总括几个俗文学文体的说法: “从广义说, 说唱故事的变文、 词文和俗讲经文等都可以看作话本。”②季羡林主编《敦煌学大辞典》, 上海: 上海辞书出版社, 1998 年, 第524 页。王齐洲先生明确将词文视作小说: “敦煌写本通俗小说还有称为‘词文’ 或‘词’ 的一类作品, 其中《季布骂阵词文》 《下女夫词》 《百鸟名》等可以作为代表。”③王齐洲《中国通俗小说史》, 武汉: 武汉大学出版社, 2015 年, 第96 页。不过王先生所举的《下女夫词》 实与《季布骂阵词文》 《百鸟名》情形不同, 据杨明璋先生的研究, 《下女夫词》 的性质应是一首婚仪诗歌④杨明璋《论敦煌文献所见的婚仪及其诗文的实际运用情形》, 《成大中文学报》 2011 年总第32 卷, 第35-60 页。, 循此, 将“词” 作为“词文” 的同义词或有待商榷。

由上可见, 上述观点是以“存在叙事成分” 这一点将词文与话本绾合在一起, 这表明词文的叙事需求超过了抒情。 《季布骂阵词文》 另有一个写本题作《捉季布传文》,“传文” 之称亦是叙事性的一种显现。 话本与词文在题材内容上基本相通, 语言亦以通俗口语为主, 且都属于通俗的表演艺术, 此为其共同点。 至于差异处, 一方面表现在体制层面, 话本与词文恰好相反, 前者句式散行不押韵, 后者几乎全为齐言且通篇押韵,疆界甚明。 两者更主要的差别在于表演艺术层面, 话本所配合的表演伎艺是“说话”,表演方式采用散说, 表演主体为“说话人”; 词文则由“词人” 全以韵唱的方式呈现。可见词文与话本的距离, 实要比词文与变文的距离更大一些。

(三) “词文源于俗赋说” 榷论

俗赋亦为敦煌俗文学文体之一, 持“词文源自俗赋” 之观点者较少, 如章培恒、骆玉明先生合撰的《中国文学史新著》 云: “至于词文, 当是由俗赋衍生而来, 纯为诗体…… 《季布骂阵词文》 ……体现出民间叙事文学由赋体转向诗体后在艺术上的进展。”⑤章培恒、 骆玉明《中国文学史新著》, 上海: 复旦大学出版社, 2007 年, 第108 页。《季布骂阵词文》 之所以被溯源于俗赋, 大抵由于其采铺陈的赋法结撰, 且多用对话体之故。 诚然, 俗赋和词文从题材内容来看较为接近, 皆不取佛经故事, 但稍不同的是词文多演述历史故事, 而俗赋则以民间故事为主。 再从体制来看, 俗赋延承赋体以四言、 六言为主的句式和隔句用韵的韵式, 不同于《季布骂阵词文》 以七言句式结撰并一韵到底的体制。 两者之别还在于表演艺术上, 词文采演唱的方式呈现, 而俗赋延承赋体“不歌而诵” 的传统, 采用的是诵读的方式。

三、 《季布骂阵词文》 为七言叙事诗榷论

尽管学界对词文与变文、 话本、 俗赋等文体的区别已有较明确的共识, 但由于词文的典型文本《季布骂阵词文》 是一韵到底、 通篇几乎全为七言的叙事性作品, 故有学者将其视为七言叙事诗。 从广义的诗歌概念来看, 此论差可接受; 但从狭义的诗体界分标准来说, 《季布骂阵词文》 与纯粹的七言诗歌体制存在本质不同。

(一) “词文为叙事诗说” 源起

“词文为叙事诗说” 最早可溯至郑振铎先生的《中国俗文学史》: “最好的一篇叙事歌曲, 乃是《季布骂阵词文》, 这篇宏伟的诗篇……”①郑振铎《中国俗文学史》, 第157 页。可见郑氏是将词文作为诗歌看待的。 后来发皇此论者甚众, 如周绍良先生云: “所谓‘词文’, 它是用歌辞写出来的纪事诗, 因之名为‘词文’, 和别种形式的文艺是不能混淆的。”②周绍良主编《敦煌变文论文录(上册) 》, 上海: 上海古籍出版社, 1982 年, 第405-423 页。周氏承郑氏观点, 明确将词文定义为“用歌辞写出来的纪事诗”, 强调词文的音乐性和叙事性。 李骞先生在《谈谈敦煌本〈季布骂阵词文〉 》 一文开宗明义指出: “敦煌本《季布骂阵词文》 ……为东汉有名的叙事诗《孔雀东南飞》 的三倍, 为魏晋南北朝著名的叙事诗《木兰辞》的十三倍, 比蔡琰《悲愤诗》 多九倍。 因此它的出现标志着我国叙事诗发展的新开端、新纪元。”③李骞《谈谈敦煌本季布骂阵词文》, 《辽宁大学学报》 1986 年第3 期, 第45 页。显然作者是将《季布骂阵词文》 置于中国古代叙事诗的脉络中来讨论的。前引程毅中先生在撰写《敦煌学大辞典》 “话本” 条时, 虽主张“大话本” 的观念而将词文等笼括于内, 但就词文本身而言, 其认为词文更接近于诗: “敦煌本《季布骂阵词文》 ……是一首长篇叙事诗歌。 以往我们常以汉语文学没有长篇叙事诗为憾事, 总觉得《孔雀东南飞》 还是太短, 在看到《季布骂阵词文》 之后, 似乎可以稍稍感到欣慰了。 此诗全文640 句, 4474 字, 在汉语诗歌史上是空前的长篇作品。”④程毅中《 〈季布骂阵词文〉 与词话的发展》, 《敦煌吐鲁番研究》 第13 卷, 上海: 上海古籍出版社, 2013年, 第1-7 页。张鸿勋先生亦谈到: “ 《捉季布传文》 ……比历来认为是我国第一长叙事诗《古诗为焦仲卿妻作》的335 句、 1765 字还要长, 应该说, 它才是我国唐代以前最长的叙事诗。”⑤张鸿勋《敦煌俗文学研究》, 兰州: 甘肃教育出版社, 2002 年, 第134 页。可见, “词文为叙事诗说” 已成为了关于词文文体性质的一个重要观点。

(二) 《季布骂阵词文》 为七言叙事诗榷论

《季布骂阵词文》 之所以会被视为一首七言叙事诗, 大抵是由于此篇作品通篇押韵且几乎全由均齐的七言句构成之故。 然“诗之为诗” 自有其区别于其他文体的根本特质所在, 此即所谓的“诗性”。 那么, “诗之为诗” 的根本要素是什么? 以下试结合《季布骂阵词文》 进行相关分析。

其一, “诗性” 是否指韵律? 《季布骂阵词文》 通篇押韵, 押韵方式为偶句押平声韵, 一韵到底(共320 韵), 不避重韵, 邻韵通押( “真” “文” “元” 韵), 对如此长篇来说, 能营构出这样的韵律效果实属不易, 故学者据此认为《季布骂阵词文》 是一首诗歌。 然韵律并非诗歌的独有特质, 属于广义诗歌的词、 曲, 介于诗文之间的赋, 属于文的颂、 赞、 哀、 诔、 箴、 铭等文体, 皆以押韵作为其典型的形式特征之一, 这些以押韵为特征的文体更被总称为“韵文”。 故押韵不等于是诗, 若以押韵为判准, 根据《季布骂阵词文》 的情况, 其亦可视为一篇通俗的诗体赋。

其二, “诗性” 是否指由平仄构成的声律? 程毅中先生曾言: “《季布骂阵词文》 长达640 句, 其中有不少是按平仄声节交替的律句。”①程毅中《 〈季布骂阵词文〉 与词话的发展》, 第2 页。此论的确揭出了《季布骂阵词文》受近体诗影响的确凿证据。 但平仄律亦不能作为形塑“诗性” 的根本要素。 何以言之?平仄律萌蘗于南朝, 定型于初唐, 平仄律是近体诗的主要形式特征。 然而, 无论在近体诗定型之前或之后, 古体诗皆不必遵守平仄律, 但吾人从不否认其之为诗。 质言之, 平仄律只是增强“诗性” 的一种方式, 而不是塑造“诗性” 的根本要素。

其三, “诗性” 是否指篇制层面的均齐句式? 《季布骂阵词文》 通篇几乎全由均齐的七言句式结撰(全文仅有三句为非七言句), 此一点的确与歌行等诗体相类。 不过,均齐的句式亦存在于其他的文体之中, 且诗歌本身也共存着均齐与非均齐的句式, 以篇制作为诗之判准亦不妥。 总之, 以上所谓韵律、 声律、 篇制等形式方面的特征, 并非决定一篇作品是否为诗歌的根本判准, 只能说是形塑《季布骂阵词文》 “诗性” 特征的诸多要素之一。

那么, 从形式上来看, 形塑“诗性” 的根本要素究竟是什么? 一言以蔽之, 此即节律。 所谓节律, 主要指诗句的节奏规律。 节律是贯串古今诗歌各体并与其他文体相区别的基本形式要素, 换言之, 节律是“诗之为诗” 即形塑“诗性” 的根本要素。 正如陈本益先生所言: “汉语诗歌具有一种基本的或者说主要的节奏因素, 它一以贯之, 存在古今各体诗歌中, 只是在不同诗体中有不同的表现形态罢了。”②陈本益《汉语诗歌的节奏》, 台北: 文津出版社, 1994 年, 第14 页。循此, 要检验《季布骂阵词文》 的“诗性” 成分, 最重要的是检验其节律。 《季布骂阵词文》 几乎全以七言句式结撰, 那七言体的节律是什么? 明人胡震亨《唐音癸签》 云: “五字句以上二下三为脉, 七字句以上四下三为脉, 其恒也。 有变五字句上三下二者……变七字句上三下四者……皆蹇吃不足多学。”①[明] 胡震亨《唐音癸签》, 上海: 上海古籍出版社, 1984 年, 第31 页。是知七言体诗句的标准节奏为上四下三②关于七言体节奏形成的具体过程, 参见葛晓音《早期七言的体式特征和生成原理》, 收入《先秦汉魏六朝诗歌体式研究》, 北京: 北京大学出版社, 2012 年, 第205-226 页。。 在分析之前,还需引入松浦友久先生提出的“韵律节奏” 和“意义节奏” 的概念, 前者非指押韵而是整个声音的节奏, 后者则指字面意义上的节奏, “就语言的自然形态看, 无论是在韵文还是散文里, 韵律节奏和意义节奏基本上是相一致的”③[日] 松浦友久著, 孙昌武等译《中国诗歌原理》, 沈阳: 辽宁教育出版社, 1990 年, 第104 页。。 易言之, 七言诗的“韵律节奏” 和“意义节奏” 按常格皆应是上四下三的节奏, 两者是基本统一的。

(三) 《季布骂阵词文》 的节律分析

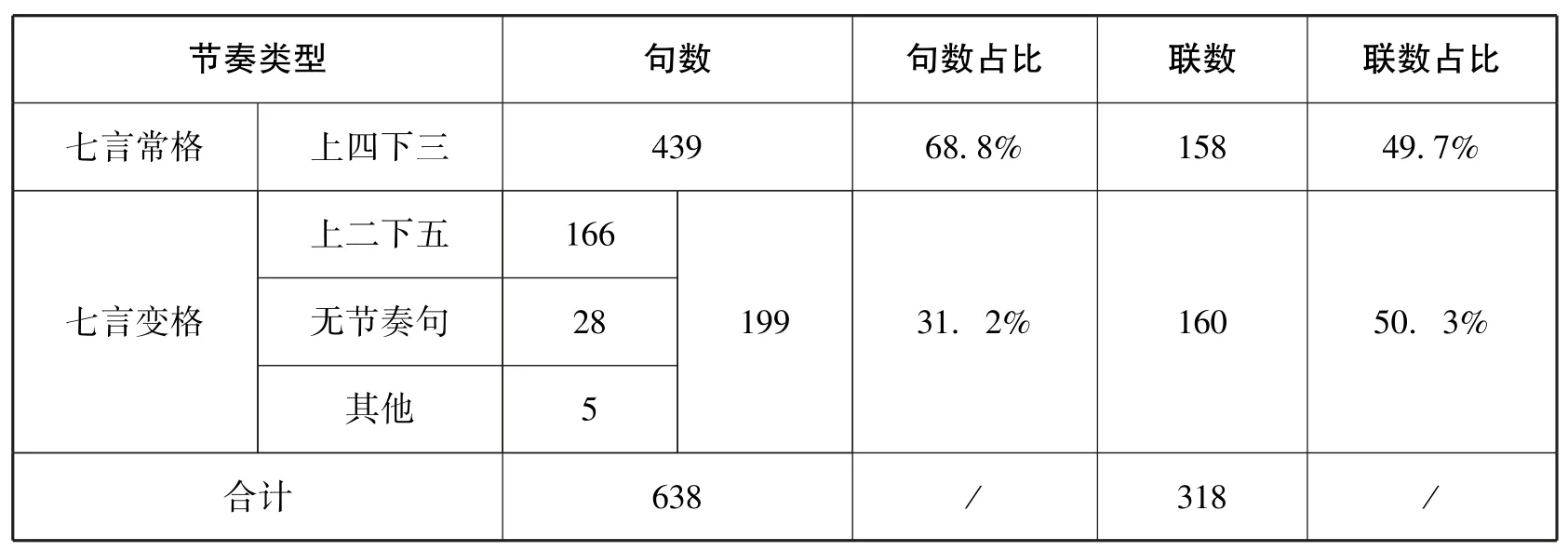

若以上四下三的节奏标准检验被视为七言诗的《季布骂阵词文》, 情况又如何呢?《季布骂阵词文》 全篇共641 句(“嫌日月, 爱星辰” 应视作两个三言句), 其中七言句共638 句; 本篇作品由两句构成一联, 偶句押韵, 共320 韵, 一联中出句和对句皆为七言者共318 联(非七言组成的二联为“嫌日月, 爱星辰, 昼潜暮出怕逢人” “表曰: 臣作天尤合粉身” )。 以《季布骂阵词文》 638 个七言句和318 个七言联为考察对象, 其节奏类型构成如下:

《大汉三年季布骂阵词文》 节律分析表

以下结合《季布骂阵词文》 的文本对上表进行说明: 作为七言常格的上四下三节奏句在此篇作品中运用最多, 如“楚家猛将/恰如云” “观风占气/势相吞” 等, 这些句子的意义节奏和声音节奏是统一的。 然而, 此篇作品中的变格七言句(非上四下三节奏) 的占比亦高达三成多, 这一现象不得不引起吾人注意。 因为七言体的意义节奏和声音节奏是基本统一的, 即或有不统一者, 一方面数量极少, 且多出现于早期诗歌中,一诗中往往仅少数几句不合常格; 另一方面, 在创作意图上, 变格七言句往往是作者有意为之(如韩愈、 孟郊之诗)。 《季布骂阵词文》 是一篇流传于民间的通俗文学作品,质朴无华, 难以看出如“韩孟” 那般的文人诗刻意改变七言上四下三节奏的情形, 而更接近于自然书写的形态。 在这些非上四下三节奏的七言句中, 又以上二下五节奏最多, 如开篇首句“昔时/楚汉定西秦”, “昔时” 之后存在一个明显的顿断处, 其后的“楚汉定西秦” 作为一个单独的意义单位存在, 意义节奏若断为“昔时楚汉/定西秦”,则文意将扞格不通。 类似情形在《季布骂阵词文》 中极多, 几乎皆为类似首句的以二字词组领起后面由五个字构成的一个意义单元, 如“旬日/敕文天下遍” “但道/兖州庄上客” “是时/汉帝兴皇业” 等, 这类句式在词、 曲或戏文中比较常见, 称为“领字句”。

非常格的七言句中数量排名第二的是一些无节奏句, 亦即典型的散文句。 诸如“走到下坡而憩歇” “问讫萧何而奏曰” “季布低声而对曰” “不敢显名于圣代” “周氏便知是季布” “朱解问其周氏曰” 等等, 这些句子无法明确切分节奏, 原因在于它们皆采用散文句法。 具言之, “而” “于” “是” 等虚字的加入, 使得句子成分间的逻辑关系外显化, 从而极大弱化了句子内部的顿断感。 从以上的分析可见, 《季布骂阵词文》使用了数量极多的“蹇吃不足多学” 的非常格七言句, 句子的意义节奏和声音节奏不统一的情形十分明显, 此一点和一般的七言诗相差极大。

若将上述分析扩充到一联来看, 《季布骂阵词文》 一联之中出句和对句节奏不对应者极多, 最多的是“上二下五+上四下三” 的情形, 如开篇首联“昔时/楚汉定西秦,未辨龙蛇/立二君”, 此种情形实质上是出句的首二字领起后面“5+7” 的句意, 换言之, “昔时” 设定的是此联整体的时间背景, 后面的“楚汉定西秦, 未辨龙蛇立二君”都发生在这个限定的时间范围内。 另外还有一些非常格七言句的组合, 较多的是“上二下五+上二下五” 的情形, 如“捉得/赏金官万户, 藏隐/封刀斩一门”, 此联是一个形成对照的并列结构句式, 出句言“捉得” 季布之后的结果—— “赏金官万户”, 对句写“藏隐” 季布的后果—— “封刀斩一门”。 将这几种情形统整来看, 《季布骂阵词文》 存在非常格七言句成分的诗联多达160 联, 占全部齐言的318 联的一半多(50.3%), 已超过了由常格七言句构成的诗联数, 此一点更完全不同于一般的七言诗。

综上所述, 七言体诗句的标准节奏为上四下三, 且意义节奏与声音节奏一般趋于统一。 《季布骂阵词文》 虽通篇几乎全由七言句式结撰, 但存在极为显著的意义节奏与声音节奏不一致的现象; 若扩大至一联来看, 则半数诗联皆非常格的七言诗联。 职是之故, 《季布骂阵词文》 只能说是在创作中借鉴了较多七言叙事诗的“诗性” 要素, 从而具备了较为明显的“诗性” 特征。 然若断言其为一首标准的七言诗——将其与《长恨歌》 等正宗的七言叙事诗等量齐观, 则似可商榷。 换言之, 两者虽皆为七言, 但此七言非彼七言, 不能说用均齐的七言句结撰且押韵者即为七言诗。

四、 “别是一家” 的可能——界定词文文体性质的若干原则

通过上文的分析, 可以发现词文这种文体与典型的变文、 话本、 俗赋、 七言叙事诗皆存在着明显的区别, 这便为词文作为一种独立的文体提供了正名的需求与可能。 事实上, 词文“别是一家”, 它既不属于变文、 话本、 俗赋, 亦不是纯粹的七言叙事诗。 当前不少学者主张将词文归入讲唱文学的谱系中, 这一观点符合情实。 笔者以为, 在界定词文的文体性质时, 除需参照前引张鸿勋先生提出的三个原则之外, 还需关怀以下几点:

其一, 词文具备某种文体的特征, 并不代表它就属于这种文体。 词文与变文、 话本在题材、 体制、 语言上近似; 在多用铺陈直叙的赋法等方面又可与俗赋形成联结; 在韵律、 声律、 句式等方面更与诗歌难以区别, 论者遂各据一面为词文定性, 而未考量到其中最本质的因素。 当前词文与变文、 话本、 俗赋之别已大体得到解决, 它们在表演艺术上形成了终极的区别。 但究竟词文是否为诗, 以及《季布骂阵词文》 是否为七言叙事诗等说法, 或有商榷的空间。 事实上, 早在1933 年, 孙楷第先生在《词话考》 中即已谈及词文与诗歌之间是借鉴的关系: “考其(词文) 文体, 大抵原于呗赞。 译述者祖述梵音, 而句法则采中国之诗歌形式。 其初古音传写, 尚有师承。 嗣则以意为之, 新声滔荡, 殆与时曲俗调无别。 而俗讲僧尤喜用之, 于叙说中多附歌赞, 意在疏通经讲, 兼以娱众; 后世说书者效之, 遂于诗歌词曲外另成此种文体……短者略似律绝, 长者乃如歌行。 当时亦迳称之曰词, 或曰词文。”①孙楷第《沧州集》, 北京: 中华书局, 2009 年, 第75 页。孙先生即以“略似” “如” 等商榷口吻, 指出词文借鉴了诗歌的某些特征, 而未径视之为诗。

其二, 在强调词文文体独立的同时, 应避免走入另一种极端, 即割裂词文与其他文体的关联。 从上述分析已可见敦煌俗文学文体分类所面临的复杂局面, 王小盾先生曾指出敦煌俗文学文体存在“兼类” 和“游移” 的现象: “在敦煌文学或者说俗文学中, 体裁往往是不确定的。 其中一种表现是‘兼类’, 亦即作品身份容易变化。 例如讲经文往往改编为变文, 诗歌往往配入曲子演唱, 押座文既见于讲经文也见于变文, 曲子词在用于说唱故事之时转变为词文, 作为变文特征的配图讲唱亦见于话本。 另一种表现是‘游移’, 亦即文体命名上的不确定……文体名是按照书面文学的习惯建立的, 而俗文学文体的存在却是超越文本的存在。”②王小盾《从敦煌学到域外汉学》, 北京: 商务印书馆, 2013 年, 第567-568 页。就词文来说, 这种复杂现象一方面迫使吾人尽可能去厘清其边界, 另一方面也提醒吾人应从词文与其他文体的交集中探寻其源流演变的脉络。 词文与变文、 话本、 俗赋、 诗歌各有不同程度的交集, 这些相通的要素亦是构成词文文体特质的有机成分, 如使用平仄律、 通篇押韵是诗歌的特征, 词文并非就不可以借鉴这些, 反之这些浓郁的“诗性” 特征正是形塑词文文体特质的重要部分。 正如郭英德先生所言: “在中国古人看来, 文体与文体之间, 决不仅仅是‘相克’ 的, 更是‘相生’ 的。 人们始终是在‘本同’ 的文体世界中进行‘末异’ 的分体归类的, 因此对文体的分体归类, 不仅仅用‘辨异’ 的眼光……而且还要用‘求同’ 的眼光, 充分地照顾到一种文体可以兼通他种文体的行为方式和文体功能的特点……这正是中国古代文体分类观的妙谛。”①郭英德《中国古代文体学论稿》, 北京: 北京大学出版社, 2005 年, 第150-151 页。若彻底截断词文与其他文体的关联, 则词文本身亦将消解。

其三, 应跳脱出文本中心主义的束缚, 以仪式活动、 表演艺术为中心重新审视词文的文体特质。 在界定敦煌俗文学文体时, 吾人常据书面文本得出相关结论, 而忽略了这些文本可能是某种仪式活动或表演艺术的产物, 即文本必须与之配合才能显现出完整的意义。 譬如常被视作词文的敦煌文献《下女夫词》, 从文本来看前面“儿答” “女答”的部分以四言四句体为主, 其后《下至大门咏词》 以下六首(现在学界倾向将这部分独立为《论女婿》 组诗), 则为近似咏物的五言四句体。 若依据这些文本上的特点, 则容易导向以此篇为词文的结论。 然若从仪式活动或表演艺术的视角考察, 《下女夫词》实际乃是一篇配合婚仪活动的文本, 而《季布骂阵词文》 则是表演艺术的产物; 在婚仪活动的场域内, 《下女夫词》 由“相郎” 和“侍娘” 口头对答念诵的形式呈现, 而《季布骂阵词文》 是在商业表演场所中, 由“词人” 搭配某种乐器以韵唱的形式展演。可见从仪式活动或表演艺术的视角来看, 两者的差异实非常明显。

其四, 从后世相关文体推源溯流, 寻觅其与词文之间可能的源流脉络。 循此, 本文进而提出这样一种假设: 敦煌文献所见的词文可能还不是一种成熟的文体。 既然词文在敦煌文献中寥若晨星, 可互相参详的文本极少; 在前代与同时代的文献中, 亦未能找到近似的文体, 因此很难笃定词文是某种近似文体的变体; 而在传世文献中, 更不见此一体。 鉴此, 一个可行的方法是将考察范围向后扩展, 检视后来是否有作品承衍《季布骂阵词文》 的特质。 如叶德均先生将讲唱文学分为“乐曲系” 和“诗赞系” 二类, 指出属于“诗赞系” 的特殊类别——只有韵文没有散文的子弟书、 大鼓、 弹词的开篇和各种叙事唱本等皆渊源有自: “这类(只有韵文) 虽然和韵散夹杂的一般讲唱文学有分别, 但也应该附属于这一范围以内, 因为它是自有来源的——在最早的讲唱文学的俗讲中, 就有纯韵文的《董永变》 《季布骂阵词文》 等变文。 这类是全用诗赞体。”②叶德均《宋元明讲唱文学》, 北京: 商务印书馆, 2015 年, 第5 页。尽管叶氏秉持的是“词文为变文说”, 然其已揭示出词文与子弟书等后世讲唱文学的渊源关系。 除了这类只有韵唱的讲唱文学, 其他讲唱文学中也并非没有词文的影响, 如林聪明先生即云: “盖宋元以来, 民间讲唱文学并非各自独立发展, 而是交互吸收, 有的说唱兼重, 有的偏重其一。”③林聪明《敦煌俗文学研究》, 台湾东吴大学博士学位论文, 1984 年, 第310 页。以上的说法提示吾人, 若用后设的视角检视词文, 一方面可知词文并非一种真正“失传的文体”, 而是在发展过程中被后世的讲唱文学文体不同程度地吸收或转化了。 循此, 也进一步透露出一点消息: 词文之所以不见于传世文献, 原因或就在于它可能只是一种正处演变初期、 尚未成熟的文体, 而敦煌文献所见的词文则堪称这种演变过程的标本。 事实上, 像明代成化年间刊刻的《新编说唱包龙图断白化精传》 是采用长篇七言(878 句) 韵文(押“真” “魂” 韵且一韵到底) 的形式、 以浅白口语演述故事的民间唱本, 其体制即与《季布骂阵词文》 如出一辙①参见张鸿勋《敦煌俗文学研究》, 第94 页。, 这显示出词文这种文体样式在后代确有承其脉络者。

五、 结语: 词文的文体性质与特征

以敦煌写本《季布骂阵词文》 为代表的词文一体, 虽与变文、 话本、 俗赋、 七言叙事诗等文体各有交集, 但它们之间皆存在着本质差别, 不宜混同。 经由词文与变文等文体的辨析, 并依据上文提出的界定词文文体性质的若干原则, 以下尝试对词文的文体性质与特征作出初步归纳。

其一, 词文作为一种俗文学文体, 属于“讲唱文学” 一系的成员, 是中古时期配合(商业) 表演艺术的产物。

其二, 从文体名义来看, 词文可谓一种“失传的文体”, 仅见于敦煌文献而不见于传世文献。 然而, 若从后设的视角检视词文, 则可窥知词文一体实际是在发展过程中被后世的鼓词、 弹词、 子弟书等讲唱文学文体不同程度地吸收或转化了。 换言之, 词文可能只是一种正处演变初期、 尚未成熟的俗文学文体。 不过, 这种尚未进化成熟的词文文体, 业已具备了与其他文体相区别的较为鲜明的特质。

其三, 词文“别是一家”, 它既不属于变文、 话本、 俗赋, 亦不是纯粹的七言叙事诗。 词文主要透过表演或仪式性质的不同而与变文、 话本、 俗赋分疆划界, 又通过节律的差异与一般的七言叙事诗形成区别。

其四, 词文在题材内容上并无倾向性, 但叙事的需求超过了抒情。

其五, 词文的形式与语言特征表现在: (一) 篇制方面: 句式以七言为主, 联式多用一联双句, 篇式上则为近乎均齐的长篇巨制; (二) 节律方面: 综合运用七言常格的上四下三节奏与非常格的其他节奏, 甚至无节奏句, 且意义节奏与声音节奏经常不一致; (三) 韵律方面: 无一定之则, 但以通篇一韵到底为主(主要透过不避重韵、 邻韵通押、 平上去三声混用的方式达成), 其他作品中也出现转韵或句句用韵的情形; (四)声律方面: 无固定规则, 但多掺入平仄交替的律句; (五) 语言方面: 多用浅白质朴的口语。

不过, 上述结论的得出主要基于敦煌文献中出现“词文” 题名的唯一文本《大汉三年季布骂阵词文》, 同时辅以敦煌文献中其他未题为“词文” 但体制接近者(如《董永》 《季布诗咏》 《百鸟名》 ) 为据。 在有限的文本的基础上, 或只能见得词文真实面貌之一隅。 但上述文体特征, 也有力证明了词文业已具备了与其他文体相区别的鲜明特质。