湘潭市社区老年人肌少症患病率调查及预测模型构建

陈佳惟,李泽云,彭坤,肖勒,刘鑫

(湘潭市中心医院康复医学科二科,湖南 湘潭411100)

肌少症是指以骨骼肌质量和力量的进行性和广泛性丧失为特征的综合征[1]。它是由身体内、外环境和遗传因素共同作用的复杂疾病。肌少症常会导致老年人运动功能损害,增加老年人的致残率[2]及致死率[3],对老年人的生活质量带来严重的影响。目前,我国已经步入老龄化社会,正面临着与人口老龄化相关的严峻挑战[4]。有研究认为肌少症的发生与高龄、生活方式、低体质量指数(body mass index, BMI)等有关[5],但不同区域的生活方式存在广泛差异。湖南省各城市对社区老年人肌少症发病率调查研究较少,故本研究通过现况调查的方法,对湘潭市老城区60岁及以上老年人肌少症患病率及其危险因素进行探究,了解该地区肌少症的患病率,分析肌少症的影响因素,为制定该地区肌少症的防治策略提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用方便抽样方法,选取2021年7月至11月湘潭市老城区5个社区(新四村、新五村、泉心塘、雷公塘、芭塘社区)年龄≥60岁的受试者进行肌少症患病率筛查。此次共纳入受试者556例。肌少症诊断标准参考2019年亚洲肌少症工作组(Asian Working Group for Sarcopenia, AWGS)[6]进行:(1)肌肉质量指数<7.0kg/m2(男性)或5.7kg/m2(女性);(2)握力<28kg(男性)或18kg(女性);(3)6m步速<1.0m/s;(4)简易肌体功能评估量表(short physical performance battery,SPPB)评分≤9分;满足(1)且满足(2)、(3)、(4)中的一项。排除标准:(1)年龄<60岁;(2)严重的水肿、脱水等人体成分急性改变;(3)需卧床,有重大身体残疾,无日常生活自理能力;(4)需要辅具行走或有严重的认知功能障碍不能配合完成生物阻抗测定,步行速度,握力的测定;(5)置入人工关节或安装心脏起搏器而不能进行生物阻抗测定。本研究受试者均知情同意,并经湘潭市中心医院伦理委员会批准(伦理审查号:2022-10-001)。

1.2 方法

1.2.1 问卷调查 问卷内容包括:性别、年龄、民族、疾病史、独居生活、静坐时间、有无跌倒、跌倒次数、抽烟饮酒史及锻炼身体状况等。

1.2.2 人体成分测量 采用生物电阻抗分析法(bioimpedance analysis,BIA;人体成分分析仪,型号InbodyS10)测量人体成分。测试方法:受试者去除身上金属物品,站立位,双臂伸展贴靠于身体两侧,双手掌面向下。双下肢伸展,用电极固定左右双踝、左右手大拇指和中指。嘱患者放松站立1~2min,待结果传输于计算机后,记录数据,肌肉质量以kg为单位。相对骨骼肌质量指数计算方法:四肢骨骼肌质量(kg)/身高2(m2)。

1.2.3 四肢围度测量 由同一测试人员使用卷尺测量受检者四肢围度,使用非弹性带测量四肢的最大周径。小腿围(左右腿):两脚分开自然站立,间距约15cm,体质量均匀分布在两腿上,用皮尺量出小腿腓肠肌最粗处的围度;大腿围(左右腿):两脚分开自然站立,间距约15cm,用皮尺量出大腿肌肉群最粗部位的围度;上臂围(左右臂):直立位,手臂平举,手掌向上用力握拳屈肘,使肱二头肌尽量收缩,用皮尺在肱二头肌最突出处绕1周,量出收缩时的上臂围;前臂围(左右臂):直拳、握拳,腕关节伸直,测量最粗部位。

1.2.4 握力检测 采用JAMAR握力计(Sammons Preston,美国),以kg为单位。测试方法:测试前调整握距。受试者采取坐姿,双脚自然平放在地面上,屈肘90°,上臂与胸廓之间留有空隙,不超过30°,受试者以最大力量握住握力计,保持5s,记录数值。左右手各握3次,间隔1~2min,取最大值。

1.2.5 步速检测 行走6m步速测定,受试者按照日常步速行走6m,秒表记录所需时间,计算步速。

1.2.6 SPPB评分 SPPB包含不同姿态的站立、日常步速、坐站试验,用以检查受试者的平衡、步态、力量和耐力。SPPB根据受试者平衡能力、步速和站立情况进行评分,最高为12分,10~12分提示肌肉功能良好,7~9分提示肌肉功能中等,0~6分提示肌肉功能差。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 社区老年人肌少症患病率

纳入调查研究受试者556例,其中男性276例,女性280例。确诊为肌少症患者87例(15.65%),其中男性46例,女性41例。

随着年龄增长,肌少症患病率明显增高,60~69岁组患病率为4.00%(8/200),70~79岁组患病率为12.97%(31/239),80~89岁组患病率为41.23%(47/114),90~岁组患病率为33.33%(1/3)。

2.2 非肌少症组与肌少症组不同指标比较

2组间年龄、体质量、腰围、BMI、有无跌倒、近1年跌倒次数、平均每天锻炼时长、左侧握力、右侧握力、左前臂围度、右前臂围度、左上臂围度、右上臂围度、左大腿围度、右大腿围度、左小腿围度、右小腿围度、平衡得分、步行得分、步速、坐-站平衡得分、SPPB总分等,差异均有统计学意义(P<0.05);其他指标比较,差异均无统计学意义(表1)。

2.3 单因素logistic回归分析

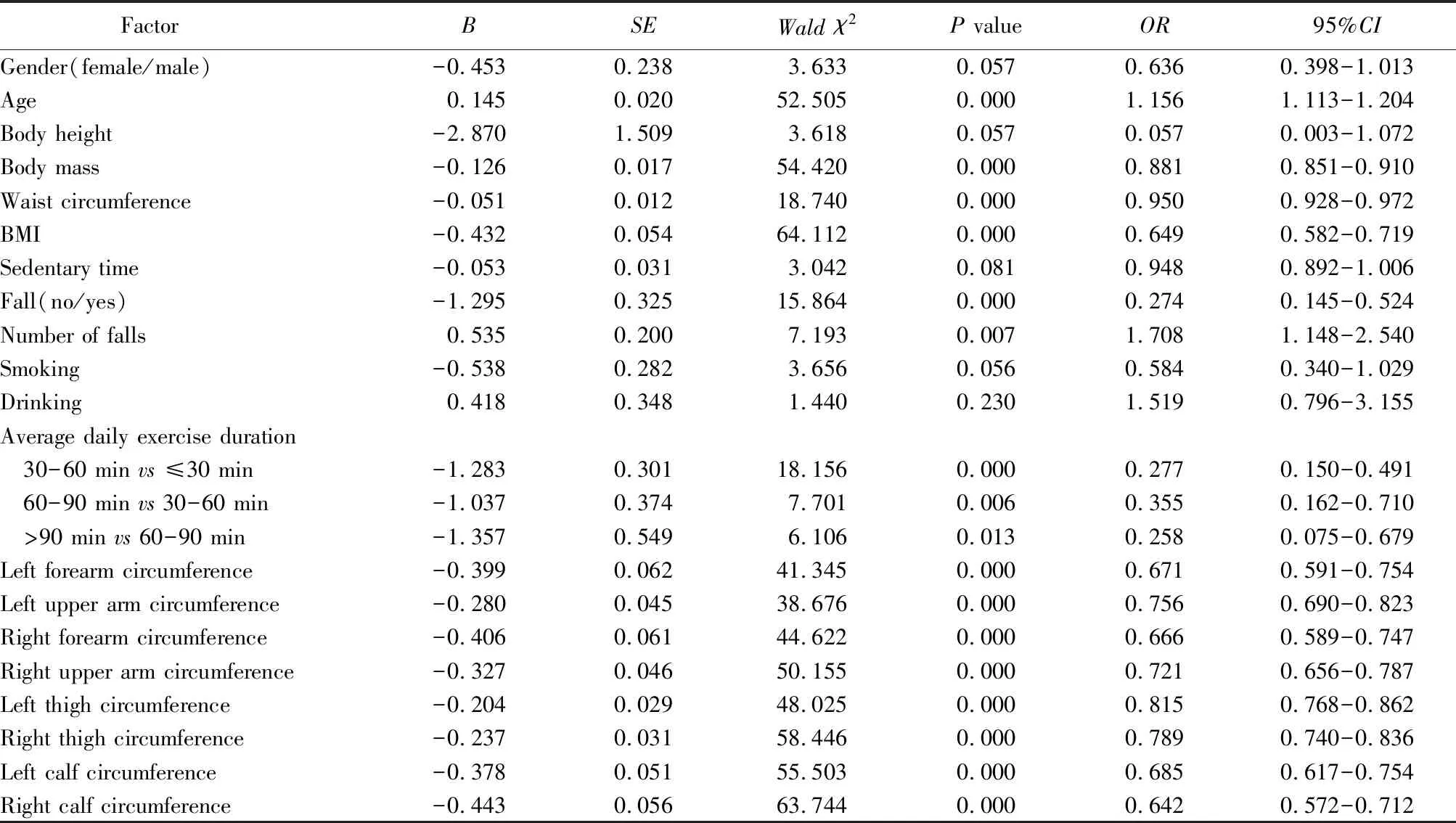

将上述分析中与肌少症发病相关的因素进行单因素logistic回归分析,结果显示体质量、腰围、BMI、平均每日锻炼时长、左前臂围度、右前臂围度、左上臂围度、右上臂围度、左大腿围度、右大腿围度、左小腿围度、右小腿围度与肌少症的发生均存在低风险相关;年龄、有无跌倒(近1年内)、跌倒次数(近1年内)与肌少症的发生均存在高风险相关(均P<0.05;表2)。由于肌少症的AWGS诊断标准包括握力、步速、SPPB得分,所以不再将其作为风险因素进行分析。

表2 肌少症相关因素单因素logistic回归分析

表3 肌少症相关因素多因素logistic回归分析

2.4 多因素logistic回归分析

将上述单因素分析显示与肌少症有统计学关联的变量进行多因素 logistic回归分析,考虑到其中变量左侧握力、右侧握力、左前臂围度、右前臂围度、左上臂围度、右上臂围度、左大腿围度、右大腿围度、左小腿围度、右小腿围度变量均存在左右侧高度相关,故只取其中一侧的指标纳入;跌倒次数和有无跌倒两个变量中只选取有无跌倒纳入。多因素 logistic回归分析结果显示:年龄是肌少症发病的独立危险因素,BMI、大腿维度、小腿围度是肌少症发病的保护性因素(均P<0.05;表 3)。

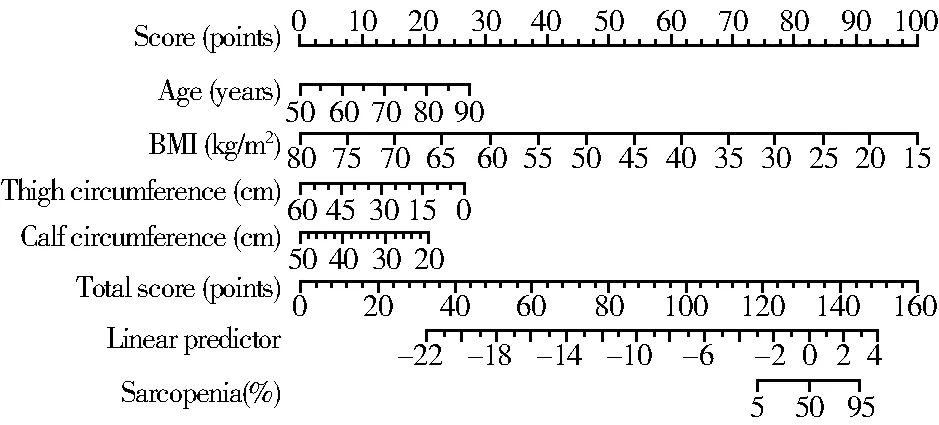

2.5 肌少症患病列线图预测模型

纳入多因素分析有意义的4个变量(年龄、BMI、大腿围度、小腿围度),构建列线图预测模型(图1)。在列线图中,每个预测变量相对应的分数相加为总分,总分越高表明老年人患肌少症的风险越高。社区老年人肌少症患病风险的计算方法:根据实际情况得出年龄、BMI、大腿围度、小腿围度相对应的分数,将所有分数相加,算出总分,与总分相对应的百分比数值即为社区老年人肌少症患病发生的概率。年龄越大,BMI、大腿围度、小腿围度均越低的情况下,患肌少症的风险越高。

图1 肌少症发生风险的列线图预测模型

2.6 列线图预测模型的评估

肌少症患病预测模型的ROC曲线下面积(area under the curve,AUC)为 0.895(95%CI0.859~0.931),显示此预测模型效能较好(图2)。

图2 预测模型的受试者工作特征曲线

3 讨 论

本研究采用 AWGS诊断共识开展针对湘潭市老城区社区老年人群的较大规模的肌少症患病率调查,结果显示,湘潭市老城区老年体检人群肌少症总体患病率为15.65%(87/556),略高于中国社区老年人的肌少症平均患病率12%(2228/18570)[7]。其中,不同性别老年人中肌少症患病率间差异无统计学意义。且随着年龄增长,男性和女性社区老年人肌少症的患病率均显著增高。另外,≥90岁组人群的发病率较其他组低,原因可能是纳入90岁以上研究对象较少。

本研究与之前的报道一致,年龄是肌少症的主要决定因素,增龄一直是骨骼肌量减少的最重要因素[8]。衰老过程影响骨骼肌质量和功能的下降,从而导致肌少症。正常人体从30岁开始肌量每年丢失约1%~2%,60岁以后肌肉质量平均每年下降5%~13%,到80岁时,超过30%的肌量已流失[9]。目前认为肌少症的发生与增龄相关的运动能力下降、神经-肌肉功能减弱、相关激素变化、肌细胞凋亡等机制有关[10]。

BMI是社区老年人肌少症的保护性因素,BMI与肌少症的患病率呈负相关。Kitamura等[11]研究显示,虽然肥胖是很多不良结局的危险因素,但是BMI值相对较高的老年人可能有更多的蛋白质摄入量,从而对抗肌肉流失,是肌少症的一个保护因素,与本研究结果一致。

在多因素回归分析中,平均每日锻炼时长比较存在显著性差异,根据本研究结果可以推测,平均每日锻炼时长≤30min与肌少症发病有相关性。但其他不同平均每日锻炼时长之间无明显的差异,可能的原因是本研究在问卷调查中老城区的居民的每日活动内容以走步为主,社区健身器材并不完善,居民间每日活动量并未达到较大的差距。

小腿围度的测量方法是使用非弹性带测量双侧小腿的最大周径。Kawakami等[12]对526例40岁以上日本人的小腿围测量,并与双能X线吸收法比对,预测肌少症的小腿围截取值为男性34cm(灵敏度88%,特异度91%),女性33cm(灵敏度76%,特异度73%)。AWGS也依据此研究设定小腿围度作为肌肉质量的替代指标,并建议筛查肌少症小腿围界值为男性<34cm,女性<33cm[13]。本研究显示肌少症患者组左侧小腿围度(30.89±2.86)cm、右侧小腿围度(30.28±4.01)cm,均小于参考标准。结果也证明,小腿围度与肌少症患病呈负相关。

与非肌少症组比较,肌少症组大腿围度相对较低(P<0.05)。很少有研究探究大腿围度与肌少症的相关性,相比小腿围度,大腿围度更能反应老年人肌肉质量。与小腿围度相比,大腿围度不会受到腿部畸形的影响,因为一般认为腿部的畸形或者异常发育常会出现在小腿部位(如:小腿的假性肥大)。另外,在四肢骨骼肌的总量中大腿骨骼肌的占比最大,有研究证实大腿骨骼肌含量与步速正相关[14],而步速与肌少症的发生呈负相关[15]。可以进一步推测大腿维度与肌少症的发生呈负相关。本研究也显示,大腿维度是肌少症的保护性因素,相比于小腿围度,相关性更强。

本研究中列线图预测模型可将每位社区老年人肌少症发生的风险预测值清晰展现,有助于筛选出肌少症发生的高危人群,指导其进行及早的锻炼和治疗,预防肌少症的发生。此次研究对列线图预测模型也进行了相关评估,结果显示模型具有较好的预测效能。

综上,湘潭市老城区老年人肌少症患病率较高,年龄是肌少症发生的独立危险因素,BMI、大腿围度、小腿围度是肌少症发生的保护因素。本研究存在的不足:(1)本研究中调查了多种可能危险因素,但样本总量偏少;(2)调查对象仅为老城区中能够自理的老年人,样本的代表性差;(3)身体活动水平及体育锻炼时长测评是基于老年人的自我报告,或存在回忆偏倚,无法准确地反映体力消耗水平。因此,在未来的研究中应进一步扩大人群和样本量,对身体活动水平的测量使用更为客观的方法。