显微镜下微创手术与传统开颅手术治疗基底节区高血压脑出血的效果观察

段振航

(龙胜各族自治县人民医院外三科,广西 桂林 541700)

高血压脑出血是高血压最严重的并发症之一,是由于长期血压水平较高导致的脑内小动脉发生病理改变,最终管壁出现玻璃样或纤维样变性和局灶性出血等情况[1]。该病具有高发病率、高致残率等特点,患者年龄多为50~60岁,具体症状表现为突然的头痛、眩晕、呕吐、偏瘫及失语等神经系统异常[2]。临床通过颅脑CT检查可观察出血部位在大脑半球、小脑或脑干区域,其中大脑半球的基底节区出血最为常见,出血会形成血肿,从而对周围脑组织产生压迫、阻碍等影响,导致脑部血流循环异常,引发其他并发症[3]。因此,临床对于该病的治疗以手术清除脑内血肿为主。传统开颅手术能够尽快减轻脑部损伤情况,促使患者早期苏醒,但创伤性较大,有感染等风险。近些年来,颅脑显微镜下微创手术逐渐应用于脑外科手术中,能够改善术中视野,对血肿精确定位,引流清除血肿,快速缓解颅内压[4]。本研究探讨显微镜下微创手术与传统开颅手术治疗基底节区高血压脑出血的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年12月至2022年12月龙胜各族自治县人民医院收治的115例基底节区高血压脑出血患者作为研究对象,按照随机数字表法分为研究组(60例)和对照组(55例)。研究组患者中男性42例,女性18例;年龄45~75岁,平均年龄(52.35±5.16)岁;出血量30~60 mL,平均出血量(45.25±3.62)mL。对照组患者中男性40例,女性15例;年龄43~72岁,平均年龄(52.20±5.20)岁;出血量30~60 mL,平均出血量(45.36±3.50)mL。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。本研究经龙胜各族自治县人民医院医学伦理委员会批准,患者家属均知情并签署知情同意书。纳入标准:①符合《中国脑出血诊治指南(2019)》[5]中高血压脑出血的诊断标准;②经颅脑CT检查确诊基底节区出血;③符合手术指征。排除标准:①合并凝血功能障碍者;②继发脑疝、脑梗死等严重并发症者;③合并血管畸形或脑动脉瘤者。

1.2 手术方法 研究组患者行显微镜下微创手术。常规消毒、铺巾,全身麻醉,取平卧位。于血肿距皮质最近处作3~5 cm直形切口,铣下直径3 cm类圆形小骨瓣,以骨蜡止血,以“十”字形方式切开硬脑膜,电凝切开皮质到达血肿腔。显微镜下以吸引器(上海三崴医疗设备有限公司,型号:JMC-SD型)清除血肿,由浅入深缓慢操作,使用吸引器予以清除,双极电凝止血,最后检查确认血肿清除彻底。以止血纱布平铺血肿腔,还纳骨瓣并固定,常规留置引流管,缝合伤口。术后常规抗感染、止血、脱水及降压等。对照组患者行传统开颅手术。常规消毒、铺巾,全身麻醉后在血肿部位头皮上作10 cm 左右长马蹄形手术切口,经大骨瓣入颅,以放射状方式切开硬脑膜,于长皮质处作1~2 cm 手术切口,将脑组织分离后,清除血肿,双极电凝止血,最后检查确认血肿清除彻底。以止血纱布平铺血肿腔,完成后常规放置引流管,缝合伤口。术后常规抗感染、止血、脱水及降压等。

1.3 观察指标 ①比较两组患者临床指标。记录两组患者手术时间、术中出血量(采用称重法检测)及住院时间。②比较两组患者美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分。于术前、术后3周及术后6周采用NIHSS评估患者神经功能改善情况,此量表内容包括意识、凝视、面瘫、言语、肌力及步行,总分45分:0~15分为轻度损伤,16~30分为中度损伤,31~45分为重度损伤;分数越高代表神经功能恢复情况越差[6]。③比较两组患者临床疗效。术后随访3个月评价疗效:肢体肌力≥Ⅲ级,意识清醒,恢复正常生活为显效;肢体肌力<Ⅲ级,意识清醒,生活需要协助为有效;肢体活动性较差,意识模糊,生活不能自理为无效[7]。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。④比较两组患者并发症发生情况。术后随访3个月,观察患者肺部感染、再次出血及应激性溃疡的发生情况。并发症总发生率=各项并发症发生例数之和/总例数×100%。⑤比较两组患者简明健康状况调查问卷(SF-36)评分。术后随访3个月,采用SF-36评估患者生活质量,此量表包括生理机能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况、精力、社会功能、情感职能及精神健康8个维度,总分0~100分,分数越高代表生活质量越好[8]。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析。计数资料以[例(%)]表示,组间比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验;计量资料以()表示,组间比较采用独立样本t检验,多时间点结果比较采用重复测量方差分析,两两比较采用LSD-t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

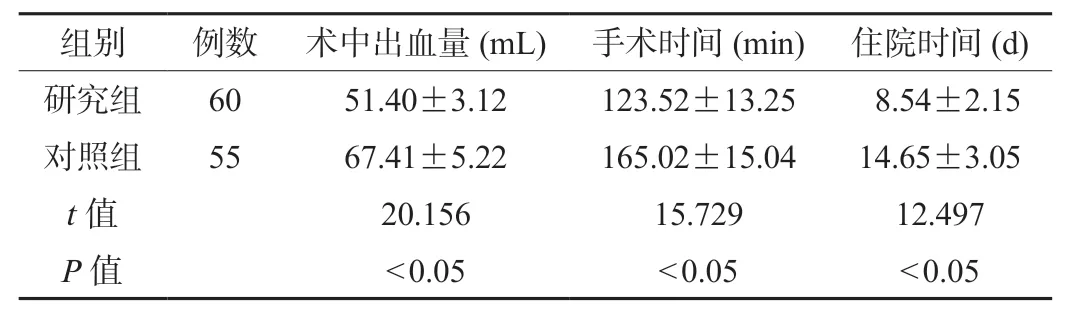

2.1 两组患者临床指标比较 与对照组相比,研究组患者术中出血量较少,手术时间和住院时间较短,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床指标比较()

表1 两组患者临床指标比较()

组别例数术中出血量(mL)手术时间(min)住院时间(d)研究组6051.40±3.12123.52±13.258.54±2.15对照组5567.41±5.22165.02±15.0414.65±3.05 t值20.15615.72912.497 P值<0.05<0.05<0.05

2.2 两组患者NIHSS评分比较 术前,两组患者NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后3周、术后6周,两组患者NIHSS评分均低于术前,术后6周低于术后3周,且研究组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者NIHSS评分比较(分,)

表2 两组患者NIHSS评分比较(分,)

注:NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表。

组别例数术前术后3周术后6周研究组6018.54±3.1514.02±2.2210.05±1.36对照组5518.36±3.2416.43±2.5413.20±1.52 F组间,P组间0.650,<0.05 F时间,P时间1.265,<0.05 F交互,P交互0.854,<0.05

2.3 两组患者临床疗效比较 研究组患者临床疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者临床疗效比较[例(%)]

2.4 两组患者并发症发生情况比较 研究组患者并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者并发症发生情况比较[例(%)]

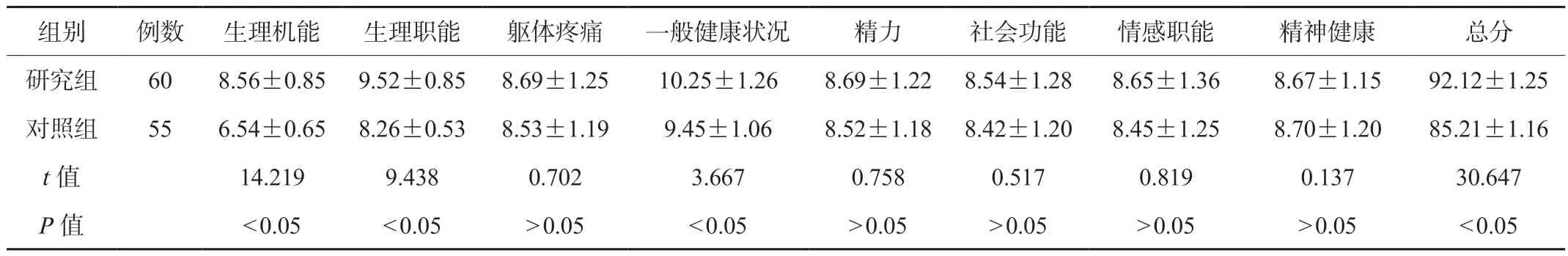

2.5 两组患者SF-36评分比较 研究组患者生理机能、生理职能、一般健康状况及总分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组间其余SF-36评分项目比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 两组患者SF-36评分比较(分,)

表5 两组患者SF-36评分比较(分,)

注:SF-36:简明健康状况调查问卷。

组别例数生理机能生理职能躯体疼痛一般健康状况精力社会功能情感职能精神健康总分研究组608.56±0.859.52±0.858.69±1.2510.25±1.268.69±1.228.54±1.288.65±1.368.67±1.1592.12±1.25对照组556.54±0.658.26±0.538.53±1.199.45±1.068.52±1.188.42±1.208.45±1.258.70±1.2085.21±1.16 t值14.2199.4380.7023.6670.7580.5170.8190.13730.647 P值<0.05<0.05>0.05<0.05>0.05>0.05>0.05>0.05<0.05

3 讨论

高血压脑出血是由脑内动脉、静脉或毛细血管破裂引起的脑实质内的一种自发性脑血管病,患者多表现为一系列的神经感觉障碍症状时,是一种具有高致死率的全球性疾病[9]。常见的出血部位为基底节区,在此区域的大脑中央动脉发出豆纹动脉,呈垂直样,当血压水平长期处于一个较高的状态时,就会对豆纹动脉的血流动力学产生影响,当血压突然升高,直角的豆纹动脉极易发生破裂,从而发生基底节区脑出血。相关研究认为,导致高血压脑出血的原因与动脉硬化有关,合并糖尿病、高血压等基础疾病的患者,由于长期的代谢障碍导致脑底动脉内膜成分发生改变[10]。动脉管壁上出现变性和局灶性出血、缺血和坏死,导致动脉血管强度降低,在局限性扩张的作用下形成微小动脉瘤,在上述病理基础上,患者在情绪激动、用脑过度、体力劳累等诱因作用下可导致血压升高,导致病变的脑动脉发生破裂出血。

高血压脑出血的诊断可通过颅脑CT、MRI等影像学手段观察脑内出血或血肿的位置、范围等信息,根据出血情况制订相应的治疗方案[11]。对于出血量较少、出血部位较深的患者适合采用保守治疗,包括控制血压、稳定情绪、卧床休息等,待血肿吸收、水肿消失,病情可趋近于好转。对于出血量较大的患者,表现为昏迷、嗜睡等症状,对可能引起脑疝等严重并发症的则需要尽快进行手术治疗。传统的开颅手术能够直接对血肿进行清除,较快解决脑内出血的问题,但是创伤较大,术中风险高,且对术后的神经功能恢复情况无确切的保证,可能有感觉障碍、肢体残障等后遗症[12]。随着临床微创技术的发展,对于脑血肿微创清除的治疗方案也不断更新改进,如显微镜下微创手术、神经介入技术等在镜下进行的微创手术创伤相对较小,手术风险低,能够通过精准定位血肿并给予清除,消除脑内出血症状,且术后恢复情况较好。

本研究中,研究组患者采用显微镜下微创手术,对照组则采用传统开颅手术,通过对比手术相关指标结果显示,研究组患者术中出血量少于对照组,手术时间和住院时间均短于对照组,提示显微镜下微创手术术中操作简便,创伤性较低,术后恢复较快。在镜下开小骨窗,对血肿进行辨认,避免常规视野盲区,清除血肿时直视性强,且操作简便,适用于急诊、危重患者的紧急救治。临床经验显示,小骨窗开颅操作对患者的损伤较小,手术步骤简便,直视下止血效果较满意。近年临床上推荐采用硬质镜与立体定向技术相结合清除血肿,无论术中采用何种入路和术式,都要避免或尽量减少手术对脑组织造成新的损伤。

本研究显示,术后3周、术后6周,研究组患者NIHSS评分均低于对照组,提示显微镜下微创手术术后患者神经功能恢复情况较好。NIHSS是临床应用较普遍的评估神经功能损伤程度的量表,能从患者各项神经功能表现进行判断,包括面部活动、肢体活动及语言功能等方面。显微镜下微创手术对血肿的清除具有较高的准确性,对周围脑组织的影响较小,有利于术后神经功能的恢复。杜敬华等[13]在研究中应用神经内镜手术对基底节区颅内出血患者进行治疗,结果显示患者术后的神经功能恢复和日常生活活动能力较好,与本研究结果具有共同之处。

本研究发现,研究组患者临床疗效优于对照组、并发症总发生率低于对照组,提示显微镜下微创手术疗效确切且安全性较高。在显微镜下对脑部结构的观察清晰,利于术者快速分开脑沟或侧裂、准确地找到血肿部位,对血肿的清除效果较好,并且能够最大程度避免血肿引发的二次损伤,降低术后并发症的发生率。本研究还显示,研究组患者生理机能、生理职能、一般健康状况及总分高于对照组,提示研究组患者出院后各项机体活动恢复状态良好,基本能够正常生活自理。显微镜下微创手术结合了影像技术、定向定位技术和血肿溶凝技术,在临床应用中具有重要的价值,具有创伤小、疗效好、安全及实用等优势[14]。患者术后反应轻微,可最大程度减少手术对神经功能的意外损伤,缩短住院时间,改善术后患者的生活质量。

综上所述,在基底节区高血压性脑出血患者中应用显微镜下微创手术治疗,有利于神经功能恢复,可改善临床疗效及预后生活质量,值得临床应用。