急性脑梗死患者机械取栓术后补救性支架置入的预后影响因素分析

王旭,赵冬,代林志,董江涛

石河子大学医学院第一附属医院神经外科,新疆石河子832008

急性缺血性脑梗死(AIS)目前已成为我国居民致死、致残的首位病因。机械取栓为主的介入治疗是治疗大血管AIS患者的一线方案,但约有30%的机械取栓患者仍无法成功再通血管。血管再通失败的原因主要与血管解剖特点、血栓性质以及颅内动脉粥样硬化(ICAS)程度有关[1-2]。为达到病变血管再通,保证及时的血流灌注,在机械取栓再通失败后,手术医师通常采取补救性的球囊扩张、支架置入。在这些补救性操作中,以补救性支架置入应用最为广泛。但考虑到额外的手术操作所带来的并发症及出血风险,急性期支架置入仅作为机械取栓血管再通失败后的补救措施使用,指南中也仅将其作为Ⅲ类推荐、C级证据[3-4]。本研究采用回顾性研究方法,对比补救性支架置入与单纯取栓AIS患者的预后,并分析影响补救性支架置入患者预后的相关因素。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集2021—2022年入住石河子大学医学院第一附属医院行机械取栓术的AIS患者。纳入标准:术前经头颅CT检查排除颅内出血,临床症状符合缺血性脑卒中;年龄≥18岁;本次发病前改良Rankin量表(mRS)评分0~2分;脑卒中诊断标准符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[5];发病至手术开始时间为5~24 h,因静脉溶栓时间窗限制,未进行静脉溶栓;经医师评估无机械取栓禁忌证;临床资料完整。排除标准:由动脉夹层或血管炎引起的卒中;合并其他严重疾病,包括肿瘤、免疫系统、肝肾功能不全、自身免疫系统疾病、血液系统疾病等;发病前2周内服用免疫抑制类药物;发病前存在禁忌证或实验室检查提示不能使用对比剂、阿司匹林或者氯吡格雷;临床资料不完整及回访丢失。共纳入符合上述标准的患者580例,男418例、女162例,年龄26~90(65 ± 13)岁。患者在局麻或全麻下行支架联合抽吸取栓(Solumbra技术),机械取栓成功后动态观察30 min再次造影,根据改良脑梗死溶栓分级(mTICI)评估取栓后闭塞血管再通情况。血流灌注≥2b级为血管成功再通(单纯取栓组);首次取栓未成功或多次取栓成功后,闭塞血管因局部狭窄导致血流灌注<2b级,则行支架置入使闭塞血管血流灌注≥2b/3级(补救性支架置入组)。单纯取栓组349例,男249例、女100例,年龄67.00(55.00,77.00)岁,BMI 24.99(23.49,26.77)kg/m2,合并高血压224例、糖尿病75例,吸烟149例、饮酒47例,NIHSS评分14.00(10.00,20.00)分,MPR 53.73(48.74,60.30),THR 1.94(1.82,2.37),LDH 247.00(183.00,446.00)mmol/L,脑梗死分型大动脉粥样硬化型157例、心源型140例、其他52例,脑梗死位于前循环244例、后循环105例,发病至股动脉穿刺时间8.00(7.00,11.50)h,取栓2次,发生术后出血转化39例;补救性支架置入组231例,男169例、女62例,年龄64.00(54.00,74.00)岁,BMI 25.21(23.88,26.06)kg/m2,合并高血压150例、糖尿病58例,吸烟86例、饮酒21例,NIHSS评分14.00(10.00,20.00)分,MPR 53.83(48.80,60.62),THR 2.01(1.76,2.25),LDH 240.50(183.00,377.10)mmol/L,脑梗死分型大动脉粥样硬化型98例、心源型103例、其他30例,脑梗死位于前循环163例、后循环68例,发病至股动脉穿刺时间8.00(7.00,10.50)h,取栓2次,发生术后出血转化21例。两组临床资料比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。本研究经我院伦理委员会批准(批号:KJX2021-117-01),所有受试者或委托人签署知情同意书。

1.2 补救性支架置入后处理方法 术后24 h内、72 h、1周复查头颅CT,给予神经重症监护。补救性支架置入组行头颅CT检查排除颅内出血者,术后24 h给予静脉持续滴注替罗非班维持以防止支架内急性血栓形成,替罗非班停药前4 h给予双联抗血小板药物阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg口服,持续3个月后改服单抗;头颅CT检查提示颅内出血者,停用替罗非班,同时行神经重症监护,给予脑梗死常规药物治疗。

1.3 补救性支架置入AIS患者预后评价标准 补救性支架置入AIS患者术后90 d通过电话或门诊随访,使用mRS评估患者神经功能预后,mRS评分≤2分为预后良好,≥3分为预后不良。

1.4 补救性支架置入AIS患者预后影响因素收集与分析方法 收集患者人口学资料、入院时NIHSS评分、梗死病因分型、梗死部位、发病至股动脉穿刺时间、取栓次数。入院时采集静脉血进行血常规、血生化等常规血液检查,检测乳酸脱氢酶(LDH)水平。根据平均血小板体积(MPV)、外周血小板计数(PLT)计算血小板体积指数(MPR),MPR=MPV/PLT。计算甘油三酯(TG)与高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)比值(THR)。术后24 h内、72 h、7 d进行头颅CT或MRI检查,以影像学检查提示颅内出血,且NIHSS评分增高4分及以上,或任一项目增加≥2分,或需要插管、去骨瓣减压等手术治疗者,为发生出血转化。采用SPSS26.0统计软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以表示,组间比较使用t检验;偏态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,组间比较使用非参数秩和检验;计数资料用频数(%)表示,组间比较采用χ2检验;等级资料使用非参数秩和检验;相关性分析使用Spearman相关分析。对于影响RS组患者预后的因素进行单因素分析,对单因素有意义的因素进一步使用多因素二元Logistic分析影响补救性支架置入患者预后的独立危险因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组预后比较 单纯取栓组预后良好210例、预后不良139例,补救性支架置入组预后良好140例、预后不良91例。两组预后比较差异无统计学意义(χ2=0.011,P>0.05)。

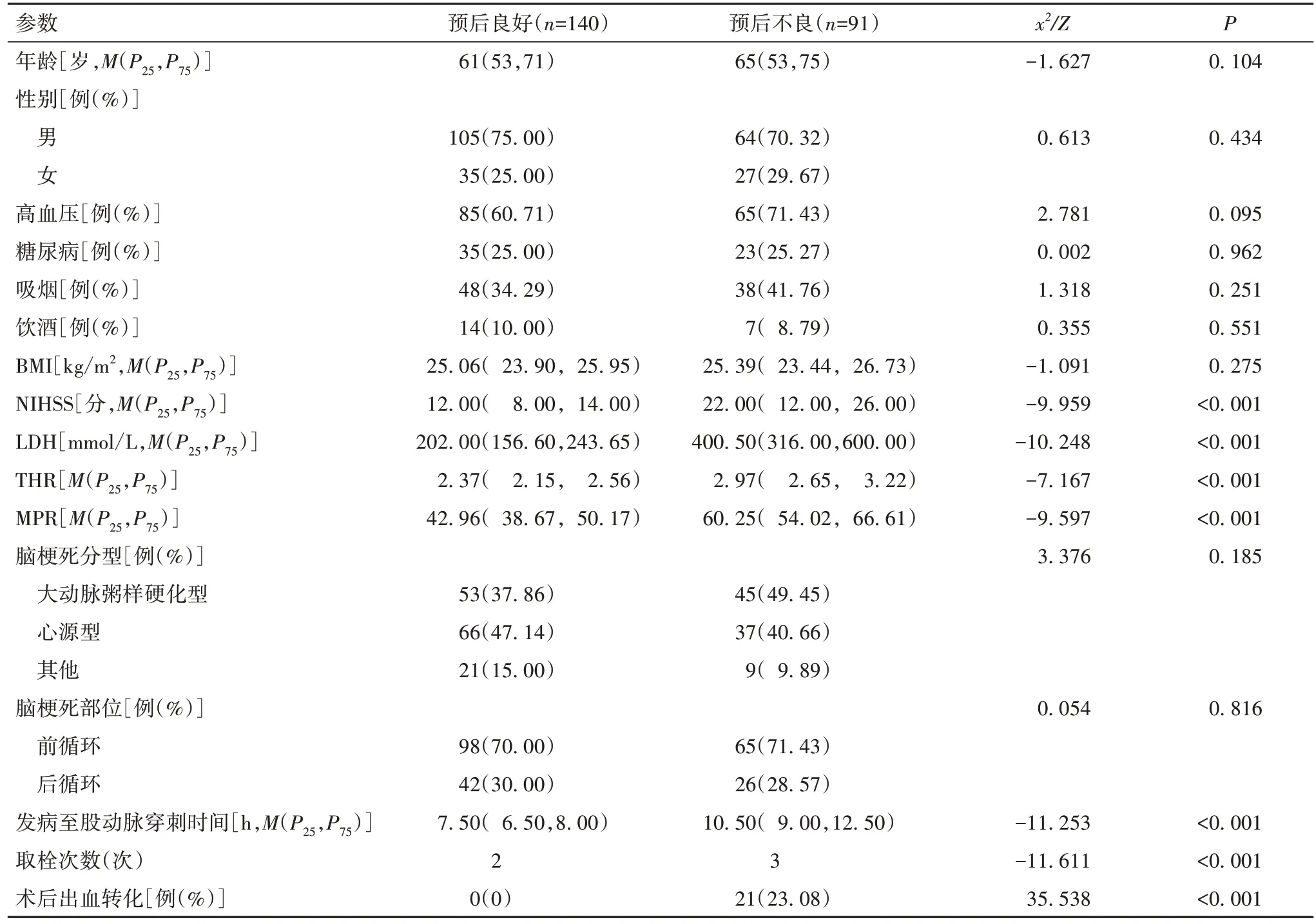

2.2 补救性支架置入AIS患者预后的影响因素在补救性支架置入组中,预后良好患者入院时NIHSS评分、LDH、MPR及THR、发病至股动脉穿刺时间、取栓次数、术后出血转化较预后不良患者降低(P均<0.05),见表1。将单因素分析中有统计学意义的指标纳入多因素二元Logistics回归分析并建立模型,结果显示,入院时NIHSS评分、LDH、THR及MPR、发病至股动脉成功穿刺时间、取栓次数是补救性支架置入患者预后不良的独立影响因素(OR均>1,P均<0.05),见表2。

表1 补救性支架置入预后良好与不良AIS患者预后影响因素的比较

3 讨论

机械取栓治疗是AIS患者再灌注的一线治疗选择,对取栓后血管再通失败的患者,补救性支架置入具有高再通率和快速再通的优势,但其预后效果评估仍存在争议。研究显示,AIS患者在发病急性期采取支架置入会显著增加围手术期并发症的发生率,影响患者预后。ALEXANDER等[6]认为,急诊支架置入可能导致额外的血栓形成事件。NAHAB等[7]报道,急诊支架置入可能增加缺血区域血运重建后再灌注出血的风险。本研究结果显示,AIS患者行单纯取栓及补救性支架置入对术后90 d mRS评分影响无统计学差异,说明在机械取栓血管再通失败的情况下,补救性支架置入可以有效维持闭塞血管血流灌注,不会增加病变血管破裂出血、支架内再狭窄的发生,不影响术后90 d神经功能预后。

研究表明,补救性支架置入是治疗AIS的一种有价值的补充手段[8]。MOHAMMADEN等[9]分析了14个综合性卒中中心的数据,认为补救性颅内支架置入术能够总体改良Rankin评分,对患者预后有益。补救性支架置入未增加围手术期并发症的发生率,我们推测与以下因素有关:①颅内支架材料与技术的改进,目前临床普遍采用球囊自膨式支架,较之球囊扩张式支架更加符合颅内动脉生理特点,从而降低操作过程中由支架原因导致的血管夹层、出血以及栓塞性卒中的发生风险。②辅助影像技术的进步使手术操作医师可以更准确把握血栓的形态、性质以及闭塞血管的解剖关系,有效降低支架释放过程中“雪犁”效应对分支动脉的影响[10]。③术后双重抗血小板药物治疗方式的运用,极大程度降低了支架内血栓形成的风险。本研究补救性支架置入率达39%,我们推测与新疆地区动脉粥样硬化发病率较高有关,新疆地区居民多以肉类、馕、奶制品为主要食物来源,脂肪、碳水化合物摄入水平明显高于内地,特殊的饮食及生活习惯使新疆地区高血压、糖尿病、肥胖的发病率明显高于内地水平。

美国国立神经病学与中风研究所研究认为,入院时基线NIHSS评分与AIS患者血管内治疗后预后呈正相关[11]。另有研究显示,过高的基线NIHSS水平及入院空腹血糖水平是影响AIS患者预后的独立危险因素[12-14]。对于介入治疗过程中机械操作对于血管内膜的损伤,研究认为取栓次数及过多的机械操作可增加出血风险,进而影响患者预后[15-16]。本研究结果显示,入院时NIHSS评分、发病至股动脉成功穿刺时间、取栓次数是影响补救性支架置入患者预后的独立危险因素,与既往文献研究结果一致。

MPR是MPV与PLT的比值,根据血小板生理机制,MPV与PLT呈负相关,MPV水平增高通常反映血小板活性增强,而当血小板活性增强时,机体会消耗更多的血小板,加强血小板黏附、活化功能,进一步增加血栓形成[17]。因此,MPR水平增高提示血小板黏附、聚集、释放功能加强,进而增大血栓负荷。在临床实际进行机械取栓过程中,血栓强度侧面决定了取栓次数与取栓成功与否。研究表明,MPR与心血管疾病和冠心病PCI术后患者的预后相关[18],且MPR增高可增加缺血性脑卒中患病风险[19]。NAGEEB等[20]报道,MPR与AIS患者合并肺炎的死亡风险呈正相关。本研究发现,MPR与补救性支架置入患者的预后独立相关。我们推测血小板功能增强导致血栓负荷增大,增加机械取栓的难度,延长了血管再通时间,进一步加重患者缺血症状;同时随着取栓次数的增加,闭塞血管再通率显著下降。

THR是TG与HDL-C的比值,可用于预测冠心病冠脉狭窄程度[21]。TG与HDL-C是机体脂类物质代谢指标,TG水平升高加重血管粥样硬化风险;HDL-C在机体中主要参与胆固醇的反向转运,是降低粥样硬化风险的关键点。DENG等[22]研究认为,THR水平与AIS患者出血性转化发生率呈负相关。DENG等[23]研究指出,THR水平与AIS患者90 d预后相关。本研究结果显示,THR水平是补救性支架置入的AIS患者预后的独立影响因素,我们推测这可能与此类患者脑血管粥样硬化程度有关,THR水平升高提示脑血管粥样硬化程度加重,此类患者取栓后,病变处血管由于严重的粥样硬化导致局部血管狭窄、弹性降低,无法维持正常血流,进而影响局部脑血流灌注恢复,面对此类情况,临床医师才会取栓后急诊行补救性支架置入操作。

LDH是糖酵解中丙酮酸向乳酸转化的限速酶。LDH普遍存在于组织细胞中,血清水平通常较低。当机体因发生缺血、过热或过冷、饥饿、脱水、受伤、摄入某些药物、化学中毒等引起组织细胞损伤后,由于组织细胞膜的通透性异常或破坏,导致LDH进入血液循环中。因此,LDH临床常作为炎症或其他病理条件引起的细胞破坏的标志物;同时,LDH作为患者入院常规抽血检查指标之一,数据收集简便、经济。JIN等[24]研究发现,LDH升高是AIS患者静脉溶栓后预后不良的独立危险因素。JIN等[25]通过回顾性研究发现,较高的LDH水平与AIS不良预后独立相关。本研究结果显示,LDH水平升高与接受补救性支架AIS患者的不良预后独立相关。我们推测,由于AIS的缺血性损伤导致神经元细胞受损,胞质内的LDH被释放入细胞间隙中,进而扩散进入脑脊液,随后通过受损的血脑屏障进入血液循环,导致血液中LDH水平增高;同时,高水平的LDH可介导炎症反应,加重细胞损伤[26]。

综上所述,AIS患者行补救性支架置入与单纯取栓相比不会增加不良预后发生率;入院时NIHSS评分、LDH、MPR及THR、发病至股动脉穿刺时间、取栓次数是补救性支架置入AIS患者预后的独立影响因素。本研究不足之处:单中心回顾性研究;仅探讨了入院时MPR、HHR,缺乏动态数据监测;未评估AIS患者超过3个月的神经功能;本研究中术后出血转化与预后无明显相关,考虑因出血转化患者纳入例数过少导致。