智慧理念下苏南城市文化人居空间设计研究

——以苏州传统园林文化展示空间为例

张金威

苏州高博软件技术职业学院,江苏 苏州 215163

0 引言

智慧理念最早由国际商业机器公司(International Business Machines Corporation,IBM)正式提出,其宗旨是以信息技术提升人们生活的便捷性。智慧理念结合城市建设发展理念催生出了智慧城市理念,这为丰富城市人居空间提供了新的思路。人居空间从广义层面解释是指人类聚居生活环境的总和,涵盖具有居住、休闲、娱乐、购物等功能的私人家庭空间与社会公共空间,如小区、商场、酒店等环境空间。城市文化人居空间则是以城市人居空间为空间载体,以区域特色文化的发扬与传承为目的,并以文化丰富城市人居空间的视觉形式、内涵及相应生产生活方式的环境空间。

笔者以苏南城市典型代表——江苏省苏州市为例,结合智慧理念,探讨智慧城市文化人居空间设计方案,并以苏州传统园林文化展示空间设计案例展开具体分析;尝试建立“四素”同构、线上线下、多位一体的苏州智慧文化展示空间,并以小见大地探索提出苏南城市智慧文化人居空间设计思路与方法,以期实现“人—技术—空间”的有机协调[1]。

1 痛点定位——苏州文化人居空间建设现状

苏州市的四大名园与多数图书馆、博物馆建立了相应的线上平台,如苏州拙政园官方网站、苏州市公共文化中心网站等。

笔者通过调查发现,苏州市以园林设计文化为基础建设的智慧文化人居空间系统存在以下问题。第一,园林遗存丰富但无法尽览。出于遗迹保护等原因,苏州市60 余处园林遗迹仅能开放17 处,园林领域学者与相关文化研究爱好者对其他优秀园林无法或不便展开持续的现场调研。第二,文化展现方式多样但大众参与度较低。观看、阅读、体会、欣赏是大众最主要的游览方式,但多数为被动接受,大众参与度较低。第三,资源丰富但地理分布不均。博物馆、文化馆、图书馆等空间多位于苏州市区,周边区域较少,在一定程度上给苏州园林的展现造成了空间局限。第四,建立线上平台但彼此不关联。苏州园林同根同源,存在天然的联系,但其线上平台彼此很少建立联系,导致信息更新相对滞后。园林相关研究成果和实时数据无法准确共享,给园林领域学者与相关文化研究爱好者的研究带来不便。第五,资源管理各行其是。由于上述多数资源之间存在空间距离,加之线上平台的关联较少,导致其管理存在隔离现象,不利于数据的整理与比较。

2 “四素”同构——苏州文化人居空间构成要素分析

依据城市中与园林相关的实体空间类别,可将苏州文化人居空间系统细分为四大要素,分别是文化旅游空间、文化创意空间、文化展示空间及文化服务空间。

文化旅游空间是结合苏州传统园林文化主题,依托园林景观遗存开展智慧旅游的空间。文化创意空间是基于江南传统园林文化开展的创意与创造,联合产业服务商业的活动空间。文化展示空间是以江南园林为展示对象,以介绍园林设计、园林营造、园林人文等因素为目的的空间。文化服务空间是以满足人们的文化兴趣与需要的服务空间,包括与江南传统园林文化相关的餐饮娱乐等。文化服务空间是智慧文化人居空间系统重要的组成部分,也是其他空间彼此联系的桥梁与纽带。

在区域文化的聚合作用下,上述“四素”不可能彼此割裂,互不干涉。因此,设计人员应做到“四素”同构,确保各要素紧密联系,以打造多元文化体验,丰富城市人居空间[2]。笔者基于智慧理念,通过“线上平台”结合“线下实体”运行模式,提出建立“四素”同构的苏州智慧文化人居空间,以期有效促进统筹管理与资源整合。

3 大势向融——苏州文化人居空间建设思路

相关研究发现,没有任何一个机构可以独立管理历史文化空间保护工作的所有事务,现代城市正逐渐成为各类机构和团体的联合体[3]。“信息融、空间融、民众融、管理融、成果融”致使“文化融”,显然“融”已经成为这个时代的一个主题。智慧文化人居空间的建设思路归根结底就是“一切能够促成‘融’的举措集合”,而其未来也必将走向融通并茂。

3.1 信息互联

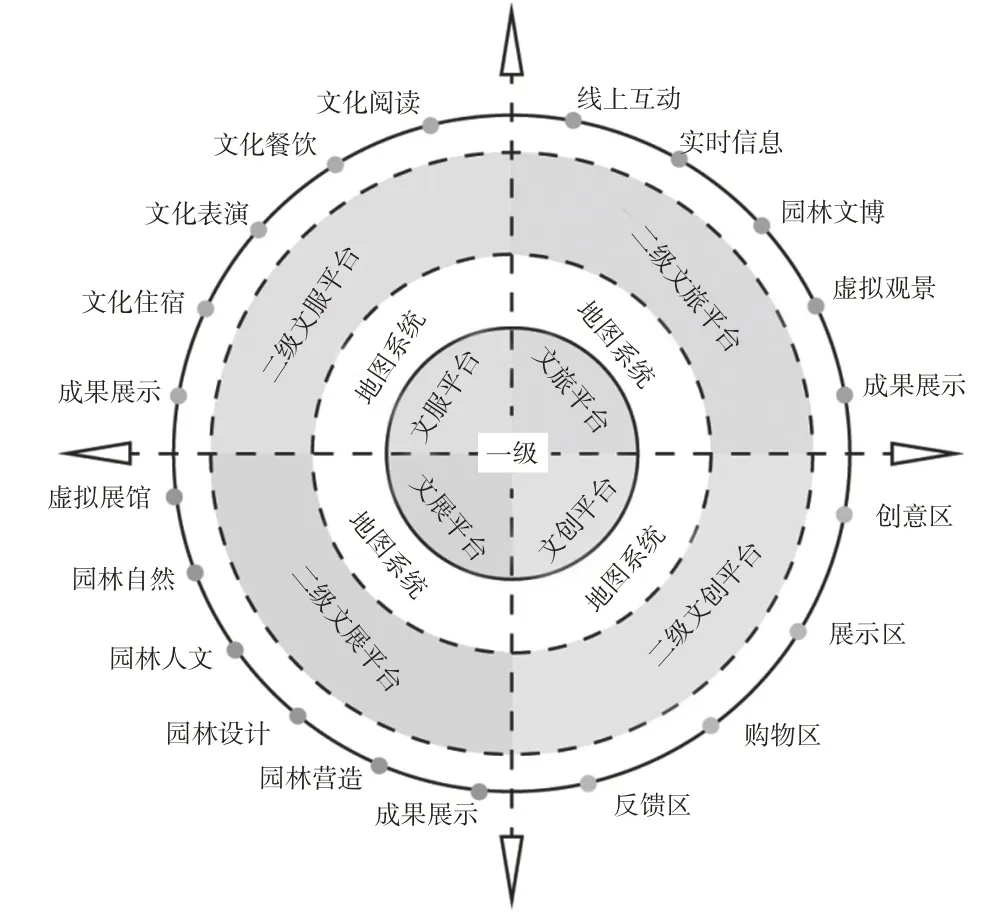

如图1 所示,在线上建立苏州园林智慧文化人居空间平台(线上平台体系),下设线上文旅平台、线上大众文创平台、线上文展平台与线上文服平台四大板块;每个板块以“苏州地图系统”为基础,链接对应单元信息,建立互联模式,形成由点及面、自上而下的逻辑关系。

图1 苏州园林智慧文化人居空间线上平台逻辑图

3.2 空间融合

实体空间依据关联性适当融合,实现“你中有我、我中有你”的多元化布局,如对商场、地铁、餐饮店等人流量较大的公共区域可适当建立简化版文化创意空间、文化展示空间及文化服务空间,解决“资源丰富但地理分布不均”的问题。

3.3 大众参与

注重大众的文化参与,加入互动的、创新的、大众的文化传承思路,改变传统的文化接受式传播途径,以创造提升认知,深化文化对大众的影响。

3.4 成果可视

通过该系统构建文化发展与传播的可视平台,便于信息的收集与整理,利于文化成果的广泛传播与转化,不断丰富文化的内涵。

3.5 协调管理

建立线上平台体系需要配套的统一协调与管理的制度,实现自上而下的“统一协调,分级管理”,从各司其职到联合共享,不断深化“四素”同构的发展局面。

3.6 逻辑梳理

上述举措的实质是“融”,而“融”就意味着“多与繁”,极易导致“杂与乱”。解决这一问题需要从线上资源入手梳理逻辑,并通过线上资源的协调管理开展有序的实体资源融合。

3.7 持续探索

这里的探索有两个层面,一方面是持续探索苏州园林设计文化,使苏州园林在城市中能够得到更生动的展现;另一方面是持续探索智慧文化人居空间的“四素”同构机制,不断深化改革,利用新思想、新技术拓展文化的表现形式。

4 智慧文化展示空间设计方案概述

从文化展示的内容上看,关于苏州传统园林的智慧文化展示空间设计(下文简称智慧文展设计)应包含园林自然、园林人文、园林设计、园林营造四大板块,通过“线上文展平台”与“实体空间融合(融合实体文创空间‘园林营造互动体验区’)”实现不同系统间单元的互联,组建成统一多元的体系[4]。

4.1 智慧文展——“苏州古典园林博物馆”设计项目概述

项目主题为“苏州古典园林博物馆设计”,建筑面积约300 m2。项目的设计与建设应达到以下4 个要求。一是全面。能够从自然、人文、设计、营造等方面充分全面地展示园林设计文化。二是智慧。利用信息技术设计实体文化展示空间,运用动态展示、互动体验等形式,促成多元化高品质“智能与智慧”的展示形式。三是双线。建立配套手机App或微信公众号等线上文化展示平台,并链接苏州园林智慧文化人居空间线上平台,梳理各要素的逻辑,再以此联系智慧文化人居空间系统中其他线上资源,便于统一管理。四是融通。利用文化创新、文化服务等方式,配合线上资源与线下实体展区,建成功能完整、形式丰富全面的大众园林设计文化认知与体验区。

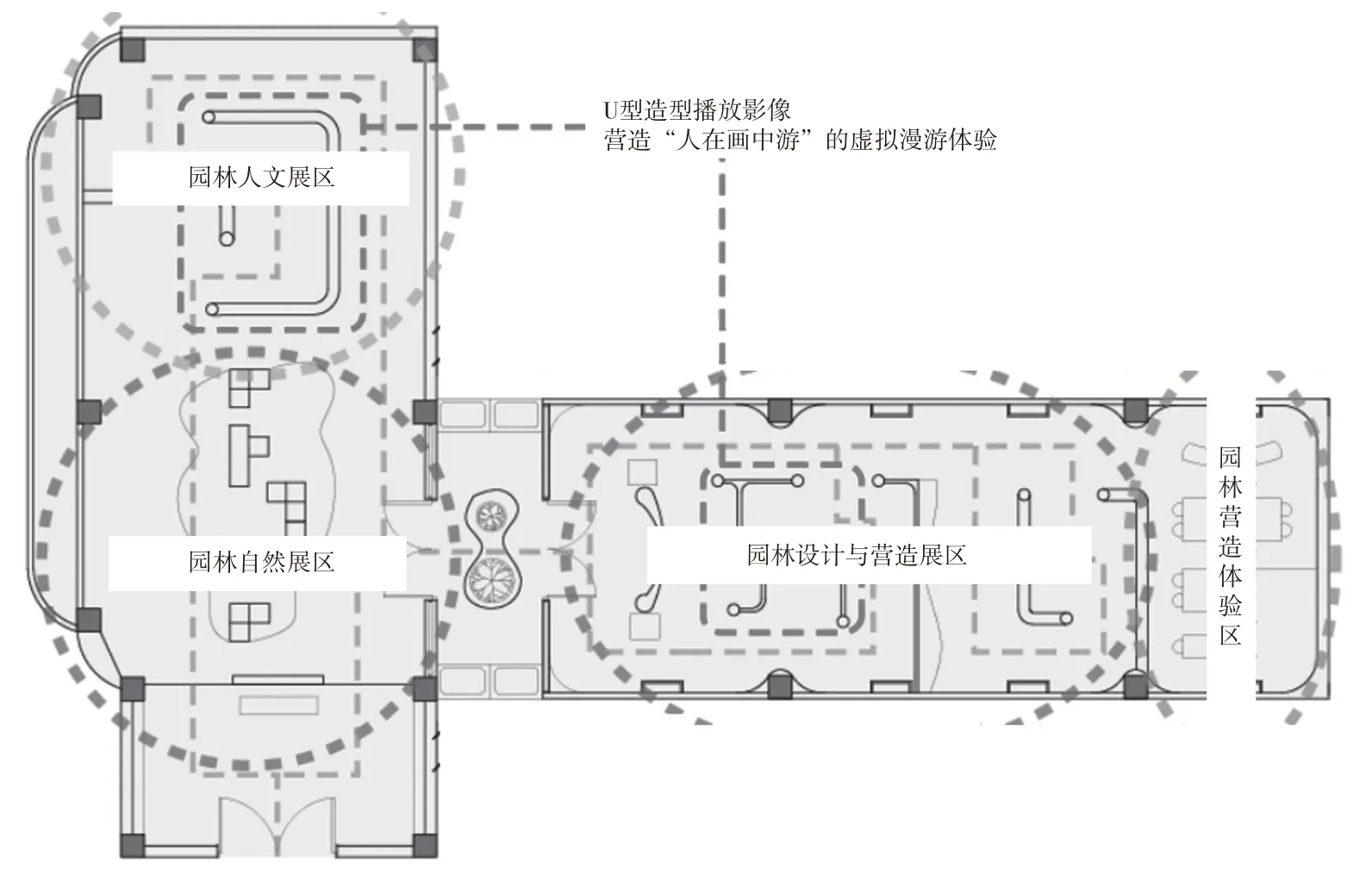

项目平面设计方案如图2所示,共包含2个房间与1 个走廊。结合户型,并考虑到展厅面积较小,将该项目区划分出三大展示区,分别是园林自然展区、园林人文展区、园林设计与营造展区。在布局方面,以墙面为展墙,隔断多设置为半隔断形式位列正中,影响动线流向但不影响视觉空间,适合小空间的展示设计。在动线方面,采取环形布局、同进同出的方式,避免交通流向混乱带来的观览不便。三大展区采用实物展台展柜展示、墙面图文展示、电子多媒体动态展示、虚拟情景漫游体验展示等形式,开展丰富的、多元化的园林设计文化博览活动。

图2 苏州古典园林博物馆设计平面布局分析图

智慧文化展示空间的实体资源以建筑空间为载体与基础,依据人们的观览习惯设计布局与动线方案,在动线上安排展示内容与展示元素。配合静态与动态展示,利用合信息互联技术与线上平台体系,连贯园林自然、园林人文、园林设计与园林营造的展示主题,联通文化旅游空间、文化创意空间、文化展示空间及文化服务空间“四素”,以小见大,层层递进。

4.2 有容乃大——“园林元素”的融合

该项目的设计内容主要包含展示空间设计(室内设计)、用户界面(User Interface,UI)设计两方面。空间设计作为实体文化展示,承载所有苏州园林典型特征,包括实物的、图文的、动态的展示内容,还包含空间中导向性、说明性设施。UI 设计则构成了线上文化展示,以线上虚拟展示馆为主体,利用虚拟互动技术,营造类似游戏场景的“体验式”线上观览模式,对每部分的内容展开动静结合的、通俗易懂的、深入浅出的讲授与传递。

采用漏窗、屏门、盆景、假山等设计元素,配合抽象、借景等设计手法,设计实体文展空间。园林自然展区以盆景实物设计为主,配合图文与动态视频展示,以局部设计小景(皴石、假水、绿植等园林元素)穿插其间,再以漏窗与屏门借取“一壶天地”,体现苏州园林相石、造水、植木的自然之趣。园林人文展区则以图文配合实物的展示形式为主,利用解构与重组的艺术处理手法对展墙进行规划,实物则使用展台与展柜,部分图文与实物采用悬挂方式,通过绳索悬吊于展厅空间增加趣味性,再配合上述园林元素穿插其间。园林设计与营造展区除了继续沿用上述展墙、悬吊、展柜、动态展示等展示形式与融合园林元素的设计手法外,还建立实体文创空间,引导游客制作简易的园林小盆景、小木作构件装饰等。所得产品可由游客自购,或关联线上大众文创平台进行展示与线上售卖(见图3)。

图3 实体文展空间中园林元素的使用与搭配

UI 设计针对的是线上文展平台。笔者以手机App 为例展开用户界面设计。配合实体资源,共设置5 大板块,分别是虚拟展馆、园林自然、园林人文、园林设计与营造、营造体验成果展示。线上文展平台可通过一级线上文展平台地图系统链接到苏州园林智慧城市线上平台与其他二级文展平台,形成上下连贯的逻辑关系。每个版块结合采用图文、视频、虚拟漫游、虚拟互动等展示形式,开展多元化的园林设计文化线上展示。界面设计注重画面感,背景采用拙政园、留园等经典园林的全景图,并配合虚化处理,图标融入园林漏窗、屏门等元素,同时融入中国山水画风格,画面适当留白,线条简单,营造简洁大方的用户界面(见图4)。

图4 线上文展平台UI界面设计与点击操作图示

4.3 自上而下——“智慧理念”的逻辑梳理

综合关于智慧文化人居空间的论述,智慧理念的融入绝不仅仅是使用信息技术,更为重要的是规划与设计思路的拓展,自上而下地整合资源,并将其融入规划设计的总体“故事线”[5],形成智慧“逻辑”。这也是“四素”同构的前提,可为智慧文化展示空间乃至智慧文化人居空间各要素提供稳定坚实的逻辑联系。

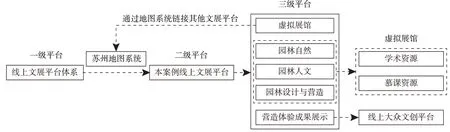

以项目线上文展平台为例进行“逻辑”梳理(见图5)。平台之间乃至平台板块间都需要建立联通,而联通的逻辑要点正是各平台的功能与分级关系。设计配套的线上文展平台包含园林自然、园林人文、园林设计与营造、虚拟展馆、营造体验成果展示五大板块。园林自然、园林人文、园林设计与营造三个板块除了利用图文、视频等动静结合的展示形式外,还可链接园林慕课资源、园林学术资源等,建立园林学术研究与文化认知体系,便于相关专家、园林艺术爱好者等人群的专业认知。营造体验成果展示板块是对实体文化展示中园林营造互动体验区的文化创意作品进行线上展示,融合大众文创思路,除博物馆自销外,还可将有艺术价值与市场的文化创意作品发布于“线上大众文创平台”,促成文化创意产品的可视化与商业化,形成特色的园林设计文化“展—创—销”体系。虚拟展馆板块则是效仿游戏互动模式的线上虚拟展示馆。游客可以通过安装插件,感受游戏互动式场景漫游体验,点选场景中的物品即可查阅相关说明文字。此外,通过“苏州地图系统”,链接苏州园林博物馆、苏州博物馆等其他与园林相关展馆的线上平台,建立展馆之间的线上联系,加之遍布苏州市各处的线上文展平台(二级平台),共同构成了苏州园林“线上文展平台体系(一级平台)”。

图5 配套线上文展平台的“逻辑”梳理

逻辑梳理的最终目的是将文化旅游空间、文化创意空间、文化展示空间及文化服务空间的联系进一步增强,利于线上线下、“四素”同构局面的产生与持续强化,形成内涵丰富、多元的智慧文化人居空间系统。

5 结束语

笔者以智慧理念结合特色文化,以苏州传统园林文化展示空间设计为例,探究丰富城市文化人居空间的途径。笔者认为,一方面要由线上到实体梳理智慧“逻辑”,要素间的和谐共生必然需要逻辑的整合,将无序的、庞杂的要素成分自上而下、由内到外、分门别类进行划分;另一方面应引导其他文化形式的智慧融合。苏州市拥有众多的文化形式,以园林设计文化作为代表,其建设能够引导其他文化形式的智慧融入,持续丰富苏州智慧文化人居空间的内涵。