中小学教师怎样主动降低工作压力感和工作倦怠

——职业认同与生命意义的积极作用

王鑫强, 余若君

(1.江西师范大学 心理学院, 江西 南昌 330022; 2.江西省峡江中学, 江西 峡江 331400)

一、问题提出

作为一种常见的职业心理健康问题,教师工作倦怠是由于教师未能妥善控制长期工作压力而造成的一种综合征,具体包括情感耗竭、人格解体和成就感降低。[1-2]工作倦怠与人们的身心健康、工作满意度、旷工、离职意向等高度相关,[3-4]并具有传染性,会对其家庭、所在组织的其他员工及所服务的对象(学生)产生消极的“溢出效应”[5]。以往研究还发现,教师工作倦怠会对教学水平、教学方式以及对待学生的态度等产生重大的消极影响。[6]总之,教师的工作倦怠不仅危害教师自身的身心健康,还会影响学生的心理健康,进而影响教育事业的发展。

党的二十大报告强调要加快建设高质量教育体系,而解决教师主观工作负担(即工作压力感)和工作倦怠问题是推动基础教育高质量发展的关键环节。[7]已有研究多从病理学取向(pathogenic approach)来寻找教师职业心理健康的原因,强调如何消除危险因素,侧重如何应对与解决问题,[8]教师心理健康工作表现出被动和消极的“救火队”模式。近年来研究者逐渐认识到教师主观工作负担的减轻除了外部治理外,更需要激发教师主体的自身努力及其自主治理。[9]本研究从有益健康取向(salutogenic approach)出发,[10]基于工作要求—资源模型(job demands-resources model),[11]考察职业认同和拥有生命意义这两个成长型工作资源如何缓解或消除教师在工作中的压力感和倦怠,从而促进教师职业心理健康自主治理的内在主动性。

二、概念阐释与文献综述

(一)有益健康取向与工作要求—资源模型

有益健康取向是增进健康运动(积极心理学运动的先驱)中的重要概念,它由心理学家Antonovsky创造,表示人的健康机理。[12]Wijk和Waters在积极心理学的实践中就运用健康机理取向来监测和改进成年人的心理健康。[13]与病理学取向相反,有益健康取向并非致力于寻找疾病发生的原因,而是研究促进健康机理和职业韧性的因素。[10]

工作要求—资源模型认为任何职业都有影响其工作倦怠的因素,而所有的影响因素都可以归为工作要求和工作资源这两个方面。[11]其中,工作要求与特定的生理和心理付出有关,[14]而工作资源涉及促进工作适应性、减少生理及心理上的付出、拓展个人成长和发展的心理、社会、物质资源。[15]成长型工作资源是指对职业心理健康既具有正向的激励作用,又具有保健作用的工作资源,例如自主性、认同感和意义感等。

(二)工作压力感与工作倦怠的关系

工作倦怠的产生与个体体验到的压力感密切相关。[1]已有研究发现,如果教师在工作中体验到的压力感越大,则其产生工作倦怠的概率越高。[16-17]需要澄清的是,并不是客观压力源诱发了工作倦怠,而是人们对客观压力的感知诱发了工作倦怠。Lazarus提出的应激认知评价模型认为应激反应是个体对压力情境或压力事件认知评价的结果,他特别强调认知因素在应激反应中的作用。[18]因此,压力感,也称为感知压力,是个体对自己在某一特定时间点或某一特定时间段所承受的压力的感受或想法,它包含了个体对生活不可控制性和不可预测性的感受,以及对处理问题或困难所具能力的信心。[19]在同样的客观工作量和职业生活事件发生的条件下,由于应对资源和个性因素的不同,人们对这些工作量和事件的影响及严重性的评估存在差异,从而可能形成不同的工作压力感,最终导致教师的工作倦怠程度各异。

(三)职业认同与工作压力感、工作倦怠

教师职业认同是教师对其所从事的职业及其身份的积极情感与态度,[20]为多维多层次结构,但职业价值认同和职业效能认同是其核心维度。[21-23]作为教师职业韧性和职业心理素质的重要表现,职业认同可能是预防工作倦怠的重要资源,国内外学者也对职业认同及其维度的成长型工作资源属性进行了诸多阐述。例如,张大均认为职业认同是教师职业的心理基础,洪早清认为它是教师专业成长的逻辑起点,王俭认为它是新时代培育“四有好老师”的重要维度。[24-26]从教师教育的整体目标来看,它更被认为是教师教育课程建立的最佳目标。[23]Walkington认为积极强烈的职业认同感能够帮助教师克服恶劣的工作条件,阻止其离职行为。[27]作为一种积极的心理资源,职业认同能够有效提高教师的工作满意度并且降低其离职倾向。[28]已有研究还发现,不同职业认同者的认知加工过程和职业自我图式存在差异,[29]高职业认同教师相较于低职业认同教师会对刺激的感知更倾向于积极的解释。[30]基于相同的客观职业事件,不同职业认同者也会构建不同的主观职业相关事件。[31]由此可见,当教师面临相同刺激或面临不利刺激时,职业认同作为一种积极的心理资源,可能会降低教师在职业生活事件面前的压力感受,保护个体不受其侵害,进而减少个体的工作倦怠感。为此,不少学者认为提高教师职业认同水平是化解教师工作压力感和促进“双减”政策有效落实的需要。[32-33]因此,我们推测职业认同作为一种个体内化的积极应对资源,可能是降低工作倦怠的重要因素,它不仅可以直接影响工作倦怠,还可以通过缓解个体压力感间接作用于工作倦怠。

(四)拥有生命意义与工作压力感、工作倦怠

除了职业认同外,生命意义也是应对心理健康问题的有效资源。[34]存在主义理论认为个人需要体验他们的生活是有意义的、有效的和重要的,[35]在工作领域中获得生命意义感可以保护个人免于死亡的恐惧和预防工作倦怠。[36]其中,拥有生命意义是生命意义的认知维度,它是指人们理解生命的含义,并且认识到自己在生命中的目的、目标或使命,即个体对自己活得是否有意义的感受程度,它为个体提供了一个统一的框架来组织和优先考虑关于他们自己和世界最重要的信息。[37-38]已有研究表明,拥有高生命意义者对积极信息敏感性较强,对消极信息敏感性较低;而拥有低生命意义者则与之相反。[39]同时,拥有生命意义者能够解释和组织他们的经验,[40]拥有高生命意义者具有更多的积极解释偏向和更少的消极解释偏向。[41]可见,拥有高生命意义可能会降低个体感知的压力,与压力感呈显著负相关。已有研究还发现,拥有生命意义能够显著负向预测员工的工作倦怠。[38]综上,可以看出拥有生命意义作为一种积极的认知资源,对减少个体感知压力感和工作倦怠起着重要的积极作用。因此,我们推测生命意义不仅可以直接影响工作倦怠,还可以通过减少个体感知压力感间接作用于工作倦怠。

(五)职业认同与拥有生命意义的关系

自我决定理论认为个体的心理活动及行为是出于自主性动机的,是积极主动的。[42]该理论主张个体有自我实现的需要,个体通过明确目标感、彰显自我价值感及获得自我效能感来决定其一生的发展状态。[43]教师对其职业的认同是从教师内心产生的一种对其所从事的职业的积极情感和态度,它正是个体拥有生命意义的重要来源。[44]我国的多项调查研究也表明,在职教师及师范生的职业认同能够显著正向预测生命意义。[45-46]

综上分析,从自我决定理论和工作要求—资源模型理论相结合来看,教师的职业认同可能通过增强生命意义来减少压力感,进而降低工作倦怠。因此,本研究理论构建一个职业认同通过生命意义和工作压力感影响工作倦怠的中介模型,并通过调查进行实证检验。在该理论模型中,教师职业认同对其工作倦怠影响机制的具体路径包括一条直接路径(即职业认同→工作倦怠)和三条间接路径(即职业认同→生命意义→工作倦怠;职业认同→工作压力感→工作倦怠;职业认同→生命意义→工作压力感→工作倦怠)。

三、研究设计

(一)样本选取

在江西、云南、四川三个省份对中小学教师进行纸质问卷调查,共回收有效问卷569份。其中,男性教师269人,女性教师300人;小学教师473人,初中教师79人,高中教师17人;最大年龄59岁,最小年龄20岁,平均年龄37.84±10.28岁。

(二)研究工具

1.教师职业认同感量表

该量表由王鑫强等人编制,包括职业意愿与期望、职业意志、职业价值、职业效能四个分量表,共12个题项。[47]每题均使用Likert 5点计分,计分从“完全不同意”计1分到“完全同意”计5分,职业意愿与期望、职业意志、职业价值、职业效能得分越高,说明个体的职业认同程度也更高。该量表的内部一致性α系数为0.84。

2.生命意义感问卷的拥有生命意义分问卷

该问卷由Steger等人编制,[37]Wang等人进行中文版本的修订。[48]本研究选取其中的拥有生命意义分问卷,共5个题项(含1道反向计分题),使用Likert 7点计分,计分从“完全不符合”计1分到“完全符合”计7分,得分越高,说明个体感受到的拥有生命意义越高。本研究中该分问卷的内部一致性α系数为0.76。

3.中小学教师工作压力量表的学生问题和工作特征压力分量表

该量表由石林等编制。[49]本研究选取其学生问题压力(如“学生出问题,担心学校归咎于教师”)和工作特征压力(如“因工作繁忙难以享受生活,使我感到烦恼”)两个分量表,每个分量表各有6个题项,量表采用5点计分法,即 “没有压力”计0分到 “压力很大” 计4分,得分愈高,说明来自学生问题和工作特征方面的压力越大。本研究中这两个分量表一起的内部一致性α系数为0.92。

4.工作倦怠量表

该量表由李永鑫编制,[2]包括情感耗竭、人格解体和成就感降低3个分量表,共15个题项。每个分量表均有5个题项,采用Likert 7点计分法,从“完全不符合”计1分到“完全符合”计7分。分数越高,说明个体的工作倦怠程度更高。本研究中该量表的内部一致性α系数为0.89。

(三)数据统计

采用SPSS 21.0和SPSS macro PROCESS进行分析。首先,对所有变量的题目进行未限制因子数的探索性因素分析。结果提取出了8个特征值大于1的因子,且第一个因子解释的变异量为28.71%,未达到40%的临界标准,[50]表明调查数据的共同方法偏差不明显,适合继续进行数据统计分析。其次,进行工作倦怠的检出率分析、各变量在不同工作倦怠水平上的比较分析、各变量的相关分析。最后,使用Hayes的SPSS macro PROCESS来检验本研究的理论假设模型,采用bootstrapping方法估计间接效应的标准差。在检验间接效应时,95%的bootstrap置信区间不包括零,说明中介效应存在。

四、研究结果

(一)中小学教师工作倦怠的检出率分析

根据李永鑫关于工作倦怠的评价标准及推荐的临界值,[51]本次调查结果发现中小学教师工作倦怠中表现出人格解体的检出率最高,为46.2%;其次是成就感降低,检出率为32.2%;情感耗竭的检出率最低,为16%。总体来看,高度倦怠者(在三个维度上都检出者)的检出率为3.3%,中度倦怠者(在二个维度上检出者)的检出率为25.8%,轻度倦怠者(在一个维度上检出者)的检出率为32.7%,零倦怠者(在三个维度都未检出者)仅占38.1%,表明中小学教师工作倦怠的现状不容乐观。

(二)不同工作倦怠中小学教师的职业认同、生命意义及工作压力感的水平比较

将性别、年龄和学段作为控制变量,进行多因素方差分析,结果显示(表1):(1)职业认同在不同工作倦怠组别上的主效应显著,F(3,568)=59.15,P<0.001,ηp2=0.24,教师的职业认同水平在零倦怠、轻度倦怠、中度倦怠、高度倦怠组别上的得分依次下降;事后比较(Bonferroni方法,下同)发现,各组之间的差异都显著(P<0.001,均值差值95%CI都不包括0)。(2)生命意义在不同工作倦怠组别上的主效应显著,F(3,568)=41.46,P<0.001,ηp2=0.18,教师的拥有生命意义水平在零倦怠、轻度倦怠、中度倦怠、高度倦怠组别上的得分依次下降;事后比较发现,除轻度倦怠与中度倦怠之间的差异不显著外,其余各组之间的差异都显著(P<0.01,均值差值95%CI都不包括0)。(3)工作压力感水平在不同工作倦怠组别上的主效应显著,F(3,568)=43.22,P<0.001,ηp2=0.19,教师的工作压力感水平在零倦怠、轻度倦怠、中度倦怠、高度倦怠组别上的得分依次上升;事后比较发现,除轻度倦怠与中度倦怠之间的差异不显著外,其余各组之间的差异都显著(P<0.01,均值差值95%CI都不包括0)。这些结果表明职业认同、生命意义、工作压力感与工作倦怠之间存在一种线性上升或下降的关系,职业认同、生命意义和工作压力感的水平不同可能是教师工作倦怠程度不同的重要原因。

表1 不同工作倦怠中小学教师的职业认同、生命意义及工作压力感水平的比较

此外,从不同工作倦怠教师在职业认同、生命意义及工作压力感上显著差异的效应量来看,职业认同的效应量最大(0.24),生命意义和工作压力感的效应量相对较小(分别为0.18和0.19)。

(三)中小学教师职业认同、生命意义、工作压力感与工作倦怠的相关分析

由表2可知,职业认同分别与工作压力感(r=-0.47)、工作倦怠(r=-0.58)及其情感耗竭、人格解体、成就感降低三个维度都呈显著的负相关(ps<0.001),而与生命意义呈显著的正相关(r=0.54);生命意义分别与工作压力感(r=-0.35)、工作倦怠(r=-0.49)及其维度都呈显著的负相关(ps<0.001);工作压力感与工作倦怠(r=0.59)及其情感耗竭、人格解体、成就感降低三个维度都呈显著的正相关(ps<0.001)。

表2 各变量的描述统计及相关矩阵

(四)模型检验

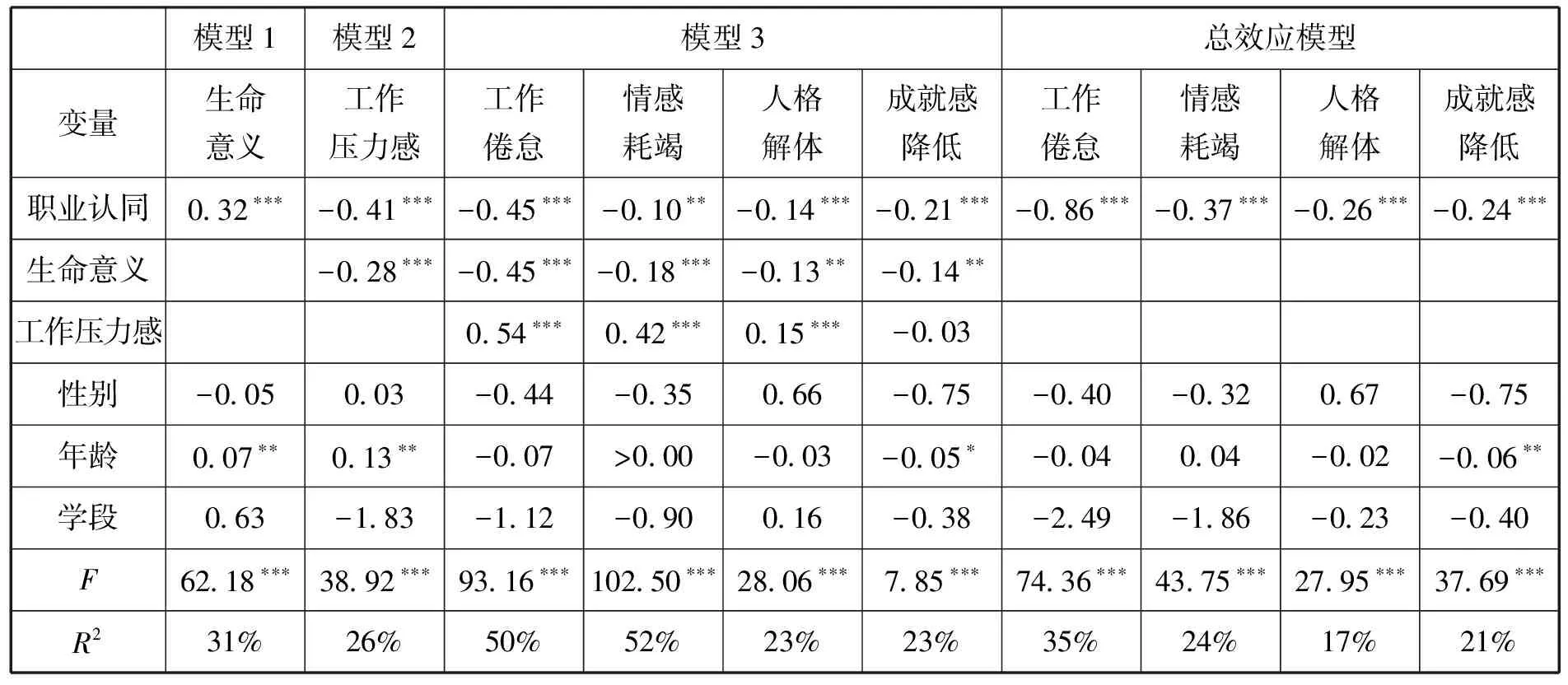

将性别、年龄和学段作为控制变量,使用SPSS process3.0组件Model 6 (2 mediators)检验职业认同通过生命意义和工作压力感的中介依次对工作倦怠及其情感耗竭、人格解体、成就感降低三个维度的影响机制。结果发现(表3和图1):职业认同对生命意义、工作压力感、工作倦怠及其情感耗竭、人格解体、成就感降低三个维度的预测作用都显著(ps<0.01);拥有生命意义对压力感、工作倦怠及其三个维度的预测作用都显著(ps<0.01);工作压力感对工作倦怠及其情感耗竭、人格解体两个维度的预测作用都显著(ps<0.01),但是对成就感降低的预测作用不显著(P>0.05)。

图1 职业认同、生命意义、工作压力感对中小学教师工作倦怠及其维度的影响模型图

表3 职业认同、生命意义、工作压力感对中小学教师工作倦怠及其维度影响的回归模型

同时,表3的结果还显示教师职业认同可解释工作倦怠总变异(R2)近35%(含预测不显著的性别、年龄和学段的微少变异量,下同),职业认同、生命意义和工作压力感共同解释工作倦怠总变异近50%,生命意义和工作压力感共同解释工作倦怠总变异的15%,教师职业认同还可解释生命意义总变异近31%,职业认同和生命意义共同解释工作压力感总变异近26%。这些凸显了职业认同在工作倦怠影响中的重要作用,相比工作压力感更能解释工作倦怠的总变异。

进一步将职业认同对中小学教师工作倦怠影响的路径进行效应分解,结果发现(表4):职业认同对工作倦怠及其情感耗竭、人格解体、成就感降低三个维度影响的总效应值和直接效应值的置信区间都不包括0,表明总效应和直接效应都显著;职业认同→生命意义→工作倦怠总分及其情感耗竭、成就感降低两个维度效应值的置信区间都不包括0,表明该路径的间接效应显著;职业认同→工作压力感→工作倦怠总分及其情感耗竭、人格解体两个维度效应值的置信区间都不包括0,表明该路径的间接效应显著;职业认同→生命意义→工作压力感→工作倦怠总分及其情感耗竭维度效应值的置信区间都不包括0,表明该路径的间接效应显著。

五、讨论与建议

工作倦怠和工作压力感过重将危及基础教育教师队伍的稳健发展以及高质量教育的可持续发展。全面治理和解决教师的工作倦怠及工作压力感过重的问题是造就大国强师、做强教师教育的应有之义,也是落实“强师计划”和“双减”政策的枢纽工程之一。[32]本研究突破病理学取向,从有益健康取向出发,理论构建并实证揭示了教师职业认同与生命意义这两种心理资源在降低工作压力感和倦怠中的积极作用,为教师职业心理健康问题的自主治理提供了新的解释和方向,具有理论和实践意义。

(一)中小学教师工作倦怠问题有所改善但仍然严重,人格解体等倦怠现象突出

本次调查发现,零倦怠教师占38.1%,虽然高度倦怠教师的检出率低(仅为3.3%),但是有高达58.5%以上的教师表现出中低度的工作倦怠。李永鑫在2006年以前使用同样的工具和评价标准,发现教师轻度倦怠检出率为58.7% ,中度倦怠检出率为20.5%,高度倦怠检出率为1.6%。[51]相比李永鑫在十多年前的调查结果,本研究结果发现教师在工作倦怠的总体检出率(61.8%相比80.8%)和轻度倦怠的检出率(32.7% 相比58.7%)上有了较大幅度的降低,但是中度倦怠(25.8%相比20.5%)和高度倦怠(3.3%相比1.6%)的检出率却有所上升,说明当前教师工作倦怠总体上有所改善,但是问题仍然严重,尤其是中高度倦怠的检出率有所上升。

从工作倦怠各维度的具体表现来看,本研究结果发现教师人格解体的检出率最高,为46.2%,成就感降低检出率为32.2%,而情感耗竭的检出率最低(16%)。与十多年前李永鑫的研究结果相比,[51]本研究中情感耗竭的检出率明显下降(16%相比22%),而人格解体(46.2%相比29.5%)的检出率有了大幅度的上升,成就感降低的检出率也有所小幅度上升(32.2%相比29.1%)。人格解体主要表现为教师以负面和冷漠的态度对待学生,不关心学生的感受,责备学生、拒绝学生的要求,[2]这些正是教师缺乏道德职业行为的重要表现,[52]这表明教师人格解体现象突出,需要重点关注。申继亮和赵景欣也曾明确认为“教师的工作倦怠都是有悖于教师职业道德规范的现象”[53]。因此,在新时代,除了要加强教师的道德建设,还应从引发教师道德问题的原因出发,理解教师工作倦怠对教师职业道德问题的深层影响,从而推动对教师职业心理健康建设的重视和有效治理。

此外,伍新春等人研究发现教龄为10~20年教师的情绪耗竭程度最高,但教龄5年以下教师的非人性化(指个体以一种消极、否定、麻木不仁的态度对待自己的服务对象,是倦怠的人际关系维度)程度最高、个人成就感程度最低。[54]本研究被调查教师的平均年龄为37.84岁,平均教龄为16.01年,调查结果之所以与伍新春等人的研究结论存在差异,其原因是两者的评价标准不同,不存在可比性。换句话说,伍新春等人的研究采用的是各维度分数的直接比较,而本研究采用的是基于临界值的检出率比较。虽然各维度分数的比较具有一定的价值,能够有效反映不同教师在某个维度上的相对差异,但是由于各维度的分数并不同质和等值,检出率可能更能够客观反映教师倦怠防治工作内容的方向。因此,建议教育管理者可以根据不同的需要灵活采用。

(二)职业认同感对降低中小学教师工作倦怠和工作压力感具有显著的积极作用

Sandmeier等人的研究呼吁通过增加教师工作的自主性来治理中小学教师的主观负担和工作倦怠。[55]本研究结果显示,职业认同能够显著负向预测中小学教师的工作压力感和工作倦怠及其情感耗竭、人格解体、成就感降低三维度。职业认同之所以能够显著降低工作倦怠和工作压力感,可能正是由于职业认同与工作自主性密不可分,互生互长;[56]职业认同作为一种成长型的工作资源,是教师工作自主性的重要体现。一方面,高职业认同感的教师对学生遇到的难题拥有更好的共情能力,能够更轻松、更高效率和自动化地处理学生相关职业生活事件,而不需要付出太多的认知负荷和情绪劳动,故工作起来轻松自在,体验到的压力感和倦怠感(尤其是情感耗竭)少;[57]另一方面,高职业认同者拥有积极的自我图式,倾向于积极加工各种类型的职业生活事件,[30]从而压力小,并在教育教学中体验到更多的积极情绪和成就感,很少出现工作倦怠。

(三)生命意义对降低中小学教师工作倦怠及压力感具有显著的积极作用

教师既是学生生命意义的对话者,也是生命的理解者,拥有生命意义的教师可能更有教育情怀和工作自主性。[58-59]本研究结果发现不同工作倦怠程度教师的生命意义水平不同,拥有生命意义能显著降低个体的压力感和工作倦怠(尤其是情感耗竭和成就感降低),这与之前Krok等人的研究结果相呼应,[38]支持和肯定了生命意义作为个体的积极资源,[34]能够帮助个体自主并主动地化解心理健康风险。例如,有研究者发现拥有高生命意义者能更多地关注积极信息,忽视消极信息,[39]对积极信息具有显著的注意偏向,[60]并对模糊情境给予更多的积极解释偏向和更少的消极解释偏向,[41]从而减少了工作中的压力感,保护个体免受倦怠的侵袭。该研究为培养优秀教师提供了一条可供参考的途径,即在中小学的教师教育之中,宜使用适当教育方法来挖掘或增加教师的生命意义感,从而增强其自主性和抗压能力,降低其工作倦怠水平,以便更好地从事教育教学工作。

(四)职业认同通过影响生命意义感对中小学教师工作倦怠产生间接作用

研究结果发现,教师拥有的生命意义部分来源于其对职业的认同,教师职业认同可以解释生命意义总变异的近31%。同时,职业认同还通过提升教师拥有的生命意义间接影响其工作压力感和倦怠水平。以往的研究只证明了职业认同感可以显著正向影响教师群体(含职前)的拥有生命意义感,[45-46]而本研究则进一步发现了职业认同在增加其拥有生命意义的同时,还可转化成为一种个体应对压力感及工作倦怠时的积极心理资源,保护从业者少受或免受伤害,从而丰富了工作要求—资源模型和自我决定理论。这些对于我们探索防治教师主观负担(心理压力感)和工作倦怠的方法具有重要的指导意义,从而有利于提升教师的培养质量,提高教学质量,降低教师群体的离职率,保证教师行业的健康稳定发展。

(五)相比降低工作压力感,提升中小学教师职业认同对工作倦怠的防治更有价值

关于教师工作倦怠等心理健康问题的工作模式,目前主要存在两种。[61]一种是基于易感性—应激模型,关注于诱发工作倦怠的致病风险因素(如压力感)消除的病理学取向。不过,由于现实中的致病风险因素甚多,病理学取向研究者一般往往要等到心理健康问题出现才会重视并采取措施,常陷于“救火队”模式之中,事倍而功半,而此时教师与学生已经受到了严重的负面影响。另一种则是积极预防的有益健康取向,寻找并主动培育增益保护因素和心理资源,例如心理韧性、心理素质。本研究正是基于有益健康取向,试图基于职业认同和拥有生命意义这两个成长型工作资源来寻找出一条自主并主动积极预防工作倦怠的方法。

本次研究结果发现,不同工作倦怠程度教师的职业认同、生命意义和工作压力感水平差异显著,这说明职业认同、生命意义、工作压力感都是影响工作倦怠的重要因素。然而,研究结果还显示不同工作倦怠程度者在职业认同上差异的效应量明显高于在工作压力感和生命意义上的效应量,教师职业认同可解释工作倦怠总变异(近35%)远高于生命意义和工作压力感共同解释工作倦怠的总变异(15%)。此外,教师职业认同还可解释生命意义总变异近31%,职业认同和生命意义又可共同解释工作压力感总变异近26%,这些结果凸显了职业认同在工作倦怠影响中的重要作用,表明提升教师职业认同相比降低工作压力感对工作倦怠的防治更有价值。

综上所述,教育管理部门和学校应为教师的职业认同和生命意义等心理资源的发展创造条件,增强教师职业心理健康自主治理的内在主动性,降低教师在工作中的压力感,积极预防教师工作倦怠;同时,教师自身也要在实践中主动反思,增加对职业的认同,积极发现工作中的意义感,从而实现教师职业心理健康的自主治理。