凤眼莲入侵对洪湖湿地CO2、CH4、N2O通量的影响初探

周文昌,裴孟杰,许秀环,史玉虎,杨佳伟,向珊珊

1.湖北省林业科学研究院湿地研究所,湖北 武汉 430075 2.长江大学园艺园林学院,湖北 荆州 434025 3.湖北洪湖湿地生态系统国家定位观测研究站,湖北 洪湖 433200

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告指出,全球地表温度增加了0.85 ℃,这主要是由于人类活动导致大气中的温室气体CO2、CH4和N2O大幅度增加的原因[1]。湿地作为温室气体的源或汇,在全球气候变化中起着重要作用。因此,有关湿地温室气体排放及应对气候变化与人类活动的响应研究成为当前研究的热点。

自然湿地通常作为大气CO2的吸收汇和CH4排放源,据估算自然湿地每年CH4排放占据全球CH4排放的26%~42%[1];而对于N2O来说,自然湿地表现为N2O的弱源或汇,处于一个较低排放水平,但与CO2比较,由于单分子CH4和N2O的增温潜势是CO2的34倍和298倍[1-2],是比CO2更为活跃的2种温室气体。目前,有关湿地温室气体的研究,我国主要集中于三江平原、东北大小兴安岭和青藏高原沼泽湿地[3-10],少数集中于沿海湿地[11-12]。湿地生态系统温室气体排放主要受植被类型、水位和温度及其它土壤化学性质的影响[4,5,13-14],水体污染、湖泊富营养化也影响温室气体CO2和CH4排放,进而可能影响全球气候变化[15-17]。因此,由于当前气候变化和人类活动的影响,湿地生态环境发生改变,势必将影响其温室气体排放。故而加强不同区域湿地和不同湿地类型温室气体排放及其控制因子的研究,为预测气候变化提供数据支持。

长江中游作为长江流域最为重要的湿地分布区,水系发达,湖库众多,是我国湖泊最多的地区。据报道,该区域湖库型湿地面积达11 000 km2,河流湿地面积4 836 km2[18-19]。然而,由于面临流域内人口增加、工农业污染排放、围湖造田和外来物种入侵频繁的威胁,导致域内湿地面积萎缩、水体污染严重、生物多样性降低和湿地功能退化[18,20]。外来植物入侵不仅对水生态环境(含溶解氧、水体透明度、氮磷含量等)造成影响[21],而且对植物群落组成、生态系统结构、功能(诸如,碳源/汇功能)造成严重影响[22-25]。多数研究表明,湿地温室气体CH4通量在秋季是一个重要释放峰值区间[7,16],而湿地CH4通量又是全球陆地生态系统CH4重要的贡献者[1]。因此,本研究拟通过探讨外来植物凤眼莲入侵对秋季湖泊湿地CH4等温室气体排放的影响,为我国探索入侵植物对湖泊湿地温室气体排放的影响效果提供数据支持。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

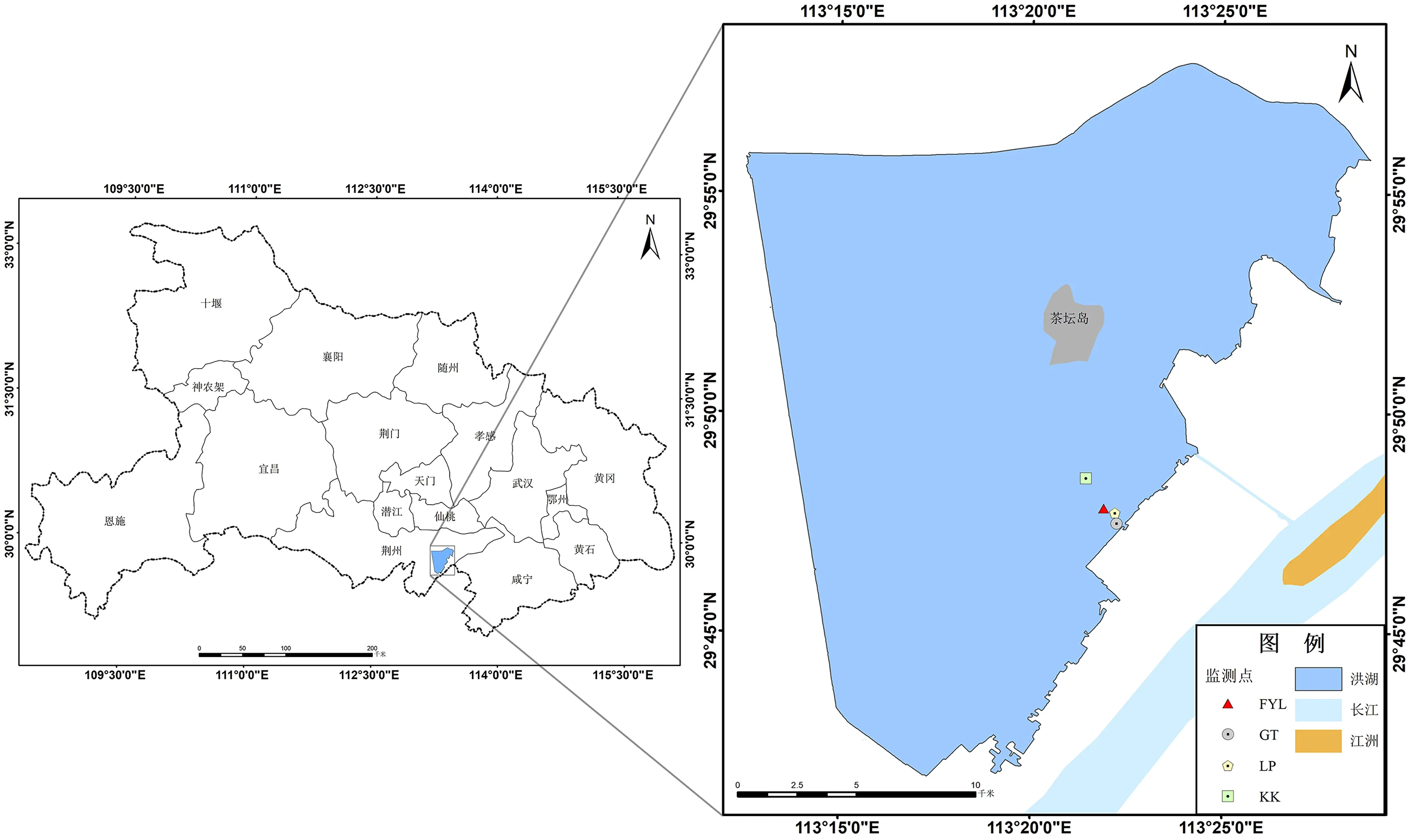

研究区位于洪湖湿地自然保护区(113°12′-113°26′E,29°40′-29°58′N),该保护区隶属湖北省荆州市,位于长江中游北岸,江汉平原四湖流域的下游,是长江和汉水支流之间的洼地区域。洪湖是江汉湖群中最大的天然湖泊,湿地面积408 km2,是以湖泊和湖滨沼泽为主的典型湖泊湿地类型,平均水深1.35 m,2008年被列入《国际重要湿地名录》,2014年晋升为国家级自然保护区。该区域气候属于北亚热带湿润季风气候,年降水量平均在1 000~1 300 mm之间,4~10月总降水量约占全年总降水量的77%,年均蒸发量1 354 mm,年平均气温15.9~16.6 ℃,7月平均气温28.9 ℃,1月平均气温3.8 ℃。该湿地自然保护区水生植被类型中挺水植物主要有菰(Zizanialatifolia)、莲(Nelumbonucifera)、芦苇(Phragmitesaustralis),浮水植物主要有欧菱(Trapabispinosa)、睡莲(Nymphaeatetragona)和芡实(Euryaleferox),沉水植物为微齿眼子菜(Potamogetonmaackianus)、轮叶黑藻(Hydrillaverticillata)和金鱼藻(Ceratophyllumdemersum),外来入侵种有喜旱莲子草(Alternantheraphiloxeroides)和凤眼莲(Eichhorniacrassipes)

1.2 研究方法

在洪湖湿地自然保护区分别选择开阔水域区(KK,此区域无植物生长)、浮水植物区(LP,浮水植物为本土植物欧菱,植物盖度大约为90%以上)、挺水植物区(GT,挺水植物为莲+菰群落,该植物群落高度大约超出水面有0~60 cm(该区莲群落高出0~30 cm,菰超出30 cm,采样箱高度为40 cm,菰在箱内稍微弯曲),盖度大约为85%)和外来植物入侵区(FYL,为外来植物凤眼莲群落,单优势种群,植物高度大约为10~30 cm,盖度为100%)。根据调查研究发现,凤眼莲主要在开阔水域和浮水植物区之间形成优势群落,4个监测点的设置位置详见图1。

图1 试验地位置Fig.1 The location of Honghu wetland and four sample sites

温室气体的采集采用漂浮箱,箱子采用聚乙烯有机玻璃制成,为顶部密封、下端开口的圆柱形箱子(直径35 cm,高40 cm),漂浮箱外部安装有遮光薄膜,防止箱内温度剧烈波动(这里监测的CO2通量为湿地生态系统呼吸通量,包含植被呼吸和土壤呼吸通量)。漂浮箱外部底端采用一个圆柱形轮胎镶嵌,轮胎下端镶嵌一个中空的塑料泡沫板(60 cm×60 cm×5 cm)。漂浮箱顶部安装有温度计探头和微型风扇,风扇用来搅匀箱内气体,箱内温度采用数字温度计测量。箱内顶部中央开有一个橡胶塞口,用于连接三通阀。采样时,接通风扇电源,将漂浮箱扣在水面上,通过注射器连接三通阀,抽取60 mL箱内气体样品,转移至铝箔采样袋(0.1 L)。从扣上箱子起,每个漂浮箱每间隔5 min采集1管样品,共采集4管样品。每个监测点沿一条直线,间隔50 cm至100 cm,布置3个漂浮箱,期间共采集气体样品48个。采样时间为2020年9月8日上午(9:00至12:30)、9月8日下午15:00至18:00、9月24日上午9:00至12:00、10月15日上午9:00至12:00和11月20日上午9:00至12:00。采样时天气除了10月15日有小雨外,其他时间为晴天。气体样品采集完后,在1周内通过气相色谱仪(Agilent 7890A,GC system,美国)分析。CO2和CH4检测器采用氢离子火焰化检测器(FID),检测器温度为250 ℃,载气为高纯氮气,N2O检测器为电子捕获检测器(ECD),检测器温度为330 ℃,载气为体积分数为95%的氩甲烷。CO2、CH4和N2O通量采用气体浓度随时间变化的直线斜率计算,拟合直线方程的决定系数R2>0.70时视为有效,公式如下[26]:

气体采集期间,观测了环境因素,包含水位、水温、气温、溶解氧和pH。水位采用直尺和竹竿协同测量,水温和气温采用数显温度计测量,溶解氧和pH采用WTW 3630 IDS便携式多参数分析仪(德国)于10月15日测定。水生植物生物量采集方法的样方设置为0.5 m× 0.5 m,每个样点采集3个样方,于9月24日采集测定,随后在实验室恒温烘箱70 ℃烘干48 h,并称重。

1.3 数据分析与处理

4个监测点数据组之间差异采用SPSS 18.0软件包进行单因素方差分析(One-way-ANOVA),采用Pearson相关性分析通量与环境因子的关系,显著性阈值P=0.05。作图采用Origin 2015。

2 结果与分析

2.1 洪湖湿地环境因子变化规律

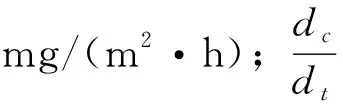

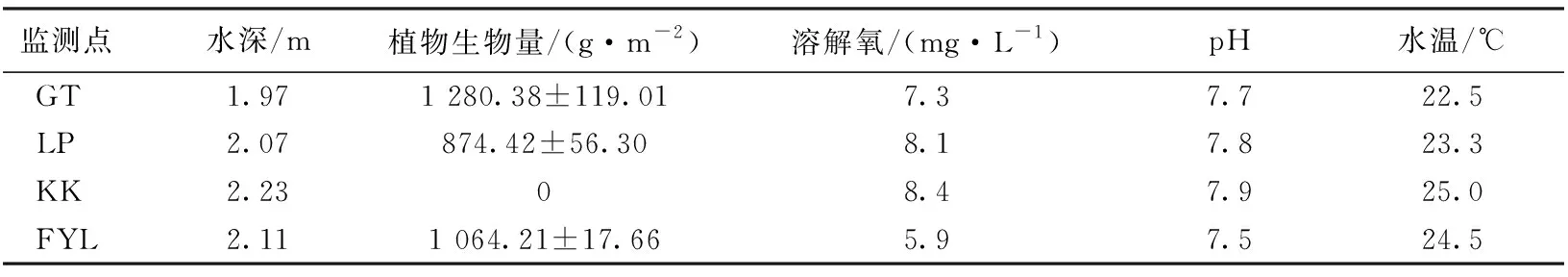

从湖泊开阔水域区到浮水植物区、入侵植物区和挺水植物区,水位深度逐渐降低,从2.23 m降低到1.97 m(见表1),且从9月至11月,水位深度总体呈降低趋势(见图2)。外来植物凤眼莲入侵湖泊湿地区后,水温较开阔水域区略有降低,但略高于挺水植物和浮水植物区(见表1);从9月至11月,气温和水温逐渐降低,气温从32.6 ℃降低到13 ℃,水温从32.9 ℃降低到17 ℃(见图2);从10月15日监测点数据看,外来植物凤眼莲入侵洪湖湿地后,水体溶解氧和pH呈降低趋势(见表1)。

表1 各监测点的环境因子测定结果

图2 各监测点的气温、水温和水位深度变化 Fig.2 Changes in air temperature,water temperatureand water level depth at each monitoring point

凤眼莲入侵洪湖湿地后,开阔水域无植物,植物生物量为0,凤眼莲群落植物生物量高于土著植物欧菱,但低于挺水植物莲+菰群落,不过均未达到显著差异(P>0.05),而浮水植物欧菱与挺水植物莲+菰群落生物量有显著差异(P<0.05)(见表1)。

2.2 凤眼莲入侵对洪湖湿地CO2、CH4、N2O通量的影响

凤眼莲入侵洪湖湿地后,挺水植物区、漂浮植物区、开阔水域区和入侵植物区CO2通量依次为7.05~1 725.71、0.56~753.08、-18.54~203.65、1.14~375.16 mg/(m2·h)(见图3)。经方差检验,入侵植物区凤眼莲CO2通量高于开阔水域,低于挺水植物区和浮水植物区,但仅与浮水植物区存在显著差异(P<0.05),与其他2个监测点无显著差异(P>0.05)。挺水植物区、浮水植物区、开阔水域和入侵植物区的监测点CO2通量均值(9~11月)依次为(562.23±314.42)、(201.58±18.27)、(44.63±56.61)、(119.02±8.54) mg/(m2·h),均为CO2排放源。

凤眼莲入侵洪湖湿地后,挺水植物区、漂浮植物区、开阔水域区和入侵植物区CH4通量范围依次为29.73~534.40、1.11~96.01、13.64~499.88和0.30~177.87 mg/(m2·h)(见图4)。经方差检验,入侵植物区CH4通量显著低于开阔水域区和挺水植物区(P<0.05),高于浮水植物区,但无差异显著(P>0.05)。挺水植物区、浮水植物区、开阔水域和入侵植物区的监测点CH4通量均值依次为(220.91±21.52)、(38.77±14.41)、(177.38±33.38)、(66.96±17.35) mg/(m2·h),为大气CH4排放源。

凤眼莲入侵洪湖湿地后,挺水植物区、漂浮植物区、开阔水域区和入侵植物区N2O通量范围分别为-3.26~1.14、-0.52~1.73、-4.90~1.70、-5.08~1.25 μg/(m2·h)(见图5)。经方差检验,仅发现入侵植物区与浮水植物区之间N2O通量存在显著差异(P<0.05),其他数据组之间无显著差异(P>0.05)。挺水植物区、浮水植物区、开阔水域和入侵植物区的监测点通量均值各自为(-0.95±0.67)、(0.17±0.19)、(-0.45±0.17)、(-1.27±0.61) μg/(m2·h)),土著植物浮水植物区监测点为N2O排放弱源,其他3个监测点为N2O吸收汇。

2.3 洪湖湿地4个监测点CO2、CH4、N2O通量均值

凤眼莲入侵洪湖湿地后,4个监测点CO2通量大小表现为挺水植物区>浮水植物区>入侵植物区>开阔水域,而CH4通量大小表现为挺水植物区>开阔水域>入侵植物区>浮水植物区,N2O通量大小表现为浮水植物区>开阔水域>挺水植物区>入侵植物区(见图6)。

2.4 洪湖湿地N2O、CH4和CO2通量与气温、水温和水深的关系

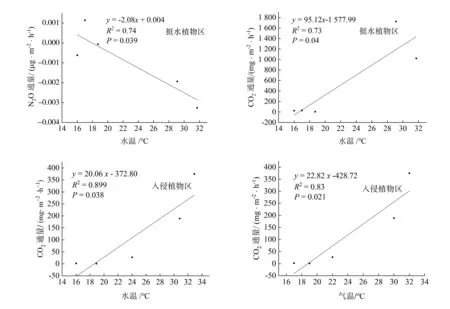

经Pearson相关性分析,仅发现挺水植物区N2O通量与水温存在显著负相关(P<0.05),其他无显著相关性(见图7)。本研究没有发现4个监测点CH4通量与气温、水温或者水深存在显著线性相关(P>0.05)。但分析表明,挺水植物区CO2通量与水温存在显著线性正相关(P<0.05),入侵植物区凤眼莲监测点CO2通量与水温、气温存在显著线性正相关(P<0.05)(见图7)。该研究的4个监测点之间的3种温室气体平均值与环境因子相关性未达到显著水平(P>0.05)。

图7 挺水植物区和入侵植物区N2O和CO2通量与水温、气温的关系Fig.7 The relationships between CO2,N2O fluxes and the temperature of air or water inemergent vegetation and floating plant zones

3 讨论

3.1 湖泊湿地CO2、CH4和N2O通量的比较

本研究CO2通量范围为-18.54~1 725.71 mg/(m2·h),位于其他湖泊湿地研究范围(-143.41~6 013.74 mg/(m2·h))之间[11,27-30]。N2O通量范围在-5.08~1.73 μg/(m2·h),也在其他湖泊湿地研究范围(-6.07~120.16 μg/(m2·h))之间[27,29]。湿地CH4通量范围通常为1~2个数量级,很少超出2个数量级(-0.286~144.3 mg/(m2·h))[11,27-29,31-32]。然而,本研究的洪湖湿地CH4通量为1.11~534.40 mg/(m2·h),CH4通量范围数值较高。PICKARD等[16]报道了热带污染水体的城市湖泊湿地CH4通量日平均值通常超过1 000 mg/(m2·d)(或40 mg/(m2·h)),最高在10月观测到8 048 mg/(m2·d))(或335 mg/(m2·h)),在北极圈湖泊湿地解冻后,其冒泡式CH4通量达到300 mg/(m2·h)[33],北方河流洼地区CH4通量瞬时值高达559 mg/(m2·h)[24],在我国若尔盖高原湖滨湿地的洼地区秋季期间CH4通量观测到327.82、592.44 mg/(m2·h)[7]。研究者们认为这种高CH4通量的原因可能是湿地植物高生产力和植物传输的作用,为产甲烷菌提供了较高有机底物[15,24]。PICKARD等[16]报道热带地区污染严重的城市湖泊湿地存在较高CH4通量。洪湖湿地位于人类活动影响较为强烈的长江流域江汉平原区亚热带气候区,由于20世纪90年代兴起大湖养殖,2004年洪湖养殖水域面积占整个湖泊水域面积的80%,导致水草覆盖率降低,水质恶化,湖泊呈富营养化趋势[34],截止到2017年,洪湖水域才全部拆除围网养殖,但水质仍是Ⅳ类和Ⅴ类水体,2017年秋季期间18个样点且水体磷浓度平均值超过保护区目标水质的20.4倍(0.51 mg/L)[20]。据研究,水生态系统富营养化可能会导致CH4通量大幅度增加[15-17],但是其影响机理及影响强度还有待进一步长期研究与探索。

3.2 凤眼莲入侵对洪湖湿地CO2、CH4和N2O通量的影响差异及其主控因子

外来植物凤眼莲入侵洪湖湿地开阔水域,增加了CO2排放,降低了CH4和N2O排放。据研究报道,湿地土壤水位、温度、植被类型成为影响湿地含碳温室气体CO2、CH4的主控因子[5,7,13-14],而N2O的影响因子可能较为复杂,受到土壤温度、pH、有机碳氮含量、碳氮比、土壤含水率(或水位)等因子影响[4-5]。

虽然,本研究挺水植物区、入侵植物区凤眼莲监测点的CO2排放与水温或气温存在显著正相关,但是由于挺水植物区水温比入侵植物凤眼莲区低,按此推测前者CO2通量要低于入侵植物凤眼莲区,而研究结果恰恰相反。通常,外来植物入侵湿地后,植物生产力显著增加,植物呼吸也将随之增加,进而增加湿地生态系统CO2通量[13-14],这可能是凤眼莲入侵开阔水域,CO2通量高于开阔水域的原因,也可能是挺水植物区CO2通量最高的原因。同时,植物生产力增加,为产甲烷菌提供充足底物,进而增加CH4排放[24,35]。凤眼莲入侵湖泊水域后,很大程度上抑制了土著植物生长,高密度覆盖水体表面,进而降低了水体溶解氧含量,降低水体中或土壤中厌氧环境,即溶解氧降低[36],促进CH4排放[22];然而,丰富的植被类型,可能会导致CH4排放增加,这源于植物传输CH4[24-25],但也会通过植被导管输送氧气到根系而加强CH4氧化,随之降低CH4排放。诸如,ATTERMEYER等[22]研究的热带小型湖泊,凤眼莲入侵开阔水域后,凤眼莲区CH4排放通量低于开阔水域,这与本研究结果类似。另外,高密度的凤眼莲覆盖水体,可能降低水温或底泥温度,抑制产甲烷菌对温度的敏感性,从而降低CH4排放[35]。综合来看,本研究湖泊湿地监测点之间CO2通量主要受植物生产力影响,而CH4通量受植物生产力、溶解氧、温度、富营养化等多重因子的影响。

然而,对于非含碳温室气体N2O通量来说,土壤中N2O的产生和释放主要是由于微生物的硝化和反硝化过程,土壤温度的升高和氮利用效率增加都将促进N2O产生和排放[2,37]。据报道沼泽湿地N2O通量与温度存在负相关、正相关的指数函数式关系或不相关[2,6,38]。而对本研究的浅水草型湖泊湿地来说,水体长期处于淹水期(水深>1 m),仅发现挺水植物区在秋季的N2O通量与温度存在显著负相关,这与前面研究的结论有类似之处。但有研究表明N2O排放与沼泽湿地水位存在显著负相关,并受温度和水分共同调控,而具有植被生长区域的N2O通量更高于无植物生长区,继而成为重要的生物因子[38]。从本研究的凤眼莲入侵区看,水温低于开阔水域,其N2O通量表现为大气吸收汇,吸收汇能力越强。也有研究表明,在外源氮输入的情况下,氮输入能够促进N2O排放[3,39]。据研究洪湖湿地水体主要污染物为总磷、氨氮和化学需氧量[20],可能出现氮负荷,影响其N2O排放。故而洪湖湿地N2O通量主要受到温度、水位、植被和环境污染物(如氮输入)的影响。

4 结论

1)本研究的洪湖湿地温室气体CO2(-18.54~1 725.71 mg/(m2·h))和N2O通量(-5.08~1.73 μg/(m2·h))处于正常范围,而湿地作为温室气体CH4排放的主要源,其排放数值较高(1.11~534.40 mg/(m2·h)),其原因可能与浅水湖泊污染或富营养化有关。

2)凤眼莲入侵洪湖湿地后,4个监测点CO2通量大小顺序依次为挺水植物区>浮水植物区>入侵植物区>开阔水域,而CH4通量大小顺序为挺水植物区>开阔水域>入侵植物区>浮水植物区,N2O通量大小顺序为浮水植物区>开阔水域>挺水植物区>入侵植物区。

——洪湖凤舟