回乡去,建设乡村新文化

□ 《民生周刊》全媒体记者 郑智维

健全县、乡、村服务体系,让更多在村能人想干事、能干事、真干事、干成事,让更多在外能人想回来、回得来、留得住、干得好。

作为全国人大代表,江苏省盐城市建湖县天和生态农业专业合作社理事长鲁曼在今年两会期间曾建议各级政府重视城市离退休人员返乡养老的诉求和愿望。

如今,她的建议得到回应。日前,国家发展改革委、农业农村部等九部门联合印发《“我的家乡我建设”活动实施方案》(以下简称《方案》),鼓励引导退休干部、教师、医生和技术人员回乡定居,促进人才、资金、技术下乡。

由于工作关系,鲁曼经常和一些在城市工作生活的老人交流。交流中,她发现,在城市离退休群体中有很多人来自农村、乡镇或小县城。离退休前,他们从事科学研究、文化教育、经济发展、行政管理等工作。退休以后,他们渴望叶落归根、重返田园。

通过发挥自己在知识文化、广阔眼界、人脉资源、社会资源等方面的优势,退休人员返乡可为家乡带来产业、资金等方面的资源,加快当地的发展步伐。

“这些人身上有共同的特质,他们有丰富的工作经验,有自己的人脉关系,也很想回到家乡,具有以知识技能服务社会的能力,也愿意为家乡作贡献。”鲁曼说。

故土眷恋的精神追求

少年离家,在城市里打拼,却情系桑梓。曾任全国政协副主席的毛致用就在卸任后回到家乡湖南岳阳西冲村。

回村头一年,他就帮村里申请到了省里的一个农业开发项目,省里投资60多万元,改造了村里的沟渠灌溉系统。

2004 年,湖南省进行电网改造,毛致用帮助村里申请到一个300多万元的国土整理项目。除了亲自参与项目的规划设计,他还到现场监督施工,使西冲村在电网改造中走在全省前列。

近年来,退休人员回乡发挥“余热”的事迹也经常见于媒体报道。2007年,曾任四川省农业厅常务副厅长等职的范敬超退休。退休后,他决定回到家乡井研县创业种柑橘。

据媒体报道,经过10多年的执着努力,范敬超实现了丘区农业规模发展的梦想,成功打造了水、电、路三网畅通的百里产业环线,形成了集庭院、农庄、农场于一体的花园式果园。

截至2020年媒体报道时,范敬超带头创立的合作社流转的土地分布在8个镇43个村,建成果园面积超过6万亩,近3万亩果园已发包给136个批次的业主,投产果园1万亩。

“在深层次意义上,故土眷恋是很多较早进城一代人的精神需求,叶落归根也是非常自然的生活轨迹。”接受本刊采访时,武汉大学社会学院教授、中国乡村治理研究中心研究员吕德文说。

在他看来,退休人员群体对“告老还乡”有一定的内在动力。“他们有乡土生活经验,甚至还保留了乡土生活习惯,退休生活也能够匹配乡村自由、散漫的生活节奏。他们在老家往往还有老房子,还保留着一些社会关系,可以过上正常的社会生活。”吕德文说。

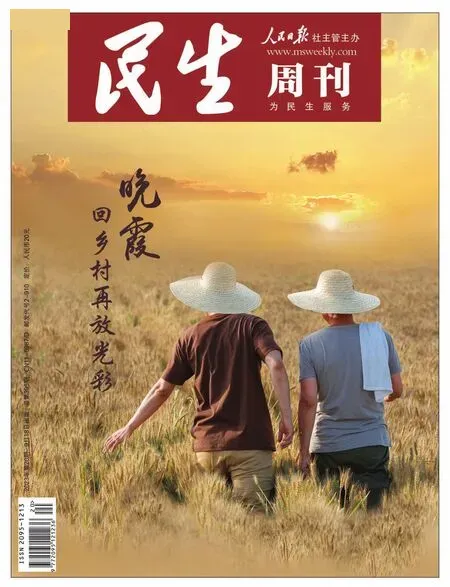

退休后回归故土,建设家乡。图/CFP

有情怀的“能人”

由于进城群体增加,农村人才出现空心化现象。虽然一部分有乡土情结的退休人员希望回到农村生活,但毕竟目前数量还是很少。

第七次全国人口普查数据显示,我国常住乡村的人口为50979万人,占总人口的36.11%。城镇化进程加快,导致中西部村庄人口和资源外流,出现了村庄功能衰退、社会活力不足等问题。

当下,乡村振兴提档加速,迫切需要一批既懂政策、懂乡村又有专业知识和实践经验的人才参与建设。

“未来农村常住人口可能会进一步减少。”接受本刊记者采访时,中国人民大学中国扶贫研究院院长汪三贵谈道,目前来看,农村主要是缺包括管理、技术,经营、公共服务等方面的“能人”。

事实上,人才返乡的内容屡次出现在中央相关文件中。2021年,农业农村部印发《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》,明确提出“健全人才引进政策体系”,引导各类人才返乡兴乡。

和返乡群体相比,在乡农民才是乡村振兴的主体。

不过,作为乡村振兴的主体,在乡农民普遍面临资金不足、技术较弱、市场开拓能力不强等问题,这些都限制了其主体作用的发挥。吕德文认为,通过鼓励退休人员返乡实现人才、资金和技术下乡,是有一定积极作用的。

作为有经验、有能力、有情怀的“能人”,退休人员也频繁出现在乡村人才振兴的内容中。2021年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进乡村人才振兴的意见》中提出,鼓励退休干部和专家服务乡村振兴。

不过,此次九部门联合印发《方案》,对退休人员进行分类尚属首次。在汪三贵看来,鼓励退休人员返乡,有利于改善农村人才不足的现状。“退休教师、医生返乡,能带动教育医疗质量的提升。乡村振兴涉及方方面面,不同类型的人才都能找到用武之地。”

带动乡村文化发展

“条件允许的话,退休医生可以帮助群众看看病,优秀的退休老教师寒暑假可以给农村孩子做些辅导……”

鲁曼认为,退休人员返乡可以在自己擅长的领域发挥“余热”,如果鼓励退休人员返乡创业则是走偏了。

在她看来,鼓励退休人员返乡,绝不意味着要他们二次创业。看到一些退休老人投身农村创业的案例,鲁曼认为这反而会吓退很多希望返乡的退休老人。

实际上,关于返乡退休人员的角色定位,《方案》中有明确的方向。

《方案》鼓励引导退休干部、退休教师、退休医生、退休技术人员、退役军人等回乡定居,当好产业发展指导员、村级事务监督员、社情民意信息员、村庄建设智囊员。

此前,中国农业大学人文与发展学院教授李小云在接受媒体采访时表示,乡村人才振兴的核心是乡村所需要的人力资源回归,“除了可以将技术、信息、知识带下乡外,返乡退休人员的智力资源流向还承载着一种价值符号。”

由于城市价值观念的影响,传统乡村文化的认同感流失,社会对农村及农村的传统思想观念存在一定的偏见。李小云认为,退休人员返乡最大的意义是让乡村价值重回社会视野,改变歧视乡村、认为乡村衰落的观念。

“随着城市退休群体返乡,势必能带动乡村文化发展。”汪三贵说,农村有好的习俗、优秀的文化,但是缺乏挖掘;也有一些陋习需要去改变,需要有人引领。作为乡贤也好,退休人员返乡能够更好地参与农村的文化建设。

机制保障不可或缺

习近平总书记指出,现在的城里人,往上数三代,大都来自农村,只要有机会,很多人都有回报家乡的愿望,“乡情牌”“乡愁牌”打好了,积极性调动起来了,渠道疏通了,对乡村振兴将会产生很大作用。

健全县、乡、村服务体系,让更多在村能人想干事、能干事、真干事、干成事,让更多在外能人想回来、回得来、留得住、干得好。

“和城市相比,农村的医疗条件、基础设施、公共服务水平等方面依然存在不小的差距。毕竟老年人受年龄所限,身体健康因素影响,医疗、养老、居住等方面都需要有具体的机制来保障。”汪三贵谈道。

在吕德文看来,鼓励引导退休人员“告老还乡”,各地可以做的是进一步完善农村基础设施,提高公共服务水平,让不同类别的返乡、下乡人员减少城乡差距感;进一步探讨返乡人员参与村庄建设的机制,为其发挥“余热”提供必要的方便。

退休人员返乡养老是精神的回归故乡,是留住乡愁。城市离退休人员返乡养老既是解决养老问题的有效途径,也是重振乡村经济重建田园文化的有益探索。

离退休人员返乡,毕竟不是住几天就离开,而是希望落叶归根。“除回报故乡外,退休老人返乡更多的是想颐养天年。”鲁曼谈道,到了退休年龄,发挥“余热”只是顺带的事情,更主要的是养老。从政府的层面上讲,还要继续调研,要推出一系列配套落地的方案。