基于压电陶瓷和DIC 的软硬互层岩石内外损伤试验及模型研究

亓宪寅 ,柯 婷 ,耿殿栋

(1.长江大学 城市建设学院,湖北 荆州 434023;2.中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室,湖北 武汉 430071)

不同均质度的岩石在成形过程中,经过挤压、脱水、重结晶等过程被沉积压实后形成软硬互层岩石[1]。与单一岩石不同的是在外力荷载作用下,软硬互层岩石力学特性受内部不同均质度岩石的力学性质和层理接触面的影响,变形和强度呈各向异性,破坏机理和损伤演化模式也较为复杂,在实际生活中由软硬互层岩石引起的工程问题较多,如倾倒变形和滑坡等,因此,如何对软硬互层岩石在破坏过程中的损伤进行监测是十分有必要的。

近年来,国内外学者基于室内实验和数值模拟的方法对软硬互层岩石从层厚比、倾角等不同角度的宏观破坏模式到微观损伤模式进行了大量的研究[2-5]。LUO 等[2]采用DIC 技术发现水平软硬层夹层岩石的破坏是软层材料与硬层材料在压应力作用下耦合破坏的过程;黄锋等[3]发现层状岩体的破坏最先从硬层开始再逐渐扩展到软岩的规律;高振恒[4]利用压电陶瓷智能骨料传感器接收方法实现了对混凝土材料的内部结构损伤和裂缝识别;杨霞[5]基于压电陶瓷的健康检测技术,对GFRP 管混凝土新型组合结构各阶段的健康和损伤状态进行了识别,发现识别的结果可为实际工程的实时损伤评估提供参考依据。这些研究中均采用单一损伤检测方法,以此为基础得到的损伤数据与宏观破坏过程并不契合,很难对软硬互层岩石的损伤过程做出准确的量化分析。

在对岩石材料进行损伤检测的过程中可以发现,不同监测方法的精度不同,适用的层面和范围也不一致,压电陶瓷方法对于材料内部损伤更为敏感,而DIC 方法则对材料外部损伤的表征更为精确。为此,通过开展室内单轴压缩试验并辅以压电陶瓷和DIC 同时监测材料内外损伤,基于尖点突变理论[6-7]定量分析材料损伤特性,通过结合内外损伤信息来表征岩石完整破坏过程的损伤演化规律,并代入试验数据来验证模型的合理性。

1 基于压电陶瓷和DIC 的单轴压缩损伤试验

1.1 相似材料试样制备

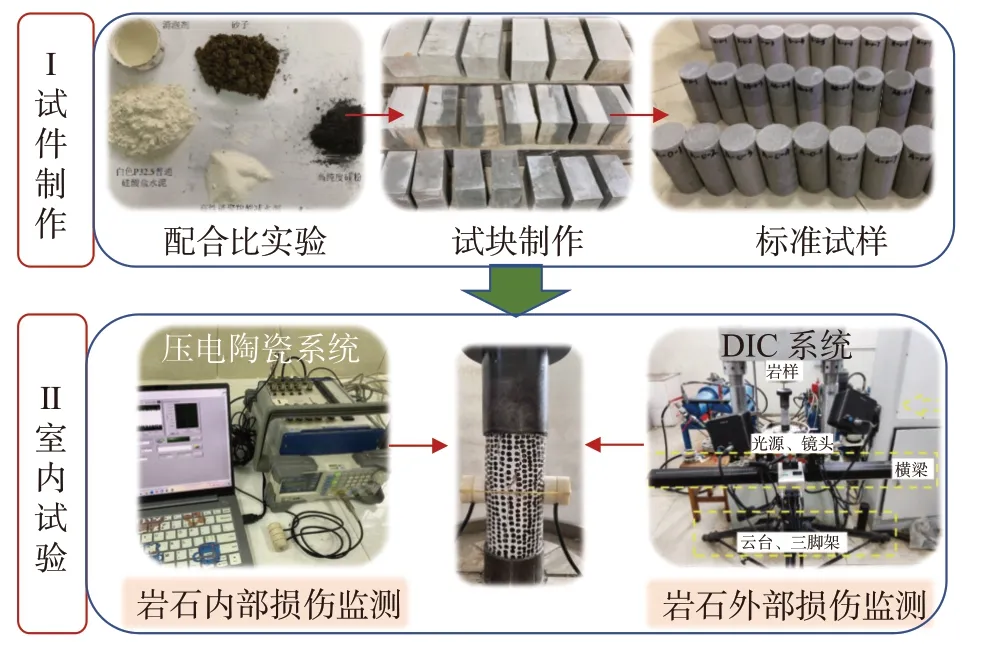

由于从自然界中钻取合适层状复合岩石难度较大,因此众多学者[8-10]利用相似理论制作岩石试块用于研究岩石的物理力学性质。为此,采用相似理论制作类软岩、软硬交互类岩石和类硬岩3组类岩石试件,试件流程如图1。

图1 试验流程Fig.1 Experimental flow

在岩石试块制作过程中,通过降低硅粉、石英砂等用量,使其具有相对较低的弹性模量和抗压强度,类软岩;采用水泥、石英砂、硅粉作为相似材料,使试件具有较大的弹性模量和抗压强度,得到类硬岩;再通过采用类软岩和类硬岩的相似材料配比,二者1∶1 叠加,使其具备软硬交互岩石的物理力学性质以及软硬胶结面,即得到软硬交互岩石。

但需要注意的是由于胶结面的存在,软硬交互岩石的力学特性并不是单一岩石的简单叠加,在相似岩样制备过程中不仅要满足几何尺寸的相似,还要综合考虑其边界下应力条件、物理力学特性的相似,因此依据相似理论原理[11]可知,相似岩样与原岩间的关系为:

式中:CL、Cσ、Cρ、Cf、Cɛ、Cμ、Cφ、Cc、Cσt、Cσc、CE分别为几何、应力、密度、内摩擦角、应变、泊松比、摩擦系数、黏聚力、抗拉强度、抗压强度、弹性模量相似比尺,其中:CL=3.2,Cρ=1.39,Cσ=4.448。

由于软硬互层岩石的物理力学特性会受到胶结面以及2 类岩石的耦合影响,根据LEMAITRE等[12]的研究,在考虑胶结面的情况下软硬交互岩石的主要物理参数弹性模量Eβ可表示为:

式中:L1、L2为软硬交互岩石中类硬、类软岩的高度,mm;E1、E2为软硬交互岩石中的类硬、类软岩的弹性模量,MPa。

因此,为使类岩石试件拥有与原岩相似的结构和破坏特征,其主要力学参数如弹性模量应符合上述规律。在多次配比试验后,得到的类软岩配比为:水泥∶石英砂∶硅粉∶水∶消泡剂∶减水剂=1∶0.8∶0.1∶0.3∶0.003∶0.003;类硬岩配比为:水泥∶石英砂∶水∶消泡剂=1∶0.7∶0.4∶0.003,在此配合比下相应力学参数符合式(1)、式(2),相似材料配比方案及力学性能参数见表1。

表1 相似材料配比方案及力学性能参数Table 1 Proportioning scheme and mechanical property parameters of similar materials

1.2 试验过程

本次单轴压缩试验采用压电陶瓷与DIC 系统结合HYAS-1000C 岩石三轴仪进行损伤全过程监测。试验过程中为确保试验过程中信息采集的统一性,在正式开始时保证压力机、DIC 端和压电陶瓷端的同步记录。其中压电陶瓷无损检测方法对软硬互层相似岩石在受压过程中的内部损伤进行实时检测,压电陶瓷检测系统包括电脑端、压电传感器、信号发射器和数据采集器(NI USB-6361)。将1 对智能骨料放在试块左右对称两侧,分别作为激励端和接收端,在骨料和试块的表面均匀涂抹硅脂,起到黏结和填充二者接触面保持能量稳定接收的作用,来实现单轴压缩过程中电信号的正常传送和接收。而DIC 的检测系统对软硬互层相似岩石在受压过程中的外部损伤进行实时检测,包括2 台高速相机,照明设备、标定板和XT-DIC 三维应变分析系统等,其中相机的最大采集频率为125 000 fps,拍摄间隔为1 s 1 张,压缩过程中对岩样表面进行图像实时采集,最后再用DIC 分析系统对图像进行处理,得到表面位移、应变云图信息和数据。

1.3 压电信号图

将试验测得的压电信号经MATLAB 软件做去噪处理后得到时域信号图,3 种不同岩石时域信号图如图2。每条曲线的周期均为1 s,试块的损伤破坏过程分为4 个阶段,分别为初始压密阶段、弹性变形阶段、塑性屈服阶段、峰后破坏阶段,通过分析不同加载阶段压电信号值的变化幅度和衰减趋势来判断试块内部的损伤特征。

图2 3 种不同岩石时域信号图Fig.2 Time domain signal diagrams of three different rocks

由图2 可看出:3 组类岩石类软岩、软硬互层类岩石、类硬岩的压电陶瓷峰值电压分别为0.014 8、0.017 1、0.025 3 V,出现在岩石初始压密阶段,此电压反映了岩石的强度特征,即峰值电压越大,岩石强度越高[13];随着轴向荷载增大,岩石进入弹塑性破坏阶段,与之对应的,压电陶瓷电压信号衰减,这是由于轴向荷载增大,岩石内部产生新生裂隙,裂隙阻断应力波传输,造成压电陶瓷电压信号衰减,因此电压信号的衰减幅度可反映岩石内部的损伤情况。

从压密阶段至塑性阶段的衰减幅值来看,类软岩、软硬互层类岩石、类硬岩的衰减幅值分别为0.011 3、0.013 6、0.218 V,结果表明:类硬岩信号衰减幅度最大,其压缩过程中裂隙表征最明显,其破坏为典型的脆性破坏特征;而类软岩则表现出一定的膨胀破坏特征,信号衰减幅值最小;而软硬交互类岩石则介于两者之间但更接近于软岩,该现象表明软岩交互岩石在峰前阶段的力学特性更接近于类软岩。

从塑性阶段至峰后破坏阶段的衰减幅值来看软岩、软硬互层类岩石、类硬岩的衰减幅值为0.001 95、0.002 17、0.002 99 V,很明显:峰后破坏阶段压电陶瓷的信号变化情况几乎可以忽略不计,即压电陶瓷对于岩石峰后破坏的损伤预估效果并不理想,单纯依靠压电陶瓷的信号衰减评估岩石损伤过程存在相当的难度[14]。

1.4 DIC 表面应变云图

DIC 全场应变云图可直观的分析试样局部裂纹的萌生、扩展及相互贯通的过程,3 种不同岩石主应变场演化如图3。

图3 3 种不同岩石主应变场演化Fig.3 Evolution of principal strain field in three different rocks

由图3(a)可以看到:在初始压密阶段,类软岩内部受轴向压力压缩后,发生明显压缩变形,局部应变分布极不均匀,这是由于软岩内部颗粒孔隙大,颗粒分布不均匀导致的;在弹性阶段,局部应变在上一阶段基础上,局部变形进一步增大,不均匀性增加,但是并没有明显的可表征明显裂隙产生的大变形产生;在塑性阶段,标志性的局部大应变产生,此时最大局部应变达到1.19%,岩石表面出现了明显拉伸裂隙;在峰后破坏阶段,类软岩的表面拉伸裂隙贯通,此时岩石发生明显拉伸破坏。软硬交互类岩石与类硬岩的破坏过程如图3(b)和图3(c),与类软岩试样不同的是:软硬交互类岩石和类硬岩在初始压缩阶段,局部应变分布相对均匀,这是二者内部孔隙空间相对较小,颗粒硬度大导致的[15];在峰后破坏阶段,软硬交互类岩石与类硬岩在局部应变为1.49%和1.05%时,二者均产生了明显的单裂隙剪切破坏,由此可以看出软硬交互类岩石在破坏特点上更接近于类硬岩,但与之不同的是软硬互层岩石破坏过程中所产生的裂隙虽也表现出脆性破坏特征,但其裂纹的数量及开度都较类硬岩更少,且岩石的破坏是以软岩部分的膨胀开始,逐渐延伸至硬岩部分随后出现一定的脆性破坏。

DIC 应变云图得到的应变数据属于局部应变特征,而单轴实验中试验机得到的应变曲线为宏观应变特征,因此DIC 应变云图无法直接与试验机应变数据比对验证,只能通过间接方法转化成宏观应变数据才能进一步的分析岩石的损伤演化过程。在试验进行的中前期即岩石的初始压缩、弹性阶段,DIC 得到的局部应变数据离散性较大,局部应变分布不均匀,很难通过定量方法得到与宏观应变相匹配的变化趋势;而在中后期,在岩石表面出现明显裂隙后,局部应变分布极具规律性,相应的定量分析得到的宏观应变与试验机得到的宏观应变数据一致性较高[16]。因此,DIC 试验方法适合观察岩石的压密与弹性阶段的局部变形与塑性破坏阶段的宏观变形特征。

2 基于内外损伤结合的软硬互层岩石本构模型

在结合压电陶瓷和DIC 方法的单轴试验过程中,压电陶瓷在试验的中前期(初始压密、弹性阶段)表征合理,而DIC 方法在实验的中后期(塑性阶段、峰后破坏阶段)表征更为有效,因此有必要结合二者的优点,针对岩石的内外损伤,提出1种合理的软硬互层岩石损伤本构演化模型。

2.1 基于压电陶瓷试验的内损伤表征方法

目前基于压电陶瓷的损伤状态分析主要采用小波包能量法[17]。高振恒等[4]提出了基于小波包能量的损伤指标Di,将健康状态下接收的能量Eh作为基准信号,Ei为某一加载时刻对应的损伤状态下接收的能量,此时材料的损伤指数可表示为:

式中:Eh为无损状态下接收到的最大幅值能量;Ei为在单轴压缩损伤状态下以15 s 为单位接收到的累计信号值。

Di为0 时,材料为健康无损伤状态,当Di达到1 时,表明材料功能失效处于完全损伤状态。

由前文分析可知,随着单轴压缩过程中应力的增长,损伤变大,Ei会对应的发生衰减,同时损耗能量El会增大,其中,El=Eh-Ei,那么损伤指数Di可表示为:

上述材料的损伤过程是由于材料内部单元微裂隙的萌生、扩展和贯通导致的,因此可采用统计损伤力学理论[18],假设微观岩石单元的强度均符合Weibull 分布,其概率密度函数为:

式中:P(ε)为岩石单元的概率密度函数;ε为岩石应变;m、F为表征材料物理力学性质的参数。

若将单轴压缩下岩石的内部损伤变量Dint定义为由压电陶瓷测得的单位时间里损耗能量El与无损状态下健康能量Eh的比值,可得到:

压电陶瓷所测得单位时间内损耗能量即单位面积内岩石单元微裂隙发育所对应的应变能El为:

将式(5)、式(7)代入式(6),可得岩石的内部损伤变量Dint为:

式中:m_int、F_int 值为基于压电陶瓷试验用以表征材料物理力学性质的Weibull 分布参数,反映的是岩石材料在外界荷载下其内损伤的响应特征。

通过式(6)计算得到3 组试块的损伤实测值,代入式(8)拟合分别得到3 组不同的m_int、F_int值及对应的损伤拟合曲线,3 组岩石的内损伤-应变曲线如图4。

图4 3 组岩石的内损伤-应变曲线Fig.4 Internal damage-strain curves of three groups of rocks

损伤变量值可以对岩石的损伤严重程度做定量分析,3 组类岩石类软岩、软硬互层类岩石、类硬岩在应变为0.004 之前损伤曲线增长较缓,此时对应单轴压缩过程中岩石的压密阶段,试块内部有细小微裂纹萌生,内部损伤不明显,无应力集中区;应变在0.004 之后损伤变量呈现明显增长趋势,此时出现应变集中区,裂纹稳定扩展;其中软岩和硬岩在应变为0.006 和0.008 时损伤加速发展,可看作试件发生失稳破坏的临界点,随着单轴压力的增大,岩样内部损伤加速,裂纹加速扩展形成宏观裂纹;软硬交互岩石在损伤变量达到0.812 后,曲线增长趋势减缓,对应峰后残余应力发展阶段,试件逐渐失去承载力,当损伤接近1 时,表明试块受到严重破坏,失去基本功效。由此可见:3 组试块在破坏的过程中,应变的增加、试块表面裂纹的扩展都是损伤在积累的体现[19],随着损伤程度的增加,损伤变量也随之增长;在软硬互层岩石压缩中前期,损伤曲线拟合较好,而在中后期拟合效果较差,预测损伤曲线与压电陶瓷实测值偏差较大。

2.2 基于DIC 的岩石外损伤表征方法

DIC 方法所测得的应变为局部应变数据,无法直接用于材料整体损伤评估。在张皓[20]的研究基础上可发现,DIC 方法测得的观测应变场内所有点的前5%~10%的较大应变点的平均值可反映微裂隙的发育情况,而观测区所有应变的平均值接近岩石试验机直接测得宏观应变值,二者之差定义为应变偏差。

相比于直接采用较大应变平均值,应力偏差可更好地反映岩石内部的损伤程度,定义外部损伤变量Dext为:

同样采取Weibull 统计分布理论,DIC 所测得应变偏差即单位面积内岩石所有可观测微裂隙发育变形程度,即:

将式(11)代入式(10)可得外损伤变量为:

式中:m_ext、F_ext 值为基于DIC 试验用以表征材料物理力学性质的Weibull 分布参数,反映的是岩石材料在外界荷载下其外损伤的响应特征。

3 组类岩石类软岩、软硬互层类岩石、类硬岩岩石试块的外损伤变量随应变的变化趋势如图5。

图5 3 组岩石的外损伤-应变曲线Fig.5 External damage-strain curves of three groups of rocks

3 组类岩石试块的外损伤变量的趋势基本一致,在初始压密阶段裂纹基本不发育,损伤D值较小趋近于0;当应变分别达到0.79%、0.91%、0.6%时出现损伤加速点,损伤D呈直线式剧烈增长,此时在外部荷载的作用下,试块表面裂纹加速扩展。其中软硬互层类岩石损伤加速点出现的时间相比软岩和硬岩较晚,是因为软硬互层类岩石前期先在强度较小的软岩处开始发生破坏,而强度较大的硬岩对软岩的竖向破坏变形具有约束作用,随着外部压力的不断增大,软岩处的裂纹逐渐延伸扩展至硬岩处,实现软硬岩裂纹的贯通[21]。可以看到,以DIC 方法为基础的损伤预测曲线对于软硬互层岩石破坏的中前期过程拟合效果较差。

2.3 基于尖点突变理论的内外损伤结合模型验证

结合压电陶瓷与DIC 测得的内外损伤演化趋势,可发现内损伤在前期荷载作用下损伤值是处于缓慢增长的趋势;而由于本研究用的是圆柱体试块,内部损伤只有积累到一定程度才会有试块表面微裂纹的迅速扩展,所以外损伤在前期没有明显的变化,损伤值接近零,在某一应变点之后才剧烈增长,因此,采用压电陶瓷方法的内损伤评估方法在前期更符合材料的损伤损伤趋势,而后期损伤主要体现在岩石破坏的外表面,采用DIC 损伤评估方法来判断会更准确,所以若选择在某一应变点之前用内损伤模型表征,之后用外损伤表征可更直接、全面的判断岩石破坏的整个损伤演化过程。

岩石的损伤过程是1 个从稳定破坏到突变破坏的过程,当轴向荷载加载到一定水平时,损伤变量会发生明显的突变,破坏的过程可以用尖点突变模型来分析论证,即内外损伤的分界点可采用尖点突变理论来确定。

由前文可知,损伤与应变之间的变化趋势为1 条非线性曲线,在数学上可采用一元高次方程形式来表示:

式中:ai为与应变相关的待定参数;i可取值1、2、3、4。

根据Tschirnhaus 变换将式(13)转换成尖点突变模型的标准形式,令ε=x-A,A=a3/4a4,则式(13)可转化为:

对式(14)求导满足D′(x)=0,D′′(x)=0,联立这2 个方程,可得控制阈值:

其中当Δ>0 时,表示岩石损伤较小或未发生明显损伤,Δ=0 时,岩石处于损伤变化临界值状态,Δ<0 时,岩石发生损伤突变。

结合前文所述,联立式(8)和式(12),基于损伤突变点建立岩石内外损伤结合的演化模型如下式所示:

式中:εc值为突变点确定的内外损伤分界点。

利用尖点突变理论对3 类岩石试块进行突变点分析,将每组试块的内外损伤变量D值与应变分别代入尖点突变模型中进行拟合,每次选择5组数值,每多加1 组数值就重新代入拟合1 次,最后通过拟合得到的参数值来计算Δ 值,当内外损伤曲线得出的Δ≤0 时,此时对应的ε值即为εc;当ε≤εc时,损伤变量以压电陶瓷方法拟合的损伤参数进行预测,当ε>εc时,损伤变量以DIC 方法拟合的损伤参数进行预测。

3 组岩石损伤突变曲线如图6。

图6 3 组岩石损伤突变曲线Fig.6 Calculation results of sudden change characteristic values of hard rock damage variables

从图6 可看出:随着应变的增大试块的损伤也逐渐增长,结合应力应变曲线,3 类岩石的突变区间都发生在应力应变曲线中的塑性屈服阶段内,突变初始点分别对应峰值强度的57.26%、58.10%和65.20%,可发现3 种试块的突变区间逐渐向峰值应力靠近;其中硬岩发生突变空间的位置最接近于峰值强度,这是因为硬岩强度最大,加载过程属于脆性破坏,从初始压密阶段到损伤突变持续时间较长,而软岩最早发生出现突变区间也是由于其抗压强度较小;软硬交互类岩石的突变区间出现在应变为1.01%~1.15%之间,较于其他2组发生突变的位置稍微靠后,是因为软硬交互岩石的破坏属于软岩与硬岩之间的相互作用,硬岩对软岩的破坏和变形具有抑制作用[22],所以软硬交互类岩石从裂纹的萌生、扩展、贯通到发生损伤突变的时间较长。

本研究基于尖点突变理论找到内外损伤变量的突变交点,以该点为分段点建立新的内外损伤结合的分段模型,该点之前用内损伤模型表征,该点之后用外损伤模型表征来构建新的分段损伤曲线,3 组岩石内外损伤结合模型如图7。

图7 3 组岩石内外损伤结合模型Fig.7 Calculation results of sudden change characteristic values of hard rock damage variables

由新的损伤曲线可清晰看出:软硬互层岩石损伤发育过程中,前中期的线型与类软岩近似,这是因为在该阶段岩石损伤的产生主要体现在软岩部分的变形及硬岩部分少量的裂纹发育;而后期曲线的变化趋势近似于类硬岩,这是因为软岩部分在较低应力时就已基本破坏完全,当达到峰值点后,岩石破坏已主要为硬岩部分微裂纹相互连接贯通导致的损伤累积。因此软岩互层岩石在最终破坏后表现为软岩部分的粉碎、硬岩部分呈现明显的贯通裂纹。

采用本研究的改进损伤模型后,相比于单一的压电陶瓷或者DIC 损伤评估方法,在单向受压的岩石破坏过程中,在压密与弹性阶段,岩石内部初始孔隙或裂隙所造成的损伤若采用单一DIC评估方法,其中前期损伤值过低,无法反映岩石内部既有缺陷的演化发展情况;而在塑性和峰后破坏阶段,若采用单一DIC 损伤评估方法,基于压电陶瓷电压信号所得来的损伤值由于受到其他因素干扰接收到的电压信号存在一定的误差,而这时基于DIC 表面的裂纹扩展变化得来的损伤值可更加准确的判断材料的损伤,峰值应力时损伤接近1。

3 结 语

1)3 组岩石的压电陶瓷时域信号图与DIC 应变云图表明软硬互层岩石的强度、变形特性介于类软岩、类硬岩之间,在达到峰值点前其力学规律类似于软岩有一定的膨胀变形,而在破坏后其力学特性为接近硬岩的脆性破坏。

2)利用尖点突变理论对类岩石试块进行损伤分界点判断,通过计算Δ 值来确定突变区间和突变交点;3 类岩石的突变交点分别对应峰值强度的57.26%、58.10%、65.20%;以突变交点为分段点,建立内外损伤结合的分段模型,通过损伤值与全应力应变曲线的全过程对应,证实了分段模型的可行性,为预测判断岩石完整破坏过程的损伤演化趋势提供了新的方法。

3)软硬互层岩石损伤发育过程中,前中期主要体现在软岩部分的变形及硬岩部分少量的裂纹发育导致的损伤累积变化,而后期则主要是硬岩部分微裂纹相互连接贯通导致的损伤累积;当岩石损伤接近于1 时,岩石破坏最终表现为软岩部分的粉碎、硬岩部分呈现明显的贯通裂纹。