红薯短体线虫绿色防控技术

郭具成

(临泉县现代农业技术合作推广服务中心,安徽农业大学新农村发展研究院皖西北综合试验站,安徽临泉 236400)

红薯为旋花科甘薯属的蔓生草本植物,是重要的粮食及经济作物之一。红薯营养丰富,富含蛋白质、淀粉、果胶、纤维素、氨基酸、维生素及多种矿物质,有“长寿食品”之誉[1]。安徽临泉县地处32°N,四季分明,雨量适中、光照充足,土壤为砂姜黑土,富含有机质和微量元素,适宜红薯种植,是红薯种植传统产区。1997年以前,全县红薯种植面积稳定在33 333.3 hm²以上,以红薯为原料加工的“临泉三粉”(粉丝、粉皮、粉面)在全国有着很高的知名度[3]。随着大量青壮年劳动力外出务工,劳动密集型产业的红薯逐步被更便于机械化播种收获的玉米所替代,红薯种植面积逐年萎缩,最低时全县红薯种植面积仅1 300 hm²。

近年来,随着人们生活水平的提高和对健康食品、安全饮食的多元化追求,红薯因其较高的营养价值、保健保价值而受到消费者追捧,临泉县红薯的种植面积呈逐年回升态势,2022 年全县红薯种植面积达到6 666.7 hm²,且规模化、规范化、专业化、订单化种植的势头越来越强劲。受红薯连作种植和重施化肥轻施生物菌肥和农家腐熟有机肥等因素的影响,土壤有益微生物生存繁衍条件恶化,对有害微生物的拮抗能力逐年降低,红薯线虫种群数量逐年递增,严重影响了红薯产业发展。经调查鉴定,优势种群为短体线虫。红薯线虫通过口器刺入根茎部表皮层吸食营养,可造成根茎损伤,引起外表皱裂、增生或腐烂,破坏红薯外观,降低产量、商品性和品质。同时,线虫口器啃食为其他病原菌的浸染和食腐线虫游离到红薯内部提供了便利,造成红薯糠心、口感下降,提高了生长发育和窖藏期间软腐病、黑斑病等病害的发生概率。现就该线虫基本情况,危害及绿色防控技术综述如下。

1 临泉地区红薯线虫普查和种类鉴定

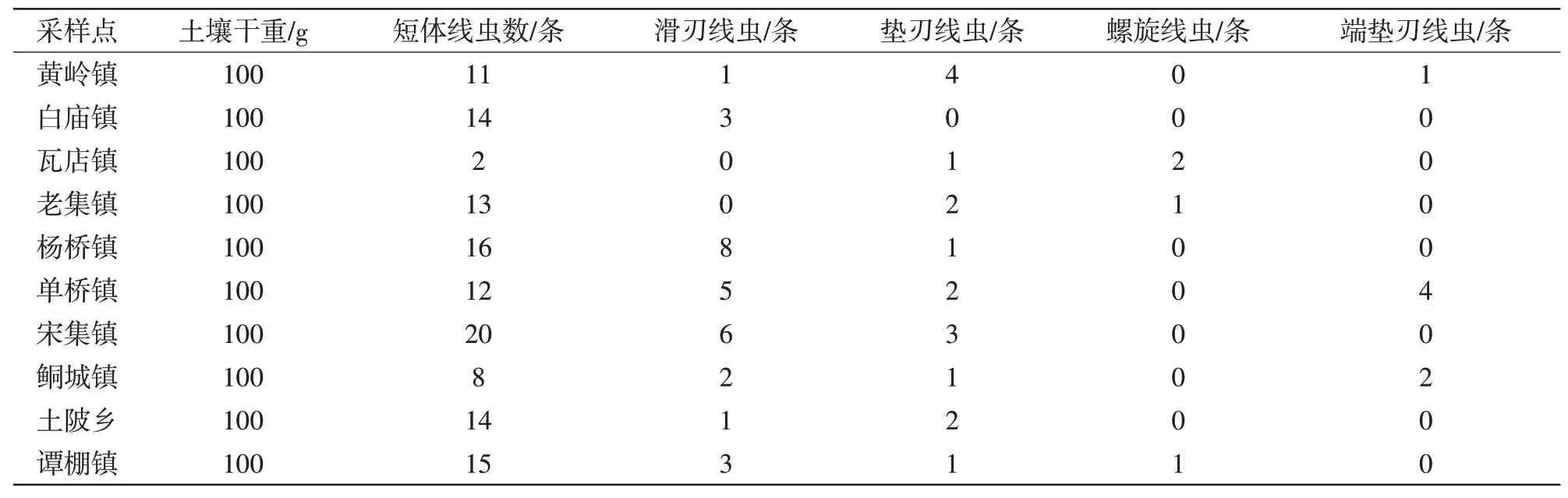

临泉县现代农业技术合作推广服务中心与安徽农业大学相关专家及植保专业驻站硕士研究生共同协作,对县域范围内十余个相对集中的乡镇红薯种植基地的红薯根茎际土壤进行采样,4个亚土样混合成1 份约500 g,取掺混均匀土样100 g,开展线虫筛查。利用贝尔曼漏斗法分离线虫,采用TAF 固定液固定线虫,用奥特光学生物显微镜观测线虫,得出线虫数。用胡萝卜愈伤组织培养,用显微镜进行形态观察,经DNA 提取,PCR 扩增产物测序,与GenBank数据库已有的序列进行比对分析,鉴定出临泉县线虫类别分别为短体线虫(Pratylenchus.spp)、丝尾垫刃线虫、螺旋线虫、垫刃线虫、滑刃线虫等主要植物寄生线虫(见表1)。

表1 红薯线虫普查和种类鉴定情况

通过采样调查发现,个别样点寄生线虫已形成绝对优势,其中短体线虫为内外寄生线虫,初始密度达到10~20 条/100 g 土壤,所有采样点均未发现甘薯茎线虫(Ditylenchus Filipjev),应坚持严格引种检疫工作,杜绝相关检疫性线虫等病虫害的输入。

2 线虫对红薯产业发展的影响

短体线虫(Pratylenchusspp.)又称根腐线虫,其寄主范围广泛,与孢囊线虫(Heteroderaspp.)、根结线虫(Meloidogynespp.)并称为三大植物病原线虫。短体线虫属于垫刃目(Tylenchida)、垫刃亚目(Tylenchina)、短体科(Pratylenchidae),是一类不定居移栖型半内寄生植物病原线虫。短体线虫中对甘薯造成较大危害的有短尾短体线虫和咖啡短体线虫,主要在红薯块根部皮层取食,口器啃食造成红薯块茎表面粗糙、坑洼不平或开裂,伤口也会成为各种病菌的侵染点,诱发真菌或细菌二次侵染,引起块根部组织坏死腐烂,为其他内寄生性线虫和腐霉枯萎病、镰孢菌、根霉菌、黑斑菌等土壤习居菌的复合侵染提供了便利,引起更严重的危害[2-3]。短体线虫病的典型症状表现为地上部分红薯藤蔓发育不良,长度及生物学重量较正常值低,叶色褪绿,光合作用能力下降;严重时可造成内部腐烂,直接影响红薯的产量、品质、外观和商品性,降低经济效益。

2.1 短体线虫危害大幅降低红薯藤蔓长度

试验数据表明,短体线虫危害程度与红薯藤蔓长度及重量呈负相关关系,危害程度越重,藤蔓长度越短、重量减轻。试验共收集24 个红薯品种,每品种处理均分设对照,对照组之间设置隔离行1.0 m,每个小区面积为1.6 m × 4.0 m,每个品种4个重复,小区总数160个,按区组随机法排列。采用5%阿维菌素7 500 mL/hm2,稀释2 000 倍液均匀灌根,整个红薯生育期施药2 次;第1 次5 月3 日起垄后7 d 用药,第2 次8 月中旬用药,对照为等体积清水处理。从试验测定结果来看,5%阿维菌素处理红薯秧蔓长度平均值为447.6 mm,等体积清水处理红薯秧蔓长度平均值为415.3 mm,每株药剂处理红薯秧蔓平均增长32.3 mm,增长率7.8%;5%阿维菌素处理红薯秧蔓重量平均值为22 977 kg/hm²,等体积清水处理红薯秧蔓重量平均值为20 035.5 kg/hm²,平均增重2 941.5 kg/hm²,增重率14.7%。

2.2 短体线虫危害大幅降低了红薯产量

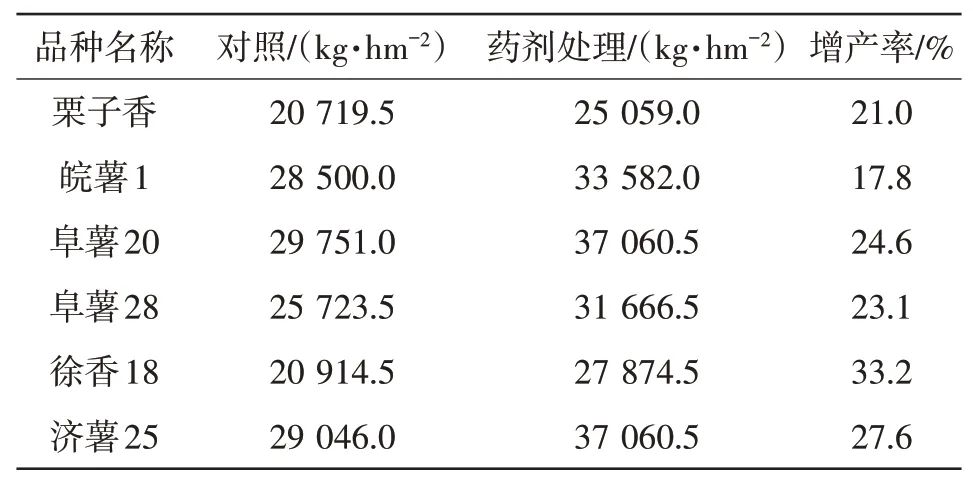

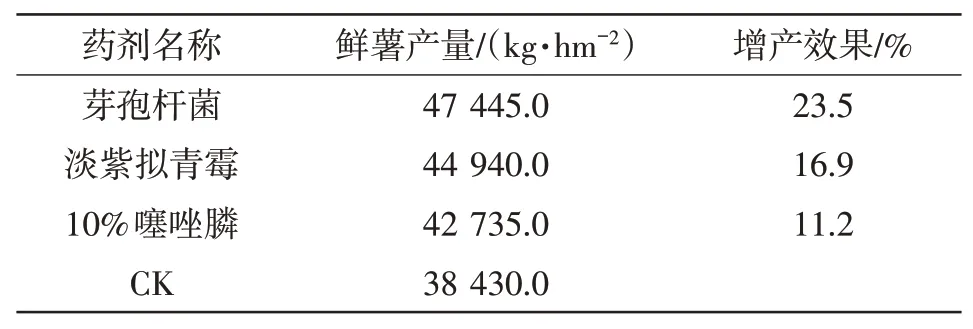

生产实践表明,短体线虫危害造成红薯产量的大幅度降低。为生产筛选能有效防治线虫的高效、低毒(或无毒)、低残留,环境友好型农药,近年来开展了阿维菌素、氟吡菌酰胺、淡紫拟青霉、芽孢杆菌等不同药剂防治短体线虫试验,其结果见表2。由表2 可知,与不进行防治的对照相比较,药剂防治能有效提高红薯产量,改善红薯外观,提高商品性。

表2 氟吡菌酰胺防治线虫效果对比

2.3 短体线虫危害大幅降低红薯贮存稳定性

10月份,临泉平均气温在11~22 ℃。将药剂处理与清水对照组红薯同期收获,10月20日在同一红薯贮藏点分开贮藏,贮藏点温度保持在11~14 ℃,相对湿度85%左右,65 d 后2 组红薯均出现腐烂现象。随机捡拾同体积清水对照和41.7%氟吡菌酰胺杀线剂灌根处理的薯块各100块,统计发病率,清水对照红薯27块出现不同程度的腐烂、黑疤、糠心,发病率27%,氟吡菌酰胺杀线剂灌根处理的薯块仅有3块轻微块发病。通过对窖藏腐烂红薯组织中菌株的分离、培养、测序和鉴定,确认菌株主要为镰孢菌,并从腐烂红薯组织内分离出以食真菌为主的垫刃目和滑刃目线虫,验证了短体线虫对红薯表皮组织的啃食危害为细菌、真菌和食腐性线虫的寄生提供了便利,提高了红薯窖藏烂窖的风险。

3 红薯短体线虫绿色防控栽培措施

红薯短体线虫的危害程度呈逐年递增加重趋势,究其原因是多方面的:一是精耕细作、用养结合的传统耕作方式被粗放管理、重用轻养所替代;二是沤制、普施熟腐农家肥,取之于田、还之于田的传统闭环农业被滥施化肥农药的石化农业取代;三是连年来重施化肥农药造成耕地农残积累,重金属离子超标,土壤酸碱平衡失衡。使得土壤理化性状变差,通气性、缓冲性、交换性及保水保肥能力降低[4],有益微生物生存繁衍环境恶化,导致土壤净化能力退化,土传病害虫害加剧。

3.1 开展土壤处理,减少有害线虫基数

赵云等[5]研究表明,用威百亩对土壤进行熏蒸处理,对土壤中的线虫有着较好的防治效果;何明明和费林瑶[6]通过田间试验研究表明,威百亩对黄瓜、草莓和百合根结线虫病的防治效果均在92%以上。皖西北试验站于2021—2022年连续2年开展土壤消毒试验,药剂选用棉隆98%微粒剂、42%威百亩水剂和99.5%氯化苦液剂3种药剂,翻耕整地后浇水,使土壤自然含水量达到25%,相对含水量平均85%左右,撒施后旋耕均匀,用塑料薄膜封盖20 d,揭膜透气15 d后分离统计土壤中活线虫数量,测定3种药剂对土壤线虫的防治效果。结果表明,3种药剂对土壤线虫均具有较好的防治效果,线虫虫口减退率达85%~92%,对红薯短体线虫病有着较好的防治效果。

3.2 科学施肥,改良土壤,提高作物的抗病虫能力

3.2.1就地取材沤制施用熟腐有机肥有机肥料在提供养分、维持地力和保护生态环境方面有着特殊的作用,尤其是在改良土壤理化性状、改善作物品质、培肥地力等方面具有优势。充分利用充足的人畜禽粪便、作物秸秆玉米芯、厨余泔水、塘泥、农产品加工残渣等生产生活垃圾堆沤有机肥,促进田园清洁和废弃物循环利用,变废为宝,实现土地的用养结合。

3.2.2大力普及推广生物有机肥生物有机肥兼具微生物肥料与有机肥料双重优点,融生物性与有机性于一体,具有速效、长效、抗病、改良土壤、培肥地力、抗板结、提高产量和改善产品品质等优点[7]。生物有机肥可以在沤制农家有机肥的过程中通过购买菌种自行添加沤作,也可到市场上购买商品生物有机肥。生物有机肥不仅富含发酵菌、功能菌等有益微生物菌群,可对多种植物病原菌有拮抗作用,具有营养功能强、根际促生效果好、肥效高、提高作物的抗病虫能力等优点,减少和抑制线虫、腐霉菌、镰孢菌等有害病原菌和病原微生物危害,提高土壤微生物缓冲能力,促进作物健康生长。如白菜,施用生物有机肥的软腐病发病率仅为2%,而施蔬菜专用肥和干燥鸡粪的发病率分别为17%和20%[8]。2021年开展的红薯短体线虫防治试验表明,微生物菌剂的防治效果优于10%噻唑磷(见表3)。

表3 微生物菌剂与噻唑磷防治短体线虫的效果

3.2.3主推配方施肥土壤物理性质与土壤中的生物种类、数量、活性有着密切的关系,尤其是土壤微生物和土壤酶活性。化肥不合理施用导致微生物生存环境恶化,土壤团聚体遭到破坏,容重增加,孔隙度变差,土壤板结。相关研究表明,随着化肥用量的增加,土壤养分浓度增加,土壤酶活性呈下降趋势。土壤中硫酸锌浓度在400 mg/kg以上时,对细菌、放线菌和硝化菌有着明显的抑制作用,400 mg/kg时细菌已不能生长,高达3 200 mg/kg 时,放线菌与硝化菌也不能存活[9]。事实上,化肥用量与作物产量的关系不成正比,而是符合报酬递减定律,即当化肥用量增加到一定程度时,每增加同样多的化肥,粮食产量的增加量却在减少,经济效益反而降低。通过实施测土配方施肥项目,实现了县域所有行政村和土壤类型全覆盖,县农业部门每年针对不同作物和地块下放配方施肥建议卡。生产中要结合土壤状况和作物种类,以地定产、以产定肥,杜绝盲目过量施肥。

3.3 做好源头把控,减少线虫传播危害风险

3.3.1加强引进种薯种苗检疫杜绝从线虫重发病区特别是茎线虫病区引种,避免线虫跨区域传播危害。

3.3.2建立本地无病育苗基地育苗基地首要做好土壤处理,可采用氯化苦、威百亩等土壤熏蒸药剂净化处理育苗地块,撤施5%阿维·噻唑磷37.5~60.0 kg/hm²,杀死土壤中的线虫和病菌等有害微生物。

3.3.3温汤浸泡种薯杀灭线虫育苗时,在种薯进育苗床前,将种薯浸泡在50 ℃左右的温水中,95%以上的线虫在10 min 内死亡,防止线虫通过种薯传播。

3.4 推广地膜覆盖栽培模式,恶化线虫生存环境

线虫主要分布于0~40 cm深度的土层,呈垂直分布,其数量均随土壤深度的增加呈递减趋势,红薯薯块生长深度为10~30 cm,两者高度重合。廖琳琳等[10]研究表明,25~30 ℃为线虫生长繁殖的最适温度。2022年度,笔者开展了地膜覆盖与传统露天方式种植红薯对比试验,结果表明,地膜覆盖能有效提升0~30 cm土壤温度,使地温显著高于线虫适宜生长繁衍的温度,达到抑制线虫危害的目的(见表4)。

表4 地膜覆盖与露天种植地温情况测定

短体线虫密度调查结果表明,露天对照红薯根际土壤短体线虫的密度在18~41 条/100 g,地膜覆盖垄红薯根际土壤短体线虫密度在1~6 条/100 g,低于危害阀值。

3.5 选用抗线虫红薯品种

2019 年以来,皖西北试验团队通过对皖西北地区常见24个红薯开展抗性评价,未发现免疫和高抗品种[11],其中中抗品种9个,低抗品种6个,易感品种9个。中抗品种龙薯9、商薯19、烟薯25、阜薯24的抗性增产率分别为82%、35%、83%和27%;低抗品种阜薯86、阜紫薯1、普薯32、皖薯1和漯紫薯1的抗性增产率分别为18%、11%、18%、47%和17%。建议临泉县农业主管部门后期将中抗品种列为县域红薯主推品种,降低短体线虫危害的损失风险。